Par ce passage inattendu du rituel au politique, l’Autre s’est infiltré dans notre culture même, la remettant en question avec un fracas grandissant.

Les Maîtres fous. 1954

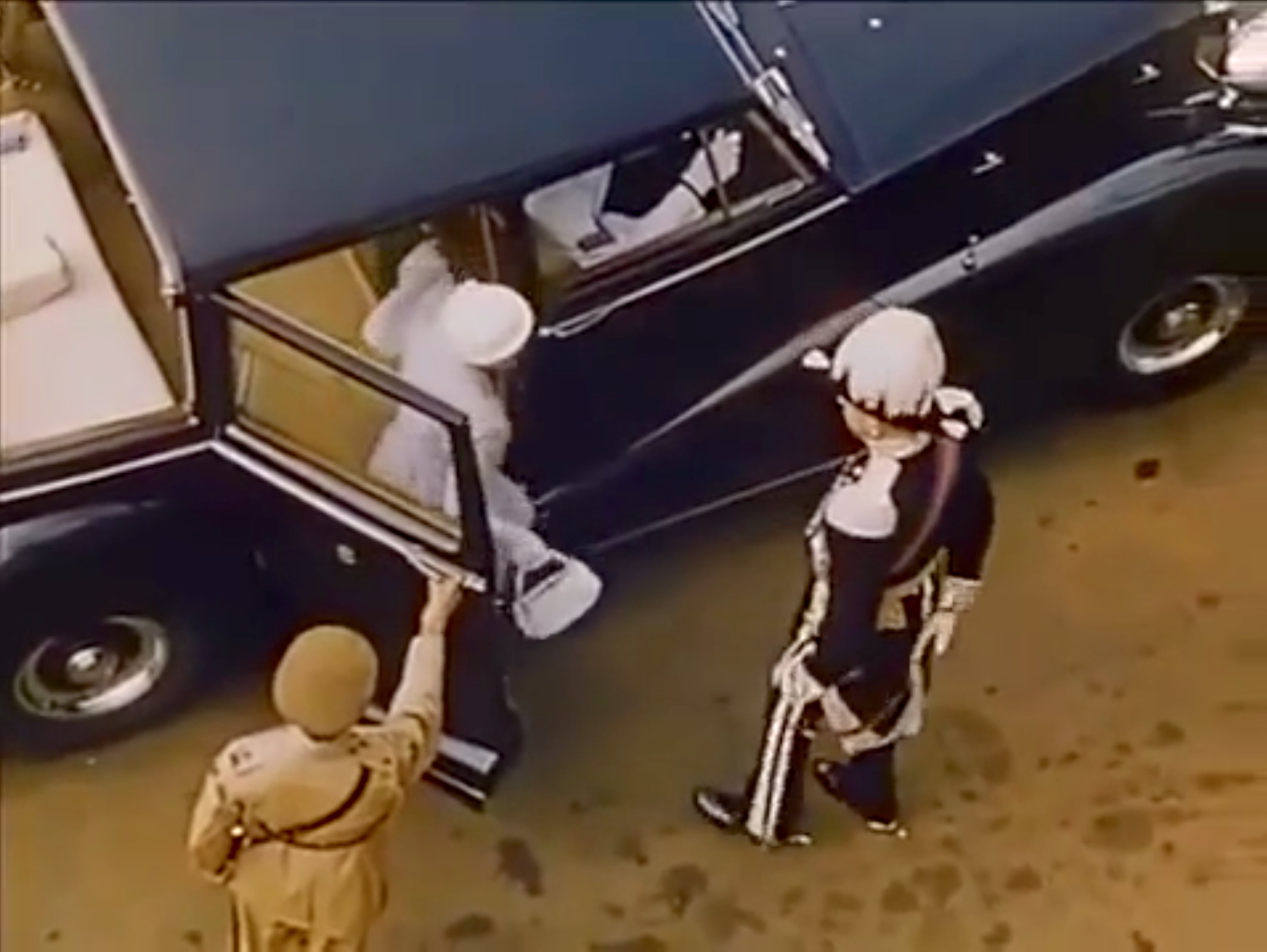

Double sens du titre : « ceux qui sont maîtres de leur folie, mais dont les maîtres sont fous ». Rouch filme le rituel annuel du culte de possession des Haouka, au cours duquel les initiés, immigrés nigériens à Accra, au Ghana, incarnent les symboles du colonialisme.

Les Maîtres fous ou « l’autre et le sacré : jeu sacré, jeu politique », titre d’un article de Jean Rouch, centré sur le film, sa fabrication. Pp. 29 – 47 : « Par ce passage inattendu du rituel au politique, l’Autre s’est infiltré dans notre culture même, la remettant en question avec un fracas grandissant ».

« Chris Marker et Alain Resnais avaient voulu montrer comment meurent les statues nègres… Jean Rouch en apporte le complément logique et positif en nous révélant comment les dieux naissent aussi, car s’il y a quelque chose de pire que la mort d’une civilisation, c’est le reflet qu’elle nous renvoie de la nôtre dans le délire de son agonie. Oui, nous sommes devenus semblables à des dieux, mais quels dieux sommes-nous ? » André Bazin.

Le film de Jean Rouch, Les Maîtres fous pose la question de la validité d’une démarche anthropologique artistique qui s’inscrit comme un making of d’une performance rituelle, parfaitement scénographiée des Haouka, sur une journée. Mais le making of, embedded dans la performance, caméra portée par Jean Rouch, se double en post-production, d’une ligne de discours, une voix off celle de Jean Rouch qui fait le récit de la performance à partir de bribes de paroles prononcées par les acteurs de la performance et traduits par son ami. Jean-Charles Fitoussi reprend cette démarche dans ses Temps japonais, mais contrairement à lui qui agit seul, Jean Rouch fait des ethno-fictions avec ses amis nigériens, sur un mode conversationnel, à l’intérieur du genre documentaire qu’il bouscule.

in « Avant-propos : clés pour Jean Rouch ». Jean-Paul Colleyn. pp. 9 – 47.

Le Film documentaire.

Jean Rouch est un anthropologue, chercheur au CNRS dès 1948. Son dispositif technique de documentariste immergé dans la réalité qu’il décrit est : une caméra (à l’épaule), un preneur de son, le plus souvent originaire du lieu où il tourne, et un monteur. Son apport à l’anthropologie selon Paul Stoller dans The Cinematic Griot : Rouch eut « l’intuition de thèmes qui s’imposèrent trente ans plus tard dans l’anthropologie universitaire, comme la fragmentation sociale, la contestation de l’impérialisme savant et la contestation du monologisme, la déconstruction de l’opposition dualiste entre fiction et non-fiction. »

Le mode documentaire.

1. Mode de représentation documentaire

Le documentaire « performatif » crée sa propre réalité ; un mode qui comporte des aspects interactifs et réflexifs, Rouch se situe dans cette catégorie. La caméra est plutôt un catalyseur, l’interaction étant au cœur de l’expérience ethnographique. Le mode interactif est ce que Rouch appelle l’anthropologie partagée. La caméra est au centre de l’action. Le cinéaste et son dispositif est un des acteurs acceptés de l’événement en cours. C’est par son son attirail de cinéaste* et son comportement que le cinéaste s’intègre au rituel filmé. Il est absorbé par son équipement. Rouch a également toujours tenu à montrer ses films à ceux qui y apparaissent. (feed back, le contre-don audiovisuel). Dans Chronique d’un été, les modes interactif, réflexif et performatif se mêlent.

L’œuvre de Rouch trahit une tension entre trois pôles :

• le document ethnographique tourné de manière descriptive (Les Songhai)

• un pôle dominé par l’herméneutique de Marcel Griaule (les Dogon avec Germaine Dieterlen) [Appelons herméneutique l’ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens], et

• un pôle expérimental, précurseur de la Nouvelle vague et des débats des années 80 sur la réflexivité en anthropologie. Rouch travaille avec une caméra inspirée, en état de ciné-transe*, s’exprime à la première personne, témoigne de la contemporanéité de l’expérience ethnographique, laisse libre cours à l’improvisation, partage le statut d’auteur du film, crée sa propre réalité cinématographique plutôt qu’il ne décrit un monde extérieur.

« Car c’est encore, [dit Jean Rouch] d’après Vertov que je baptise cet état de « ciné-transe », en m’inspirant, bien sûr, du vocabulaire de la danse rituelle. Jamais on ne suivrait d’aussi près un danseur que je le fais avec ma caméra, en « plan-séquence », sans m’arrêter jusqu’à la transe finale où l’on passe de l’autre côté du miroir : alors le danseur quitte sa personne pour devenir « le génie du tonnerre », ou « l’arc-en-ciel » qui « chevauche » son corps et parle par sa bouche (et cela sans alcool, sans drogue, simplement par une technique du corps, dont nous avons perdu le secret). Cette métamorphose tragique, je la vois, au parfait viseur de ma caméra, de mon œil droit, alors que mon œil gauche guette, dans le hors-champ, l’arrivée d’un autre danseur, d’un musicien ou d’un prêtre. Eh bien, cette double vision d’un film en train de se faire et de son environnement, n’est pas très normale, mais mieux que n’importe quel hallucinogène, elle me cause cette dislocation visuelle qui permet, sans doute, de franchir le seuil de l’imaginaire…»

2.

Rouch est un des premiers anthropologues français à s’intéresser en Afrique aux migrants, à la ville, au sous-prolétariat. Il casse la frontière entre ethnologie et sociologie.

3. La voix des Maître fous

Rouch dit le commentaire en voix off, mais c’est un commentaire à plusieurs voix : celle de Rouch, mais aussi les paroles prononcées en langue secrète pendant le rituel, et qui avaient été enregistrées par deux micros, l’un pendu à l’arbre, et l’autre à proximité de la caméra. Avec l’aide de Damouré Zika, [un ami], Rouch a recueilli les traductions et les explications de l’homme « tranquille » chargé d’assister les possédés, le prêtre Moukayla Kori, mais cela a l’allure d’un poème visionnaire. Dans le film, le montage alterné des archives de la colonie britannique et du possédé qui se fracasse un œuf sur la tête pour imiter le vrai gouverneur, avec son plumet sur son casque offre l’exemple d’une exception majeure. »

Jean Rouch. [Les Maîtres fous] « L’autre et le sacré : jeu sacré, jeu politique ».

être cinéaste dans les années trente

« Quand je demandai (1980), à Joris Ivens et à Henri Storck, de dire ce qu’était pour eux d’être cinéastes dans les années trente, ils répondirent que ce n’était pas un métier, que c’était simplement faire partie de l’avant-garde, à côté des poètes, d’architectes, de peintre, de musiciens, de conteurs d’histoires merveilleuses comme Robert Flaherty. [Pendant l’occupation allemande, Jean Rouch, en dernière année de l’école des ponts et chaussées], est un zazou, adoptant une apparence anti-germanique : cheveux longs contre crâne rasé, zoot-suits contre les rase-pets de la Wehrmacht, chaussures Weston contre bottes. Nous parlions strictement anglais, nous étions assidus à la Cinémathèque française, aux concerts de jazz… ».

Il devient ingénieur des travaux publics des colonies. Il construit des routes au Niger, en 1941 – 42, rencontre Damouré Zika, pêcheur. Dans le Paris de l’après-guerre, avec ses amis Jean Sauvy et Pierre Ponty, passe une licence de lettres et choisit de faire de l’ethnographie sur les traces de Marcel Griaule. Nous avons rêvé de faire du cinéma. Et nous avons pratiquement mené ce programme à bonne fin. C’est dans le droit fil de ce trajet périlleux que j’ai réalisé, neuf ans plus tard, le film Les Maîtres Fous. »

La première projection des Maîtres Fous. 1955

« Cela se passa dans la salle de cinéma du musée de l’homme, en mai 1955, où nous tenions la seconde semaine internationale du film ethnographique. Le film, en 16 mm Kodachrome, sortait du laboratoire de développement Kodak, et je le passais en muet, mais en improvisant un commentaire. J’étais dans la cabine de projection, par la fenêtre ouverte, j’entendais monter dans la salle, un vent de révolte et de protestation. Marcel Griaule, mon directeur de thèse était rouge de colère : « Il faut détruire ce film immédiatement»*. Le docteur Charles Pidoux, soutenu par Michel Leiris, proposa d’organiser une projection à l’Evolution psychiatrique de l’hôpital Saint-Anne. […] Avec Michel Leiris, nous sommes allés à une séance de psychodrames collectifs à Saint-Anne où l’on improvisait d’incroyables reconstitutions des troubles de l’enfance. Menacés de jouer le rôle d’un arbre ou d’une petite fille, nous n’y sommes pas retournés. »

*«Pour Griaule, dit Rouch, ce film était un portrait insoutenable de sa propre société, par des acteurs rituels africains, jouant notre propre rôle de gens brutaux, bavant de rage, aux gestes carrés, saccadés, ridicules ; pour les Africains, c’était une fois de plus l’image de sauvages mangeant un chien, pour le surréaliste Luc de Heusch, c’était l’image scandaleuse, corrosive, donc irréfutable de notre propre société…».

Le problème pour moi était d’achever le film

« Le problème pour moi était d’achever le film, (il n’existait alors qu’une seule copie muette ; peut-être ai-je même projeté l’original inversible au Musée, me fiant à la solidité du Kodachrome), donc de le monter et de le sonoriser. J’avais rencontré au festival du film maudit, à Biarritz, créé en 1948 par Henri Langlois, Jean Cocteau et les jeunes cinéphiles enthousiastes d’alors, dont le producteur Pierre Braunberger.

[…]

Il fit agrandir le film original Kodachrome 16 mm en Eastman négatif couleur 35 mm et repiquer le son 6,35 en magnétique 35 mm et demanda à Suzanne Baron, qui venait de terminer le film de Jacques Tati Les Vacances de Monsieur Hulot de se débrouiller avec moi.

On s’installa avec elle dans une petite salle de montage équipée d’une table de montage Moritone à deux pistes sonores. C’était pour moi la découverte du vrai cinéma et pour Suzanne la découverte de ce nouveau cinéma, sans numérotage, sans clap, sans synchronisme. Alors nous avons inventé en découvrant la merveilleuse copie de travail 35 mm : cette qualité exigeait notre excellence. Le rituel avait été tourné en une journée, le son enregistré dans l’ordre par Damouré Zika, pratiquement sans interruption (sauf toutes les 30 minutes pour changer les bobines de son). Cela représentait un peu plus d’une heure d’images et trois à quatre heures de son.

Finalement on découvrit très vite la solution la plus simple : les plans filmés étaient très repérables sur la bande son par le bruit très net du moteur mécanique de la caméra (un bruit caractéristique de machine à coudre). Ils n’avaient pas plus de 25 secondes (autonomie de la caméra mécanique Bell and Howell). On marquait la bande son et on essayait de trouver dans les sons enregistrés, juste avant ou juste après, celui qui correspondait le mieux à l’image. Bien sûr, c’était un faux synchronisme mais d’une vraie image et d’un vrai authentique. Par précaution on en gardait une bonne longueur en tête et en queue, et on numérotait les chutes. On changeait de piste sonore pour les recouvrements entre deux plans et on passait au plan suivant. On aboutit ainsi à un « bout à bout » discontinu dans l’ordre du tournage, chaque plan image étant séparé du suivant par une amorce de quelques images. Cette ébauche était déjà très étonnante, et Suzanne, qui n’avait vu jusque là que des images muettes, était très impressionnée. »

Un monstre maladroit, mal cousu

« En une semaine, on avait mis au monde un monstre maladroit, mal cousu, un patchwork qui racontait déjà une histoire. Et si Suzanne découvrait le monde singulier des Haouka, moi, je découvrais le monde merveilleux et secret du montage cinématographique. Elle réussit, par approximations successives, en éliminant les images ratées ou sans intérêt, à regrouper les autres dans une première continuité. Très vite, se posa le problème du son ? Que disaient les acteurs au jeu inquiétant, et que signifiait ce rituel ? Nous avions déjà posé la question à Accra, avec Damouré Zika, en vérifiant nos bandes enregistrées. Si quelques dialogues étaient en songhay-zarma ou en haoussa, on les traduisit facilement. Mais nous ne comprenions pas la langue rituelle des Haouka. On travailla plusieurs jours, au marché du sel, avec Moukayla, « l’homme tranquille ».

Après avoir écouté plusieurs fois les bandes, on commença à les traduire. Comme je l’avais fait pour ma thèse, j’essayais d’abord de transcrire ces textes en écriture phonétique, pour les traduire mot à mot dans un premier temps. Moukayla se prêtait gentiment à ces étranges manipulations, à ces « manières de blancs », en riant beaucoup quand Damouré et moi tentions de répéter, après lui, les phrases enregistrées. Après quelques heures de ces tentatives infructueuses, Moukayla proposa non pas de traduire mais d’interpréter tous ces dialogues, non pas mot à mot, mais phrase par phrase. J’écrivis sur un carnet que cette langue était une « langue artificielle », et je devais apprendre plus tard, que c’était une « glossolalie », une langue qu’on ne pouvait pas traduire, mais interpréter, et qui est très utilisée dans les rituels « pentecôtistes » : les Haouka parlaient ainsi la langue du Saint-Esprit. [« tant de mystiques dont la glossolalie, q(ui) apparaît au vulgaire comme l’émission déréglée de sons inarticulés, prodrome de la folie, constitue pour les initiés un langage substantiel et enivrant, où l’épel (sic) d’initiales isolées, une à une, évoque des réalités spirituelles, simples et éternelles, dont les mots ordinaires ne sont que l’image complexe, kaléidoscopique, brouillée, ternie. »]»

Un script a posteriori

« Ces interprétations de Moukaya, nous les avons enregistrées : n’ayant qu’un magnétophone, après chaque phrase, nous changions de bobines, enregistrions Moukayla et revenions au son original. Je traduisis avec Damouré ce nouvel enregistrement en zarma et je le transcrivis. On y ajoutait après chaque séquence l’explication de Moukayla sur l’identité des acteurs et de leur Haouka.

On disposait ainsi d’un script a posteriori qui, lui aussi dans l’ordre, devint le fil conducteur de notre montage, et d’une fiche d’identité de nos acteurs avec leur nom réel et le nom de leu Haouka : Gerba le-conducteur-de-locomotive qui devint simplement Gerba-la-locomotive, ou mieux encore Adama-le-général-simple-soldat (locution qui rassemblait le nom du « cheval », du génie qui le « montait » et de son emploi « dans le civil ». Au passage, on relevait des mots ou des expressions issues du vocabulaire bureaucratique colonial franco-anglais : « round table conférence », « télégramme-lettre », « sea far away » (pour la CFAO, compagnie française d’Afrique occidentale) et quelques beaux jurons en pidgin english ou français-cassé [venu de broken english].

Et c’est ainsi que, sous l’égide du Saint-Esprit et de la verve de la « conférence sur les locomotives », dans la plus grande joie, nous avons monté le film. Bien sur, il y a parfois des trous de son, alors, par la fenêtre donnant sur le boulevard Malesherbes, on enregistrait des « ambiances rue » ou l’on partait dans le bois de saint Cloud pour enregistrer des « ambiances nature ».

On arriva ainsi à la phase essentielle du commentaire. C’est encore l’interprétation « glossolalique » de Moukayla qui nous servit, le script a posteriori que je connaissais par cœur. » Je décidai donc d’enregistrer [le commentaire] à l’image…

« dans la salle de projection du Musée de l’Homme, d’un seul coup. Il était possible d’avoir une projection continue des bobines de 35 mm de la copie de travail. L’ingénieur du son André Cotin s’était débrouillé pour avoir une projection continue des bobines de 35 mm de la copie de travail. J’avais le texte écrit, mais au dernier moment, Cotin estima que ma voix était meilleure si je parlais debout. On prit donc tous les risques en éteignant tous les éclairages : Cotin réglait le volume aux écouteurs et moi j’essayais d’être toujours à la même distance du micro, un classique Melodium à ruban, orienté de biais par Cotin avec une extraordinaire précision.

Je regardais les images et parlais. J’avais très curieusement l’impression de vivre une nouvelle expérience de théâtre de la cruauté au Vieux Colombier avec Yves Le Gall, d’avoir répété, répété, jusqu’à la perte de ma propre personne, et d’être, en quelque sorte, possédé par un autre personnage, un conférencier sur les locomotives. Et effectivement, ce dédoublement singulier, je le retrouvais en revoyant le film sur ce grand écran cruel, où quelques mois auparavant j’avais été rejeté par mes maîtres et mes amis, (sauf Luc d Heusch), lorsque je m’entendais parler d’une voix singulière (la voix détimbrée d’Eluard ou de Jean-Louis Barrault lisant des poèmes surréalistes au théâtre des Champs Elysées en 1937), comme si je me racontais à moi-même une histoire que je connaissais très bien, avec l’angoisse qu’une collure de la copie de travail puisse casser : alors il faudrait s’arrêter et je ne serais plus capable cette fois-ci de recommencer… c’était la première épreuve de ce que j’ai appelé plus tard, en m’inspirant de Dziga Vertov, la « ciné-transe»…. mais rien ne cassa. J’eus très peur de ne pas trouver la bonne phrase finale (n’aurais-je pas dû l’enregistrer d’abord, commencer, comme au montage, par la dernière image?…) Je bafouillai un peu, mais j’arrivais jusqu’au bout. André Cotin, l’ingénieur du son, dit simplement : « Pour moi, c’est bon ! ». Nous avions réussi la première prise. »

« aucune scène n’en étant secrète ou interdite »

« J’utilisai la diapo Kodachrome du vase rituel hampi, tourné à Ayorou avant notre départ pour la Côte de l’or, comme « fond de générique », où je précisais comment le film avait été tourné, « aucune scène n’en étant secrète ou interdite, à la demande des prêtres, fiers de leur art, Moukayla et Mountyeba»… Le film était terminé mais une autre aventure commençait. Il fit scandale au festival de Venise qui lui accorda son prix du documentaire ; il fit un plus gros scandale à Londres quand j’essayai d’obtenir un visa de censure pour pouvoir projeter le film à Accra (Ghana) chez les Haouka. Car c’est en voyant une séquence de rituel Houaka du film Bataille sur le grand fleuve (projeté par le British Council en plein air sur le « Old Polo Ground » d’Accra) que les groupes de Haouka me demandèrent de filmer leur rituel annuel. Nous étions même allés, avec Moukayla, voir chez les Leventis les appareils de projection 16 mm et des générateurs électriques, permettant de projeter le film n’importe où. Les Houaka-ize (possédés par les Haouka) étaient prêts à faire une souscription pour pouvoir utiliser ce film dans leurs rituels. mais ce fut impossible : la censure anglaise, déjà offusquée par le sacrifice du chien, fut « scandalisée » par le « Lieutenant » cassant un œuf sur la tête de la statue du gouverneur : car le Gouverneur représente la Reine, et il est « complètement inconvenant de montrer un œuf cassé sur la tête de la Reine d’Angleterre. […]

Henri Langlois fit des Maîtres fous un de ses « chevaux de bataille »

Mary Meerson à qui j’avais expliqué le double sens du titre « ceux qui sont maîtres de leur folie, mais dont les maîtres sont fous », fit une projection spéciale pour Luis Buñuel qui fut très surpris mais resta muet. (peut-être y avait-il vu une allusion malveillante au Chien Andalou). […]»

André Bazin en fait une critique en 1957, dans France Observateur

« Encore une fois, Les Maîtres fous seraient déjà en soi un document d’une qualité rare parce que filmé avec une adresse et un réalisme extraordinaire, si ses aspects exceptionnels ne donnaient, tout à coup, à ce phénomène étranger mais classique, un sens brutalement nouveau et qui fait passer l’intérêt du simple plan de l’ethnographie à celui de l’histoire et de la sociologie politique. Ces « maîtres fous » ne sont-ils pas plutôt ou mieux, simultanément des « esclaves raisonnables », je veux dire accomplissant leur emploi d’esclaves jusqu’à adorer la toute-puissance du maître ? En eux la mythologie colonialiste s’accomplit au-delà de l’imagination et, du même coup se détruit dialectiquement. Car enfin quel plus grand triomphe, quelle plus splendide apothéose concevoir, que cette substitution spontanée aux dieux millénaires et ancestraux des symboles délégués de la civilisation européenne ? ».

« L’autre et le sacré : jeu sacré, jeu politique ». Par ce passage inattendu du rituel au politique, l’Autre s’est infiltré dans notre culture même, la remettant en question avec un fracas grandissant. André Bazin l’a dit : « Chris Marker et Alain Resnais avaient voulu montrer comment meurent les statues nègres… Jean Rouch en apporte le complément logique et positif en nous révélant comment les dieux naissent aussi, car s’il y a quelque chose de pire que la mort d’une civilisation, c’est le reflet qu’elle nous renvoie de la nôtre dans le délire de son agonie. Oui, nous sommes devenus semblables à des dieux, mais quels dieux sommes-nous ? »

Sommes-nous ceux qui envoyèrent à la guerre d’Indochine ou d’Algérie ces soldats noirs qui se feraient tuer à notre place : le dernier Haouka apparu avant les indépendances était le « général Marseille », car c’est là que s’embarquèrent ceux qui, venant du camp de Fréjus, (là même où vient d’être inauguré un monument aux morts de ces dernières guerres coloniales), allaient se faire tuer pour un pouvoir blanc mais après avoir demandé aux Haouka, ces maîtres-dieux, les charmes magiques qui, pour leur faire éviter les blessures mortelles, « transformeraient en eaux les balles de mitrailleuses. »

Jean Rouch. « La personne de l’observateur et particulièrement de l’ethnologue cinéaste »

in « Essai sur les avatars de la personne du possédé, du magicien, du sorcier, du cinéaste et de l’ethnographie », pp. 150 – 153.

Le « cinéma direct »

« Le « cinéma direct », c’est-à-dire l’enregistrement synchrone des images et des sons. Les deux pionniers de cette technique sont Robert Flaherty et Dziga Vertov [le « ciné-œil »], qui inventèrent dès les années 20, la « caméra participante » et le « cinéma vérité ». Le cinéma expérimenté directement dans la réalité même ; Vertov découvrit que ce nouveau langage audiovisuel était compris (je dirais « ciné-compris ») par des spectateurs n’ayant pas une éducation spéciale. Il appela l’ensemble de cette discipline le kino-pravda, expression ambigüe puisque, fondamentalement, le cinéma tronçonne, accélère, ralentit, donc distord la vérité. Pour moi, cependant, le kino-pravda est un terme précis au même titre que le Kinoglaz (ciné-œil), et qui désigne, non pas la vérité pure, mais la vérité particulière de l’image et du son enregistrés : la ciné-vérité.

A tous les moments de l’élaboration d’un film de cinéma direct, une « ciné-attitude » se manifeste. Contrairement aux films de fiction préparés sur le papier, le cinéaste direct doit à tout moment être prêt à enregistrer les images et les sons les plus efficaces. Pour reprendre la terminologie de Vertov, lorsque je fais un film, je « ciné-vois », en connaissant les limites de l’objectif et de la caméra ; je « ciné-entends », en connaissant les limites du microphone et du magnétoscope ; je « ciné-bouge » pour aller chercher l’angle où effectuer le mouvement le plus adéquat ; je « ciné-monte », dès le tournage, en pensant au rapport des prises de vue entre les unes par rapport aux autres : en un mot je « ciné-pense ». C’est grâce à cet attirail, grâce à ce comportement (qui n’a rien de commun avec la même personne quand elle ne filme pas) que le cinéaste peut « coller » au rituel, s’y intégrer [« ciné-transe »] […] élargir à la personne de l’ethnographe

Ces quelques réflexions critiques sur la personne du cinéaste m’entraînent à les élargir à la personne de l’ethnographe.

Sur le terrain, le simple observateur se modifie, il n’est plus, quand il travaille, celui qui saluait les anciens, à l’orée du village ; pour reprendre la terminologie vertovienne, il « ethno-regarde », il « ethno-observe », il « ethno-pense », et ceux qu’il a en face de lui se modifient pareillement dès qu’ils ont donné leur confiance à cet étrange visiteur habituel, ils « ethno-montrent », ils « ethno-parlent », à la limite, ils « ethno-pensent»…

C’est un « ethno-dialogue » permanent qui me paraît l’un des plus intéressants biais de la démarche ethnographique d’aujourd’hui : la connaissance n’est plus un secret volé, dévoré ensuite dans les temples occidentaux de la connaissance, elle est le résultat d’une quête sans fin où ethnographiés et ethnographes s’engagent sur un chemin que certains d’entre nous appellent déjà l‘«anthropologie partagée ».»

Jean Rouch. « Le vrai et le faux ». Les émotions.

in Jean Rouch « Le vrai et le faux », pp. 118 – 119.

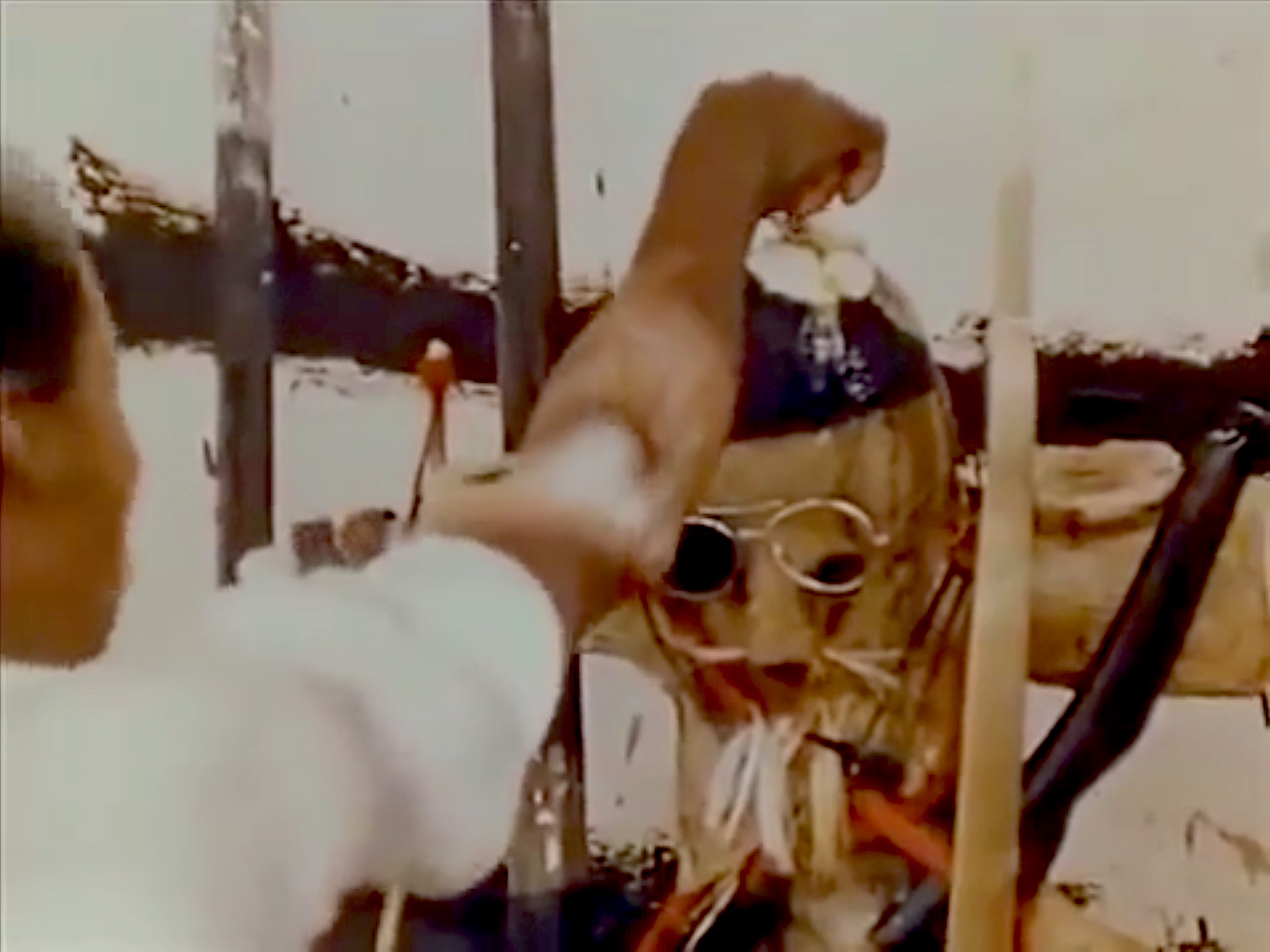

« Un exemple de la rupture fertile d’interdit par émotion est celui des Maîtres fous. J’avais soutenu alors ma thèse d’état, sous la direction de Marcel Griaule. J’avais toujours la même petite caméra à ressort, mais les premiers magnétophones « portatifs » de trente kilos étaient inutilisables : on pouvait donc enregistrer du son réel, sinon synchrone. Je voulais utiliser cet équipement pour tourner un grand rituel de possession. Au Ghana (Gold Coast à cette époque) où nous résidions alors, je proposais aux membres d’une communauté venue du Niger de filmer un rituel de possession de Haouka : de ces dieux nouveaux représentant « la force » dans les religions traditionnelles. Ce n’était plus le génie du tonnerre ou l’arc-en-ciel qui venaient parler avec les hommes mais le général ou le conducteur de locomotive. Les scènes de possession étaient très violentes, avec un sacrifice de chien. Le résultat fut un film furieux et sanglant. […]

Puis ce film devenu un vrai film, reste chargé d’une émotion dramatique. C’est qu’il triche avec le temps. Il l’accélère. D’abord au niveau du temps rituel : cette cérémonie qui se déroula pendant toute une journée, est condensée en 45 minutes. Ensuite, chaque séquence n’excède pas 25 secondes, autonomie maximum de la caméra à ressort que j’utilisais : toutes les 25 secondes, je devais arrêter, remonter la caméra. Et improviser mon « montage à la prise de vues » (alors que maintenantt, nous avons tendance à filmer de tels rituels en « plans-séquences » de plusieurs minutes). Bien sûr, les spectateurs de ce rituel étaient émus, mais d’une émotion calme, devant une brutalité tranquille et continue, alors qu’à l’écran, c’est une succession de coups de poing.

Mais il y a plus. Le commentaire que j’ai improvisé à la projection du film montéétait le commentaire et la traduction des textes houaka prononcés pendant le rituel. [voir plus haut]** […]

Un film ne respectant ni l’espace, ni le temps, ni le sens de la parole [glossolalie], mais qui est basé sur l’émotion est, en fait, un tissu de mensonges, mais dont la trame même, incertaine et fragile, est un chemin difficile vers la réalité. Ce chemin plein d’allers et retours (comme la navette du tisserand), sinueux comme le serpent (comme la vibration créatrice) qu’est-il, sinon une initiation poétique. »