Les documentaires épiques du collectif japonais Ogawa Productions, réuni autour du cinéaste Shinsuke Ogawa (1936 – 1992), sont peut-être les films les plus extraordinaires jamais tournés sur le combat politique dans sa relation avec les vies humaines et non-humaines.

Les documentaires épiques du collectif japonais Ogawa Productions, réuni autour du cinéaste Shinsuke Ogawa (1936 – 1992), sont peut-être les films les plus extraordinaires jamais tournés sur le combat politique dans sa relation avec les vies humaines et non-humaines. En voici une courte présentation, suivie de deux textes publiés par Ogawa et son groupe dans les années 70, à propos de leur série de films accompagnant la lutte des paysans de Sanrizuka contre la construction de l’aéroport de Tokyo-Narita.

« Dans ce qui constitue le précédent le plus frappant et le plus significatif à Notre-Dame-des-Landes, l’expropriation de terres agricoles pour la construction de l’aéroport de Tokyo-Narita commença en 1966. D’ici à 1971 avait débuté une décennie de batailles meurtrières entre l’État et les fermiers qui refusaient de céder leurs terres, soutenus habilement par la frange la plus à gauche du Zengakuren [Fédération étudiante japonaise]. Ce furent ces batailles hautement exemplaires, voire homériques, immortalisées par les films de Shinsuke Ogawa et de Yann Le Masson – et que j’en suis venue à considérer comme faisant partie des combats les plus déterminants des années 60 dans le monde – qui, d’après le témoignage de nombreux militants français de l’époque, inspirèrent leurs propres affrontements directs et physiques avec la police dans les rues de Paris et d’autres villes. Kashima Paradise, le film du documentariste breton Yann Le Masson montrant les batailles de Narita, fut projeté à Nantes au début des années 70, et porta l’exemple japonais à l’attention des premiers opposants à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. »

Kristin Ross

Shinsuke Ogawa

I. Présentation de l’oeuvre de Shinsuke Ogawa

Pour précise et impressionnante qu’elle soit, la petite demi-heure que Kashima Paradise, coréalisé par Yann Le Masson et Bénie Deswarte, consacre aux combats de Sanrizuka (nom du village proche de la ville de Narita choisi comme emplacement pour l’aéroport international de Tokyo) apparaît surtout comme une bonne introduction à une œuvre plus vaste : la série de films tournés sur place par Shinsuke Ogawa et le collectif Ogawa Productions, série qui comprend Front de Libération du Japon – L’Été à Sanrizuka (1968), L’Hiver à Sanrizuka (1970), Sanrizuka – La guerre de trois jours (1971), Sanrizuka – Les Paysans de la deuxième forteresse (1971), Sanrizuka – La construction de la tour Iwayama (1972) et Sanrizuka – Le village de Heta (1973). On peut ajouter à ce cycle monumental de six documentaires un septième, Le tournage et le chemin du village (1973), signé par un des membres du collectif, Fukuda Katsuhiko, qui documente la réalisation, le montage et la diffusion du dernier film.

collectif japonais Ogawa Productions

Si cette série, qui se donne pour mission de raconter l’histoire de la lutte à Sanrizuka, non pas a posteriori mais bien à mesure qu’elle a lieu, compte parmi les films les plus intelligents et les plus exaltants qu’il nous ait jamais été donné de voir, c’est parce qu’elle propose, de façon inséparable, aussi bien la chronique directe de ces événements que leur réflexion immédiate (par ceux-là-mêmes qui vivent et agissent ces événements, les paysans en lutte de Sanrizuka). Ces films constituent en permanence, de façon extrêmement vivante, à la fois le récit et le modèle des événements qu’ils présentent : ils nous donnent à voir et à entendre à la fois la mêlée du champ de bataille et la stratégie qui s’y déploie au jour le jour – tout autant que l’impact de ces longues années de résistance sur la vie quotidienne et la pensée de ceux qui se sont retrouvés un jour obligés de se battre, contre une force qui voulait les déloger. L’alliance de précision et de lyrisme à l’œuvre dans les films d’Ogawa Productions tournés à Sanrizuka leur donne une valeur d’exemple : un exemple qui n’est pas fait pour être cité, mais bien pour être reproduit, sur le terrain du cinéma comme sur celui de la lutte politique.

Derrière le collectif Ogawa Productions se dresse la figure du cinéaste Shinsuke Ogawa, dont la vie est indissolublement liée à celle du groupe qui devait prendre son nom. Né en 1936, Ogawa a d’abord travaillé comme assistant réalisateur dans une maison de production de films pédagogiques et institutionnels, où sa rencontre avec d’autres documentaristes le pousse à participer à des groupes de recherches cinématographiques liés aux mouvements étudiants japonais du début des années 1960 : mouvements de contestation de plus en plus organisés et déterminés. Bientôt dégoûté par le système de production traditionnel, Ogawa devient « cinéaste indépendant » en 1964. Il réalise collectivement un premier film politique, La Mer de la jeunesse – Quatre étudiants suivent des cours par correspondance (1966), puis, avec le collectif de production indépendante Jieiso, au sein duquel il prend bientôt une place de premier plan, deux films sur les mobilisations étudiantes et la répression féroce dont elles font l’objet : La Forêt de l’oppression – Document sur la lutte à l’université d’économie de Takasaki (1967) et Rapport sur la lutte à Haneda (1967). Ce dernier film enquête sur le meurtre du jeune manifestant Yamazaki Hiroaki, mort sous les coups de la police quelques semaines avant le tournage.

collectif japonais Ogawa Productions

Parmi les films qui s’inscrivent dans cette première période de l’œuvre de ceux qui vont prendre le nom d’Ogawa Productions (voir ci-dessous), on peut encore citer Préhistoire des partisans (1969), coréalisé par Masao Tsusumi et Noriaki Tsuchimoto (autre figure charismatique du documentaire politique japonais, qui tournera de son côté, au long de la décennie suivante, une vaste série de films sur l’affaire de l’empoisonnement au mercure de la population de Minamata). Ce film célèbre – tourné et produit avec une partie des membres du collectif d’Ogawa, alors que les autres membres filmaient déjà les combats à Sanrizuka – accompagne l’occupation de l’Université de Kyoto, conduite par des étudiants militant au sein du Zenkyoto : la faction considérée comme la plus radicale des mouvements de jeunesse d’alors, qui se caractérisait par sa forte organisation paramilitaire. Une scène souvent citée en exemple y apprend notamment au spectateur comment fabriquer un cocktail Molotov avec des bouteilles de coca, en en donnant la recette précise et détaillée.

Dans leurs films de la « période étudiante », Ogawa et son équipe expérimentent des méthodes qu’ils développeront largement dans les films de la série sur Sanrizuka, et qu’ils poursuivront au-delà. Elles concernent aussi bien la forme et le contenu des films que la manière dont ils sont matériellement rendus possibles. D’une part, la participation physique de la caméra aux échanges filmés et enregistrés est frappante : aux échanges de coups (l’opérateur et l’ingénieur du son se jettent littéralement dans la mêlée), comme aux échanges de paroles (le point de vue participe pleinement aux conversations plutôt que de les enregistrer à distance) – « on pourrait dire que la caméra est l’une des personnes apparaissant dans le film », comme l’a écrit un jour un critique japonais à propos du Village de Heta. On sait aussi, de son propre aveu, qu’Ogawa provoquait lui-même les incroyables conversations (notamment les discussions politiques féroces) entre les personnes filmées, en les interrogeant de façon très directe et en les poussant dans leurs retranchements. Cette méthode a toujours impliqué pour lui de connaître intimement les gens qu’il filmait avant de les faire apparaître à l’écran. D’autre part, l’expérience d’Ogawa Pro aura représenté un modèle de production, de tournage, de post-production et de distribution unique, radicalement repensé et fortement collectivisé. En 1968, à l’occasion du premier film sur Sanrizuka, Ogawa et certains membres de Jieiso, rejoints à plus ou moins long terme par d’autres, fondent Ogawa Productions (souvent abrégé au Japon en Ogawa Pro) : une structure qui comptera à certains moments plus d’une centaine de membres (autour d’un noyau dur d’une dizaine de personnes vivant bientôt ensemble sur place, dans le village de Heta, et constituant l’équipe technique des films proprement dits) travaillant à la production, la diffusion et l’organisation de projections des films du groupe – indépendantes du réseau des salles commerciales – à travers le Japon et ailleurs.

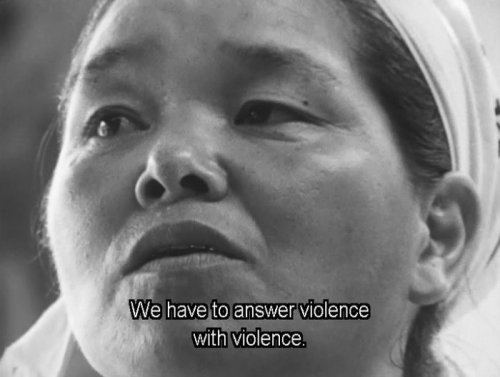

Cette organisation nombreuse et efficace est contemporaine de mouvements politiques de grande ampleur, et notamment de l’alliance massive des diverses organisations de lutte étudiantes avec la résistance locale au projet d’aéroport à Sanrizuka. Front de Libération du Japon – L’Été à Sanrizuka documente, entre autres choses, cette alliance (pour donner une idée de son ampleur, et de la pertinence du vocabulaire guerrier sans cesse déployé pour raconter toute cette histoire, les batailles à Sanrizuka ont pu voir s’affronter en rase campagne 20 000 opposants et 30 000 policiers au même moment). Mais ce premier film est aussi un pivot dans la filmographie d’Ogawa Pro, le lieu d’un changement radical né de la rencontre du groupe avec les habitants du lieu, ces fermiers organisés qui refusent d’abandonner leurs terres. Ainsi le monologue final du film – celui de cette femme de Sanrizuka qui explique, sur le seuil de sa maison, tout ce que ces premières années de combat ont changé pour elle, et la nécessité de « répondre à la violence par la violence » pour sauver sa peau et imaginer « un monde meilleur » – ouvre avec force sur la série qui suivra, cinq autres films épiques sur la résistance tenace de quelques villageois aux troupes armées de l’État Japonais. Si l’aéroport commence péniblement à sortir de terre en 1972, s’il sera inauguré en 1978 avec dix ans de retard (et une seule piste au lieu des trois prévues initialement), et si cette défaite et la tristesse qui lui correspond commencent à se faire apparentes dans les années précédant l’inauguration, la résistance à l’aéroport n’est pourtant pas éteinte à ce jour : celui-ci, assez éloigné de la capitale qu’il dessert, apparaît comme enclavé au milieu d’une poche de résistance encore vivace, plutôt que l’inverse.

Mais Ogawa Pro ne s’en est pas tenu là. La réalisation du Village de Heta (1973), dernier volet de la série qui est l’un des plus aboutis et émouvants, est marquée par l’essoufflement de la lutte à Sanrizuka. Après ce film, le collectif réfléchit à la possibilité de déménager sa base de travail. Ils continuent à montrer leurs films partout au Japon, alors qu’une partie du groupe tourne Dokkoi ! Le Chant des humains, sous-titré Kotobukicho : le quartier des ouvriers libérés (1975) à Yokohama : ce film se place dans la continuité des méthodes de travail inventées à Sanrizuka, pour réaliser le portrait d’une communauté de travailleurs journaliers exploités, habitant un quartier marginal de cette ville portuaire du Japon.

L’Histoire du village de Magino

Le dernier grand tournant dans la vie et dans l’œuvre (qui sont résolument inséparables) du collectif se produit à la fin de l’année 1974. Shinsuke Ogawa et Ogawa Pro organisent une série de projections de leurs films dans la province rurale de Yamagata, dans le Nord du Japon, avec l’aide et la complicité d’habitants de la zone, qui proposent au collectif de s’y installer. Ogawa Pro s’établit définitivement au village de Magino en 1975, dans une ancienne grange qu’ils transforment en logement et en atelier de fabrication de films.

Depuis Le Village de Heta, le collectif avait commencé à s’interroger sur la façon dont les mouvements révolutionnaires japonais s’enracinaient dans des traditions paysannes très anciennes. Au cours de ses années chez les paysans de Sanrizuka, le collectif avait développé une grande familiarité avec le milieu rural, qui allait se transformer en une vaste recherche filmique, empreinte d’utopie, sur les origines de la société japonaise. Dans un entretien de 1987 pour le dossier de presse du film L’Histoire du village de Magino, Ogawa met en parallèle et en opposition les deux dernières « périodes » de sa filmographie, évoquant la différence entre la vive résistance de Sanrizuka et l’état de décrépitude dans laquelle se trouvent des villages comme Magino, minés par l’exode rural :

« Je me suis toujours demandé pourquoi je suis venu ici [à Yamagata] après avoir documenté les luttes contre l’aéroport. Je n’ai jamais réussi à le savoir. Il y a peu de temps, je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’établir une comparaison entre le déclin naturel d’une communauté et la survivance vibrante d’une autre, annihilée parce qu’il était « nécessaire » de construire un aéroport à cet endroit. Ce contraste est au cœur de mes documentaires. »

Les deux films principaux de cette nouvelle étape, dans les montagnes reculées de Yamagata, sont Le Village de Furuyashiki (1982) et Le cadran solaire sculpté par mille ans d’entailles – L’Histoire du village de Magino (1986, suite et reprise d’un précédent diptyque sur Magino, terminé en 1977). Dans le premier, l’équipe se rend dans un hameau voisin pour enquêter sur l’influence des basses températures dans la production et la récolte du riz. Dans la première partie du film, par les méthodes du strict documentaire scientifique, ils cherchent à apporter leur aide aux habitants de la région, une population désormais réduite et vieillissante, confrontée à des difficultés climatiques. La deuxième partie fait le portrait de la dernière génération d’agriculteurs et fermiers de cette zone, l’une des plus isolées du Japon. Le film est peuplé de remémorations d’époques révolues, d’évocations des morts, de récits mythologiques, et accorde une grande présence à une nature splendide, indifférente aux humains qui la cultivent avec ténacité : le cinéma d’Ogawa Pro y gagne d’autres dimensions. Mais si les chansons de lutte de Sanrizuka ont laissé place au chant de la terre, de l’eau et du ciel, leurs voix continuent de se ressembler étrangement.

L’Histoire du village de Magino

Tous ces éléments sont développés dans L’Histoire du village de Magino, film sur lequel ils travaillent pendant plus de dix ans, réalisé en étroite proximité avec les habitants du village. S’ils continuent à s’intéresser au riz et aux traditions agricoles, ils réalisent aussi des excavations archéologiques dans les parages, tournent des épisodes de fiction avec des acteurs reconstituant les légendes du village, et vont jusqu’à mettre en scène une révolte paysanne du 17e siècle, rejouée par les villageois actuels. Le collectif s’attèle à la construction d’une salle en bois, en terre et en chaume pour projeter ce film dans le village, à laquelle ils donnent le nom de « théâtre millénaire ». Shinsuke Ogawa parle justement de théâtre en référence à ce film :

« J’utilise le mot théâtre, mais sur cette scène où chacun participe et où il n’y a pas de spectateur, nous le considérons comme une cérémonie vivante qui excède le cadre du simple drame. »

Le théâtre illimité et inséparé d’Ogawa Productions aura une fin. Après plus de quinze ans de vie en communauté à Magino, Shinsuke Ogawa participe à la fondation d’un festival de cinéma documentaire à Yamagata, et continue à être au centre du collectif jusqu’à sa mort en 1992. À sa disparition, le groupe se désintègre, ses membres continuant à travailler séparément. C’est principalement à ces derniers que Devotion, réalisé en 2000 par la cinéaste féministe américaine Barbara Hammer, rend hommage : tout en retraçant l’aventure exaltante et exemplaire d’Ogawa Pro, le film opère un retournement, appliquant à l’histoire du collectif la méthode critique qui a fait sa pertinence et sa force. Il évoque, au moyen de témoignages des anciens membres, la division du travail entre les hommes et les femmes dans une communauté tournant entièrement autour de la figure d’Ogawa, le clair partage sexiste des tâches artistiques et domestiques qui y régnait, l’abstinence sexuelle et le contrôle culturel strict préconisés par le « chef », les frustrations de ces vies passionnées et enrôlées, entièrement dévouées à la mission politique du cinéma. Devotion se place dans le sillage de l’esprit d’Ogawa (à commencer sans doute par son art d’orienter les questions posées, pour faire s’exprimer une vérité non-évidente) tout en déclarant son temps révolu : comme si la seule manière de rendre justice à l’œuvre violente et réflexive, épique et critique d’Ogawa Productions était de continuer leur combat sur tous les fronts de libération, y compris ceux dont le tracé passe par eux-mêmes, et qui les traversent ou les divisent.

L’Histoire du village de Magino

Nous republions ici, dans leur traduction d’origine, deux textes signés par Ogawa, parus en français dans les années 1970, qui ont valeur de manifestes concernant la période de Sanrizuka :

II. Ogawa à propos de son travail et son combat avec les paysans de Narita :

La veille du premier jour de tournage à Sanrizuka, près de Narita, les membres de l’équipe se sont mis d’accord sur deux principes.

Avant tout placer clairement la caméra du côté des paysans engagés dans la lutte. Si le pouvoir opprime les paysans et si les policiers frappent les paysans, alors notre caméra aussi sera en première ligne pour recevoir les coups afin que le « message » du pouvoir soit directement transmis aux spectateurs à travers l’écran.

Deuxièmement, sans nous préoccuper des difficultés de réalisation du film, nous ne devions jamais chercher à tenir cachée la caméra ou user du télé-objectif. Au lieu de filmer des personnes qui ignoraient être filmées notre caméra devrait toujours se trouver où elle devait être, c’est-à-dire au centre de la lutte des paysans. Ces deux principes ne semblent pas tenir compte des difficultés et dans la réalité il fut très difficile de les respecter pleinement.

Effectivement c’étaient nos points de départ et les paysans ont commencé à ouvrir un « dialogue » avec nous précisément à partir de là, s’exposant spontanément à la caméra, ce qui a permis de participer à leur résistance comme messagers de leur lutte.

Notre rapport de fraternité avec les paysans, tel qu’il résulte du film se développa durant le tournage. Pendant une heure et quarante minutes, L’Été à Sanrizuka montre tout cela.

Qu’est-ce qui m’a fait choisir Sanrizuka ?

(…) On peut imaginer facilement que quand je suis arrivé sur place je ne savais pas dans quelle affaire je m’embarquais ; au début, qui aurait jamais pensé que nous resterions là aussi longtemps ? Je dois dire que quelque chose me fascinait : l’odeur de la terre, et cela je le dis très sincèrement. Avant tout j’aime voir comment quelque chose se produit dans ces vies enfoncées dans la boue. Même quand j’étais en ville, avant de commencer L’Été à Sanrizuka, j’avais déjà souvent pensé à cela…

Tout cela aurait très bien pu ne pas arriver à Sanrizuka. On trouvera étrange sans doute cette manière de voir les choses. Mais il est clair que ce que je voulais, c’étaient des situations dans lesquelles la vie se trouve exposée, mise à nue. Il se trouvait qu’à cette époque on parlait de Sanrizuka, théâtre d’une lutte à laquelle participaient des familles entières et qui faisait que toute la vie privée était bouleversée. Il y avait une autre raison encore, quoique plutôt à un niveau d’intuition : c’était le fait que je ressentais les problèmes paysans comme chargés d’une signification dense. D’autant plus que la majeure partie des intellectuels japonais s’en sont désintéressés complètement. Je le répète, ce n’est pas rationnellement mais intuitivement que j’avais senti tout cela. D’autant plus que moi aussi je viens de la campagne.

Imaginons un instant qu’il eût fallu transporter l’aérodrome de Sanrizuka au beau milieu de Tokyo, dans un quartier populaire par exemple, eh bien, je suis persuadé qu’ils n’auraient pas fait toutes ces choses ignobles. Non, toutes ces atrocités n’auraient pas eu lieu. Le fait est que le gouvernement, sans consulter un seul instant les paysans a pris cette décision comme cela. Maintenant que le Japon est un pays en plein développement industriel, quel poids ces pauvres gens peuvent-ils avoir dans la balance ? Il faut industrialiser, produire encore et toujours. Et les produits agricoles alors ? Eh bien, on pourra toujours les acheter à bon compte dans les pays misérables du Sud-Est asiatique, ou encore aux U.S.A. qui en possèdent plus qu’ils n’en ont besoin. C’est ainsi que fonctionne la ligne de discriminations des classes du gouvernement japonais. “Après moi, le déluge.” Et ce sont des choses qu’on peut, qu’on doit sentir. Je peux bien dire que j’ai été saisi d’une espèce de colère.

Il faut ajouter à ceci l’énorme intérêt que j’éprouve pour ce genre de situation dans lequel se trouve mise en jeu l’existence quotidienne. Jusqu’à ce moment j’avais fait des films qui étaient tous très éloignés d’une problématique humaine, des films de publicité en somme. Il fallait donc que se produise en moi une réaction à cette tendance. Je ne peux pourtant pas dire que je suis arrivé à Sanrizuka avec un projet bien structuré pour le développer de manière méthodique. Mais ce qui ne cessait de m’obséder le cœur et l’esprit, c’est l’habitude que nous avons aujourd’hui de vivre commodément installés sur notre tas de préjugés accumulés, sur notre racisme de classe : qui au nom du Pays, qui de la Culture japonaise, qui encore du Progrès du Japon. Il ne faut pas en effet perdre de vue qu’il y a peu de temps — à l’époque du Meiji pour préciser — la population était pour 80% paysanne et que le pays n’as pas eu de scrupule à traiter ces gens à coups de pieds dans le cul. C’est sur cette “indélicatesse” que nous nous sommes établis avec tout notre arsenal péremptoires d’autos, toasters, mixers, roasters, T.V. couleur, circuits intégrés et tout ce qui s’en suit (…).

Dans la langue japonaise moderne la vie d’un paysan, son activité, sont définies toujours par la formule “industrie agricole” ; mais ce sont deux mots qui ne me plaisent absolument pas. Avant tout parce que le mot “agricole” doit être considéré dans une acception humaine infiniment plus ample, plus totale. Quant à l’autre mot, industrie, il vaut mieux ne pas en parler. Autrefois ces mots n’existaient pas. C’est après la période Meiji qu’on les a inventés. Ce que je vois, moi, ici à Sanrizuka, ce ne sont pas des industries agricoles, mais des paysans. C’est la création de l’aéroport international qui en la circonstance a réuni par la force les deux concepts « champs, terrain » et « industrie ». Et en la circonstance c’est contre cette spoliation rationalisée dans le plus pur style moderne que le peuple de cette terre s’est soulevé pour dire « non ». C’est un « non » qui, je crois, vivait en moi bien avant que j’aie pu le crier, ici, à Sanrizuka (…).

collectif japonais Ogawa Productions

Pourquoi nous avons continué à filmer alors qu’on peut dire que la lutte contre la construction de cet aéroport est terminée ?

Parce que je ne pense pas qu’elle soit terminée. Non, la lutte n’est pas arrivée à son terme. Certes les pistes sont achevées et aussi les installations au sol : en ce sens on peut dire que l’aéroport a été, malgré tout, construit. Mais moi, nous, plus exactement, ce que nous avons fait ou pour être plus exact, la tâche que nous nous étions proposée, en somme en quoi consistait-elle ? C’est en fait sous cette forme qu’il est plus important de poser la question. Si on dit que l’aéroport est terminé et que donc la lutte est finie, perdue, alors que va être notre travail ? Le Front de Libération Populaire du Vietnam, alors, n’avait aucune raison plausible de lutter, si on juge à ce niveau. Et pourtant il l’a fait, il le fait, et pas qu’un peu. L’aéroport est fini, bien. Mais les gens, les paysans qui disent non à cet aéroport continuent encore et toujours à faire valoir leurs refus. Donc cet aéroport n’est pas fini. Et nous, tant que nous serons en vie, nous continuerons à témoigner, à développer pour ceux qui continuent à vivre, la signification et la profonde imploration sociales, politiques, historiques de cette « insubordination ». Donc nous continuerons toujours et partout à affirmer, que non, l’aéroport n’est pas terminé, ce qui constitue en définitive la signification que nous avons assignée à notre vie. Il faut noter cette phrase célèbre de Franz Fanon : « Pour facile que soit la construction d’un pont, si elle engendre des problèmes, même pour une seule personne, il faut arrêter la construction du pont. » Je pense que ce que veut démontrer Fanon est clair. Quand à cause de la construction de l’aéroport une famille, même une seule, se trouve dispersée, quand quelqu’un commence à se suicider, eh bien, il faut démolir l’aéroport, c’est simple. Quand on commence à parler de suicide, je crois que le pouvoir perd ses « bonnes raisons », pour autant qu’il en ait jamais eues, de construire un aéroport. Et puis combien de gens sont déjà morts ici. Morts de ressentiment, étouffés par la rage, la colère, de voir construire malgré eux, ici, un aéroport… Alors en méditant les paroles de Fanon, si quelqu’un se demandait encore pourquoi les paysans sont en train de faire une opposition systématique, ce serait à pleurer.

Et c’est en vertu de cela, que rester ici et continuer à tourner mes films, nos films, conserve aussi un sens. Il est clair pourtant que je n’ai pas l’intention de rester ici toute ma vie. J’ai aussi le désir d’aller voir d’autres choses, et si je le faisais, cela ne changerait pas ma manière de voir. Parce que, partout où j’irai je porterai toujours avec moi, comme le don le plus précieux qui puisse exister, tout ce qu’il m’a été donne d’apprendre et de voir ici. Car nous avons, de toute manière, cette volonté d’insubordination que les paysans, ces paysans que maintenant nous connaissons bien, nous ont montré avec leur cœur. Parce que, on peut me dire ce qu’on voudra, mais, moi je trouve que s’enchaîner à des pieux pour ne pas risquer de céder devant le pouvoir eh bien, pour cela il faut avoir une bonne réserve de qualité humaine. Et cette immense gentillesse, cette humanité dont les gens de Sanrizuka nous ont donné la démonstration, qui pourra la comprendre mieux que les Coréens du Japon, ou les misérables habitants qui subissent comme parias (au sens indien du terme) la discrimination des taudis, ou de plus misérables encore qui en ont vu de toutes les couleurs, de manière telle que cela dépasse l’imagination ?

Pour ces gens-la l’épopée de Sanrizuka ne restera pas lettre morte, et c’est pour eux que nous organisons de nombreux cycles de projection dans tout le Japon.

La lutte des paysans de Sanrizuka contre la construction de l’aéroport de Tokyo-Narita

Sur la mise en scène dans le documentaire

Pour ce qui me concerne, c’est quelque chose qui n’existe pas. L’équipe arrive sur place avec les opérateurs, et par ailleurs il y a pour le moins ma présence, puisque je vis ici la plupart du temps. Beaucoup plus que la mise en scène ce qui me préoccupe est par exemple d’introduire les « éléments » explosifs dans la discussion, dans les débats. Dans le travail de groupe, ce qui est passionnant, c’est que chaque élément du groupe arrive à posséder pleinement sa personnalité modelée par tout un passé d’expériences. Tourner un film c’est assembler une foule de personnalités, comme on assemble les tuiles d’un toit, pour ainsi dire. Parce que toutes ces personnalités, même si elles tentent que d’une manière très imparfaite et cela fait qu’il y a des heurts, des ombres, des fentes, parfois des crevasses. Chacun peut saisir une chose de ce genre dans son voisinage pendant qu’il travaille. Chacun dans l’emploi qui lui est assigné dans le groupe prend la parole, s’exprime en somme. L’opérateur s’exprime par le moyen de son appareil. L’assistant s’exprime à travers son travail d’assistant. Et chacun visualise ainsi la partie dont il a accepté la responsabilité. C’est comme un dessin au pastel. S’il ne s’agissait pas de fixer des images sur la pellicule les problèmes de la personnalité des membres du groupe n’auraient pas d’importance. Mais il s’agit dans ce genre de travail d’accumuler, d’amasser les personnalités en en faisant ressortir les diversités, ce qui constitue en soi un moyen d’expression très efficace. Je pense que ceci vaut pour tous. Moi d’abord, de par ma position de metteur en scène, je dois assumer le rôle de l’explosif et je ne sais pas d’autre part si je réussis toujours à obtenir ce résultat.

(paru dans Jeune Cinéma n°66, novembre 1972.)

La lutte des paysans de Sanrizuka contre la construction de l’aéroport de Tokyo-Narita

II. L’expérience Ogawa Activité cinématographique et politique d’un cinéaste engagé

Shinsuke Ogawa et ses jeunes camarades se sont groupés autour d’une production de films dans le but de s’engager dans la lutte des classes. Depuis 1968, dès leurs débuts, ils sont allés à Sanrizuka afin de s’unir aux paysans qui étaient alors en lutte contre le Pouvoir.

(Paru dans les Cahiers du cinéma n° 258 – 259, juillet-août 1975.)

Pourquoi la lutte des paysans ?

Sanrizuka c’est une zone agricole située dans la banlieue est de Tokyo. Les paysans y cultivent un sol volcanique depuis des centaines d’années et ils l’ont rendu fertile. Ils produisent des légumes pour Tokyo. En 1966, l’État japonais décide d’y construire l’aéroport international de Narita. Le Pouvoir programme l’utilisation de cet aéroport international par la U.S. Air Force, ainsi que l’industrialisation du pays. Pour les paysans, cela signifie principalement et concrètement être réduits à la condition de journaliers. Les paysans se sont immédiatement unis dans une « Union des ligues d’opposition de Sanrizuka et de Shibayama contre l’expropriation ».

En s’engageant aux côtés de cette lutte des paysans, Ogawa Productions a produit six films jusqu’à aujourd’hui. Pendant tout le temps de leur travail (cinématographique et politique) à Sanrizuka, Shinsuke Ogawa et ses camarades ont étudié deux choses :

La lutte des paysans de Sanrizuka contre la construction de l’aéroport de Tokyo-Narita

1.

Ils ont étudié les méthodes d’organisation des paysans qui luttent depuis neuf ans pour empêcher la destruction de leurs villages. Les paysans retrouvent le système de relations sociales tel qu’il existait à la époque féodale. Ils luttent en déterminant les positions à prendre dans chaque ligue d’opposition, dans chaque village. Toutes les ligues s’unissent dans l’Union des ligues d’opposition de Sanrizuka et Shibayama, mais l’Union ne peut diriger aucune ligne particulière de village. Car chaque village a ses propres relations sociales, découlant des travaux agricoles et autres. A Sanrizuka, les paysans mènent une lutte continue tout en modifiant les relations sociales déjà établies dans chaque village pour se farder de la répression et être en mesure de répondre aux questions concrètes posées par le Pouvoir. Ils on utilisé leur organisation de travail agricole « Yüi » pour cultiver le terrain commun, dans le but de se procurer les fonds nécessaires à la lutte. Ils on utilisé leurs réunions religieuses « kō » : pour se lier d’amitié les uns avec les autres. Ils on changé la fonction du système dit “du groupe des cinq paysans”, que l’ordre féodal avait institué pour attribuer à cinq voisins la responsabilité d’un crime ou du non-paiement d’une dette incombant à l’un d’entre eux. À Sanrizuka, ce groupe est devenu l’unité d’armée paysanne.

Ogawa et ses camarades ont montré ces méthodes d’organisation et l’énergie créatrice des paysans dans leur dernier film tourné à Sanrizuka : Le village de Heta.

2.

Ils se sont trouvés devant un fait contradictoire à Sanrizuka. Car ce sont aussi des paysans qui travaillent à la construction de l’aéroport. Ils viennent de leurs pays dans le Nord, d’octobre à avril (période de neige), pour travailler comme saisonniers. Ainsi, les paysans pauvres, déclassés, devenus des journaliers, sont chargés de détruire les maisons et les terrains des paysans de Sanrizuka. Le “miracle japonais” a été fondé sur cette colonisation intérieure des paysans pauvres. Il ya cinq fois moins de paysans qu’il y a vingt ans. Ils sont devenus ouvriers temporaires, journaliers ou parias.

Les camarades de Ogawa Productions se rendent donc dans le quartier des journaliers pour faire un film leur rappelant les méthodes d’organisation qu’ils on observées chez les paysans de Sanrizuka. Ils sont déjà allés au début de l’année 1974 à Yokohama, le plus grand port du Japon où se trouve l’un des trois grands quartiers où vivent les journaliers : Kotobuki.

Ils vont habiter à Yamagata, situé dans le Nord, où la production est principalement agricole, afin de vivre parmi les paysans pauvres de ce pays dont sont souvent originaires les journaliers de Kotobuki.

En même temps, ils veulent prouver qu’il est possible de réaliser un film documentaire de nature politique avec un petit budget. Ils témoignent de la possibilité de faire un film synchrone avec une caméra « Canon » et une mini-cassette « Sony ».