De passage à Cuba pour soutenir la naissante révolution cubaine (1960) il mit au point une méthode pédagogique destiné à former des opérateurs de guérilla.

Cuba montrait l’exemple ; au-delà se profilait le continent latino-américain. Après quelques semaines j’étais conforté dans l’idée que, dans certaines conditions, la révolution devait obligatoirement passer par la phase de la lutte armée. Et où trouver de meilleures conditions que dans ces pays de l’Amérique latine, au Venezuela, au Nicaragua, au Guatemala, en Colombie, en Argentine, au Brésil, en Bolivie, où une oligarchie, soutenue par les grands trusts nord-américains, maintenait les hommes dans des conditions de misère et de soumission insupportables. Si Cuba avait réussi, ces pays pouvaient à leur tour s’engager dans la voie de la résistance et renverser l’ordre de l’histoire. Je n’en doutais pas et, dans ce développement, j’étais persuadé que le cinéma avait un rôle essentiel à jouer.

Mon expérience cubaine prit une nouvelle dimension dans la mesure où Fidel, le Che et les principaux responsables cubains étaient décidés à soutenir les luttes de libération sur le continent. Eux aussi se rendaient compte que le cinéma était une arme et qu’il fallait l’utiliser. Mais il n’y avait rien ou presque rien. Le cinéma de guérilla était inexistant et nous devions le créer, le développer, et, surtout, former des hommes.

A partir de cette idée se créa, non pas une organisation, mais une sorte de mouvement semi-clandestin dont je pris la direction, avec une structure assez souple à l’intérieur de laquelle les initiatives individuelles pouvaient s’exprimer largement. C’était tout à fait conforme à l’idée que je me faisais du cinéma révolutionnaire. Au départ nos moyens étaient limités : une villa, quelques collaborateurs et un peu d’argent. Nous n‘avions aucune existence légale à La Havane, si quelqu’un demandait ce que je faisais, on lui répondait de la manière la plus vague : « Oh Ivens, il aide pour le cinéma. »

Officiellement j’étais consultant à l’I.C.A.I.C.

C’est un moment de ma vie que j’avais un peu oublié parce que je devais l’oublier. Le prétexte d’aider les jeunes cinéastes d’Amérique latine était une couverture fragile et la moindre indiscrétion aurait pu me causer bien des ennuis. Mon travail était beaucoup moins innocent : il s’agissait en fait de fournir aux guérillas la possibilité d’utiliser le film sous toutes ses formes et à tous les niveaux, depuis la prise de vues jusqu’à la diffusion, en passant par le développement, le montage et la formation des spécialistes.

Cuba était à l’époque un véritable centre révolutionnaire. Les principaux chefs des foyers de résistance y venaient pour rencontrer Fidel ou le Che, et j’avais avec ces hommes des contacts qui me permettaient de faire le point sur la situation du cinéma militant dans leur pays. Il ne s’agissait jamais de rassemblements ou de séminaires, mais de rencontres très discrètes avec un camarade qui venait passer quelques heures avec moi. En général j’étais averti un ou deux jours avant. On me disait : « Joris, la semaine prochaine un représentant du Guatemala sera à La Havane et il veut te rencontrer. » Le moment venu, j’avais une conversation très large avec ces hommes. Je commençais par leur demander si dans leur maquis ils utilisaient déjà le film. Certains me disaient que ça ne les intéressait pas, d’autres oui, et ils me racontaient ce qu’ils avaient fait : « On a un jeune qui a déjà réalisé quelques petits trucs, mais c‘est difficile. » Je leur demandais alors ce qui leur manquait, et l’homme me répondait : « On a besoin de ça et de ça. » Je prenais note et disais : « D’accord, on va faire le nécessaire, tu auras ton matériel et d’ici à un au, si ça marche, tu pourras envoyer un ou deux jeunes à l’I.C.A.I.C. pour un stage. »

C’était ainsi que cela fonctionnait. J’achetais le matériel sur le marché de l’occasion à Mexico, je recevais de jeunes réalisateurs du Honduras ou de l’Équateur et je visionnais leurs films. C’était souvent très primitif, du huit millimètres sans son, mais tout avait son importance. J’étais en relation avec des groupes universitaires à Caracas ou à Santiago du Chili et, peu à peu, se mettait en place un réseau de solidarité et d’échanges dont le but était de faire du cinéma un moyen de communication entre les différentes guérillas.

Malheureusement cette politique des focus et de la lutte armée se dilua assez vite en fumée sous la pression de l’Union soviétique. Moscou avait décidé de porter ses efforts dans le sens de la légalisation des luttes et de la reconnaissance des partis communistes. Il condamna l’aventurisme et s’opposa à l’idée que Cuba devienne un Etat qui soutienne la subversion dans les autres pays. Pour convaincre, les Soviétiques employèrent les grands mots, ils parlèrent de coexistence pacifique, de pouvoir démocratique, de forces populaires et de parti de masse pour, finalement, accuser les guérilleros d’être des irresponsables, des aventuriers et, même parfois, des agents provocateurs manipulés par les États-Unis. Fidel Castro, économiquement dépendant de Moscou, devait finir par céder aux exigences de l’Union soviétique. C’était la fin d’un mouvement et ce fut la fin de mon expérience. J’étais déçu, amer, et pas du tout d’accord. Je pensais que si les dirigeants voulaient faire de la grande politique, ce n’était pas une raison suffisante pour abandonner la lutte armée et pour imposer arbitrairement leur point de vue. Mais l’Union soviétique était terrible, de plus en plus, et c’était là le signe supplémentaire de la dégradation de la ligne révolutionnaire imposée par le Kremlin.

Je n’étais qu’un tout petit maillon de la chaîne. Impuissant. Par ailleurs, je n’avais jamais envisagé de m’installer à Cuba pour devenir le gourou des jeunes cinéastes d’Amérique latine. En guise de consolation je me suis dit que j’avais essayé de mettre en pratique une des idées qui me tenaient le plus à cœur : le cinéma militant, le cinéma arme, directement engagé dans la guerre révolutionnaire. Je me suis dit aussi que j’avais semé quelques graines en étant convaincu que le terrain était propice à les recevoir. Ces graines sont restées. Certaines se sont perdues, d’autres vivent encore et je suis persuadé que quelques-unes finiront par germer et par s’épanouir. Apparemment assagie, réprimée, musclée, faussement démocratisée, l’Amérique latine n’a rien résolu de ses contradictions. C’est un volcan qui sommeille.

Je devais retourner à Cuba pour y vivre une des expériences les plus étonnantes de ma carrière. Pour des raisons de sécurité, de ceci non plus je n’avais jamais parlé jusqu’à aujourd’hui. Maintenant je peux le faire. A l’époque je travaillais à l’I.C.A.l.C. — conseiller au film documentaire — et je voyais pas mal de monde. Un jour, un peu par hasard, j’eus une conversation avec Osmani Cienfuegos, le frère de Camilo. Osmani avait des responsabilités dans l’armée cubaine, et il me fit remarquer que j’étais un des rares cinéastes à avoir une expérience de la guerre autre que celle d’un simple cameraman d’actualités. Par enchaînement, il m’expliqua qu’à Cuba, qui pourtant se trouvait en permanence sous la menace d’une attaque ou d’une invasion, il n’y avait pas un homme capable de filmer les coups de main des contre-révolutionnaires. C’était à ses yeux regrettable et, pour conclure, il avait ajouté : « Nous avons une armée, mais nous n’avons pas d’opérateurs. Fidel souhaite combler cette lacune, et je me dis qu’avec ton expérience tu es l’homme idéal pour ce travail de formation. Est-ce que tu accepterais de t’en charger ? »

Je lui avais répondu oui sans hésiter. Peu de temps après j’en avais reparlé avec Fidel Castro. Je lui avais demandé ce qu’il souhaitait plus précisément, et il m’avait répondu : « Des opérateurs combatifs qui n’auront rien d’autre à filmer que des actions de combat en cas d’attaque ou de bombardement. Surtout, il faut bien se mettre dans la tête que ça n’a rien à voir avec du cinéma, sinon je les envoie à l’I.C.A.I.C. Non, je veux des hommes pratiques, rapides. Des militaires et pas des artistes.

— Oui, je vois, mais il faut me donner le temps.

— Combien ?

— Six mois. »

Je me souviens encore de son rire. « Six mois ! Certainement pas, je te laisse un mois.

— Mais ce n’est pas possible !

— Mais si, tu vas voir, ce sont des gars formidables. »

Quelques semaines plus tard je me retrouvais à une soixantaine de kilomètres de La Havane dans une ancienne hacienda qui avait appartenu à la famille de Batista. J’avais avec moi deux jeunes techniciens de l’I.C.A.I.C., un ami, un écrivain haïtien, pour me seconder, et une quarantaine de volontaires avec leurs officiers instructeurs venus de différentes unités de l’armée cubaine.

C’était l’école des opérateurs de guerre, avec une discipline et un emploi du temps tout militaire, un dortoir, un réfectoire, une cour pour l’exercice et deux salles de conférence. J’en étais le directeur pour le temps de son existence : Castro m’avait finalement accordé deux mois.

Ce fut l’école la plus pauvre du monde. Nous disposions en tout et pour tout d’une seule caméra, une antique Paillard suisse 16 mm. C’était une folie. Les premiers jours j’ai pensé qu’il serait impossible de former quarante opérateurs avec une seule caméra et en si peu de temps. Apparemment j’étais le seul à en douter, les Cubains pas du tout.

Je commençai par procéder à une première sélection. En deux semaines j’avais divisé mon effectif en deux groupes. D’un côté les plus doués, une quinzaine, dont je ferais des opérateurs à part entière, de l’autre, le gros de la troupe qui recevrait une formation technique pour le développement, le montage et la projection des films. Ces hommes formaient un mélange très disparate. Presque tous étaient d’origine paysanne et ouvrière, mais ils avaient des formations aussi dissemblables que possible. Il y avait des électriciens, des menuisiers, des coupeurs de canne, deux ou trois possédaient quelques rudiments de photographie, tandis que la plupart n’avaient que leur bonne volonté et que certains savaient à peine lire et écrire. Mais tous débordaient d’enthousiasme. Tous étaient jeunes et avides d’apprendre.

Heureusement que, dans le lot, il y avait des menuisiers. Grâce à eux nous eûmes nos caméras. Je me suis souvenu avoir vu en Espagne des jeunes recrues qui apprenaient le maniement d’arme avec des fusils en bois. J’eus l’idée d’appliquer le même principe pour pallier l’absence de caméras. Je fis fabriquer un prototype de ce qui devait être une Bell and Howel à main. Ce fut assez facile, le contour, le volume lui donnèrent l’apparence d’une vraie caméra, et dans la semaine nous eûmes vingt-quatre modèles identiques à notre disposition. C’était la caméra de Cuba, en bois plein, avec un morceau de plomb pour le lest et un simple trou en guise de viseur.

Je dis à chacun de mes élèves : « Maintenant tu as deux armes. » Parce que, évidemment, ces soldats, fantassins, artilleurs ou marins, étaient venus avec leur équipement militaire et leur pistolet-mitrailleur, et, chaque matin, ils manœuvraient devant ma chambre. Je leur dis : « Cette caméra est aussi précieuse que ton fusil et tu ne dois jamais la laisser. Quand tu dors, quand tu fais l’exercice, elle est toujours à côté de toi. C’est ta deuxième arme. »

Tous les deux ou trois jours j’emmenais ces hommes avec moi pour leur apprendre la pratique. Par groupes de dix, la caméra à la main et la mitraillette en bandoulière, nous partions dans la nature. A leur insu j’avais organisé un incident sur notre route, un simulacre d’embuscade, une attaque de véhicule ou un accrochage et, à un moment donné, nous finissions par tomber sur cet événement inattendu. Je leur criais alors : « Allez‑y, filmez ! » Ils s’égayaient dans la campagne et filmaient avec leur caméra en bois, l’œil collé au trou du viseur, chacun enregistrant des images fictives. Après cinq ou six minutes j’arrêtais l’opération, je regroupais les hommes autour de moi, on s’asseyait en rond et je les interrogeais, demandant à chacun : « Alors, qu’est-ce que tu as fait ? »

Ce fut bien là le plus extraordinaire de cette aventure. Ils avaient tous leur séquence dans la tête et aucun n’avait filmé de manière identique. L’un me disait : « Moi j’ai pensé que dans un incident comme celui — ci, le plus important était d’identifier les agresseurs, je me suis rapproché le plus possible et j’ai fait des gros plans. » Un autre affirmait le contraire : « Pour moi, le plus important c’était la situation, j’ai filmé de loin deux longs plans avec la continuité. » Un troisième avait fait un compromis, d’abord de loin, et puis de plus en plus près. Le plus étonnant était que chacun se souvenait de ce qu’il avait filmé et comment. Certains allaient plus loin encore, ils me donnaient la distance, le temps et la focale de l’objectif. Ils étaient sérieux et ils ne doutaient pas que ce qu’ils avaient vu avait été filmé et les images enregistrées sur la pellicule. Je crois que l’on n’a jamais tenté une telle expérience dans aucune école du monde, une caméra en bois, l’imagination et la mémoire.

Au bout de deux semaines trois autres caméras étaient venues soulager notre vieille Paillard. Chacun à son tour, les hommes se familiarisaient avec leur maniement. Ils les chargeaient, les déchargeaient, changeaient d’objectifs, apprenaient la mise au point, le réglage du diaphragme et, pour finir, tournaient dix mètres de film que nous développions dans un laboratoire improvisé.

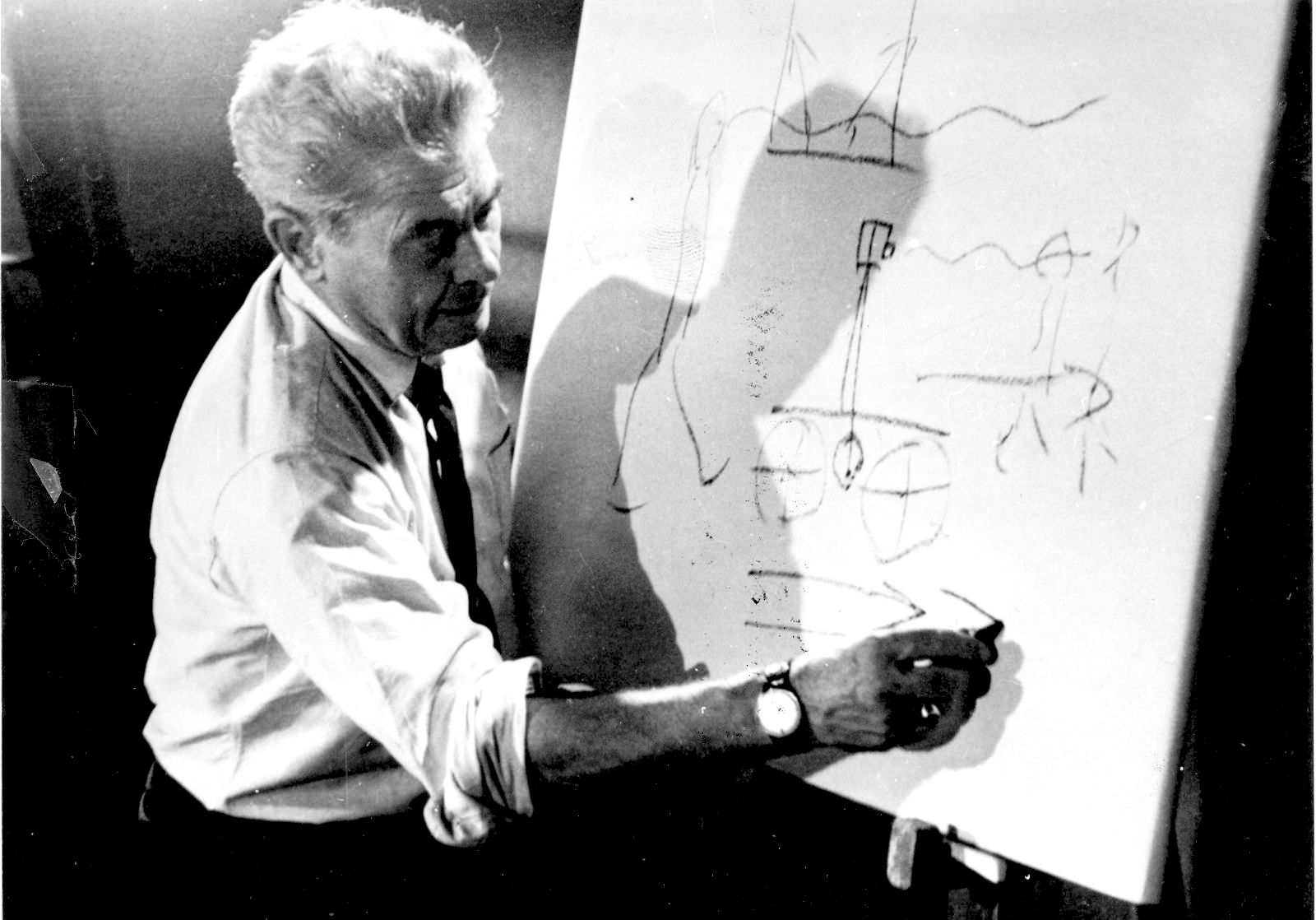

De temps à autre je reconstituais au tableau noir une des batailles que j’avais vécues avec John Ferno. Celle de Taïerchwang en Chine ou bien celle de Jarama près de Madrid. Je leur décrivais ce que nous avions vu et pas vu, filmé et pas filmé, et je leur apprenais les règles qui me paraissaient fondamentales : ne jamais emporter toute la pellicule avec soi, avoir des planques et des repères, comment se partager le matériel et les tâches quand on est deux, comment se placer par rapport aux lignes de combat, comment ne jamais oublier de décoller son œil du viseur pour garder autour de soi et garder une vision d’ensemble, comment estimer les risques, s’avancer au plus près, rester avec un groupe, ou bien au contraire prendre ses distances, comment garder le contact avec le commandement, etc.

Un jour ils vinrent me chercher en me disant : « lvens, viens avec nous, on veut te montrer quelque chose. » Derrière les dortoirs, dans un angle de la cour, à même le sol, ils avaient reconstitué le panorama d’une des batailles que je leur avais commentées au tableau noir. Il s’agissait de la bataille de Jarama. Quinze mètres carrés avec le relief, la rivière, les routes, les maisons, les arbres. Accroupis autour de cette reconstitution l’un d’eux m’expliqua comment ils voyaient les choses. a Tu vois, me dit-il, nous avons reconstitué ton parcours, et on s’est dit qu’avec ton opérateur tu avais fait le maximum, mais, ici, si nous avons une bataille comme celle-là, on sera peut-être trois ou quatre avec une caméra. On a réfléchi à la question, à quatre, on peut faire mieux que toi, je vais t’expliquer comment… »

Ce jour — là je me suis rendu compte que la partie était gagnée. lls avaient pris l’initiative et Castro ne s’était pas trompé : un mois et demi avait suffi pour faire de ces soldats des opérateurs de prises de vues. Certes, leurs connaissances étaient limitées, mais très précises et, je crois, parfaitement adaptées à leur fonction. Au cours du stage j’avais volontairement écarté le superflu : pas d’appareils photos, pas de théorie sur l’art du cinéma, et j‘avais fait disparaître les livres sur Eisenstein ou Poudovkine qui, dès le début du stage, étaient apparus sur le coin des tables. Pour ces hommes, rien ne comptait que cette bon dieu de caméra avec ses trois objectifs, aussi simple d’emploi qu’un Kodak bon marché, et l’action qui se déroulait devant eux. Cela étant acquis, ce fut la fin de mon école. Pendant ces quelques semaines nous avions mené une vie de spartiate : levés tôt, beaucoup d’exercice physique, la vie en commun avec les repas pris au réfectoire, une nourriture très simple à base de haricots rouges, de riz et de maïs. Pour un homme de soixante-deux ans, c’était un excellent régime et une bonne expérience.

Quelques années plus tard, le hasard me fit rencontrer un de ces anciens élèves de Cuba. C’était à Hanoï. Cet homme me raconta une de ses aventures avec la caméra. Il me dit : « Joris, une fois j’ai mis en pratique ce que tu m’avais enseigné sur les deux armes. Au cours d’une opération de nettoyage mon commandant de groupe a été tué devant moi. J’ai mis la caméra de côté et je suis monté à l’assaut avec les autres. Ce n’est que lorsque j’ai été certain que nous avions gagné la partie que j’ai repris la caméra pour filmer. Je me suis souvenu de ta leçon. »

Ce sont là les choses de ma vie qui me font dire qu’il n‘y a que le documentaire qui permet de nouer des relations comme celle-ci. Avec le film de fiction on a d’autres satisfactions, mais jamais ces points de repères qui disparaissent et puis reviennent en suivant les sentiers de l’histoire. Lorsqu’il m’arrive de croiser un homme qui me ramène à un moment où sa vie et la mienne se sont touchées, j’en suis tout simplement heureux.

C’est une récompense qui vient à son heure et c’est bien autre chose qu’un prix à Cannes ou qu’une remise officielle de médaille. C’est le mouvement de ma vie. A un moment donné j’ai laissé quelque part un peu de mon expérience, je l’oublie, et, des années plus tard, cela revient sur moi comme un cadeau. C’est un peu ça l’histoire de mon école d’opérateurs à Cuba. C’est tout simple, et en même temps cela m’étonne encore, car je crois qu’aucune école au monde ne fut jamais aussi pauvre, ni aussi courte que celle-là.

Formation d’opérateurs de guérilla à Cuba.pdf