Comment filmer la guerre ? Cette question guide le cinéaste Florent Marcie depuis près de vingt ans. En immersion au plus près des combattants, sa quête l’a mené en Tchétchénie, en Afghanistan, en Lybie… Fruits d’une démarche « hors-système », ses films sont hors-normes. Ils cristallisent un enjeu politique majeur, celui de faire exister des regards indépendants sur la guerre.

Comment définiriez-vous votre approche du métier ? Vous sentez-vous comme un reporter de guerre, un journaliste ou un documentariste « embarqué » à votre manière ?

Je suis souvent à la frontière avec le travail d’un reporter, mais j’essaie de m’en détacher autant que possible. Je ne me considère pas du tout comme un journaliste. Je ne dénigre pas ce métier, loin de là, mais les règles du journalisme ne me correspondent pas. Dans l’approche et la méthode, elles me semblent assez poussiéreuses. Beaucoup de médias font un peu toujours les mêmes choses, de manière très formatée. J’ai besoin d’explorer d’autres formes, de nouveaux outils et le documentaire me le permet. Lorsqu’on travaille dans des situations de guerre ou de révolution, il y a beaucoup de choses à essayer et à renouveler. Certains films arrivent à exister en dehors de toute économie, de tout cadre, et cela me parle. Je suis un explorateur.

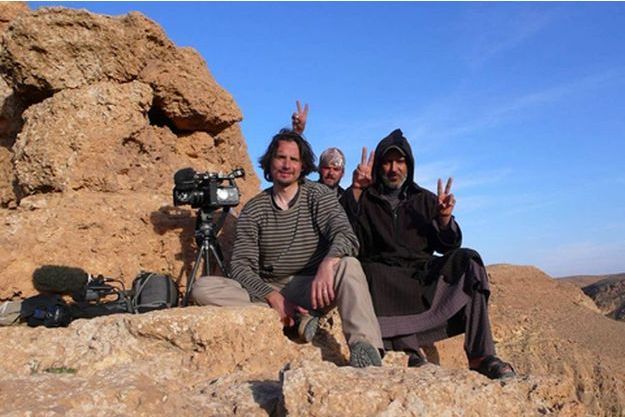

Florent Marcie

Dans quelles conditions avez-vous débuté votre travail documentaire ? D’où provient votre approche immersive ?

Lorsque j’étais étudiant, à la fin des années 80, j’ai commencé à partir à l’aventure, poussé par la curiosité. J’avais le privilège de posséder un passeport qui me permettait d’aller à peu près partout… J’ai donc vadrouillé dans pas mal de pays, souvent en autostop, en dormant chez l’habitant. J’ai notamment voyagé en Europe de l’Est quand il y avait encore le bloc soviétique et le mur de Berlin. Evidemment, il y a un aspect initiatique très fort dans le voyage. L’aventure vous modèle et vous transforme.

Au moment de la révolution roumaine en 1989, je suis parti à la rencontre des étudiants de Timisoara qui avaient participé aux premières manifestations contre le dictateur Ceausescu. C’est là que j’ai commencé la photographie. Je n’étais pas parti en tant que photographe, j’étais juste un jeune Français curieux à qui on avait prêté un appareil photo. Lorsque je suis rentré en France, en profitant d’un avion humanitaire, j’étais accompagné d’un étudiant roumain. Ce que je ne savais pas, c’est que cet étudiant – Narcisse – avait dans sa poche des photographies sur la révolution qui feraient bientôt le tour du monde. Une semaine après notre arrivée à Paris, les photos étaient à la une de Paris-Match et s’étiraient en 4 par 3 dans le métro. Comme j’hébergeais cet étudiant, j’ai assisté aux premières loges à la fabrication d’un scoop mondial.

À partir de là, j’ai commencé à me former « sur le tas » à la photographie en enchaînant les reportages (Algérie, Bosnie, etc.). J’ai aussi créé une association franco-roumaine d’étudiants qui a permis des jumelages entre des centres d’études des deux pays. Mais c’est une autre histoire… Lors de mes premières années de formation à la photographie, j’ai eu parfois affaire aux grandes agences photos mais je ne m’imaginais pas photographe. Je n’étais pas non plus particulièrement intéressé par le cinéma. En 1994/95, après un grave accident de moto qui m’avait immobilisé quelques temps à Paris, j’ai réalisé un premier documentaire sur un groupe de marginaux qui habitaient dans un tunnel ferroviaire désaffecté (La Tribu du tunnel). J’avais rencontré ces hommes au cours d’un reportage photographique et j’avais alors pensé qu’il serait plus intéressant de raconter leur vie dans un film plutôt que de publier trois ou quatre clichés. J’ai convaincu une petite société de production de se lancer dans l’aventure, et avec un ami cadreur, j’ai commencé à tourner. Nous filmions avec une grosse caméra Betacam et des K7 recyclées. Au bout de quelques mois, Canal+ est entré dans le projet. Dans le film, je mélangeais les images vidéo et mes propres photographies. Le film a été très bien accueilli, j’avais beaucoup appris, mais je n’étais pas satisfait de la production. Dans la foulée, j’ai donc créé ma propre société et me suis lancé dans la production d’un documentaire sur la mafia sicilienne. L’expérience a été très instructive, le film a été diffusé dans une vingtaine de pays, mais je trouvais que la manière de produire des films avec le CNC et les diffuseurs était trop « lourde », trop longue, avec des dossiers, des réunions, des commissions…

À peu près au même moment, les premières caméras numériques sont apparues. Ces petites caméras légères correspondaient parfaitement à ma façon de travailler. En plus, elles faisaient chuter les coûts de production. L’indépendance était à portée de main. Je me suis engouffré. J’ai donc commencé à filmer moi-même, tout en continuant à photographier et à intégrer des photos dans mes films. J’ai aussi commencé à monter moi-même avec les premières cartes de montage et le logiciel Adobe Première. C’était bien avant Final Cut Pro. Je travaillais sur PC et j’assemblais mes propres ordinateurs. Dès 98, je réalisais un premier film de A à Z, diffusé en festivals (Sous les arbres d’Ajiep).

De la Roumanie à la Lybie, en passant par la Tchétchénie et l’Afghanistan, votre parcours s’ancre dans différentes zones de guerre ou de révolution. Qu’est-ce qui vous exhorte à vous rendre sur ces terrains ? Qu’allez-vous y chercher ?

J’appartiens à une génération qui n’a pas connu la guerre alors que toute la culture occidentale en est imprégnée. Il suffit de lire Homère. Que nous le voulions ou non, notre culture européenne s’est forgée dans la guerre. Les pays qui composent aujourd’hui l’Europe ont tous combattu à un moment ou à un autre contre d’autres pays européens. Dans bien des cultures, le référent ultime de la société, le héros, c’est le guerrier. Mon grand-père, par exemple, qui était officier dans la légion, est mort pendant la Seconde Guerre mondiale en combattant les Allemands. Pourtant, ma génération a été coupée de la guerre. J’ai grandi avec tout un discours culturel construit autour du « plus jamais ça », avec une dimension éthique très forte. Je n’étais pas convaincu par ce discours. Que connaît-on réellement de la guerre, du danger, de la mort ? Il fallait que je me fasse ma propre idée. Que voulait dire la guerre pour moi ? J’étais comme étranger à mes propres origines. Je suis donc parti voir la guerre.

Je me souviens que ce genre de démarche était alors considérée comme suspecte. Autour de moi, y compris chez mes amis, on ne comprenait pas : pourquoi aller risquer sa vie dans un pays en guerre, pourquoi chercher l’aventure ailleurs au lieu de se contenter de ce que l’on a ici ? Cette suspicion était elle-même très étrange : de tout temps, la jeunesse a recherché l’aventure. Lorsqu’on a 20 ans et qu’on voit un galion, ne rêve-t-on pas d’embarquer sur le galion ? Pourquoi a‑t-on oublié ces choses-là ? Que s’est-il passé ? Selon moi, les deux guerres mondiales ont été tellement destructrices, démesurées, inhumaines, elles nous ont tellement traumatisés qu’on a ensuite choisi de rejeter radicalement la guerre, comme si la dénoncer violemment suffisait à la faire disparaître et à nous rendre vertueux. Or, en se coupant radicalement de la guerre, on s’est aussi coupé d’une bonne partie de l’histoire de l’humanité. Et donc de notre compréhension de nous-mêmes. La guerre, c’est bien sûr la tragédie, le combat, la mort, mais c’est aussi beaucoup d’autres choses. Dans ses ouvrages consacrés à la guerre, Ernst Jünger parle de la peur, du fait de côtoyer la mort comme d’une expérience métaphysique. Sans avoir son expérience, je serais plutôt comme lui dans mon approche de la guerre, ce qui n’est pas un discours communément accepté dans la société actuelle.

Ce genre de discours m’a valu certaines critiques. Par exemple, lorsque j’ai réalisé Saïa, en Afghanistan, pendant l’hiver 2000. Saïa est un film sur une ligne de front, la nuit, au milieu des étoiles, des montagnes, de la neige, d’un ciel cristallin. Il n’y a aucune explication. Au moment de sortir en patrouille avec les combattants, je ne savais pas comment filmer la nuit sans éclairer. Venant de la photographie, j’ai alors l’idée de ralentir l’obturateur pour amplifier la lumière. Au lieu de filmer en 25 images par seconde, je filme en 3 images, avec le gain poussé à fond. Tout ce qu’il ne faut pas faire avec une caméra. Dans mon viseur, je vois alors apparaître une image très belle, flottante et granuleuse, presque magique. Je décide donc de tout filmer dans ce mode, car l’image se rapprochait de ma propre perception nocturne. J’en ai fait un objet expérimental de 30 minutes. C’est un film pointilliste « jungerien », d’une beauté plastique et sonore troublante. Lorsque le film est projeté au Cinéma du Réel au début de l’année 2001, une critique du journal Le Monde me dit : « c’est d’une beauté éblouissante mais vous n’avez pas le droit de filmer la guerre de cette manière-là ». En gros, elle me reproche d’être allé en Afghanistan et d’en avoir tiré un film « beau », de nourrir mon inspiration de ce genre de situations. Je lui réponds : « si vous enlevez l’esthétique de la guerre et de la tragédie dans l’histoire de l’art, il ne reste plus grand-chose ». Quelques mois plus tard, le film était projeté au Musée d’art moderne de New York. En définitive, il y a une méconnaissance profonde de ce que nous sommes. L’homme est un chasseur-cueilleur et la guerre fait partie de nous. Il est habité par cela, il est travaillé par cela. Je pense qu’il est dangereux de trop vouloir le nier.

Je ne souhaite pas la guerre, mais puisqu’elle existe et qu’il s’agit d’une réalité extrême, je dois m’y confronter pour en tirer des enseignements. Je ne peux simplement l’ignorer ou la résumer à l’horreur, j’essaie de lui trouver autre chose que son visage simplement hideux. Il est assez facile d’être humaniste, tolérant, vertueux, pacifiste lorsqu’on n’a jamais été confronté à ses démons. Les situations de conflit, de guerre, de lutte sont bien sûr porteuses de tragédies, mais ces tragédies forgent en même temps les cultures, les nations et leurs grands hommes. Si vous enlevez les deux Guerres mondiales au général de Gaulle, que devient-il ?

Toutes proportions gardées, et sans vouloir choquer en disant cela, il y a certainement dans une partie de la jeunesse radicalisée actuelle un désir d’aventure assez proche de celui que j’ai pu ressentir lorsque j’avais moi-même une vingtaine d’années. Beaucoup de ces jeunes fanatisés veulent vivre quelque chose d’exaltant, de moralement répréhensible certes, mais quelque chose de plus fort que les interdits sociaux, la famille et tout le reste. Le bien-être et le divertissement sont très loin de combler toutes nos aspirations. C’est, si je puis dire en prenant des pincettes, la seule leçon « positive » à tirer de Daech : beaucoup d’hommes et de femmes recherchent désespérément quelque chose que la société actuelle n’est pas capable de leur apporter. La « fin de l’Histoire » est d’un ennui mortel.

Ce désir d’appréhender le phénomène guerrier au plus près de l’action s’accompagne-t-il d’une volonté d’enregistrer les traces du conflit ? Votre démarche s’ancre-t-elle aussi dans des enjeux mémoriels ?

Quel est le moteur réel d’une démarche ? Sait-on soi-même pourquoi on fait ce qu’on fait ? Je pourrais bien sûr répondre : « je filme la guerre pour témoigner des horreurs ». En réalité, je crois que le moteur profond est beaucoup plus ambigu que les belles justifications qu’on se donne. Il est très rare de filmer la guerre simplement pour témoigner de ses horreurs. On peut filmer la guerre pour la gloire, pour l’aventure, pour l’argent, par perversité, pour la fuite et pour une multiplicité d’autres raisons plus ou moins avouables. Au risque de décevoir, je ne suis jamais parti pour documenter, ou pour aider l’humanité, mais toujours d’abord pour moi, pour répondre à mon envie d’aventure, à ma soif de découvrir le monde. Je ne pars pas avec l’idée de témoigner, de fabriquer de la mémoire, de faire en sorte que le monde entier sache ce qui se passe. L’idée est bien sûr présente, mais elle n’est pas le moteur principal, le moteur le plus enfoui. Elle n’est pas ce qui motive le passage à l’acte. Comme je pars seul, en auto production, sans connaître les conditions dans lesquelles je vais filmer, ni ce que je vais pouvoir filmer, rapporter et montrer, je ne prétends pas avoir cette légitimité du témoin médiatique. Je pars d’abord retrouver mes congénères, compenser un manque de vécu, vivre l’humanité, me nourrir d’expériences, de l’Homme. C’est un immense privilège.

Ce n’est qu’ensuite que les questions éthiques se posent : a‑t-on le droit de filmer ? A‑t-on le droit de ne rien faire avec ce que l’on a filmé ? Comment montrer ? Peut-on tout montrer à n’importe qui ? Partir, même avec très peu de moyens, contraint à endosser une certaine responsabilité. Si je détiens les traces d’un homme mort, alors que sa famille n’a pas de photos de son corps, mes images deviennent importantes pour eux et ma responsabilité s’impose d’elle-même. Mais, une fois encore, cette volonté de témoigner n’est pas le cœur de ma démarche : je me méfie beaucoup de tous ces discours qui viennent justifier une expérience qui dépasse sa propre personne. Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que la guerre, tout ce qui se passe dans et autour de la guerre, dépasse très largement notre cadre intellectuel de compréhension et notre faculté de perception. La guerre est comme un trou noir. Notre petite personne est écrasée par la démesure de l’événement. On a du mal à penser cet événement, à lui faire face, à le comprendre, à oser même aller sur le terrain de la réflexion. On ne se représente même pas le processus biologique que la guerre produit sur sa propre personne, sur ses propres neurones. Alors on se réfugie derrière une position éthique : « je pars pour témoigner ou dénoncer l’horreur », comme si on pouvait être maître d’une situation de guerre, en faire sa chose. Tout devient simple. Selon moi, tout cela est largement illusoire. En disant cela, je ne veux pas dénigrer le travail accompli par d’autres, qui documentent par exemple sur les crimes de guerre. Je veux insister sur le décalage entre les raisons qu’on se donne et la démesure d’une réalité comme la guerre.

Dans mon cas, je pense plutôt, à l’inverse, que c’est la confrontation avec l‘événement qui m’apprend ce que je dois faire. C’est l’événement qui m’apprend pourquoi je suis venu le filmer. C’est l’événement qui fait émerger de nouveaux enjeux, comme celui de la mémoire. Dans le cas de mon film Itchkéri Kenti, je ne suis pas parti filmer la guerre de Tchétchénie en 1996 avec l’idée de faire un film de mémoire. Je suis juste parti filmer un conflit avec un désir fort et une curiosité. La seule chose dont j’étais sûr en revenant, c’est que je ne souhaitais pas faire de mes images un reportage télévisé. Je savais intuitivement que ce que j’avais filmé était porteur d’autres enjeux. Et je n’ai donc pas monté mes images tout de suite. Puis, le temps passant, je me suis rendu compte que la représentation de la guerre de Tchétchénie évoluait, se transformait, se réinterprétait, que les témoins disparaissaient, que ce qui avait été si réel, partagé par un si grand nombre de personnes, s’estompait, jusqu’à sombrer dans l’oubli. La mémoire s’étiole si on ne l’entretient pas. Puisque je détenais des images, ce processus me concernait. La mémoire du conflit était devenue un enjeu fort, peut-être même le principal enjeu. J’ai attendu près de dix ans pour monter mes images de Tchétchénie : il a fallu la tragédie de Beslan pour que je me décide à ouvrir mes archives. Et le film a alors pris son sens. Plus de vingt ans après, ce film est encore regardé par les Tchétchènes. C’est devenu une sorte de film symbole. Et mon voyage en Tchétchénie a alors trouvé lui-même son véritable sens. J’étais en fait parti pour faire ce film, sans le savoir. Comment aurais-je pu le savoir ?

En filmant la guerre à la hauteur des combattants, et en vous filmant parfois à leurs côtés, que souhaitez-vous capter ? Est-ce une manière d’éprouver vos propres limites ?

Mon approche de l’univers de la guerre est plus liée à l’expérience elle-même, à l’impression, qu’à l’analyse. Je ne cherche pas vraiment à expliquer pourquoi les hommes se battent, mais comment ils vivent dans la guerre. Je m’intéresse à l’humain dans son existence. Je filme des hommes sur leur petite barque dans un océan déchainé. Que perçoivent-ils ? Ont-ils peur ? Comment l’expriment-ils ? Je veux saisir une forme de réalité ambivalente, claire obscure, qui échappe aux catégories d’analyse. Selon moi, la meilleure manière de le faire est de monter sur la barque, ou en tout cas, d’en être le plus près possible, pas seulement pour filmer de manière rapprochée mais pour éprouver moi-même une partie de ce qu’ils ressentent, pour être moi-même vulnérable, pour me rapprocher d’eux dans mon propre ressenti. Bien sûr, je ne suis pas moi-même un combattant qui porte les armes, pas plus que je ne suis un réfugié fuyant les bombes et qui a tout perdu, mais en m’approchant le plus près possible, je ressens davantage les remous. Si je devais faire un film sur la lune, je souhaiterais pouvoir poser les pieds sur la lune.

Filmer la guerre au plus près est aussi sûrement une manière d’éprouver mes propres limites. Face à la peur et au déchaînement de la guerre, nul ne sait comment il va réagir, il est impossible de le savoir à l’avance. Eprouver soi-même ces moments est important pour mieux se connaître. La guerre agit comme un révélateur. Elle révèle des choses enfouies, des choses sur sa propre personne, sur ceux qui t’entourent, sur ce qu’est une société. Elle révèle la friabilité de nos principes éthiques et de nos constructions intellectuelles. La veille tu n’as pas le droit de tuer, le lendemain tu es décoré pour l’avoir fait. La barrière éthique n’est pas si difficile à déplacer. Elle est d’une incroyable légèreté. Autre chose : la catastrophe qu’est la guerre, cet orage de bombes, tout cela renvoie à ce que nos ancêtres ont pu vivre et ressentir face à la nature, face à la tempête, face aux bêtes sauvages, face à l’ennemi à travers l’histoire. La guerre sépare, tue, mutile, mais elle rapproche aussi les hommes ! Cinquante ans plus tard, il n’y a pas plus proche pour un poilu français qu’un poilu allemand. Ils ont vécu les mêmes choses, la même expérience limite. Pendant des bombardements, des réalités profondes resurgissent. Dans la guerre, les hommes se révèlent à eux-mêmes en bien ou en mal, ils découvrent en eux des ressources qu’ils ne connaissaient pas, ils commettent des actes dont ils n’avaient pas la moindre idée. Tel qui n’était rien fait preuve d’un courage admirable. Tel autre tombe en un clin d’œil de son piédestal. Le phénomène de la guerre est universel, peu importe la cause qui est défendue, le pays ou la situation géopolitique. Dans le fond, je me moque de savoir si les raisons de la révolution sont bonnes ou mauvaises, ce qui m’intéresse c’est de voir la manière dont l’énergie se libère, comment une société passe d’un état amorphe à un état incandescent, comment elle est transfigurée. Qui était Danton avant la révolution ? Un avocaillon. Il vivait dans les poubelles de l’histoire avant d’en sortir. Peu à peu, les gens sont exaltés, transfigurés. Les règles sont bouleversées. L’existence devient destin. C’est fascinant.

Saia

En racontant cet insaisissable de la guerre, ce mélange de danger, de rire, de mort et de beauté, Saïa prend aussi le contrepied d’une lecture de la guerre telle qu’elle est généralement montrée dans les médias. En quoi votre approche s’inscrit-elle aussi dans une critique du système médiatique ?

Parce que je filme dans des situations qui sont généralement sous les feux de l’actualité, je côtoie depuis longtemps les médias « mainstream ». Je les vois travailler, je les connais plutôt bien et il m’est même arrivé de collaborer avec eux. Les médias d’actualité travaillent de manière très efficace, avec une obligation quotidienne de résultat. C’est une machine extrêmement puissante qui alimente le flux incessant des informations. Mais cette machine a aussi ses limites. En Bosnie, en Afghanistan ou ailleurs, je me suis rendu compte que la méthode de travail conditionnait le résultat, qu’il n’était pas possible de montrer d’autres formes de réalité si l’on travaillait toujours selon la règle médiatique, avec cette obligation quasi immédiate de rendre compte. Quand on couvre l’actualité, on se trouve vite emporté dans le tourbillon en ayant l’impression que cela donne du sens à ce qu’on fait. Or, c’est une erreur. On s’imagine que le sens est là alors que le sens profond risque au contraire de disparaître. L’événement d’actualité est comme une poignée de sable : plus on le serre dans sa main, plus il file entre les doigts. Le sens n’est pas là où l’on croit. Parfois, il faut être capable de résister au sens apparent, voire de s’y opposer. Dans mon film sur la Tchétchénie, je pense avoir eu raison d’attendre quelques années avant d’en entreprendre le montage. Mes images sont devenues beaucoup plus importantes dix ans après. Si je les avais montées à chaud, en surfant sur l’actualité, j’aurais tué leur sens dans l’œuf. En faisant le choix de me passer le plus possible de la grosse machine qui prétend donner du sens et qui, finalement, parce que tout est encadré, balisé, formaté, vous empêche de réfléchir et d’aller au bout de votre démarche, je pratique sûrement une forme de critique. Une critique radicale, même. L’appel des médias est un chant des sirènes : le chant merveilleux attire irrésistiblement les navigateurs, mais les navires qui s’approchent se fracassent sur les écueils.

Parallèlement à mon travail de réalisateur, j’ai aussi beaucoup écrit sur la question des médias, même si je n’ai jamais décidé de publier. Paradoxalement, cette réflexion critique sur les médias m’a éloigné de la critique des médias. Je m’explique : derrière la critique des médias, c’est en fait la vieille question philosophique de la connaissance qui est en jeu. Comment connaît-on le monde ? Que vaut cette connaissance ? Qu’est-ce que la vérité ? Les médias de masse ne font que pousser à leur paroxysme certaines méthodes de la connaissance qui se perdent dans la nuit des temps. Nous-mêmes, lorsque nous percevons le monde par nos sens, nous fabriquons une représentation extrêmement limitée et biaisée de notre environnement. Nous ne percevons que certaines fréquences sonores, nous ne voyons que certaines longueurs d’ondes, nous distordons la réalité en fonction de nos propres croyances ou de nos propres intérêts. Nous sommes très critiquables dans notre manière de percevoir individuellement la réalité. La critique des médias est donc nécessaire, mais il ne faut pas qu’elle serve à occulter notre propre critique. Je ne peux pas en dire beaucoup plus ici. Il me faudrait des heures pour en parler. Disons pour faire court que je n’ai pas été très surpris par l’apparition du concept désormais très à la mode de « post vérité ». Facebook va presque nous faire regretter l’objectivité de Fox News !

En même temps, ce rejet du système médiatique rejaillit aussi sur votre manière de fabriquer vos films : comment le fait de s’autoproduire – en solitaire du tournage au montage jusqu’à la diffusion de vos films – influence-t-il votre approche formelle ?

Le fait de s’autoproduire donne une très grande liberté de création. D’un côté, on dispose de moins de moyens, de l’autre, on a une latitude plus large d’improvisation et d’utilisation des outils. Je n’aurais jamais eu l’idée de tourner Saïa si je n’avais pas été totalement indépendant au moment de le faire. Comme j’étais maître à bord, libre à moi d’essayer une nouvelle technique pour filmer une ligne de front la nuit, au risque de me tromper. Lorsqu’on monte soi-même ses films, on apprend aussi à tourner différemment car on est plus attentif aux sons, aux plans de coupe, à la durée des plans. On intègre dans le tournage toute l’expérience des autres étapes de la réalisation. Mais le fait de travailler seul, comme un homme-orchestre, complique aussi certaines choses. D’abord, à force d’apprendre et d’élargir en permanence ses compétences, on finit par faire une quantité invraisemblable de tâches qui peuvent desservir la créativité. On fait littéralement le travail de toute une équipe et l’on risque donc de se disperser ou de s’épuiser à jongler avec 25 assiettes. On passe par exemple beaucoup trop de temps à régler des problèmes techniques et informatiques. Lorsqu’on travaille seul, on a aussi du mal à s’imposer des limites et à porter un regard critique sur son propre travail. On est parfois aveuglé par l’intensité des tâches : on bataille pendant des jours pour assembler une séquence difficile sans avoir le recul suffisant pour juger de son intérêt. La question se pose en particulier pour le montage. Un monteur n’a pas de lien affectif avec les images. Il ne les a pas tournées et les juge donc d’un point de vue extérieur : cette image est-elle utile au film ? Il est certain qu’un monteur ne ferait pas les mêmes choix de montage que les miens.

Tout cela est vrai, mais je crois aussi beaucoup à la nécessité de se confronter en solitaire à son travail, au processus même de la confrontation, au rôle de l’erreur, du doute, de la lenteur. Le monteur facilite le travail et soulage le réalisateur, c’est un fait, mais ce soulagement empêche justement le réalisateur de se confronter à lui-même, d’aller au bout de lui-même, de ses hésitations, de sa transformation au contact de son travail. Si l’on compare avec un écrivain ou un peintre, la situation du réalisateur est très étrange : on considère normal qu’un réalisateur fasse appel à un monteur alors qu’il serait choquant qu’un écrivain demande à un rédacteur d’assembler l’ordre de toutes ses phrases ou bien qu’un peintre demande à un coloriste de remplir les tracés pour en faire un tableau. Cette différence s’explique par le fait que le cinéma a été historiquement un art lourd : il fallait plusieurs hommes pour réaliser un film, et ces différents hommes sont devenus des corps de métiers, alors que dans mon cas, comme je n’ai pas fait d’école de réalisation et que je me suis rapidement emparé des outils numériques, je considère un film comme un tout. Je trouverais complètement incongru de demander à une autre personne de monter mes images. Je l’ai fait pour mon premier film car je ne connaissais rien alors à la réalisation. J’aurais beaucoup plus de mal à le faire aujourd’hui.

En fin de compte, il y a de multiples manières de faire des films, mais la pression sociale, économique, culturelle, médiatique est telle qu’elle pousse les réalisateurs à rentrer dans un système donné… Pour faire un film, suivre la flèche. Enlevez le CNC en France, que reste-t-il pour produire des films ? C’est difficile pour les jeunes réalisateurs de résister et de sortir de ce cadre. Ce système a une certaine utilité, mais il est fondamental que d’autres approches existent. Il faut explorer, prospecter et que les explorateurs ouvrent chacun des voies, qu’ils suivent leur propre cheminement, leurs propres règles. Ceci dit, il faut bien être conscient que si tu te passes d’un système qui fait vivre ton métier, alors tu vivras un peu plus difficilement ! Le prix à payer est élevé, mais c’est le prix de ta propre liberté.

Vos films se créent au fur et à mesure des rencontres que vous faites. Comment créer les conditions de ces rencontres ? Comment parvenez-vous à vous faire accepter ?

Faire des rencontres n’est pas difficile. Je suis seul, j’ai mes jambes, mes sacs et les gens que je croise sont intrigués et vont essayer de m’aider. Quand on est ouvert à l’autre, même dans des situations chaotiques, même si on ne parle pas la langue, le lien se crée naturellement. Évoluer dans des situations dangereuses crée aussi des rapports de solidarité, du simple fait qu’on partage les difficultés, les risques. Dans la plupart des formes de conflits que j’ai filmés, les hommes que j’ai côtoyés n’avaient pas de « visibilité ». C’était souvent des jeunes, peu éduqués, qui n’avaient pas de capacité d’analyse sur ce qu’ils étaient en train de vivre. La guerre se nourrit de cette chair à canon. Comme eux, je suis un peu perdu, vulnérable, balloté par les aléas du conflit. C’est peut-être pour ça que je peux construire facilement un rapport humain : je les approche avec sincérité, je partage leur univers, je ne juge pas… Le combattant que je filme dans Commandant Khawani est, selon nos critères, un salopard. Je sais ce dont il est capable. Mais qui suis-je pour le juger ? Il vit dans la guerre depuis ses 15 ans…

En règle générale, être un étranger avec une caméra suffit à légitimer sa présence sur le terrain, même si on a pu parfois me considérer comme un espion. Vous avez une caméra, donc vous êtes journaliste, donc vous avez un certain droit d’être là. La plupart des gens ne font pas la différence entre un journaliste, un documentariste, un reporter de guerre, un promeneur avec une caméra… Je suis toujours surpris par ce qu’on peut obtenir avec une caméra. Une fois que vous êtes accepté, les gens vous laissent parfois filmer des scènes improbables. Pourquoi, en octobre 2001 en Afghanistan, un commandant taliban qui s’apprête à trahir me laisse-t-il le filmer alors qu’il vient secrètement dans l’autre camp négocier sa trahison ? Pourquoi lui et ses adversaires me laissent-ils les filmer alors qu’ils se mettent à fumer ensemble du haschisch ?

Mais tout n’est pas toujours aussi simple. En Libye, j’ai eu beaucoup de mal à filmer à cause de tabous culturels sur la représentation du corps, sur les femmes, sur l’intérieur des maisons… J’étais accepté par la population et accueilli dans les familles, sans jamais voir les femmes, et personne, dans l’intimité, n’était jamais vraiment à l’aise avec la caméra. Je ne pouvais pas filmer quelqu’un dans son quotidien sans être confronté à ces problèmes. Cela me limitait dans mon travail. La langue était un autre obstacle. J’ai l’habitude de travailler sans traducteur. Se passer de la langue oblige à filmer différemment, mais on risque aussi de passer à côté de beaucoup de choses. Certaines situations se prêtent mieux que d’autres à cette façon de faire.

Il m’est aussi arrivé d’avoir de gros problèmes du simple fait que j’étais Français. Au Soudan ou au Tchad, par exemple, j’incarnais malgré moi l’histoire coloniale de la France. Les rapports avec la population étaient faussés. La sincérité était inopérante et j’étais peu à l’aise. Enfin, dans certains pays, il est presque impossible pour moi de travailler à cause de l’encadrement stricte de la presse : il faut demander une autorisation pour tout, se loger dans certains hôtels au coût exorbitant, disposer d’une voiture avec chauffeur.

Dans quelle mesure désirez-vous transmettre vos méthodes et votre rapport aux images aux populations locales que vous filmez ?

J’ai été confronté à cette question assez tôt, dès la fin des années 90. Après avoir expérimenté qu’il était possible de faire des films différemment, et acquis une certaine légitimité, j’ai voulu faire partager ces principes. À force de filmer en Afghanistan, j’étais devenu ami avec le caméraman du commandant Massoud. Youssouf Jan Nessar habitait une petite maison en terre dans la vallée du Panjshir et travaillait avec du vieux matériel. Ses centaines d’heures d’archives tournées en analogique s’abîmaient lentement. Je lui ai expliqué comment je travaillais, avec quel matériel je filmais et montais, et lui ai proposé de venir en France pour le former au montage. L’idée était en fait d’ouvrir ensuite un petit « media center » dans la vallée du Panjshir avec station de montage, panneaux solaires, etc. Je souhaitais aussi que Youssouf puisse digitaliser ses archives pour les protéger. J’ai alors écrit un projet de fondation spécialisée dans la protection des images de guerre. Le projet a intéressé l’ambassade d’Afghanistan à Paris et quelques temps après, Youssouf est venu en France. Il est resté deux mois puis est reparti. Je m’apprêtais à le rejoindre en Afghanistan avec du matériel, au début du mois de septembre 2001, lorsqu’il y a eu les attentats. Deux jours avant le 11 septembre, le 9, le commandant Massoud avait lui-même été tué dans un attentat suicide. Le destin de l’Afghanistan a basculé. Le « media center » tel que je l’imaginais n’a pas pu voir le jour, mais d’autres ont repris l’idée, ou bien sont arrivés aux mêmes conclusions par d’autres chemins. Je suis aujourd’hui membre de la jeune fondation WARM qui se consacre à la mise en valeur des travaux sur la guerre.

Comment continuer à faire exister une autre nature d’images de la guerre alors que cette dernière est de plus en plus noyée dans un flux incessant ? Que faire face à tant d’images de guerre et de violence ?

Il faut ici parler d’Internet. Le problème aujourd’hui n’est effectivement plus de protéger les archives de guerre, mais éventuellement d’organiser, classer, vérifier le flux démentiel de séquences qui circulent sur la toile. Aujourd’hui, la révolution numérique n’est plus une révolution. Elle est devenue la norme. Depuis les premiers caméscopes numériques et les premiers pas d’Internet, plusieurs vagues de réalisateurs, blogueurs, youtubeurs se sont appropriés ces nouveaux outils. C’est une très bonne chose, mais la vague numérique, en ouvrant au plus grand nombre la fabrication et la diffusion des images, a aussi fait apparaître de nouveaux problèmes. Devant la profusion inouïe d’images et le mode de consommation frénétique qui en a découlé, non seulement nous nous trouvons en état de saturation, mais nous sommes aussi de moins en moins capables d’accorder une attention prolongée à un film. Pourquoi se déplacer dans une salle obscure pour voir un film de trois heures sur la révolution libyenne alors qu’on peut télécharger le dernier blockbuster de chez soi ? L’outil numérique qui a pu signifier au départ une forme de libération a ensuite créé une nouvelle forme d’aliénation/dévalorisation. Dans mon entourage, je ne compte plus les excellents photographes de guerre qui se sont retrouvés sur le carreau après la déferlante numérique. Leur talent n’a plus aucune utilité. Aujourd’hui, tout le monde filme, partout, et diffuse ses images en ligne. Que vaut encore une image ? Je ne suis pas épargné. La position du franc-tireur n’a de sens que s’il s’agit d’un franc-tireur. Si vous avez plusieurs millions de francs-tireurs, ça devient l’armée principale ! On peut toujours essayer de faire un travail original, passer un temps long à le faire, mais on ne peut aller contre l’évolution des choses. En continuant à faire des films personnels, c’est en fait soi-même qu’on sauve de l’absurdité. Le film devient une sorte de thérapie qui évite de sombrer dans l’absurdité d’un flux incessant. On se raccroche en quelque sorte à son propre regard.

Un autre phénomène majeur lié à Internet et qui concerne directement mon travail est la transformation de la représentation de l’horreur qui s’est opérée des dernières années. Je songe bien sûr ici à la propagande de Daech. Toutes les horreurs filmées par Daech, selon des codes très hollywoodiens et diffusées avidement sur la toile, ont fait exploser la frontière entre ce qui était montrable et ce qui ne l’était pas. Daech a fait voler en éclats tout le cadre conceptuel sur l’indicible que nous avions laborieusement érigé après la Shoah. Nous pensions que les crimes nazis étaient le summum de la barbarie et que lorsqu’on commettait de tels crimes, on essayait généralement de les dissimuler. On s’était trompé dans les grandes largeurs. Comme l’a démontré Daech, l’homme peut aimer se vanter de ses crimes les plus barbares en les exhibant aux yeux du monde entier, il peut sauter à pieds joints sur des cadavres, trancher des têtes en gros plan et au ralenti, et en tirer une immense fierté. Plus étonnant encore, des spectateurs du monde entier peuvent jubiler devant ces images, ils peuvent aimer voir un homme brûler à petit feu, ils peuvent être magnétisés par la violence de ce spectacle au point de tout plaquer pour rejoindre les bourreaux et combattre à leur côté.

Les images de nazis sautant sur des tas de cadavres sont plutôt rares. Il existe bien quelques selfies de bourreaux, mais les photos n’étaient pas diffusées mondialement par la machine de propagande. Avec Daech, nous avons reçu une leçon vertigineuse à laquelle nous n’étions pas préparés. Les codes culturels des deux ou trois dernières générations occidentales coupées de la guerre rendent l’analyse de ce phénomène quasi impossible. Nous sommes complètement démunis face à cela et la majeure partie d’entre nous s’interdit généralement de regarder. Or là-bas, les bourreaux réfléchissent et intellectualisent leurs images, ils les mettent en scène, imaginent des effets… Que faut-il montrer de la guerre après Daech ? Jusqu’où a‑t-on le droit d’aller ? Nous n’avons aucune réponse face à ce tourbillon. Daech a mondialisé la pornographie de l’horreur. En une vingtaine d’années, nous sommes passés d’un monde qui avait un sens illusoire à un monde qui n’en a plus. Avant, nous avions des vérités factices qui donnaient une apparence de sens et qui nous rassurait. La vérité crue du monde actuel, c’est son absence de sens. Le sens a été vaincu par K.-O. technique.

Tomorrow tripoli

Tomorrow Tripoli, votre dernier long-métrage, est un film fleuve sur la révolution libyenne. Comment avez-vous vécu l’aventure de ce film, plongé au cœur de l’Histoire ? Quels étaient vos objectifs une fois le film terminé ?

Pour moi, ce film en Lybie a été une sorte d’expérience totale. En filmant l’incandescence de la révolution, en première ligne, comme par exemple au moment de l’assaut contre la forteresse de Kadhafi, j’ai eu le sentiment d’atteindre une sorte d’aboutissement à la fois professionnel et personnel. À la fin du tournage, le vécu était tellement puissant que je n’avais d’ailleurs pas vraiment envie de commencer le montage du film. À mes yeux, la seule manière acceptable de terminer ce film, c’était de le monter sur place, dans la Libye post révolutionnaire. Et je me suis donc installé à Tripoli pour plusieurs années. À Paris, le montage n’aurait pas été possible : on était trop loin des révolutions arabes, du choc qu’elles ont pu représenter, de leurs conséquences… Ce qui m’intéressait, c’était aussi de faire vivre le film là-bas, puis de le montrer avec les Libyens dans d’autres pays arabes. Mais l’Histoire nous a rattrapés. L’ampleur du désastre en Syrie a d’abord totalement écrasé les enjeux de la révolution en Lybie. Puis le chaos qui s’est étendu à l’ensemble de la Libye a eu raison de mon souhait. Le groupe de révolutionnaires que j’avais suivi – des Libyens de Zintan – est entré en conflit armé avec un autre groupe d’ex-rebelles et le pays s’est embrasé. J’ai quitté le pays en laissant une partie de mes affaires et mon appartement. Je n’y suis pas retourné depuis trois ans.

La manière dont les choses se sont passées est assez étonnante. En 2014, j’avais monté une première version du film qui durait près de cinq heures et qui était programmée dans un festival à Sarajevo. Pour assister à l’avant-première, 150 ex-rebelles libyens ont alors affrété un Airbus et sont venus directement à Sarajevo en avion ! C’était le premier vol direct Tripoli-Sarajevo ! Or, trois jours après la projection du film, alors que les Zintanais étaient toujours à Sarajevo, leurs rivaux à Tripoli ont lancé une offensive générale contre les autres Zintanais restés dans la capitale libyenne. Des chasses à l’homme ont commencé partout dans la ville, l’aéroport international flambant neuf a été entièrement détruit. Après un mois de combats, les Zintanais ont quitté Tripoli et sont retournés dans leur petite ville aux portes du Sahara, comme au début de la révolution. C’est donc exactement au moment de la première projection du film que la situation libyenne post révolutionnaire a basculé dans la guerre civile. Il faut savoir qu’à Sarajevo se trouvaient quelques personnages importants de Zintan et notamment un célèbre commandant. Leurs ennemis ont-ils profité du départ des Zintanais à Sarajevo pour les attaquer ? Je n’en sais rien, mais quoi qu’il en soit, ces événements ont sérieusement compliqué la vie du film. Je me suis retrouvé avec un film de près de cinq heures immontrable en Libye et difficilement montrable, en l’état, en France. Contraint de revenir à Paris, il m’a fallu remonter le film pour le rendre plus digeste.

Autre difficulté, à Sarajevo, j’ai également dû faire face à la réaction hostile d’une poignée de Libyens à cause de certains passages du film. Il y avait notamment une scène où l’on voyait un combattant Zintanais, au volant de son pick-up, se servir de sa radio pour insulter les Kadhafistes. Au moment où j’avais filmé la scène, tous les rebelles dans la voiture étaient hilares. Mais l’homme qui insultait les Kadhafistes a ensuite été tué. Or à Sarajevo, l’un de ses frères se trouvait dans la salle. Il n’a pas supporté que je montre son frère « martyr » en train de proférer des insultes. À la fin de la projection, ce frère était hors de lui.

Ces décalages entre ceux que vous filmez et vous-mêmes, comment les gérez-vous durant le tournage ? Ne risquent-ils pas de remettre en question votre place ?

Lorsqu’on tourne un documentaire sur des événements intenses comme une révolution, le problème est qu’on ne se situe pas dans la même temporalité ni dans le même niveau de perception que ceux qu’on filme. Prenons l’exemple de l’enterrement des premiers morts de Zintan. C’est un moment très important, historique. Quand j’apprends que les corps vont être mis en terre, il est évident que je dois filmer ce moment, car c’est une date clé de l’histoire de Zintan : le premier sang versé par les villageois. Mais je suis un étranger, je ne parle pas arabe et je ne suis pas musulman. Alors que je m’approche du cimetière en suivant la foule, plusieurs Zintanais me font comprendre que je ne dois pas pénétrer dans le périmètre du cimetière : la présence de ma caméra va profaner le lieu, je ne suis pas le bienvenu, etc. Mais je passe outre ces interdictions, car je sais que si je ne filme pas ce moment historique, non seulement la scène manquera au film, mais les Zintanais le regretterons par la suite, lorsque les choses se seront apaisées. Ils n’auront comme images historiques que quelques images de piètre qualité filmées avec leurs téléphones (qui n’étaient pas encore en HD). Donc, je m’impose dans le cimetière, j’enjambe les tombes et me faufile dans une foule chauffée à blanc pour me rapprocher le plus près possible des corps.

Un problème similaire s’est posé au moment de la mort du chef des rebelles. Grièvement blessé, Cheikh Madani arrive ensanglanté à l’hôpital. Les médecins tentent désespérément de le sauver. Ses hommes sont autour de lui, paniqués. Que dois-je faire ? Attendre à l’extérieur de la chambre d’hôpital ou bien m’imposer dans la chambre et filmer ce moment d’agonie terrible, sachant que le blessé est à moitié dénudé ? Deux logiques s’affrontent : celle de l’instant présent qui me demande de respecter la dignité des familles, le travail des médecins et le corps d’un mourant, celle de l’instant historique qui me demande de filmer la scène coûte que coûte pour l’histoire. Une fois de plus, j’opte pour la deuxième solution. C’est un choix violent et risqué. J’entre donc de force dans la chambre d’hôpital et je filme frontalement l’agonie du chef. Cheikh Madani mourra quelques minutes plus tard devant la caméra. Par expérience, je sais que je dois filmer parce que la tragédie fait partie de l’Histoire. Elle forge la mémoire. Mais à ce moment-là, les Libyens et la famille de Cheikh Madani vivent dans l’instant présent. En filmant la mort du chef, je ne manque de respect ni à l’homme ni à sa famille ni aux Libyens, au contraire, je me mets au service de leur histoire.

Lors de la projection à Sarajevo, ce genre de décalage s’est retourné contre moi. Le frère de l’homme filmé en train d’insulter les Kadhafistes a vu la scène dans l’instant présent et il ne l’a pas supporté. En tant que réalisateur, j’avais pour ma part gardé cette scène parce que j’y avais vu un témoignage universel sur une révolution. Dans toutes les guerres, toutes les révolutions, les adversaires s’insultent, en visant en général au-dessous de la ceinture. J’ai des images à peu près identiques en Afghanistan. Dans la salle à Sarajevo, à ce moment du film, beaucoup de spectateur Libyens riaient de bon cœur tout en se persuadant à la fin de la projection que la scène était inacceptable.

En immersion au cœur de l’événement comme face à ceux que vous filmez, comment trouver la juste distance ?

Tout dépend de la situation. Plaçons-nous encore dans le cas extrême de la guerre. Comme je le disais précédemment, je sais que je ne suis pas à la hauteur de l’événement, que l’événement me dépasse. Je ne suis pas préparé à un tel déchainement de violence. Les situations que je vis sont très au-delà de ma capacité de jugement. En plus, je ne sais pas comment elles vont évoluer. Or face à ces réalités mouvantes, incertaines, chaotiques, démesurées, je dois prendre des décisions sur le champ. Ai-je le droit de filmer ou pas ? Ai-je le droit de filmer le corps déchiqueté d’un jeune rebelle agonisant près de sa voiture ? Comme je n’en sais rien et que la situation me dépasse, je filme. Je pourrai toujours décider plus tard au moment du montage, à un moment où il sera plus facile d’évaluer le poids et l’éthique des images. Il faut aussi avoir à l’esprit que puisqu’on ne sait pas comment la situation va évoluer et que certaines images qui paraissent choquantes aujourd’hui peuvent acquérir une valeur fondamentale demain, il ne faut pas s’interdire de filmer. Il y a des exceptions, des situations où je sens que je ne peux pas filmer, parce que je vais mettre en danger la personne filmée par exemple. Mais en général je ne m’interdis pas de filmer. Je peux ne pas être à l’aise, mais je filme quand même. Au sud Soudan, quand je filmais les Dinkas qui mouraient de famine au pied des arbres (Sous les arbres d’Ajiep), j’étais quelque part un salaud. De quel droit, moi, l’homme blanc, je pouvais filmer tous ces mourants ? En même temps, j’étais venu avec ma caméra pour filmer une famine. Donc, je ne voulais pas jouer la fausse pudeur, et je filmais tout ce que je voyais. Je préférai en quelque sorte être un salaud qu’un hypocrite. Les images que je filmais me dépassaient complètement, et parce que j’étais conscient qu’elles me dépassaient, je les filmais. Je me souviens d’un moment où j’hésitais à filmer un enfant squelettique parmi d’autres enfants. Subitement, je décide de filmer son visage. Je suis à quelques pas. Je pointe ma caméra vers lui. C’est un geste très violent, obscène. Et c’est alors que cet enfant squelettique, en s’apercevant que je le filme, lui, se met à me sourire d’un sourire appuyé. Il sourit à la caméra comme n’importe quel autre enfant alors qu’il porte le masque de la mort. L’enfant n’est pas du tout choqué par la caméra ou par mon comportement d’homme blanc, il me sourit ! Quelle est alors la bonne distance ? Est-ce que je suis capable de juger de cette bonne distance ? Je ne crois pas. C’est le sourire de l’enfant qui me met à la bonne distance. Mais pour que l’enfant me sourit, il fallait que je pointe ma caméra vers lui, que j’ose transgresser ma mauvaise conscience. La situation me dépassait, la question me dépassait, la réponse de l’enfant me dépassait.

Trouver la juste distance, en ce qui me concerne, c’est aussi prendre des risques, les mêmes risques parfois que ceux que je filme. Prendre des risques m’apaise et m’autorise à raccourcir la distance. Parce que j’ai pris certains risques, alors j’ai carte blanche, alors j’ai le droit de m’approcher et de casser la distance, alors je suis légitime. La mort du chef, j’ai le droit de la filmer parce que moi aussi j’ai risqué ma vie pour arriver là. Au nom de quoi m’interdirait-on de filmer ? Cette prise de risque, je ne la revendique pas haut et fort. C’est un pacte implicite. La valeur de ce pacte est d’ailleurs très facile à vérifier. À mon arrivée en Libye, j’étais suspect aux yeux des villageois et il m’était difficile de filmer certaines scènes. Au bout de quelques mois, les villageois venaient me chercher pour que je vienne filmer, ils m’avaient adopté parce que je partageais leurs risques. La condition pour être bien avec ma conscience, c’est de partager les risques. C’est cela qui me donne le droit de filmer. Si tu as participé à la bataille, tu as droit au butin. Mon butin, c’est en quelque sorte mes images. J’ai le droit de piller l’histoire des hommes et d’en faire des images parce que je les filme dans la bataille.

Quel est votre prochain film ?

Je ne veux pas en dire trop. C’est un film qui mélange l’univers de l’intelligence artificielle et celui de la guerre. Même si c’est difficile à accepter et que cela peut paraître choquant, j’ai l’impression que tous les événements que j’ai pu filmer sont dérisoires face à certaines évolutions de notre monde. L’histoire ne s’écrit pas ou plus dans des événements « classiques ». Mon prochain film fera le trait d’union entre ces deux niveaux de réalités.

partager_les_risques_-_entretien_avec_florent_marcie.pdf