La vie nue, du photographe Antoine d’Agata

Le photographe Antoine d’Agata a réalisé, pendant le confinement, deux séries de photographies prises avec une caméra thermique, l’une dans les rues, l’autre à l’hôpital. D’une technologie de surveillance et de reconnaissance, conçue à des fins scientifiques et militaires, le photographe fait un usage à contre-emploi : en détectant les radiations infrarouges émises par les corps, l’appareil ne cherche pas à les localiser et à les identifier, mais au contraire à les abstraire et à protéger leur identité.

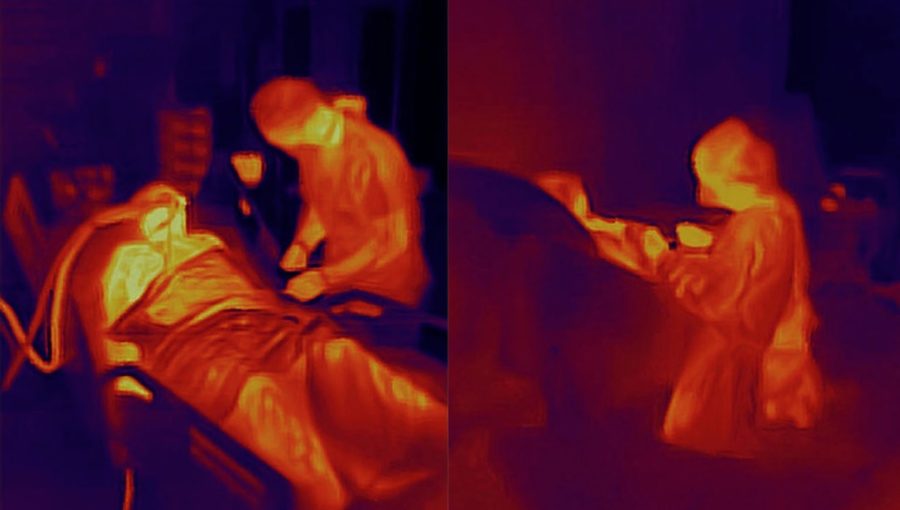

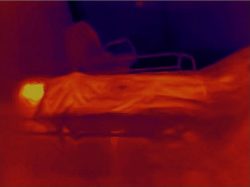

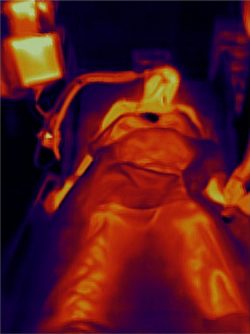

D’abord, on ne voit presque rien. Sur un fond sombre bleuté, des tâches incandescentes illuminent le centre de l’image. Après un moment, on distingue une silhouette agenouillée, le buste et la tête tournés vers une forme irisée et indéterminée, comme une espèce de soleil écrasé sur lui-même. En prêtant une plus grande attention, on voit bientôt émerger des formes reconnaissables : ces ombres et ces clartés esquissent les plis d’une robe, peut-être une blouse ample, recouvrant le corps tout entier de la silhouette agenouillée. Sa tête est soulignée d’une espèce de turban, ou bien d’une charlotte, qui dissimule la chevelure. De la blouse surgit une main, tendue vers un disque lumineux qu’elle touche avec douceur, comme pour le caresser. Ce disque lumineux est un visage dont tous les traits ont été effacés, comme avalés par la lumière. Autour de ce visage, des nuances plus sombres dessinent la chevelure, l’épaule et le reste du corps recouvert par un drap.

On croirait une scène religieuse, une figure de dévotion agenouillée au chevet d’un gisant. On n’est pourtant ni dans une église, ni dans un musée, mais dans un hôpital. Ces corps ne sont pas de pierre, mais de chair et de sang, et c’est pourquoi ils apparaissent tout auréolés de lumière dans la nuit des images thermiques. Cette photographie a été prise dans une salle de réanimation au plus fort de la crise du Covid-19 en France. Elle appartient à une double série réalisée par le photographe Antoine d’Agata durant les huit semaines de confinement du pays, dans les rues dépeuplées de la capitale et au cœur des hôpitaux, qui fera à l’automne l’objet d’une exposition à la fondation Brownstone et d’une publication aux éditions Studio Vortex.

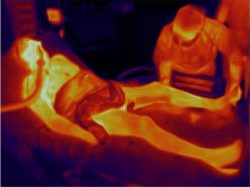

On a souvent décrit le travail d’Agata en termes rimbaldiens ou batailliens, ou bien comparé ses images bougées aux peintures de Bacon et aux visions d’Artaud. Dans cette série en caméra thermique, nulle violence compulsive ni romantisme noir, mais la sensualité douce d’un geste d’attention à autrui. D’une technologie de surveillance et de reconnaissance, conçue à des fins scientifiques et militaires, le photographe fait un usage à contre-emploi : en détectant les radiations infrarouges émises par les corps, l’appareil ne cherche pas à les localiser et à les identifier, mais au contraire à les abstraire du contexte hospitalier et à protéger leur identité. « Ceci n’est pas un champ de bataille et nous ne sommes pas en guerre » disent les images d’Agata ; dans ce théâtre des opérations qu’est l’hôpital, les seuls gestes qui ont cours sont ceux qui reconnaissent la vulnérabilité des corps et qui prennent soin des vies. Un jour, quand nous nous souviendrons des gestes oubliés, disparus avec l’avènement d’une ère digitale qui vit parallèlement et paradoxalement la prohibition des contacts physiques, ces images d’Agata composeront comme un atlas sensuel des gestes de l’attention et du soin. Alice Leroy

Où étiez-vous quand le confinement a commencé ?

À Paris. Je devais partir pour le Mexique, où je mène depuis quelques temps déjà un projet avec des détenus, mais tout a été suspendu avec le confinement. Très rapidement, j’ai décidé de rester à Paris et je me suis installé dans les bureaux désertés de l’Agence Magnum, avec laquelle je travaille. J’ai squatté cet espace pendant deux mois, j’en sortais au petit matin ou en fin de journée pour aller errer dans la ville abandonnée. Je ne voulais pas photographier les rues vides, mais les corps qui ont toujours été au cœur de mon travail. J’ai observé la nouvelle géographie sociale de la ville : les passants inquiets ou fuyants, la distance entre les corps, la solitude de ceux qui n’avaient pas d’endroit où se réfugier. Et très vite, je ne me suis plus intéressé qu’à ceux-là, aux marges de la vie sociale, les sans-abris, les junkies, les prostituées, celles et ceux qui continuaient d’habiter la rue malgré tout. Au fil des jours, j’ai vu les comportements changer, devenir plus agressifs, et la répression se durcir aussi. Tout le marché du crack est descendu jusqu’à la gare du Nord, la ville est devenue plus violente, sans que les médias en parlent. Parallèlement, j’ai commencé à aller dans les hôpitaux et les centres d’urgence du Covid pour des commandes de la presse. J’ai d’abord mené dans ces lieux un travail documentaire en réalisant des portraits de différents types d’autorités : les soignants et les policiers surtout. J’ai aussi photographié au flash des services de réanimation à Marseille et à Paris pour le New York Times. J’ai essayé plusieurs techniques pour appréhender à ma manière ce qui se jouait dans ces espaces, et c’est comme cela que très vite, je me suis mis à utiliser un appareil thermique.

Ce n’est pas la première fois que vous vous essayez à cette technique…

Non, je l’ai expérimentée pour la première fois en 2015, juste après les attentats à Paris. Je m’intéressais alors aux rituels religieux, à toute cette gestuelle paradoxale de la foi, et j’ai photographié une douzaine de lieux de culte, des mosquées, des églises, des temples. J’avais alors un appareil assez basique, qui faisait des images très pauvres, mais c’est précisément ce que je recherchais : j’aime, dans ces images thermographiques, la dissolution des détails et la disparition du contexte, qui en font presque des abstractions. Ensuite, comme je suis un mécréant, j’ai eu besoin de trouver un antidote à la religion, et assez naturellement, j’ai photographié la défonce suivant le même procédé. J’ai donc tenté de faire apparaître l’essence de ces « rituels narcotiques », en éliminant la dimension documentaire, anecdotique de l’image pour capter seulement la violence, la tension et l’effondrement des corps. Ces deux séries ont été publiées dans mon livre Acéphale en 2018. En 2019, je suis parti en Israël. J’ai acheté un appareil un peu plus sophistiqué. Une fois à Gaza, cette co-existence hallucinante et hyper-violente des trois monothéismes m’a amené à ressortir ma caméra thermique. Il y a dans ces images toutes auréolées de halos lumineux un rapport à l’invisible et à la ritualité qui me fascine.

Ce rapport, l’avez-vous retrouvé dans les gestes des soignants au cœur des unités de soins intensifs pendant la crise du Covid-19 ?

Disons que j’ai retrouvé dans ces espaces-là quelque chose comme un rapport liturgique aux corps. Je voyais des figures de gisants et de pénitents partout. Et surtout, la dimension graphique des corps alités et intubés se dissolvait dans une espèce d’abstraction lumineuse. Dans l’image thermique, on n’a pas le spectacle de la souffrance des corps, toute cette vie rendue plus organique et fragile encore par la maladie. Les corps deviennent des spectres lumineux détachés sur un fond d’obscurité. Pour moi, il était aussi important de ne pas exposer l’identité et l’intimité des personnes hospitalisées d’une part, et d’autre part de ne pas spectaculariser l’univers hospitalier pour en faire une espèce de théâtre de la bataille menée contre le virus. Je voulais qu’on ne voie plus que la douceur, presque la sensualité des gestes des soignants. On a entendu beaucoup de métaphores guerrières dans la bouche des gouvernants, mais cela me semble un peu atterrant de comparer les soignants à des soldats : étant les plus exposés, ils ont fait preuve d’un dévouement inouï. Quand un infirmier et une infirmière font la toilette d’une personne en unité de réanimation, vous êtes presque en face d’un mystère, tant il y a de la douceur et de la bienveillance dans ces gestes.

De ce point de vue, il y a entre les deux séries, celle de la rue et celle des hôpitaux, un dialogue assez déroutant, comme si la violence attendue dans ces espaces cliniques était proportionnellement inverse à celle des images de la rue.

Oui, les deux séries dialoguent de façon étrange : dans la ville désertée, la transparence des corps – de tous les corps, organiques ou non – les isole plus encore dans l’abstraction insondable qu’est devenu le réel. C’est d’une très grande violence, parce qu’il n’y a plus que des corps qui luttent pour habiter un espace presque inhabitable. Les sujets les plus obsédants, pour moi, étaient les sans-abris, ceux qui avaient complètement été oubliés dans ce grand plan de confinement et qui devaient se débrouiller pour survivre. C’était les derniers des hommes dans un monde qui avait perdu ce qui faisait notre humanité commune. Dans les hôpitaux, au contraire, où on pourrait s’attendre à un spectacle plus morbide, la caméra thermique fait disparaître non seulement le contexte hospitalier mais aussi toutes les machines et les tubes qui équipent les lits. On ne voit plus que ces gestes infiniment attentionnés des soignants dans leur relation aux patients. Ce ne sont pas des gestes de pitié, ni même d’empathie, mais bien des gestes de soin. Et c’est vrai qu’ils ont une sensualité très forte.

Cette sensualité est d’autant plus paradoxale qu’elle est ici le produit d’une technologie qui fut inventée par des astronomes au milieu du XIXe siècle et développée par des militaires au siècle suivant ! On imagine plus facilement la thermographie comme un dispositif de repérage et de surveillance, désincarnant ses sujets en les dépossédant de leur enveloppe de chair et de la singularité de leurs traits, que comme une quête sensuelle des essences gestuelles…

C’est vrai, et pourtant les images thermiques sont si paradoxalement incarnées ! Elles mesurent la masse de chaleur produite par un corps et elles le rendent donc perméable à la vision. En même temps, elles énoncent aussi la porosité, la vulnérabilité des corps : elles captent la fièvre du vivant qu’elles transforment en ondes lumineuses. Il y a là comme un mystère de l’incarnation qui se rejoue à même la surface des images. Au fond, je crois que la photographie pour moi n’appartient pas tant à une histoire de techniques et de savoir-faire, ni même à une histoire des beaux-arts ou des styles, elle relève d’une histoire des gestes, et par là j’entends aussi bien les gestes des figures photographiées que ceux des photographes. La seule vérité qui vaille dans une image c’est celle de la position du photographe dans la situation qui a généré cette image.

Il y a aussi dans la thermographie une pauvreté de l’image à laquelle vous n’êtes pas insensible, non ?

Parce que cette pauvreté des images témoigne pour moi d’un engagement : dans les 800 pixels d’une image en basse définition, il y a une radicalité qui n’est pas tant esthétique que politique. Je n’ai jamais cherché à faire de belles images, mais à traduire des intensités, des états de corps, une nuit animale de l’être, oui. La thermographie n’est au fond qu’une manière de retrouver ce que j’ai expérimenté ailleurs à travers le flou ou les images bougées. Il y a aussi une certaine abstraction dans l’image thermique qui m’intéresse particulièrement : elle reste fidèle à la réalité, tout en nous ouvrant à une autre expérience de la réalité, comme si elle défaisait le tissu de nos sens. La « pauvreté » de ces images en basse définition n’est ni une lacune, ni même une rupture de style, elle décrit simplement un autre niveau de réalité. Elle ne dévoile pas l’urgence et l’horreur de la pandémie telle qu’elle a été dépeinte sur tous les écrans, mais plutôt un espace-temps où la vie et la mort se confondent.

Et ces images, pourtant, n’ont rien de macabre. Mais tout en étant intuitives, vos photographies sont aussi toujours très composées, ici par exemple, elles invoquent toute une tradition de la peinture religieuse.

C’est vrai, mais je crois qu’une fois encore, c’est une question d’engagement dans une situation. Mes images ne racontent rien, elles n’ont pas vraiment de valeur informative, elles essaient simplement de traduire des gestes, des états d’intensité, et peut-être est-ce aussi l’une des raisons pour lesquelles j’avais besoin ici d’un appareil qui mesure la chaleur des corps, au-delà de la symbolique un peu évidente de la fièvre comme symptôme et comme angoisse. Pour rendre visible mon propre engagement dans la situation qui avait généré l’image, il me fallait la rattacher à une certaine tradition picturale. Au final, sur les planches, j’ai vu émerger toutes ces vignettes religieuses, comme des rituels d’attention et de considération dans un monde où tous les contacts étaient désormais prohibés. C’est aussi pour cela peut-être que la série sur la rue vous semble d’autant plus violente, parce que là, il n’y a plus de gestes qui relient les corps les uns aux autres, il n’y a plus de « lien social » au sens littéral du terme, il n’y a plus que des corps abandonnés à leur solitude.

Votre travail a souvent été comparé à la peinture de Bacon – qui, lui aussi d’ailleurs, réinterprète à sa manière des tableaux religieux –, aux visions d’Artaud, ou à la littérature de Bataille, comme si vous partagiez avec eux une certaine expérience des gouffres, de la transgression, de la violence aussi. Est-ce qu’il se joue avec ces deux séries thermographiques un autre rapport à cette expérience de la violence ? Ou bien est-ce que vous poursuivez les mêmes obsessions avec d’autres outils et sur d’autres terrains ?

Je crois que mon travail est hanté par deux types de violence : la violence du monde, celle de l’histoire, du marché, des gouvernements, des oppresseurs en tout genre, et qui, tout en ayant des effets très concrets sur les existences, exige une photographie la plus neutre possible. Et puis il y a la violence des dépossédés, de celles et ceux qui n’ont rien et qui subissent de plein fouet cette violence du monde. C’est la violence du sexe, de la drogue, du crime. C’est une violence qui est aussi la mienne et pour en rendre compte, j’ai besoin de m’engager totalement dans les situations que je photographie et d’inventer des outils qui soient les miens et que je puisse partager avec d’autres. C’est pourquoi j’ai pu passer des nuits entières dans les services de réanimation à Bordeaux et à Nancy. C’était une nécessité pour moi qui n’ai jamais pratiqué la photographie que de manière intensive. Chacune des séries que j’ai réalisées dans la rue et les hôpitaux compte plus de 6 000 images. Ces 12 000 photographies disent mon rapport obsessionnel à la photographie, que j’ai commencé à pratiquer tardivement, à 37 ans, et de manière complètement intuitive. Vous savez, Histoire de l’œil de Georges Bataille pourrait assez bien décrire mon rapport à la photographie : j’ai moi aussi perdu un œil, non pas encorné par un taureau comme dans le livre de Bataille, mais visé par l’arme non-létale, comme on dit aujourd’hui, d’un policier lors d’une rixe à la fin des années 1980 à Marseille. J’ai un œil aveugle qui ne perçoit que des impressions lumineuses. Mes images ne visent pas une perfection intemporelle, elles incorporent au contraire un vertige et une violence à la vie, comme pour la rendre plus voluptueuse, comme pour atteindre une plénitude assumant sa propre torture.

♦ ♦ ♦

En découvrant les photos d’Antoine d’Agata qui nous sont parvenues pendant le confinement, l’idée d’un film pour la 3e Scène s’est vite imposée. Une occasion de témoigner de ce moment où la création ne pouvait plus s’exprimer dans des théâtres fermés, mais par des formes inattendues. Bien loin de l’art lyrique, La vie nue témoigne de ce temps suspendu, de ces hôpitaux débordés et de ces villes désolées. “La vie nue” nous entraîne dans un voyage halluciné, depuis le décor incandescent de la ville confinée, où les rares rescapés errent sans raison, jusque dans l’hôpital, où les gestuelles des soignants et patients porteurs du virus deviennent rituels de vie et de mort. Antoine d’Agata transforme ces espaces opaques en un théâtre d’ombres vidé de tout semblant de réalité et oblitère la surface même des choses, l’épiderme des êtres et du monde, pour en révéler la dimension tragique.