“fête Solidaire” avec la Communauté de la famille Llanquileo :“Juana Mihuallal.

15h Centre Culturel Cité Modèle.

Allée du Rubis — 1020 Bruxelles.

Métro ligne 6, station Roi Baudouin

Ils se sont battus pendant des années pour récupérer une partie de la terre des leurs ancêtres et construire une mode de vie, indépendant, en dehors de la logique capitaliste. Aidons-les dans ce processus d’autonomie ! !

samedi 12 de septembre , à partir de 15h, vous et vos enfants, venez passer un moment agréable, déguster des spécialités chiliennes et mapuche, apprendre un peu de mapudungun ( la langue de la terre), écouter et danser la musique latino et mapuche.

Plus d’infos :

L’École Autonome “Juana Millahual” Communauté Mapuche Juana Millahual. Lleu Lleu , Contulmo , Chili

La communauté Mapuche Juana Millahual est située sur les rives du lac Lleu Lleu, commune de Contulmo. Un des ancêtres de José Llanquileo, (José est une référence puisque nous l’avons reçu en Belgique lors de sa tournée européenne) était Juan Ignacio Llanquileo, qui fut enrôlé par la force dans l’armée chilienne pendant la guerre du Pacifique en 1879. Les terres sont alors restées sous la direction de Doña Juana Millahual, couvrant près de 10 000 hect. Le lac Lleu Lleu est une zone d’accès difficile. Il n’a jamais été envahi par l’armée chilienne et fut de tout temps un refuge pour les Mapuche de la ville de Cañete.

En 1904, l’Etat décida de contrôler la région et la communauté reçut des titres : « títulos de merced » pour 300 ha de terres. Les colons, par différents moyens, ont spolié les membres de la communau- té leur laissant seulement 120 ha. Un de ces colons, José Duran, vendit 180 ha aux entreprises fores- tières qui, après avoir éliminé la forêt native, y plantèrent des sapins.

Don Sebastian Llanquileo, père d’Ivan et de José, a gardé en mémoire pendant des années l’injuste perte de leur terre, et a inculqué à ses enfants l’idée de récupérer la terre usurpée. Ici, la question n’était pas de récupérer des hectares de plus ou des hectares de moins, c’était une question de qualité. Les rives du lac sont plus productives que les collines. José se souvient ” la pauvreté était désespérante, nous n’avions pas de terre où planter. Mon père a travaillé en tant que métayer chez l’étranger (le winka) et, à la fin de l ‘année, nous n’avions rien “. La communauté, pendant les années 30, est allée au tribunal pour récupérer leur terre mais elle n’a rien pu obtenir. Grâce à l’élan politique de jeunes étudiants mapuche organisés dans le foyer PEGUN, l’idée de récupérer la terre a germé : le 12 octobre 1997, ils ont célébré une cérémonie religieuse – « nguillatun » – à Pichilincoyan, Pilinmapu et, après un « trawun » (rencontre), les communautés ont décidé de récupérer les terres perdues depuis une centaine d’années.

La communauté Juana Millahual est la plus touchée par les projets miniers à laquelle elle s’oppose. Les entrepreneurs Troncoso et Farkas ont demandé l’autorisation d’exploiter les montagnes Nahuel- buta près du lac Lleu Lleu, et cette région ayant été décrétée zone de protection naturelle, il ne devrait s’y développer aucune activité économique qui nuise à son environnement idyllique.

En 2001, José Llaquileo devenu Werken de la CAM, groupe qui a lancé une série d’actions visant à soutenir et restaurer les terres appartenant à leur communauté et d’autres communautés de Lleu- Lleu. En 2004, José a été reconnu coupable d’incendie de la ferme Poduco Pidenco. Il décide d’en — trer dans la clandestinité. En novembre 2006, il est arrêté et condamné et libéré cinq ans plus tard.

Dans ce secteur Huillinco, terre récupérée, José est aujourd’hui Werken de la communauté. Cet es- pace est partagé par des Mapuche et des Chiliens qui ont des cabanes touristiques. Près du lac il est possible de cultiver des légumes et, sur les pentes de la montagne, du blé. La communauté com- prend une centaine de familles. Selon José La communauté est prête à se développer sans l’aide de l’Etat, ni de la CONADI (sorte de Ministère indigène), ni des autorités de la commune de Contul- mo. Ils veulent être autonomes. La communauté gère un camping qui, d’année en année, s’améliore. ils ont un public fidèle qui passe toutes les vacances d’été dans ce lieu. Le camping dispose d’un lo- cal où les femmes de la communauté peuvent, pour une somme modique, louer un espace pour vendre leurs produits (bijoux, métier à tisser, produits typiques de la région). En outre, le blé planté et récolté est vendu dans la ville de Cañete.

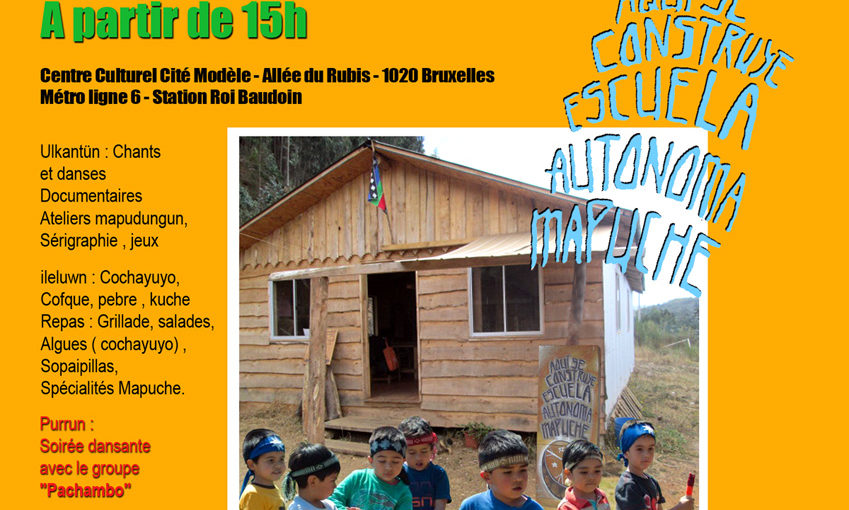

École autonome « Juana Millahual »

Au cours des visites de José en Europe, il nous a entretenu du rêve (pewma) de la communauté : « être autonomes dans l’éducation de leurs enfants ». Ils souhaitent reprendre les coutumes et les ri- tuels de la culture mapuche. Avec l’aide d’une ONG italienne, les villageois ont construit une petite école : l’école Juana Millahual (cuisine, salle de classe, toilettes) est une maison modeste mais belle qui n’est pas destinée pour l’instant à concurrencer ou remplacer l’éducation des écoles de l’Etat chi- lien. Pour le moment, y ont lieu des cours de mapudungun, des ateliers sur la culture et la cosmovision mapuche. Le samedi, ici, la langue de la terre est parlée. L’objectif principal est de transmettre aux adolescents et enfants la culture, la langue et les rituels mapuche. Angélica est celle qui dirige les ateliers.

L’un des gros problèmes de ce lieu est son isolement car elle est entourée de collines, les communications y sont difficiles, donc un espace Internet, où les techniques informatiques sont enseignées aux jeunes a été créé.

Étant donné que cette communauté ne veut demander aucune subvention à l’État chilien et qu’elle n’accepte pas plus que la CONADI soit un interlocuteur entre elle et l’État chilien, l’ « autonomie » recherchée est fort difficile, vu le manque de moyens économiques. Malgré cela, ils suivent leurs propres principes, et ils ont décidé de gérer leur territoire pour et par eux-mêmes. Même si l’école est modeste, c’est un bon début pour mettre en pratique « l’autonomie ».