« Entretien avec Francesco Rosi » par Pierre Pageau

Ciné-Bulles, vol. 19, n° 1, 2000, p. 40 – 43. Source : http://id.erudit.org/iderudit/33651ac

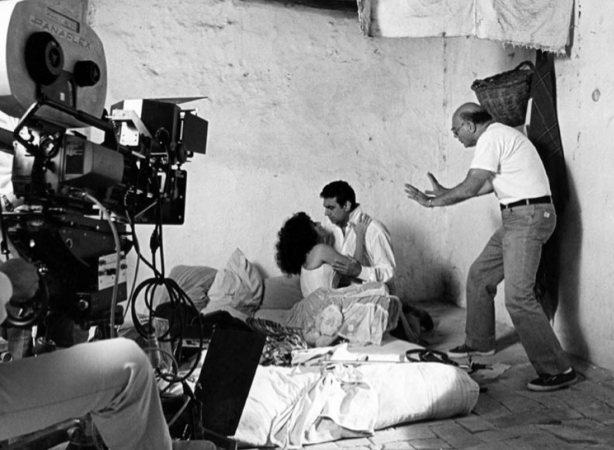

Mon adolescence de cinéphile a été marquée par les films de Francesco Rosi (Salvatore Giuliano, Main basse sur la ville, jusqu’à Cadavres exquis). Mais la carrière de Rosi débuta bien avant ses premiers films, lorsqu’il devint l’assistant de Luchino Visconti en 1948 pour Terra Tréma et par la suite pour Bellissima et Senso. C’est à l’occasion de l’hommage que lui consacrait le Festival des films du monde cette année que j’ai pu enfin le rencontrer. Pierre Pageau

Ciné-Bulles : Vous avez appris votre métier en travaillant avec Luchino Visconti.

Francesco Rosi : Ce fut une rencontre extraordinaire avec le cinéma. Le tournage de Terra Tréma a duré six mois, dans un village sicilien, sans acteurs professionnels. Visconti écrivait jour après jour le découpage à partir d’un roman de Verga, / Malavoglia. Il y a eu cette construction avec une petite équipe comme pour un documentaire, et chacun de nous devait accomplir plusieurs tâches.

Ciné-Bulles : Si on veut en apprendre plus sur votre carrière, on devrait aussi voir Journal napolitain. Quelle est la nature exacte de ce film ?

Francesco Rosi : Disons que c’est un documentaire. Pas au sens strict, mais il est tourné à moitié comme un documentaire. Pour l’autre moitié c’est une sorte de journal intime, provoqué par l’invitation des étudiants de la faculté d’architecture de l’Université de Naples. Ils me demandaient de revoir Naples, 30 ans après Main basse sur la ville, à l’occasion d’une projection de mon film à l’Université, et de discussions qui avaient lieu pour un projet de développement de la ville. J’ai pensé que je pourrais profiter de cette occasion-là, non pas pour parler de ma vie comme telle, mais de mon retour à Naples : pour constater les changements et ce qu’il y avait d’inchangé depuis l’époque du tournage de Main basse sur la ville.

Ciné-Bulles : La magouille politique.

Francesco Rosi : Oui. Et en même temps j’ai mis dans ce film d’autres séquences de films tournés à Naples, comme Lucky Luciano ou Cadavres exquis, pour évoquer mon rapport avec la ville. J’ai ajouté aussi quelques souvenirs d’enfance, mais il fallait que ce soit lié à des époques évoquées dans mes films. Par exemple, quand j’ai tourné Lucky Luciano, on se référait à l’après-guerre, alors que j’avais 20 ans. Mais cela me permettait de parler de mon enfance à Naples et de mon rapport avec la ville. Voilà ! C’est un petit film tourné pour la télévision, mais qui a bénéficié d’une distribution à l’étranger dans de nombreux festivals.

Ciné-Bulles : Combien d’années avez-vous vécu à Naples ?

Francesco Rosi : J’ai vécu là-bas toute mon enfance et mon adolescence. Je suis parti de Naples pour mon service militaire et je suis rentré après la guerre. Il ne faut pas oublier que j’ai passé un an de clandestinité à Florence, parce qu’il fallait se battre contre les fascistes et les nazis. Je suis retourné à Naples en septembre 1944 et j’ai trouvé la ville, disons, « occupée » par les Américains.

Parce que le front de la guerre était à Cassino, à 100 km de Naples. La ville avait été détruite mais reprenait vie après l’occupation par les militaires. Les gens mangeaient enfin. Mais en même temps il y avait un peu de corruption et certains réagissaient devant cette situation. La ville a inspiré beaucoup d’écrivains et de cinéastes. Dans Lucky Luciano, j’ai inclus beaucoup de souvenirs de cette époque.

Ciné-Bulles : On a souvent l’impression qu’il existe deux Italies, la vraie serait au Sud tandis que le Nord représenterait les « mauvais » Italiens. C’est un thème fréquent dans le cinéma italien.

Francesco Rosi : La différence entre le Sud et le Nord dépend surtout du développement de deux cultures différentes. Dans le Nord, c’est la culture du travail industrialisé, de l’entreprise, du développement de l’économie. Au Sud, la vie a été caractérisée par la présence des grands propriétaires terriens, avec le développement d’une culture qui accentue le côté humaniste. Mais ce n’est pas vrai que le Sud c’est seulement la fantaisie, l’improvisation, la « joie de vivre ». Vous savez très bien qu’il y a dans cette partie de l’Italie des philosophes et de très grands écrivains qui ont travaillé sur la raison comme Jean-Baptiste Vico, Tommaso Campanella ou Luigi Pirandello. On peut donc dire que dans le Sud, il y a un conflit éternel entre la fantaisie et la raison.

Ciné-Bulles : Cette description s’applique également à vos films. Il y a presque toujours un côté politique avec une analyse rationnelle du pouvoir et, en même temps, un lyrisme, de la fantaisie.

Francesco Rosi : Le Sud est caractérisé par une forte présence des sociétés

criminelles, différentes selon les régions : la Mafia sicilienne est très différente de

la Comorra napolitaine, de l’Andragetta calabraise. Même les Pouilles qui n’avaient pas de société criminelle avant en ont maintenant une très forte, la Sacra Colona Unita. La présence de ces sociétés criminelles représente aussi une culture.

Ciné-Bulles : Cest ce que montrent vos films. En particulier Salvatore Giuliano qui met l’accent sur tout ce qui entoure Giuliano et la culture de la Mafia. Vous avez toujours voulu dénoncer ces pouvoirs occultes.

Francesco Rosi : Ce n’est pas seulement une question de dénonciation. Il faut faire des films qui provoquent une réflexion sur des sujets qui ne sont pas nécessairement connus par tous les publics. Comme le cinéma est un moyen puissant de connaissances et aussi d’échanges, j’ai toujours pensé qu’à travers le cinéma on pouvait parler d’Histoire, de culture ou de différences ethniques, mais pas à la manière d’un essai ou dans un style journalistique, plutôt comme un roman. Parce que je raconte des histoires, je ne suis pas nécessairement un professeur d’histoire ni un journaliste. Mon activité principale, c’est d’être un narrateur : je raconte la vie des hommes, même s’il n’est pas nécessaire de la raconter toujours en s’intéressant à leur vie privée. Ce qui caractérise la plupart de mes films, c’est le rapport entre l’individu et la collectivité. Je me suis préoccupé de ce qui est public, parce que cela nous appartient à tous, en tant qu’hommes et en tant que citoyens. Salvatore Giuliano, Main basse sur la ville, l’Affaire Mattei, Cadavres exquis, Trois Frères, les Hommes contre et le Christ s’est arrêté à Eboli sont tous des films qui valorisent le côté public de l’histoire et non pas le côté privé.

Ciné-Bulles : Mais dans vos films plus récents, je pense à Oublier Palerme, vous établissez des liens entre l’individuel et le collectif en privilégiant l’aspect privé.

Francesco Rosi : C’est pour cela que j’ai dit que dans presque tous mes films j’ai posé l’argument des rapports entre les individus et les collectivités, et qu’il y a des films dans lesquels j’ai carrément privilégié l’aspect public et un peu mis de côté l’analyse psychologique des personnages. Il y a d’autres films où j’ai davantage accentué le côté psychologique, le côté privé. Dans Oublier Palerme comme dans Chronique d’une mort annoncée, ou Carmen, on retrouve cela. Dans le dernier, la Trêve, c’est le problème de l’Holocauste mais aussi le problème du retour à la vie. Ce n’est pas seulement la question de la mémoire, des camps d’extermination nazis, mais la façon de pouvoir se reprendre, se retrouver, petit à petit, pendant les neuf mois de ce voyage de retour dans une Europe en ruines. C’est la possibilité de voir comment un homme qui a été détruit dans son âme, dans sa conscience, dans sa conception de la vie par l’horreur nazie, peut tout de même reprendre le goût de la vie : retrouver le goût d’un panorama, d’écouter un peu de musique, de regarder le visage d’un homme ou d’une femme. C’est cela que j’ai voulu montrer à partir du livre de Primo Levi. Il y a donc un peu plus de ce côté « personnel » dans mes derniers films, alors que dans les premiers il y a plus de collectif et un peu moins de psychologie, car pour raconter Giuliano ou faire Main basse sur la ville, l’effet m’intéressait davantage que le jeu psychologique.

Ciné-Bulles : Pour traduire l’univers social et physique de Giuliano il fallait mettre de côté l’aspect psychologique. C’est d’ailleurs ce que le travail de caméra de Di Venanzo fait très bien dans Salvatore Giuliano.

Francesco Rosi : Le travail de caméra de Di Venanzo est fabuleux.

Ciné-Bulles : Le rapport entre le pays physique et le drame de Giuliano ressort très bien.

Francesco Rosi : J’ai revu le film à l’occasion de la projection organisée par le Festival des films du monde. C’est une copie restaurée par Cinecittà, avec un noir et blanc magnifique. Je dois admettre que j’aime moins les films en couleurs… J’ai travaillé longtemps avec Pasqualino De Santis, l’élève de Di Venanzo. Il a commencé avec moi après sa mort. Je lui ai confié Sophia Loren dans un film en couleurs, Cera Una Volta (la Belle et le cavalier, 1967) et il a fait une très belle photo : des gens disent que Sophia n’a jamais été aussi belle que dans ce film. Elle est encore merveilleuse, mais à cette époque… Et il a fait la photo de tous mes films par la suite. Malheureusement il est mort durant le tournage de mon dernier film, la Trêve. Alors j’ai confié les images à son élève, Marco Pontecorvo.

Ciné-Bulles : Vous êtes très fidèle à vos collaborateurs, notamment Tonino Guerra, scénariste de plusieurs de vos films.

Francesco Rosi : Depuis Cera Una Volta, il a travaillé sur tous mes films. Il a la liberté d’un poète, et il m’apporte son expérience de scénariste. Je suis beaucoup plus réaliste que lui, aussi il y a cette rencontre de deux caractères qui ont un penchant un peu différent vis-à-vis de l’écriture et de la vie, et cela produit quelque chose de positif. Je lui ai donc proposé de travailler avec moi dans des films apparemment loin de ses préoccupations : l’Affaire Mattei, Cadavres exquis ou Lucky Luciano. Un réalisateur, même s’il sait ce qu’il veut faire et se trouve à l’origine des projets qu’il réalise, peut avoir besoin de la confrontation pour trouver les solutions les plus adéquates. Pour réaliser des projets personnels qui nous tiennent à cœur, il faut faire des sacrifices. Par exemple je n’ai pas touché un sou pour réaliser les Hommes contre, parce que personne ne voulait faire ce film sur la Première Guerre mondiale : un sujet tabou pour l’Italie. Le film touchait à ce sujet avec réalisme, dans la réalité de l’horreur de la guerre ; c’est pourquoi personne ne voulait soutenir cette production. Il m’a donc fallu mettre tout mon salaire dans la production du film. J’aurais pu le reprendre ensuite, bien entendu, mais dans les faits on ne touche rien. C’est cela le problème. Et le pire, c’est que le film circule, en France par exemple, mais pas en Italie.

Ciné-Bulles : Une forme de censure ?

Francesco Rosi : Celui qui a le film entre les mains ne le passe pas à la télé, parce qu’il ne veut pas de problèmes avec les institutions officielles. J’ai fait d’autres films dans lesquels j’ai participé pour aider à la réalisation, mais j’ai rarement pris l’argent. Vous savez, la façon de convaincre dans ce métier et de réaliser les films que l’on veut faire c’est toujours de donner un coup de main sur le plan financier. Je dois admettre que j’ai toujours trouvé la possibilité de convaincre pour tourner mes films.

« Francesco Rosi, pour moi, a été le grand modèle, je me souviens, avec Louis Malle, j’étais pour la première fois de ma vie dans un festival : c’était à Venise pour le Feu follet. J’avais été son assistant et nous étions très amis. J’ai assisté à mon premier festival, c’était en 1962, 1963 peut-être… Avec encore l’élégance italienne du Lido. Et là on a vu Main basse sur la ville : l’ai été tout simplement soufflé parce que c’était un cinéma extrêmement dynamique, comme le cinéma américain. Mon grand modèle, à l’époque, était Elia Kazan. Et voilà qu’on trouvait cette même dynamique dans un film européen, avec en plus une description sociale et une accusation très précise du monde de la spéculation immobilière qui était de mèche avec les hommes politiques. On voyait en même temps les gens dans la rue, on voyait des portraits, les exposants, qui à leur façon étaient sympathiques. Donc un cinéma extraordinairement vivant, tenu souvent caméra à l’épaule, mais quand même tourné comme une grande fresque. Cela n’avait pas le côté étriqué de la Nouvelle Vague, qui utilisait la caméra à l’épaule pour suivre deux amoureux dans un ascenseur. C’est plus intéressant quand c’est tout un quartier qui s’écroule ! Cette rencontre avec le film de Rosi m’a toujours beaucoup influencé. »

(Volker Schlôndorff sur Francesco Rosi)