Illustration : Amédée Ozenfant, Les quatre races, 1928, Huile sur toile, 332 x 500 cm. © Philippe Migeat – Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP. © Adagp, Paris.

Présenté au Centre Pompidou d’octobre 2013 à janvier 2015, le dernier accrochage des collections permanentes, intitulé Modernités plurielles, a fait le pari d’une histoire mondiale de l’art du XXe siècle qui réhabiliterait les courants périphériques et non-occidentaux du modernisme[Ce billet s’inscrit dans le cadre du chantier « [Photo/Savoirs/Critiques ». Exceptionnellement il n’évoque pas la photographie, ses objets, ses pratiques ou ses usages, mais il propose des clés d’analyse au fort pouvoir heuristique pour toute étude sur la photographie et ses modes d’exposition. (Note de la rédaction.)]]. Elle s’inscrivait ainsi dans la mouvance des études post-coloniales et des transferts culturels qui remettent aujourd’hui en question l’identité artistique, les hiérarchies et échelles préétablies entre artistes, en étudiant les métissages et rapports de force induits par les échanges entre deux cultures. Mais l’exposition a aussi hérité du principal défaut de ces théories, l’européocentrisme : en l’absence d’un décentrement radical de la pensée, la décision sur l’originalité en art et la construction d’un nouveau récit global continue d’appartenir à l’Occident.

Fondé sur une relecture critique de l’histoire de l’art du XXe siècle, Modernités plurielles a été conçu dans le cadre d’un projet de recherche axé sur la mondialisation, dont l’un des objectifs était la mise en valeur des pratiques artistiques non-occidentales, leurs histoires et leurs discours. L’idée qui animait cet accrochage était donc le décentrement, ce qui impliquait la remise en cause des discours dominants, de la dichotomie centre/périphérie et des hiérarchies établies au sein de l’histoire de l’art. Cette tentative de dépassement du canon européo-américain proposait une ouverture vers une géographie globale de l’art et, par conséquent, devait mener à une réécriture de l’histoire de l’art. Dans ce sens, quels choix ont été faits afin de contribuer à un renouvellement du discours conventionnel sur l’art moderne ? Cet objectif a‑t-il été atteint ?

Dans cet accrochage défini comme une « exposition-manifeste[Voir Catherine Grenier, « Le monde à l’envers ? », in Catherine Grenier (dir.), Modernités plurielles, 1905 – 1970 : dans les collections du Musée national d’art moderne, 23 oct. 2013 – 26 janv. 2015, Paris, Centre Pompidou, 2013, p. 15 – 31.]] », Catherine Grenier, ancienne directrice du service Recherche et Mondialisation, est restée fidèle à la vision éclatée de l’histoire de l’art qu’elle proposait déjà dans [Big Bang (15 juin 2005 – 3 avril 2006), où elle bouleversait la chronologie pour répartir les œuvres en huit chapitres thématiques illustrant le traitement artistique du corps. Continuant de mettre à mal les traditions monographiques et nationales bien enracinées en histoire de l’art, elle a cette fois adopté une approche transnationale, qui puisait dans les nouvelles orientations de la recherche actuelle : transferts culturels et études post-coloniales remettent aujourd’hui en question l’identité artistique, les hiérarchies et échelles préétablies entre artistes, en s’appuyant sur les métissages et rapports de force induits par les échanges entre deux cultures. Un tel parti-pris imposait de redéfinir les notions de modernité, de modernisme et d’avant-garde, par opposition aux traditions nationales et sur un mode dialectique, puisqu’on assiste souvent à une difficile articulation entre les deux. Il fallait également revoir les classifications géographiques arbitraires telles que les oppositions Nord-Sud, occidental et non occidental, ainsi que les catégories obsolètes telles qu’« arts primitifs » ou « arts extra-occidentaux » et, enfin, relire les œuvres plus récentes à la lumière du processus de mondialisation, ce dont s’acquittent les essais de conservateurs et d’universitaires réunis dans le catalogue de l’exposition[[Ibid.]] et l’anthologie Art et mondialisation[[Catherine Grenier et Sophie Orlando (dir.), Art et mondialisation : décentrements : anthologie de textes de 1950 à nos jours, Paris, Centre Pompidou, 2013.]].

De précédentes expositions avaient déjà tenté de réhabiliter des courants artistiques périphériques ou de mettre en lumière la création des pays situés hors du circuit canonique de la modernité. Magiciens de la Terre (1989) en est l’exemple phare. Exposition emblématique réalisée conjointement au Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette, elle a pour la première fois en France mis en lumière l’altérité non occidentale, en donnant à voir le travail des artistes africains, asiatiques et latino-américains, ce qui lui a valu d’être définie à l’époque comme « la première exposition mondiale de l’art contemporain[[« Magiciens de la Terre. Hans Belting in conversation with Jean-Hubert Martin », in Hans Belting, Andrea Buddensieg and Peter Weibel (eds), The Global contemporary and the rise of new art worlds, Karlsruhe, ZKM Center for art and media, 2013, p. 208.]] ». Dans un geste perçu par certains comme une provocation, son commissaire, Jean-Hubert Martin, a juxtaposé des artistes occidentaux et des artistes issus d’anciennes colonies : des noms encore inconnus en côtoyaient ainsi d’autres dont la renommée était établie[[Malgré son intention louable de montrer une grande partie de la production artistique non européenne ou nord-américaine restée jusque-là invisible, cette exposition a été amplement critiquée dès 1989. Aujourd’hui encore l’analyse critique de ses partis-pris continue de s’exercer. Comme l’a signalé la critique d’art chilienne Adriana Valdés, une grande partie de l’Amérique latine était absente dans cette exposition, « surtout celle qui manque de racines africaines ». (Voir Adriana Valdés, Composición de lugar, Santiago, Ed. Universitaria, 1996, p. 82). Pour sa part, le commissaire d’exposition et théoricien de l’art d’origine nigérienne Okwui Enwezor a accusé Jean-Hubert Martin d’avoir exclu les artistes africains appartenant à la diaspora africaine qui avaient reçu une éducation occidentale, renvoyant ainsi les Africains à leur condition primitive. (Voir « Magiciens de la Terre. Hans Belting in conversation with Jean-Hubert Martin », in Hans Belting, Andrea Buddensieg and Peter Weibel (eds), op. cit. p. 209).]].

En plus de faire le grand écart entre plusieurs continents, Modernités plurielles recoupait quant à elle tout le XXe siècle, d’où la difficulté à embrasser sans partialité ni raccourci, sur un mode synchronique, toute la complexité d’une histoire de l’art fluctuante, stratifiée, faite d’actualisations et de retours en arrière. Le parcours de Modernités plurielles voulait proposer une lecture à contre-courant des traditionnels récits du modernisme qui faisaient se succéder, de façon linéaire et téléologique, les mouvements artistiques. Quoique ce fil conducteur ait pu être retrouvé dans les quelques grands noms disséminés dans des salles thématiques dédiées au fauvisme, à l’expressionnisme, au futurisme ou au constructivisme, il était enrichi par l’inclusion de mouvements parallèles, à la marge diront certains, nés hors des principaux centres d’avant-gardes européens ou nord-américains. Étaient ainsi convoquées des œuvres produites en Amérique du Sud, en Afrique, ou plus près de nous en Europe orientale. Plutôt que les chefs‑d’œuvre bien connus du public, les conservateurs ont donc préféré sélectionner, dans les réserves du musée, des œuvres acquises par l’État lors d’expositions consacrées, durant l’entre-deux-guerres, à l’art de différents pays à l’ancien Musée des écoles étrangères (l’actuel Jeu de Paume), lors des salons officiels ou reçues par donation. Ces œuvres composaient un panorama des pratiques de la scène artistique cosmopolite de l’« École de Paris » mais aussi des expressions traditionalistes dues à des artistes venus d’autres continents, notamment de la Chine et du Japon. Plus ou moins académiques, certaines tombées dans l’oubli depuis, elles témoignaient aussi de l’évolution de l’histoire du goût français[[Cet accrochage a ainsi permis la découverte de plus de 200 œuvres inédites, parmi lesquelles comptent également des nouvelles acquisitions et des dons récents importants.]]. On observait ainsi sur les murs de l’exposition un mouvement de va-et-vient entre occident et mondes non-occidentaux, entre capitales de la modernité et régions périphériques. Les œuvres témoignaient par exemple de l’intérêt pour les primitivismes – arts extra-occidentaux, art populaire, art brut – de la part de représentants des avant-gardes tels André Breton ou Michel Leiris, dont étaient présentées les collections personnelles d’artefacts et d’œuvres cubistes ou expressionnistes[[Lors de la donation faite à l’État par Louise et Michel Leiris de la collection de l’écrivain et de son beau-frère, Daniel-Henry Kahnweiler, les peintures et sculptures ont été attribuées au Centre Pompidou, alors que les objets ethnographiques intégraient la collection du Musée du quai Branly.]].

Inversement, l’exposition s’appliquait à montrer que les artistes sud-américains, africains ou est-européens connaissaient et relayaient les mouvements d’avant-garde dans leurs revues et leurs manifestes. Les sources de ces translations étaient entre autres illustrées par le biais des murs tapissés de reproductions de revues modernistes, moyen privilégié des créateurs pour s’informer sur les scènes artistiques étrangères. Les choix d’accrochage des périodiques présents dans l’exposition Modernités plurielles associaient ainsi la traditionnelle présentation en vitrines thématiques à un geste curatorial original, qui tirait parti des possibilités offertes par la numérisation : les reproductions des couvertures de revues avaient été assemblées en patchwork sur de gigantesques affiches et accrochées au mur. Par le biais de ces papiers peints, toute la complexité des relations nouées au sein du vaste réseau éditorial des avant-gardes était mise en lumière. D’une couverture à l’autre, les correspondances formelles attestaient de l’usage d’un même vocabulaire typographique ; le multilinguisme éclairait les contacts établis au-delà des frontières et l’internationalisme revendiqué par les rédacteurs. Alors que la simple juxtaposition des exemplaires aurait suffi à donner une idée de la richesse de ces connexions, les commissaires ont voulu conférer une logique interne à cet assemblage. Pour ce faire, ils se sont inspirés de la rubrique, présente dans de nombreuses revues, qui énumérait tous les périodiques d’orientation analogue envoyés à la rédaction. Le motif de la grille, souvent choisi par les typographes novateurs pour ordonner la page de cette « revue des revues », avait été convoqué et reproduit dans l’exposition[[Voir Mica Gherghescu, « Grilles et arborescences », in Catherine Grenier (dir.), Modernités plurielles. 1905 – 1970, op. cit., p. 40 – 41.]].

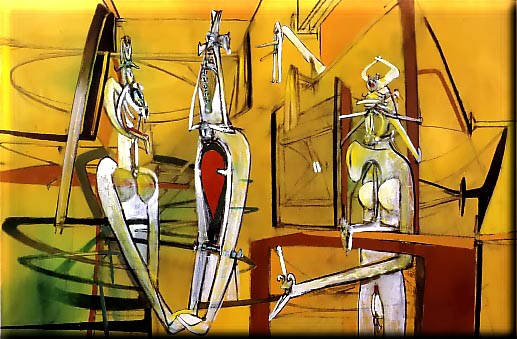

“Chamboles es amoureuses” de Roberto Matta, 1947

Cependant, cet accrochage n’insistait pas assez sur le fait que ces transferts et les créations qui en résultaient échappaient le plus souvent aux registres de la reprise et de l’imitation, dans la mesure où les artistes restaient profondément attachés à leur identité artistique propre. À ce titre, signalons la salle dédiée au mouvement anthropophage, dont le célèbre manifeste prônait l’assimilation et l’appropriation de la culture étrangère, dominante et colonisatrice[[Le poète brésilien Oswald de Andrade publia en 1928 son Manifeste anthropophage, texte fondateur du modernisme brésilien où il affirmait : « Seul m’intéresse ce qui n’est pas mien. Loi de l’homme. Loi de l’anthropophage ». (Voir Oswald de Andrade, Manifeste anthropophage, traduction et notes de Lorena Janeiro, Paris/Bruxelles, BlackJack Éditions, 2011, p. 8). On peut regretter que la traduction en français du texte intégral du Manifeste Anthropophage n’ait pas été disponible à la consultation dans la salle qui lui était consacrée.]]. Pour ces artistes se proposant de manger la culture colonisatrice, « il ne [s’agissait] pas de singer la modernité européenne mais bien de la manger, de l’assimiler pour en forger une déclinaison singulière. L’anthropophage n’est pas cannibale, il ne mange pas simplement pour se nourrir. À travers un rituel défini, l’anthropophage mange ce qui peut le rendre plus puissant[[Oswald de Andrade – “Manifeste anthropophage” / Suely Rolnik – “Anthropophagie Zombie”, BlackJack Editions. http://www.blackjackeditions.com/bj/?page_id=1031. Consulté le 31/01/2015.]] ». L’ingestion symbolique du colonisateur indiquait une appropriation culturelle qui n’impliquait pas le renoncement à sa propre singularité et encore moins une copie banale du discours plastique dominant.

Bien que l’idée qui animait cet accrochage était celle de proposer une géographie élargie de l’art moderne qui aurait intégré tous les continents[[Cet accrochage comprenait plus de 1 000 œuvres et près de 400 artistes, intégrant ainsi, aux côtés des différents courants européens de l’art, les expressions artistiques qui se sont développées aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique.]] et remis en lumière « un certain nombre d’esthétiques et d’artistes injustement négligés[[Dépliant de l’exposition, n. p.]] », la volonté d’englober les « périphéries » et les choix qui ont été faits dans ce sens témoignaient paradoxalement d’une trahison du propos sous-jacent, qui affirmait que « les modernités ne sont pas unifiées mais plurielles[[Ibid., n. p.]] ». En effet, la remise en cause de la « supériorité » européo-américaine – qui justifiait la construction d’une histoire de l’art négligeant volontairement les productions périphériques – était subtilement annulée. Les artistes non européens qui étaient montrés ont pour la plupart vécu des longues années en Europe, où ils ont construit en partie leur carrière[[Pour ne citer que quelques exemples, l’artiste chilien Roberto Matta, à qui on a consacré une salle entière, a côtoyé de près le cercle d’André Breton ; le peintre cubain Wifredo Lam auquel on réserve une place importante était également proche des surréalistes ; le photographe Sergio Larraín a appartenu à l’agence Magnum pendant son séjour à Paris ; quant aux artistes asiatiques exposés, Léonard Foujita, Yuliang Pan, Sanyu et Shuhong Chang ont beaucoup puisé dans le langage artistique occidental pour construire leur œuvre. Par ailleurs, même le catalogue de l’exposition souligne que la renommée de l’artiste japonais Léonard Foujita « fut d’abord européenne, occidentale, bien avant de devenir japonaise ». (Voir Jacques Giès, « Les modernités plurielles au Japon et en Chine », in Catherine Grenier (dir.), Modernités plurielles, 1905 – 1970, op. cit., p.137.]]. Ce choix d’accrochage ne témoignait donc pas d’une volonté de rendre visible ce qui était auparavant invisible, mais de ratifier la force de gravitation de l’Europe et la suprématie du canon européen dans la validation de toute carrière artistique. Par ailleurs, le choix de dédier une salle entière à l’indigénisme en Amérique latine alimentait le stéréotype « d’exportation » qui plane sur l’art latino-américain : un mélange d’exotisme, d’une forte composante indigène et d’une dose de naïveté. Pour un visiteur non avisé, l’équation était simple : Amérique latine = indigénisme. Encore plus, le cartel de la salle corroborait cette idée[[Le cartel de la salle 18 dénommée « Indigénisme », disait : « Les diverses scènes artistiques d’Amérique latine se caractérisent, dans les années 1920, par une description de la vie populaire, en particulier celle des populations indigènes ».]]. Comme l’a bien signalé la journaliste et critique d’art Catalina Mena à propos de cette fâcheuse tendance à la simplification :

Il y a une façon d’observer “l’autre” qui est inévitablement réductrice. Un tel réductionnisme résulte finalement de la distance : vu de loin, tout apparaît aisément simplifiable, résumable, assimilable ; seul un examen plus minutieux permet de révéler la complexité, de mettre en évidence la diversité et de problématiser l’analyse[[Catalina Mena, “Recent chiliean art. Passenger in transit”, Art Nexus, vol. 2, n°6, October 1st, 2003, p. 96. Notre traduction.]].

Qui plus est, l’exposition réaffirmait par endroits les hiérarchies qu’elle était censée mettre à mal, comme c’était le cas dans la salle consacrée à l’Afrique, où le cartel signalait que l’art africain est une « synthèse entre imitation du modèle occidental et retour aux sources des traditions artistiques endogènes ». Il n’était mentionné nulle part que cette « imitation » est en partie une conséquence de la colonisation : en effet, la Grande-Bretagne comme la France ont créé des écoles d’art dans leurs colonies en Afrique, lesquelles y ont introduit des méthodes d’enseignement, des techniques et du matériel européens. Par conséquent, il est évident que beaucoup d’artistes se sont formés selon les canons de représentation occidentaux[[En ce qui concerne l’Afrique du Sud, le Centre d’art Polly Street, lancé à Johannesburg en 1949, constitue le premier programme d’arts plastiques pour les artistes modernes noirs de ce pays.]]. Par ailleurs, comme l’a bien noté David Koloane, « il est évident qu’il n’existe pas de dénominateur commun de ce qui constitue réellement une expression africaine “authentique” […] le problème de l’identité sera déterminé dans une large mesure par le type spécifique de domination coloniale d’un pays[[David Koloane, “The identity question : Focus of black South African expression”, in Olu Oguibe and Okwui Enwezor (eds), Reading the contemporary. African art from theory to the marketplace, London, Institute of International Visual Arts (inIVA), 1999, p. 329. Notre traduction.]] ».

Dans la mesure où Modernités plurielles s’était donné pour tâche de rendre visible la pluralité des langages artistiques, courants et contre-courants qui ont surgi tout au long de ce qu’on nomme la « modernité », conférant une forme muséale à l’idée d’une géographie globale de l’art, on peut donc avancer que cette exposition s’inscrivait dans le sillon ouvert par Jean-Hubert Martin en 1989 avec Magiciens de la Terre. Néanmoins, le tournant global de l’art que Joaquín Barriendos a appelé « l’effet-Magiciens » n’est pas exempt d’une certaine perversité : Comme le montrent les ambiguïtés à l’œuvre dans Modernités plurielles, ce décentrement du canon n’est autre chose que l’installation de « l’art mondial comme lingua franca postcoloniale offerte au monde par l’Occident[[Kantuta Quirós et Aliocha Imhoff, « Au-delà de l’effet-Magiciens ». Disponible sur : http://www.lepeuplequimanque.org/magiciens.]] ». Comme l’ont dénoncé à juste titre Kantuta Quirós et Aliocha Imhoff, « ce régime géo-esthétique repose ainsi sur un profond paradoxe, perpétuant des asymétries et des hiérarchies au cœur de ce nouveau récit mondialisé[[Ibid.]] ».

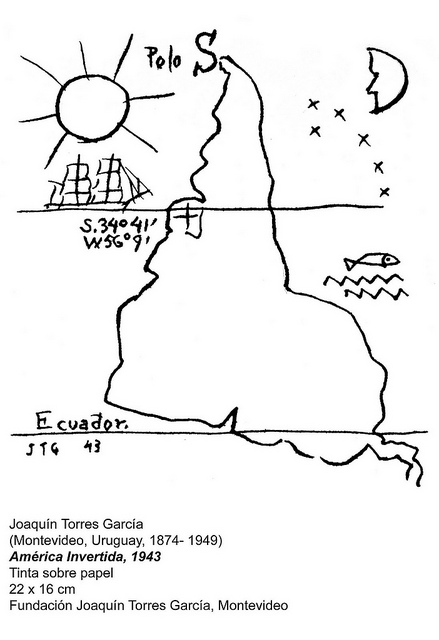

Comme le démontre une fois de plus l’exposition Modernités plurielles, il semble évident que la décision sur l’authenticité en art et la construction d’un nouveau récit global intégrant ou pas la pluralité des discours et des formes de création récemment rendues visibles continue d’appartenir à l’Occident. Le geste lucide de l’artiste uruguayen Joaquín Torres García – qui a inversé en 1943 la position du continent américain en plaçant l’Amérique du Sud au nord[[Joaquín Torres García, América invertida (1943) [dessin, Museo Juan Manuel Blanes, Montevideo, Uruguay]. Ce célèbre dessin est apparu en couverture de la revue Cículo y cuadrado, qui a par ailleurs été exposée dans l’une des salles de Modernités plurielles.]] – nous rappelle encore aujourd’hui que les discours établis avec une apparence de vérité ne sont ni neutres, ni transparents, ni objectifs, mais sont autant de constructions culturelles qui nous mettent en garde contre la nécessité de remettre en question les hiérarchies culturelles qui continuent d’exister à notre époque postcoloniale.

Maira Mora & Fedora Parkmann

Maira Mora (Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, ancienne boursière Mondialisation et études culturelles au Centre Pompidou) & Fedora Parkmann (Paris-Sorbonne Paris IV, ancienne boursière Histoire de l’art au Centre Pompidou.)

Source de l’article : arip

Notes