Heureux, vous qui vous réjouissez quand vous pouvez mettre sur un crime sa belle étiquette

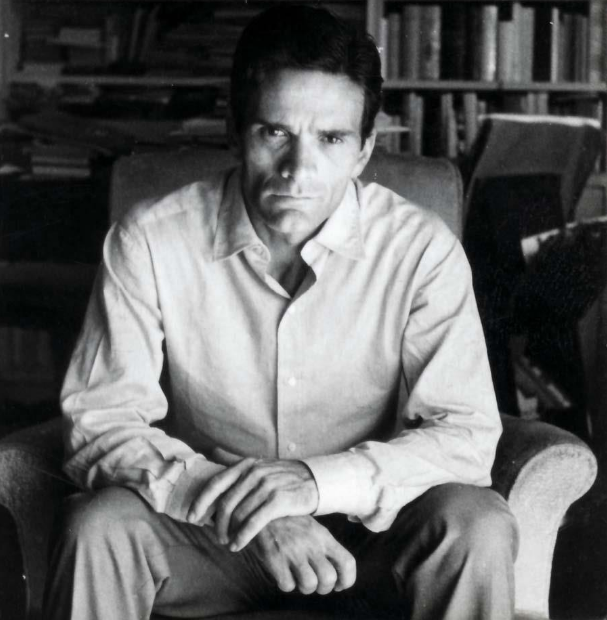

Furio Colombo : Pasolini, dans tes articles et tes écrits, tu as donné de nombreuses versions de ce que tu détestes. Tu as engagé un combat solitaire contre un si grand nombre de choses, d’institutions, de convictions, de personnes, de pouvoirs. Pour ne pas compliquer ce que je veux dire, je parlerai de « la situation », et tu sais que j’entends par là la scène contre laquelle, de manière générale, tu te bats. Maintenant je te fais cette objection. La « situation », qui comprend tous les maux dont tu parles, contient aussi tout ce qui te permet d’être Pasolini. À savoir : tout ton mérite et ton talent. Mais les instruments ? Les instruments appartiennent à la « situation ». Édition, cinéma, organisation, jusqu’aux objets mêmes. Imaginons que tu possèdes un pouvoir magique. Tu fais un geste et tout disparaît. Tout ce que tu détestes. Et toi ? Est-ce que tu ne resterais pas seul et sans moyens ? Je veux dire sans moyens d’expression…

Pier Paolo Pasolini : Oui, j’ai bien compris. Mais je ne me contente pas d’expérimenter ce pouvoir magique, j’y crois. Pas au sens médiumnique. Mais parce que je sais qu’en tapant toujours sur le même clou, on peut faire s’écrouler une maison. À petite échelle, les radicaux nous en donnent un bon exemple, quatre chats qui parviennent à déplacer la conscience d’un pays (et tu sais que je ne suis pas toujours d’accord avec eux, mais il se trouve que je suis sur le point de me rendre à leur congrès). À grande échelle, l’Histoire nous fournit le même exemple. Le refus y a toujours joué un rôle essentiel. Les saints, les ermites, mais aussi les intellectuels. Les quelques personnes qui ont fait l’Histoire sont celles qui ont dit non, et non les courtisans et les valets des cardinaux. Pour être efficace, le refus doit être grand, et non petit, total, et non pas porter sur tel ou tel point, « absurde », contraire au bon sens.

Eichmann, mon cher, avait énormément de bon sens. Qu’est-ce qui lui a fait défaut ? La capacité de dire non tout en haut, au sommet, dès le début, tandis qu’il accomplissait une tâche purement et ordinairement administrative, bureaucratique. Peut-être qu’il aura dit à ses amis que ce Himmler ne lui plaisait pas tant que ça. Il aura murmuré, comme on murmure dans les maisons d’édition, les journaux, chez les sous-dirigeants politiques et à la télévision. Ou bien il aura protesté parce que tel ou tel train s’arrêtait une fois par jour pour laisser les déportés faire leurs besoins et avaler un peu de pain et d’eau, alors qu’il aurait été plus fonctionnel ou économique de prévoir deux arrêts. Il n’a jamais enrayé la machine. Alors, trois questions se posent. Quelle est, comme tu dis, « la situation », et pour quelle raison devrait-on l’arrêter ou la détruire ? Et de quelle façon ?

F. C. Nous y voilà. Décris-nous « la situation ». Tu sais très bien que tes interventions et ton langage ont un peu l’effet du soleil qui traverse la poussière. L’image est belle mais elle ne permet pas de voir (ou de comprendre) grand-chose.

P. P. P. Merci pour l’image du soleil, mais mon ambition est bien moindre. Je

voudrais que tu regardes autour de toi et que tu prennes conscience de la tragédie. En quoi consiste la tragédie ? La tragédie est qu’il n’y a plus d’êtres humains, mais d’étranges machines qui se cognent les unes contre les autres. Et nous, les intellectuels, nous consultons l’horaire des trains de l’année passée, ou d’il y a dix ans, puis nous disons : comme c’est étrange, mais ces deux trains ne passent pas là, et comment se fait-il qu’ils se soient fracassés de cette manière ? Soit le conducteur est devenu fou, ou bien c’est un criminel isolé, ou bien il s’agit d’un complot. C’est surtout le complot qui nous fait délirer. Il nous libère de la lourde tache consistant à nous confronter en solitaires avec la vérité. Quelle merveille si, pendant que nous sommes ici à discuter, quelqu’un, dans la cave, est en train d’échafauder un plan pour se débarrasser de nous. C’est facile, c’est simple, c’est la résistance. Nous perdrons certains compagnons puis nous nous organiserons pour nous débarrasser de nos ennemis à notre tour, ou bien nous les tuerons les uns après les autres, qu’en penses-tu ?

Je sais bien que lorsque Paris brûle-t-il ? passe à la télévision, ils sont tous là à verser des larmes, avec une envie folle que l’histoire se répète, une histoire bien belle, bien propre (l’un des avantages du temps est qu’il « lave » les choses, comme la façade des maisons). Comme c’est simple, quand moi je suis d’un côté, et toi de l’autre. Je ne suis pas en train de plaisanter avec le sang, la douleur, l’effort qu’à cette époque-là aussi les gens ont dû payer pour pouvoir « choisir ». Quand tu as la tête écrasée contre telle heure, telle minute de l’histoire, faire un choix est toujours tragique. Cependant, il faut bien l’admettre, les choses étaient plus simples à l’époque. L’homme normal, avec l’aide de son courage et de sa conscience, réussit à repousser le fasciste de Salò, le nazi membre des SS, y compris de la sphère de sa vie intérieure (où, toujours, la révolution commence). Mais aujourd’hui les choses ont changé. Quelqu’un vient vers toi, déguisé en ami, il est gentil, poli, et il « collabore » (à la télévision, disons) soit pour gagner sa vie, soit parce que ce n’est quand même pas un crime.

L’autre – ou les autres, les groupes – viennent vers toi ou t’affrontent – avec leurs chantages idéologiques, avec leurs avertissements, leurs prêches, leurs anathèmes, et tu ressens qu’ils constituent aussi une menace. Ils défilent avec des banderoles et des slogans, mais qu’est-ce qui les sépare du « pouvoir » ?

F. C. En quoi consiste le pouvoir, selon toi, où se trouve-t-il, à quel endroit, comment le débusques-tu ?

P.P.P. Le pouvoir est un système d’éducation qui nous divise en dominés et

dominants. Mais attention. Un système d’éducation identique pour tous, depuis ce qu’on appelle les classes dirigeantes jusqu’aux pauvres. Voilà pourquoi tout le monde désire les mêmes choses et se comporte de la même manière. Si j’ai entre les mains un conseil d’administration ou bien une manœuvre boursière, je l’utilise. Ou sinon je prends une barre de fer. Et quand j’utilise une barre de fer, j’ai recours à la violence pour obtenir ce que je veux. Pourquoi est-ce que je le veux ? Parce qu’ils m’ont dit que c’est bien de le vouloir. J’exerce mon droit-vertu. Je suis à la fois un assassin et un homme de bien.

F. C. Ils t’ont accusé de ne plus faire de distinction entre ce qui relève de la politique et de l’idéologie, d’avoir perdu le sens de la différence profonde qui doit quand même exister entre fascistes et non fascistes, par exemple chez les jeunes.

P.P.P. C’est pour cette raison que je te parlais de l’horaire des trains de l’année

passée. Tu as déjà vu ces marionnettes qui font tellement rire les enfants parce qu’elles ont le corps tourné d’un côté, et la tête de l’autre ? Il me semble que Totò parvenait à faire un tour de ce genre. Voilà comment je vois la belle troupe d’intellectuels, sociologues, experts et journalistes pourvus des intentions les plus nobles : les choses se passent d’un côté et leur tête regardent de l’autre. Je ne dis pas que le fascisme n’existe pas. Je dis : arrêtez de me parler de la mer alors que nous sommes dans la montagne. Il s’agit d’un paysage différent. Ici on ressent le désir de tuer. Et ce désir nous relie comme les frères sinistres de l’échec sinistre d’un système social dans son ensemble. Moi aussi j’aimerais tout résoudre en isolant la brebis galeuse. Je les vois aussi les brebis galeuses. J’en vois tellement. Je les vois toutes. C’est ça l’ennui, comme je l’ai déjà dit à Moravia : pour la vie que je mène, il y a un prix à payer… C’est comme quelqu’un qui descend aux Enfers. Mais à mon retour — si je parviens à rentrer —, j’ai vu des choses différentes, et en plus grand nombre. Je ne dis pas que vous devez me croire. Je dis que vous devez constamment changer de sujet pour éviter d’affronter la vérité.

F. C. Et quelle est la vérité ?

P. P. P. Je regrette d’avoir employé ce mot. Je voulais dire la « preuve ». Permets-moi de remettre les choses dans l’ordre. Première tragédie : une éducation commune, obligatoire et erronée, qui nous pousse tous dans l’arène du tout avoir à tout prix. Nous sommes poussés dans cette arène, telle une étrange et sombre armée où certains détiennent les canons, et les autres les barres de fer. Alors une première division, classique, consiste à « rester avec les faibles ». Mais moi je dis qu’en un certain sens, tous sont faibles, parce que tous sont victimes. Et tous sont coupables, parce que tous sont prêts au jeu de massacre. À condition d’avoir. L’éducation reçue se décline en ces termes : avoir, posséder, détruire.

F. C. J’en reviens alors à la question par laquelle j’ai commencé. Toi, magiquement, tu supprimes tout. Mais tu vis de livres, et tu as besoin d’intelligences qui aiment lire. Autrement dit, de consommateurs éduqués du produit intellectuel. Tu fais du cinéma et tu as besoin non seulement de grands publics disponibles (de fait, tu as généralement beaucoup de succès populaire, autrement dit tu es « consommé » avidement par ton public), mais aussi d’une grande machinerie technique, organisationnelle, industrielle, qui tienne l’ensemble. Si tu enlèves tout cela, avec une espèce de monachisme magique de type paléocatholique et néochinois, qu’est-ce qui te reste ?

P. P. P. Tout. C’est-à-dire moi-même, être en vie, être au monde, voir, travailler, comprendre. Il existe cent manières de raconter les histoires, d’écouter les langues, de reproduire les dialectes, de faire le théâtre de marionnettes. Aux autres, il reste bien davantage. Ils peuvent me tenir tête, qu’ils soient cultivés comme moi ou bien ignorants comme moi. Le monde s’agrandit, tout se met à nous appartenir et nous n’avons besoin ni de la Bourse, ni d’un conseil d’administration, ni d’une barre de fer, pour nous dépouiller. Tu sais, dans le monde que beaucoup d’entre nous rêvaient (je répète : lire l’horaire des trains de l’année passée, mais dans ce cas précis, on peut même parler d’un horaire remontant à de nombreuses années), il y avait un patron ignoble avec un haut-de-forme et des dollars qui lui tombaient des poches, et une veuve émaciée qui réclamait justice avec ses enfants. Le beau monde de Brecht, en somme.

F. C. Tu sembles dire que tu as la nostalgie de ce monde.

P. P. P. Non ! J’ai la nostalgie des gens pauvres et vrais qui se battaient pour abattre ce patron, sans pour autant devenir ce patron. Puisqu’ils étaient exclus de tout, personne ne les avait colonisés. J’ai peur de ces Noirs qui se révoltent, et qui sont identiques au patron, autant de brigands qui veulent tout à n’importe quel prix. Cette sombre obstination dirigée vers la violence totale ne permet plus de savoir « de quel signe tu est ». Toute personne que l’on emmène mourante à l’hôpital est plus intéressée – s’il lui reste un souffle de vie – par ce que lui diront les médecins sur ses chances de survie, que parce que que lui diront les policiers sur les mécanismes du crime. Comprends-moi bien : je ne fais aucun procès d’intention, et j’ai cessé de m’intéresser à la chaîne causale, d’abord eux, d’abord lui, ou qui est le coupable en chef. Il me semble que nous avons défini ce que tu nommes la « situation ». C’est comme quand il pleut dans une ville, et que les bouches d’égout se sont engorgées. L’eau monte, c’est une eau innocente, une eau de pluie, elle ne possède ni la furie de la mer ni la méchanceté des courants d’un fleuve. Néanmoins pour une raison quelconque, elle ne descend plus mais monte. C’est la même eau de pluie célébrée par tant de poésies enfantines et « chantons sous la pluie ». Mais elle monte et te noie. Si nous en sommes arrivés à ce point, je dis : ne perdons pas notre temps à mettre une étiquette ici et une autre là. Voyons plutôt comment déboucher ce maudit égout, avant de nous retrouver tous noyés.

F. C. Et toi, pour y parvenir, tu voudrais tous nous transformer en petits bergers dépourvus d’école obligatoire, ignorants et heureux.

P. P. P. Formulée en ces termes, l’idée est stupide. Mais la fameuse école obligatoire fabrique nécessairement des gladiateurs désespérés. La masse ne cesse de s’accroître, tout comme le désespoir, tout comme la rage. Disons que j’ai fait une boutade (mais je ne crois pas). Mais vous, dites-moi autre chose. On entend dire que je regrette la révolution pure et directe faite par les opprimés, dans le seul but de devenir libres et patrons d’eux-mêmes. On entend dire que je m’imagine qu’un pareil moment pourrait encore advenir dans l’histoire de l’Italie et du monde. Le meilleur de ma pensée pourra peut-être inspirer l’une de mes futures poésies. Mais pas ce que je sais et ce que je vois. Je vais le dire carrément : je descends dans l’enfer et je sais des choses qui ne dérangent pas la paix des autres. Mais faites attention. L’enfer est en train de descendre chez vous. Il est vrai qu’il s’invente un uniforme et une justification (quelquefois). Mais il est également vrai que son désir, son besoin de violence, d’agression, de meurtre, est fort partagé par tous. Cela ne restera pas longtemps l’expérience privée et périlleuse de celui qui a, disons, expérimenté « la vie violente ». Ne vous faites pas d’illusions. Et c’est vous qui êtes, avec l’école, la télévision, le calme de vos journaux, c’est vous les grands conservateurs de cet ordre horrible fondé sur l’idée de posséder et sur l’idée de détruire. Heureux, vous qui vous réjouissez quand vous pouvez mettre sur un crime sa belle étiquette. Pour moi cela ressemble à l’une des opérations parmi tant d’autres de la culture de masse. Ne pouvant empêcher que certaines choses se produisent, on trouve la paix en fabriquant des étagères où on les range.

F. C. Mais abolir signifie nécessairement créer, si tu n’es pas toi aussi un destructeur. Les livres, par exemple, que deviennent-ils ? Je ne veux pas tenir le rôle de celui qui s’angoisse davantage pour le sort de la culture que pour celui des individus. Mais ces gens que tu sauves, dans ta vision d’un monde différent, ne peuvent pas être plus primitifs (c’est une accusation que l’on t’adresse souvent), et si nous ne voulons pas utiliser la répression « plus avancée»…

P. P. P. … Qui me fait frémir.

F. C. Si nous ne voulons pas employer de phrases toutes faites, il faut quand même être plus précis. Par exemple, dans la science-fiction comme dans le nazisme, le fait de brûler des livres constitue toujours le geste initial d’extermination. Une fois fermées les écoles, et une fois la télévision éteinte, comment animes-tu la crèche ?

P. P. P. : Je croyais m’être déjà expliqué avec Moravia. Fermer, dans mon langage, signifie changer. Mais changer d’une manière aussi drastique et désespérée que l’est la situation elle-même. Ce qui empêche d’avoir un véritable débat avec Moravia, mais surtout avec Firpo, par exemple, est que nous ressemblons à des gens qui ne voient pas la même scène, qui n’écoutent pas les mêmes voix. Pour vous un événement a lieu lorsqu’il fait l’objet d’un article, beau, bien fait, mis en page, relu, avec un titre. Mais qu’est-ce qu’il y a là-dessous ? Il manque ici le chirurgien qui a le courage d’examiner le tissu et de dire : messieurs, il s’agit d’un cancer, pas d’une maladie bénigne. Qu’est-ce que le cancer ? Une chose qui modifie toutes les cellules, qui les fait toutes s’accroître de manière folle, en dehors de la logique qui les animait précédemment. Est-il un nostalgique, le malade qui rêve de la santé qu’il avait avant, même si avant il était stupide et malheureux ? Avant le cancer, je veux dire ? Voilà, avant tout il faudra faire je ne sais quel effort afin que tous, nous regardions la même image. Moi j’écoute les hommes politiques avec leurs petites formules, tous les hommes politiques, et cela me rend fou. Ils ne savent pas de quel pays ils sont en train de parler, ils sont aussi éloignés que la lune. Et les lettrés. Et les sociologues. Et les experts en tout genre.

F. C. : Pourquoi penses-tu que pour toi, certaines choses sont tellement plus claires ?

P. P. P. : Je voudrais arrêter de parler de moi, peut-être en ai-je déjà trop dit. Tout le monde sait que mes expériences, je les paie personnellement. Mais il y a aussi mes livres et mes films. Peut-être est-ce moi qui me trompe. Mais je continue à dire que nous sommes tous en danger.