Pour une nouvelle approche de l’enseignement de la technique du cinéma

A l’origine de ce texte, un manuel destiné aux étudiants du Département Cinéma de l’université de Vlncennes où Claude Bailblé (également co-auteur d’un ouvrage sur Muriel) est enseignant. L’auteur l’a remanié en vue de l’adapter à une parution dans les Cahiers. Nous publions aujourd’hui le début de la première partie, consacré à l’Image.

Il ne s’agit pas, le lecteur s’en convaincra sans peine, d’un manuel technique au sens habituel du terme, mais d’une tentative originale de lier le savoir technique à des Interrogations plus vastes concernant la théorie du cinéma. Elle devrait permettre de revenir sur une série de questions (« Technique et Idéologie ») à la lumière d’une problématique où la psychanalyse joue un rôle Important. Son ambition est de rendre le gouffre entre savoir-faire techniciste et recherches théoriques un peu moins abyssal.

Avant-propos

Encore cette vieille question de la division du travail, encore et à nouveau cette coupure entre les artistes et les techniciens, les créateurs et les exécutants. A nouveau, car elle a déjà été abordée d’une certaine manière, dans les Cahiers, par et Jean Louis Comolli (Technique Idéologie)

Cette ligne de partage, cette démarcation fait frontière un peu partout, là où le travail d’un seul ne suffit pas à tout faire. Au cinéma, elle découpe des tâches, assigne des rôles, distribue des pouvoirs qu’un certain corporatisme s’emploie à immobiliser.

Dans cette immobilité, des idéologies s’aménagent ; d’un côté, on feint de prendre au sérieux les ressorts secrets de la technique : on les leste d’un poids de Science, on fait du savoir-faire technique, le savoir-faire cinématographique ; la technique a ses raisons que le génial créateur lui-même ne peut connaître : on le lui fait donc savoir, tout en restant à sa place. De l’autre côté, au contraire, on s’emploie à minimiser la frayeur que cause cette ignorance ; l’incapacité pratique, la méconnaissance de l’appareillage se dissolvent mystérieusement en d’autres savoirs, s’évanouissent au ciel de la création, en sa toute-puissance ; tant de subtilités, d’ineffables intuitions, échouent cependant sur la plus plate des thèses : sans ces techniciens, sans ces hommes de métier, on ne pourrait rien.

Et pourtant, il n’y a guère de réalisateurs qui n’aient rêvé un jour ou l’autre de prendre les manettes ; il n’y a guère de techniciens qui n’aient eu envie de quitter leur machine et de s’y mettre… C’est que la frontière est théoriquement bien floue entre technique et création : on l’appelle écriture, style, ou mise en scène. Et de fait les meilleures intentions ne suffisent pas à faire un bon film, et les techniques les plus sophistiquées ne garantissent pas la moindre réussite : « Ce n’est pas une bonne image, un bon son. c’est juste le bon enregistrement d’une image, d’un son. » Au Département Cinéma de Vincennes, cette coupure est déjà perceptible chez ceux qui abordent la fabrication de films. Non qu’il y ait d’un côté des amateurs de technique et de l’autre des passionnés qui ont quelque chose à dire. Cette séparation, en réalité, ils la portent en eux et doivent en vivre les frottements, les vides, les improductions, comme sans doute les lecteurs des Cahiers. C’est que la division des tâches dans la profession a fini par creuser un fossé dans les discours qu’on tient sur le cinéma.

D’un côté, il y a les manuels techniques et strictement techniques, de l’autre, le dire théorique, où il n’est jamais question des opérations, des réglages qui donnent au film son existence concrète, son style, son épaisseur narrative.

C’est là qu’il faut jeter quelques ponts, c’est là qu’il faut se risquer, au moment où justement des cinéastes créent des ateliers de production autonomes, au moment où des groupes de réalisation inventent, avec souvent leur propre matériel, un autre rapport à la technique et aux infrastructures de traitement, c’est-à-dire au budget…

C’est ce rapport borné à la technique, qu’on a dénommé le technicisme (ou son envers : le mépris de la technique) qui est en train de changer — sinon de se déplacer. L’attrait de la technique, il est vrai, pourrait bien muter en un ailleurs, soutenu par son origine : l’appareillage joue comme objet transitionnel. S’y déploie un amour régressif qui tente encore d’épuiser la perte cruelle où se déplore la forclusion de l’Autre et de réparer, inépuisable, cette séparation initiale. Objet transitionnel, certes, qui pourrait fort bien être aussi objet de déplacements.

1. L’image

Voir, c’est avoir une idée de ce qui est devant nos yeux, sans avoir besoin d’y penser. Pour comprendre cet impensé, il nous paraît nécessaire de retourner au monde visuel du petit homme, à la genèse de l’espace pour chacun de nous. Comme par hasard, le cinéma viendra hanter, par son dispositif, les lieux mêmes de la première enfance.

I. LA VUE, LE REGARD, L’ECRAN

« L'homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux. » Vigny.

L’enfant de deux à six mois sourit aux anges… Peut-être se prend-il pour un angelot voletant au plafond ? Il faut voir cette béatitude lorsqu’un visage se présente à lui : ce sourire illuminé devant les yeux, ceux de sa mère, ou ceux d’un simulacre en carton peint 1. Temps bienheureux du « moi-tout » indistinct, de l’impensé, de l’immédiat. Pour le nouveau-

né, en effet, il n’y a ni jour, ni nuit, ni sommeil, ni veille, ni objets, ni personnes. Il est tout entier dans l’expérience originelle du plaisir. Quasiment hors du temps, se confondant avec l’immortalité et la transparence du partout. Paradis sur fond de taches pré-chromatiques et informelles, plages remuantes où se faufile la couleur. Il ne se représente pas encore ce que son œil saisit.

Mais, voilà ! l’angoisse… Vers le sixième mois, l’enfant ne sourit plus qu’à sa mère, première personne secourante. Le voici, aimant un Être, cet Autre primordial. Il sait maintenant qu’il est : il découvre le dedans et le dehors, ce qu’il voit n’est que le plan-image dans son œil de ce qui constituait le « tout-indistinct ». L’œil se sépare de ce qu’il voit, devient organe, et cela vaut comme le symbole d’un manque primordial 2.

Avec cette perte originelle, s’institue la conscience du Sujet : il ne lui reste que la vision de l’apparence, et l’apparence fait masque. Quelle chute ! Vertige du maintenant, de l’ici-bas 3 .

Scrutons de plus près cet œil, que l’on ne peut regarder, sans être autrement que surpris, dans une glace.

« Je suis là, devant un miroir, à réfléchir. Je me vois me voir. A me regarder ainsi, luttant entre l’image que je vols et l’Être que je me sens, il me vient comme un mal de tête de cette schize oscillante, un effet larsen insupportable, qu’il me faut stopper. Car ma raison vacille de cette réflection multipliée, de ce vecteur qui alterne. Je suis comme néantisé d’être réduit, moi, Sujet mortel mais vivant, à cette apparence (ma peau) que mon œil appréhende comme surface sauf en ce point noir et brillant, ma prunelle, par où justement j’en fais connaissance.

Je ne suis pas celui (celle) que vous voyez, pourrait-on dire, sauf à l’endroit où s’effectue le passage de cette chute. Je ne suis pas ce masque que vous voyez — et qui m’exprime pourtant. Entre l’apparence et le Réel, il y a donc le Regard et c’est ce qui nous reste de l’Être primordial : une tache, un point évanouissant, un non-lieu où perdre la raison, où symboliser le manque central laissé par la castration scopique. « Sans doute, c’est par l’intermédiaire des masques que le masculin, le féminin se rencontrent de la façon la plus aiguë. la plus brûlante » (Lacan, p. 99 Ibid).

A chacun de se repérer dans cette capture imaginaire, d’y voir un écran, un jeu d’acteur.

« Parce que l’œil est la fenêtre de l'âme, celle-ci a toujours peur de le perdre ; de sorte qu'en présence d'une chose qui lui cause une subite épouvante, l'homme ne protège ni ses mains, ni son cœur, source de la vie, ni sa tête, habitacle du seigneur des sens, ni son odorat ou son sens du goût, mais plutôt immédiatement le sens terrifié ; et non content de fermer les yeux en serrant les paupières avec la plus grande force, il se retourne du côté opposé ; et ne se sentant pas encore rassuré, l'homme y porte une main et étend l'autre pour faire écran contre l'objet de sa terreur. » Carnets, optique. Léonard de Vinci, p. 213.

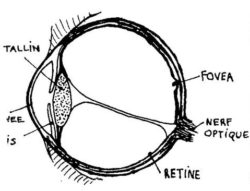

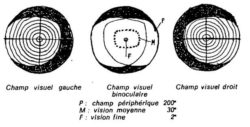

A ce qu’il paraît, la vue est marginale, périphérique, alors que le regard se pose au centre du champ visuel en un lieu pulsionnel, la tache scopique. Les physiologistes diraient que la vision fine (le regard) fait un angle solide de 1 ou 2°, la vision moyenne un angle de 20° et la vision périphérique de 200°.

Étendez la main à 45° du regard : voyez qu’il est impossible de décompter les doigts, mais qu’il est tout à fait possible de repérer s’ils remuent. La vision périphérique renseigne sur les mouvements, les approches rapides et les dangers qui s’ensuivent 4 ; elle sert surtout à déclencher la poursuite oculaire, à orienter le regard sur les signifiants que la vue découvre.

« L'œil n’a qu'une ligne centrale et voit distinctement toutes les choses qui lui parviennent sur cette ligne. Autour d’elle, il en existe une infinité d'autres qui adhèrent à celle du centre, et leur force est d'autant moindre quelles sont plus éloignées de la ligne centrale. » L.d.V. Carnets, optique, p. 237.

L’œil, le regard, l’écran

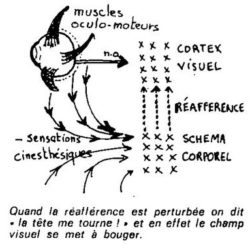

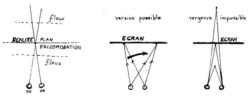

Première proposition. — Quand le regard se déplace, le champ visuel reste fixe.

Nos yeux se déplaçant constamment, l’image qu’ils forment sur la rétine bouge aussi, et pourtant ce que l’on voit reste stable. Ainsi, dès l’origine, le Sujet se trouve effacé de ce qu’il perçoit et échappe à la conscience de son existence. Comment l’image est-elle stabilisée ? Lors d’un acte moteur volontaire, il s’opère une signalisation, un signal est émis vers les structures sensorielles pour compenser les modifications perceptives qu’entraîne ce mouvement. Ainsi, en ce moment, vous lisez ligne après ligne, par saccades oculaires. En même temps qu’il envoie des influx moteurs aux muscles oculo-moteurs, votre cerveau émet des signaux (décharges corollaires associées) au cortex visuel pour annuler la perception des mouvements de l’Image au fond de l’œil (théorie de la réafférence 5).

Petite expérience : déplacez passivement votre œil droit par une légère pression du doigt sur le globe oculaire ; le champ visuel se dédouble, l’image droite glisse sur l’image gauche. Le mouvement artificiel du doigt n’a pas été compensé (pas de réafférence) et le champ visuel ne peut être stabilisé.

Par contre, si vous dirigez vos yeux normalement, le champ visuel ne bouge pas ; seule la tache scopique, le point de fixation se déplace et vous pouvez le percevoir ; au lieu de sentir le champ visuel se déplacer (c’est ce qu’on attendait) vous sentez le lieu de votre regard se déplacer dans un champ immobile (vois-ci, vois-là). S’il s’agit juste d’un coup d’œil, la tête ne bouge pas. Mais il s’agit de porter son attention durablement, la tête tourne avec le regard, afin de ramener la déflexion oculaire à zéro, de ramener la tension musculaire à l’équilibre 6 .

Autre expérience : Prenez une caméra, portez-la à l’épaule et visez, en essayant d’être le plus stable possible. L’objet filmé vous apparaît stable, malgré vos petits tremblements : la réafférence corticale vous permet de rattraper ces légers mouvements du champ. Projetez ensuite cette image sur un écran ; ces mêmes vibrations vous paraîtront Insupportables à vous, spectateur, qui ne pouvez effacer que vos propres mouvements et non ceux que la caméra a produits.

Il s’ensuit que lors d’une prise de vues, la caméra doit être tenu très fixe, si l’on tient à la stabilité exacte du cadre filmé. Les mouvements de caméra, s’il y en a, devront être coulés et fluides, si l’on tient à maintenir caché le dispositif et le regard qui le saisit.

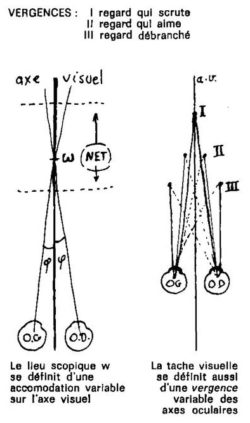

Deuxième proposition. — Quand j’existe, mon regard accommode, converge dans la profondeur.

A partir de deux mois, les yeux s’agitent. Des petits mouvements incessants, qui semblent déjà chercher quelque chose. Vers la demi-année, c’est le regard qui vient à se déplacer latéralement, verticalement, obliquement (en azimuth) mais aussi en profondeur, sagittalement (en site). Ces deux systèmes définissent un lieu dans l’espace, au loin ou au près : l’endroit du regard . Lorsque la mère s’en va, revient, l’enfant se règle volontairement dans la distance, dans l’éloignement, par une double opération que la cinesthésie 7 lui rapporte : la convergence des axes visuels, l’accommodation pour la mise au point.

Ces deux opérations couplées (elles fonctionnent en synergie) renseignent de façon précise sur la distance à laquelle le regard se pose.

Avant de devenir pré-conscientes, c’est de pouvoir les faire volontairement que l’enfant a pris conscience de son regard 8. Nous verrons qu’au cinéma, il ne reste rien de cette double opération.

Et en effet, lorsqu’on accommode au plus près, la convergence des axes oculaires augmente, lorsqu’on accommode au loin, la convergence diminue. On peut distinguer ainsi une variation de profondeur de 0,4 mm à un mètre, de 4 mm à 10 m, de 40 m à 1 km. Il s’ensuit une grande aptitude à établir une ségrégation des plans dans la profondeur (tout près, proche, au loin, très loin…).

L’extraordinaire acuité stéréoscopique de la vision binoculaire, élaborée par les signaux cinesthésiques issus des muscles orbiculo-moteurs, permet de distinguer le passage d’un point de visée à un autre de façon très fine. Quand vous accommodez/convergez sur la lune, objet situé quasiment à l’infini, puis sur les nuages situés seulement à 2 km, la différence de convergence fait un angle de 5 secondes d’arc seulement, et vous vous y retrouvez. Comme quoi, on peut être dans les nuages ou dans la lune, avec précision.

L’accommodation donne une image nette, fait la mise au point, et îa convergence amène les deux images rétiniennes en superposition exacte.

II reste néanmoins, qu’en dehors de cette tache où les images formées sur les deux rétines se ressemblent, s’assemblent — on voit un seul objet, alors que l’on a deux yeux — qu’en dehors donc du plan où se fait l’accommodation, les images sont floues et dédoublées. Une opération centrale de fusionnement s’est faite sur le plan d’accommodation, tandis que les dédoublements flous, hors de ce plan, ont été rejetés de la conscience.

Expérience : Tendez la main devant vous, accommodez à 10 m ; la main se dédouble, mais ce dédoublement est comme effacé de la conscience. Accommodez sur la main, c’est le décor qui se dédouble et devient flou, mais ce flou s’estompe à son tour…

En somme, que se passe-t-il avec l’accommodation/convergence ? D’une part, la vision binoculaire est effacée comme telle : l’image est stéréoscopique, mais unique, et on pourrait facilement se prendre pour un cyclope, si l’on n’avait la vision de nos semblables, ou si l’on n’avait déjà subi, à l’occasion, cet étrange dédoublement permis par l’alcool. D’autre part, le flou dédoublé est effacé comme tel hors de la tranche d’espace où l’on accommode, tranche dans laquelle de la convergence se tient faiblement en réserve pour affiner l’estimation de la distance.

Troisième proposition. — L’espace est appris, lorsqu’il n’est pas encore à prendre.

Avant d’aller toucher les objets qu’il a entrevus du fond de sa couche, de faire l’épreuve de la réalité par la marche hors du berceau, de classer les perceptions d’avec tes hallucinations, bref d’inventorier l’espace avec la bouche et les doigts, le petit d’homme va un peu à l’aventure.

Il y a du signifiant dans ce qu’il voit, qui se répète et qui doit être appris. Il y a un appétit de voir, né justement de la castration scopique, une voracité du regard, une démangeaison de savoir.

L’individualisation d’une forme sur un fond rend possible l’émergence d’une figure (immobile) ou d’une allure (mouvante). Des amplificateurs de contraste, disposés à même la rétine séparent les forces lumineuses des choses, établissent la ségrégation du noir-gris-blanc et surtout forment des contours, comme les traits d’un dessin, autour des plages de luminosités différentes 9. Le système visuel extrapole ensuite entre celles-ci, les régions d’intensité constante n’ayant pas besoin de fournir d’informations. Économiquement énergétique, ce système réalise l’image la plus simple, refoulant la couleur sous la figure. Il s’ensuit des formes sous un éclairage.

Avant d’apprendre à reconnaître les objets, le petit d’homme n’aurait donc accès qu’à leurs formes 10 dans des dimensions continuellement variables selon leur distance.

C’est que la dimension réelle des choses n’est pas encore connue 11 et leur taille peut apparaître changeante, voire monstrueuse, si elles sont investies d’une peur ou d’une haine.

Regardez une main à 25 cm et l’autre à 60, elles vous apparaissent de même taille, bien qu’elles forment des images de dimensions différentes sur les rétines.

« Pourquoi, quand l'image de la lumière diminue sur la prunelle, lorsque cette chandelle est emportée très loin de l'œil, elle ne décroît pas pour le jugement des spectateurs, sauf par le degré de son éclat. » Carnets, optique. L.d.V., p. 228.

Cet apprentissage des distances, de la profondeur, ne s’est pas fait en un jour, et il peut rester ici ou là des fantasmes d’énormité (repris au cinéma dans les films à monstres, genre Attention au Blob, King Kong , etc.) qui expriment bien le grandissement entre bébé et adulte mais aussi la charge des objets appréhendés de très près (hallucinés ou non).

N’y a‑t-il pas dans le changement constant de l ‘échelle de plan au cinéma 12, du plan d’ensemble au gros plan, quelque chose de voisin ? Les objets changent de dimensions et l’œil ne peut les ramener, comme dans la vision directe, à une distance réelle plausible. La proximité est alors signe d’intensité ou de dramatisation. Le forcing du gros plan, c’est moins de mettre l’objet à portée de bouche que de prélever le détail de la tache scopique (l’œil qui scrute) et de produire son assomption dans l’agrandi, sans qu’il y ait le moindre effort d’attention à faire 13 … c’est en quoi il fascine.

Poursuivons. Comment se fait l’appréhension de l’espace en son ensemble ? Avec l’apprentissage de la marche, les objets acquièrent leur taille réelle (après les avoir touchés, ils sont moins sujets à l’hallucination). Cela suppose évidemment que soit intériorisé le principe de constance, à savoir la permanence des choses et des êtres dans le décours du temps (la « mêmeté d’être “, dirait F. Dolto). C’est-à-dire que ce qui disparaît de la vue existe encore (il y a un espace-off) et qu’en outre soit admis le principe de causalité, c’est-à-dire que les effets soient logiquement produits par des causes (il y a une consécution-conséquence : ce qui suit étant vu comme causé par).

Par le jeu des ombres et des reflets, par la plus ou moins grande transparence de l’air, par la matière de leur surface, par le souvenir de leur taille ou leur mouvement, on peut estimer la distance des objets qu’on voit, s’approcher d’eux ou les regarder puisqu’ils sont dans une profondeur. Il s’ensuit que la perception du relief est possible, même en vision monoculaire.

Quatrième proposition. — L’espace se construit, s’y dénie la perte du réel.

Avant la castration scopique, point de désir, puisque pas de manque-à-être. Avec la perte originelle du Réel, de l’indistinct de la béatitude, le Signifiant appât-rets (rets-rétine-réticule) au regard de l’enfant et il commet le péché de la connaissance. Comment pourrait-il y échapper, pris dans le désir de l’Autre ? La construction de l’espace, sous la poussée du désir nouveau-né, est d’abord une projection organisatrice de la profondeur et de la largeur du champ visuel. Espace à désirer (s’y meut l’Autre), espace à structurer (pour s’y mouvoir à son tour). L’image, formée par le rayon optique, est celle de sa cause : cause première, celle de la perte originelle et de l’émergence du Signifiant. S’entend alors — le battement de la causation, de la rayure primitive marquant son être atteint pour la première fois par la grille du désir » 14. Dès lors, la couleur est refoulée au profit des formes et contours, comme en témoigne la quête incessante du « point », de la mise au net. Les choses ne me voient pas et cependant je les regarde. Et que me disent-elles ? (colli)-mate un peu. L’œil en proie au manque, au désir, scrute, contemple, dévore, se repère : accommodation, convergence, perception de la taille et de la dimension des choses. Fils géométriques, ficelles laborieuses qui construisent la profondeur et font pâlir le souvenir coloré. Fils tendus de la perspective.

II.— REPRESENTATIONS

« Comment toute grande masse projette au loin ses Images, lesquelles ont la capacité de diminuer à l'infini. » L.d.V., Carnets, Optique, p. 238. « La perspective nous vient en aide, là où le jugement est en défaut à propos des choses qui vont en diminuant. » L.d.V., p. 309.

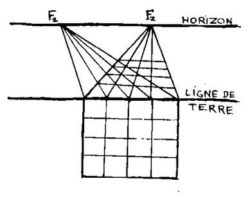

C’est à la Renaissance qu’en Occident « l’art s’élève au rang de la science », et que la perspectiva artificialis vient objectiver (bien avant l’objectif photographique) le visuel empirique (perspectiva naturalis). Brunelleschi redécouvre la perspective à l’aube du Quattrocento, il s’agit de centrer, autour d’un point de vue pris arbitrairement, une spatialité infiniment étendue, décrite selon les règles de la géométrie projective.

A l’espace discontinu, agrégatif de la peinture médiévale, est substitué l’espace systématique et déjà pré-cartésien de la Renaissance ; dès lors, la représentation est dominée par des points de fuite qui font copinage avec l’infini.

« En peinture, la perspective se divise en trois parties principales : la première traite de la diminution que subit la dimension des corps à diverses distances : la seconde concerne l'atténuation de leurs couleurs ; la troisième l’imprécision des formes et des contours à diverses distances. » L.d.V. Carnets. p. 312.

Cela veut-il dire que l’espace, dans son approche, se constitue nécessairement aujourd’hui selon les normes perspectivistes issues de la Renaissance ? Inversement, est-ce que l’enfant de l’Antiquité, sans connaître la perspectiva artificialis, ne savait pas tout aussi bien descendre un escalier, désigner un objet au loin, évaluer une distance ?

C’est que la représentation perspectiviste n’est qu’un système de repérage de l’espace (plus précis que les autres, sans doute). 15

Représentations

Il n’est pas hasardeux qu’il soit apparu à l’époque des premiers commerces internationaux, à l’âge des grandes découvertes. Le besoin de codifier exactement l’espace le plus courbe qui soit (le globe terrestre) sous forme de cartes et de plans (la planisphère) avec le maximum de précision, en s’aidant de l’astronomie, a correspondu à la montée de la classe du négoce au début de ses conquêtes.

Ce système de repérage reproduit donc au mieux un espace courbe à bords diffus et indistincts (le champ visuel) sur un espace-plan à bords finis, rectangulaire comme une fenêtre ouverte sur le monde, correspondant à la vision détaillée de l’œil ; ensuite, supprimant le flou, il rend inutile l’accommodation et son corollaire la convergence, qui va de pair. Enfin, puisqu’il se satisfait de la vision monoculaire, tel un cyclope, il imprime la profondeur dans un plan, par la ségrégation des grandeurs d’objets réputés constants.

« Pourquoi l’Antiquité n’a‑t-elle pas déjà fait ce pas apparemment si simple qui l’aurait amenée à couper la pyramide visuelle par un plan et, de là, entraînée à pousser jusqu’à une construction de l’espace véritablement exacte et systématique ? », s’interroge Panofsky 16.

C’est qu’à cette époque le sentiment de l’espace ne revendiquait nullement l’espace systématique. La réalité était discontinue. Aujourd’hui, le découpage filmique satisfait encore

cet appétit de voir, cette multiplicité des points de vue, que le tableau médiéval rassemblait. Car il n’y a pas de point de vue exhaustif où la quiddité des choses viendrait à se résoudre.

Même en fractionnant l’écran en plusieurs plans simultanés.(Godard).

Et pourtant la représentation fascine.

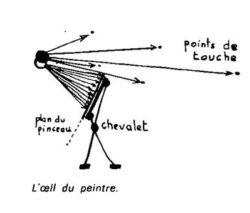

D’abord, elle repose le regard, d’un travail qui n’est plus à faire. Le peintre est allé chercher par petites touches (littéralement il touche du regard) ce que les apparences lui rapportent dans la profondeur, sous un angle très petit (des taches), et les a déposées par petits coups de pinceau en une succession de petits dépôts juxtaposés. Il a sali sa toile, point par point, ramenant chaque regard à un geste pointé, formant du donné-à-voir. De son côté le cinéaste a cadré, délimitant un espace qu’un « objectif » inscrit sur un film. (Le donné-à-voir évite de chercher du regard…)

Ensuite, la représentation occulte par des leurres les effacements, qu’elle a introduits : elle rend inutile la réafférence corticale (Indice qu’on est dans le réel) par une stabilité rigoureuse du tableau ou de l’écran. Par quoi la représentation surimpressionne la présentation ; par ailleurs, elle immobilise le corps du spectateur : il n’y a plus de quoi tourner la tête — repos — puisque le lieu du regard est figé sur une toile immobile, regardée à bonne distance. Subsistent seulement quelques petits mouvements oculaires (nystagmus) d’exploration de l’écran, qui font collure de l’impression de réalité (au cinéma) avec l’effet de Réel 17. Enfin, elle efface la vision binoculaire, et partiellement le flou, mais surtout elle scotomise le réglage de l’accommodation en profondeur et de la mise au point. La pupille est totalement immobile et le regard s’en trouve fasciné : plus de dédoublement à effacer, plus de flous, l’écran est opaque et impose sa profondeur.

(Sans cette représentation de l’éloignement, tous les objets viendraient au premier plan grossir la cacophonie de leur mélange, en un grouillement inextricable.)

Aussi bien ne se retient-on guère d’être l’écran de ce qui nous regarde.

En somme, devant le tableau ou devant I écran, je ne peux faire qu’une mise au point où je te regarde,

mais je peux faire dix versions de ce point.

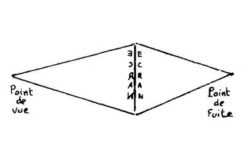

Re-présentants, le tableau et l’écran cachent leur faiblesse : l’absence de relief, de profondeur, par une simulation parfaite de la distance. Des lignes de fuite s’en vont en un point géométral s’amenuiser au zéro de l’infiniment loin, se réduisant en une buée imperceptible. Point géométral 18, œil virtuel, qui du fond du tableau regarde les lignes de fuite s’écourter en ses bords.

En prélevant touche par touche, le peintre pouvait placer le point de fuite au milieu ou sur le côté, en haut ou en oblique, voire même en dehors de son tableau. « L’objectivité » de l’objectif photographique, c’est justement de toujours le placer en plein milieu de l’image, en son centre, par la marche même des rayons optiques.

III. LA SCHIZE ORIGINELLE

A tout instant, je suis dans le réel, et le plan image de ce réel est en moi. Cette bipartition instaure la schize de l’Être : le plan image déborde de l’œil et devient imaginaire.

« Dès que l'air est illuminé, il s'emplit d'une inlinité d'images. causées par les diverses substances et couleurs qu'il contient ; et pour ces images l'œil est cible et aimant.» L.d.V. Perspect.. p. 307.

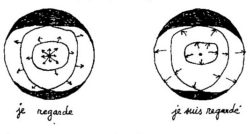

Pour comprendre la pulsion scopique, il faut ajouter que le regard se fait connaître aussi en dehors de moi : cette tache visuelle, ce lieu scopique, ça me regarde aussi.

Dès lors. la vue apparaît à double sens : je regarde, je suis regardé.

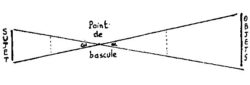

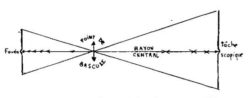

Tout dépend de ma place en x ou en w, point unique, mais point de bascule (dont j’énonçais l’instabilité devant le miroir). Et cette bascule, oscillante et fragile, se fait en une brusque asymptote du vecteur regard, qui pirouette dans l’autre sens.

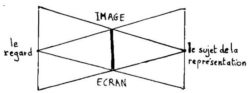

« Je ne suis pas seulement cet être punctiforme qui se repère au point géométral d’où est saisie la perspective… Le tableau, certes, est dans mon œil. Mais moi je suis dans le tableau » 19.

Et Vinci. que disait-il ? Que le réel (au dehors) s’échange avec son image (au dedans) par un point de symétrie (le cristallin) et que les deux coexistent et se mélangent.

« La perspective emploie pour la distance deux pyramides opposées, dont l'une a son sommet dans l'œil et sa base à l'horizon, et l'autre a sa base du côté de l'œil et son sommet à l'horizon. La première se rapporte à l'univers et embrasse la masse des objets qui passent devant l'œil comme un paysage par une étroite ouverture. Les objets aperçus par ce trou sembleront d'autant plus nombreux qu'ils seront éloignés de l'œil (...). La seconde pyramide se rapporte à une particularité du paysage, qui parait d'autant moindre qu'elle s'éloigne davantage de l'œil. » L.d.V. Perspectives, p. 312.

Le point de fuite de la perspectiva naturalis est donc la marque d’un œil : soit qu’il me regarde, soit qu’il origine mon regard. Là où la lumière ne rencontre que des choses, des objets ou des murs, elle s’abime en pure perte sur ce qu’elle réchauffe. Dans l’œil au contraire, elle est ressaisie pour former une image : un système optique réalise ce renversement, sur un point de bascule. En une remarquable fusion, le centre optique du cristallin est à la fois le point origine x et le lieu w du regard, puisqu’il contient et dirige la ligne de visée qui va de l’objet à l’œil et de l’œil à la fovéa, zone sensible de la vision fine.

« Pourquoi les lignes pyramidales partant des yeux arrivent en forme de pointe à l'objet regardé ? Comment les choses vues forment dans l'œil une pyramide ? Comment les deux yeux forment une pyramide dans l'objet vu? L.d.V. Carnets, p. 221

On est là tout près du schéma lacanien 20.

« Les deux triangles Sont ici superposés, comme ils sont en effet dans le fonctionnement du registre scopique. » (J.L.)

Il a été dit que la lumière se propageait en ligne droite… sauf lorsqu’elle rencontre l’œil, justement, où elle subit l’emphase de le convergence qui n’est pas rien 21.

En sa vertu, elle amène tous les rayons qui n’en peuvent mais, à pénétrer dans une chambre obscure, par l’étroit passage de la pupille qui les condense, et ce passage contracte l’entièreté du monde en ce fond d’œil si exigu que je me plais à le contempler, avec un amusement fripon. On voit en quoi il est malin cet œil.

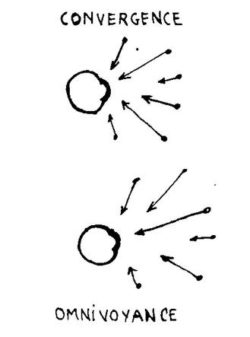

Apparemment, tous les rayons convergent vers mon œil et je suis le centre de ce que je vois. Imaginairement, je contiens donc tout l’espace, je suis devant l’univers.

Mais, en même temps, je sais que les rayons lumineux s’émettent en toutes directions, divergent en tous points de l’espace, et que je ne suis qu’un de ces points (ma pupille) pour les recueillir. Il n’est donc pas aussi malin que ça, cet œil.

C’est que je suis regardé de partout, alors que je ne vois que d’un point. D’où le fantasme d’un être absolu, omnivoyeur, qui serait partout et pourrait tout voir.

« Ce désir de puissance qui habite l’homme et nie toute distance » 22 est transféré sur un être suprême. Perdu dans une immense étendue (qu’on se rappelle), et immobilisé dans son berceau par son incapacité, l’enfant regarde sa mère occuper tous les points de l’espace, disparaître, revenir. Peut-être mesure-t-il là son impuissance, sa « divine » dépendance ?

« L'atmosphère, en son tout et chacune de ses parties, est pleine des images des corps qu'elle contient. L.d.V., p. 213.

L’emphase de la convergence oscille donc entre ces deux extrêmes : si je regarde, je réduis l’espace au point qui la saisit, au point d’oublier que je puisse être vu ; si je me sens regardé, je peux être vu de partout par une instance toute-puissante : car le propre de la pulsion scopique est d’aller à double sens, comme on l’a vu.

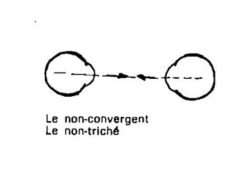

Il y a pourtant un point où l’emphatique convergence est neutralisée, démise. C’est l’axe même du système optique : les rayons centraux qui semblent émis de la tache visuelle elle-même ne subissent pas de modifications. ils conduisent leurs trajets en ligne droite, jusqu’au fond de l’œil (la fovéa) sans tricher.

Et cette ligne de mire, qui soutient le reste, c’est le non convergent dans le convergent, la vérité entourée de l’emphase. Le point de fuite, là où la différence s’amenuise au zéro de l’infini, est donc la marque du sujet à la limite de la fonction imaginaire : un point d’ancrage. Lorsque quelqu’un me regarde au fond des yeux, que reste-t-il de la savante perspective de nos regards croisés ? Et plus encore : le coït des regards tait le penser, les Êtres s’en trouvent éblouis.

Au cinéma, au contraire, c’est la triche : Il s’agit de voir sans être vu, de regarder sans qu’on puisse être regardé, bref de s’associer à la balade de qui porte la caméra ; d’épouser sa visée, sans recul.

Par l’identification au regard de la caméra, censée ignorer les temps morts, et maîtriser l’espace en tous ses points, forte de sa perspective centrée au point géométral « objectif »,

te spectateur se met en position de supposé-savoir, de voyeur tout-puissant alors qu’il est soumis, comme dans le rêve, aux images qui se présentent. Les sémiologues disaient : l’instance racontante — disons plutôt : le désir de dormir. le désir du rêve, la paresse absolue, la bouffée d’affects.

Avec le cinéma, le fantasme d’omnivoyance, d’extratemporalité est comblé dans une narration cohérente, compréhensible, vraisemblable, et c’est en quoi il se distingue des glissades et des fantaisies du rêve, des anamorphoses oniriques. Le récit est organisé par une « Instance », mais, Dieu merci, on l’oublie.

Il faut évidemment barrer tout regard qui viendrait de l’écran et qui anéantirait ce supplément. cette hypostase de la vue, en déjouant toute possibilité de se sentir regardé.

Que cherche donc le spectateur sur l’écran ? Il cherche des regards où tromper son œil, mais des regards qui ne le regardent pas. Et en cherchant le regard en chacun de ses points, il oublie l’écran, ce rectangle borné. C’est que le regard est ce point évanouissant qui montre les intentions et indique les désirs des personnages : aussi fait-on jouer les acteurs le plus possible face à la caméra, mais sans qu’ils regardent l’objectif 23.

« Telle est la véritable envie. Elle fait pâlir le Sujet devant quoi ? devant l’image d’une complétude qui se referme et de ceci que le petit a 24, le a séparé à quoi il se suspend, peut être pour un autre la possession dont il se satisfait. »

En quoi les acteurs s’apparentent aux illusionnistes : pour cacher le truc, ils jettent des regards dans une fausse direction, c’est-à-dire la bonne.

C’est un problème fréquent de mise en scène que de dégager un créneau entre les acteurs, pour que les yeux et les visages restent visibles. Si un obstacle en avant-plan cache un regard, il s’ensuit une rupture de la captation, qui doit être pensée. De la même manière, on ne fait pas échanger un regard n’importe où, entre deux comédiens, dans un plan, ou d’un plan à l’autre.

Au montage, on voit toute l’importance des raccords de regards, qui fonctionnent comme des collures de plan à plan : ils joignent en un temps continu, des espaces, des points de vue discontinus 25.

Capté par le regard, le Sujet cède à la visée qui cadra le film. Cette visée d’un Autre institue le passé dans le présent de la représentation. Forclose, cette visée, et le spectateur vient en super-position du regard prédécesseur. Il y dé-cède son pouvoir pour le prix de sa jouissance.

Mais si le moindre figurant, situé en un coin de l’image, jette un regard à l’objectif (au spectateur, car l’objectif est centré) le dispositif entier est comme troué, et toute la réalité filmique menace de s’enfuir par ce nouveau point de fuite le regard-caméra 26.

C’est que le regard-caméra fait retourner l’asymptote du dispositif : le « je regarde » sans qu’on puisse me voir devient « je suis regardé » mais en plus d’un faux regard, d’un regard re-présenté. Dès lors, la position de supposé-savoir, d’omnivoyeur, que le spectateur s’accordait à son insu, par l’identification primaire au regard de la Kaméra 27, est défoncée : il y à un regard pré-décesseur (l’Autre) qui suscita le regard de l’acteur, car il est bien clair que ce que le comédien regarde, ce n’est pas le spectateur. mais le dispositif lui-même.

Le sous-venir du pré-cédé fait choir le re-voyeur (car il s’agit d’une re-vue) dans l’impuissance d’un Sujet abusé par un système représentatif où il croyait pouvoir annihiler sa vigilance, rêver les yeux ouverts. Ce brusque réveil lui rappelle que l’image est travaillée, qu’elle a été fabriquée de toutes pièces : cette caméra, qui se porte en avant de l’action, se postant là même où le mauvais coup va survenir, ou encore, par une ubiquité démoniaque, en plusieurs endroits à la fois, n’est manœuvrée que par des mortels. se déplaçant lourdement du bidonville au palace, du passé simple au présent complexe, du flash back au flash foward.

C’est un sale coup, que ce réveil (nom de Dieu !) au fond d’un cinéma de banlieue.

Pour éviter cette déconvenue, la caméra est servie à grands frais, sur un plateau : à effets grandioses. budgets divins (et réciproquement).

- On lira à ce sujet l’ouvrage de R. Spitz “De la naissance de la parole”, p.82 et suiv, P.U.F.

- Cf. Jacques Lacan, Le séminaire, livre XI, cap. 6 à 9. Seuil

- Ni la physiologie, ni l’optique ne suffisent dès lors à rendre compte de la vue, qui est bien autre chose qu’un mécanisme géométrique ou un influx nerveux, puisqu’elle se place d’emblée dans l’économie du Sujet

- La grenouille pourvue d’une rétine simplifiée ne forme pas d’image. Elle ne “voit” que ce qui bouge. Méttez-là au milieu d’un tas de mouches mortes, elle meurt de faim

- Cf. “L’optique physiologique”, en deux tomes, de Y. Le Grand, ouvrage très complet sur ces questions

- L’œil est à cheval sur ses muscles,et on n’a qu’une semi-conscience de leur état de tension, ou de relâchement. Le mouvement de tête est donc plus fortement signalé à la conscience que le mouvement des yeux, quasi automatique. Au cinéma, devant l’écran, il s’agit seulement de saccades oculaires de faible amplitude, les mouvements de tête sont inexistants.

- Ensemble des sensations élaborées par le mouvement des muscles, collectées par des cellules spécialisées (schéma corporel), ici les sensations nées des muscles oculo-moteurs.

- Avant cette accommodation, tout ce qui apparaîtra dans la buée, non figuré, non représentable. Cf. « Les couleurs renversées, la buée », article de Jean-Louis Schefer dans les Cahiers n°230

- Juste sous la mosaïque rétinienne, un réseau horizontal relie les cellules comme un grillage. Fonctionnant comme un amplificateur de contraste, il dessine des contours à l’intersection des zones sombres et claires. Les potentiels d’action recueillis au niveau des cellules ganglionnaires, en réponse à une stimulation, sont de trois sortes, « on », « off », et « on-off » (d’après Granit). Lorsqu’on excite la rétine par un spot lumineux, il s’établit en effet comme une ligne, un fil, une découpe (réponse « on-off ») autour de la région stimulée (réponse « on ») ; au-delà du spot et de son profil, la réponse est nulle (« off »). Ce qui est vrai pour un spot l’est aussi pour des figures plus complexes : si le profane ne perçoit pas où passent les lignes d’ombres sur un visage, le portraitiste voir les zones faiblement différentes et en trace les limites.

- Faut-il voir dans la fascination pour le Noir et Blanc le goût archaïque de ces temps oubliés ?

- Il y a deux manières d’apprécier une dimension : 1) l’angle sous lequel elle est vue sans déplacer son regard, 2) l’angle de rotation que fait le regard pour se porter d’une extrémité à l’autre de l’objet. Signalons que le mot « taille » apparaît en 1223. L’œil est tailleur d’image, pour les sculpteurs. Détailler, c’est donc pénétrer à l’intérieur de l’image.

- Cf. l’article de Pascal Bonitzer, « Voici », Cahiers n°273

- Dans la réalité, c’est la convergence précise des deux yeux qui fixe le degré de dramatisation, de focalisation du regard. Au cinéma, la « grosseur » du plan fera écho.

- Jacques Lacan, Séminaire XI, p. 73

- Comme nous le démontre le “De architectura libri X” de Vitruve, le travail sur plans était très au point dès le 1er siècle avant J.-C. L’élévation en perspective précédait déjà la construction en échafaudages.

- Dans « La perspective comme forme symbolique », Ed. de Minuit.

- L’examen d’une scène, d’une affiche, révèle des mouvements complexes d’exploration, d’oscillation, avec retours répétés sur certains détails, mouvements récemment mesurés par l’ocuiomètre (Honewell-Bull) fabriqué pour les besoins publicitaires

- On verra qu’il s’agit du centre optique d’une lentille, d’un système de captation optique : cristallin ou objectif photographique

- Jacques Lacan, op. cit.

- Jacques Lacan, Séminaire, livre XI, p. 97.

- La cornée puissance 42,36 dt donne à l’œil les ¾ de sa puissance convergente. « Pourquoi la nature a fait convexe la surface de la prunelle placée dans l’œil afin que les objets environnants puissent imprimer leurs images avec des angles plus grands que si l’œil était plan ». L. d. V. Carnets, p. 201

- Panofsky, p. 160.

- Comme au théâtre où le regard-spectateur, en revanche, est permis.

- Dans cette citation de J. Lacan (op. cit.) l’objet a est ici le regard.

- Pas montable, cela veut dire ne pouvant inscrire l’illusion d’une continuité, ne pouvant effacer la discontinuité du tournage. (Je m’en tiens au film classique, narratif, tel que la télé en programme le plus souvent.

- Cf. « Les deux regards » par P. Bonitzer, Cahiers n°275

- Le spectateur se croit volontiers sujet de l’énoncé qu’il voit. Oubliant le découpage, il feint de croire à la continuité des plans tournés d’une seule volée, en un seul coup. D’où la toute-puissance prêtée à ce regard aérien et volatile.