Entretien avec Daniel Deshays : Le vrai problème avec le son, c’est la tendance à l’accumulation

S’il fallait défendre l’idée que la créativité l’emporte sur le genre cinématographique, il suffirait de faire voir/écouter ce film animalier. Il fut construit comme on ne sait plus le faire : montant son et image ensemble. La monteuse Jacqueline Lecomte joue avec le compositeur Michel Fano qui invente ici son propre langage dans une hybridité sonore et musicale. Un des premiers films écologistes. Un univers poétique qu’Orson Welles qualifiait de “trésor à chérir par les générations de cinéphiles à venir”. Daniel Deshays

Défendez-vous une esthétique sonore minimaliste ?

Oui, mais c’est plus compliqué. Je montre souvent Le Territoire des autres (Gérard Vienne, François Bel, 1970), un film animalier dont Michel Fano a fait la bande-son. Dans le montage, on passe entre les espèces et les zones géographiques sans autre logique apparente que celle des regards ou des actions. Là, Fano a trouvé son écriture sonore : il décale les synchronisations, crée du musical à partir des timbres et des textures des bruits, et superpose parfois des sons éloignés du sens de l’image. On a l’impression d’entendre à travers l’écoute des animaux. C’est un bel exemple de liberté : en matière de son, on a tous les droits ! Ceci dit, je me méfie de la « musicalisation » des bruits.

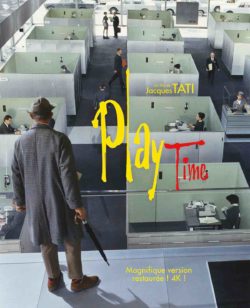

Dire que certains bruits sont musicaux, c’est méconsidérer le bruit. On voit revenir la hiérarchie kantienne des qualités : la musique serait en haut et le bruit en bas. Non : c’est le lieu essentiel des échanges du monde, d’altérité. Le vrai problème avec le son, c’est la tendance à l’accumulation : dans le cadre tout est désigné. Avec le numérique, les pistes se sont multipliées de manière exponentielle. Antoine Bonfanti disait : « Pas plus de pistes que je n’ai de doigts », et il lui en manquait un ! Jusqu’à la fin des années 80, on trouvait cette économie même sur des gros films où le son est très riche. Playtime n’avait que treize pistes, alors que c’est un film en quatre canaux. Ça veut dire qu’on était obligés de « sortir » des sons pour en amener d’autres. Aujourd’hui, on les laisse traîner, on a des stratifications et des continuités inutiles. Mais si on comprend qu’il n’y a pas de continuité dans la production des sons, que notre attention saute continuellement, qu’il n’y a jamais un seul point d’écoute, alors on peut repenser la construction. L’évacuation des sons est aussi importante que leur arrivée, la rupture des continuités est fondamentale. Faire traîner des ambiances ne sert à rien.

Jacques Tati / Playtime. Le son et l’image sont à la fois inter-reliés et autonomes…

Au début des Vacances de monsieur Hulot, la voiture monte une pente, cale, et c’est quand elle s’arrête qu’on entend quelques oiseaux. Dans le plan suivant, deux cyclistes passent, les oiseaux sont encore là, mais une voiture double les cyclistes et c’est terminé. Les ambiances sont inexistantes, les sons n’arrivent que pour signifier : enfin du silence, les oiseaux peuvent chanter ! C’est l’inverse de ce qui se pratique aujourd’hui.

Quelles autres raisons voyez-vous au trop-plein des bandes sonores aujourd’hui ?

Tout le monde veut justifier son poste, avec l’argument qu’il sera toujours possible de modifier au mixage. Mais le mixage n’est pas l’endroit où on essaye. Le moment d’expérimentation devrait être le montage son, et pour cela il faut travailler avec un grand écran, une écoute de salle : être au format. Or la plupart du temps le montage son se fait sur des moniteurs télé… La chaine technique est conçue comme si le son n’était pas toujours une épreuve physique. Mais c’est un corps à corps ! Le son est une relation physique, c’est une vibration qui pousse de l’air puis le tympan, comme un toucher. L’image est projetée sur un écran, le son lui pénètre le corps en réveillant ses mémoires sensibles.

Comment articulez-vous votre enseignement à ces réflexions ?

Je sens la nécessité de penser l’acte de construction sonore, plutôt que de faire l’analyse d’objets artistiques achevés. Le son est d’abord une imbrication variable de durées, d’intensités, de matières et de distances. Pour le comprendre, il faut pratiquer le son. Dans mes stages aux Ateliers Varan, on réalise des courts métrages à l’envers, on démarre avec le son. Les stagiaires enregistrent les sons et les images séparément et les posent sur une time-line de montage, en laissant des noirs et des silences pour comprendre, comme disait Bresson, à quels moments il faut être « tout œil » ou « tout oreille ». Ça produit des films sans synchronisme. Image et son sont posés en même temps, mais c’est le son qui doit amener la nécessité du montage, permettre de trouver les durées de regard et d’écoute.

“Ce qui m’attire encore c’est cette incomplétude dont le son est porteur ; ce sont ces creux de silence qui entourent tant de pleins m’offrant le temps de pénétrer mes souvenirs.” Daniel Deshay

Je reprends ce dispositif pour la section scénario à la Femis, et pour une formation du Festival des scénaristes de Valence. Partir faire des prises de son permet aux scénaristes de trouver des idées qu’ils n’auraient jamais à l’écriture. Dans un atelier à Avignon dans les années 80, j’avais demandé à une harmonie municipale de jouer dans des ruelles, tandis que l’on était à différents endroits du quartier, plutôt loin, avec des enregistreurs.

De temps en temps la musique apparaissait au coin d’une rue puis s’évanouissait. On obtenait un enregistrement qui contenait la musique et sa disparition, et c’était aussi une façon de faire entendre l’acoustique d’une ville, son architecture. Dit autrement : il faut toujours penser à la mise en scène du son, que ce soit pour le cinéma, le théâtre, ou dans l’enregistrement de la musique. Je crois que le son souffre particulièrement de son « installation », c’est flagrant en musique : les gens sont sur des chaises, on place des pieds de micro, rien ne doit bouger.