« Une approche existentialiste de la vie »

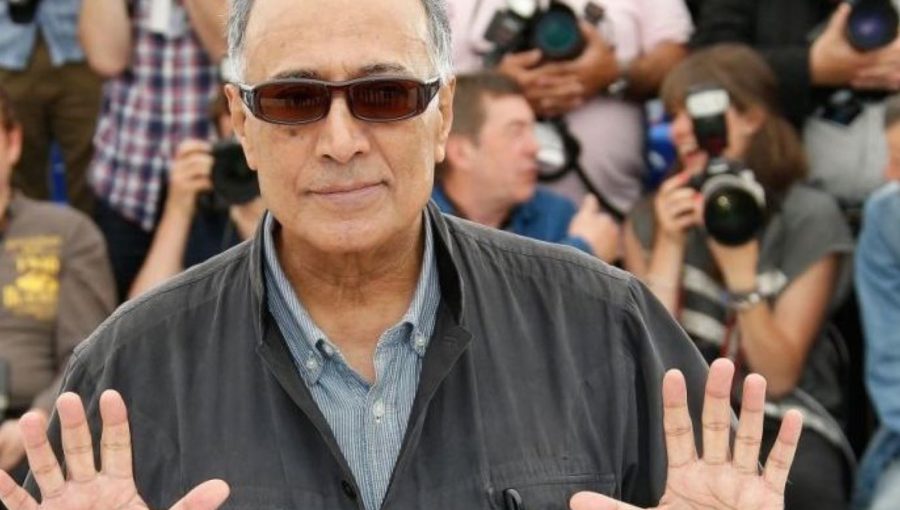

Entretien réalisé à Paris le 29 mai 1997. par Michel Ciment et Stéphane Goudet, Positif, Décembre 1997, P.83 – 89.

Traduit du persan par Pedram Memarzadeh.

Pourquoi près de trois ans séparent-ils Au travers des oliviers et Le Goût de la cerise…?

ABBAS KIAROSTAMI : J’ai joué de malchance à la fin du tournage. J’ai tourné pendant 45 jours la première partie du film. Mais je n’arrivais pas à me décider sur la fin de mon récit. J’ai choisi d’arrêter de tourner, et ce n’est qu’après un certain laps de temps que j’ai repris. Je tenais alors à filmer un printemps très vert. J’ai donc dû laisser passer une année pour achever le tournage de la dernière scène au printemps suivant. De plus, j’ai eu un accident de voiture qui m’a immobilisé pendant quatre mois et qui a aussi retardé la fin du tournage. Mais je crois que ces retards successifs ont plutôt été bénéfiques pour le film.

Au moment de la sortie d’Au travers des oliviers, vous évoquiez la possibilité d’en réaliser une suite, Les Rêves de Tahareh, racontant la même histoire mais perçue du point de vue de la femme.

Tout était prêt effectivement pour ce projet, mais au dernier moment, à quelques jours du tournage, je ne me suis pas senti disposé à l’entreprendre. J’y avais travaillé pendant un an et demi à plein temps et j’en connaissais tous les détails, les tenants et les aboutissants. Je me suis dit que le tournage ne m’apprendrait plus rien, ne m’apporterait rien de neuf. Pour moi, c’est donc comme si je l’avais réalisé.

Quand avez-vous choisi le titre, Le Goût de la cerise… ?

Le titre du film a changé trois fois. C’est à vrai dire la première fois que j’ai suffisamment de temps devant moi pour modifier le titre à ma guise. J’avais envisagé de l’appeler Voyage à l’aube. Puis ce titre m’a lassé et j’ai pensé à Éclipse avant de me fixer sur celui-ci.

Ce titre fait longtemps figure de contre-point du paysage, avec ces arbres brûlés, ces rochers, ces gravas, ces couleurs rouille et brunes. Pourquoi ce décor ?

J’ai tourné à vingt minutes de route au nord de Téhéran, à l’automne, donc à la saison où la nature se meurt, pour que le décor soit en harmonie avec le personnage et son état d’esprit du moment. La fin du film, dans la copie étalonnée, est très verte, éclatante, pleine de fleurs, marquant le retour du printemps, le renouveau de la vie.

Vos trois derniers films, Et la vie continue…, Close-Up et Au travers des oliviers, étaient aussi, d’une certaine façon, des films sur le cinéma. Ici, cet aspect disparaît quasiment, à l’exception de l’épilogue en vidéo.

Dans Au travers des oliviers déjà, j’avais à mon sens dépassé la notion de « cinéma dans le cinéma ». Mais je n’avais pas encore trouvé d’idée pour la remplacer. Si une trilogie implique qu’il y ait un fil conducteur, alors les trois films que vous citez forment effectivement un ensemble. De ce point de vue, il y a assurément une scission avec ce film-ci. À la rigueur, ce film pourrait être, à la place d’Où est la maison de mon ami ?, le premier film de la trilogie autour d’une confrontation de la vie et de la mort.

Que se passe-t-il au moment du fondu au noir avant l’épilogue, sinon un relais assuré entre le personnage principal et le réalisateur ?

Je ne voulais pas que figure dans la dernière partie du film la moindre idée sur la mort et je refusais de montrer si le « héros » était mort ou vivant. Je souhaitais faire abstraction de cette question, et surtout éviter le happy end, la jolie fin superficielle, qui aurait engendré dans l’esprit du spectateur la question suivante : pourquoi ne pas faire un film sur un suicide accompli ? Avec la fin que j’ai choisie, c’est à l’imagination du spectateur de conclure. Statistiquement, sur 18 cas de suicide, 17 tentatives échouent. C’est donc la « réussite » qui m’intéresse le plus, et d’elle que j’aurais le plus envie de parler. Mais je ne voulais pas réaliser une tragédie. Alors j’ai décidé d’adjoindre cet épilogue en vidéo, dont le support même le distingue de ce qui précède. Pour moi, le film se termine dans la nuit noire. La suite est raccrochée au film comme un post-scriptum peut conclure un roman. Ça n’est donc pas vraiment du « cinéma dans le cinéma » ou une « mise en abyme », ce procédé aujourd’hui tellement répandu dans le cinéma iranien qu’il en a selon moi perdu tout intérêt. C’est un épilogue qui montre simplement que, quoi qu’il soit advenu du personnage principal, la vie continue. Car il n’était pas besoin, pour montrer la mort en général, d’en passer par la mort de cet individu singulier. Je voulais enregistrer la conscience de la mort, l’idée de la mort, que le cinéma seul rend acceptable. Cette idée survient quand le noir s’impose, quand toutes les lumières se sont éteintes sur l’écran. La lune disparaît sous les nuages et tout devient noir. On se rend compte alors qu’il n’y a plus rien. Or la vie vient de la lumière. Ici, le cinéma et la vie ne forment plus qu’un. Car le cinéma n’est lui aussi que lumière. J’avais laissé une minute et demie de noir sur le plan. Mes collaborateurs me disaient que c’était trop, que les spectateurs allaient quitter la salle. Mais il fallait que ce noir se prolonge, afin que le spectateur soit confronté à cette non-existence, qui renvoie pour moi à cette symbolique de la mort. Qu’il regarde l’écran pour ne rien voir. Quand le vert du printemps fait son retour, c’est à la fois la résurrection de la vie et celle de l’image. Lorsque quelqu’un décède, le premier geste qu’on accomplit est souvent de lui fermer les yeux. On procède alors comme si l’on replaçait le cache sur l’objectif d’un appareil photo. Tout film est un documentaire sur la vie. Il en prouve l’existence, la persistance. Le tournage en vidéo est là pour tout simplement témoigner du retour du printemps.

Vous avez évoqué à propos de ce film la poésie d’Omar Khayyam, qui écrivait « La vie n’est séparée de la mort que par l’espace d’un souffle. » Vous sentez-vous proche de cette poésie, qui associe les contraires et conjugue métaphysique et sensualité ?

J’aime surtout la simplicité des poésies de Khayyam, par-delà leur intelligence et leur sensualité ; leur précision, leur concision. La lecture de ses poèmes a pour moi la force d’une gifle. Constamment, il nous rappelle la présence de la mort et notre nécessité de vivre avec elle. La vie consiste pour lui à garder à l’esprit que l’air que nous inspirons doit toujours être expiré. Il nous montre que la respiration, en dépit des apparences, est un acte complexe, qu’on finit toujours par rater. Ses poèmes vous placent sans ménagement face à la mort, sans pour autant être pessimistes, et vous incitent à prendre conscience de votre condition d’homme. Mais c’est pour mieux rendre gloire à la vie. C’est pourquoi Khayyam aime tant faire l’éloge du vin, du plaisir et de l’ivresse qu’il procure. La vie, selon lui, passe tellement vite qu’il ne faut pas perdre un instant pour prendre du bon temps. Le plaisir de l’instant est notre finalité sur terre. Du moins, tant que personne ne revient de l’autre monde pour nous dire qu’il était mauvais de boire ! Je vais vous réciter un poème de Khayyam :

« Je n’ai aucun plaisir à vivre sans un excellent vin/

Sans ce vin, je ne saurais porter le poids de mon corps/

Marcher me deviendrait même une difficulté/

Car le vin est mon carburant./

Aux plus beaux moments de ma vie je vois ces femmes qui me servent le vin/

Et me resservent encore jusqu’à la satiété,

cet instant d’inconscience où mon corps n’en peut plus. »

Vous avez effectué, pour la première fois, des repérages en vidéo avant de tourner Le Goût de la cerise… Que vous a apporté cette méthode ?

D’habitude, on écrit le scénario sagement à la maison, puis on fait des repérages pour trouver les futurs lieux de tournage. Cette fois, nous avons, avec mon fils, pris une voiture, emporté une caméra, et nous sommes allés à la découverte pour travailler directement dans l’espace du film. C’était une expérience nouvelle pour moi. Je ressentais des sensations déterminées par l’espace qui m’entourait. Je pouvais de surcroît observer les gens à travers l’œil de la vidéo. Mon fils filmait, mais on ne savait pas exactement pour quoi faire. Lorsque nous avons découvert l’acteur principal, au lieu de lui faire lire le scénario et de discuter avec lui, nous lui avons montré cette cassette pour qu’il s’imprègne de notre idée. Et lorsque le tournage a commencé, ce n’était même plus nécessaire de lui préciser dans quel état il devait se trouver à tel ou tel instant, quelle émotion il devait jouer ou ne pas jouer… Il n’avait qu’à reproduire ce qu’il avait vu sur l’écran en substituant sa tête à la mienne, puisque je jouais personnellement tous les rôles de ce prétournage en vidéo (1).

L’apport principal de cette méthode a été de conditionner les acteurs non par les mots, mais par l’image. Il ne s’agissait plus pour les comédiens de moduler sur l’écriture scénaristique, et de lutter pour se détacher d’un texte trop prégnant qu’ils ont appris par cœur, sans jamais pour autant parvenir à se l’approprier. Leur montrer la vidéo les libérait du poids du texte et préservait leur naturel, qui ne se perd plus dans l’apprentissage des dialogues. En réalité, le tournage s’est déroulé sans que jamais deux « acteurs » ne se rencontrent. Chaque fois qu’un personnage parle en plan serré, j’étais de l’autre côté de la caméra pour lui donner la réplique, et m’efforcer de révéler chez lui certaines émotions. Le vieil homme, le jeune soldat, le jeune séminariste, dont j’ai été le seul interlocuteur, seront même très certainement surpris de ne pas me voir dans le film !

Pourquoi utilisez-vous aussi souvent la voiture comme lieu, comme personnage, comme métaphore ?

J’ai constaté un jour à quel point je passais en voiture non seulement du temps, mais des moments importants. J’y ai en fait une vie intérieure beaucoup plus intense que dans ma maison, où je suis sans cesse en mouvement. Je n’ai pas le temps de méditer chez moi. Mais, une fois que vous êtes dans une voiture, avec ou sans ceinture, vous restez statique. Personne ne nous dérange. Il n’y a ni téléphone, ni frigidaire, ni visite impromptue. Je travaille donc au volant de ma voiture. C’est mon seul bureau possible, une pièce très intime, comme une petite maison, où l’on ne trouve rien de superflu et où, de surcroît, on fait face à un écran géant constitué par le pare-brise nous offrant un interminable travelling cinématographique. Vous montez et la vue se soustrait à vous. Vous redescendez et vous découvrez le paysage. Comme au cinéma. C’est la meilleure place que je connaisse pour regarder et pour réfléchir.

Lorsque vous filmez l’intérieur de la voiture, vous êtes condamné aux plans rapprochés. Or vous regrettiez que les acteurs en gros plans perdent leur spontanéité et se montrent excessivement « conscients » de jouer. Comment gérez-vous cette contradiction ? Quelles sont les difficultés techniques auxquelles vous devez faire face lorsque vous filmez cette voiture ?

Le plus difficile, c’est que le regard du chef opérateur, dans ces moments-là, n’est pas derrière la caméra. Mais c’est aussi un avantage, car personne ne dérange l’acteur. Il se sent plus à l’aise avec cette caméra seule face à lui, sans équipe technique. Quand le caméraman et son assistant règlent la mise au point, c’est toujours troublant pour le comédien. La caméra dans ce film était fixée à la voiture et inamovible, ce qui nous a valu quelques surprises : le bout du nez de l’acteur sortant du champ par exemple. L’absence de chef opérateur derrière la caméra permet de pallier cette difficulté que vous évoquiez et qui expliquait en partie ma prédisposition pour les plans d’ensemble. Quand la caméra est en travelling avec une équipe derrière, j’évite de la laisser trop proche de l’acteur. Je préfère qu’elle soit toujours discrète. Dans les plans de voiture, je reste assis, avec la caméra juste derrière moi. Je parle avec l’acteur non pas du film, mais de la vie courante. Et quand je le sens à l’aise, quand je sens qu’il a oublié la caméra, je lui pose la question principale et j’appuie sur le bouton pour filmer. Je supprime donc le cérémonial du « Silence, Moteur, Coupez, Clap », qui traumatise l’acteur.

Quel rapport établissez-vous entre le déplacement en voiture et la parole ?

C’est une question très importante pour moi. Dans une voiture, les gens deviennent très vite intimes. Quand on est assis à côté de quelqu’un, qu’on en soit très proche (donc familier) ou qu’on le connaisse à peine (et on restera inconnus), on est presque toujours à l’aise. Les rapports, les rencontres y seront toujours intéressants.

Vous avez commencé votre carrière par des films quasiment sans paroles (Le Pain et la Rue, Expérience), pour aujourd’hui vous recentrer sur l’usage du verbe. Comment ressentez-vous cette évolution ?

Je ne peux pas vraiment l’expliquer. Tout ce dont je me souviens, c’est qu’à l’époque de mes premiers films je n’étais pas très bavard, et qu’aujourd’hui je le suis beaucoup plus. Mais il arrive parfois qu’on soit silencieux en présence de certains individus et très bavards avec d’autres. Tout dépend aussi de l’instant et des interlocuteurs. Ni le mutisme ni l’excès de paroles ne me font peur. Dans Le Goût de la cerise…, j’ai essayé de partager les moments de discussion, de travailler le rythme et d’alterner une scène dialoguée avec une scène sans paroles. Et j’ai voulu créer, entre les cinq personnes qui échangent des propos, un espace géographique, scénique, où il n’y ait pas de conversation.

D’où la musicalité du film.

Merci beaucoup.

L’une des méthodes et des figures récurrentes de votre cinéma — vos documentaires comme vos fictions — a trait au questionnement. Pourquoi le dialogue a‑t-il légitimité à pratiquer cette forme de traque, que vous refusez à l’image, en excluant tout tracking shot, tout gros plan inquisiteur sur les personnages ?

Pour moi, tout provient du questionnement, qui est une forme de curiosité. Si l’on se réfère aux psychologues et aux psychanalystes, poser des questions consiste à faire advenir l’inconscient au conscient. Le cinéma peut parfois, à sa manière-massive, populaire‑, rivaliser avec la psychanalyse. Si seulement ce film pouvait permettre par exemple d’éviter un suicide, non parce que la religion l’interdit, mais parce que le spectateur prendrait conscience de la valeur de la vie… 70 % des individus ont déjà pensé au moins une fois à se donner la mort. Si le film apportait, intervenant au bon moment, quelques réponses à celui qui pensait au suicide, j’aurais créé — et ce spectateur singulier avec moi — du positif à partir du négatif.

Quel regard portez-vous sur le suicide ?

Le vainqueur du prix Pulitzer il y a deux ans avait écrit une lettre avant de se suicider : « J’ai aujourd’hui recours au premier de mes droits fondamentaux pour disparaître de ce monde. » Arthur Koestler indiquait que le jour où il ne se sentirait plus profitable aux autres, il cesserait de vivre. Au Japon, le suicide a, culturellement, socialement, une signification très particulière. L’aspect existentiel ou existentialiste est plus fort encore, parce que chacun se reconnaît une responsabilité dans le cours des événements. Et lorsqu’une personne juge qu’elle n’est plus apte à assumer ses responsabilités, elle a pleinement le droit de choisir de ne plus vivre. En fait, la prise de conscience de la possibilité du suicide nous rend à mon avis davantage conscient de notre responsabilité par rapport à la vie. Le Goût de la cerise…, d’une certaine manière, adopte une approche existentialiste de la vie. Si nous sommes sur cette terre, c’est pour faire quelque chose, nous sentir pleinement responsables de quelque chose. Vous remarquerez que seul le questionnement permet d’arriver à ce type de raisonnement. Le suicide est interdit en Iran, proscrit comme un acte négatif, nihiliste. Mais c’est le rôle de l’art de remettre ce problème au premier plan, de titiller les spectateurs sur cette question d’une extrême importance. Quand il était jeune, Kierkegaard dut, en cours de poésie, répondre à la question suivante : « Que voulez-vous devenir ? Regardez autour de vous, les professions qu’exercent les uns et les autres, et choisissez celle que vous souhaiteriez faire vôtre. » Kierkegaard raconte qu’il observait là un conducteur de métro, ici des commerçants, ailleurs le personnel d’entretien d’un parc, bref des employés qui, à ses yeux, rendaient service aux autres. Il alla s’asseoir dans le parc et se dit qu’il n’aimerait exercer aucun de ces métiers. « Je voudrais, réalisa-t-il alors, déranger la conscience des gens. » Mais créer ce désordre a évidemment pour finalité de créer un nouvel ordre, si possible meilleur. On distingue trois étapes dans l’évolution psychologique, appelées : forming, storming et norming (former, chambouler et normer). Ces trois étapes ne peuvent surgir que du questionnement, du doute. À condition que les questions ne soient pas des plus simples et des plus aimables. Il faut planter le couteau dans le cœur et ne pas hésiter à le retourner dans la plaie pour faire sortir ce qu’il y a de plus profond en l’homme. C’est la seule manière de produire un effet, d’exercer peut-être une influence. C’est là toute l’importance, toute la noblesse de l’art. L’essentiel est d’être en conflit et de se remettre, précisément, « en question ».

Pourquoi faites-vous du suicide, geste essentiellement individuel et solitaire, un geste à accomplir à deux, nécessitant une aide extérieure ?

Ce n’est pas moi qui ai décidé de ce recours à une aide extérieure. C’est le personnage. Je ne suis que le spectateur de cette situation. J’aimerais moi aussi savoir quel est le motif de sa tentation suicidaire. Le vieil homme demande au conducteur dans le film : « Pourquoi tu ne parles pas ? Quel est ton problème ? » Mais il ne répond pas. Je ne sais rien moi-même de ses problèmes, et je n’ai pas tellement envie que le spectateur en sache plus. Mon objectif de toute façon n’est pas de faire pleurer le public sur son sort. Il ne répond pas aux questions des trois passagers, de même qu’il frustre notre curiosité de spectateur. En tant que spectateur, j’essaie d’imaginer ce qui peut le pousser à demander de l’aide pour accomplir son suicide. Mais les hypothèses formulées pour répondre à cette question au moment de l’écriture me semblaient être davantage des interrogations de spectateur que de metteur en scène. La seule idée que j’explore dans le film, en tant que réalisateur, est que cet homme est peut-être simplement en quête, en attente de communication. Cioran raconte que parfois ses malades le réclamait, quand il n’avait pas de temps à leur consacrer. Il arrivait que certains d’entre eux ouvrent la porte pour pénétrer de force dans la pièce où il s’occupait de ses malades, en menaçant de se donner immédiatement la mort. Cioran leur répondait : « Excellente idée. Je vous en prie. C’est facile et rapide à faire. Allez‑y. » Généralement, le malade se rétractait : « Oui, mais j’ai un petit problème. J’ai oublié que j’avais quelque chose à faire. Ma chaussette est trouée… J’ai les pieds sales. Je dois changer de tee-shirt… » Cioran en conclut qu’ils n’avaient aucunement l’intention de se suicider. Ils étaient simplement demandeurs d’attention. Ce n’est pas un hasard si 17 tentatives sur 18 sont des échecs. Cela traduit aussi le peu de désir de mourir de ceux qui se risquent à ce geste. On pourrait presque dire qu’ils cherchent dans cet acte un prétexte pour vivre. J’avais imaginé que lorsqu’on regarde par la fenêtre le candidat à la mort, la veille de son suicide, faire les cent pas dans la pièce, il pourrait avoir un thermomètre dans la bouche pour vérifier qu’il n’est pas malade. De même qu’il refuse de manger des neufs en expliquant que c’est mauvais pour son cholestérol. Bref, de multiples détails qui expriment une tergiversation entre le désir de vie et le désir de mort. L’étude des tentatives de suicide, « réussies » ou non, révèle souvent de nombreux points positifs insoupçonnés. Le vieil homme dans le film finit par lui dire : « Si tu veux vraiment mourir, je t’aiderais. Parce qu’en tant qu’individu, tu es né libre, y compris de mettre un terme à ton existence. » C’est un point de vue très différent de celui que pourrait défendre un religieux, qui dirait plutôt : « Non, tu n’as pas le droit de te donner la mort. » Le vieil homme lui explique au contraire : « En tant qu’être humain, tu jouis de la liberté de chacun de tes choix. » Le choix de mourir est la seule prérogative que puisse avoir un être humain au regard de Dieu et des normes sociales. Tout, dans notre vie, nous a quasiment été imposé dès notre naissance : notre date et lieu de naissance, nos parents, notre maison, notre nationalité, notre physique, notre couleur de peau, notre culture… Notre libre arbitre est finalement assez peu sollicité par tout ce qui fait un individu. L’article publié dans Le Monde au moment du festival de Cannes avait donc tout à fait raison de sous-titrer le film : « Une voiture pour la liberté ». Cette liberté fondamentale de mourir ouvre ensuite sur d’autres libertés, conquises une à une.

Dans Le Goût de la cerise…, comme dans Solution ou dans Où est la maison de mon ami ?, face à une problème éthique, de rapport à l’autre, la résolution est au final individuelle. Pourquoi ce choix récurrent ?

Pour moi, chaque personnage a son importance. Mais, à un moment, l’un d’entre eux doit prendre le pas sur les autres et se retrouver au centre du film. Comme dans les tableaux de groupe d’Auguste Renoir, où la foule est dans l’ombre et la lumière distingue un seul visage. (Quand sa position, par exemple au centre du tableau, ne suffit pas à le mettre en valeur.) Je crois, par ailleurs, qu’il ne peut guère y avoir de morale qu’individuelle.

Est-ce qu’à l’expression française, particulièrement adaptée au film, « Aide-toi, le Ciel t’aidera », il existe un équivalent persan ?

L’expression existe également en persan. On dit précisément : « À toi le mouvement (le geste), de Dieu vient la récompense. »

Les trois passagers ne questionnent pas de la même manière leur chauffeur. Comment caractériseriez-vous chacun d’entre eux ?

Le premier, le soldat, représente l’inconscience et la jeunesse. Et lorsqu’à la fin on retrouve tous les soldats courant dans la prairie, c’est pour moi le symbole de cette fraîcheur, de cette jeunesse. Le religieux incarne une certaine position du discours et du savoir, imposant à priori les frontières entre le Bien et le Mal. Au-delà du dogmatisme religieux, je désigne à travers ce personnage toutes les conventions sociales imposées sans jamais être expliquées. Quant à la troisième personne, c’est un illuminé, un philosophe, qui, bien qu’illétré, a pris conscience des vraies valeurs par l’expérience, par la vie, simplement. D’où son droit à parler de la liberté de mourir comme expression du libre arbitre. « C’est toi seul qui décides. Personne ne t’en empêchera. »

Il est tout de même taxidermiste… Il entretient donc lui aussi un rapport singulier à la mort…

C’est vrai ; mais il a une vision raisonnée de la mort. Il dit lui-même qu’il tue pour la vie, pour apprendre à vivre. S’il tue les oiseaux, c’est pour les empailler, les préserver, et d’une certaine manière les conserver en vie, leur offrir une forme d’éternité.

La place du spectateur change également au gré de la succession de ces trois passagers. Lors de la première rencontre, le spectateur et le passager ne savent rien des intentions du chauffeur. Dans la deuxième, le spectateur sait quel est son désir, mais pas le personnage. Et dans la dernière rencontre, l’un et l’autre sont au courant de la situation.

Selon les normes classiques, il est inutile de donner plusieurs fois les mêmes informations au spectateur. En réalité, ces trois individus ont pour fonction essentielle de servir le spectateur, de l’aider dans sa quête de sens. Lors de la troisième rencontre, le questionnement est ailleurs. Le pourquoi est dépassé et n’a plus d’intérêt. On trouve ce type de relais entre personnages dans le théâtre iranien. La première personne vient sur scène, parle d’elle-même au spectateur, puis s’en va. Un deuxième personnage se présente, apporte des informations complémentaires, avant de quitter à son tour la scène, et ainsi de suite.

Vous avez beaucoup insisté au moment de la sortie d’Au travers des oliviers sur la nécessité d’accorder une place plus grande au spectateur pour en faire véritablement le coauteur du film. Dans quelle mesure Le Goût de la cerise… satisfait-il cette exigence ?

J’ai en effet essayé de tendre vers cet objectif. Y compris en refusant d’expliquer les mobiles du conducteur. Par ailleurs, j’ai choisi de laisser le film inachevé pour que le spectateur le termine à ma place. J’ai concrètement laissé libre cours à son imagination en refusant de lui apporter les réponses toutes faites qu’il pouvait attendre. Cette ouverture vaut aussi pour moi dans la scène de dissection :je ne montre rien, mais je fais entendre des bruits qui permettent d’imaginer ce qui se passe. On ne voit ni le scalpel, ni les oiseaux, ni le maître, ni les élèves, et je crois néanmoins que les spectateurs s’imaginent assez clairement la scène. Chaque fois qu’on trouve l’occasion d’inclure des scènes où l’on peut solliciter l’imagination du spectateur, on lui offre la possibilité effective de créer le film avec nous. Ce sont ses idées qu’on dirige, c’est son imagination qu’on guide, pour lui laisser ensuite le soin de réfléchir par lui-même au devenir des personnages, à l’issue du film, etc. Un poème de Molavi il y a mille ans demande déjà au lecteur d’imaginer la suite des phrases et des histoires qu’il amorce.

Que représente dans le film et dans votre cinéma le retour à la ville, près de vingt ans après Le Rapport, votre film le plus urbain ?

Ce retour à la ville n’a pas été programmé. Il s’est produit sans que j’en sois vraiment conscient. Mais rien ne m’empêche de retourner à la campagne pour mon prochain film. Je voulais cependant qu’on assiste à la constitution de la ville. D’où ces zones en construction ; et aussi cette usine qui concasse des pierres pour en faire du sable, puis du béton. Je ne l’ai pas placée là uniquement pour rendre hommage à Bouygues (2) ! Sérieusement, la construction de la ville n’est pas sans rapport pour moi avec l’acceptation des responsabilités, que je considère comme le sujet principal du film. Être en vie, c’est comme être dans une salle de cinéma. À partir du moment où on se sait en possession d’un ticket de sortie et où on accepte néanmoins de rester, il faut se montrer responsable.

Comment avez-vous choisi votre interprète principal ?

Homayoun Ershadi est un architecte inconnu que j’ai rencontré dans une galerie où il vendait des antiquités. Je l’ai tout de suite prévenu que j’allais lui faire du mal, lui manquer de respect. Mais je l’ai aussi rassuré en lui disant que le suicide est un péché autorisé au cinéma. Il était en fait très proche de la personnalité du conducteur. Malgré la durée du tournage, nos rapports n’ont pas évolué entre le premier et le dernier jour, et nous n’avons jamais réussi à être véritablement intimes. Je crois cependant que ce film, heureusement, lui a permis de se sentir mieux sur un plan affectif.

Avez-vous envisagé d’introduire un personnage féminin dans ce film, et pourquoi pas dans cette voiture ?

J’ai pensé que la femme serait présente en creux, en arrière-plan du film, dans l’esprit du spectateur. Il me semble que ce genre de sujet appelle comme explication possible un problème de couple. L’absence de la femme me paraissait être un moyen de lui donner encore plus d’importance et de valeur que sa présence fugitive. Le fait de ne pas apparaître à l’écran lui donne la possibilité d’être présente dans la conscience de chaque spectateur. Quand on le voit à travers le carreau pour la dernière fois, on peut se demander où sont sa femme et ses enfants, ce qu’ils peuvent bien faire. Il faut dire que, pour moi, derrière chaque homme qui réussit se cache une femme extraordinaire. Autant dire qu’une femme pourrait bien se trouver derrière cet homme qui se sent mal dans sa peau. Car la relation amoureuse, au sein d’un couple, est probablement la chose la plus sérieuse qu’il nous soit donnée de vivre. Pas forcément la plus importante, mais la plus sérieuse !

Avez-vous été surpris que la première demi-heure du film soit parfois interprétée comme mettant en scène une drague homosexuelle ?

J’ai bien sûr fait exprès de produire cette impression. Ces sous-entendus un peu vicieux me paraissaient intéressants. J’aime beaucoup les enfants. J’éprouve beaucoup de plaisir à leur parler. Mais je sais que quelqu’un voyant cela de l’extérieur peut se méprendre complètement sur les enjeux de notre conversation. Il me plaisait d’induire le spectateur en erreur comme cela, et de le renvoyer à sa propre perversion, à ses propres fantasmes.

Pourquoi montrer que la voiture tourne en rond et parcourt, à l’exception du dernier voyage, toujours le même chemin ?

Cette mise en scène circulaire fait partie de la symbolique du film. Tourner en rond, c’est littéralement n’aller nulle part. Être en mouvement pour rien. Sans qu’il n’y ait de sens. Il faut aller d’un point à un autre pour véritablement avancer. Ce parcours renvoie donc à l’idée de staticité. Et ce qui ne bouge pas, qui ne grandit pas, ne progresse pas, est malade et condamné à mourir.

Pourquoi ce choix musical dans la dernière séquence ?

Comme mes films sont sans fin, j’aime les terminer sur de la musique, y compris pour signaler au spectateur que le générique va intervenir. Cette musique-ci, musique de mort entonnée sur un cadavre, m’intéressait pour la sensualité de la trompette de Louis Armstrong (3). Elle est malgré tout particulièrement joyeuse et optimiste et servait donc idéalement l’idée de vie qui devait se dégager du film. Cela me paraissait en outre très proche de la poésie de Khayyam, où la joie parvient à surgir de la douleur. Comme une musique d’inhumation qui dégagerait de la vie, de la quiétude, voire du bonheur…

Quel est votre prochain projet ?

Il a pour titre Cérémonie spéciale. Il sera produit par Marin Karmitz et je devrais en commencer le tournage en octobre en Iran. Mais je ne veux pas vous en dire davantage. Pas encore…

Notes

1. Ce film, monté et mixé par le fils de Kiarostami, devait être présenté cette année au festival de Locarno. Mais des problèmes techniques ont empêché la projection.

2. Coproducteur et distributeur du film par sa filiale Ciby 2000.

3. Remplacé après Cannes, à la demande de Ciby 2000 pour des questions de droits musicaux. par des trompettistes iraniens, comme Time des Pink Floyd avait subitement disparu après le festival 1994 du générique d’Au travers des oliviers.

© MEN, CNDP, droits de reproduction réservés. Limitation à l’usage non commercial, individuel et scolaire

« Manipulations » Entretien réalisé à Paris le 29 mai 1997. Traduit du persan par Pedram Memarzadeh. Michel Ciment et Stéphane Goudet, Positif, Décembre 1997, P.83 – 89.

STÉPHANE GOUDET : “Le Passager”, votre premier long métrage, raconte l’histoire d’un jeune garçon qui feint de se mettre au service d’un autre en le prenant en photo (sans pellicule !) pour satisfaire sa propre envie de voir (un match de football). Peut-on en déduire qu’on filme d’abord et avant tout pour assouvir ses envies personnelles ?

ABBAS KIAROSTAMI : Oui. Je le crois sincèrement.

Cette scène signifie-t-elle qu’il y a pour vous une malhonnêteté inhérente à faire commerce de l’image d’autrui ?

Je ne sais pas. Le cinéaste quel qu’il soit a les mains libres lorsqu’il réalise un film. II peut faire ce qu’il veut, à condition de s’orienter vers un message qui lui paraisse juste. Et il en est seul juge. Je pense de toute façon que tous les cinéastes mentent, sans exception. Mais ce mensonge sert à dire une vérité, une grande vérité ; c’est cela qui est important, et non pas la forme que l’on emprunte pour dire cette vérité.

Comment et à qui ment, selon vous, le cinéaste ?

Pour ma part, je prends différents personnages : un enfant d’un côté, une femme de l’autre, un homme d’un troisième endroit, et je les place dans une maison qui ne leur appartient pas. Même si les acteurs ne vivent pas vraiment ensemble dans cette maison, leur réunion vise à approcher la vérité de la famille. Dans ce style de travail, on peut donc mentir et falsifier les choses pour amener les acteurs au sens que l’on veut donner à une scène, au sentiment précis que l’on recherche. Ce qui est important, c’est que le spectateur, pendant qu’il regarde le film, ne sente pas qu’on lui ment. Ce qui s’est passé sur le plateau, pendant le tournage, ne m’intéresse pas en tant que spectateur. Mais si le cinéaste m’avoue qu’il y a mensonge sans que je puisse déchiffrer comment et où il a menti, alors là je dis « bravo ».

La notion de « réalité » dans votre cinéma implique pourtant aussi une prise en compte de la réalité du regard, du tournage, de l’acteur et du lieu, ce que semblent indiquer dans vos films la mise en évidence du « dispositif », l’exhibition des micros, des perches, des sources d’éclairage, la désignation de l’acteur en tant que tel ou la dénonciation du lieu comme étant faux ou reconstruit !

Ce sont là tous les petits détails qui, assemblés, finissent par constituer un film. Ainsi la lumière n’est-elle pas une donnée fixe. Chaque plan exige un travail spécifique. Dans “Close-Up” par exemple, on explique avant le procès qu’on est en train de faire un film. On demande d’ailleurs au responsable l’autorisation de filmer et d’apporter notre matériel personnel dans l’enceinte du tribunal. La caméra et tous les moyens cinématographiques jouent un rôle déterminant dans le déroulement même du procès. Donc il fallait les montrer. Dans ce cas, la réalité dont vous parliez se donne effectivement à voir au spectateur. Mais, lorsqu’un homme et une femme sont en train de faire l’amour, il n’est pas question de montrer la caméra, la perche ou la lumière. Ce serait horrible de les faire apparaître dans une scène aussi intime. C’est pourquoi je vous ai dit que la « réalité » de chaque scène lui est propre. C’est le contenu de la scène qui définit comment ces éléments doivent être agencés.

Vous pensez que le fait-même de filmer le procès a pu en influencer l’issue ?

Je pense que cela a sans doute beaucoup aidé au dénouement favorable du procès, oui. Le cinéma a d’abord posé un piège à Sabzian, puis il l’a sauvé. Rêver du cinéma l’a conduit en prison. Mais la réalité du cinéma l’a sauvés. Provisoirement…

Vous avez procédé à deux montages de “Close-Up”. Quelle est la date et la raison d’être du second montage ?

En réalité, je l’ai monté trois fois. Pour la deuxième version, j’ai, de mon propre fait, un peu raccourci peu le film. Quant au dernier montage, il est né dans une salle, où certaines bobines ont été inversées par mégarde. J’étais à Munich pour le festival. M’apercevant dès le début de l’erreur, j’ai couru à la cabine de projection pour demander que l’ordre du film soit rétabli. Mais c’était trop tard. J’ai donc continué à regarder mon film en l’état et j’ai vu que ce que le projectionniste avait involontairement proposé n’était pas mal du tout. Et, à l’issue de cette projection, j’ai déplacé la scène de rencontre dans le bus — qui, au départ, ouvrait le film ‑au beau milieu du procès. Entre nous, cette possibilité de réviser le montage ne se présente selon moi que lorsque les films sont soit très, très bons — et même en inversant les bobines, la qualité n’en est pas altérée -, soit au contraire très mauvais. “Close-Up” pourrait donc être soit l’un, soit l’autre…

Est-ce que vraiment tous les « acteurs » du film interprètent leur propre rôle ?

Tous, oui, sauf le chauffeur de l’agence qui joue tout au début et reste à l’extérieur de la maison.

Quelle a été la durée réelle du procès ?

Le procès a duré une heure et j’avais trois caméras pour le filmer. Mais l’une d’elle est tombée en panne. Une autre faisait tellement de bruit que j’ai dû l’arrêter moi-même. Heureusement, on a pu filmer le procès jusqu’à la fin avec la troisième.

On a pourtant pu lire ici ou là que le procès avait duré dix heures !

Pas du tout. Mais, lorsque le procès d’une heure s’est terminé, nous avons renvoyé le juge et nous avons emprunté l’accusé pour continuer de débattre avec lui, à huis clos pendant près de neuf heures. Nous avons donc reconstitué une grande partie du procès en l’absence du juge. Cela fait partie des plus gros mensonges que j’ai commis. En insérant au montage, de temps à autre, quelques gros plans de ce juge, je montrais qu’il était toujours présent et qu’il réagissait à l’intégralité des débats. Je ne sais pas s’il est allé voir “Close-Up”. Mais je pense de toute façon que, s’il le voyait, il ne serait pas mécontent de lui. Car c’est probablement le meilleur jugement qu’il ait prononcé de sa vie !

Pendant cette heure de procès, êtes-vous intervenu directement ou vous êtes-vous au contraire tenu en retrait ?

Quand, dans le film, je dis qu’il y deux caméras, l’une pour filmer le procès et l’autre pour Sabzian, j’interviens pendant cette heure-là. En fait, deux jugements différents étaient rendus à l’issue du procès : le jugement de la loi et le jugement de l’art.

Éric Rohmer opposait en 1965 deux catégories de cinéastes : les cinéastes chez qui le cinéma se contemple lui-même, étant sa propre fin ; et ceux dont le cinéma s’attache à révéler des êtres qui ont une existence autonome, hors de leurs films. Que pensez-vous de cette distinction ? Avez-vous réalisé “Close-Up” pour « exprimer la souffrance » de l’accusé, conformément au voeu de Sabzian dans le film ? ou bien simplement, comme vous le dites au juge, parce que toute cette histoire implique, « regarde » le cinéma ?

La première raison était la plus forte des deux. Je ne peux pas vraiment vous dire ce qu’est ou doit être le cinéma, mais seulement vous dire ce qu’il n’est pas à mes yeux. Le cinéma, ce n’est pas que le fait de raconter une histoire ou de construire un récit ; ce n’est pas non plus chercher à faire sensation, à produire du sensationnel. On pourrait d’ailleurs étendre ces remarques à tous les arts. Pour Close- Up, dès que j’ai lu l’article sur cette imposture dans Sorush Magazine, la personnalité de Sabzian m’a attiré. Son histoire m’a impressionné et je me suis dit qu’il serait intéressant de lui consacrer un film. Quant aux mises en abyme dans mes films, elles servent moins une réflexion sur le cinéma que sur le rôle de l’art en général, cinéma compris. Dans “Close-Up”, je décris le face à face de l’art et de la loi. Je pense que les législateurs n’ont pas suffisamment de temps pour prêter attention à ce qui se passe à l’intérieur d’un être humain. Mais l’art dispose de plus de temps. Il a plus de patience. C’est pourquoi le dispositif du film repose sur deux caméras la caméra de la loi, qui montre le tribunal et décrit le procès en termes juridiques pour ainsi dire, et la caméra de l’art qui s’approche de l’être humain pour le voir en gros plan, pour regarder plus profondément l’accusé, ses motivations, sa souffrance. C’est le travail et la responsabilité de l’art de regarder les choses de plus près et de faire réfléchir, de prêter attention aux hommes et d’apprendre à ne pas les juger trop vite.

La panne de micro-cravate à la fin de “Close-Up”, dans la scène de rencontre entre Sabzian et Makhmalbaf — entre le faux et le vrai cinéaste -, est-elle vraiment survenue au tournage, ou bien est-elle, comme certains indices le laissent à penser, un « mensonge », une « mise en scène » ?

Vous avez raison, c’est une mise en scène. J’ai abîmé le son pendant que je montais le film. J’ai donc eu l’idée d’utiliser cet effet de micro mal connecté. De toute façon, le dialogue entre Hossein et Makhmalbaf n’était pas vraiment intéressant. Makhmalbaf était au courant de ce qui se passait et Sabzian ne l’était pas (1). Le premier voulait d’une certaine manière parler au micro et le second était ailleurs, hors sujet. Cela constituait non pas un vrai dialogue, mais plutôt deux monologues juxtaposés. Qui plus est, le film était en train de se terminer. Laisser tel quel le dialogue entre Hossein et Makhmalbaf donnait une nouvelle direction au film et je ne le voulais pas. Il fallait amener progressivement le récit vers son achèvement, et non pas l’ouvrir, le relancer. Enfin, ce dialogue aurait fait de Makhmalbaf le héros. Or je voulais faire un film sur Sabzian et qu’il demeure de bout en bout le centre de mes préoccupations.

Sabzian était-il au courant de la présence de la caméra et du micro (2) ?

Non, pas dans cette séquence. À la fin de la scène seulement, il a remarqué notre présence. Et comme il serrait son idole dans ses bras, il était tellement content qu’il n’a pas réagi. Pour lui qui, au début, ne savait pas du tout quoi faire, tant sa situation était étrange, cela n’avait finalement plus aucune importance d’être filmé.

Combien de temps Sabzian est-il resté en prison et qu’est-il devenu après le tournage ?

Sabzian est resté 40 jours en prison. Aujourd’hui, il continue à faire ce qu’il faisait auparavant. Il travaille à gauche et à droite dans différents domaines. Je lui ai trouvé un travail, mais il l’a quitté très rapidement. On ne pouvait pas s’imaginer — et je ne voulais lui faire croire — que sa vie allait changer avec un seul film. Il avait besoin d’être respecté au quotidien et voulait qu’on lui prête une attention permanente. Le film a répondu à ses attentes pour une courte durée, c’est tout. Et peut-être qu’aujourd’hui il est en train de rejouer le rôle de Makhmalbaf ou d’un autre auprès de nouvelles personnes…

Pour quelles raisons, d’après vous, les uns et les autres ont-ils accepté de rejouer pour vous certaines scènes ?

En réalité, je n’ai compris que bien après le tournage ; mais je crois être aujourd’hui en mesure de répondre à cette question. Pendant trois jours, j’ai essayé de les convaincre tous de jouer dans le film. Au début, la famille d’Ahankhah ne cessait de protester. Ils voulaient que le procès ait lieu au plus vite. Au fur et à mesure du tournage, ils ont cependant oublié la caméra et chacun a tenu sa place. Cela dit, durant ces 40 jours, j’ai très mal dormi. J’avais toujours cette inquiétude de les voir cesser de jouer du jour au lendemain. Je pensais que les gens qui avaient commis une faute ou une erreur ne voudraient certainement pas qu’elle soit fixée sur pellicule. Comment ce charlatan, qui ment à tout le monde, comment cette famille abusée peuvent-ils chaque jour revenir pour être filmés ? J’ai compris plus tard que les gens acceptent de jouer, y compris un rôle négatif, à partir du moment où leur image est enregistrée. Pour parodier le Cogito ergo sum > de Descartes, je dirais : « J’ai une image donc je suis. » Que serait le monde, quelle vision aurions-nous de nous-mêmes, s’il n’existait cette possibilité d’offrir à chacun son reflet, que ce soit par le biais d’une photo, d’un miroir ou d’un reflet dans l’eau ? Tout le monde a envie et besoin de voir son image. Car elle seule nous permet de croire en nous et de prendre conscience de notre existence.

Filmer les gens, ce serait donc aussi leur rendre service en reconnaissant simplement leur existence ?

Oui. C’est cela pour moi la magie du cinéma.

Quelles sont pour vous les limites de la manipulation au cinéma, notamment par le montage ?

Jusqu’à présent, je crois que je n’ai pas encore vraiment osé faire ce que je voulais dans le domaine du montage. Dans Au travers des oliviers, l’unique scène d’échange de regards entre Hossein et Tahereh, lorsque les deux voitures sont côte à côte et que la scripte et le réalisateur parlent des deux acteurs, suggère que Tahereh pourrait bien être, paradoxalement, la plus amoureuse des deux. C’est seulement avec cet échange de regards que j’ai compris à quel point la réalité pouvait être transformée au moyen du montage, à quel point la vérité pouvait être travestie. C’est là tout le pouvoir du cinéma : être en mesure de manipuler ce que l’on veut, mettre telle personne à la place de telle autre, remplacer l’accusé par le plaignant et inversement. Mais il faudra qu’un jour j’ose pleinement utiliser toutes ces possibilités.

Depuis quand montez-vous vos propres films ?

Depuis toujours. J’ai monté tous mes films à deux exceptions près. J’étais déjà monteur sur Le Pain et la Rue, mon premier court métrage. J’ai fait la moitié de ce film en tant que monteur, non sans connaître quelques difficultés avec l’autre monteur, qui pensait que c’était par inexpérience que je voulais couper le moins possible. Je pensais pour ma part que seuls l’architecture et l’espace de ces ruelles devaient dicter la longueur et la fréquence des plans. Je n’ai donc pas de conception toute faite du montage. Mais j’ai considéré jusqu’à présent qu’il était préférable d’organiser le réel devant la caméra plutôt que de trop intervenir à la table de montage. Quoi qu’il en soit, c’est la vie qui détermine mes choix esthétiques.

Vous rappelez souvent que vos films sont fondés sur votre « propre expérience ». Mais votre « expérience de père » semble assez nettement prendre le pas sur votre propre expérience d’enfant, dont vous ne parlez quasiment jamais ?

Mes expériences sont celles d’un être humain, pas seulement celles d’un père. Pour Devoirs du soir par exemple, mon enfant et moi avons vécu, à l’école, des expériences similaires. Et je pense que mon père et les enfants de mes enfants, étant donné que le système éducatif iranien n’évolue que très peu, auront eux aussi des points communs dans leur rapport à l’école. Donc j’ai autant profité de l’expérience de père que de celle d’enfant. Dans ce même film, quand une femme présente les résultats de notre enquête, elle aussi a connu des problèmes identiques aux nôtres. De toute manière, les êtres humains ont une nature commune. Et je pense que mon enfance ne m’est pas si lointaine…

Vous aviez, paraît-il, demandé à votre fils de témoigner dans Devoirs du soir ?

Oui, mais il n’a pas voulu parler. Le film commence tout de même avec lui. C’est le premier garçon qui se présente sur la route. Il était en train de jouer. De loin, il ne savait pas qu’on était en train de filmer. Quand il s’est approché, il a compris que c’était moi. Comme on l’a déjà dit dans le film même, ce qui m’a incité à réaliser Devoirs du soir, c’est d’une part mon problème personnel avec mon enfant, et d’autre part le problème entre mon enfant et le système éducatif iranien. Donc, par extension, le problème de tous les enfants avec ce système. Je pense que non seulement dans ce film, mais dans d’autres aussi, il est important pour moi d’aborder des problèmes qui concernent tout le monde, et pas seulement une personne en particulier.

Est-ce à dire que vos films se veulent « universels » et qu’ils peuvent être vus aussi bien par un Iranien que par un Occidental, par exemple ?

Lorsque je tournais Devoirs du soir, je ne le considérais pas comme un film à part entière. C’était plutôt une recherche que j’engageais avec la caméra. C’est pourquoi je l’ai tourné en 16 millimètres. Il ne faisait d’ailleurs jamais partie des films que je donnais aux festivals. Mais il a obtenu beaucoup de succès. En Iran, c’est même, de tous mes films, probablement celui qui, jusqu’à présent, a obtenu le plus de succès. Voici une anecdote : lorsque j’ai vu Devoirs du soir au festival de Rotterdam, les spectateurs avaient une telle réaction à son égard que j’étais persuadé qu’il s’agissait d’Iraniens. Quand la projection a pris fin, j’ai demandé s’il y avait des iraniens dans la salle. Ils étaient sept ! Et il y avait quatre cents non-Iraniens. J’ai parlé avec de nombreux spectateurs ce jour-là. Il y avait des Français, des Portugais, des Anglais… et même une Néo-Zélandaise qui pleurait en disant : « C’est exactement comme chez nous ! » Je pense que les mauvais systèmes éducatifs se rencontrent partout dans le monde. L’oppression des enfants qui ne font pas leurs devoirs n’est pas propre à l’Iran. Donc, sans que je le conçoive par avance, le film était de fait universel.

Vous a‑t-on vraiment contraint de couper le son dans la séquence de prière ?

Non. C’est moi qui l’ai coupé. Des religieux se sont plaints de cette scène en découvrant le film dans une salle iranienne. Le chant des enfants suscitait des rires chez certains spectateurs, ce que les religieux ne pouvaient tolérer. Ils en étaient vexés. C’est donc pour eux que j’ai enlevé le son.

On ne vous a pas expressément demandé de le couper ? Vous avez simplement pris acte de cette réaction négative ?

Tout à fait. Lorsque j’ai enlevé le son, j’ai constaté que cela renforçait le pouvoir de l’image et le sens que je voulais donner à la scène. Au point que certaines personnes sont intervenues par la suite pour me demander de remettre le son ! Ce qui prouve que le cinéma muet, qui était un art merveilleux, est encore très puissant aujourd’hui. Privés de son, on se concentre sur l’image, et l’image n’en devient que plus forte.

Est-ce qu’aujourd’hui cette scène figure toujours dans les versions diffusées en Iran ?

Non. Finalement, le ministre de l’Éducation l’a fait supprimer…

Devoirs du soir tourne autour de l’idée de répétition : répétition des devoirs et des leçons, mais aussi des coups, du modèle éducatif appliqué « de père en fils », et répétition des questions. N’aviez-vous pas peur de lasser le spectateur par ce défilement des enfants devant la caméra ?

Non. Lorsque je monte un film, je ne pense pas au spectateur — sauf lorsque je remonte une nouvelle version en fonction des premières réactions enregistrées. Je pense que la répétition est nécessaire dans ce type de films. Parce que si j’avais filmé un seul enfant, le spectateur aurait pensé qu’il ne s’agissait que d’un cas isolé. Lorsqu’on comptabilise quelque chose, on se répète nécessairement. Par exemple, si on entreprend de compter les habitants de Paris, on envoie des gens qui répètent toujours la même chose. On n’obtient de résultat que par la répétition.

Quand avez-vous tourné les contrechamps sur l’équipe ? Au moment même du tournage du film ou a posteriori ?

Ils ont été tournés deux mois après la fin du tournage. J’avais quelques difficultés à effectuer le montage du film. Il y avait des sautes et je sentais qu’il manquait quelque chose, une ponctuation. J’ai donc décidé de tourner ces scènes de contre-champ dans ma propre maison. Dans un premier temps, j’avais placé la caméra seule face à l’objectif. Mais le spectateur était en droit d’en attendre un peu plus et il risquait de se lasser à ne voir que la caméra. Alors j’ai décidé de jouer moi-même dans le film avec les quelques personnes qui étaient réellement présentes derrière la caméra.

Vous avez déclaré : « L’artiste doit être un passeur entre le peuple et l’État pour informer l’État au sujet du peuple. » Quel est pour vous le premier destinataire de vos films : le public populaire ou les gouvernants ?

Il faut que je corrige quelque peu cette déclaration. S’il faut reconnaître une responsabilité à un artiste, celle-ci peut en être une. Mais je crois à présent que l’artiste ne saurait être à ce point responsable. Je pense à une phrase de Fellini, qui disait que les cinéastes ne mettaient en images que leurs rêves, leurs désirs et leurs inquiétudes. Ce qui constitue déjà une responsabilité vis-àvis des spectateurs. Quant à Devoirs du soir, il s’adresse d’abord au personnel du ministère de l’Éducation nationale — parce qu’eux peuvent parfaitement comprendre, réfléchir aux problèmes abordés et agir en conséquence. Mais il concerne aussi prioritairement les parents et les enfants eux-mêmes.

Vous considérez-vous comme un cinéaste « réaliste », et si oui, en quel sens ?

Non. D’ailleurs je refuse en bloc tous les « ismes ». Même le mot « humanisme », que certains utilisent parfois à mon propos. Il m’arrive vraiment de penser que mes films ne sont pas du tout humanistes… Et puis chaque « isme » m’enferme dans un carcan, me donne une idée fausse ‘de mes films. Imaginez que nous, cinéastes, nous mettions à croire en vos « ismes » ! On ne pourrait plus qu’avoir peur de mettre les pieds en dehors de ce cadre qu’ils nous imposent. Alors que l’art véritable est tout au contraire vaste et libre. De même que je suis en désaccord avec l’art, le cinéma et les êtres humains qui succombent au sentimentalisme. À Cannes, en 1993, lorsque j’étais membre du jury, j’ai vu un film qui m’a beaucoup touché et qui, en même temps, m’a fait totalement oublié où je me trouvais. J’ai regardé les spectateurs qui étaient très enthousiastes. Mais, dès que je suis sorti de la salle, je me suis dit que je n’aimais pas du tout ce filin. Et j’étais le seul à ne pas avoir un avis favorable à son sujet. Parce que les cinéastes qui font des films sentimentaux comme celui-là ressemblent pour moi aux politiciens, prisonniers d’autres cadres qui leur sont imposés. Ils tiennent un discours démagogique vif uniquement pour provoquer l’adhésion de leurs auditeurs. Or il y a toujours un danger à être trop sentimental. S’il faut vraiment choisir, je me sens tout de même plus proche du moralisme que du sentimentalisme.

Quelles relations entretenez-vous avec le personnage d’Où est la maison de mon ami ?, monsieur Ruhi qui, comme vous, pratique la menuiserie ? Où vous situez-vous par rapport à son discours sur les portes en bois, opposant la ville à la campagne, la tradition à la modernité ?

En Iran, quand le film est sorti, on pensait que je défendais farouchement les traditions ; c’est faux. Je suis plutôt favorable au modernisme. Dès lors qu’un cinéaste fait dire quelque chose à un personnage, cela ne signifie pas nécessairement qu’il souscrit à l’idée qu’il lui prête. Pour moi, toute réalité est ancrée dans la tradition et nous avons tous des racines dans le passé, que nous l’admettions ou non. Lorsqu’on me demande mon âge, je réponds 53 ans, en comptant mes années écoulées. Pour autant je n’accorde pas une valeur démesurée au passé. De toute manière, les traditions sont condamnées à disparaître, comme hier et avant-hier. Quant au futur, on n’en sait jamais rien.

Le son coupé revient dans plusieurs de vos films, de manière d’ailleurs très différente : dans Le Choeur, Devoirs du soir, et même à la fin d’Au travers des oliviers. Votre cinéma paraît se distinguer par l’attention toute particulière accordée au son et à la voix, dans “Et la vie continue”… par exemple, où le son semble insuffler le mouvement et presque « donner la vie » (cris d’enfants, chant du coq…). Qu’en pensez-vous ?

À chaque début de tournage, je dis à mon équipe qu’on part enregistrer des sons. Et on emmène un caméraman presque par surcroît, pour filmer. Et je parle de « prises de son » plutôt que de « prises de vue ». C’est donc que le son est très important pour moi, effectivement, et ce depuis “Le Passager”, le premier film iranien tourné en son direct. Normalement, j’utilise six pistes son dans mes films le son est ce qui témoigne le mieux de ce qui se passe hors champ. Et ne pas utiliser le hors-champ — notamment par le biais du son — revient à étouffer, à nier ce qui nous entoure. Dans Le Pain et la Rue, déjà, le tournage se déroulant pendant l’été, j’avais utilisé sur la bande-son des bruits de criquets. J’ai mis assez longtemps à les enregistrer, mais on tes entend à peine dans le film. Dès mon premier film, j’avais cette idée de l’importance du son dans la restitution de la vie. Je crois aujourd’hui que tous les sons perçus autour de nous ont pour fonction de témoigner. Par exemple le chant du coq, qu’on entend dans “Et la vie continue”…, et qui nous a demandé un après-midi de travail. Arrive un moment où l’on montre le coq. On le situe. On dit qu’il existe bel et bien. C’est donc à partir du son qu’on commence à le créer. À partir de l’invisible, du sonore, on arrive au visible.

Il y a tout de même une image qui précède le son en l’occurrence : celle du coq en terre cuite brisé en deux.

En effet, ça commence à partir du moment où Puya trouve ce coq en terre cuite. On comprend alors qu’un seul coq est mort, et non pas tous les coqs. Et petit à petit, on sent la présence de plus en plus forte d’un coq vivant, qui se substitue à l’image du coq mort.

Et pourquoi utiliser de nouveau le chant du coq dans Au travers des oliviers ?

Pour plaire à la France ! Non, simplement parce que chez nous le coq représente le passage de la nuit au jour. Dans de nombreux poèmes iraniens, le chant du coq symbolise le début d’une nouvelle journée.

Que change, dans “Et la vie continue”…, le fait que le personnage principal soit un réalisateur ?

L’homme qu’on voit dans le film n’est pas forcément réalisateur. C’est juste quelqu’un qui sait regarder. Nous comprenons, au travers du personnage de Puya, que son père est véritablement doté d’un regard sur la vie. Et si l’enfant a un savoir comparable, s’il fait le geste de cadrer avec ses mains, c’est qu’il fa appris de quelqu’un qui est plus âgé que lui, en l’occurrence son père. Car ce geste est un « truc » technique, qui bien sûr n’est pas inné, mais que l’on apprend.

Vous avez dit ne plus jamais vouloir jouer dans vos films. Pourquoi ce changement déposition après Devoirs du soir et “Close-Up” ?

Je pense que je fais partie de ces artistes qui créent leurs oeuvres à partir d’eux-mêmes. L’enfant qui pleure dans son berceau dans “Et la vie continue”…, ce pourrait être l’image de mon enfance. L’homme qui frappe l’enfant dans “Le Passager”, c’est moi devenu grand ; et le père qui ne fait pas attention à son enfant, c’ est moi aussi. Ce sont deux faces de ma figure de père. Celui qui voyage tout seul et celui qui aimerait accompagner son ami dans “Le Passager” sont aussi très proches de ce que je suis. De même dans Close-Up : l’imposteur, c’est moi ; sa victime, c’est encore moi. J’ai choisi de ne plus jouer, ni dans “Et la vie continue”… ni dans Au travers des oliviers, parce que je pense qu’il faut que quelqu’un reste derrière la caméra, quelqu’un qui voit bien la scène. Quand je suis devant la caméra, je ne suis pas un bon juge de ce qui se passe sur le plateau. D’ailleurs, je crois que c’est Truffaut qui disait, après la Nuit américaine : « Si vous voulez être devant la caméra, cherchez un réalisateur pour le mettre derrière. »

Vous avez déclaré : « On ne filme jamais que des cadavres ! » Filmer, ce serait donc figer le vivant, l’empailler sinon le tuer. Or vos films n’interviennent que lorsque la mort a déjà eu lieu. “Et la vie continue”… est même a contrario fondé sur l’enregistrement des signes de vie. Pouvez-vous expliquer cette contradiction ?

Alors que, derrière la caméra, je me sens très à l’aise pour faire ce que je veux, dès que je passe devant, j’ai personnellement le sentiment d’être amputé. Le fait même d’être dans le cadre enlève nécessairement à l’acteur quelque chose. Le cinéma ne restitue jamais qu’une partie, plus ou moins importante, de ce qu’il enregistre. Mon voeu pieux serait de pouvoir faire un jour du cinéma sans caméra, sans micro, sans équipe ; ou bien de trouver un moyen définitif de faire oublier à l’acteur l’omniprésence de cet instrument sans cesse braqué sur lui. Parce que l’acteur devant la caméra, confronté à une technique envahissante, perd sa liberté et sa spontanéité. C’est en ce sens qu’il est effectivement « tué ».

Comment se fait-il que l’on entrevoit déjà madame Shiva, ou du moins une scripte, dans “Et la vie continue”…, lorsque monsieur Ruhi cherche un bol pour donner à boire à Puya ?

Tous les amis travaillant avec moi, mon premier assistant et d’autres collaborateurs, passaient leur temps à me répéter qu’il existait une non-concordance temporelle entre la date réelle du tremblement de terre et la date du tournage, pendant lequel les feuilles commençaient à jaunir. J’ai donc voulu insérer une scène pour dire que je n’avais aucunement l’intention de reconstruire « fidèlement » ce qui s’était passé le jour du tremblement de terre. Je leur ai rappelé que si j’avais le pouvoir de retourner au jour même de la catastrophe ‑et quitte à le faire‑, je préférerais remonter le temps et situer l’action la veille du séisme pour alerter les gens, pour leur dire « demain se produira un terrible tremblement de terre, quittez le lieu, fuyez ». Il me semblait impossible et absurde de revenir au jour du drame sans refaire l’histoire. « Nous sommes en train de reconstruire le réel, ai-je expliqué à mes collaborateurs. Et c’est cela le cinéma. » J’ai eu l’idée de montrer également aux spectateurs qu’on est en train de faire un film. Mais quand je parlais à mes amis de cette idée, elle les faisait rire. Je l’avais donc moi-même abandonnée. Même Puya me disait que le spectateur aimait croire ce qu’on lui montre, et que c’était une mauvaise idée. Pendant une nuit entière, j’ai réfléchi à cette scène, et le lendemain, je l’ai filmée telle quelle. J’ai donc simplement voulu rappeler au spectateur, au milieu de la projection, qu’il regardait un film et non pas le réel. Parce que la réalité, c’est qu’au moment du tremblement de terre nous n’avions pas la caméra avec nous. On ne pouvait par conséquent réaliser un film sur ce sujet que beaucoup plus tard et il était impossible pour moi de nier ce retard. Je voulais aussi prendre un minimum de recul pour pouvoir faire le point avec le spectateur, travailler la « distanciation » chère à Brecht, pour éviter qu’il ne devienne trop sentimental.

En France, on a souvent vu “Et la vie continue”… comme un film dirigé contre les méthodes de la télévision. Où situez-vous personnellement la télévision par rapport à ce film ?

Il existe de nombreuses différences entre ce que fait la télévision et ce que fait le cinéma. Lorsqu’on réalise un « sujet » pour un journal, il faut être rapide, immédiat, car la télévision a besoin sans cesse de « bouffer » de l’information pour la diffuser le jour même. Donc elle ne laisse jamais suffisamment de temps, ni au réalisateur ni au spectateur, pour penser à la question traitée. L’un et l’autre sont considérés comme des consommateurs qui doivent simplement avaler quelque chose aussi vite que possible. Le troisième jour du tremblement de terre, j’ai vu sur place une équipe de télévision réalisant un reportage qui est passé le soir même sur le petit écran. J’ai donc pu constater que les gens de télévision travaillaient àla fois rapidement et superficiellement. Leur sujet montrait exactement ce que j’avais vu sur les lieux du séisme. Si j’avais eu une caméra à ce moment-là, le cri des gens m’aurait sans doute attiré vers eux. Et peut-être n’aurais-je pas su résister à la tentation de les filmer en train de gémir… Mais, le cinéma a cette spécificité qu’il oblige à réfléchir avant de tourner ! Il ne permet pas de travailler aussi rapidement que la télévision, dans l’urgence, mais il contraint le cinéaste à prendre son temps. Et, le résultat ne peut être qu’à l’opposé de ce que fait la télévision. D’une certaine manière, on peut dire que cela recoupe la distinction que l’on peut faire entre la presse quotidienne et le roman. À travers mes derniers films, je me suis efforcé d’aller à la découverte des gens, en prenant tout mon temps pour les connaître et les comprendre, comme seul le cinéma en offre la possibilité.

* Entretiens réalisés à Paris les 12 et 18 avril, et le 2 septembre 1994. Remerciements à Mamad Haghighat pour sa traduction simultanée du persan.

Notes

1. On constate que Sabzian lui-même ne partage guère cette opinion dans “Close-Up”, Long Shot, de Moslem Mansou et Mahmoud Chokrollahi.

2. Pour prendre connaissance d’une version sensiblement différente, lire l’entretien avec Mohsen Makhmalbaf, Positif n° 422, avril 1996.

© MEN, CNDP, droits de reproduction réservés. Limitation à l’usage non commercial, individuel et scolaire

« Un film n’a pas de passeport…»

Entretien avec Abbas Kiarostami réalisé par Thierry Jousse et Serge Toubiana, le 13 septembre 1999 à Paris.

(Cahiers du Cinéma n° 541, décembre 1999)

Lors de la cérémonie de clôture du festival de Venise, vous avez déclaré ne plus vouloir participer à des compétitions officielles. Était-ce une décision prise avant le palmarès ?

J’avais déjà en tête cette idée après le dernier festival de Cannes. J’attendais l’occasion de rendre publique ma décision, et j’ai pensé que Venise était le bon moment. On a pu croire que j’étais mécontent du palmarès, mais cela n’a rien à voir. Je n’ai plus envie de participer à une compétition officielle. Cela fait trente ans que je fais des films, trente ans que je suis en compétition. II est temps de me retirer. J’ai fait partie de jurys, et constaté qu’il est difficile de juger le film d’un auteur reconnu. II faut donner une chance aux jeunes cinéastes, et s’efforcer de juger les oeuvres plutôt que les noms d’auteurs. Aujourd’hui, on juge plutôt les noms …

Marin Karmitz qui a produit “Le Vent nous emportera”, nous a dit que vous n’aviez pas de scénario avant de commencer le tournage. Quelle a été votre méthode pour réaliser ce film ?

J’avais juste écrit deux pages, que j’ai fait lire à Marin Karmitz. J’avais déjà fait quatre films à la campagne. Là, avant de me rendre à Siah Dareh pour tourner “Le Vent nous emportera” j’étais influencé par les autres villages où j’avais déjà tourné. Quand j’y suis arrivé, j’ai constaté qu’il était différent. Sur place, les habitants du village ont transformé mon approche du film, et le sujet que j’avais imaginé. Évidemment, j’ai essayé d’imposer ma vision des choses, mais il fallait s’adapter à la réalité.

Comment votre méthode a‑t-elle été perçue par les autorités du cinéma en Iran ?

Cela dépend de deux choses. D’une part, l’attention que l’Occident porte à mes films a un effet considérable, même s’ils le nient. D’autre part, on commence à connaître ma manière de faire du cinéma. On sait que je ne fais pas un cinéma politique, pas directement du moins. Donc, on me laisse libre de faire ce que je veux. Lorsque j’utilise le mot politique en parlant de cinéma, je veux dire que je n’use pas de slogans. Chez nous, on a surtout peur des slogans, parce qu’on pense que les gens sont influencés par eux.

Que vous apporte la coproduction avec la France, avec Marin Karmitz en l’occurence ?

Étant donné que mes films ne coûtent pas cher, je n’ai pas besoin d’argent venant de l’étranger. Mais c’est un soutien important pour moi. Une fois ce film fini, je l’ai envoyé en France, si bien que j’étais tranquille par rapport à la censure. J’étais sûr qu’ici, on le montrerait à la critique dans les meilleures conditions. C’est comme si la production française prenait un enfant à charge pour l’aider à grandir.

Pour en revenir au village où vous avez tourné, sur quels critères l’avez-vous choisi ? Et quelle est la part d’improvisation ?

Je vais donner un exemple :dans l’idée originale, l’équipe qui arrive au village discute avec la vieille dame et lui demande de faire semblant d’être morte, afin de tourner un film. Sur place, j’ai constaté que je ne pouvais pas communiquer avec elle, car elle était mourante. Je ne pouvais pas non plus communiquer avec les habitants du village, qui travaillaient tout le temps. Ils n’avaient pas le temps de répondre à mes questions. Je n’ai jamais vu autant d’énergie au travail. Le village ressemblait à un camp de travail obligatoire. Même les enfants n’étaient pas disponibles pour mon film. J’ai dû abandonner la plupart de mes idées de départ. La communication était impossible. D’autant que j’avais moi-même des doutes sur ce projet. II y avait donc d’un côté les villageois, de l’autre mon projet, et j’ai fait ce film en faisant en sorte que le spectateur construise un puzzle en se servant de ces éléments hétérogènes.

C’est d’autant plus vrai que c’est un film où l’on a plusieurs interprétations de la réalité.

Je ne crois pas à un cinéma qui ne donnerait au spectateur qu’une seule version de la réalité. Je préfère offrir plusieurs interprétations possibles, pour laisser le spectateur libre de choisir. II m’est arrivé de rencontrer des spectateurs qui avaient davantage d’imagination que celle que j’avais mise moi-même en oeuvre dans mes films. J’aime que le cinéma laisse chaque spectateur libre d’interpréter, comme si le film était le sien. Par exemple, quelqu’un a interprété un plan de mon film en évoquant le mythe de Sisyphe : c’est le plan où l’on voit un scarabée en train de pousser une boule. Cette vision suppose que l’on connaisse le mythe de Sisyphe. Un film est réussi s’il autorise plusieurs interprétations différentes.

Par rapport à votre précédent filin, “Le Goût de la cerise”, on a l’impression d’un parti pris de lumière, on sent davantage un amour de la nature, et une plus grande variété de personnages.

J’ai du mal à parler du “vent nous emportera”, qui m’a demandé beaucoup de travail, notamment sur le son. Petit à petit, je me réconcilie avec ce film, qui a été le plus dur de tous ceux que j’ai réalisés. J’ai eu beaucoup de difficultés avec mon équipe durant le tournage. L’indifférence que l’on ressent dans le film entre le personnage principal et les habitants, elle existait également entre moi-même et mes techniciens. Vers la fin du tournage, la plupart sont partis et j’ai terminé ” Le Vent nous emportera” avec mes assistants. Mon directeur de la photographie est un professionnel, mais il était incapable de se lever le matin pour travailler ; il ne travaillait que l’après-midi. Au bout d’une semaine de tournage, nous avons compris, l’un et l’autre, que nous aurions des difficultés à travailler ensemble.

Combien de temps a duré le tournage ?

Neuf semaines. Le village était sale, il y avait beaucoup de mouches, on a dépensé beaucoup d’argent pour le nettoyer, chasser les mouches qui gênaient la prise de son. Cela a perturbé la vie quotidienne du village, car on a utilisé des produits qui ont causé la mort de pas mal de poussins ; les villageois étaient mécontents. Pour eux, nous n’étions pas là pour travailler ; ils n’avaient jamais vu une équipe de cinéma, ni, d’ailleurs, d’étrangers au village. Dans d’autres régions d’Iran, nous avions su coopérer avec les habitants des villages, mais là, impossible de communiquer.

Le cinéma était donc un facteur de désordre dans ce village ?

Oui, ils ne nous aimaient pas.

Mais le personnage dit film lui-même, par sa seule présence, crée un désordre c’est quand même un voyeur.

C’est vrai. Les villageois refusaient de jouer devant la caméra. Vers la fin du film, des femmes passent devant la caméra et le personnage les prend en photo. On peut dire qu’il leur « vole » ces photos. Comme elles regardaient la caméra, cela correspondait avec le sujet.

Parlez-nous de la scène ait café entre la femme et son mari. On a l’impression d’une querelle philosophique sur le thème du travail.

Cela est mis en scène : le dialogue était écrit à partir d’une scène à laquelle j’avais assisté ailleurs, dans un autre village. La femme n’appartient pas au village, elle vient d’une ville. On a l’impression que c’est son propre dialogue, mais c’est un texte qu’elle a appris et qu’elle a bien joué, comme si les mots venaient d’elle-même.

Dans votre film, vous faites une fois encore référence au grand poète Omar Khayyam. Est-ce bien vu en Iran, compte tenu du caractère sensualiste de sa poésie et des références au suicide ?

Khayyam a une place si importante en Iran qu’il est intouchable. II est connu dans le monde entier. On m’a même dit que les tirages de ses livres sont juste derrière ceux de la Bible. Un jour, au Japon, j’étais en train de parler de Khayyam, et l’attaché de presse est allé chercher neuf versions japonaises d’un même livre. Dans mes films, la référence à Khayyam date de “Close-Up”, lorsque je suis allé sur les lieux du tremblement de terre pour constater le désastre. Avant cela, je n’avais jamais vu d’aussi près la contradiction entre la vie et la mort. :A ce moment-là, j’ai mieux saisi la profondeur de la poésie et de la philosophie de Khayyam. Elle repose sur ce principe : pour admirer la vie, il faut approcher de très près la mort, la regarder dans les yeux. Cela m’a marqué en me rendant sur les lieux du tremblement de terre : je n’y étais pas allé pour regarder la mort, mais découvrir la vie. Ce séjour a été décisif pour moi, le tremblement de terre a eu lieu en moi-même — c’était le jour de mes 50 ans.

Ces poèmes qu’on entend dans votre film, sont-ils compris par le public iranien ?

La poésie constitue la langue orale des Iraniens, peut-être pas celle de la jeune génération, mais celle des générations précédentes. Beaucoup de gens sont analphabètes, ce qui ne les empêche pas de réciter des poèmes de tel ou tel poète. Mais la jeune génération est ignorante, mes propres enfants ne s’y intéressent pas, ils ne pensent qu’aux jeux vidéo. De même, la poésie de Forough Farrokhzad est connue, elle fut la première poétesse iranienne à parler de manière très franche de sa féminité et des rapports physiques entre hommes et femmes. Elle est morte à l’âge de 32 ans, victime d’un accident de voiture. De son vivant, elle était très célèbre, et son regard est proche de celui de Khayyam. Le poème de Forough qui est récité dans mon film est l’un des meilleurs, et le titre du film, ” Le Vent nous emportera”, vient de ce poème : un jour ou l’autre, ” Le Vent nous emportera”, comme une feuille morte…

C’est un moment incroyable : la jeune femme, dont on ne voit pas le visage, est en train de traire une vache, tandis que le personnage masculin lit ce poème assez érotique. Chacun fait un cadeau à l’autre : elle lui offre du lait tandis qu’il lui offre des mots. C’est une vraie scène d’amour.

C’est votre interprétation, mais elle est belle. On m’a aussi dit que l’homme va chercher du lait, qui représente la lumière dans le noir. Ce cadeau-là, le lait ou la lumière blanche, la femme l’apporte à son fiancé ou son mari, qui est l’homme qui creuse sous terre. Pour moi, il est intéressant de voir qu’elle et son fiancé travaillent dans le noir et communiquent de manière souterraine.

Mais que fait cet homme sous terre ?

II dit qu’il est en train de creuser un trou pour installer une antenne, pour communiquer. La communication est un des thèmes de votre film. Le personnage du film ne peut recevoir de communications sur son portable qu’à cet endroit précis, qui est le cimetière du village. Votre interprétation est bonne. Dans tous les villages, les cimetières sont situés sur une colline. J’ai souvent demandé quelle était la raison : personne n’a jamais su me répondre.

Dans cette oscillation entre !a vie et la mort, quelle est la place du cinéma ? Est-ce qu’il est là pour filmer la mort ? Ou bien, contribue-t-il à faire naître la vie ?

Pour être franc, je n’en sais rien. De toute façon, le cinéma est là pour enregistrer. Tant qu’on n’a pas enregistré quelque chose, on n’a pas conscience de son existence. C’est lié à la puissance de l’image, qui est un document plus fort que sa propre réalité.

Dans “Close-Up”, on arrive sur les décombres d’un village dévasté où la mort est passée. Dans “Le Goût de la cerise”, il est question de la mort, et là encore, il y a ce rite funéraire, cette idée qu’on arrive pour filmer la mort. Chez vous, le cinéma semble avoir passé un contrat avec la mort.

C’est sans doute inconscient. En tournant “Close-Up”, j’ai surtout découvert un théâtre de vie. J’ai assisté par exemple à une scène où des habitants étaient en train de laver le cadavre d’un enfant : eh bien, en même temps, ces villageois lavaient également un tapis. Ce film captait davantage la vie que la mort. Les gens étaient bien sûr tristes et désolés à cause du tremblement de terre, mais au fond d’eux-mêmes, ils étaient heureux d’être des survivants. La philosophie ou la poésie de Khayyam traduit bien cette idée du passage. Quelqu’un a dit que la musique la plus triste au monde, c’est le tic-tac de l’horloge qui nous rappelle que le temps passe et nous rapproche de la mort. En apparence, chaque tic-tac ressemble à un autre, mais en fait, aucun n’est vraiment le même puisque chacun nous rapproche un peu plus de la mort. Si on y prête attention, il n’y a plus qu’à se lever pour fuir. Mais il y a des moments où l’on se dit que la mort existe, par exemple lorsque revient d’un enterrement. En même temps que nous sommes tristes, vêtus de noir, il y a à l’intérieur de chacun de nous une forme de joie, tout simplement d’être encore vivant.

Chaque fois que je quitte un enterrement, j’ai l’impression d’avoir faim. L’année dernière, à l’enterrement d’un ami cinéaste, les femmes étaient d’un côté, les hommes de l’autre. La femme du cinéaste était toute en noir, très belle. Mon voisin m’a dit : « Regarde sa femme, elle est vraiment belle ! » C’était d’autant plus vrai dans ce contexte de mort.

Aimez-vous certains de vos films davantage que d’autres ?

Disons que je comprends “Close-Up”. Les autres, non (rires).

Quelle relation particulière avez-vous avec “Close-Up” ?

J’ai fait ce film sans avoir le temps de réfléchir. Je l’ai fait à un moment où j’étais sur le point de faire un autre film. Au dernier moment, j’ai changé d’avis et j’ai fait ” Close-Up” avec mon équipe, sans préparation. Le tournage a duré quarante jours, je prenais des notes la nuit. On l’a monté, mixé, puis le film a été montré au festival de Téhéran. D’ordinaire, je suis incapable de voir mes films avec le public. Cela m’est arrivé deux fois, une fois à Cannes avec “Le Goût de la cerise”, et dernièrement à Venise. Souvent, je ferme les yeux pour ne pas les voir. “Close-Up”, je l’ai vu en public, pour vérifier que tout allait bien, et je l’ai regardé d’un bout à l’autre, comme si je le découvrais. Avec mes autres films, il suffit qu’un spectateur quitte la salle pour que je devienne fiévreux, persuadé d’avoir raté mon film. Avec “Close-Up”, c’est différent parce que le personnage principal m’entraîne jusqu’à la fin, m’empêche de quitter l’écran des yeux. C’est un film moins fabriqué que les autres : je cours derrière, comme n’importe quel spectateur.

Est-ce qu’il y a une dimension d’autoportrait dans ” Le Vent nous emportera” ?

Oui, mais pas particulièrement à travers le personnage principal. Je me reconnais aussi bien dans l’enfant. De même, dans “Close-Up”, je me reconnais dans le personnage d’Ali Sabzian et dans la famille d’Ahankah, qui se fait arnaquer. Je ressemble au personnage principal qui a menti, mais aussi à ceux à qui il ment. Dans tous les films, certains personnages ressemblent au réalisateur. Dans celui-ci, la femme du café me ressemble, et pourtant c’est une femme.

Plus vous faites des films et plus vous apparaissez comme une énigme.

Faire un film ressemble à une thérapie. On peut découvrir la personnalité d’un cinéaste à travers ses films. C’est la thérapie la plus chère au monde (rires). II n’est pas nécessaire que le film ressemble exactement au réalisateur, qui peut se cacher derrière ses personnages.