On doit, certes, combattre en vue d’un résultat, mais un résultat n’est jamais définitif, n’est pas le terme du combat. Si vous avez atteint quelque chose, ce n’est pas une raison pour vous arrêter là. Car la vie non plus ne s’arrête pas. Comme elle, vous devez sans cesse recommencer, repartir de nouveau.

Nous n’attendions qu’une occasion de publier un nouvel entretien avec Fritz Lang : Cannes nous la fournit. Plus que d’un « entretien » , il s’agit d’ailleurs ici d’une conversation — autour d’un micro — qui eut lieu, en août 63, dans la propriété hollywoodienne de Fritz Lang, entre celui-ci, son ami Gene Fowler Jr, et notre envoyé Jean-Louis Noames. De là, les souvenirs qu’évoque Lang : il rentrait à peine d’Italie où il avait participé au tournage du Mépris. De là, aussi, ces inhabituelles « démonstrations » de mise en scène auxquelles joue un instant le cinéaste, prenant ainsi plaisir à montrer, à la fois, comment « mettre en scène » participe d’une rhétorique et comment ses propres films y échappent…

✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻

— Vous avez dit, dans votre précédent entretien avec les Cahiers du Cinéma, que, pour vous, le Cinéma était un vice…

— Tourner des films est pour moi un peu la même chose que prendre une drogue. C’est un vice, que j’adore. Sans le cinéma, je ne pourrais pas vivre. J’aime cet art — qui est, hélas, devenu dans la plupart des pays une industrie. Mais jamais je n’ai voulu dire que le cinéma était une drogue pour aider l’artiste, ou plutôt le créateur de films, à surmonter certaines inhibitions, comme par exemple Fellini l’a montré dans Huit et demi… J’ai simplement voulu dire, qu’aimant le cinéma, je m’y suis consacré de la même manière qu’un individu s’adonne à la drogue.

— Mais le cinéma n’a‑t-il pas une influence bénéfique sur la vie de certains cinéastes ?

— Je ne saurais dire vraiment… Mais je pense que vous touchez là à quelque chose d’important : peut-être, en effet, tout artiste a‑t-il besoin de créer, pour en quelque sorte trouver une issue à ses sentiments, ses pensées… Je crois, par exemple, que je ne tuerais personne, ni ne volerais — peut-être pourrais-je violer, je ne sais pas. Seul un psychanalyste pourrait vraiment répondre à cette question. Je vais vous raconter une histoire qui, peut-être, fera un peu de lumière sur ce problème. Il y a à peu près huit ans, quelqu’un, ici, à Hollywood, m’a dit : « Je peux vous dire très exactement à quoi vous pensiez lorsque vous avez fait M et pourquoi vous l’avez fait. » Et il a commencé à m’expliquer cela ! Je lui ai répondu : « Tout ce que vous me dites là est très gentil, mais je pense que vous avez entièrement tort — je sais très exactement pourquoi j’ai fait M ; cela m’intéressait de sortir de ces films-monstres alors en vague, Métropolis ou La Femme sur la lune, je voulais faire un film plus intimiste, plus fouillé, et j’étais très intéressé par ce qui se passait dans l’esprit d’un meurtrier, d’un meurtrier d’enfants en particulier ; ce qui ne m’empêchait pas d’être tout a fait contre lui. »

Une autre fois, à Paris, quelqu’un — je ne sais plus qui, ni pour quel magazine — m’a interviewé ; nous avons parlé de mon métier de metteur en scène, et, à propos de la direction d’acteur, nous avons évoqué ce même problème. Je lui ai dit qu’à mon avis, un metteur en scène ne devait pas montrer à l’acteur ce qu’il a à faire : en un mot, je ne veux nullement que l’acteur me singe. Le rôle du metteur en scène est, au contraire, d’obtenir ce que l’acteur a de meilleur en lui. Et c’est pour cette raison qu’il devrait, chaque fois, être une sorte de psychanalyste, expliquer son rôle à l’acteur, et l’aider à découvrir le personnage qu’il doit créer ou recréer à partir du script. C’est à ce moment que je me suis demandé si le rôle du critique, peut-être, n’était pas aussi de faire la psychanalyse du cinéaste : de trouver le pourquoi profond de ses films. En un certain sens, cela répond à la question que vous me posiez : peut-être, si vous pouviez faire cette sorte de psychanalyse — et cela prendrait certainement très longtemps —, trouveriez-vous pourquoi un cinéaste a besoin de ses films pour continuer à vivre, et pourquoi j’ai moi-même réalisé tel ou tel de mes films…

Spione, 1928 (Les Espions : Gerda Maurus, Willy Fritsch).

La question, d’ailleurs, revient à savoir ce que devrait être la critique : soit une critique du film, soit une critique du processus de création. Et il serait en effet passionnant de découvrir pourquoi le créateur fait certaines choses. Mais j’ai très peur de cela : je connaissais un très bon écrivain, enfin, assez talentueux, qui s’est fait psychanalyser. Deux ans après, il ne pouvait plus rien écrire. Parce que, je crois, notre travail de créateur est le résultat d’une certaine… frustration — non, pas d’une frustration plutôt (nous devons faire très attention quant au choix du mot), le résultat d’une anormalité. En un certain sens, nous sommes différents… enfin, il faut être fou pour vouloir faire du cinéma ! Pour en revenir au cas de cet écrivain, il était devenu trop lucide sur lui-même : il ne se posait plus de questions sur le monde, ce qui s’y passe, sur sa place exacte dans ce monde, sur le pourquoi des choses. Cela ne l’intéressait plus du tout : ses problèmes étaient résolus ; mais il ne pouvait plus écrire. Alors que ce que nous faisons dans nos films, c’est donner nos propres commentaires sur un problème irrésolu.

— Prenons le cas d’Antonioni : il répète dans ses films l’impossibilité de vivre, de communiquer, d’aimer, et pourtant, il ne semble pas que ceux-ci l’aident à vivre…

— Je ne sais pas si ses films ne l’aident pas à vivre… Peut-être bien que si. Peut-être aussi, mais je ne sans pas si c’est vrai, est-il incapable de vivre et essaie t‑il de se prouver a lui même que la vie est imposable — ce que, de toutes façons, je ne peux croire.

— Pensez-vous alors que ces problèmes du cinéaste soient traduits par son style, ou sa manière de mettre en scène : on peut vair un rapport, par exemple, entre une certaine difficulté de communiquer, et un certain emploi du dialogue ?

— Je ne sais pas. Mais il m’est arrivé précisément de discuter avec quelques écrivains et cinéastes de l’utilisation — et de l’abus — du dialogue au cinéma. Le cinéma, nous sommes d’accord, c’est l’image en mouvement, et non le théâtre filmé. Or, comment montrer, par exemple, qu’un mari et sa femme sont encore en bons termes, mais que n’existe plus entre eux le premier grand amour, Sans l’aide du dialogue ?

Voici ce que je proposais : supposons que la scène se passe dans un hôtel, que le couple soit dans l’ascenseur, et monte, disons, jusqu’au dix-septième étage. Le mari et la femme sont tous deux très sympathiques, ni trop vieux ni trop jeunes. Et le mari a gardé son chapeau sur la tête. Au dixième étage, l’ascenseur s’arrête, une jeune fille y entre : le mari ôte son chapeau, et l’ascenseur poursuit sa montée… Vous avez ainsi exprimé de façon parfaite, et sans que soit prononcé un seul mot, que l’amour de ce couple n’est plus ce qu’il avait été, qu’il n’y a plus la relation de fascination entre l’amoureux et la

personne aimée. Cette politesse naturelle qui vous fait ôter votre chapeau quand vous êtes en compagnie d’une femme dans un ascenseur, l’homme ne pense plus à la manifester envers sa femme, mais pour une autre seulement. C’est de cette façon qu’on peut exprimer quelque chose de précis dans une scène muette. Mais, comme fait Antonioni, montrer une femme qui marche, marche et marche dans une rue, cela peut signifier n’importe quoi, il n’y a pas là de contenu dramatique.

Ou bien alors, il faut consulter une critique du film pour comprendre ce qu’on y a vu. Mais ce qui est très dangereux dans cette attitude, celle de notre époque — de votre époque, plutôt — c’est qu’elle mène à trouver dans ce genre de films un peu une excuse… On dit : la vie est ainsi. Et, bien que ces films aident d’une certaine façon à vivre, ils persuadent en même temps qu’il est inutile de combattre dans la vie, que, de toutes façons, c’est perdu d’avance. Et personne ne fait plus d’efforts.

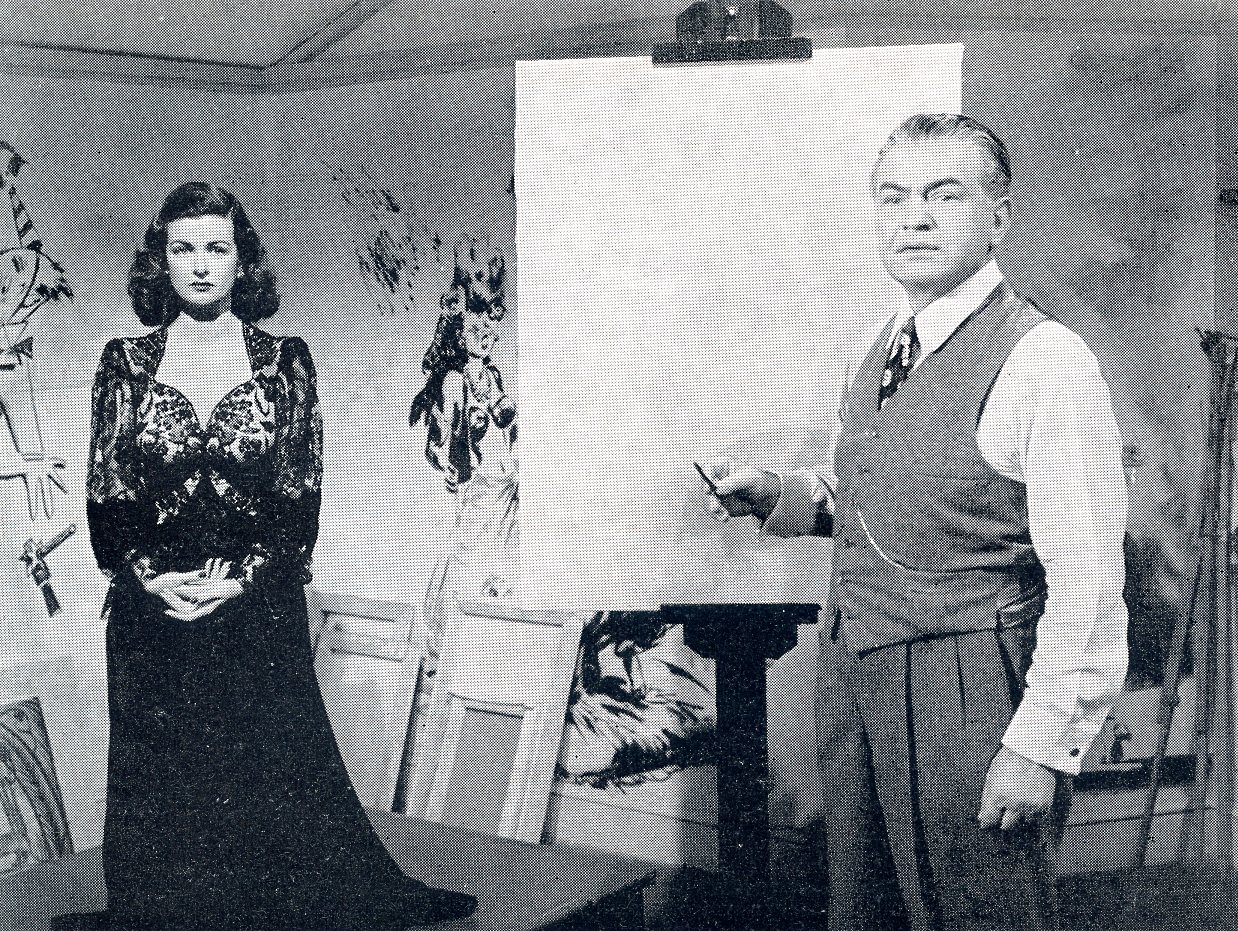

Scarlet street, 1945 (La Rue rouge : Joan Bennett, Edward G. Robinson).

— Mais, dans vos films, les personnages ne sont-ils pas aussi toujours truqués par leur destin ?

— C’est bien ce problème qui m’a toujours intéressé — pour ne pas dire obsédé : tout ce qui est, d’une manière ou d’une autre, inévitable. Un processus s’est déclenché, et personne ne peut plus y échapper. Mais, à travers cela, ce que j’ai toujours voulu montrer et définir, c’est l’attitude de lutte que doivent adopter les gens en face de ces événements fatals. Il n’est pas important, pas essentiel qu’ils sortent victorieux du combat : c’est le combat lui-même qui est important et vital. Il y a quelque temps, Gene Fowler et moi avons eu une conversation dont le sujet était le bonheur. Et la valeur de ce bonheur. Nous essayions de définir sa situation, son contenu, et nous ne parvenions pas à imaginer un état de bonheur constant : car cela implique qu’il n’y ait plus aucun désir pour quoi que ce soit, qu’on vive comme un ange au Paradis, au son d’une harpe…

Ce que j’appelle a « bonheur », c’est la poursuite de ce bonheur. Pour moi, pour le cinéaste, le bonheur ce n’est pas ce qui arrive une fois le film achevé, quand on se dit qu’on a fait quelque chose. Le bonheur, pour moi — et voilà ce qui constitue mon « vice » — c’est quand je suis en train de réaliser ce film. Même si les conditions de tournage sont très, très difficiles, j’oublie tout : et à ce moment seulement je suis parfaitement heureux. Le combat pour quelque chose, voilà ce qui est important : non pas le résultat. On doit, certes, combattre en vue d’un résultat, mais un résultat n’est jamais définitif, n’est pas le terme du combat. Si vous avez atteint quelque chose, ce n’est pas une raison pour vous arrêter là. Car la vie non plus ne s’arrête pas. Comme elle, vous devez sans cesse recommencer, repartir de nouveau. C’est pourquoi mes « personnages traqués », comme vous dites, ne luttent pas (comme dans le drame grec) contre des Dieux ou le Destin, mais contre les seules circonstances de la vie, contre, que sais-je, l’opinion de leurs voisins, les lois stupides et autres choses de ce genre.

Quand vous combattez pour votre amour, par exemple, et que vous parvenez à vaincre tous les obstacles… (Lang s’interrompt un instant, avant d’enchaîner soudain) : c’est alors que commence vraiment la lutte, quand vous êtes enfin marié — et la vie avec elle !

— Cette lutte ne se traduit-elle pas, dans vos films, par une certaine opposition entre mouvement et immobilité ?

— Je ne sais pas si cela est vrai… Cela voudrait dire, si j’ai bien compris, un peu la même chose que ce que nous disions plus haut : que lorsque quelqu’un — en l’occurrence l’un de mes personnages — abandonne le combat, il cesse de progresser. Cela n’arrive pas à mes personnages : ils ne cessent pas de lutter. Mais pour répondre à votre question, il faut d’abord se demander comment il peut être possible de filmer une action c’est-à-dire un drame, un mouvement — qui soit pourtant statique… (Filmer l’immobilité, cela pourrait revenir à ce que disait Corneille : « Il est logique que l’illogique aille contre la logique. » ) Eh bien, quand, à l’occasion d’un choc quelconque, vous réalisez que votre combat en est arrivé (en apparence) à son point final, ou bien que vous êtes dans une impasse, vous devez effectivement vous arrêter une seconde. sous l’effet du choc. Si, par exemple, vous voyez dans un film un homme marcher de long en large dans une pièce, et qu’il s’immobilise soudain, vous, spectateur, vous dites : il a une idée ; puis de nouveau le type se remet à marcher, n’est-ce pas ? Donc, au moment où il reçoit le choc, au lieu de courir en rond comme un animal pris dans une cage, il s’arrête : c’est alors qu’il se passe quelque chose de violent en lui, et que le drame se traduit par un arrêt du mouvement, que cette immobilité est pleine d’action. Ce qui veut dire qu’une « action statique » n’est pas l’inaction.

Dans un de mes films, on voit un homme qui s’évade et court vers la liberté ; mais, au coin d’une rue, il aperçoit un policier : il s’arrête brusquement, et on le voit alors en gros-plan. Mais cet arrêt, ce gros-plan ne durent qu’une seconde : immédiatement, la réaction de l’homme est de faire demi-tour et de s’enfuir…

— Mais l’action n’est-elle pas tout de même rompue par ce gros-plan ?

— Non. Parce que ce n’est pas un instant de réflexion que je montre sur ce visage en gros-plan : je ne montre que le choc lui-même, la surprise éprouvée, Car, je crois, ce n’est pas la réflexion, mais l’instinct qui le fait se précipiter aussitôt dans la direction opposée : c’est pourquoi je ne le montre pas en train de regarder à droite, puis à gauche, ce qui voudrait dire hésitation et temps mort dans l’action, alors qu’ici c’est une réaction à une émotion dramatique.

Prenons encore l’exemple d’un condamné à mort qui est sur la chaise électrique : il n’est pas vrai qu’il soit immobile, qu’il puisse être calme, qu’aucune émotion ne l’anime, sous prétexte qu’il se sait déjà mort. Non ! En vérité, il se bat comme le ferait un fauve, il n’a pas encore abandonné. Sans doute cet ultime combat ne lui servira-t-il en rien, mais il n’empêche qu’il est agité par un instinct tout animal qui ‘lui lait refuser de se voir attaché à la chaise et de mourir.

Rancho Notorius, 1951 (L’Ange des maudits : Marlène Dietrich).

Bien sûr, il est plus facile de résoudre ces contradictions si l’on traite, comme on le faisait dans les films muets, ces situations de façon stylisée… Il est à la mode aujourd’hui de ne jamais montrer des gens immobiles pendant qu’ils parlent : mais s’ils dînent, on ne peut pas non plus les faire se lever et se rasseoir sans arrêt ! D’ailleurs, il y a des situations très dramatiques où ne sont nécessaires ni le mouvement, ni l’action. Un couple est en train de dîner dans un appartement, et la femme dit au mari qu’elle l’a trompé : je peux comprendre que celui-ci se lève alors, et se mette à crier, à s’agiter. Mais si cette même scène se déroule dans un restaurant, il ne pourra plus bouger sans risquer d’attirer l’attention : imaginez cet homme assis en face de son épouse qui lui annonce, de sang-froid, qu’elle l’a trompé la veille ; et lui ne peut faire un seul geste ni dire un seul mot, il ne peut pas se lever pour la gifler. La scène n’est-elle pas ainsi beaucoup plus forte ? Du fait même de cette inaction forcée, elle gagne en intérêt et en intensité dramatiques. L’émotion est plus grande, dès que les sentiments sont contenus, et le public la ressent alors au moins autant que si elle était manifestée violemment.

C’est peut-être parce que nous avons travaillé aux films muets, parce que nous venons du cinéma muet, que nous aimons par-dessus tout l’action, le mouvement. Pourtant, j’ai l’impression que les jeunes cinéastes y tiennent aussi beaucoup. Je n’ai pas vu Godard tourner beaucoup de plans fixes… Mais il y a une différence : c’est que, dans nos films muets, nous étions obligés de nous exprimer à travers l’action ; tandis que Godard, par exemple, me semble moins intéressé par l’action elle-même que par son résultat, son effet. Peut-être cela lui permet-il d’aller plus loin avec ses acteurs, de leur faire donner tout ce qu’ils ont dans la peau ? Cela m’a beaucoup intéressé de le voir tourner. Et, de plus, je l’aime beaucoup : il est très honnête, il aime le cinéma, il est fanatique comme je l’ai moi-même été.

En fait, je pense qu’il essaie de continuer ce que nous avons entrepris un jour — le jour où nous avons commencé à faire nos premiers films. Seule son approche est différente. Non l’esprit. Il a le même désir de faire avancer cet art nouveau — l’art de notre siècle — dont les brasseurs d’argent ont fait une industrie : en cherchant trop à gagner de l’argent, ils n’ont, dans la plupart des pays, réussi qu’à tuer la poule aux œufs d’or… Ce que Godard essaie de trouver, c’est d’abord une forme qui lui soit propre, et comment elle peut le mieux exprimer sa personnalité. Je suis, quant à moi, plus occupé par le contenu d’un film (qui me semble plus important que sa forme) : ce que je veux avant tout, c’est que les idées auxquelles je tiens, les phrases que je tiens à dire aillent vers un public.

Mais c’est peut-être simplement dans la façon dont nous concevons la mise en scène elle-même que réside la différence : Godard adore improviser, tandis que j’aime savoir très exactement, quand j’arrive sur le plateau, ce que je vais faire. Bien sûr, je donne à mes acteurs le maximum de liberté, mais Godard va plus loin : il ne donne à ses acteurs que l’idée de ce qu’ils sont censés dire, les laissant ainsi utiliser leur propre vocabulaire.

— Mais ne croyez-vous pas qu’un cinéaste formé à l’école du muet parvient, du fait même qu’en l’absence de dialogues il était obligé à plus d’ingéniosité, à mettre en scène ses personnages plus rapidement ?

—— Plus rapidement, non. Et il ne faut pas oublier que nous disposions d’intertitres, qui nous permettaient d’exprimer, dès qu’un personnage ouvrait la bouche, ce que nous mêmes voulions faire. Godard, qui n’a jamais eu cette expérience du cinéma muet, parvient cependant à improviser à tous les niveaux, et pas seulement sur le plan du dialogue : il invente une scène au moment même de la tourner ! Et elle ne correspond pas à rien : par exemple, il avait besoin, pour conclure une scène, d’une phrase que nous n’arrivions pas à trouver. J’ai eu la chance de prononcer une phrase qu’il a utilisée : « La mort n’est pas une solution. » Mais cela lui a donné une autre idée : quand Bardot est dans la baignoire, elle tient un livre, et sur la couverture on peut lire : Fritz Lang. Dans ce livre, se trouve une phrase que j’avais dite jadis à propos de la mort : ce qui établissait une relation avec la situation qu’elle affronte dans la scène suivante. Godard a donc improvisé, et en même temps amélioré.

— Ne disiez-vous pas qu’un film doit plutôt être modelé au montage ?

— Oui, mais seulement si l’on a beaucoup de matière à sa disposition. Il y a une

phrase que j’aime beaucoup : « Monter un film, c’est le récrire. ») On coupe certaines choses, on en modifie d’autres… Mais pour Godard, cela n’est pas nécessaire, il n’a pas à le faire. Il filme peu en gros plans, tandis que moi, je le fais beaucoup. Le Mépris a été réalisé en Technicolor et écran large… (comment appelle-t-on cela ? Ah oui, le Cinémascope, à propos duquel j’ai une réplique : « Le Cinémascope, ce n’est pas pour les êtres humains, c’est pour les serpents ou les enterrements. » On va m’adorer après cela.) Mais, si j’avais fait le film, il y aurait eu beaucoup de gros plans.

Godard, lui, n’a pas en à se poser ce problème. Il lutte pour donner une forme très personnelle à ses films : et c’est pour cela qu’il a des ennuis avec ses producteurs. D’ailleurs, ces gens-là veulent toujours changer quelque chose. Il y a très peu de « vrais » producteurs. Un vrai producteur devrait être un grand ami du metteur en scène ; mais la plupart sont jaloux de lui.

The Big Heat, 1953 (Règlement de comptes : Edith Evanson, Robert Berton, Glenn Ford).

Une fois, il y avait dans un de mes films une scène qu’un producteur n’aimait pas, et que je trouvais très bonne, très drôle. Pendant une semaine, j’ai discuté avec lui, je lui ai dit que si nous avions des « previews », c’était justement pour connaître les réactions du public. Le producteur m’a accordé la possibilité de vérifier, au cours d’une projection privée, que j’avais tort. Mais le public a aimé la scène, beaucoup ri et beaucoup applaudi. Malgré cela, le producteur s’est entêté, me disant : « Je projetterai le film autant de fois qu’il le faudra jusqu’à ce que je trouve un public qui n’aime pas la scène. » C’est tellement bête ! Ce sont probablement des gens frustrés. Vous avez vu Rancho Notorious, n’est-ce pas ? Eh bien, à l’origine, cela s’appelait Chuck a Luck, parce que le ranch s’appelait ainsi, et qu’il y a aussi un jeu qui porte ce nom.

De même, la chanson du film tourne autour de « Chuck a luck ». Mais Mr. Howard Hughes a appelé le film Rancho Notorious ! Quand je lui ai demandé pourquoi, il m’a répondu qu’en Europe, on ne savait pas ce que signifiait « Chuck a luck ». Mais est-ce qu’on sait, en Europe, ce que veut dire « Rancho Notorious » ? Voyez-vous, il n’y a pas de « copyright » pour un metteur en scène, ni pour quoi que ce soit dans cette industrie de malheur ! Un auteur dramatique, lui, a une foule de droits et, s’il refuse, on n’a pas le droit de changer une virgule à sa pièce. Aux U.S.A., je vous l’ai dit, nous avons un système inconnu en Europe, la « preview ». Si ceux qu’on appelle des producteurs étaient des êtres humains, et honnêtes, ils reconnaîtraient que c’est là seulement qu’on peut juger si le film est bon ou pas, savoir. si les gens l’aimeront ou non. Peut-être alors y aurait-il une sorte de compréhension entre les producteurs et les metteurs en scène, et ceux-ci accepteraient-ils de changer certaines choses qui ne plaisent pas aux producteurs.

The Blue Gardenia, 1952 (La femme au gardénia : Ann Sothern).

Mais si ceux-ci veulent à tout prix avoir raison, il n’y a plus de compréhension possible. Maintenant, j’appelle le cinéma une industrie, et il aurait pu être un Art. On en a fait une industrie, et tué l’Art : mais aussi l’industrie.

Il n’y a plus qu’un seul pays où il soit encore possible de considérer le cinéma comme un art, c’est la France. Quoique là aussi, l’argent investi soit à la base de tous les problèmes. J’ai discuté avec le producteur du Mépris, un homme tout à fait charmant d’ailleurs, Beauregard, et je lui ai demandé pourquoi il faisait tourner une séquence du film dans une petite salle de projection, très peu commode. Il m’a répondu que c’était moins cher de tourner en décor réel, parce que les studios sont extrêmement coûteux. Je lui ai alors dit : « Oui, mais ici vous tournez à peine trois ou quatre plans par jour, et quand vous voulez changer d’éclairage, c’est très difficile. » Mais, vers la fin du tournage, j’ai reconnu ses raisons, je ne tournerai plus jamais un seul film qui ne soit entièrement en décors naturels. Bien sûr, il y a de gros inconvénients : dans Le Mépris, nous avons dû tourner dans une pièce où il y avait quatre immenses fenêtres ! On devait filmer une longue scène, mais le temps de régler l’éclairage, de poser les rails de travelling, de terminer les répétitions : la lumière avait changé, le soleil s’était déplacé. Tandis qu’en studio, nous avens tout le temps, des truquages qui nous permettent de remédier à l’absence de décors naturels : il y a même moyen de figurer la mer, avec ses vagues qui avancent…