Henri Cartier-Bresson parle de son travail à travers ce texte fondateur.

USA-NY-1974. Veterans parade

« Il n’y a rien dans ce monde qui n’ait un moment décisif » Cardinal de Retz

J’ai toujours eu une passion pour la peinture. Étant enfant j’en faisais le jeudi et le dimanche, j’en rêvais les autres jours. J’avais bien un Brownie Box, comme beaucoup d’enfants, mais je ne m’en servais que de temps à autre pour remplir de petits albums avec mes souvenirs de vacances.

Ce n’est que beaucoup plus tard que je commençai à mieux regarder à travers l’appareil ; mon petit monde s’élargissait et ce fut la fin des photos de vacances. Il y avait aussi le cinéma, Les Mystères de New York, avec Pearl White, les grands films de Griffith, Le Lys brisé, les premiers films de Stroheim, Les Rapaces, ceux d’Eisenstein, Le Cuirassé Potemkine, puis le Jeanne d’Arc de Dreyer ; ils m’ont appris à voir. Plus tard, j’ai connu des photographes qui avaient des épreuves d’Atget ; elles m’ont beaucoup impressionné. Je me suis alors acheté un pied, un voile noir, un appareil 9x12 en noyer ciré, équipé d’un bouchon d’objectif qui tenait lieu d’obturateur ; cette particularité me permettait d’affronter uniquement ce qui ne bougeait pas. Les autres sujets étaient trop compliqués ou me paraissaient trop « amateur », je croyais ainsi me dédier à l’ « Art ». Je développais et tirais les épreuves moi même dans une cuvette et ce bricolage m’amusait. Je soupçonnais à peine certains papiers d’être contrastés et d’autres doux ; d’ailleurs, cela ne me préoccupait guère ; mais j’enrageais quand les images ne sortaient pas.

En 1931, à 22 ans, je suis parti pour l’Afrique. En Côte d’Ivoire, j’ai acheté un appareil, mais je ne me suis aperçu qu’au retour, au bout d’un an, qu’il était plein de moisissures ; toutes les photos étaient sur-impressionnées de fougères arborescentes. Ayant alors été très malade, j’ai dû me soigner ; une petite mensualité me permettait de me débrouiller, je travaillais avec joie et pour mon plaisir. J’avais découvert le Leica, il est devenu le prolongement de mon oeil et ne me quitte plus. Je marchais toute la Journée l’esprit tendu, cherchant dans les rues à prendre sur le vif des photos comme des flagrants délits. J’avais surtout le désir de saisir dans une seule image l’essentiel d’une scène qui surgissait. Faire des reportages photographiques, c’est-à-dire raconter une histoire en plusieurs photos, cette idée ne m’était jamais venue ; ce n’est que plus tard, en regardant le travail de mes amis du métier et les revues illustrées et en travaillant à mon tour pour elles que peu à peu j’ai appris à faire un reportage.

J’ai beaucoup circulé, bien que je ne sache pas voyager. J’aime le faire avec lenteur, ménageant les transitions entre les pays. Une fois arrivé, j’ai presque toujours le désir de m’y établir pour mieux encore mener la vie du pays. Je ne saurais être un globe trotter.

Avec quatre autres photographes indépendants, nous avons fondé en 1947 notre coopérative, Magnum Photos, qui diffuse nos reportages photographiques à travers les revues françaises et étrangères. Je suis toujours un amateur, mais plus un dilettante.

LE REPORTAGE

En quoi consiste un reportage photographique ? Parfois une photo unique, dont la forme ait assez de rigueur et de richesse et dont le contenu ait assez de résonance, peut se suffire à elle même ; mais cela est rarement donné ; les éléments du sujet qui font jaillir l’étincelle sont souvent épars ; on n’a pas le droit de les rassembler de force, les mettre en scène serait une tricherie d’où l’utilité du reportage ; la page réunira ces éléments complémentaires répartis sur plusieurs photos.

Le reportage est une opération progressive de la tête, de l’oeil et du coeur pour exprimer un problème, fixer un événement ou des impressions. Un événement est tellement riche qu’on tourne autour pendant qu’il se développe. On en cherche la solution. On la trouve parfois en quelques secondes, parfois elle demande des heures, ou des jours ; il n’y a pas de solution standard ; pas de recette, il faut être prêt, comme au tennis. La réalité nous offre une telle abondance que l’on doit couper sur le vif, simplifier, mais coupe-t-on toujours ce qu’il faut ? Il est nécessaire d’arriver, tout en travaillant, à la conscience de ce que l’on fait. Quelquefois, on a le sentiment que l’on a pris la photo la plus forte, et, pourtant, on continue à photographier, ne pouvant prévoir avec certitude comment l’événement continuera de se développer. On évitera cependant de mitrailler, en photographiant vite et machinalement, de se surcharger ainsi d’esquisses inutiles qui encombrent la mémoire et nuiront à la netteté de l’ensemble.

La mémoire est très importante, mémoire de chaque photo prise en galopant à la même allure que l’événement ; on doit pendant le travail être sûr que l’on n’a pas laissé de trou, que l’on a tout exprimé, car après il sera trop tard, on ne pourra reprendre l’événement à rebours.

Pour nous, il y a deux sélections qui se font, donc deux regrets possibles ; l’un lorsqu’on est confronté dans le viseur à la réalité, l’autre, une fois les images développées et fixées, lorsqu’on est obligé de se séparer de celles qui, bien que justes, seraient moins fortes. Quand il est trop tard, on sait exactement pourquoi on a été insuffisant. Souvent, pendant le travail, une hésitation, une rupture physique avec l’événement vous a donné le sentiment de n’avoir pas tenu compte de tel détail dans l’ensemble ; surtout, ce qui est très fréquent, l’oeil s’est laissé aller à la nonchalance, le regard est devenu vague, cela a suffi.

C’est pour chacun de nous, en partant de notre oeil, que commence l’espace qui va s’élargissant jusqu’à l’infini, espace présent qui nous frappe avec plus ou moins d’intensité et qui va immédiatement s’enfermer dans nos souvenirs et s’y modifier. De tous les moyens d’expression, la photographie est le seul qui fixe un instant précis. Nous jouons avec des choses qui disparaissent et quand elles ont disparu, il est impossible de les faire revivre. On ne retouche pas son sujet ; on peut tout au plus choisir parmi les images recueillies pour la présentation du reportage. L’écrivain a le temps de réfléchir avant que le mot ne se forme, avant de le coucher sur le papier ; il peut lier plusieurs éléments. Il y a une période où le cerveau oublie, un tassement. Pour nous, ce qui disparaît, disparaît à jamais de là, notre angoisse et aussi l’originalité essentielle de notre métier. Nous ne pouvons refaire notre reportage une fois rentrés à l’hôtel. Notre tâche consiste à observer la réalité avec l’aide de ce carnet de croquis qu’est notre appareil, à la fixer mais pas à la manipuler, ni pendant la prise de vue, ni au laboratoire, par de petites cuisines. Tous ces truquages se voient, pour qui a l’œil.

Dans un reportage photographique on vient compter les coups, un peu comme un arbitre, et fatalement on arrive comme un intrus. Il faut donc approcher le sujet à pas de loup, même s’il s’agit d’une nature morte Faire patte de velours, mais avoir l’oeil aigu. Pas de bousculade ; on ne fouette pas l’eau avant de pêcher Pas de photos au magnésium [[Ancienne technique utilisée comme lumière d’éclairage d’appoint, aujourd’hui on utilise le flash]], bien entendu, par respect ne serait ce que pour la lumière, même absente Sinon le photographe devient quelqu’un d’insupportablement agressif. Ce métier tient tellement aux relations que l’on établit avec les gens qu’un mot peut tout gâcher, et toutes les alvéoles se referment. Ici encore, pas de système, sinon de se faire oublier ainsi que l’appareil, qui est toujours trop voyant. Les réactions sont tellement différentes selon les pays et les milieux ; dans tout l’Orient, un photographe impatient ou simplement pressé se couvre de ridicule, ce qui est irrémédiable. Si jamais on a été gagné de vitesse et que quelqu’un vous a remarqué avec votre appareil, il n’y a plus qu’à oublier la photographie, et laisser gentiment les enfants s’agglutiner à vos jambes.

LE SUJET

Comment nierait on le sujet ? Il s’impose. Et parce qu’il y a des sujets dans tout ce qui se passe dans le monde comme dans notre univers le plus personnel, il suffit d’être lucide vis-à-vis de ce qui se passe et d’être honnête vis-à-vis de ce que nous sentons. Se situer, en somme, par rapport à ce que l’on perçoit.

Le sujet ne consiste pas à collecter des faits, car les faits en eux-mêmes n’offrent guère d’intérêt. L’important, c’est de choisir parmi eux ; de saisir le fait vrai par rapport à la réalité profonde.

En photographie, la plus petite chose peut être un grand sujet, le petit détail humain devenir un leitmotiv. Nous voyons et faisons voir dans une sorte de témoignage le monde qui nous entoure et c’est l’événement par sa fonction propre qui provoque le rythme organique des formes.

Quant à la façon de s’exprimer, il y a mille et un moyens de distiller ce qui nous a séduits. Laissons donc à l’ineffable toute sa fraîcheur et n’en parlons plus…

Il y a tout un domaine qui n’est plus exploité par la peinture, certains disent que la découverte de la photographie en est la cause ; de toute façon, la photographie en a repris une partie sous forme d’illustrations. Mais n’attribue-t-on pas à la découverte de la photographie l’abandon par les peintres d’un de leurs grands sujets, le portrait.

La redingote, le képi, le cheval rebutent désormais le plus académique d’entre eux, qui se sentira étranglé par tous les boutons de guêtre de Meissonier. Nous, peut-être parce que nous atteignons une chose bien moins permanente que les peintres, pourquoi en serions nous gênés ? Nous nous en amusons plutôt, car à travers notre appareil nous acceptons la vie dans toute sa réalité. Les gens souhaitent se perpétuer dans leur portrait et ils tendent à la postérité leur bon profil ; désir souvent mêlé d’une certaine crainte magique, ils donnent prise.

Un des caractères émouvants du portrait, c’est aussi de retrouver la similitude des hommes, leur continuité à travers tout ce qui décrit leur milieu ; ne serait ce que dans l’album de famille, prendre l’oncle pour son petit neveu Mais, si le photographe atteint le reflet d’un monde tant extérieur qu’intérieur, c’est que les gens sont « en situation », comme on dit dans le langage du théâtre. Il devra respecter l’ambiance, intégrer l’habitat qui décrit le milieu, éviter surtout l’artifice qui tue la vérité humaine et aussi faire oublier l’appareil et celui qui le manipule. Un matériel compliqué et des projecteurs empêchent à mon avis le petit oiseau de sortir. Qu’y a‑t il de plus fugace qu’une expression sur un visage ? La première impression que donne ce visage est très souvent juste et, si elle s’enrichit lorsque nous fréquentons les gens, il devient aussi plus difficile d’en exprimer la nature profonde à mesure que nous connaissons ceux-ci plus intimement. Il me paraît assez périlleux d’être portraitiste lorsqu’on travaille sur commande pour des clients car, à part quelques mécènes, chacun veut être flatté, il ne reste alors plus rien de vrai. Les clients se méfient de l’objectivité de l’appareil tandis que le photographe recherche une acuité psychologique ; deux reflets se rencontrent, une certaine parenté se dessine entre tous les portraits d’un même photographe, car cette compréhension des gens est liée à la structure psychologique du photographe lui-même. L’harmonie se retrouve en cherchant l’équilibre à travers l’asymétrie de tout visage, ce qui fait éviter la suavité ou le grotesque.

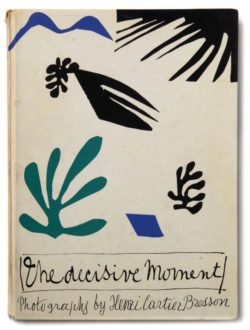

Henri Cartier-Bresson, The decisive moment (Verve, 1952), couverture © Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

A l’artifice de certains portraits, je préfère de beaucoup ces petites photos d’identité serrées les unes contre les autres aux vitrines des photographes de passeport. A ces visages là on peut toujours poser une question, et l’on y découvre une identité documentaire à défaut de l’identification poétique que l’on espère obtenir.

LA COMPOSITION

Pour qu’un sujet porte dans toute son identité, les rapports de forme doivent être rigoureusement établis. On doit situer son appareil dans l’espace par rapport à l’objet, et là commence le grand domaine de la composition. La photographie est pour moi la reconnaissance dans la réalité d’un rythme de surfaces, de lignes ou de valeurs ; l’oeil découpe le sujet et l’appareil n’a qu’à faire son travail, qui est d’imprimer sur la pellicule la décision de l’œil. Une photo se voit dans sa totalité, en une seule fois, comme un tableau la composition y est une coalition simultanée, la coordination organique d’éléments visuels. On ne compose pas gratuitement, il faut une nécessité et l’on ne peut séparer le fond de la forme. En photographie, il y a une plastique nouvelle, fonction de lignes instantanées, nous travaillons dans le mouvement, une sorte de pressentiment de la vie, et la photographie doit saisir dans le mouvement l’équilibre expressif.

Notre oeil doit constamment mesurer, évaluer. Nous modifions les perspectives par un léger fléchissement des genoux, nous amenons des coïncidences de lignes par un simple déplacement de la tête d’une fraction de millimètre, mais ceci ne peut être fait qu’avec la vitesse d’un réflexe et nous évite heureusement d’essayer de faire de « l’Art ». On compose presque en même temps que l’on presse le déclic et, en plaçant l’appareil plus ou moins loin du sujet, on dessine le détail, on le subordonne, ou bien on est tyrannisé par lui. Il arrive parfois qu’insatisfait on reste figé, attendant que quelque chose se passe, parfois tout se dénoue et il n’y aura pas de photo, mais que par exemple quelqu’un vienne à passer, on suit son cheminement à travers le cadre du viseur, on attend, attend, on tire, et l’on s’en va avec le sentiment d’avoir quelque chose dans son sac. Plus tard, on pourra s’amuser à tracer sur la photo la moyenne proportionnelle ou autres figures et l’on s’apercevra qu’en déclenchant l’obturateur à cet instant on a fixé instinctivement des lieux géométriques précis sans lesquels la photo était amorphe et sans vie. La composition doit être une de nos préoccupations constantes, mais au moment de photographier elle ne peut être qu’intuitive, car nous sommes aux prises avec des instants fugitifs où les rapports sont mouvants Pour appliquer le rapport de la section d’or, le compas du photographe ne peut être que dans son œil. Toute analyse géométrique, toute réduction à un schéma ne peut, cela va de soi être produite qu’une fois la photo faite, développée, tirée, et elle ne peut servir que de matière à réflexion. J’espère que nous ne verrons jamais le jour où les marchands vendront les schémas gravés sur des verres dépolis. Le choix du format de l’appareil joue un grand rôle dans l’expression du sujet, ainsi le format carré par la similitude de ses côtés a tendance à être statique, il n’y a d’ailleurs guère de tableaux carrés. Si l’on découpe tant soit peu une bonne photo, on détruit fatalement ce jeu de proportions et, d’autre part, il est très rare qu’une composition faible à la prise de vue puisse être sauvée en cherchant à la recomposer en chambre noire, rognant le négatif sous l’agrandisseur, l’intégrité de la vision n’y est plus. On entend souvent parler d’angles de prise de vue, mais les seuls angles qui existent sont les angles de la géométrie de la composition. Ce sont les seuls angles valables et non ceux que fait le monsieur en se jetant à plat ventre pour obtenir des effets ou autres extravagances.

LA TECHNIQUE

Les découvertes de la chimie et de l’optique élargissent notre champ d’action, à nous de les appliquer à notre technique afin de nous perfectionner. Mais il y a tout un fétichisme qui s’est développé au sujet de la technique photographique. Celle-ci doit être créée et adaptée uniquement pour réaliser une vision ; elle est importante dans la mesure où l’on doit la maîtriser pour rendre ce que l’on voit ; c’est le résultat qui compte, la preuve à conviction que laisse la photo, sinon on ne tarirait pas de décrire toutes les photos ratées et qui n’existent plus que dans l’oeil du photographe.

Notre métier de reporter n’a qu’une trentaine d’années, il s’est perfectionné grâce aux petits appareils très maniables, aux objectifs très lumineux et aux pellicules à grain fin très rapides, développées pour les besoins du cinéma.

L’appareil est pour nous un outil et non un joli jouet mécanique. Il suffit de se sentir à l’aise avec l’appareil qui convient à ce que l’on veut faire Le maniement de l’appareil, le diaphragme, les vitesses, etc. doivent devenir un réflexe, comme de changer de vitesse en automobile, et il n’y a pas à épiloguer sur toutes ces opérations, même les plus compliquées ; elles sont énoncées avec une précision militaire dans le manuel d’instruction fourni par tous les fabricants avec l’appareil et son sac en peau de vache.

Il est nécessaire de dépasser ce stade, au moins dans les conversations. De même dans le tirage des jolies épreuves.

Dans l’agrandissement, il faut respecter les valeurs de la prise de vue ou, pour les rétablir, modifier l’épreuve selon l’esprit qui a prévalu au moment de la prise de vue. Il faut rétablir le balancement que l’oeil fait perpétuellement entre une ombre et une lumière, et c’est pour cela que les derniers instants de création photographique se passent dans le laboratoire.

Je m’amuse toujours de l’idée que certaines personnes se font de la technique en photographie, et qui se traduit par un goût immodéré pour la netteté de l’image ; est-ce la passion du minutieux, du fignolé, ou espèrent-elles par ce trompe l’oeil serrer ainsi la réalité de plus près ? Elles sont d’ailleurs tout aussi éloignées du véritable problème que celles de l’autre génération qui enveloppaient de flou artistique toutes leurs anecdotes.

LES CLIENTS

L’appareil photographique permet de tenir une sorte de chronique visuelle. Nous autres reporters/photographes sommes des gens qui fournissons des informations à un monde pressé, accablé de préoccupations, enclin à la cacophonie, plein d’êtres qui ont besoin de la compagnie d’images. Le raccourci de la pensée qu’est le langage photographique a un grand pouvoir, mais nous portons un jugement sur ce que nous voyons et ceci implique une grande responsabilité. Entre le public et nous, il y a l’imprimerie, qui est le moyen de diffusion de notre pensée ; nous sommes des artisans qui livrons aux revues illustrées leur matière première.

J’ai éprouvé une véritable émotion lorsque j’ai vendu ma première photo (à Vu), c’était le début d’une longue alliance avec les publications illustrées ; ce sont elles qui mettent en valeur ce que vous avez voulu dire, mais qui parfois, malheureusement, le déforment ; le magazine diffuse ce qu’a voulu montrer le photographe, mais celui-ci risque aussi quelque fois de se laisser façonner par les goûts et les besoins du magazine.

Dans un reportage, les légendes doivent être le contexte verbal des images, ou venir les cerner de ce que l’on ne peut faire tenir dans l’appareil ; mais dans les salles de rédaction il se peut malheureusement qu’il se glisse quelques erreurs ; elles ne sont pas toujours de simples coquilles, et bien souvent le lecteur vous en tient seul responsable. Ce sont des choses qui arrivent…

Les photos passent par les mains du rédacteur en chef et du metteur en pages. Le rédacteur doit faire son choix parmi une trentaine de photos qui constituent généralement le reportage (et c’est un peu comme s’il avait à découper un texte pour en faire des citations). Le reportage a des formes fixes comme la nouvelle et ce choix du rédacteur sera déployé sur deux, trois ou quatre pages selon l’intérêt qu’il y porte et l’incidence des crises du papier.

On ne peut, tandis que l’on est en train de faire un reportage, penser à sa future mise en pages. Le grand art du metteur en pages est de savoir extraire de son éventail de photos l’image qui mérite la page entière, ou la double page, de savoir insérer le petit document qui servira de locution conjonctive dans l’histoire. Il lui arrive souvent d’avoir à découper une photo pour n’en conserver que la partie qui lui semble la plus importante, car pour lui c’est l’unité de la page qui prime et souvent la composition conçue par le photographe se trouve ainsi détruite… Mais, en fin de compte, c’est au metteur en pages que l’on doit être reconnaissant d’une bonne présentation où les documents sont encadrés de marges aux espaces justes, et où chaque page ayant son architecture et son rythme exprime bien l’histoire telle qu’on l’a conçue.

Enfin, la dernière angoisse du photographe lui est réservée lorsqu’il feuillette le magazine, y découvrant son reportage…

Je viens de m’étendre quelque peu sur un aspect de la photographie, mais il y en a bien d’autres, depuis les photos du catalogue de publicité jusqu’aux touchantes images qui jaunissent au fond des portefeuilles. Je n’ai jamais cherché ici à définir la photographie en général.

Une photographie est pour moi la reconnaissance simultanée, dans une fraction de seconde, d’une part de la signification d’un fait et, de l’autre, d’une organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui expriment ce fait.

C’est en vivant que nous nous découvrons, en même temps que nous découvrons le monde extérieur ; il nous façonne, mais nous pouvons aussi agir sur lui. Un équilibre doit être établi entre ces deux mondes, l’intérieur et l’extérieur, qui dans un dialogue constant n’en forment qu’un, et c’est ce monde qu’il nous faut communiquer.

Mais ceci ne concerne que le contenu de l’image et, pour moi, le contenu ne peut se détacher de la forme ; par forme, j’entends une organisation plastique rigoureuse par laquelle, seule, nos conceptions et émotions deviennent concrètes et transmissibles. En photographie, cette organisation visuelle ne peut être que le fait d’un sentiment spontané des rythmes plastiques.

1952 LA PHOTOGRAPHIE ET LA COULEUR (Postscriptum, 2 décembre 1985)

La couleur, en photographie, est basée sur un prisme élémentaire et, pour l’instant, il ne peut en être autrement, car on n’a pas trouvé les procédés chimiques qui permettraient la décomposition et recomposition si complexe de la couleur (en pastel par exemple, la gamme des verts comporte 375 nuances !).

Pour moi, la couleur est un moyen très important d’information, mais très limité sur le plan de la reproduction, qui reste chimique et non transcendantale, intuitive comme en peinture. A la différence du noir, donnant la gamme la plus complexe, la couleur, par contre, n’offre qu’une gamme tout à fait fragmentaire.

Henri Cartier Bresson