J’ai abandonné le format 35 mm avec lequel j’avais réalisé tous mes films et je me suis lancé dans l’aventure du 16 mm sonore. Pour moi c’était une véritable révolution. En même temps, j’en ai aussi senti les faiblesses.

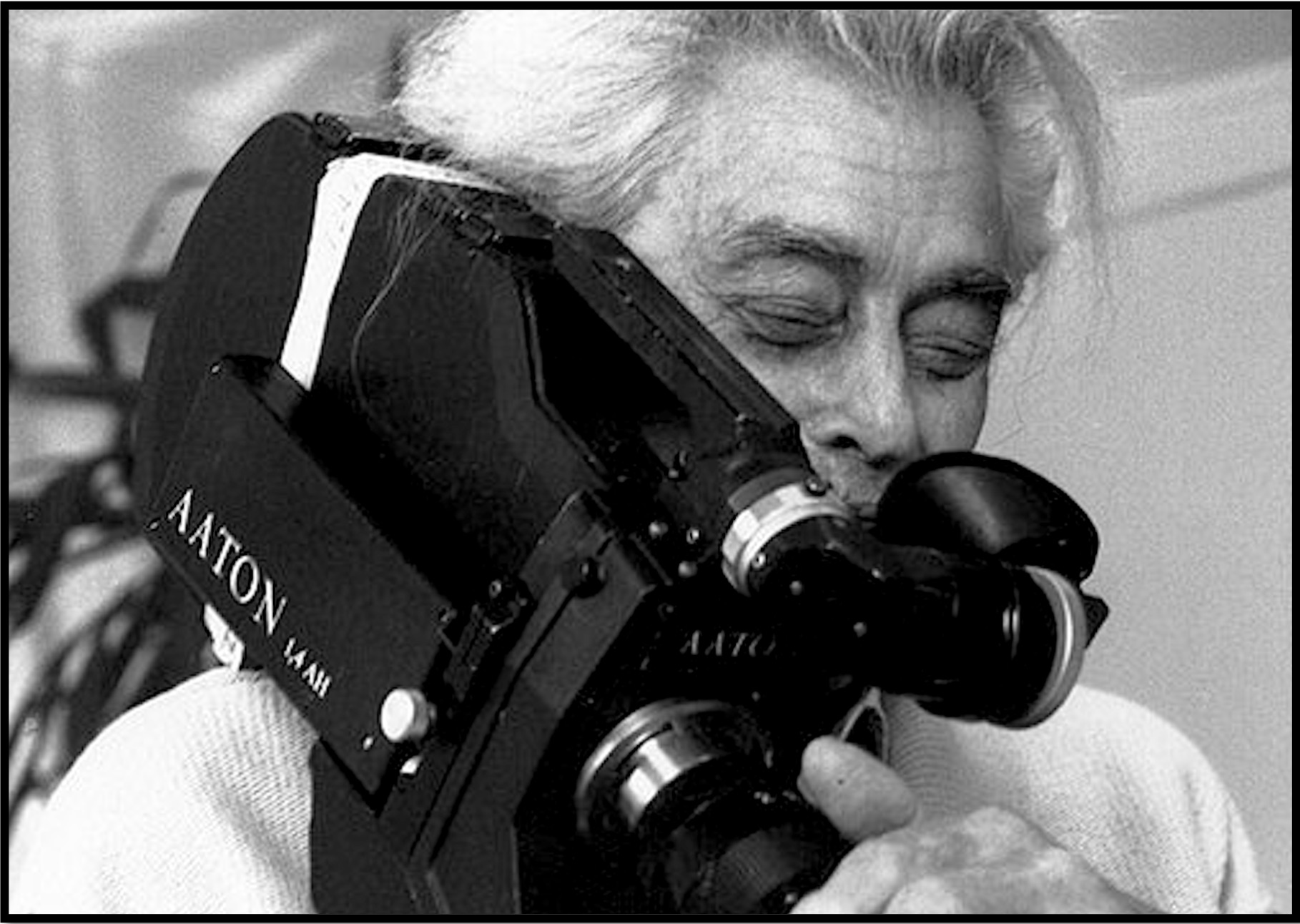

A la fin des années 1950 la synchronisation de l’image et du son est venue bouleverser l’art du documentariste. Je n’ai pas l’intention de me lancer dans des explications techniques et des considérations philosophiques pour démontrer l’importance du phénomène, mais, jusque-là, le 16 mm était resté cantonné dans le domaine de la recherche scientifique, de la télévision et de quelques amateurs éclairés. En quelques années, avec le son synchrone, il a pris une dimension nouvelle. Ce que les vieux cinéastes comme moi appelaient péjorativement le vermicelle est devenu pour les jeunes un outil de travail irremplaçable et, au moment de prendre les décisions pour notre deuxième film au Viêtnam, Marceline m’a convaincu. J’ai abandonné le format 35 mm avec lequel j’avais réalisé tous mes films et je me suis lancé dans l’aventure du 16 mm sonore. Pour moi c’était une véritable révolution. Les avantages étaient évidents : le matériel est plus léger, plus maniable ; avec le son on peut s’approcher des hommes, car ils ne se laissent plus seulement photographier, mais ils s’expriment, et je me suis dit : « Si cela permet de donner la parole au peuple, pourquoi pas ! »

En même temps, j’en ai aussi senti les faiblesses. J’ai pensé : « C’est bien à condition de maîtriser la technique, sinon cette facilité peut devenir un piège. » Lorsque le cinéma vérité a fait son apparition, j’ai écrit un article dans les Lettres françaises où je tirais la sonnette d’alarme. Je disais entre autres : « Nos caméras sont devenues légères, mobiles, silencieuses, mais, malgré les merveilles de cet outil, la vérité risque de nous échapper si nous n’avons pas le moyen de nous exprimer librement et de partager avec le public notre expérience, c’est-à-dire notre recherche de la vérité. » J’exprimais là ma crainte de voir les jeunes cinéastes se laisser dépasser par la facilité et d’en oublier de penser.

D’une certaine manière, Chronique d’un été de Jean Rouch et Edgar Morin me confirma dans mon inquiétude. Non pas le film lui-même, il était d’une honnêteté et d’une rigueur indéniables, mais, en le voyant, je me suis rendu compte combien ce style de reportage, en dehors de la maîtrise intellectuelle d’hommes tels que Rouch et Morin, pouvait devenir précaire et tendre vers un appauvrissement de l’art du documentaire. Ce fut encore plus évident avec les films de Richard Leacock.

Primary et Eddie Sachs à Indianapolis étaient des films étonnants, directs, percutants, qui donnaient pour ainsi dire la vie à toucher. J’ai adoré ces films au point d’en être jaloux mais, en même temps, j’ai eu peur. Peut-être que je me suis senti dépassé ? C’est possible. Mais je ne crois pas que ce soit là la vraie raison de mon inquiétude. La richesse de ces nouvelles techniques, qui permettaient de rentrer si fort dans la réalité, presque sans effort, me semblait annoncer le danger de la facilité, c’est-à-dire une approche et une vision superficielles de la réalité sous le regard de manipulateurs habiles.