Dans un contexte de crise pour la chaîne de télévision éducative belge, Canal Emploi, l’auteur décrit le contexte audiovisuel belge, puis la genèse du projet pédagogique et didactique de Canal Emploi et, enfin, les perspectives de cette chaîne en 1987. Il développe, notamment, une stratégie audiovisuelle qui mêle pédagogie, didactique et outils marketing.

L’essentiel de cette communication a été composé à partir d’extraits de « Pour un usage éducatif de la télévision » (CANAL EMPLOI 1985) et « Propositions pour un avenir de CANAL EMPLOI TELEVISION » (CANAL EMPLOI 1986), textes issus d’une rédaction collective.

Lire aussi : Canal emploi (1977 – 1989) : En images et en sons…

CANAL EMPLOI : une télévision éducative en devenir ?

Par Christian Freres, 1987

INTRODUCTION

Actuellement, CANAL EMPLOI est en salle de réanimation. On aurait presqu’une pudeur à se pencher sur son cas… Ne vaudrait-il pas mieux jouer les pleureuses et magnifier le CANAL EMPLOI d’antan ? Il ne nous semble pas, car ce serait acter l’enlisement d’une expérience originale qui, malgré tous ses avatars, a sa cohérence, et peut être même son avenir, devant elle.

Dans cet exposé, notre but ne sera pas de provoquer l’apitoiement. Nous allons plutôt essayer de restituer les enjeux tels qu’ils se sont cristallisés autour du thème de l’usage éducatif de la télévision. Pour ce faire, il est nécessaire de vous donner quelques repères chronologiques succinctement commentés.

Le Premier Repère : CANAL EMPLOI est né en 1977 à l’initiative des deux Instituts de Formation des deux grands syndicats — socialiste et chrétien — de la région. Sa raison sociale est la formation des chômeurs infrascolarisés. Dès le lancement du projet, le comité de gestion de CANAL EMPLOI accueille un troisième partenaire, discret mais honorable, et susceptible d’apporter sa caution scientifique. Il s’agit de l’Université de Liège.

A l’époque, un centre de formation avec des programmes de « Remise à Niveau des Connaissances » et d’« Alphabétisation » voit le jour.

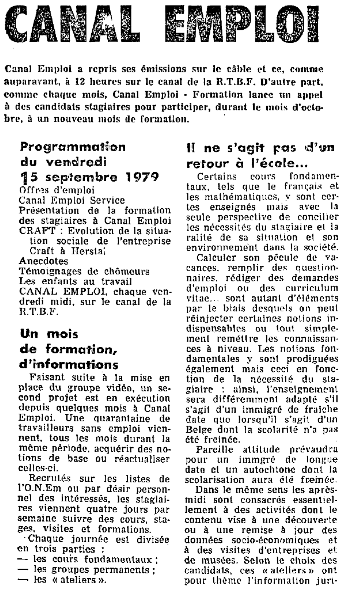

Le Deuxième Repère : 1978 est l’année de la création par le Ministère de la Culture Française d’une dizaine de télévisions communautaires réparties sur l’ensemble du territoire wallon. CANAL EMPLOI obtient un droit de diffusion sur le câble et plus précisément sur Télé 2, c’est-à-dire à la deuxième chaîne du service public de radio-télévision. Depuis lors CANAL EMPLOI produit et diffuse un magazine télévisé « LE MAGAZINE DE CANAL EMPLOI ».

Le Troisième Repère : en 1981 – 1982, le comité de gestion de CANAL EMPLOI ambitionne d’investir de manière décisive et définitive le terrain de la formation à distance. Il met sur pied une unité de « TÉLÉFORMATION ». L’équipe de « TÉLÉFORMATION » est constituée de producteurs pédagogiques et de réalisateurs. Elle a pour objectif de concevoir des fascicules et des émissions didactiques. On recrute des stagiaires qui devraient s’insérer dans un dispositif de formation à distance. Sur le câble, on diffuse des programmes de formation continue à destination du public « ciblé » des travailleurs. privés d’emploi. Rapidement, la « TÉLÉFORMATION » s’essouffle et devient une instance de rediffusion de programmes achetés à l’étranger. Au cours de l’année 1983, l’expérience s’estompe.

Le Quatrième Repère : en 1984 émane de l’équipe du « MAGAZINE DE CANAL EMPLOI » un projet qui s’intitule « Pour un Usage Educatif de la Télévision ». Ce projet se veut une alternative au modèle de la télévision scolaire et opte pour une stratégie grand public.

Le Cinquième Repère : début 1986, alors que CANAL EMPLOI, épuisé par une crise endémique, se trouve encore un peu plus aux abois, l’équipe du « MAGAZINE » use ses dernières cartouches pour renouveler les problématiques. Elle soumet des propositions à différents partenaires de la communauté éducative, et plus spécialement à l’Université de Liège, afin qu’elle s’implique dans un redéploiement de l’audiovisuel éducatif dans la région.

I. DONNEES DE BASE

I.1. Composition du personnel du secteur audiovisuel

Le personnel de CANAL EMPLOI TELEVISION était constitué d’une trentaine de personnes qui, du point de vue des postes et des fonctions, se ventilaient comme suit :

1 responsable secteur A V

1 cadre permanent

1 responsable de rédaction

9 réalisateurs

1 animateur

2 opérateurs son

2 opérateurs image

1 monteuse

2 techniciens de maintenance

1 coordinatrice production

1 secrétaire de direction

1 secrétaire

1 documentaliste

1 graphiste

2 formateurs

1 chercheur

1 employée administrative

Du point de vue de la gestion des ressources humaines, la disparité des statuts (5 permanents et 23 temporaires) n’a pas manqué de poser des problèmes qui ont fortement nui à la productivité et à la créativité de l’équipe. Une démarche éducative conséquente postule une inscription dans la durée et il se fait que la plus grande partie du personnel navigue dans la précarité. En outre, si le volume de l’emploi correspond aux besoins, la répartition des fonctions reste partiellement inadéquate. Par exemple, l’organigramme ne reprend pas deux fonctions pourtant vitales, celles de producteur et celle de journaliste.

I.2. Contexte de diffusion

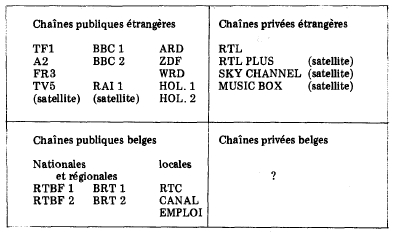

Sur notre territoire, la télédistribution a commencé à s’implanter dans les années soixante. Actuellement, les télédistributeurs retransmettent plus d’une vingtaine de chaînes.

Voici la liste de ces chaînes regroupées en quatre rubriques : (tableau obtenu en additionnant les chaînes proposées par CODITEL et TELEDIS).

La télédistribution belge profite avantageusement des programmes français, allemands, hollandais et plus récemment des programmes italiens, anglais et internationaux retransmis par satellite. Cette situation a permis d’offrir aux abonnés du câble une palette variée d’images qui expliquent le succès de la télédistribution. 80 % des ménages possédant un téléviseur sont raccordés au câble[[Les sociétés belges de télédistribution ont procédé à l’installation de 2.800.000 prises. Les raccordements à la télédistribution dépassent en nombre les abonnements au téléphone.]].

CANAL EMPLOI diffuse son magazine sur le canal de Télé 2, les mardi et vendredi de 12 h 45 à 14 h après le « Liège Midi-Trente » qui est le magazine d’information régionale de la deuxième chaîne de la RTBF. Pour ce faire, CANAL EMPLOI utilise le studio de l’autre TVC liégeoise, RTC. Cette situation de non accès direct et autonome au câble n’est pas favorable à CANAL EMPLOI.

I.3. Volume de production télévisuelle

CANAL EMPLOI TELEVISION produit hebdomadairement deux magazines de 75 minutes. Cela fait par semaine 150 minutes d’antenne. Si l’on décompte les périodes de suspension de la diffusion sur une année, CANAL EMPLOI produit 80 magazines. Le compte est simple : 150 mn x 80 = 6.000 mn, autrement dit : 100 heures par an.

Ce quota de production peut se ventiler de la manière suivante :

production originale : 25 %

_co-production : 5 %

rediffusion : 5 %

direct : 50 %

programmes achetés : 15 %

I.4. Le public

Le réseau de câblo-distribution dans lequel CANAL EMPLOI diffuse est connecté sur 150.000 prises, c’est-à-dire 450.000 téléspectateurs. Il faut compter qu’un pourcentage d’audience équivaut approximativement à 4.500 personnes.

D’après une enquête réalisée par le service permanent de la RTBF, le mardi, 24 % (soit 108.000 personnes) regardent la télévision « au moins un quart d’heure sur le temps de midi ».

Toujours le mardi, le taux d’audience du magazine de CANAL EMPLOI entre 12 h 45 et 13 h est de 3,7 % (soit 17.000 personnes).

A titre de comparaison, les audiences de RTL, TF1, A2 à 13 h sont respectivement de 5,8 %,

5,1 % et 5,6 %.

Au lieu de se référer au nombre d’abonnés (450.000) ou de téléspectateurs potentiels dans l’absolu, on pourrait prendre comme référence le nombre de téléspectateurs effectivement consommateurs de la tranche horaire « au moins un quart d’heure sur le temps de midi », soit 108.000 personnes = 24 %. Les 17.000 personnes du début du magazine de CANAL EMPLOI deviennent à ce moment-là 16 % de l’auditoire potentiel — à l’intérieur de cette tranche horaire- là.

Quels sont les éléments négatifs que nous fournissent les sondages ?

1. Tout d’abord, tout au long de la semaine, les taux d’audience au sein de cette tranche-horaire « temps de midi » ne culminent jamais au-delà des 25 % et d’autre part, chutent pour arriver à 14 h aux environs de 0,5 %.

2. Par ailleurs, il y a une discordance entre les objectifs de la programmation et les pourcentages d’écoute selon les catégories socio-professionnelles.

chômeurs :

autres sans emploi : 8,5 %

pensionnées : 1,5 %

ménagères : 21 %

étudiants : 15 %

I.5. Questions budgétaires

Le secteur audiovisuel ne disposant pas d’une enveloppe budgétaire propre, il est très difficile de mener une étude des coûts de production. Nous sommes conscients que tout développement d’une télévision passe par la constitution de cette enveloppe budgétaire. Une première estimation nous conduit à fournir les chiffres suivants :

budget global comprenant :

1. les salaires

2. le matériel

3. les frais de bureau

4. les frais directs sur production

5. les frais divers (documentation, colloques, représentations,… )

= 40 millions de francs belges. Dans ce cas, le coût unitaire d’un magazine serait de 40 M : 80 magazines = 500.000 FB.

II. PROJET D’UNE TÉLÉVISION ÉDUCATIVE

En 1983, s’est effectuée à CANAL EMPLOI une rupture pédagogique avec le modèle didactique traditionnel. Celle-ci a été largement inspirée par les recherches théoriques de Geneviève Jacquinot. Citons quelques extraits de ses ouvrages[[F. Henry & A. Kaye, Le savoir à domicile, Presses de l’Université du Québec, Téléuniversité, Québec, 1985.]] :

Le modèle didactique traditionnel fait de l’acte didactique un acte de transmission d’un savoir constitué de quelqu’un qui sait, vers quelqu’un qui ne sait pas, selon un itinéraire étroitement balisé. L’image, et notamment l’image filmique, est particulièrement propre à servir un autre modèle didactique — génératif et non plus structurel — qui fait de l’acte didactique un processus de production de sens. Dans cette perspective, le discours didactique dont les destinataires sont appelés à participer à l’élaboration se définit comme un discours « ouvert », non exempt d’ambiguïté, où questions et réponses sont génératrices d’autres questions. (Image et pédagogie, pp. 16 – 17).

Non seulement la pédagogie n’a pas su trouver de nouveaux modèles didactiques pour explorer les possibilités par le cinéma et la télévision — on demande toujours des inventeurs -, mais elle a même réussi à exporter ses anciens modèles dans l’univers des moyens de communication de masse.(Image et pédagogie, p. 145).

L’idée que le « sens » puisse venir de l’autre, que le récepteur avec sa culture, son histoire, ses attentes, puisse interférer dans la plénitude de la communication univoque est intolérable à une certaine pédagogie. (Image et pédagogie, p.144).

En fait, plus le pédagogue organise la matière didactique par référence explicite au destinataire auquel il s’adresse et dont il se fait une certaine idée, plus il travaille à la place de ce destinataire et plus il livre de produits. Plus on cherche à donner à l’« autre », moins on lui laisse la possibilité de prendre avec soi, de s’approprier, de comprendre : c’est toute la différence entre l’éducation et le militantisme. (Le savoir à domicile, p. 283) .

La nécessité d’une ouverture pédagogique — ici évoquée par Geneviève Jacquinot — s’imposait. Une convergence d’analyse nous incitait à ne pas reproduire auprès du public de CANAL EMPLOI les erreurs et les manques de la télévision scolaire. Il fallait délibérément se démarquer de la pratique scolaire traditionnelle, se trouver des espaces d’innovation en matière télévisuelle et — si possible — les investir efficacement.

II.1. Vers la définition d’une stratégie éducative télévisuelle. (extraits de « Pour un Usage Educatif de la Télévision »)

« Apprendre de la télévision : posons les données principales du problème. Notre stratégie pédagogique prendra le parti de considérer le public comme un ensemble hétérogène d’adultes et non exclusivement d’élèves disciplinés, d’autodidactes assoiffés de savoir ou de savants au repos. Elle reformulera l’interaction négociée apprenants/formateurs dans des termes adaptés à la communication de masse. Elle présentera l’offre d’éducation dans les modes d’expression et les symboles propres au médium télévisuel. Par exemple, on aura recours aux ressources du langage publicitaire et/ou entre autres à l’expression journalistique pour faire exister cette offre d’éducation ».

Jacquinot a bien montré qu’il ne suffit pas qu’un message audiovisuel soit émis par une instance pédagogiquement légitimée pour qu’il soit du même coup, un bon message pédagogique. Elle a par contre montré qu’un message audiovisuel dont l’écriture joue spécifiquement des codes a un maximum de chances d’être pédagogiquement efficace.

Il n’est pas utile de baliser explicitement une émission à vocation éducative de signes guillemets du genre « Ici on apprend », « Attention, formation ! », « Apprendre, c’est sérieux, fantastiques s’abstenir ». Il nous paraît urgent de faire disparaître de nos écrans et de nos studios, sinon de nos projets écrits (là c’est moins grave) des intitulés comme « téléformation » ou « formation à distance » au profit d’appellations plus stimulantes.

En définitive, nous nous avançons vers la délimitation d’un espace pédagogique ouvert dans la pratique d’une télévision éducative. L’essentiel pour que cet espace fonctionne comme tel, à notre sens, c’est qu’il soit investi obliquement par l’intermédiaire de formes et de démarches spécifiquement audiovisuelles et dans le cas qui nous occupe, télévisuelles.

Inutile d’insister dans ce sens sur l’importance stratégique pour le médiateur de « gérer le symbolique de son activité », action instituante dont une des priorités nous paraît être celle des titres, des intitulés des rubriques éducatives.

Nous pensons qu’il faut tirer les conséquences ultimes de ces analyses et qu’il faut présenter des produits audiovisuels originaux mais pédagogiquement efficaces, inscrits dans une stratégie éducative au sens positif, mais sans jamais faire référence à un cadre contraignant ou scolaire. C’est le compromis qui nous paraît nécessaire pour faire une télévision éducative et pédagogique valable dans le cadre d’une démarche médiatique vers le grand public et à une heure de large audience.

II.2. Axes et outils méthodologiques

Niveaux de structuration didactique des messages audiovisuels

Dans son intervention au colloque « Interfaces » (Liège, juin 1983), Mr Cesare Graziani, du Service Educatif de la RAI, a clairement mis en évidence l’intérêt pour une expérience de TV éducative, de définir une stratégie « modulée » en fonction notamment des différents niveaux possibles de structuration didactique des messages audiovisuels, mais également des caractéristiques du public visé.

Présentons brièvement les quatre niveaux définis par Graziani :

A. Niveau « promotionnel » plutôt que didactique : s’adresser au public le plus large pour promouvoir « la sensibilité et l’intérêt pour la culture et la science ». B. Niveau de « structuration pédagogique légère » : l’objectif à ce niveau est la « modification des attitudes de masse à l’égard d’un certain phénomène ou d’un certain aspect de la réalité ». Là encore, la définition du public est très large : il s’agit de travailler sur les préjugés sociaux, les opinions répandues, les conformismes sociaux. Graziani cite l’exemple d’une campagne pour modifier l’attitude des gens à l’égard du monde agricole.

C. Niveau de « structuration pédagogique moyenne » : il s’agit là de « modifier » des comportements. A ce stade, il importe, selon Graziani, d’adapter les objectifs des émissions à un public spécialement visé par le problème à résoudre (tranches d’âge, niveau d’éducation, etc…). D’expérience, il signale que la fiction est un bon outil à ce niveau. A partir de ce niveau, on arrive, selon Graziani, à ce stade où un travail de recherche et d’évaluation doit aller de pair avec le travail de production à la fois avant (enquête, définition des objectifs) et après (résultats, efficacité) la fabrication de l’émission.

D. Niveau de « structuration pédagogique très forte » : c’est celui de la communication de connaissances qui va de pair avec une définition extrêmement précise du contenu d’apprentissage, des objectifs, des moyens et du public, ainsi qu’avec une évaluation rigoureuse de l’apprentissage. Ces émissions devraient, selon Graziani, être menées par des équipes pluridisciplinaires associant à des spécialistes universitaires des équipes de conception et de réalisation des programmes.

On remarquera aisément qu’au fur et à mesure que croît la « structuration pédagogique » du message, le public objectivement visé tend pour sa part à se réduire de plus en plus, à être de plus en plus « ciblé ».

Néanmoins, étant donné les objectifs particuliers de CANAL EMPLOI, il apparaît tout à fait possible et cohérent de concevoir une intervention télévisée sur les trois premiers niveaux. Mieux, il faut signaler que même si les choses n’ont pas été formulées de cette façon et se sont mises en place de façon empirique, c’est déjà sur ces trois niveaux principaux qu’a travaillé la programmation du Magazine.

Au stade actuel, il importe avant tout de systématiser les expériences liées à ces niveaux et d’en tester les effets sur le public avant toute phase de généralisation.

Cependant, il faut faire une remarque concernant le dernier niveau défini par Graziani (structuration pédagogique très forte, communication de connaissances). Pour les raisons de conjoncture télévisuelle et de stratégie éducative mentionnées plus haut, c’est à ce niveau que les expériences sont actuellement le moins prioritaires. Installer un circuit de communication qui opère une sélection trop restrictive dans le public, sur la base de critères socioculturels, gommerait la portée démocratique de l’action éducative. La communication de connaissances court facilement le risque d’interpeller de préférence des couches privilégiées de la population[[Voir à ce sujet les réflexions de Patrice Flichy sur la segmentation des audiences entre TV de service public (classes moyennes) et TV commerciale (classes populaires), dont la Belgique est un exemple typique. P. Flichy, dans Cahiers de Radio Télévision (RTBF), n° 30,]].

II.3. Une démarche empirique

A ce point de la réflexion, nous considérons comme acquis le fait qu’à moins de courir le risque de rencontrer une fois de plus les impasses souvent dénoncées des démarches de type « télévision scolaire », on ne peut soutenir qu’il existe des modèles qu’il suffirait d’appliquer ou de reproduire dans le domaine de l’audiovisuel pédagogique.

Un premier principe se dégage sur le plan de la démarche : il ne sera pas question, dans le cadre de la stratégie éducative télévisuelle de CANAL EMPLOI, d’entamer d’emblée la réalisation d’un vaste programme de productions comme on empilerait des manuels scolaires sur une étagère. La production d’émissions pédagogiques ne peut s’envisager que dans un mouvement de va-et-vient partant de la réflexion vers la formulation d’hypothèses qui elles- mêmes conduiront à l’élaboration de produits à valeur expérimentale. Puis viendra le stade de la vérification des hypothèses. Ce processus ouvrira la voie à la formulation de nouvelles hypothèses.

« Recherche » et « bricolage » ou « tâtonnement » font meilleur ménage que ne pourraient le penser des esprits peu prévenus. La démarche que nous appelons de nos vœux a été excellemment décrite par Michel Tardy, un chercheur qui est loin d’être néophyte dans les rapports de l’image et de la pédagogie, comme un « tâtonnement orienté et soumis à un contrôle empirique » :

Cette démarche consiste à emprunter des directions variées, dont on ne sait pas à l’avance quelle sera la bonne, à inventer des solutions provisoires que l’expérience sélectionnera après coup. Trois moments essentiels : une question qui oriente la recherche ; une ou plusieurs hypothèses, qui anticipent la solution, un contrôle, qui fait un tri parmi les possibles. On avance pas à pas, on se déplace en zig-zag, voire à reculons, jusqu’à l’heureux dénouement[[M. Tardy, in Communications, n° 32, 1982. « Apprendre des médias », pp. 225 – 27.]].

Articulation de la démarche.

Traçons les contours des éléments-clés autour desquels s’organisera la démarche :

1er élément : Un travail de « documentation » qui rassemblera plusieurs activités.

• Se frayer un chemin à travers la littérature scientifique et technique qui traite des rapports image et pédagogie et remettre à jour systématiquement cette documentation.

• Se donner les moyens de prendre connaissance et d’observer les expériences belges et étrangères de télévision éducative et d’avoir un accès critique à leurs productions, notamment par le développement d’accords d’échanges de programmes.

• Promouvoir la réflexion et la formation spécifiques des travailleurs de l’audiovisuel par l’organisation de rencontres et de séminaires, éventuellement en collaboration avec d’autres institutions. Le rôle de ces séminaires sera d’accentuer l’ouverture sur des expériences comparables et de créer l’occasion de rencontrer des praticiens et des créateurs dont les réalisations serviront de stimulants pour la réflexion et la pratique.

2ème élément : Mise au point d’un programme ouvert et souple d’expériences, à partir d’hypothèses variées et limitées :

• L’essentiel consistera à exercer l’expérimentation sur un maximum de paramètres sans courir le risque d’épuiser les moyens disponibles dans la réalisation d’un programme démesuré.

• Les expériences portant sur des « formats courts » d’émissions devraient bénéficier d’une priorité opérationnelle, notamment dans le sens où ils peuvent facilement donner naissance à des « séries » d’émissions.

• Il sera nécessaire de produire d’abord un test en grandeur réelle- un « prototype » destiné à la diffusion — de manière à pouvoir évaluer le plus justement les moyens nécessaires à la poursuite d’une expérience.

3ème élément : L’accompagnement des expériences par une procédure de vérification des hypothèses.

• D’une part, intégrer les équipes de réalisation proprement dites dans un « collectif de définition des expériences », faisant notamment appel, si c’est nécessaire, à des personnes-ressources extérieures à l’institution, et cela au niveau de l’amont de la réalisation.

• D’autre part, en aval de la réalisation et parallèlement à la diffusion des émissions sur le câble, mise au point d’un système d’enquête sur l’efficacité et l’attrait des émissions par l’intermédiaire de groupes-témoins déterminés aussi bien parmi les stagiaires de CANAL EMPLOI qu’à l’extérieur de l’institution.

• Les séminaires de réflexion et de formation doivent devenir un des temps forts de la procédure de vérification des hypothèses. Cela postule l’idée que l’apport d’une personne-ressource extérieure à l’équipe et à l’institution est souvent décisif pour l’évolution du travail.

• Les modalités de vérification des hypothèses seront définies en conformité avec les principes de la démarche globale.

4ème élément : Insertion des émissions issues des « expériences éducatives » dans la grille du Magazine de CANAL EMPLOI.

Les expériences tenant à la stratégie éducative télévisuelle donneront naissance à des émissions à part entière, destinées à s’insérer dans la programmation du Magazine, selon des modalités à définir.

5ème élément : Mise en place d’un travail de réflexion et de formation centré sur le statut de téléspectateur, le vécu télévisuel et l’apprentissage de (et par) la télévision.

Cela prendra la forme d’une expérience pilote à mener à CANAL EMPLOI avec le concours d’un groupe de stagiaires et de leurs animateurs.

II.4. Coordination avec les réseaux d’associations et d’organismes

d’éducation permanente

CANAL EMPLOI développe une politique coordinatrice avec des organismes et des associations qui ont des objectifs socioéducatifs. Des séries d’émissions ont été produites sur les thèmes suivants :

• l’éducation à la santé, en collaboration avec l’Association Intercommunale de Guidance et de Santé ;

• l’orientation scolaire et professionnelle, en collaboration avec le Service d’Information sur les Études et les Professions ;

• l’aide sociale, encollaboration avec le Centre Public d’Aide Sociale de la Ville de Liège.

III. NOUVELLES PROPOSITIONS. (extraits de « Propositions pour l’avenir de CANAL EMPLOI »)

III.1. Politique de diffuseur éducatif

Le projet initial de CANAL EMPLOI, qui était contemporain de la lame de fond qui ébranla nos sociétés à l’époque des chocs pétroliers et de la fin du mythe des Golden Sixties, avait vu juste et bien analysé la conjoncture en posant l’hypothèse de la montée du chômage comme phénomène social prédominant dans la Wallonie des années 70 et 80. Il est possible aujourd’hui dans la foulée du nouvel état d’esprit qui s’installe en Wallonie, de formuler le projet de CANAL EMPLOI en des termes à la fois plus optimistes et plus offensifs dans le sens d’un devenir nouveau de la région, de ses forces vives, de ses travailleurs, de sa population et plus généralement de son redéploiement industriel.

Aujourd’hui, en effet, la Wallonie veut sortir de la crise : une relative unanimité se dessine sur cet objectif vital. Il est vrai que pour les Wallons, c’est une question de vie ou de mort ; rester et travailler au pays ou qui sait, partir, devenir les émigrants du futur, laissant derrière eux un désert économique et social.

Pour réussir, la Wallonie devra innover dans tous les domaines. Mais, pour ce faire, elle aura de plus en plus besoin à tous les niveaux de travailleurs compétents.

Il importe, si l’on veut adapter le projet initial de CANAL EMPLOI, élaboré au début de la crise, à la situation actuelle ; de prendre la mesure des changements économiques, sociaux et culturels en cours, changements qui caractérisent ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler la société post-industrielle.

Il s’agit d’un ensemble de bouleversements qui touchent les structures de la société dans son ensemble et qui, au-delà des phénomènes conjoncturels, proposent à la réflexion des questions fondamentales : quelles formes de rationalité et/ou d’irrationalité voit-on se dégager ? Quelles formes d’organisation du travail, des loisirs ? Quels types de rapports sociaux ? Quels ordres de valeurs ? Comment les configurations nouvelles peuvent-elles coexister avec les anciennes ? Etc…

C’est par rapport à un tel cadre de référence que la pertinence des décisions individuelles et collectives peut être évaluée : faut-il s’adapter au nouvel ordre social, ou au contraire chercher à le modifier ? Quelle signification peuvent revêtir, dans ce contexte, des stratégies de repli, de résistance ? Comment innover ? Quels types d’actions formatives faut-il promouvoir ? …

En partant de cette problématique, il est possible de dégager un certain nombre de domaines à explorer par priorité, parmi lesquels on mentionnera (cette liste n’est pas limitative et ne prétend par ailleurs à aucune rigueur scientifique) :

• l’automatisation et l’informatisation, leurs conséquences sur l’évolution de l’emploi, les conditions de travail, les attitudes mentales ;

• de façon plus générale, les nouvelles technologies (bio-technologie, nouveaux matériaux, etc…) et la reconversion industrielle ;

• les nouvelles formes de production, de distribution et de consommation : modes de production et d’organisation du travail (y compris dans le secteur tertiaire) ; problématiques du « partage du travail » et de l’« aménagement du temps de travail » ; réseaux de distribution (par exemple les grandes surfaces) et de consommation (par exemple la restauration rapide) ; influence de ces formes économiques sur les mentalités ;

• les innovations dans les formes d’association et de création d’emploi ; ‘

• les nouveaux espaces sociaux : centres urbains, réseaux routiers, lieux publics, habitat ; leur incidence par exemple sur le comportement des jeunes (délinquance, etc…) ;

• les médias, l’information et la communication, leur évolution, leur importance dans les représentations des individus, leur rapport à leur environnement, leurs valeurs.

En choisissant de mettre ainsi l’accent sur l’analyse des « mutations sociales », CANAL EMPLOI n’entend ni légitimer l’ordre des choses existant, ni le dénigrer. A égale distance des deux attitudes, il a pour objectif de susciter une prise de conscience effective de la réalité du monde qui nous entoure. Il ne s’agit donc pas d’abord de juger cette réalité, mais de la refléter, et plus encore d’y relever les éléments préfigurateurs de ce que sera la réalité de demain.

Il s’agit en somme que nous nous fassions, toutes proportions gardées, les ethnologues de notre propre société. Une telle approche est rendue nécessaire par la complexité croissante des structures économiques et sociales et l’opacification des rapports humains qui caractérisent le monde où nous vivons. Dans ces conditions, la tâche prioritaire consiste à tenter de faire apparaître des relations significatives, de dégager des tendances et des cohérences profondes dans une société de plus en plus dominée, à première vue, par des facteurs d’incertitude.

Définir de semblables priorités, c’est, pour CANAL EMPLOI, se conformer plus que jamais à sa vocation de télévision éducative, si l’on veut bien entendre par cet adjectif la volonté de modifier des représentations et les comportements des individus dans le sens d’une perception et d’une maîtrise de la réalité.

Pour ce faire, CANAL EMPLOI dispose, grâce à l’image, d’un moyen de sensibilisation incomparable. Si à cela on ajoute, d’une part le fait de pouvoir proposer au public des rendez-vous réguliers tout au long de l’année (ce que ne peuvent faire des émissions de contenu analogue diffusées par des chaînes nationales), et d’autre part le fait d’articuler cette thématique sur un dispositif télévisuel efficace — il est permis sans immodestie de penser que le projet éducatif ainsi défini par CANAL EMPLOI est parfaitement à même de rencontrer les grandes urgences de notre époque.

Il serait prématuré de vouloir décrire par le menu les futurs programmes d’un canal éducatif liégeois. Il faut cependant signaler qu’un projet de grille de programmation éducative pouvant constituer la base des futures discussions a été mis au point par l’équipe du secteur audiovisuel.

III.2. Les principes qui régissent la cohérence de cette grille sont les suivants

A. Vers une société post-industrielle : mutations socio-économiques et formation permanente

Nous avons longuement analysé plus haut, ce qui nous paraît fondamental dans l’évolution actuelle de notre société. Nous pensons qu’un projet éducatif tel que nous postulons ici doit s’appuyer sur la prise en compte de deux enjeux principaux : les mutations socio-économiques qui façonnent l’aspect de la société de demain et le rôle moteur que devra jouer dans ce cadre la formation permanente.

C’est l’articulation étroite de ces deux données qui garantira à notre sens l’originalité et l’efficacité du projet.

B. Les objectifs assignés à un canal éducatif régional

Les objectifs qu’il faudra assigner dans cette optique à un canal éducatif seront relativement diversifiés :

1. sensibiliser l’opinion publique aux mutations économiques et sociales en liaison avec les nouveaux marchés d’emplois ; 2. informer en liaison étroite avec l’expression des besoins de la population et en développant au maximum des procédures interactives sur les enjeux de l’éducation et de la formation permanente, sur les différents réseaux qui dispensent ces formations et sur les types très concrets de formations disponibles dans la région ;

3. dans le même esprit, offrir à la population des services spécialisés sous formes de rubriques variées, choisies dans des domaines d’intérêt vital, utilitaire ou éducatif au sens large et touchant à tous les secteurs de la vie quotidienne et sociale ;

4. fournir aux formateurs de la région par le biais de la câblo-diffusion des programmes télévisés un soutien spécifique dans le cadre de leurs actions de formation ;

5. enfin, proposer des programmes de formation continuée à des publics précis.

C. Programmation « grand public » et programmation « public-ciblé » : les deux dimensions indispensables d’une grille éducative

Pour atteindre ces objectifs et jouer réellement un rôle mobilisateur en accord avec les forces vives de la région et la communauté éducative, il nous paraît indispensable de faire du canal éducatif une « chaîne de télévision » à part entière et de concevoir une stratégie d’occupation de l’espace médiatique et de fidélisation du public qui permette à ce nouveau moyen de communication régional d’accéder pleinement à l’existence.

Pour que les investissements en temps, en énergie et en moyens que suppose la mise sur pied d’un tel projet soient rentabilisés au maximum, il faut que la fonction sociale du canal, les services qu’on peut en attendre, les demandes qu’il peut prendre en compte, les activités de formation qu’il propose jouissent d’une notoriété significative au sein de la population.

Pour ce faire, il faut prévoir une stratégie de programmation modulée qui articule dans une grille des plages de programmation à destination du grand public et d’autres orientées vers des publics ciblés qui concerneront bien entendu par priorité les activités de formation.

Moyennant la prise en compte de ces trois grandes hypothèses d’orientation, la négociation d’un cadre institutionnel adéquat et de certaines conditions matérielles nécessaires au bon fonctionnement d’une expérience de télévision, nous pensons que notre région pourrait à terme et sans trop de difficultés se doter d’un outil de formation moderne et efficace.

Cet ensemble d’éléments justifient le fait que CANAL EMPLOI soit de plus en plus fréquemment sollicité pour des collaborations extérieures. C’est ainsi que l’on peut mentionner, pour s’en tenir aux principales :

• l’organisation de stages de formation à et par l’audiovisuel destinés à un public de formateurs travaillant dans la région liégeoise ;

•l’accueil et l’encadrement de stagiaires de la licence en Information et Arts de Diffusion et de la licence en Formation d’Adultes de l’Université de Liège, ainsi que d’instituts spécialisés dans la formation audiovisuelle et la communication sociale ;

• la mise en chantier de modules de formation et d’un programme d’éducation nutritionnelle à destination des pays d’Afrique francophone, en collaboration avec le Laboratoire de Pédagogie expérimentale de l’Université de Liège ;

• La reconnaissance des compétences déployées par CANAL EMPLOI dans ces divers domaines ne doit pas faire perdre de vue ce qui reste sa fonction première : la production de programmes télévisuels. Bien au contraire, le secteur télévision de CANAL EMPLOI entend approfondir son action en ce sens, et redéfinir un certain nombre d’orientations qui, tout en lui permettant de continuer à valoriser son acquis, lui ouvrent de nouvelles perspectives et l’amènent à gagner une audience accrue.

Tout au long de cet exposé, nous avons vigoureusement réfréné notre envie de jouer les Cassandre. Nous espérons que les options ici avancées ne seront pas bientôt à énoncer au conditionnel passé. [Archives : [Hebdomadaire COMBAT. 12 septembre 1979

]]

]]

Christian Freres Christian Freres, Liège

Droits d’auteur © Tous droits réservés

Bibliographie

Bégon, R. & Bouche, C., (février 1986), Propositions pour l’avenir de CANAL EMPLOI — TELEVISION. Bégon, R., Frères, C., Lelièvre, L.M. & Widart, N., (1985), « Pour un usage éducatif de la télévision », rapport pour l’année 1985.

Bergala, A., (octobre 1981), « Des dispositifs », in Cahiers du Cinéma, numéro spécial Télévision.

Flichy, P., (1983), Cahiers de Radio-Télévision, RTBF, n° 30.

Henry, F. & Kaye, A., (1985), Le savoir à domicile, Presses de l’Université du Québec, Téléuniversité, Québec.

Jacquinot, G., (1977), Image et Pédagogie, Paris, P.V.F., coll. Education.

Jacquinot, G., (1985), L’école devant les écrans, Paris, Editions ESF, coll. Sciences de l’Education.

Lejeune, A., (1982 – 1983), « Magazine de CANAL EMPLOI », Rapport d’activité.

Niney, F., (mai 1984), « Cinéma du réel et Télévision : des produits sans case », in Sonovision.

Tardy, M., (1982), « Le renard appris et désappris », in Communications n° 32, Paris.

Source de cet article :

Christian Freres, « CANAL EMPLOI : une télévision éducative en devenir ? », Études de communication [En ligne], 8 | 1987, mis en ligne le 27 février 2012. URL : http://edc.revues.org/3013

Notes :