Le 21 décembre 1996, le théâtre des Amandiers de Nanterre en France accueillait une soirée de solidarité avec les sans-papiers organisée par le collectif des Hauts-de-Seine et la coordination nationale des sans-papiers. Au cours de cette soirée, Jacques Derrida improvisait l’intervention ci-dessous qu’il a accepté de transcrire pour Plein Droit.

L’an dernier, je me rappelle un mauvais jour : j’avais eu comme le souffle coupé, un haut le cœur en vérité, quand j’ai entendu pour la première fois, la comprenant à peine, l’expression « délit d’hospitalité ». En fait, je ne suis pas sûr de l’avoir entendue, car je me demande si quelqu’un a jamais pu la prononcer et la prendre dans sa bouche, cette expression venimeuse, non, je ne l’ai pas entendue, et je peux à peine la répéter, je l’ai lue sans voix, dans un texte officiel.

Il s’agissait d’une loi permettant de poursuivre, voire d’emprisonner, ceux qui hébergent et aident des étrangers en situation jugée illégale. Ce « délit d’hospitalité » (je me demande encore qui a pu oser associer ces mots) est passible d’emprisonnement. Que devient un pays, on se le demande, que devient une culture, que devient une langue quand on peut y parler de « délit d’hospitalité », quand l’hospitalité peut devenir, aux yeux de la loi et de ses représentants, un crime ?

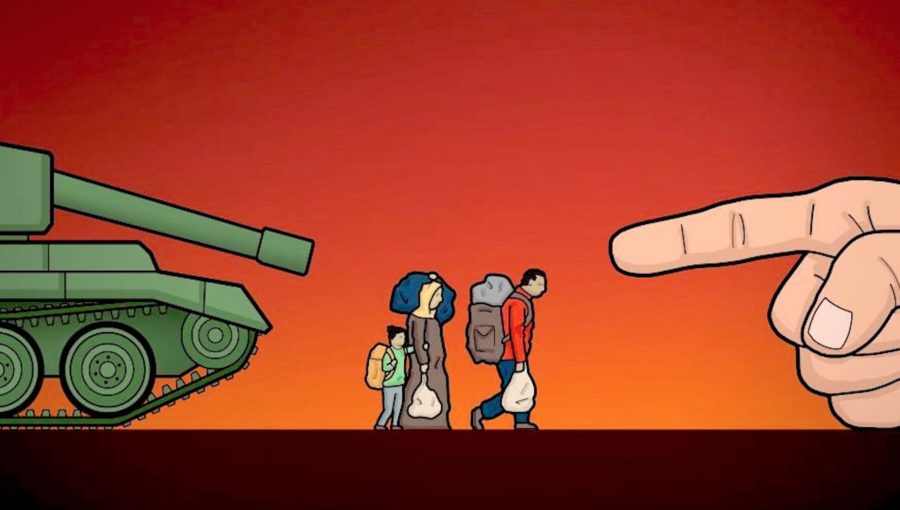

Nous sommes ici, ce soir, dans un théâtre : pour manifester et pour agir en parlant – comme on fait au théâtre, direz-vous. Mais les théâtres, aujourd’hui, certains théâtres du moins, sont de plus en plus, heureusement, eux-mêmes, c’est-à-dire plus que des théâtres (phénomène qu’il faut saluer, comme on doit saluer le courage et la lucidité des directeurs de théâtre et des artistes qui prennent ainsi leurs responsabilités). Certains théâtres (les Amandiers, la Cartoucherie) sont aujourd’hui des lieux où, mieux qu’ailleurs, exemplairement, on témoigne en agissant. On ouvre ainsi à la parole juste et à l’urgence de la solidarité un espace public, mais aussi un asile, au moment où tout se ferme ailleurs, où chaque porte se verrouille, où chaque port, chaque aéroport resserre les mailles de ses filets, où les Etats-nations d’Europe, à commencer par la France, transforment leurs frontières en nouveaux rideaux de fer.

Les frontières ne sont plus des lieux de passage, ce sont des lieux d’interdiction, des seuils qu’on regrette d’avoir ouverts, des limites vers lesquelles on se presse de reconduire, des figures menaçantes de l’ostracisme, de l’expulsion, du bannissement, de la persécution. Nous habitons désormais des abris sous haute surveillance, des quartiers de haute sécurité – et, sans oublier la légitimité de tel ou tel instinct de protection ou besoin de sécurité (énorme problème que nous ne devons pas prendre à la légère, bien sûr), nous sommes de plus en plus nombreux à étouffer et à avoir honte d’habiter ainsi, de devenir les otages des phobiques qui mélangent tout, exploitent cyniquement la confusion à des fins politiques, ne savent plus ou ne veulent plus distinguer entre la délimitation d’un chez-soi et la haine ou la peur de l’étranger – et ne savent plus que le chez-soi d’une maison, d’une culture, d’une société suppose aussi l’ouverture hospitalière.

Je pensais, en arrivant, à ce mot singulier de représentation. Et aux lieux de la représentation dans un pays comme celui-ci. Au moment où, en ce monument sacré de la représentation nationale que devrait être un Parlement, une majorité de représentants, des députés en l’occurrence, viennent de donner (hier, avant-hier) le spectacle à la fois consternant et inquiétant d’une démagogie xénophobe, répressive, électoraliste, s’inventant des boucs émissaires pour s’exonérer d’une politique catastrophique et d’une impuissance flagrante, pressée de voler des voix imaginaires à Le Pen. Au moment où cette « représentation » nationale, donc, donne un spectacle aussi attristant, c’est dans certains théâtres, heureusement, dans ces lieux dits de représentation que, sans représentation et sans démagogie, des hommes et des femmes peuvent se rassembler, citoyens ou non, Français et étrangers, pour poser les problèmes dans leur lumière la plus crue, et répondre aux vraies exigences de la justice.

Nous sommes ici pour cela, pour manifester et agir d’abord en parlant – et en chantant (tout à l’heure, nous écouterons Sapho). Mais qu’est-ce que ça veut dire, ici, parler, chanter ? Cela veut dire élever la voix pour les sans-papiers, bien sûr, en faveur des sans-papiers, en signe de solidarité avec eux : pour eux, en ce sens, mais non pas pour eux au sens de à leur place. Ils ont parlé et ils parlent pour eux-mêmes, nous les entendons, eux, eux-mêmes et leurs représentants ou avocats, leurs poètes et leurs chanteurs. Parler ici, cela veut dire que les sans-papiers ont droit à la parole : nous sommes là pour les entendre et les écouter nous dire ce qu’ils ont à nous dire, pour parler avec eux et non seulement, donc, pour parler d’eux ou à leur place.

Mais comme on parle d’eux, depuis quelques mois, et sous ce nom étrange, sans-papiers, comme on en parle, d’eux, à la fois mal, insuffisamment et trop pour ce qu’on en dit, la question se pose. Que dit-on et que veut-on dire quand on dit sans-papiers ? Ils sont « sans… », dit-on. Que leur manque-t-il donc, à ces sans-papiers ? Que leur manque-t-il selon le pouvoir d’État français et selon toutes les forces qu’il représente aujourd’hui ? Mais, et c’est tout autre chose, que leur manque-t-il aujourd’hui à nos yeux à nous, à nous qui tenons à marquer notre solidarité et notre soutien à tous les sans-papiers victimes des législations en vigueur, des polices d’hier et de demain ?

Je ne sais pas qui a inventé cette locution sans-papiers et comment s’est peu à peu installée, pour se légitimer ces derniers temps, la terrifiante expression de sans-papiers. Il y a eu là tout un processus, tantôt lent et insidieux, tantôt explosif, brutal, accéléré comme une charge de police dans une église. Cette terrifiante habitude qui a acclimaté ce mot dans notre lexique mériterait de longues analyses.

Ce qu’on appelle, en un mot, un sans-papiers, on suppose qu’il manque de quelque chose. Il est « sans ». Elle est « sans ». Il lui manque quoi, au juste ? Lui ferait défaut ce que ledit papier représente. Le droit, le droit au droit. On suppose que le sans-papiers est finalement « sans droit » et virtuellement hors-la-loi. En lui contestant la normalité et l’identité civique, on n’est pas loin de lui contester l’identité tout court. On dirait qu’il lui manque plus que quelque chose de déterminé, une chose entre autres : il est nu et exposé, sans droit, sans recours, en défaut de l’essentiel. Sans rien.

Ce qui lui manque, en vérité, ce manque qu’on lui impute et qu’on veut sanctionner, qu’on veut punir, ne nous le cachons pas – et je voudrais le montrer en me servant à dessein de ce mot très précis – c’est une dignité. Le « sans-papiers » manquerait de dignité. Quelle dignité ? De quoi un sans-papiers est-il indigne ? Et pourquoi un sans-papiers est-il supposé indigne ? Pourquoi, au nom de quoi lui refuse-t-on la dignité ?

Car la loi et la police françaises ne se contentent pas de maltraiter les sans-papiers, de les contraindre à s’entasser dans des lieux à peine habitables, avant de les concentrer dans des sortes de camps de triage, des camps de « transition », de les pourchasser, de les expulser des églises et du territoire, de les traiter souvent au mépris des droits de l’homme, je veux dire précisément des droits garantis par la Convention de Genève et par la Convention européenne des droits de l’homme (art. 3), au mépris desdits droits de l’homme et au mépris de la dignité humaine – qui leur est, je le dis en pesant ces mots, littéralement déniée, explicitement refusée. On refuse cette dignité à ceux qu’on accuse (je cite ici un texte ancien mais actuel et sur lequel je vais m’arrêter un instant) de se montrer « indigne(s) de vivre sur notre sol ».

Avant de parler de ce manque supposé, de ce défaut qu’on voudrait punir comme une faute, il faudrait parler des manquements à la justice dont ce pays est en train de se rendre gravement coupable. De plus en plus gravement aujourd’hui, depuis qu’une législation plus répressive que jamais est en cours d’adoption au Parlement.

Il faudrait parler des manquements à la justice à l’endroit des étrangers, plus précisément à l’endroit de ceux qu’on appelle donc étrangement les sans-papiers, qu’on désigne et tente de circonscrire ainsi pour les réduire par l’expulsion accélérée. N’oublions pas qu’au moment même où, lors d’un débat autour de ces terribles projets de loi, la gauche parlementaire était ou bien absente des bancs de l’Assemblée nationale ou bien discrète et en retrait dans son opposition, sans véritable proposition d’alternative cohérente sur ce sujet, eh bien, un charter de plus s’envolait de Roissy ; c’était le trente troisième depuis l’accession ou le retour au pouvoir de Chirac, Juppé, Debré (je préfère citer ces trois noms : en concentrant les accusations contre Pasqua ou Debré, qui les méritent bien, certes, on risquerait en effet d’exonérer toute la majorité, voire une grande partie de l’opposition – qui se paie quelquefois de mots plus généreux mais reste en fait, oui, en fait, solidaire de la politique répressive en cours).

Avec la violence qui accompagne cette politique répressive, ces manquements à la justice ne datent pas d’aujourd’hui, même si nous sommes à un tournant original et particulièrement critique de cette histoire. Ils datent d’au moins un demi-siècle, depuis la veille de la guerre, bien avant la fameuse ordonnance de 1945, quand les motifs d’un décret-loi de mai 1938, dans un langage qu’on retrouve aujourd’hui dans toutes les rhétoriques politiciennes, prétendait, je cite, « ne pas porter atteinte aux règles traditionnelles de l’hospitalité française ».

Le même texte, simultanément, argumentait comme aujourd’hui, et de façon – j’y viendrai – aussi peu convaincante, pour rassurer ou flatter les fantasmes d’un électorat et déclarait, je cite (c’est en 1938, au moment de l’arrivée encombrante de certains réfugiés au faciès ou à l’accent jugés parfois caractéristiques, et que Vichy ne va pas tarder à renvoyer dans les camps et à la mort que vous savez ; comme tous ceux qui leur ressemblent, ces discours nous rappellent aujourd’hui, dans leur anachronie même, à une sorte de veillée pré-“vichyste” ») :

« Le nombre sans cesse croissant d’étrangers résidant en France [c’était déjà un mensonge, et plus encore aujourd’hui que jamais : l’immigration n’a pas augmenté depuis vingt ans, et toutes les études sérieuses montrent que, même du point de vue strictement économique, même si on voulait se confiner dans le calcul de l’intérêt économique en particulier, la proportion d’étrangers en France ne constitue en rien une menace ou un désavantage, au contraire] impose au gouvernement […] d’édicter certaines mesures que commande impérieusement le souci de la sécurité nationale, de l’économie générale du pays et de la protection de l’ordre public ».

Et dans le même texte où, encore une fois, l’on rassemble et fourbit toutes les armes auxquelles ont eu recours, dans leur guerre contre les immigrés, toutes les législations françaises, la même rhétorique tente de faire croire que ne sont frappés d’une répression légitime que ceux qui n’ont pas droit à la reconnaissance de leur dignité tout simplement parce qu’ils se seraient montrés indignes de notre hospitalité.

Je cite encore un texte qui préparait, en 1938 comme aujourd’hui, une aggravation du dispositif législatif dans une atmosphère de veille de guerre. Voici ce qu’il disait sous une forme de dénégation évidente, dans l’insolente forfanterie narcissique et patriotarde que nous reconnaissons bien :

« Il convient d’indiquer dès l’abord […] que le présent projet de décret-loi ne modifie en rien les conditions régulières d’accès sur notre sol ; […] il ne porte aucune atteinte aux règles traditionnelles de l’hospitalité française, à l’esprit de libéralisme et d’humanité qui est l’un des plus nobles aspects de notre génie national ».

Ces dénégations soulignent bien que tout cela ne va pas de soi et font bien penser, en effet, à un réel manquement à l’hospitalité. Or, voici que le même texte, dont la résonance est d’une étrange actualité, accuse tous ceux qu’on s’apprête à frapper de s’être montrés « indignes » – c’est le mot : « indignes » – de notre génie de l’hospitalité, « indignes et de mauvaise foi ». On dirait aujourd’hui qu’au regard de la loi en passe d’être aggravée, les sans-papiers sont sans dignité parce qu’ils sont indignes de notre hospitalité et de mauvaise foi. Ils mentent et ils usurpent et ils abusent. Ils sont coupables. Je lis ce texte de 1938 où l’on reconnaît déjà toute la logique et la rhétorique du pouvoir d’aujourd’hui :

« Cet esprit de générosité [le nôtre, bien sûr] envers celui que nous nommerons l’étranger de bonne foi trouve sa contrepartie légitime dans une volonté formelle de frapper désormais de peines sévères tout étranger qui se serait montré indigne de notre hospitalité […]. S’il fallait résumer, dans une formule brève, les caractéristiques du présent projet, nous soulignerions qu’il crée une atmosphère épurée autour de l’étranger de bonne foi, qu’il maintient pleinement notre bienveillance traditionnelle pour qui respecte les lois et l’hospitalité de la République, mais qu’il marque enfin, pour qui se montre indigne de vivre sur notre sol, une juste et nécessaire rigueur ».

Depuis l’époque où furent tenus ces propos d’une hypocrisie (d’une mauvaise foi, justement) qui serait comique si elle n’était terrifiante, juste avant la guerre, il y eut l’ordonnance de 1945 qui prévoyait déjà, au chapitre III des Pénalités de lourdes peines pour les étrangers en situation irrégulière (on ne disait pas encore sans-papiers à l’époque) ou pour quiconque aidait ces étrangers indésirables : au chapitre dit De l’expulsion, toute une série de mesures préparaient celles qu’on est en train de renforcer ou de réactiver ; depuis cette époque, les conditions de l’hospitalité en France (immigration, asile, accueil des étrangers en général) n’ont cessé d’empirer et de ternir, jusqu’à nous faire honte, l’image dont feint de se réclamer le discours patriotique de la France des droits de l’homme et du droit d’asile. L’année dernière, des observateurs neutres ont même pu parler d’une « année noire » du droit d’asile en France.

Quand on entend parler de ce qui manque aux sans-papiers, il faudrait donc d’abord parler de manquements de l’État français, de la France et de sa représentation Etat-nationale, de ses manquements à la justice au nom d’un droit qui, sous le nom de la loi Pasqua améliorée, aiguisée, plus offensive encore, est en train d’empirer et de muter en loi Debré : manquements à la justice au nom d’un droit ou d’un appareil législatif qui est en train de se doter d’une machine Pasqua avec embrayage automatique et Debré de plus, d’un dispositif destiné à discriminer, filtrer, poursuivre, expulser plus efficacement que jamais. Et ce manquement à la justice s’accompagne généralement d’une bonne conscience arrogante, sous prétexte que quelque chose manque aux sans-papiers qui les priverait du droit de demeurer dans ce pays où, pourtant, la plupart d’entre eux vivent paisiblement et travaillent durement depuis longtemps.

Commencerions-nous donc à nous habituer à cette expression, le sans-papiers ? Non pas à ce que quelqu’un soit sans-papiers, ce qui peut arriver à tout le monde, mais que quelqu’un devienne et soit tenu pour un sans-papiers, un être sans-papiers, un sujet sans-papiers, comme si l’être sans-papiers définissait et épuisait la définition de son être dans la société, dans une société qui se sent autorisée à le pourchasser impunément dès lors que son être est un être sans-papiers, dans une société xénophobe qui se sent autorisée à l’exclure, à l’expulser, à le priver à son tour des droits élémentaires ?

De quels papiers s’agit-il ? L’expression est étrange, à la fois inquiétante et de plus en plus familière. On ne sait pas si c’est un adjectif, un attribut ou un nom, qu’on le prononce au singulier ou au pluriel. On peut être un sans-papiers, une sans-papiers, des sans-papiers, une multitude indistincte, voire une communauté internationale de sans-papiers (car vous savez qu’en France les sans-papiers sont de toutes les nationalités, citoyens ou non de tous les pays).

Et en disant cela, les sans-papiers, on pourrait entendre déjà se lever l’appel, celui auquel nous répondons peut-être ce soir : « sans-papiers de tous les pays, unissez-vous », ou mieux : « aux sans-papiers de tous les pays, unissons-nous ». Ou encore « nous sommes tous des sans-papiers », ou bien, « nous sommes tous des sans-papiers français ». Non, hélas, nous ne sommes pas tous des sans-papiers français en France.

Les sans-papiers en France forment une catégorie bien déterminée de personnes soumises à une discrimination inadmissible, à une injustice criante, à une répression et à une violence auxquelles nous savons, nous qui sommes ici, qu’il faut répliquer, à la fois par l’analyse, par la protestation et par la lutte.

Je répète donc ma question : commencerions-nous à nous habituer à cette expression « l’être sans-papiers » ? à la situation, au statut sans statut du sans-papiers ?

L’expression est française, purement française, c’est un idiome. Quelqu’un, dans un journal, avant-hier, notait à juste titre que nous appartenons désormais à une société du « sans », des « sans abri », des « sans emploi », des « sans logis », des « sans diplôme », des SDF « sans domicile fixe », qu’on abrège plus volontiers aujourd’hui en S. Le « sans-papiers », ce n’est pas « l’homme sans qualités », au sens de Musil, mais il faut se demander ce qui arrive à une société quand elle définit l’origine de tous ses maux (car c’est un peu ce qu’on voudrait nous faire croire aujourd’hui) par le « sans » des autres, de ceux qui sont privés de ce dont elle pense qu’on doit être pourvu.

Si l’expression sans-papiers est sans doute un idiome français, il nous faut néanmoins préciser deux choses à son sujet : d’une part, le symptôme est universel et d’abord européen, c’est le mal de tous les pays « riches » et « néo-libéraux » qui, au gré des besoins de leur économie, accueillent ou laissent venir depuis des pays économiquement moins favorisés, le plus souvent des ex-colonies, une main d’œuvre qu’ils exploitent jusqu’au jour où une autre conjoncture, à la fois économique, politique, idéologique, électorale, commande un autre calcul et organise une politique d’allergie raciste, de xénophobie protectionniste, de traque et d’expulsion, au mépris de tous les principes proclamés haut et fort par les politiciens et les rhéteurs de la démocratie et des droits de l’homme – à gauche et à droite.

Il n’est pas de pays ou d’État-nation au monde aujourd’hui, et surtout dans les pays capitalistes riches, où ne se développe cette politique de fermeture des frontières, cette mise en hibernation des principes de l’asile, de l’hospitalité à l’étranger – bonne juste pour le moment où « ça va bien » et où « ça sert », c’est « bien utile » (entre l’efficacité, le service et le servage).

Au moment où, depuis quelques décennies, une crise sans précédent de l’Etat-nation jette sur les routes des millions de personnes en vérité déplacées, ce qui reste d’Etat-nation se crispe souvent dans une convulsion national-protectionniste, identitaire et xénophobe, une figure à la fois ancienne et renouvelée du racisme. Il y a un mot pour « sans-papiers » dans chaque culture Etat-nationale. Aux États-Unis, par exemple, on dit « undocumented », et on organise des chasses aux « illegal immigrants ».

Pour parler sérieusement du problème des sans-papiers français, pour lutter avec conséquence contre ce qui est, ne l’oublions jamais, une tragédie humaine singulière, chaque fois singulière, touchant des hommes, des femmes, des enfants en perdition, et simultanément un phénomène général, le symptôme exemplaire de ce qui arrive au champ géopolitique de ce qu’on appelle la mondialisation du marché sous hégémonie néo-libérale, il faut donc prendre en compte et les situations singulières et le cas particulier de la France et encore le contexte politique européen (ce qu’on fait ou veut faire de l’Europe, des accords de Schengen, par exemple, encore inappliqués en France d’ailleurs) et d’un monde en prétendue « mondialisation ». Ce concept de mondialisation ou de « globali-sation » devient aujourd’hui, du reste, le dernier lieu commun des pires confusions, voire des mystifications calculées.

Pour ce qui se passe ici maintenant, en France, aujourd’hui, je rappellerai des choses bien connues, sans doute, mais qu’il convient d’avoir toujours présentes à l’esprit.

Il faut dénoncer d’abord un projet de loi qui, sous prétexte de proposer un ensemble législatif plus équilibré et prétendument plus humain, sous prétexte de résister à l’extrémisme d’une extrême droite qu’on essaie de séduire et de concurrencer en même temps, sous prétexte de ne plus prôner l’immigration-zéro pour s’en prendre seulement à l’immigration clandestine, sous prétexte d’accorder des cartes de séjour renouvelables d’un an à certaines catégories d’étrangers (parents d’un enfant français, conjoints de Français), sous ces prétextes de pure façade, la nouvelle législation introduira, quand la loi sera votée au retour du Sénat, un grand nombre de mesures d’une exceptionnelle rigueur et d’une violence sans précédent.

Elles concernent les étrangers qui, même s’il résident en France depuis plus de quinze ans, y travaillant, y vivant, etc., n’ont pas régularisé leur situation ; ceux-là pourront être expulsés. Après quinze ans de séjour ! Et ceci à la faveur de la plus scandaleuse et sinistre des confusions entretenues par un pouvoir triste, déprimé, déprimant, désespéré, désespérant. Ce pouvoir se cherche des alibis au moment où son impopularité atteint des seuils catastrophiques, où l’échec de sa politique, notamment en matière d’emploi, devient spectaculaire et où il ne lui reste plus qu’à flatter le pire chez ses électeurs. Cette confusion est à la fois sinistre dans sa grossièreté et criante dans son hypocrisie : c’est la confusion entre les sans-papiers et les clandestins.

Est-il nécessaire de rappeler ici que les sans-papiers ne sont pas clandestins ? Que la plupart d’entre eux travaillent et vivent, ont vécu et travaillé au grand jour pendant des années ? Comme on l’a souvent fait remarquer, c’est l’iniquité de la répression gouvernementale à l’égard des sans-papiers qui souvent crée de la clandestinité là où il n’y en avait pas. Dans un débat à l’Assemblée, un député de la fraction la plus dure de la majorité a même obtenu qu’on renonce à cette régularisation au bout de quinze ans en abusant de cette confusion, et il a été suivi lorsqu’il a déclaré : « En aucun cas la situation d’un étranger clandestin ne doit être régularisée ». En aucun cas ! ose-t-il dire.

Un projet gouvernemental déjà très cruel a donc été alourdi par de nombreux amendements comme celui qui porte à deux ans la durée d’un mariage avec un Français ou une Française pour la seule obtention d’une carte de séjour temporaire. Vous savez aussi que la criminalisation de ceux qui manifestent de l’hospitalité envers les sans-papiers s’est également aggravée. On a osé parler officiellement l’an dernier, je le disais en commençant, de « délit d’hospitalité », on a même emprisonné pour cela. Eh bien, désormais les « héber-geants », comme on dit maintenant en les montrant du doigt comme des criminels en puissance, les hôtes, ceux qui croient devoir offrir l’hospitalité, voilà qu’ils seront non seulement « fichés » mais plus durement poursuivis que jamais. Toute personne invitant un étranger chez elle devra signaler son départ dans les huit jours à la police.

Comment un citoyen de ce pays pourrait-il ne pas avoir honte d’une telle législation ? Honte de la majorité des représentants qui la votent ? Et honte, surtout, d’une opposition qui ne s’y oppose pas avec la vigueur requise, qui ne s’engage pas solennellement et clairement à remettre en question, de façon très précise, le jour venu, une politique aussi sinistre ?

Témoignages et analyses, d’autres ont parlé ou vous parleront mieux que moi de cette tragédie – mondiale, européenne ou française. Je me contenterai, pour conclure, de rappeler quelques évidences – quant à ce qui se passe et quant à ce qu’il faudrait faire, me semble-t-il.

Quant à ce qui se passe, bien entendu, il faut, sans oublier la singularité du mal, savoir que l’analyse et les luttes doivent être à la fois mondiales, européennes, nationales et locales. Des analystes sérieux l’ont montré, il est vain de croire qu’on va arrêter certains flux migratoires, mais il est aussi vain de croire que ces flux ne peuvent dépasser certaines limites et surtout sont dangereux ; il est stupide et choquant d’ignorer, même du point de vue de l’intérêt national de la France et de la francophonie culturelle, que nous n’avons pas seulement des devoirs, des devoirs de reconnaissance à l’égard de ceux qui choisissent notre pays, notre culture et notre langue (souvent pour nous avoir déjà aidés alors qu’ils étaient durement colonisés par la France, et par exemple pendant les deux guerres mondiales), mais que leur choix est une chance pour nous.

Certains de nos voisins ont eu l’intelligence de la comprendre, cette chance, et de l’accepter : par exemple, tout près de nous en Europe, les Portugais, les Espagnols et les Italiens viennent d’opérer des régularisations massives. Sur le fond de ces analyses et de ces luttes mondiales, il ne faut jamais oublier que la politique actuelle de répression en France, ce n’est pas seulement un manquement à une tradition d’honneur et à des droits, ce n’est pas seulement une ignominieuse trahison, c’est aussi un mensonge et une grossière mystification, la réponse à un danger imaginaire qui sert seulement d’alibi commode à un échec politique de fond. Cet échec, il faut aussi le dire, n’est pas seulement celui de l’actuelle majorité.

Qu’il s’agisse du chômage croissant, qu’il s’agisse d’une économie de marché ou d’une spéculation dont la dérégulation est une machine à produire de la misère, de la marginalisation, qu’il s’agisse d’un horizon européen commandé par des calculs simplistes, par une fausse science économique et une folle rigidité monétariste, etc., par un abandon de pouvoir entre les mains des banques centrales, de tous ces points de vue, il faut savoir que la politique à l’égard des sans-papiers et de l’immigration en général est une diversion électoraliste, une opération « bouc-émissaire », une misérable manœuvre pour grappiller des voix, une petite et ignoble surenchère pour battre le Front national sur son propre terrain.

Et n’oublions jamais que, si les premières victimes de cette stratégie de faillite sont nos amis, nos hôtes, les émigrés et les sans-papiers, ce qui est mis en place par le gouvernement est un système policier d’inquisition, de fichage, de quadrillage (sur les territoires français et européen). Cette machine menace toutes les libertés, les libertés de tous, celles des sans-papiers et celles des non sans-papiers.

Pour riposter, je crois qu’il faut analyser le processus et lutter sur plusieurs fronts, simultanément ou successivement. Ne pas oublier les enjeux mondiaux et européens, bien sûr, mais savoir que cette politique contre les sans-papiers n’est qu’une pièce dans le dispositif général d’une politique qu’il faut donc combattre en tant que telle.

Il faut sans doute aider nos amis sans-papiers de façon individuelle, locale, jour après jour, avec tous les soutiens matériels ou symboliques, financiers, juridiques ou légaux dont ils ont besoin. Beaucoup le font, dans les théâtres, les églises, les commissariats et les tribunaux ; il faut les remercier, mais ils ne sont pas assez nombreux.

Il faut aussi, comme certains d’entre nous l’ont fait, défier le gouvernement en nous déclarant prêts à juger nous-mêmes de l’hospitalité que nous voulons apporter aux sans-papiers, dans les cas que nous jugeons appropriés, avec notre conscience de citoyens et, au-delà, notre attachement à ce qu’ils appellent sans y croire les « droits de l’homme ». C’est ce qu’on appelle aux États-Unis la « désobéissance civile » par laquelle un citoyen déclare qu’au nom d’une loi plus élevée, il n’obéira pas à telle ou telle disposition législative qu’il juge inique et coupable, préférant ainsi la délinquance à la honte, et le prétendu délit à l’injustice.

Enfin, au cours de toutes sortes de manifestations et de déclarations publiques, il me semble qu’il faut aussi lutter pour changer un jour la loi ; car c’est la seule perspective qui permette d’espérer sérieusement un jour faire plus et mieux que résister empiriquement au coup par coup et interminablement.

En vue de changer un jour la loi, inscrivons donc cette grande question, dans toute son envergure politique, au centre des enjeux électoraux des prochaines échéances. Exigeons, en particulier, des partis dits de gauche qu’ils soient conséquents avec leurs principes et ceux dont ils se réclament dans leurs déclarations.

Exigeons qu’ils fassent donc autre chose que modérer modérément, avec un discours foncièrement homogène à celui de la majorité, les outrances de l’actuelle majorité à laquelle ils prétendent s’opposer. Dans le temps qui nous sépare des prochaines élections législatives, exerçons des pressions, posons des questions, exigeons des réponses précises et que des engagements soient pris pour une autre politique, une politique véritablement autre, à la fois intelligente et généreuse, qui lève la honte et l’infamie des lois actuelles, une politique de l’étranger, un droit des étrangers qui ne soit pas un manquement à la justice.

Il faut faire que nous puissions enfin vivre, parler, respirer autrement. Il faut que nous puissions retrouver le goût d’habiter une culture, une langue et un pays où l’hospitalité enfin ne soit plus un crime, dont la représentation nationale ne propose plus de punir l’accueil de l’étranger et où personne n’ose parler encore de « délit d’hospitalité ».

Par Jacques Derrida

Philosophe français, penseur de la post-modernité et du post-structuralisme, inventeur du déconstructionnisme.

Merci à Plein Droit n° 34, avril 1997

Source : gisti