Par Ignacio Ramonet | 2 décembre 2011 | Président de l’association Mémoire des Luttes

Il est clair qu’il n’existe pas, au sein de l’Union européenne (UE), de volonté politique pour affronter les marchés et résoudre la crise de la dette souveraine. Jusqu’à présent, on avait expliqué la lamentable attitude des dirigeants européens par leur incompétence sans bornes. Ce n’est pas faux. Mais cette explication ne suffit pas, surtout après les récents “coups d’État financiers” qui ont mis fin, en Grèce et en Italie, à une certaine conception de la démocratie. Il est évident qu’il ne s’agit pas seulement de médiocrité et d’incompétence, mais de complicité active avec les marchés.

Qu’appelons-nous “les marchés” ? Un ensemble de banques d’investissement, de compagnies d’assurances, de fonds de pension et de fonds spéculatifs qui achètent et vendent essentiellement quatre sortes d’actifs : devises, actions, obligations d’État et produits dérivés.

Pour avoir une idée de leur colossale force, il suffit de comparer deux chiffres : chaque année, l’économie réelle crée, dans le monde, une richesse (PIB) estimée à 45 mille milliards d’euros. Tandis que, dans le même temps, à l’échelle planétaire, dans la sphère financière, les “marchés” mobilisent un volume de capitaux estimé à quelque 3,5 millions de milliards d’euros… C’est-à-dire 75 fois ce que produit l’économie réelle.

Conséquence : aucune économie nationale, aussi puissante soit-elle (l’Italie est la huitième économie mondiale), ne peut résister aux attaques des marchés quand ceux-ci décident de s’en prendre à elle de façon coordonnée comme ils le font depuis plus d’un an contre les Etats européens qualifiés de façon insultante de PIIGS (porcs, en anglais) : Portugal, Irlande, Italie, Grèce, Espagne.

Le pire c’est que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces “marchés” ne sont pas uniquement des forces exotiques venues d’horizons lointains agresser nos gentilles économies nationales. Non. En majorité, ces “attaquants” ce sont les propres banques européennes (celles-là même qui furent sauvées en 2008 avec l’argent des contribuables). En d’autres termes, ce ne sont pas des fonds américains, chinois, japonais ou arabes qui attaquent massivement certains pays de la zone euro. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une agression venue de l’intérieur. Dirigée par les propres banques européennes, les compagnies d’assurance européennes ou les fonds européens de pensions qui gèrent l’épargne des Européens. Ce sont eux qui possèdent l’essentiel de la dette souveraine européenne [[En Espagne, par exemple, 45% de la dette est détenue par les établissements financiers espagnols, et les deux tiers des 55% restant appartiennent à des banques européennes. Ce qui signifie que 77% de l’ensemble de la dette espagnole est aux mains de d’Européens et qu’à peine 23% est détenue par des établissements financiers étrangers.]]. Au nom de la défense — théorique — des intérêts de leurs clients, ces acteurs financiers spéculent et font augmenter les taux que doivent payer les Etats pour s’endetter. A tel point, qu’ils ont conduit plusieurs pays (Irlande, Grèce, Portugal) au bord de la faillite. Avec les conséquences que cela représente pour les citoyens obligés de supporter des mesures d’austérité décidées par des gouvernements qui croient ainsi pouvoir apaiser les “marchés” vautours, c’est-à-dire leurs propres banques…

Ces établissements peuvent, par ailleurs, s’endetter auprès de la banque centrale européenne (BCE) à un taux de 1,25%, et prêter ensuite à des Etats comme, par exemple, l’Italie ou l’Espagne, à des taux dépassant parfois les 7%… D’où l’importance scandaleuse des trois grandes agences de qualification (Fitch Ratings, Moody’s et Standard & Poor’s) car de la note de confiance qu’elles attribuent à un pays dépend le taux d’intérêt que celui-ci paiera pour obtenir un crédit auprès des marchés. Plus la note est faible, plus élevé sera le taux à payer.

Ces agences (des entreprises privées dont les actionnaires sont souvent leurs propres clients) se sont pas mal trompées, notamment à propos des subprimes, ces fameux crédits immobiliers à l’origine de la crise financière globale actuelle. Elles continuent cependant à jouer un rôle exécrable et pervers. Parce que les plans d’austérité, là où ils sont appliqués en Europe, se traduisent par un appauvrissement général, ce qui fait chuter l’activité économique et réduit les perspectives de croissance. En base de quoi, les agences de qualification revoient à la baisse la note du pays. Conséquence : l’Etat en question doit consacrer plus d’efforts financiers au paiement de sa dette. Et il ne pourra le faire qu’en réduisant de nouveau son budget et ses dépenses. Ce qui réduira davantage l’activité économique ainsi que la croissance. Et alors, de nouveau, les agences baisseront la note…

Cet infernal cycle d’économie de guerre, explique pourquoi la situation de la Grèce s’est dégradée si drastiquement à mesure que son gouvernement multipliait les coupes budgétaires et imposait des cures d’austérité de plus en plus brutales.

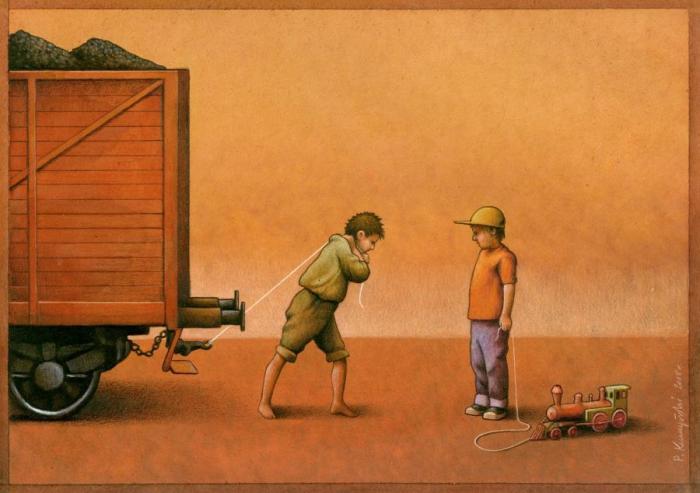

C’est ainsi que les marchés ont finalement obtenu ce qu’ils voulaient : que leurs propres représentants accèdent directement au pouvoir sans avoir à se soumettre à des élections. Aussi bien Lucas Papademos, premier ministre de Grèce, que Mario Monti, président du Conseil d’Italie, sont des banquiers. Tous deux, d’une manière ou d’une autre, ont travaillé pour la banque américaine Goldman Sachs, spécialisée dans le placement de cadres issus de ses rangs aux principaux postes de pouvoir politique. Tous deux sont également membres de l’influente Commission Trilatérale.

Ces technocrates ont pour mission d’imposer, quel qu’en soit le coût social, dans le cadre d’une “démocratie limitée”, les mesures (privatisations, ajustements, sacrifices) que réclament les marchés. Et que certains dirigeants politiques n’ont pas osé mettre en place par crainte de voir leur popularité s’effondrer.

L’Union européenne est le dernier territoire au monde où la brutalité du capitalisme est pondérée par des politiques publiques de protection sociale. Ce que nous appelons l’Etat providence. Les marchés ne le tolèrent plus et ils veulent le démolir. En une véritable entreprise de “décivilisation”. Telle est la mission stratégique des technocrates qui accèdent au pouvoir à l’occasion de ces coups d’Etat financiers.

Il est peu probable que les technocrates de cette ère post-politique parviennent à tirer l’Europe de la dramatique situation où elle se trouve. Si la solution était technique, il y a longtemps que la crise serait finie. Que se passera-t-il quand les citoyens constateront que leurs sacrifices sont vains et que la récession se prolonge ? Quel niveau de violence atteindra leur protestation ? Comment l’ordre sera-t-il maintenu dans l’économie, dans les esprits et dans les rues ? Verra-t-on surgir une triple alliance du pouvoir économique, du pouvoir médiatique et du pouvoir militaire ? Les démocraties européennes se transformeront-elles en “démocraties autoritaires” ?