L_innocence_entre_guillements.pdfLa post-modernité en question, par Marc Cheverie

Cet article qui traite de la “crise du sujet” a été écrit en 1985 et publié dans les Cahiers du Cinéma 376.

« Le cinéma est fasciné par lui-même comme objet perdu tout comme il (et nous) sommes fascinés par le réel comme référentiel en perdition. »

Jean Baudrillard

Le retour des revenants

1. Il est clair qu’aujourd’hui où le cinéma n’en finit pas de ne pas trouver la sortie d’un post-modernisme qui liquide la modernité plus souvent qu’il n’en tire les conséquences, tout (ce qui va comme ce qui ne va pas) tourne autour d’une question centrale, qui est celle de l’innocence ou de sa perte, l’innocence des images, l’innocence par rapport à elles de ceux qui les font et qui les regardent. Cette question, il se trouve que Notre Mariage, le film de Valeria Sarmiento, entièrement fait sur le « Je sais bien, mais quand même », sur le jeu du premier et du second degré, et qui simule l’innocence codée des mélos de l’âge d’or hollywoodien, la résume. Une belle scène montre les personnages assis autour d’une table, en train d’évoquer le cinéma, un film avec Frédéric March et Kim Novak, dans lequel une jeune fille tombe amoureuse d’un homme plus âgé qu’elle, référence évidemment métaphorique de la fiction qui la produit, qui met en scène la même situation. Mais ce n’est pas tout : au terme du dialogue, la caméra recule, révélant qu’il ne s’agissait pas d’une scène mais de sa réflexion dans un miroir dont le travelling arrière réinscrit le cadre dans le plan. La transparence au « réel » était déjà une image, médiatisée, l’immédiateté du premier degré n’était qu’illusion masquant la distance du second degré et du « pas dupe ». Ce plan est l’emblème du film, il est surtout l’image de l’état du cinéma aujourd’hui : l’écran est devenu ce miroir où se reflètent des figures citant un film et qui sont déjà du cinéma, où l’innocence ne peut plus être que simulée, qu’un effet d’optique.

Lorsque Gary Cooper sort son flingue dans un film des années quarante ou cinquante, c’est, par une innocence paradoxale du code (naturalisé en état de fait, entré dans les mœurs), sans arrière-pensée, sans la conscience du geste et (pour l’acteur, pas pour le personnage) comme si c’était la première fois. Si cette innocence est impossible aujourd’hui, c’est que lorsque Clint Eastwood sort le sien, il ne fait pas le geste, il le refait, énième répétition d’un geste mille fois vu au cinéma, dont il n’est que le duplicata, lourd de tous ceux qui l’ont précédé. Entre le geste de Cooper et celui d’Eastwood — et c’est ce qu’il y a entre Eastwood et le spectateur à l’instant où il l’exécute — il y a eu Rank Xerox, et aussi trente ou quarante ans de cinéma, la télé, le magnétoscope. A chaque reproduction, il y a une perte en définition du réfèrent, qui devient de plus en plus « spectral ». Chaque scène est un lieu déjà visité, un lieu « hanté ». C’est pourquoi il y a aujourd’hui deux cinémas. Le mauvais est celui du « retour à », du « retour du », de l’esthétique « néo », du recyclage (il en a été suffisamment question dans le spécial scénario des Cahiers en mai dernier). Le bon, pas plus vivant qu’il n’est mort, est, plus loyalement si l’on veut, un cinéma de morts-vivants, un cinéma de revenants.

La prolifération actuelle des fantômes au cinéma, que Pascal Bonitzer notait déjà à Cannes (et dont témoigne très précisément, par rapport à un genre défini, Pale Rider), ne s’explique pas autrement, des films de Ruiz au Rendez-vous de Téchiné ou au dernier Rivette. Tout ceci implique — et explique — que trois films sur quatre apparaissent aujourd’hui, même s’ils n’en sont pas littéralement, par une sorte de fatalité, comme des remakes impeccables, déconnectés de tout réfèrent autre que cinématographique (de tout réel) et finalement, puisqu’il n’y a plus de réel à halluciner, coupés de cette hallucination qui fait le cinéma (et que réinscrivent précisément, chez les meilleurs, les fantômes).

Comme si le cinéma ne pouvait plus, en perte de réel, se penser que par rapport à lui-même et à son passé (effet secondaire de la Nouvelle Vague, génération cinéphile), ne renvoyer qu’à lui-même, dans un réflexe d’auto-fascination. Ce qu’aucun itinéraire mieux que celui de Wenders n’illustre, avec ses fictions de la filiation : de l’écart entre le réel de l’Amérique et son image photographique dans Alice dans les villes à sa résolution dans l’imagerie narrative de Paris Texas où un homme retourne vers son lieu d’origine (on reviendra sur cette importance du lieu aujourd’hui), en passant par la reconstitution européenne d’une image américaine et de ses codes (L’Ami Américain), la tentative de la faire sur place, dans les studios d’Hollywood (Hammett), qui se heurte évidemment à sa propre impossibilité, le temps de filmer la mort du cinéma (L’État des choses : sur la panne, l’interruption du tournage d’un remake de Dwan), ou la visite du ciné-fils, comme disait Daney, au Père cinématographique (Nick’s movie). Tout est là et Paris Texas est de ce point de vue un film-clé, l’emblème du cinéma post-moderne et de sa quête d’une origine — d’un référentiel —perdue, et qui est toujours déjà cinématographique. (Son personnage est d’ailleurs, au sens strict, un « revenant », et le film n’est pas pour rien l’histoire de ce retour.) Là est l’impossibilité de l’innocence puisque tout est cuit, que c’est du cinéma tout cuit, que la crudité, la radicalité du référentiel (non évidemment d’une réalité préexistant au film mais du réel de son tournage — suscité ou produit puis saisit par lui) et des personnages, qui ne sont plus dans le meilleur des cas que des fantômes, sont restées en route, forcloses comme on disait jadis, et que l’image de cinéma est restée comme figée, pétrifiée dans le moment même de cette déperdition.

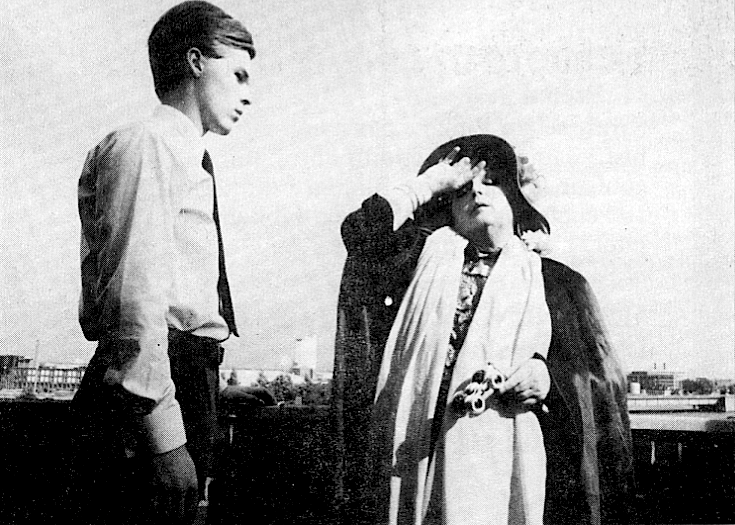

Nostalgie Wendersienne : Hans Zischler et une image de cinéma dans Au fil du temps

A gauche : ce grand espace est déjà un espace de cinéma et cet homme (Harry Dean Stanton, à droite, avec Dean Stockwell) revient de loin : c’est un revenant. D’où revient-il ? Du cinéma. Paris, Texas de Wim Wenders.

Le fantôme de l’année, fantôme d’un acteur : Lambert Wilson aux côtés de Juliette Binoche (le théâtre) dans Rendez-vous d’ André Téchiné.

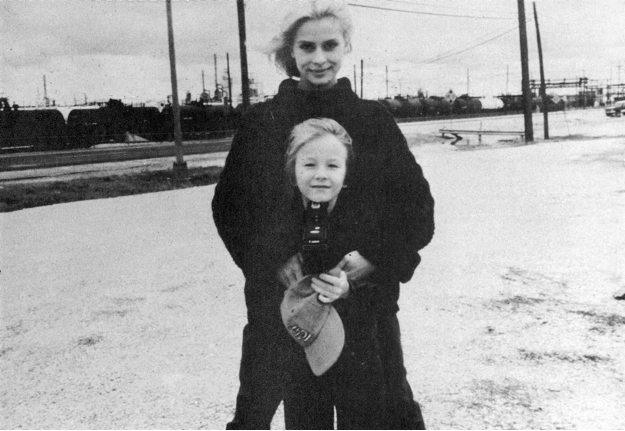

Le point de vue du fantôme : celui que fixent en nous cette mère et son enfant, caméra à la main, c’est celui qui revient : un spectre, et celui qui revient, c’est le Père. Nastassia Kinski et Hunter Carson dans Paris, Texas de Wim Wenders.

Les aventurés de la beauté

2. Tout cela revient à une chose, qui est la définition même de la post-modernité : tout est toujours déjà de l’image (quand la modernité consistait à dire : c’est juste une image). « Déjà », c’est-à-dire de l’imagerie, qui fait de tout, ostentatoirement — c’est son caractère publicitaire — « sa » beauté, comme si elle était à elle-même sa propre cause. Il ne s’agit donc rien moins, face à cette question de l’innocence, que de savoir quelle image faire aujourd’hui. Car la beauté (plastique) au cinéma a connu bien des tribulations. Sans remonter très loin, il y a eu la beauté de l’image : la beauté hollywoodienne, déployant, puisque la fonction du film hollywoodien, tout en la masquant, est de témoigner de la machine à rêve dont il est le produit, les prestiges de cette machine et la magie de l’appareil, une beauté fabriquée de toutes pièces selon certaines lois, une beauté du factice et de l’artifice, fantasmagorique au sens d’Adorno : par laquelle « l’apparence esthétique est affectée d’un caractère de marchandise ». Il y a eu l’image de la beauté, le cinéma comme révélation de la beauté du monde, Rossellini, Bazin, Rohmer : la beauté est là, pourquoi la manipuler ? Il y a eu la beauté cinéphile de la Nouvelle Vague, qui si l’on veut mixait les deux précédentes, cinéma né du cinéma qui citait ou remettait en jeu, plus ou moins explicitement (Godard plus, Truffaut moins), des fragments de beauté trouvée, d’images déjà constituées. Ce qui était « là », c’était le cinéma — ce qui ne conduira à rien d’autre qu’au recyclage. Mais à ce moment-là, ces références et citations, paradoxalement, étaient encore faites avec innocence, sans fétichisme ni second degré, sans maniérisme, comme des éléments parmi d’autres, comme matériau et non comme principe organique. Seulement, le « juste une image » de la modernité et l’abolition de l’idée derrière la beauté du geste de mise en scène et du plan qu’elle a suscités, passé un certain seuil, ont abouti à la beauté toute faite (« trop faite ») du formalisme beineixien et de l’esthétisme branché. On en est donc revenu à une beauté de l’artifice, mais qui résorbe la notion de plan — de cadre, de hors-champ : de regard. Car ce qui a changé, c’est que la beauté hollywoodienne reposait sur un effet d’aura, de lointain rendu proche par la magie du cinéma, l’effet-star (le gros plan ne consistait qu’à exhiber cette distance, à faire jouir de cet infranchissable) quand celle d’aujourd’hui, dans le mouvement même de la modernité (qui est de rabattre le point de fuite sur la surface de l’image ainsi désignée comme telle), repose sur un effet de proximité glacée, d’une précision de contour photographique, hyper-réaliste. Il y a toujours un regard — le nôtre — sur une image, mais il ne fait que glisser sur elle, elle l’exclue : elle-même n’est plus un regard (C’est la différence entre un plan et une image. Le plan dit : « Voici », il fictionne, l’image dit : « M’as-tu vue ? », elle s’affiche). On en est donc revenu au même point mais à un autre niveau : l’Histoire ne progresse pas linérairement ni par retours en arrière, mais en spirales, et la post-modernité inverse très exactement les valeurs de la : modernité en paraissant les accomplir. Là où la modernité revendiquait l’affichage du procès signifiant contre la transparence illusionniste, la surface scripturale contre le leurre de la profondeur, en un mot la mise en scène contre le scénario, il n’y a qu’un effet-affiche, une surface molle et sans regard, un formalisme vide, et l’innocence n’est plus un leurre mais une nostalgie. Il n’y a plus de beauté (comme marchandise) mais l’affiche de la beauté : elle n’est plus une marchandise, elle est publicitaire. On ne la vend plus, elle sert à faire vendre. Et il s’agit de savoir ce qu’on achète. D’où la perte, fatalement, de cette fameuse innocence. On ne peut plus faire que comme si la beauté était là puisqu’il n’y a plus que de l’image en circuit fermé. Lorsque Godard, dans Made m USA par exemple (le titre dit tout), jouait avec des images préexistantes, panneaux publicitaires pour façades de cinéma, on pouvait encore, par un effet de décrochage, les distinguer de l’image du film. Lorsque, dans Paris Texas, Dean Stockwell téléphone de l’atelier de panneaux publicitaires où il travaille, sur fond de gratte-ciel se découpant sur le ciel bleu, rien, avant que le plan suivant ne révèle que ce ciel et ce gratte-ciel n’existaient qu’en peinture, ne distingue et ne permet de distinguer l’image du film de sa toile de fond publicitaire. Elles sont rigoureusement sur le même plan : la même surface. Ce n’est pas, depuis Godard, l’image publicitaire qui aurait évolué jusqu’à se confondre avec l’image « réaliste » du cinéma. C’est l’image du cinéma qui s’est confondue avec l’imagerie hyper-réaliste de la publicité. Ce n’est plus de beauté qu’il s’agit mais d’hyper-beauté, au sens où Baudrillard parle d’hyper-réel. Et si j’ai parlé d’hyper-réalisme, c’est justement que cette beauté, cette imagerie, offre, comme le dit quelque part Baudrillard, tous les signes du réel (ce pourquoi c’est l’image du gratte-ciel qu’on prend pour un gratte-ciel et non Dean Stockwell pour sa propre image) dans le mouvement même où il en court-circuite toutes les péripéties. Comme si « plus jamais le réel ne devait avoir l’occasion de se produire ». C’est aujourd’hui le point crucial : la beauté n’a pas à être le deuil éclatant du réel. Et l’innocence elle-même n’est plus innocente à partir du moment où on l’érige en point de vue. Il n’est certes pas question, face à cela, de prôner le recyclage, la distance incrédule, démagogique et méprisante du second degré, comme le fait Guy Scarpetta dans son essai récent, L’Impureté (Grasset), mais d’abord de reposer la question du sujet. Car s’il n’y a plus que de l’image, c’est qu’il n’y a plus de regard, et s’il n’y a plus de regard, c’est qu’il n’y a pas de sujet de regard (subject), une crise du sujet tout court (topic) et de son statut, des sujets-affiches (slogans) ou des films sans sujet, et pour tout dire la précession de l’image sur ce sujet. Or, pour qu’il y ait subject, il faut qu’il y ait topic.

La beauté de l’image. Hollywood : Gene Tierney dans Peché mortel de John Stahl.

L’image de la beauté. Italie, 1944 : Anna Magnani dans Rome ville ouverte de Roberto Rossellini.

Loin de l’image : la théâtralité — du geste, de la voix (le sprechgesang) —, le cadre, le point de vue, le tangible : ce qui se produit, c’est la représentation. Christian Heinisch et Laura Betti dans Amerika-Rapport de classes de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet.

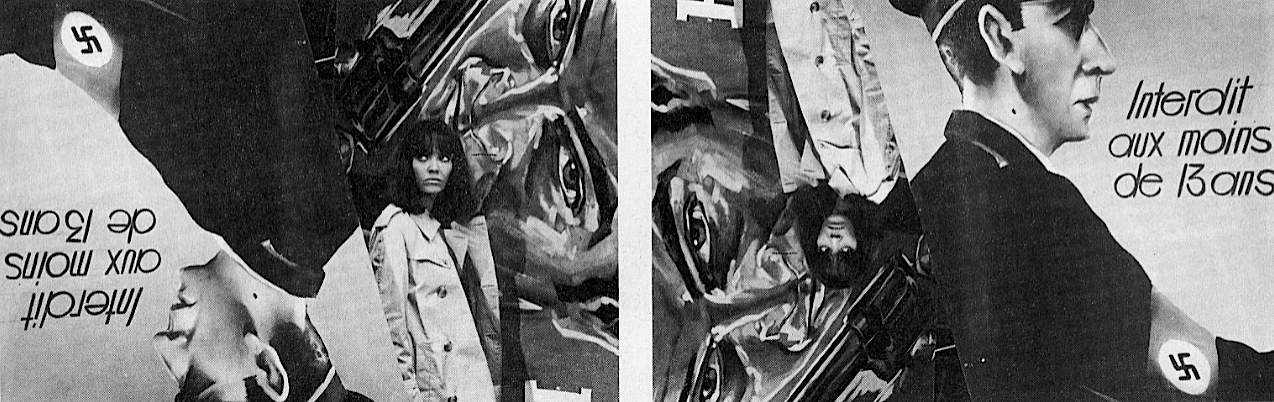

Inversion. De 1966 : Anna Karina en réplique de Bogart au milieu des affiches du cinéma dans Made in USA de Jean-Luc Godard (ceci est un plan : un effet de décrochage)… à aujourd’hui : la seule réalité est celle de l’affiche, avec laquelle tout, même l’actrice, se confond (ceci est une image : un effet de surface).

Sujet, y es-tu ?

3. Tout a commencé le jour où Hitckcock, premier cinéaste publicitaire (de la mise en scène du spectateur) et grand père de l’imagerie post-modeme, eut d’abord des idées de mise en scène qu’il s’agissait seulement ensuite pour le scénario, inversant le processus classique, de justifier, comme le raconte Chandier dans sa correspondance à propos de son travail sur Stranger on a train (« On se trouve en train d’essayer de justifier les plans qu’il a envie de faire plutôt que de construire l’histoire »). Et la génération suivante, celle de la NV, fut celle de la primauté de la mise en scène. Mais au fond, lorsque Luc Besson, par exemple, essaie de construire un scénario à partir de l’idée du métro ou le scénariste des Spécialistes d’écrire une scène à partir de l’idée de deux personnages accrochés l’un à l’autre par des menottes dans une paroi vertigineuse, ils sont dans la même logique, dans la même situation qu’Hitchcock et ses scénaristes. Ils partent d’idées de mise en scène. Sauf qu’il s’agit plus d’idées que de mise en scène, qu’il s’agit de justifier un décor plus qu’un dispositif ou une scène, et un casting ou une affiche plus qu’autre chose, qu’il s’agit moins de programmer le regard et sa croyance (il n’y a plus de regard) que le spectateur avant son entrée dans la salle, par quoi le film retransforme l’idée de mise en scène (qui constitue le spectateur en spectateur de son propre désir) en idée de scénario (qui l’appâte a priori) — alors que le sujet des fictions hitchcockiennes était le regard, donc la mise en scène. On est là devant le cas typique de la poursuite-inversion de la modernité par la post-modernité. Or, le film moderne est celui qui part certes de la mise en scène plutôt que d’un sujet, mais qui surtout trouve son sujet en cours de route, dans et par la mise en scène (Godard — Détective, cette année, en est l’exemple-même —, la plupart des films de Rivette, Garrel, etc.). Le sujet — et c’est son importance aujourd’hui —, c’est ce qui, à un instant et à un moment donnés, réunit un cinéaste et ce qu’il filme, face à face de part et d’autre d’une caméra, en une co-présence dont le film est la trace. Un sujet, ce n’est pas une idée de film qui donne au spectateur le désir d’aller le voir, c’est ce qui donne une idée par plan en mettant en jeu du désir dans le film. C’est ce qui donne prise, ce qui résiste, ce à quoi la mise en scène se heurte, qui fait que les choses ne vont pas d’elles-mêmes mais produisent. Le traiter, c’est voir où ça bloque, détecter les points où ça frictionne : il est bien connu qu’une fiction ne se nourrit que de ce qui lui fait obstacle. Le sujet, ce n’est donc pas l’argument (le prétexte), ni le thème (le slogan), ni la matière (c’est au film de la produire), ni même l’histoire : c’est ce qui lui donne lieu. Il ne s’agit de rien d’autre en effet que d’un « avoir lieu », et c’est ce lieu-même qui permet aux péripéties d’un réel court-circuité par l’imagerie de se produire, d’advenir, et le réel (qui n’a rien à voir avec la réalité, le vérisme ou le naturalisme) c’est ce qui advient et s’inscrit au moment du filmage et par lui.

Le théâtre du lieu

4. La condition de l’« avoir lieu », c’est donc le lieu, non comme décor mais comme scène, c’est que le film circonscrive et investisse (produise) un lieu de représentation, « son » lieu, instituant un point de vue et un hors-champ, qui impliquent le regard. C’est ce exactement par quoi un film aussi singulier que le beau Orinoko de Diego Risquez ne tombe pas dans l’imagerie à laquelle tout semblait le prédestiner. Et on voit bien que les films les plus beaux et les plus importants depuis un an relèvent de cette même exploration — exploitation — théâtrale du lieu, des lieux d’Amerika au grand hôtel de Détective, de l’hôtel Diamante et de la Rome des Amants terribles au Paris « viennois » de Rendez-vous ou aux maisons d’Hurlevent, voire au commissariat de Police. Et c’est de la même manière que Shoah reconstitue son réfèrent et le ré-hallucine par-delà sa disparition dans l’accumulation des fictions de l’holocauste. En tout cela, il ne s’agit plus d’images mais, théâtralement, de mise en scène. Et cette théâtralité n’est plus seulement une question de scénographie comme celle de la fin des années soixante-dix et du début des années quatre-vingt, qui était plutôt une théâtralité du deuil (Oliveira, Syberberg, le Godard de Passion), mais d’attitude, de geste, de jeu. Elle est, consciemment, répétition, et dans le même temps réintroduit l’effet de séance, le présent du geste : ce n’est peut-être pas la première fois qu’il s’accomplit, c’est même peut-être la dernière, mais c’est ici et maintenant. Le théâtre représente le référentiel perdu, il représente cette perte même, cette crise, il en prend acte mais pour aussitôt réinscrire l’effet référentiel par la représentation même, référentiel second, qui est la performance de cette représentation. Si le réel ne se produit plus, c’est le réel de la représentation qui se produit, faisant voler en éclats le cercle de l’imagerie, son nappé. Qu’elle soit la nature du film (Hurle-vent, Ran, Le Soulier de satin), son objet (Les Amants terribles, Rendez-vous), ou les deux (Détective), c’est la théâtralité et son hétérogénéité, son texte, qui empêchent la beauté de « prendre », de figer (d’exclure le regard : le désir), retrouvant par-delà l’impossibilité de l’innocence, et en tenant compte, une innocence seconde, non plus celle de ce qui « se » produit (que plus rien, c’est la leçon de la modernité, ne peut plus nous faire prendre pour naturel), mais celle du geste même de la représentation. C’est dire que le cinéma sera théâtre ou ne sera plus. Il ne faut pas faire « comme si », il faut faire comme ça.

Marc Cheverie / Cahiers du Cinéma 376 / octobre 1985