« As we know, the 20th century is filmic. But only the videocamera, with its heightened possibilities in terms of recording time and mobility, can bring the process of filming history to completion. Provided, of course, that there is history[[Propos d’Andrei Ujica recueilli par Dietrich Leder, Film-Dienst, 24, 1992.]] »

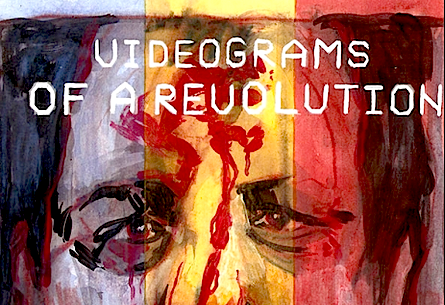

Se confronter à Vidéogrammes d’une révolution d’Harun Farocki et Andrej Ujica – film de 1991 – c’est faire front, en un sens, à la question de l’écriture de l’histoire par l’image. Les réalisateurs instaurent dans le cadre de ce long métrage, un régime de l’ordre du face-à-face avec son spectateur mettant en gage, en jeu et en perspective, la discipline historique. En interrogeant la discipline et ses relations avec le cinéma, Ujica et Farocki discutent directement de notre rapport à l’image, de sa diffusion et de son appropriation dans notre société contemporaine. Voir ou revoir ce film de Farocki et Ujica aujourd’hui est un excellent moyen pour tenter de saisir et de débattre des enjeux qui se posent à la discipline historique actuellement et à sa pratique[[On peut voir, à ce sujet, François Hartog, Croire en l’Histoire, Paris, Flammarion, 2013 ; Henry Rousso, La dernière catastrophe. L’Histoire, le présent, le contemporain, Paris, Gallimard, 2013 ; Gil Bartholeyns, « Loin de l’Histoire », dans Le Débat, 177, novembre-décembre 2013.]]. Si nous nous interrogeons actuellement sur la place de l’image dans la construction de la dimension visuelle de l’histoire, ce film nous interroge frontalement sur ce qu’on peut appeler la visualité de l’histoire ; c’est-à-dire tout ce qui compose et impose le visuel d’un événement, d’une période donnée à travers sa composition dans le temps. En décidant de n’utiliser que des images tournées lors des événements révolutionnaires en Roumanie en 1989, ce film de « seconde main[[Christa Blümlinger, Cinéma de seconde main : Esthétique du remploi dans l’art du film et des nouveaux médias, Vienne, Klincksieck, 2013.]] » interroge notre position et notre regard de spectateur tout en déployant une profonde réflexion sur l’acte de « prendre en main » les images et donc de les manipuler. En évoquant, par ce film, le fait que les images changent de camp et de mains et qu’elles deviennent un des enjeux majeurs de l’événement lui-même, Farocki et Ujica inquiètent notre regard et nous invite à regarder autrement l’histoire et son écriture visuelle[[On peut voir à ce sujet, entre autres, la récente parution de Sven Lütticken, History in motion. Time in the Age of the Moving Image, Berlin, Sternberg Press, 2013.]].

1. L’écriture visuelle de l’histoire

Si la question de l’image en histoire est aujourd’hui très discutée[Pour comprendre une des origines de ce long débat, on peut se référer à Laurence Bertrand-Dorléac, Christian Delage et André Gunthert (textes et images réunis par), « Image et Histoire », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 72, octobre-décembre 2001.]], c’est bien parce que nous commençons à prendre en compte ses multiples performances[[« Quant à la représentation, nous avons pris conscience, et il y a plusieurs raisons à cela, que les images ne se contentent pas de représenter passivement des faits, des idées, des personnes. Les images circulent, jouent, trompent, choquent, plaisent ou convainquent : en un mot, elles « performent ». Alain Dierkens, Gil Bartholeyns, Thomas Golsenne (dir.), La performance des images, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2010, page 18.]] et parce qu’il devient essentiel de saisir les enjeux visuels du XXe siècle. Pour cela, nous devons prendre en considération l’importance de ce que l’on pourrait appeler l’ « effervescence des images[[« [L’historien et l’effervescence des images », Culture Visuelle, novembre 2013.]] », c’est-à-dire la manière dont une image, tout en s’inscrivant dans un contexte de réalisation et de naissance est tout autant, constamment, en mouvement, c’est-à-dire réutilisée, manipulée, recontextualisée etc. Il convient d’essayer de comprendre et d’interroger la manière dont les images s’inscrivent dans un flux continu d’appropriations et de réappropriations. Emmanuel Alloa le rappelait dernièrement lorsqu’il écrivait que :

« S’interroger sur ce qu’est une image, ce serait d’une part encore manquer que l’image tend à essaimer, à se décliner d’elle-même en formes plurielles, à se démultiplier en un devenir-flux qui se soustrait d’emblée à l’Un. D’autre part, demander ce qu’est une image, cela revient inévitablement à poser une ontologie, à interroger son être. Or rien ne semble justement moins assuré que cet être de l’image[[Emmanuel Alloa, « Entre transparence et opacité – ce que l’image donne à penser », dans Emmanuel Alloa, Penser l’image, Paris, Les Presses du réel, 2010, page 7.]] »

De plus – et c’est aujourd’hui une étape fondamentale dans notre façon d’aborder l’image en histoire et cette « effervescence » – nous devons désormais comprendre comment les images, dans tous leurs mouvements successifs au cours du temps, conditionnent notre perception d’un événement historique et influencent notre manière de le voir et de l’écrire. C’est, d’une certaine manière, une grande partie des questions posées par Vidéogrammes d’une révolution – comment écrit-on l’histoire d’un événement par l’image et comment devons-nous, en tant que spectateur et citoyen, nous positionner face à ces images ?

Une grande part du problème de l’historien est affectée par son « angle d’attaque » : comment écrire l’histoire à partir des sources que l’on reçoit. Si nous savons tous, dorénavant, qu’il est impossible de nier notre conditionnement temporel[[François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Seuil, 2003.]], l’image comme la source écrite, offre un angle de pensée – si ce n’est un cadre. Toute la réflexion sur l’image en histoire se pose à partir de ce conditionnement inhérent à l’image : l’espace de visibilité qu’elle offre au regard. Chaque image, quelle qu’elle soit – fixe ou cinématographique – est le fruit d’une enclosure qui inclut et exclut du visible – et dans notre cas, un certain réel[[Christian Delage, André Gunthert et Vincent Guigueno, La fabrique des images contemporaines, Paris, Ed. Cercle d’Art, 2007.]]. Dès lors, penser l’image en histoire et écrire l’histoire avec des images c’est avant tout comprendre cet inlassable jeu du cadre, qui donne à voir et qui cache dans le même temps. Le plan de cinéma, s’il est une portion temporelle close est tout autant un enfermement choisi – par l’opérateur, le réalisateur, l’auteur etc. – d’un certain réel qui ne sera jamais un réel certain et par là même une vérité historique. Si l’on est confronté à un certain angle de l’histoire, c’est bien parce qu’elle est toujours encadrée quelque part : soit par un organe politique, soit par un auteur quelconque – l’historien le premier. Toute la visibilité offerte par les différents angles de caméras qui se donnent à voir dans le film de Farocki et Ujica est une vérité historique constamment conditionnée par la visualité qu’elle est en train de produire de l’événement. Dans Vidéogrammes d’une révolution, les auteurs nous invitent à réfléchir sur cette dialectique qui compose la visualité de l’histoire : à savoir que tout est une question d’angle et d’usages des points de vue et que tout ce qui est donné à voir est toujours le fruit d’une exclusion – et donc d’un hors champ. Comme le rappelle si justement Jacques Rancière lorsqu’il précise que « l’œil sincère de la caméra ne voit, malgré tout, que ce qu’on lui commande de voir[[Jacques Rancière, Figures de l’histoire, Paris, PUF, 2012, page 33]] »

C’est pourquoi, nous allons le voir à travers quelques exemples précis, le film de Farocki et Ujica est une profonde réflexion sur l’écriture de l’histoire du XXe siècle – comme a pu le faire Jean-Luc Godard dans ses Histoire(s) du cinéma quelques années plus tard en 1998 – qui ne peut plus se faire[[Paul RICOEUR, Temps et récit. III. Le temps raconté, Paris, Editions du Seuil, 1985, page 385.]] sans la compréhension de l’image et de tout ce qui la compose : sa réalisation, ses multiples contextualisations, son utilisation et son devenir. Plus largement, Farocki et Ujica dessinent les pistes d’une nouvelle pensée de l’histoire du XXe siècle destinée à interpeller l’historien mais aussi tous les citoyens – praticiens de l’image que nous sommes devenus.

2. Présentation du film

Vidéogrammes d’une révolution est un film de remploi d’images – toutes les images sont des images dîtes d’ « archives » en ce sens qu’elles documentent toutes l’événement et qu’elles ont toutes été tournées en 1989 au moment de la révolution qui débouchera sur la destitution, le jugement et l’exécution de Nicolae Ceausescu. Harun Farocki et Andrei Ujica n’ont donc tourné aucune image, ils réutilisent et se réapproprient, au sein de leur montage, ces différentes images provenant de différentes sources. Dans le générique du film, on peut voir les multiples « sources » de ces images : images officielles de la télévision, images amateures, images de journalistes étrangers. Les deux réalisateurs manipulent ces images en y ajoutant, de temps à autres, une voix off, des commentaires écrits, des cartons, des recadrages, des zooms, des marques extérieures et extra diégétiques (une flèche rouge, par exemple, pour concentrer le regard du spectateur sur un personnage). Les images que l’on voit sont à la fois « brutes », en ce sens qu’elles sont montrées telles qu’elles ont été tournées et à la fois « modifiées » par les réalisateurs. Harun Farocki (né en 1944), réalisateur allemand d’origine tchèque travaille depuis les années 60, à travers des films, des vidéos et des installations[[Chantal Pontbriand (dir.), HF/RG (Harun Farocki/Rodney Graham), Paris, Éditions du Jeu de Paume-Blackjack Éditions, 2009. Michel Theriault (dir.), Harun Farocki : One Image Doesn’t Take the Place of the Previous One, Montréal, ABC Art Books Canada Distribution, 2008.]] mais aussi en tant qu’essayiste[[Thomas Elsaesser (dir.), Harun Farocki : Working on the Sightlines, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004.]] à la question de la place de l’image dans notre société contemporaine et à sa performance dans l’écriture de l’histoire. Andrei Ujica (né en 1951) est un cinéaste roumain qui travaille depuis de nombreuses années à partir des images d’archives. Il a par ailleurs réalisé en 2010 un documentaire de remontage à partir des images de propagande officielle du régime de Ceausescu pour retracer la « vie » du Conducator – le film s’intitule L’Autobiographie de Nicolae Ceausescu[[Andej Ujica a réutilisé les images d’archives officielles de Nicolae Ceausescu (il était filmé par des organes du régime près de 1h30 par jour) et a réalisé un film qui raconte – à travers ces images – la vie du dictateur. Ainsi, le terme d’ « autobiographie » est évidemment provocateur mais il explicite la manière dont le montage et le film racontent et mettent en récit l’Histoire. On peut lire, notamment : Arnaud Hée, Entretien avec Andrei Ujica, 3 janvier 2012, Critikat :

« Arnaud Hée : « L’idée de « remise en scène » caractérise particulièrement bien votre cinéma ; ce qui vous attire dans l’archive, dans les images « déjà là », est-ce que c’est de pouvoir les remettre en scène ? »

Andrei Ujica : « C’est effectivement quelque chose qui m’a toujours beaucoup intéressé, aussi bien d’un point de vue théorique et pratique. Ceci part de ma formation littéraire, et du rapport de cette dernière avec le cinéma, qui est toujours un peu en retard du point de vue des structures de la narration […] D’où effectivement cet intérêt pour moi de remettre en scène des fragments d’une réalité préexistante pour façonner un récit. Plus que par le documentaire, je suis surtout intéressé par la fiction, et d’ailleurs je ne me considère pas comme un documentariste » »]].

Vidéogrammes d’une révolution relate la fin de décembre 1989 (du 16 au 25), au moment où le peuple roumain s’empare du pouvoir et renverse le pouvoir communiste – notamment en s’emparant de la télévision roumaine (Televiziunea Română – TVR). Ceausescu est réélu le 26 novembre 1989 et la révolte contre le pouvoir communiste commence à Timisoara le 16 décembre pour atteindre la capitale Bucarest le 21 décembre à l’occasion du rassemblement organisé par Ceausescu et la Securitate (services secrets roumains) qui était destiné, par sa télédiffusion sur la TVR, à démontrer le soutien populaire au dictateur[[Jean-Marie le Breton, La fin de Ceausescu, histoire d’une révolution, l’Harmattan, Paris, 1996.]]. Le lendemain, le 22 décembre, la foule s’empare du siège du Comité Central du parti communiste roumain puis de la TVR qui devient la TVRL (Televiziunea Română Liberă – Télévision Roumaine Libre). Le 25 décembre, après un procès expéditif de 55 minutes, Ceausescu et sa femme, Elena, sont exécutés[[Au sujet de ces journées, on peut consulter : Catherine Durandin, Zoé Petre, La Roumaine post 1989, Paris, l’Harmattan, 2008 ; Catherine Durandin (avec la participation de Guy Hoedts), La mort des Ceausescu : La vérité sur un coup d’Etat communiste, Paris, Bourin Editeurs, 2009.]]. Ce sont ces quelques jours d’incertitudes, de violences et de confusion qui sont saisis par de nombreuses caméras de toutes sortes et de toutes origines. Il convient de garder à l’esprit que la Révolution roumaine de 1989 est la première à être télédiffusée en direct. En cela, elle marque un pas décisif dans la manière dont l’image vient documenter, directement, un événement historique.

3. Par la fenêtre – élargir le champ

On pourrait résumer la position de Farocki par une interrogation multiple : qu’est-ce que montrer, comment montrer – et, dès lors, qu’est-ce que l’on voit ? Autrement dit, toute la teneur de la pensée de Farocki se place entre cette question de la présentation de l’image – la donner à voir dans tout ce qu’elle montre – et dans sa résultante, qu’est-ce que l’on voit ensuite à partir de cette image montrée ? Dès lors qu’elle est montrée, une image devient visible – mais toujours de manière plurielle. Farocki nous invite à ne jamais voir une image qu’une seule fois, mais bien à la reconsidérer, temporellement et intimement, pour qu’elle n’ait, en aucun cas, comme le souligne Georges Didi-Huberman, le dernier mot.

« À pourfendre sans relâche la violence du monde, les films de Farocki – malgré leur tact fondamental, leur façon en quelque sorte bressonnienne d’organiser le dialogue entre les images et de ne jamais lâcher leur sujet, tout comme Bresson tenait serré ses cadrages – font violence à une certaine prétention du spectateur quand il veut qu’on lui donne des conclusions. Cette violence n’est que la persévérance d’une pensée qui a compris ceci : une image n’a jamais le dernier mot (pas plus qu’un mot, d’ailleurs)[[Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi, l’œil de l’histoire, 2, Paris, Les Ed. de Minuit, 2010, p. 93.]] »

Revoir une image, la reconsidérer, la re-placer dans un autre contexte tout en considérant et en prenant en compte son origine cela apparaît comme le meilleur moyen de montrer une image – Farocki semble nous dire qu’on ne voit jamais une image la première fois comme il semble nous interroger sur les effets directs de la monstration. Il posait la question directement aux spectateurs dans Feu inextinguible (Nicht löschbares Feuer. Film 16 mm noir et blanc) en 1969 lorsqu’il lisait, face caméra, le témoignage déposé par Thai Bihn Dan (né en 1949) au Tribunal de Stockholm pour les crimes de guerre au Vietnam.

Harun Farocki dans Feux Inextinguibles, 1969

« Comment vous montrer les effets du napalm ? Si nous vous montrons une image de blessures au napalm, vous fermez les yeux. D’abord, vous fermez les yeux devant les images. Puis vous fermez les yeux sur leur souvenir. Puis vous fermez les yeux devant les faits. Enfin, vous fermerez les yeux au contexte des faits. Si nous vous faisons voir un blessé au napalm, nous blesserons votre sensibilité. Si nous blessons votre sensibilité, vous aurez le sentiment que nous avons fait usage du napalm contre et à vos dépens. Nous ne pouvons dès lors vous montrer qu’une représentation très affaiblie des effets du napalm[[Harun Farocki, « Feu inextinguible » (1969), trad. B. Rival et B. Vilgrain, Films, Courbevoie, Théâtre Typographique, 2007, p.15 – 16.]] »

Dès lors, au-delà des nombreuses remarques à faire dans ce court extrait, Farocki nous invite – et c’est ce que nous allons voir dans Vidéogrammes d’une révolution – a ouvrir les yeux[[Georges Didi-Huberman ajoute : « Harun Farocki repart presque toujours d’un document. On a parlé de lui comme d’un artiste-archéologue ou d’un artiste-archiviste (…) Façon de dire qu’en face d’un document il faut toujours commencer par désarmer les yeux, déprendre le regard, dessaisir la pensée préalable », Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi…, op. cit, p. 108.]] pour mieux voir ce que l’on nous montre. Pour cela, l’important est de considérer l’image dans son entier, à travers toute son effervescence – et c’est seulement en ayant les yeux ouverts, donc en étant le plus informé possible, armé de tous les angles de vue, que l’on peut, en ce qui concerne un événement historique, approcher son écriture visuelle.

La deuxième séquence du film est une image amateure filmée à partir d’une fenêtre d’un immeuble. Le commentaire nous invite à épouser du regard ce plan qui, nous dit-on, filme un angle de vue de la révolution. Si Harun Farocki et Andrej Ujica commencent par cette séquence véritablement le discours de leur film, c’est bien parce qu’il semble incarner toute la question de l’angle de l’histoire et de son écriture visuelle. S’ils se saisissent, dès le début du film, de la figure de la fenêtre, c’est bien pour nous inviter à nous interroger sur notre point de vue dès lors que l’on se penche sur un événement[[Question essentielle posée par Carlo Ginzburg dans A distance : Neuf essais sur le point de vue en histoire, Paris, Gallimard, 2001.]]. Comme nous l’avons déjà noté, tout dans ce film, est une question de point de vue – d’angle(s) d’analyse(s). Ce premier plan est une invitation à interroger notre positionnement, à la fois spatial et temporel : d’où voyons-nous un événement historique et à quel moment[[Voir à ce sujet les ouvrages de Reinhardt Koselleck, L’expérience de l’histoire, Paris, Gallimard, 1997 ; Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Éd. de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1990.]]. Ce personnage à sa fenêtre, qui se résume à un cadre de visibilité, est une manière de nous faire comprendre l’importance de l’opérateur qui produit un « cadre de visibilité » et qui produit, par là même, une origine de la visualité de l’événement. Mais cette première séquence, appuyée par le commentaire, est surtout un moyen de nous inviter – comme une sorte d’exorde au film – à transcender notre regard de spectateur et de citoyen. Farocki et Ujica nous amènent à considérer l’ « arrière plan » de la séquence qui, dans un flou pixélisé, nous permet de distinguer un certain mouvement qui coïncide avec le son : le commentaire nous assure[[On voit également ici l’importance de rentrer dans le jeu des réalisateurs, qui nous mettent directement face à notre propre régime de croyance.]] qu’il s’agit des manifestants. Soudain, notre attention se retrouve captée. Nous ne regardons plus le premier plan de la séquence – dans lequel il n’y a rien à voir ; où pour reprendre Georges Didi-Huberman, c’est tout vu[[Georges Didi-Huberman, Remontage du temps subi…, op. cit., p. 107. On peut lire : « il faut désarmer les yeux : faire tomber les remparts que l’idée préalable – le préjugé – interpose entre l’œil et la chose. Mettre en pièce le sentiment de familiarité avec toute image, l’impression que « c’est tout vu » et que, par conséquent, ce n’est même pas la peine de regarder »]] – mais bien ce mouvement indistinct à l’arrière plan. À partir d’un angle de vue, les réalisateurs nous invitent à élargir notre propre champ de vision – et donc notre visibilité de l’événement. L’opérateur, qui reste en retrait – la caméra ne zoome pas, c’est comme si l’opérateur manifestait, à travers cette dimension statique, sa peur de filmer cet arrière plan – permet de faire entrer dans le champ une parcelle de l’événement historique. Il produit du visible tout en interrogeant directement notre posture de spectateur.

Comme dans toute image, c’est bien ici le commentaire qui vient la recontextualiser et lui donner une autre lisibilité. Au-delà donc de cette réflexion apportée par la présence de cette deuxième séquence dans le film, les réalisateurs nous guident, nous prennent par la main, pour nous amener à voir autre chose dans cette image. C’est par ce mouvement et ce partage d’une séquence appropriée que les réalisateurs nous font naître en tant que spectateurs[[Marie José Mondzain, Homo spectator. Voir, faire voir, Paris, Bayard, 2013. Voir notamment « Les images qui nous font naître ».]]. Dès lors, ils permettent de nous interroger plus largement sur notre statut de spectateur qui contemplons toujours différemment une image parce qu’elle n’est jamais, à proprement parler, la même – et donc ils nous intiment une réelle réflexion sur la visualité du XXe siècle, sur cette manière dont le film, la vidéo et l’image en général produisent une certaine visibilité des événements constamment au travail, réinvestie dans le temps. Il suffit de le dire simplement : sans ce commentaire et cette nouvelle appropriation de l’image, aurions-nous vu l’arrière plan ?

4. Cadre(s) de l’histoire

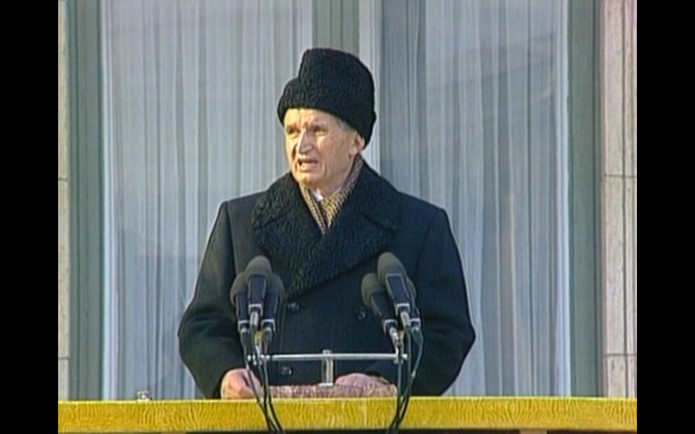

La troisième séquence est extrêmement connue mais elle mérite à mon sens que l’on s’y arrête ici parce qu’elle déploie graphiquement un procédé très intéressant qui vient nous intéresser directement. Cette séquence est constituée d’un montage des images de la retransmission en direct du discours de Ceausescu au balcon du siège du Comité Central du parti communiste à Bucarest le 21 décembre 1989. Ces images ont fait le tour du monde dès le 21 décembre[[Jean-Marie le Breton, La fin de Ceausescu, histoire d’une révolution…, op. cit.]] parce qu’elles montraient, pour la première fois, un tremblement révolutionnaire en direct – ou du moins en images. La manière dont Farocki et Ujica s’approprient cette séquence est extrêmement intéressante parce qu’elle ouvre une profonde réflexion sur notre rapport à l’image en histoire et sur notre manière d’aborder visuellement les événements historiques du XXe siècle.

Dans cette séquence, filmée par la télévision officielle, on distingue Ceausescu au balcon, haranguant la foule. Le seul contre-champ de cette séquence est « officiel » : on y voit la foule sur la place répondre en cœur au dictateur. Ce champ contre-champ classique dans le film de propagande – on peut évidemment penser ici aux films de Leni Riefenstahl et notamment au Triumph des Willens (1935), dans lequel les séquences de discours sont construites comme la mise en scène d’un système mêlant la diffusion idéologique et sa réception par la masse – est repris ici par la télévision officielle. La « voix » du Conducator, en plan rapproché, semble s’épandre en un écho au sein de la masse du peuple. Cette construction cinématographique puis ici télévisuelle est un des jalons de la visualité des régimes totalitaires du XXe siècle : nombreux sont les films où ces discours télédiffusés reprennent ce va-et-vient idéologique et visuel entre la parole idéologique et sa réception du peuple. Ce champ contre-champ est bien la matérialisation visuelle de deux angles historiques qui ont produit, au fil de leurs réappropriations successives, une véritable visualité des régimes totalitaires du siècle dernier – et ont donc conditionné l’écriture visuelle de l’histoire de ces régimes[[Il conviendrait d’appuyer davantage de telles considérations. Pour aller plus loin dans ces réflexions liant écriture de l’histoire et perception visuelle du XXe siècle : Sylvie Lindeperg, La voie des images, Paris, Verdier, 2013 ; André Habib, L’avenir de la mémoire : patrimoine, restauration, réemploi cinématographiques, Villeneuve‑d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2013 ; Katharina Niemeyer, De la chute du mur de Berlin au 11 septembre 2001. le journal télévisé, les mémoires collectives et l’écriture de l’Histoire, Lausanne, Antipodes, 2011.]].

Puis, dans cette séquence officielle, à sens unique – si ce n’est à angle unique – le hors champ de l’histoire vient soudain rompre la monotonie visuelle du régime : on entend des hurlements, des cris, des tirs. En ajoutant, à proprement parler, un autre cadre dans le cadre officiel – permettant ainsi de produire une autre sorte de cadre dans le cadre cinématographique et tout autant « historique » – les auteurs nous donnent à voir pour la première fois deux angles de vues différents et de manière concomitantes. D’un côté, on peut voir l’angle officiel qui se retrouve être un angle aveugle et de l’autre un angle mort bien vivant, filmé mais plus diffusé. Ces deux angles, mis l’un à côté de l’autre, produisent en fin de compte le même effet tout en interrogeant notre rapport visuel à l’événement. Nous sommes soudain privés de visibilité et cette absence effective d’image, à la télévision, vient démontrer le contraire que ce que le régime voudrait montrer : c’est-à-dire la non absence d’un événement. En coupant la transmission, le régime donne à voir, au contraire, que quelque chose se passe. A l’opposé du c’est tout vu de Georges Didi-Huberman on est bien dans un rapport à l’événement où l’absence d’image communique une seule chose : il y a quelque chose à voir qui est rendu invisible. L’autre angle officiel – les images enregistrées mais non diffusées – est tout aussi passionnant dans notre rapport visuel à l’événement. Le commentaire nous informe que le régime ordonne à la télévision de « fixer le ciel » : cet ordre et l’image qui en résulte symbolisent la question de la complexe lisibilité de l’événement historique dès lors que l’on investit le visuel et sa construction. En effet, ce simple plan vient interroger directement l’écriture de l’histoire par l’image ; car si nous voyons que ce que l’on nous commande de voir, on comprend également que toute la visualité de l’histoire est produite par une inextricable multiplicité d’injonctions du cadrage. Le cadrage, produit par l’opérateur est toujours doublement orienté parce qu’il résulte toujours d’un quelconque ordre.

Il s’agit là du problème intrinsèque à l’image et à son rapport à l’histoire qui se posait dès le cinéma des premiers temps. En 1896, lorsque les frères Lumière décident d’envoyer des opérateurs pour « fixer l’histoire et conquérir le monde », ils mettent en questionnement l’écriture visuelle d’un événement. L’exemple le plus retentissant étant le film tourné par Charles Moisson et Francis Doublier lors du sacre du tsar Nicolas II le 26 mai 1896. Les images tournées ce jour-là et qui nous ont données un angle de vue de l’événement historique – et qui ont par la suite conditionnées toute la visualité de cet événement – sont le fruit d’un lourd escamotage visuel. Le jour du couronnement, 5000 personnes meurent étouffées lors d’une immense bousculade[[Philippe-Alain Michaud, Sketches. Histoire de l’art, cinéma, Paris, Kargo, 2006. On peut y lire : « Dès ce jour, dit « historique », on mémorise, on écrit l’histoire par l’image. Mais déjà, une histoire « souhaitable ».]]. Les deux opérateurs Lumière filmèrent quelques plans montrant ce « hors-champ » du couronnement et se les firent confisqués. Ces plans sont aujourd’hui sans doute détruits. Ce petit exemple est fondamental parce qu’il est fondateur, parce qu’il intervient dans les premiers mois qui suivent la naissance du cinématographe. Ainsi, la construction visuelle de l’ « événement historique » est toujours conditionnée par les angles produits par les opérateurs puis par leur mise en récit par le montage et par leur diffusion. Toute œuvre cinématographique ou vidéo est le fruit d’une sélection du champ du visible par l’opérateur qui se retrouve ensuite intégré dans une sorte de contexte éditorial – le plus souvent idéologique. Ainsi, l’angle de vue de l’événement, qui conditionne sa future visualité, se doit d’être toujours dialectisé, épaissi, pour permettre au spectateur d’atteindre un encadrement plus large de l’événement.

5. Cadre dans le cadre

Toutes ces réflexions apportées et mises en images par le couple Farocki/Ujica débouchent sur une véritable proposition « méthodologique » – sur une ultime invitation à mieux se positionner face aux images et plus largement face à la visualité du XXe siècle. Les deux réalisateurs nous amènent à penser différemment notre rapport à l’écriture visuelle des événements en nous amenant à produire, intimement et rigoureusement, nos propres montages visuels. Intimement parce qu’il appartient à tout citoyen informé d’écrire l’histoire par les images et rigoureusement parce qu’il est impossible de le faire pleinement et justement sans prendre en considération les images que nous montons. En 1992, Farocki et Ujica n’ont toujours pas vu les potentialités offertes par internet mais ils comprennent déjà que la vidéo et sa démocratisation changent la donne dans notre rapport visuel aux événements historiques.

Deux séquences viennent illustrer ce rapport. Il s’agit de la courte séquence qui suit celle du discours de Ceausescu et une des séquences finales. La première séquence nous permet de voir qu’un opérateur anonyme filme sa télévision qui diffuse le discours de Ceausescu en direct par la télévision officielle (TVR). L’opérateur amateur opère un zoom arrière avec son caméscope et change d’angle de vue par un panoramique gauche-droite : il filme sa fenêtre – reprenant ainsi notre métaphore du cadre de l’historien – et nous permet de voir le contre-champ de l’événement : la foule dans la rue se dirige pour rejoindre les manifestants. Dès lors, ce simple dispositif filmé en plan séquence, où l’on passe d’un angle de vue à un autre tout en conservant le même point de vue – celui filmé par l’opérateur – se donne à voir comme un moyen d’appréhender l’écriture visuelle d’un événement historique par l’image au niveau individuel. Pour saisir pleinement et justement un événement, il ne suffit plus de saisir l’image produite de cet événement, il convient avant tout, en tant que citoyen, de tourner le regard et de changer de cadre – d’angle de vue. Ce plan séquence est une belle illustration de la mise en montage que chaque personne se doit d’opérer pour saisir le mieux possible la teneur visuelle d’un événement historique : produire son propre montage, élaborer un cadre dans le cadre permettant de re-composer l’événement lui-même. C’est ce que note Christa Blümlinger :

« Il s’agit, en somme, pour Harun Farocki, de pratiquer le montage comme un mode d’exposition des complexités destiné à montrer toute chose sous une double optique au moins, à respecter les singularités, à demeurer précis tout en créant des relations perpétuellement transformables, perfectibles, entre les images mises en coprésence[[Christa Blümlinger, Cinéma de seconde main : Esthétique du remploi dans l’art du film et des nouveaux médias, Vienne, Klincksieck, 2013, page 151.]] »

C’est pourquoi une des séquences finales vient mettre une sorte de bémol – ou du moins une mise en inquiétude[[Patrick Boucheron, « Les boucles du monde », dans Patrick Boucheron (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paris, Fayard, 2009, page 29. Penser l’Histoire, c’est « un sentiment, enfin, qui ne gênera vraiment que ceux qui cherchent dans l’histoire le moyen de se rassurer, et non ce qu’elle peut pourtant offrir de plus précieux : une certaine hygiène de l’inquiétude »]] – à cette écriture dialectique et individuelle de l’histoire par l’image. La télévision officielle est rapidement occupée par les révolutionnaires qui s’en servent directement comme moyen de diffusion. C’est ainsi que les chefs d’accusations retenus contre Ceausescu et sa femme sont communiqués. La séquence, une fois encore, nous montre le contre-champ de cet événement télévisuel : on distingue de nombreux journalistes en train de filmer l’écran de télévision.

Ainsi, Farocki et Ujica nuancent cette question de l’élaboration visuelle de l’événement et démontrent que si Vidéogrammes d’une révolution rend compte « par le montage d’un relais, d’un passage entre deux dispositifs distincts, le « dispositif d’État » et le « dispositif révolutionnaire »[[J. Hamers, « Videogramme einer Revolution : Le dispositif farockien retourné », dans Cahier Louis-Lumière, 4. Les dispositifs, Paris, École Nationale Supérieure Louis-Lumière, juin 2007.]] », la visualité de l’événement se retrouve mise en danger dès lors que le seul contre-champ possible est un face à face unilatéral. Mais plus largement ces images interrogent notre manière de nous réapproprier constamment ces images. Ces opérateurs qui filment tous la même image, c’est une manière aussi de montrer la capacité intrinsèque de l’image à être constamment reprise, à disposition, et ainsi diffusée tel qu’elle est à son origine. Dès lors, Farocki et Ujica, dans Vidéogrammes d’un révolution évoquent leur propre pratique qui est une reprise d’images ; pour atteindre et aborder la visualité d’un événement historique il faut avant tout le manipuler – le prendre en main – et donc le façonner, le modifier, l’inquiéter. Le re-voir toujours en lui confrontant un contre-champ. C’est en multipliant les angles de vues, les contre-champs, les arrières plans, que l’on peut espérer montrer l’événement. Contre une « saturation visuelle » de l’histoire, il faut y opposer une vision en montage. C’est ainsi que la question posée par Farocki en 1969 dans Feu inextinguible trouve une certaine réponse dans une monstration en éventail de l’histoire. C’est pourquoi les Smartphones et la diffusion des images aujourd’hui deviennent un champ d’analyse fondamental pour l’historien et les citoyens. Mais pour aborder ce flot d’images et ces multiples angles de vues, il ne faut pas perdre de vue, à proprement parler, les utilisations de ces images – notamment par les médias – qui produisent et induisent une visualité des événements et de l’histoire. C’est pourquoi ces nouveaux outils visuels permettent de répondre et de pratiquer véritablement la proposition de Farocki et Ujica : l’histoire s’écrit par l’image, certes, mais pour être la plus juste possible, la plus véritable, l’image doit être plurielle et dialectisée.

Source de l’article : culture visuelle

Notes :