Depuis un certain temps, on ne fait plus grand-chose d’autre que des remakes au cinéma. C’est pourquoi la question de l’origine des histoires au cinéma est l’une des questions importantes.

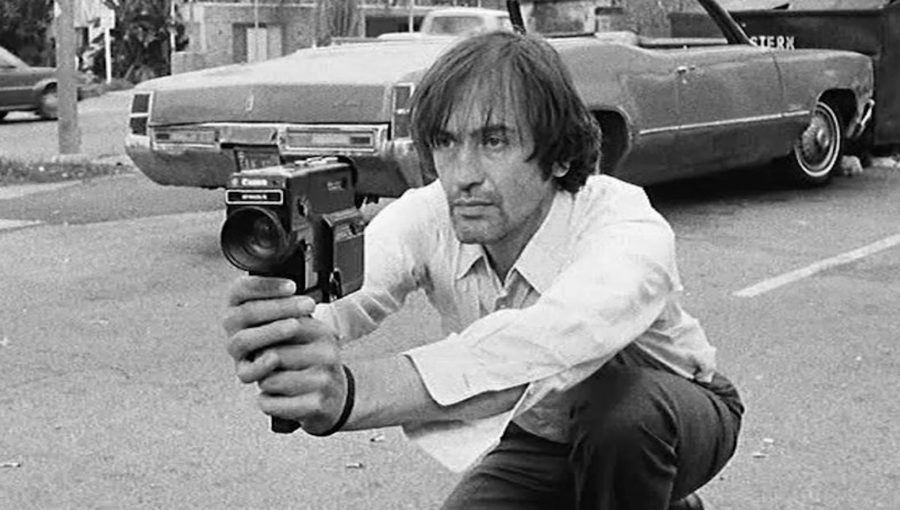

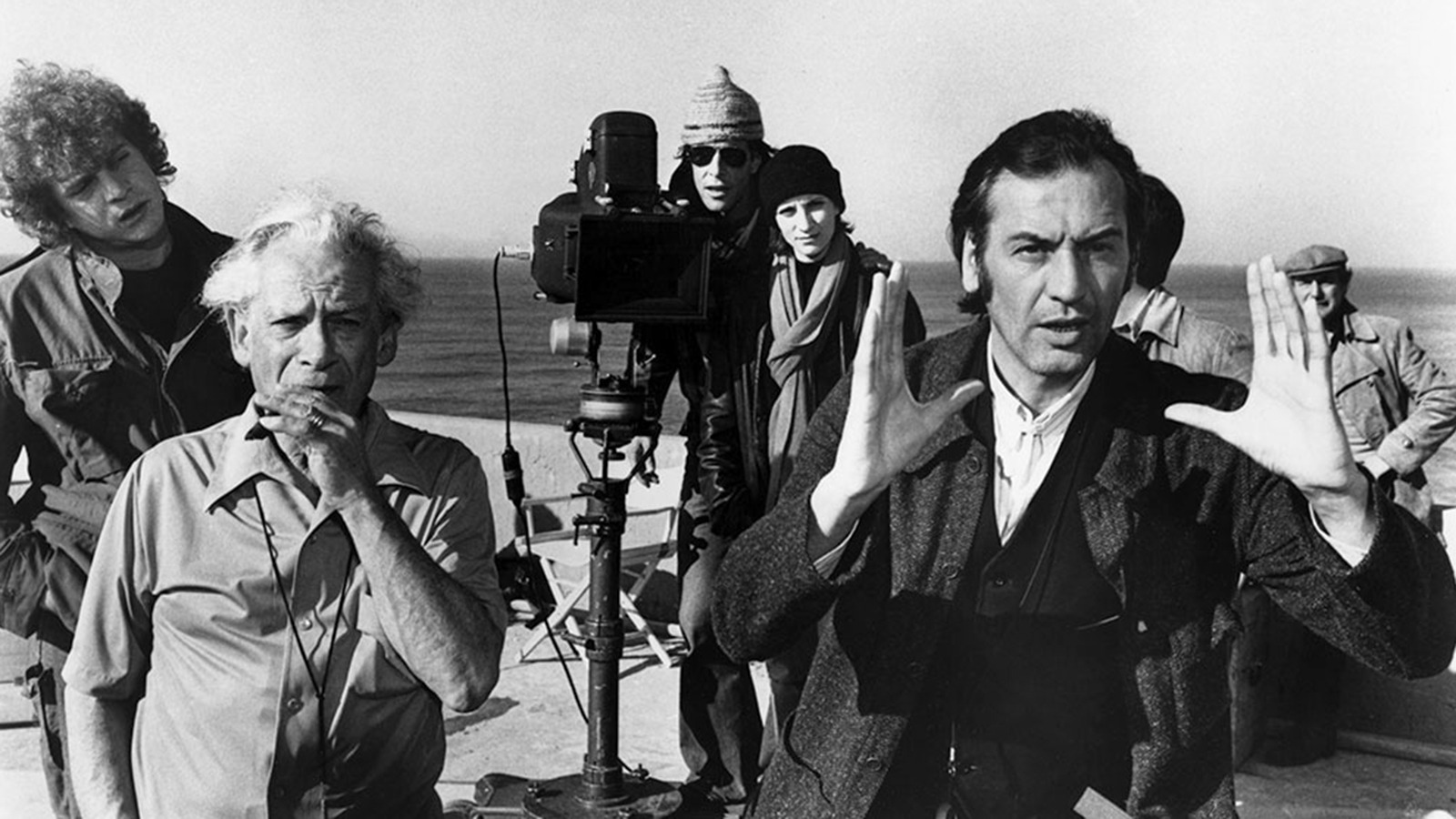

L’État des choses / Wim Wenders / 1982, Allemagne, Etats-Unis d’Amérique, France. Sur la côte portugaise, une petite équipe tourne un film de science-fiction. Bientôt l’argent vient à manquer et le producteur part à Hollywood à la recherche de nouvelles ressources. Mais il ne revient pas et le groupe reste désoeuvré, sans savoir si le film pourra se faire… Wenders réalise “L’état des choses” pendant l’interruption du tournage d’ ”Hammett” produit par Coppola aux USA. Un film très noir qui, sous forme de métaphore, met en scène la difficulté des rapports réalisateur-producteur. Lion d’Or à Venise en 1982.

Adieu à la voix ronronnante du vieux cinéma — Entretien avec Wolfram Schütte

Mais c’est aussi une industrie de fossiles, pas seulement en ce qui concerne les individus, aussi quant à la pensée qui y prédomine. C’est déjà étonnant que cet artisanat se soit conservé d’une manière si démodée à Hollywood. Au fond, je ne crois pas qu’aujourd’hui ce soit différent des années cinquante ou quarante. Aujourd’hui, comme alors, Hollywood est entre les mains de quelques personnes, les agents ou les avocats, qui, je crois, ne procèdent pas autrement qu’autrefois. Mon agent, par exemple, est arrivé là dans les années vingt, et les agents occupent les principales positions de pouvoir.

Au début, pourtant, le nouvel Hollywood représentait une sorte de rupture avec le vieux système des studios. Depuis, tout a été réintégré dans un système rigide de capitalisme développé. Quelle chance l’aventurier garde-t-il de faire là-bas des films à l’extérieur du système d es grands ?

L’aventure a toujours existé, dans les petites séries B marginales, dans les films d’Edgar G. Ulmer, de Hawks, de Preston Sturges. Mais l’histoire des Oscars est totalement absurde. Les films qui ont eu les Oscars, on ne les connaît plus aujourd’hui, parce que c’étaient toujours les productions mainstream de l’époque. Les films passionnants ont toujours été les petits films bon marché. Les grands films devaient toujours raconter ce que le système s’était acheté comme « message » grâce aux gros budgets : l’histoire de la réussite du pays ; alors que les petits films racontaient les dépressions et les zones d’ombre. Maintenant ils ont disparu, ou plutôt : maintenant ils reviennent, mais à un niveau encore inférieur, sous forme de série C.

Seulement, avec les séries B, on savait à quoi elles étaient destinées commercialement : au cinéma. Aujourd’hui, cela aussi a disparu sous cette forme. En exagérant, on pourrait dire qu ’à l’heure actuelle, de ce point de vue, ce n ’est pas le motif pour lequel on fait un film qui compte, mais la question : ou ce film disparait-il, où est-il encore montré ?

Tout est liquidé à droite et à gauche, ça a fondu, oui. Dans tous les États-Unis, les programmes des cinémas sont déterminés par une poignée de films, et il y a encore alentour une dizaine qui ne marchent pas aussi bien. Avec ça, toutes les salles sont occupées. Le rôle des B‑pictures a été complètement repris par le cinéma européen, qui a conquis une position appréciable dans les art houses au cours des dix dernières années, et il y a même déjà des circuits de salles d’art et essai, pas seulement à New York et San Francisco, mais aussi dans de plus petites villes.

Mais le film de série B classique n’était rien moins que de l’« art », que du « cinéma artistique »…

En effet, c’est un renversement important. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la majeure partie des besoins en séries B se sont déplacés sur la télévision et ce qu’on appelle les soap opéras. Peut-être aussi que les séries B n’existent plus parce que la télévision s’est emparée de tous ces besoins du cinéma et qu’il n’est plus resté pour le cinéma que la conception mégalomane.

C’est vrai. Mais, dans un inventaire de la situation du cinéma comme L’Etat des choses, la télévision ne devrait-elle pas venir au centre de l’intérêt ?

Oui, en fin de compte on ne peut discuter de cela que dans l’ensemble du circuit de la production, en passant par la distribution et jusqu’à la salle de cinéma.

Des films comme Nick’s Movie (sur la mort de Nicholas Bay, son personnage et ses films), ou maintenant L’Etat des choses, se réfèrent à une vaste tradition dans l’histoire du cinéma même : leur thème est le cinéma, faire du cinéma, vivre en lui et avec lui. Mais cette relation à une tradition cinématographique, à la présence de l’histoire du cinéma qui a été « écrite » avec les noms et les œuvres de Ray, de Fuller ou de Fritz Lang, n’existe pas, ou de façon encore rudimentaire, dans la conscience collective des spectateurs chez nous. C’est une situation complexe.

C’est devenu flagrant avec Nick’s Movie, justement. A Paris, il a eu un écho tout à fait honorable, ici pratiquement aucun. Mais une autre problématique vient certainement s’ajouter à cela, parce que le thème de la mort n’est pas aussi tabou dans les pays méditerranéens qu’en Allemagne. J’espère que L’État des choses ne renvoie pas à cette tradition au point de devenir « inconsommable » pour un public allemand.

Je crois que ce que Friedrich, dans votre film, fait à l’égard de ses financiers — élevant une protestation contre la manière dont les films se font aujourd’hui, surtout à Hollywood — le film dans son ensemble le formule. Et le public américain comme le nôtre voient les mêmes films, auxquels L’État des choses s’oppose, extérieurement et intérieurement.

C’est toute la situation.

le réalisateur, Friedrich Munro (Patrick Bauchau), au lieu d’attendre inutilement un retour plus qu’hypothétique du producteur, décide de partir à sa recherche à Los Angeles. Le voyageur reprend la route dans l’objectif de sauver son film. Le rythme change catégoriquement, les scènes sont plus courtes, tout semble s’accélérer alors.

Quelles histoires, au fond, ne « peuvent plus » être racontées aujourd’hui ? C’est autour de ça que tourne une part essentielle de la confrontation dans L’État des choses.

Il me paraissait important que Friedrich fasse un remake. Il était important pour moi de dire que les histoires qui n’ont plus leurs racines que dans d’autres histoires ne vont pas, ne doivent, ne devraient, ne pourraient plus aller. Des histoires qui ont pour seule réalité la réalité des histoires de films antérieurs. Et effectivement, depuis un certain temps, on ne fait plus grand-chose d’autre que des remakes au cinéma. C’est pourquoi la question de l’origine des histoires au cinéma est l’une des questions importantes. Mon film ne propose rien, il ne dit pas : cette histoire-ci est encore possible et celle-là non. Mais si le producteur et le réalisateur se font abattre, c’est un signal clair : ce qui les unit tous deux — ce genre de cinéma — ne va pas plus loin.

A quoi cela tient-il que le cinéma ne raconte plus rien de nouveau ?

Lotte Eisner m’a raconté que Fritz Lang lui demandait déjà : « Pourquoi vas-tu encore au cinéma ? Ce ne sont plus des films nouveaux que tu vois, tout n’est jamais raconté qu’une fois de plus. »

C’est ce qu’il a fait lui-même dans ses derniers travaux.

Parce que c’était la seule possibilité pour lui de gagner encore de l’argent dans ce métier. Mais depuis, c’est devenu encore plus flagrant que Fritz Lang ne pouvait alors l’imaginer. Une fois que le langage du cinéma a été mis au point, il a pris son autonomie et il a quitté le terrain d’où il venait — à savoir la définition effective de la réalité, la présentation de l’extérieur dans une forme bien déterminée et son reflet. Cette idée du cinéma — pour laquelle il a été pour ainsi dire « inventé » — s’est complètement perdue. C’est pourquoi ce langage (cinématographique) ne fait plus que se lire soi-même.

Voulez-vous dire qu’un certain aspect documentaire du cinéma s ’est perdu…

Oui, par exemple — bien qu’on puisse aussi dire cela du documentaire. En fait, il se trouve dans le même dilemme.

N’y a‑t-il pas dans le désir de raconter une histoire le projet de concentrer la vie, de cristalliser des impressions fugaces ? Raconter des histoires ne veut pas seulement dire donner un sens, mais aussi mettre « un ordre dans les choses »…

Exact, et le récit cinématographique veut aussi provoquer une reconnaissance et mettre, par la forme, un ordre dans la cacophonie des impressions. Depuis Homère, que je suis en train de lire, le besoin d’histoires, c’est aussi d’écouter pour pouvoir mettre des choses en rapport. Il y a un besoin de rapports parce que les êtres humains vivent, en fait, peu de rapports. En même temps, les « impressions » prennent de plus en plus d’importance, presque de manière inflationniste. C’est pourquoi il me semble que le besoin d’histoires augmente plutôt parce qu’il y a quelqu’un qui raconte, qui met en ordre et qui amène l’idée : on peut encore intervenir sur sa propre vie. C’est ce que font les histoires : elles confirment qu’on est compétent, qu’on détermine sa propre vie.

Elles confirment qu’on a vécu quelque chose.

La plupart des gens, alors même qu’ils ne sont pas capables de raconter quelque chose — car c’est difficile — disent toujours à la place une phrase qui me fait terriblement mal : « Je n’oublierai jamais ça, de ma vie je n’oublierai jamais ça. » Ils disent ça pour intensifier ce qui a été vécu, pour compenser leur incapacité à raconter quelque chose de façon adéquate. En réalité, cela veut chaque fois dire : « Je ne peux pas bien te le raconter, mais tu sais ce que je veux dire. » Autrement dit, ils renoncent à vraiment raconter quelque chose.

Quand je vois L’État des choses, j’ai quand même parfois l’impression que vous vouliez abandonner « les histoires ». Le cinéma américain, que vous avez aimé, était un cinéma du récit. Votre film expose cette question, il l’expose littéralement. Voulez-vous revenir à un cinéma d’associations et de situations ou aller vers ce que fait Kluge…

Oui, c’est le dilemme : les seules choses que j’ai envie de raconter sont des détails, qu’il s’agisse de villes, d’émotions ou d’égarements. Les seules choses que j’ai envie de raconter ne sont pas racontables sans histoires. On trouve ça dans le film. Friedrich dit : « Il n’y a plus d’histoires », et puis il lui arrive,

à lui justement, une véritable histoire. L’Etat des choses, la manière même dont il est né, en est un exemple. Ce film était un vol sans visibilité, il aurait pu se dérouler autrement, montrer quelque chose d’autre. Je dois lui savoir gré de m’avoir justement montré ça : la vérité sur les « histoires ». L’idée que le cinéma aurait quelque chose à voir avec la vie et l’expérience (mon expérience d’auteur aussi bien que les expériences des spectateurs), cette idée — le film me l’a clairement montré — est indissolublement liée aux histoires. Pour moi, les films qui abandonnent le récit et ne décrivent plus que des situations, ne sont absolument pas possibles. On est tout bonnement obligé de raconter des histoires pour pouvoir transmettre tout ce qui compte pour vous…

L’histoire n’est-elle alors qu’un fil d’Ariane ?

Non, elle est davantage, l’histoire a déjà une structure. Celle de L’État des choses aurait aussi bien pu rester un simple fil conducteur. Friedrich aurait pu quitter à nouveau le producteur, qui aurait continué de rouler à travers le paysage dans sa caravane, autrement dit : une fin ouverte. Mais si j’avais laissé les choses ouvertes comme cela, le fil rouge suspendu en l’air, cela aurait aussi laissé ouvert tout ce que je voulais raconter d’autre. Du fait que l’histoire est pour ainsi dire résolue (par l’assassinat des deux héros), tout le reste s’est trouvé plus clairement défini. Aussi ai-je l’impression de devoir à nouveau prendre très au sérieux l’histoire comme structure, c’est-à-dire de devoir aussi reconquérir un langage dramaturgique pour pouvoir raconter l’« autre » de façon tout aussi affirmative. Depuis quelques semaines, je lis Homère, et je ne suis pas déçu dans mon espoir qu’on puisse en apprendre quelque chose sur le fait que les histoires doivent être affirmatives ; ce pourquoi une forme tout à fait solide est nécessaire pour parler de choses qui ne sont pas liées sur le plan narratif. Bien sûr, c’est un paradoxe. On doit se défendre en permanence contre les histoires ; car quand on les quitte des yeux un seul instant, elles fichent le camp, comme par exemple actuellement chez les Américains : eux ne racontent plus que la forme affirmative de l’histoire, ses sommets comme une sorte de vol de démonstration. Et alors, raconter des histoires n’est plus que de l’esbroufe.

Un hommage au cinéma aussi bien qu’une mise en garde contre une « hollywoodisation » à outrance du 7ème art, où des producteurs pas toujours scrupuleux prendraient l’avantage sur les réalisateurs et les dépouilleraient des moyens nécessaires pour pratiquer leur art.

A quoi tient cette répétition d’histoires déjà racontées dans le cinéma américain, cette maladie du remake ?

Ils ont renoncé à vivre et à apprendre encore quelque chose — en dehors du cinéma, et du coup, ils ne peuvent plus rien mettre de ces expériences dans leurs histoires. J’ai lu là-dessus une interview très franche de Steven Spielberg. Il disait qu’il ressentait comme un grand manque pour lui-même le fait que tout son univers et tout son vécu n’étaient composés que des expériences cinématographiques de son enfance. C’est déjà assez étonnant de se faire un pareil aveu ; mais ensuite, il continue quand même de faire exactement comme avant. Je ne crois pas qu’il fera jamais autre chose.

Mais (je dois encore y revenir) dans vos films — justement aussi dans L’Etat des choses (sans même parler de vos premiers travaux) — ne parliez-vous pas aussi du cinéma et des traces qu’il a laissées dans votre vie, votre sensibilité et votre imaginaire ?

Jusqu’à présent oui. Je dirais maintenant que c’était plutôt quelque chose de forcé, une sorte d’alibi pour pouvoir simplement continuer de raconter. La condition pour raconter était de toujours, aussi, raconter cet alibi. D’où par exemple toutes ces allusions au fait que je sais qu’il existe déjà un langage cinématographique, que beaucoup de choses ont déjà été racontées, etc. Je

vois ça plutôt comme une contrainte. Ça va changer.

Mais, dans un moment où le cinéma disparaît en tant que culture de la représentation et du récit où sa propre histoire lui échappe, n ’est-il pas particulièrement important de se souvenir de celle-ci, de la préserver, peut-être en quelque sorte de lui rester fidèle ? Ou pensez-vous qu’on doive dire : tout ça est du passé ? Ne doit-on pas se lancer dans le nouveau, dans la vidéo ?

Il y en a un qui a déjà fait cette expérience : Godard.

Il faut simplement en tirer la leçon. Godard en est revenu…

Mais pas complètement…

Pas complètement : jusqu’à ce jour, il ne s’est remis ni de l’un ni de l’autre, et il est peut — être plus dans l’embarras que nous autres, en Allemagne. J’ai toujours continué de respecter cette tradition cinématographique, et avec L’Etat des choses je me suis vraiment exposé : avec la fin du film, je me suis

délibérément mis dans une position où je suis forcé d’honorer mon autre conception du cinéma actuel ou futur : c’est-à-dire montrer un récit à nouveau possible, ou fermer ma gueule. Et c’est ce que je voudrais faire dans les deux prochains films. Je voudrais à nouveau tenter un récit où, très grossièrement, avec beaucoup d’assurance, le langage cinématographique se réfère à la vie, un récit qui renonce à lier le récit à la représentation de ses conditions. Pour ne pas laisser le champ libre aux superproductions, mais pour s’engager très délibérément et pour raconter des histoires, sans regret ni nostalgie des belles histoires que le cinéma racontait autrefois. Raconter en allant de l’avant, voilà ce que je veux.