Publié en 1975 dans le n° 16 de la revue britannique Screen, “Visual pleasure and narrative cinema” est considéré comme un article fondateur des études féministes du cinéma. Largement commenté (Carol J. Clover, Tania Modleski,…), et amendé par Laura Mulvey elle-même (dans “Afterthoughts…”), il a été l’un des premiers à analyser la manière dont la forme des films était structurée par l’inconscient de la société patriarcale. Dans cette première partie, Laura Mulvey, s’appuyant sur les travaux de Freud et Lacan, définit l’origine et la nature du plaisir pris par le spectateur au cinéma, ainsi que la manière dont la figure féminine, dans les films narratifs “classiques”, est construite pour satisfaire les pulsions voyeuristes du spectateur. Cet article n’avait, à notre connaissance, connu qu’une traduction partielle en français, dans le n° 57 de la revue Cinémaction (sous la direction de Ginette Vincendeau et Bérénice Reynaud, Vingt ans de théories féministes sur le cinéma, 1993). Le site Debordements en a publié la traduction intégrale…

I] INTRODUCTION

A) Un usage politique de la psychanalyse

Cet article entend faire usage de la psychanalyse pour démontrer comment et jusqu’où la fascination pour les films peut être renforcée par des modèles pré-existants de fascination déjà à l’œuvre à l’intérieur même du sujet, ainsi que par certains modèles sociaux [social formations]. Commençons par le fait que le film reflète, révèle et joue même avec l’interprétation commune et socialement établie de la différence sexuelle, qui contrôle les images, l’érotisation du regard [erotic ways of looking] et le spectacle. Il est utile de se rappeler ce que le cinéma fut, comment sa magie a pu opérer, en même temps que l’on s’efforcera d’élaborer une théorie qui défie ce cinéma du passé. La théorie psychanalytique est donc tout à fait appropriée ici en tant qu’arme politique, permettant de démontrer la façon dont la société patriarcale a structuré la forme du film de cinéma.

Le paradoxe du phallocentrisme dans toutes ses manifestations est qu’il dépend de l’image de la femme castrée pour donner ordre et sens à son monde. La représentation communément admise de la femme fait d’elle la cible des attaques du système : son absence de pénis fait du phallus une présence symbolique, c’est son désir de compenser le manque que signifie le phallus. L’article récent dans Screen évoquant la psychanalyse et le cinéma n’a pas suffisamment pointé l’importance de la représentation de la forme féminine [female form] dans l’ordre symbolique, dans lequel il ne signifie, en dernier ressort, rien d’autre que la castration. Pour résumer brièvement : la fonction de la femme dans l’élaboration de l’inconscient patriarcal a deux objets : elle symbolise d’abord la peur de la castration par son absence réelle de pénis, ce qui, par là même, l’amène à élever son enfant conformément à cette symbolique. Cette fonction remplie, elle n’en a plus d’autre, elle n’a plus de fonction dans le monde des lois et du langage sauf en tant que souvenir, qui oscille entre le souvenir de l’accomplissement maternel [maternal plenitude] et le souvenir du manque. Les deux se basent sur la nature (ou sur l’anatomie selon la célèbre phrase de Freud). Le désir de la femme est assujetti à son image de porteuse de la blessure, elle ne peut exister qu’en relation à la castration sans pouvoir la transcender. Elle transforme son enfant en signifiant de son propre désir de posséder un pénis (la seule condition, pense-t-elle, qui lui permettrait d’entrer dans l’ordre symbolique). Soit elle doit se soumettre de bonne grâce à l’ordre du monde, le Nom du Père et de la Loi, soit se battre pour garder son enfant ne serait-ce que dans la pénombre de l’imaginaire. La femme se positionne dans la culture patriarcale comme un signifiant pour le mâle, liée par un ordre symbolique dans lequel l’homme peut donner libre cours à ses phantasmes et obsessions à travers le langage, en les imposant à l’image silencieuse de la femme encore et toujours enferrée dans sa place de porteuse de sens, et non de créatrice de sens.

Cette analyse revêt un intérêt évident pour les féministes, une forme de beauté dans sa restitution de l’expérience de la frustration dans l’ordre phallocentrique. Cela nous permet d’approcher les racines de notre oppression, cela nous amène au nœud du problème et nous confronte au défi ultime : comment combattre l’inconscient constitué de façon décisive à l’arrivée même du langage, tout en étant soumis au langage du patriarcat. Il nous est impossible de produire une alternative venant de nulle part, mais nous pouvons commencer à instituer une rupture en analysant le patriarcat avec les outils qu’il fournit, parmi lesquels la psychanalyse qui, si elle n’est pas le seul, n’en demeure pas moins un des plus importants. Il reste d’importants problèmes non résolus de l’inconscient féminin, qui sont à peine pertinents dans la théorie phallocentrique : la sexualisation de la petite fille et son lien au symbolique, la femme ne souhaitant pas devenir mère, la maternité en dehors de la signification du phallus, le vagin. Mais, malgré tout, la théorie psychanalytique peut au moins faire avancer notre compréhension du statu quo, de l’ordre patriarcal dans lequel nous sommes enfermées.

B. La destruction du plaisir comme arme radicale

En tant que représentation avancée du système, le cinéma pose la question de la façon dont l’inconscient (modelé par l’ordre dominant) structure les façons de voir et le plaisir de voir. Le cinéma a changé depuis les dernières décennies. Ce n’est plus le système monolithique basé sur un grand investissement d’argent symbolisé par le Hollywood des années 30, 40 et 50. Les avancées technologiques (16 mm, etc) ont transformé les conditions économiques de la production cinématographique, qui peut désormais être artisanale ou capitaliste. De ce fait, un cinéma alternatif a pu se développer. Peu importe la façon dont Hollywood a pu se montrer conscient et ironique, il s’est toujours restreint à n’être qu’une mise en scène formelle, reflet du concept idéologique dominant du cinéma. Le cinéma alternatif fournit un espace pour un cinéma à naître, qui est radical à la fois sur le plan politique et esthétique, et qui défie les suppositions des films grand-public. Ce n’est pas pour rejeter ces derniers sur le plan moral mais pour mettre en lumière le fait que dans leurs préoccupations formelles, ils reflètent les obsessions psychologiques de la société qui les ont produits, et même, pour mettre en évidence que le cinéma alternatif doit commencer spécifiquement par réagir contre ces obsessions et suppositions. Une avant-garde politique et esthétique est désormais possible, mais ne peut plus exister uniquement comme contrepoint.

La magie du style hollywoodien à son meilleur (et du cinéma tombant sous sa sphère d’influence) a surgi, pour une part importante, de ses manipulations habiles et plaisantes du plaisir visuel. Sans concurrent, les films grand public ont codé l’érotisme selon le langage de l’ordre patriarcal dominant. Dans le cinéma hautement développé d’Hollywood, c’était seulement à travers ces codes que le sujet aliéné, écartelé dans son imaginaire par un sentiment de perte, par la terreur fantasmatique d’un éventuel manque, pouvait obtenir un peu de satisfaction : à travers la beauté formelle de ce cinéma et sa façon de jouer avec ses propres obsessions formatrices.

Cet article traitera de l’entrelacement [interweaving] de ce plaisir érotique dans le film, de son sens, et en particulier de la place centrale de l’image de la femme. On dit souvent qu’analyser le plaisir ou la beauté, les détruisent. C’est le but de cet article. La satisfaction et le renforcement de l’ego qui représentent le propos essentiel de l’histoire du cinéma doivent être attaqués. Non pas pour reconstruire un nouveau plaisir, qui ne peut pas exister de façon abstraite, ni pour un déplaisir intellectualisé, mais pour faire place à une négation totale du confort et de la plénitude de la narration du film de fiction narrative. L’alternative est le frisson qui parcourt le corps quand on laisse le passé derrière soi sans le rejeter, en transcendant des formes dépassées ou oppressantes, ou en osant rompre avec les attentes normales et confortables dans le but de concevoir un nouveau langage du désir.

II. Le plaisir de regarder / la fascination pour la forme humaine

A. Le cinéma offre un certain nombre de plaisirs possibles. L’un d’eux est la scopophilie . Il existe des circonstances dans lesquelles le fait de regarder est en lui-même une source de plaisir, tout comme à l’inverse, il y a un plaisir à être vu. A l’origine, dans ses Trois essais sur la sexualité, Freud a fait de la scopophilie une des pulsions[[Mulvey ne fait pas de distinction entre “instinct” et “pulsion”, distinction qui existe cependant chez Freud, entre “Instinkt” et “Trieb”. Nous avons décidé de privilégier le terme de “pulsion”.]] constitutives de la sexualité qui se manifestent comme émotion de façon tout à fait indépendante des zones érogènes. Il a défini la scopophilie comme le fait de s’emparer des individus comme objets de plaisir, et de les soumettre à un regard scrutateur et contrôlant. Ses principaux exemples concernent le voyeurisme des enfants, leur désir de voir et de s’approcher du privé et de l’interdit (leur curiosité sur les parties intimes des autres enfants, sur la présence ou l’absence de pénis et, rétrospectivement, sur la scène primitive). Dans cette analyse, la scopophilie est essentiellement active. (Plus tard, dans Pulsions et destins des pulsions, Freud approfondira cette théorie de la scopophilie, la reliant à l’auto-érotisme pré-génital, selon lequel le plaisir du regard est transféré à un autre individu par analogie. Il y a une proximité ici entre la pulsion [instinct] et son développement dans une forme narcissique). Bien que la pulsion soit modifiée par d’autres facteurs, en particulier la construction de l’ego, elle continue à exister comme fondement érotique, lorsque l’individu s’empare d’autrui comme objet de plaisir. A l’extrême cela peut se transformer en perversion, donnant naissance à des voyeurs obsessionnels, dont la satisfaction sexuelle ne peut venir que de l’observation, de l’objectivation et du contrôle d’autrui.

Au premier regard, le cinéma semblerait éloigné du monde inconnu de l’observation clandestine d’une victime non consciente et sans volonté (unknowing and unwilling) Car ce qui est vu à l’écran est volontairement montré. Mais la masse de films grand public, et les conventions à l’intérieur desquelles ils ont consciemment évolué, dessine un monde hermétique et inamovible, se défilant de façon magique, indifférent à la présence du public, reproduisant un sentiment de séparation et jouant avec leurs fantasmes de voyeurs. De plus, l’extrême contraste entre l’obscurité de la salle (qui isole aussi les spectateurs les uns des autres) et la luminosité des formes et des lumières se mouvant sur l’écran contribuent à donner l’illusion d’une séparation permettant le voyeurisme.

Bien que le film soit montré pour être vu, les conditions de projection et les usages narratifs donnent au spectateur l’illusion d’observer un monde privé. Parmi d’autres choses, la place du spectateur au cinéma réprime de manière flagrante ses tendances exhibitionnistes et lui permet de projeter leur son désir refoulé sur les acteurs.

B. Le cinéma satisfait le désir primordial d’un spectacle procurant du plaisir mais il va aussi plus loin, en développant la scopophilie dans son aspect narcissique. Les usages des films grand-public attirent l’attention sur la forme humaine. Les échelles de plans, l’espace et les histoires sont toutes centrées sur l’homme, l’être humain. Ici, la curiosité et le désir de voir s’entremêlent avec la fascination pour la ressemblance et l’identification : le visage humain, son corps, la relation entre l’être humain et son milieu, la présence visible du personnage dans le monde. Jacques Lacan a souligné à quel point le moment où l’enfant se reconnaît dans le miroir est crucial pour la constitution de l’ego. Plusieurs aspects de cette analyse sont ici tout à fait pertinents. Le stade du miroir survient lorsque les ambitions physiques de l’enfant dépassent ses capacités motrices, et procurent à l’enfant une joie de reconnaître son reflet en imaginant que l’image de son unité corporelle est plus complète et plus parfaite que ce qu’il expérimente de son propre corps. La reconnaissance se trouve ainsi recouverte par une méconnaissance (ou reconnaissance illusoire) : l’image reconnue est perçue comme le corps réfléchi du soi mais la méconnaissance qui en fait quelque chose de supérieur projette ce corps hors de lui-même comme un je-idéal : le sujet aliéné qui, introjecté en tant que je-idéal, donnera naissance par la suite à l’identification aux autres (identification secondaire). Chez l’enfant, ce stade du miroir précède l’acquisition du langage.

Le point important de cet article réside dans le fait que c’est de l’image que se forme la matrice de l’imaginaire, de la reconnaissance / non-reconnaissance et de l’identification, et de là, la première ébauche du « je », de la subjectivité. C’est le moment où une fascination ancienne pour l’observation (du visage de la mère par exemple) se heurte aux prémices de la conscience de soi. C’est de là que naît la longue relation amour/haine entre l’image et l’image de soi, qui s’est exprimée si intensément dans les films et qui a trouvé une si enthousiaste reconnaissance du public. Mis à part quelques vagues ressemblances entre l’écran et le miroir (le cadrage [the framing] de l’homme dans son environnement, par exemple), le cinéma engendre des phénomènes de fascination assez forts pour provoquer temporairement une perte du moi en même temps qu’un renforcement de l’ego. Le fait d’oublier un monde que le moi a finalement réussi à percevoir (j’oublie qui je suis et où j’étais / d’où je viens) renvoie à ce stade pré-subjectif de reconnaissance de l’image de soi. En même temps, le cinéma s’est distingué en produisant des « moi » idéaux, s’exprimant de façon privilégiée avec/dans le star système, les stars occupant à la fois l’écran et l’histoire et exprimant en même temps un processus de ressemblance et de différence (ce qui est glamour se faisant passer pour étant ordinaire).

C Les paragraphes précédents ont révélé deux aspects contradictoires du plaisir de voir/regarder dans une situation cinématographique conventionnelle. Le premier, scopophilique, provient du plaisir de se servir, par le regard, d’une autre personne comme objet sexuel. Le deuxième, développé à travers le narcissisme et la constitution du « je », vient de l’identification à l’image vue. En effet, en termes filmiques, l’un implique une séparation de l’identité érotique du sujet d’avec l’objet à l’écran (scopophilie active), l’autre requiert une identification du sujet avec l’objet à l’écran à travers la fascination qu’éprouve le spectateur pour son semblable qu’il reconnaît. Le premier aspect est une fonction des pulsions sexuelles, le second de la libido du « moi ». Pour Freud, cette dichotomie était cruciale. Bien qu’il ait considéré que les deux aspects interagissent et se recouvrent, la tension entre les pulsions instinctives et l’auto-conservation continuent à créer une polarisation dramatique en termes de plaisir. Les deux sont des structures formatives, des mécanismes sans signification. Ils n’ont pas de sens en eux-mêmes, il faut leur adjoindre une signification. Les deux poursuivent des buts dans l’indifférence à la réalité perceptive, créant l’idée imagée et érotique du monde qui forme la perception du sujet et crée une parodie de la réalité empirique.

Tout au long de son histoire, le cinéma semble avoir développé une illusion de réalité particulière dans laquelle la contradiction entre libido et ego a trouvé un monde fantasmatique joliment complémentaire. En réalité, ce monde fantasmatique de l’écran est soumis aux lois qui le produisent. Les pulsions sexuelles et les processus d’identification ont une signification à l’intérieur même de l’ordre symbolique qui articule le désir. Le désir, né avec le langage, autorise à dépasser le pulsionnel et l’imaginaire, mais son point de référence renvoie continuellement au moment traumatique de sa naissance : le complexe de la castration. Ainsi, plaisant du point de vue de la forme, le regard peut être menaçant dans son contenu, et c’est la femme en tant que représentation/image qui concrétise ce paradoxe.

Dans cette seconde partie (selon notre découpage), Laura Mulvey poursuit son analyse de la manière dont la figure féminine est construite pour les regards des personnages et des spectateurs masculins, en prenant comme exemple quelques cinéastes “classiques” (Hitchcock, Von Sternberg, Hawks, Preminger). Sont notamment développés les rapports du corps sexué à l’espace, ainsi que ses fonctions dans la narration.

III. La femme comme image, l’homme comme vecteur du regard

A. Dans un monde construit sur l’inégalité sexuelle, le plaisir de regarder a été divisé entre l’actif/masculin et le passif/féminin. Le regard déterminant du masculin projette ses fantasmes sur la figure féminine, la modelant en conséquence. Dans leurs rôles traditionnellement exhibitionnistes, les femmes sont à la fois regardées et exposées, leur apparence étant construite pour provoquer un fort impact visuel et érotique qui en soi est un appel au regard [to-be-look-at-ness]. La femme exposée comme objet sexuel est ainsi le motif récurrent du spectacle érotique : des pin-ups au strip-tease, de Ziegfeld à Busby Berkeley, elle capte le regard, joue pour lui, et signifie le désir masculin. Le cinéma grand-public a habilement combiné le spectacle et la narration (Notons, cependant, à quel point les numéros chantés et dansés brisent le flux de la diégèse). La présence de la femme est donc un élément indispensable du spectacle dans les films narratifs classiques, et pourtant son impact visuel tend à empêcher le bon déroulement de l’histoire, à geler l’action en moments de contemplations érotiques. Cette présence étrangère doit en conséquence être intégrée à la narration. Comme Budd Boetticher le remarque : « Ce qui compte, c’est ce que l’héroïne provoque, ou plutôt ce qu’elle représente. C’est elle, ou plus exactement l’amour ou la peur qu’elle inspire au héros, ou encore ce qu’il ressent pour elle, qui va le faire agir. En elle-même, la femme n’a pas la moindre importance. » (Une tendance récente dans les films narratifs a été d’évacuer complètement ce problème ; d’où le développement de ce que Molly Haskell a appelé le « films de potes » [buddy movie], dans lequel l’homo-érotisme des figures masculines principales peut porter l’histoire sans distraction). Traditionnellement, le rôle de la femme exposée a fonctionné sur deux niveaux : en tant qu’objet érotique pour les personnages dans le film et en tant qu’objet érotique pour le spectateur dans la salle, la fluctuation entre les regards de part et d’autre de l’écran produisant une tension. Par exemple, le dispositif de la show-girl amène les deux regards à se rejoindre techniquement, sans rupture apparente de la diégèse. Une femme produit une performance dans la narration, permettant habilement de combiner sans rupture dans la vraisemblance de l’histoire, le regard du spectateur et celui des personnages masculins. L’espace d’un instant, l’impact sexuel du jeu de la femme entraîne le film dans un no man’s land narratif et visuel, hors de son propre espace-temps. Il en va ainsi lors de la première apparition de Marylin Monroe dans Rivière sans retour [River of no return], ou lors des chansons de Lauren Bacall dans Le Port de l’angoisse [To Have and have not]. De façon similaire, les gros plans conventionnels sur les jambes (Dietrich, par exemple) ou sur le visage (Garbo) intègrent à la narration un mode différent d’érotisme. Un fragment de corps détruit l’espace de la Renaissance, l’illusion de profondeur exigée par l’histoire. Cela confère alors à l’image une planéité, les propriétés d’une silhouette ou d’une icône, plutôt que les qualités d’un espace vraisemblable.

B. La division hétérosexuelle du travail en fonction du modèle actif/passif a contrôlé de façon similaire la structure narrative. Selon les principes de l’idéologie dominante et des structures psychiques qui la soutiennent, la figure masculine ne peut pas porter le fardeau de la réification sexuelle. L’homme est réticent à observer l’exhibitionnisme de ses semblables. Ce qui explique que la scission entre le spectacle et la narration confirme le rôle actif de l’homme dans la progression de l’histoire : il est celui par qui les choses arrivent. L’homme contrôle la dimension fantasmatique du film et apparaît en outre comme le représentant du pouvoir : en tant que relais du regard du spectateur, il fait passer celui-ci derrière l’écran afin de neutraliser la tendance à rompre le flux diégétique de la femme-spectacle [woman as spectacle]. Ceci est permis par les processus mis en place pour structurer le film autour d’un personnage principal actif, auquel le spectateur peut s’identifier. Comme le spectateur s’identifie au protagoniste masculin, il projette son regard sur celui de son semblable, son substitut à l’écran, de sorte que le pouvoir du héros, en ce qu’il contrôle les évènements, coïncide avec le pouvoir actif du regard érotique, les deux offrant la satisfaction du sentiment d’omnipotence. Ainsi, une star masculine de cinéma n’est pas séduisante parce qu’elle est l’objet érotisé du regard, mais parce qu’elle possède les mêmes caractéristiques que l’égo idéalisé, plus parfait, plus complet et plus puissant, construit lors du stade du miroir. Le personnage peut agir et contrôler les événements mieux que le sujet/spectateur, tout comme le reflet dans le miroir contrôlait mieux la coordination motrice. A l’opposé de l’icône féminine, la figure du mâle actif (l’ego idéal du processus d’identification) exige un espace tridimensionnel correspondant à celui du stade du miroir (évoqué supra), durant lequel le sujet aliéné intériorise sa propre représentation de cette existence imaginaire. C’est un homme dans un paysage. Ici, la fonction du film consiste à reproduire aussi précisément que possible les conditions soi-disant naturelles de la perception. La technologie de la caméra (en particulier la profondeur de champ) et les mouvements de celle-ci (déterminés par l’action du héros), combinés à un montage transparent (dicté par l’exigence de réalisme), tendent à brouiller les limites spatiales de l’écran [screen space]. Le héros est libre de commander la scène [stage], une scène d’illusion spatiale dans laquelle il est le point d’articulation du regard et le créateur de l’action.

C. 1. Les paragraphes A et B ont exposé la tension existant entre un mode de représentation de la femme dans les films et les conventions s’appliquant à la diégèse. Chacun est associé à un regard : celui du spectateur en relation scopophilique directe avec la forme féminine, exposée pour son plaisir (et connotant les fantasmes masculins), et celui du spectateur fasciné par l’image de son semblable replacée dans un espace d’une naturalité illusoire, à travers laquelle il contrôle et possède la femme depuis l’intérieur de la diégèse. (Cette tension et le balancement d’un regard à l’autre peut en lui-même faire l’objet d’un article. Ainsi, dans Seuls les anges ont des ailes [Only Angles have wings] et Le Port de l’angoisse, le film s’ouvre sur une femme-objet combinant le regard du spectateur et de tous les protagonistes masculins de l’histoire. Elle est isolée, glamour, exposée, sexualisée. Mais alors que l’histoire avance, elle tombe amoureuse du personnage principal et devient sa propriété, perdant ainsi son glamour manifeste, sa sexualité omniprésente, ses attributs de show-girl ; son érotisme est alors soumis à la seule star masculine. Par un processus d’identification au héros, à travers une participation à son pouvoir, le spectateur peut alors la posséder aussi.)

Mais, en termes psychanalytiques, un problème plus profond émerge de la figure féminine. Elle évoque une chose autour de laquelle le regard tourne continuellement sans jamais être avouée : son manque de pénis, impliquant la peur de la castration, entraînant elle-même le déplaisir. En fin de compte, la présence de la femme signifie la différence sexuelle, l’absence de pénis comme élément visuel déterminant, la preuve matérielle sur laquelle est basée le complexe de la castration, essentiel pour entrer dans l’organisation symbolique et la loi du père. Ainsi, la femme comme icône, exposée au regard et au plaisir de l’homme, instance active du regard, menace toujours de rappeler l’angoisse à laquelle elle renvoyait originellement. L’inconscient masculin a deux voies d’échappatoire à cette peur de la castration : soit en essayant de reconstituer le trauma originel (en enquêtant sur la femme, en essayant d’en percer le mystère), qui sera contrebalancé par la dévaluation, la punition ou le sauvetage de l’objet coupable (c’est la voie typique choisie par les héros des films noirs) ; ou le déni total de la castration par la substitution d’un objet fétiche, ou détournement de la figure représentée elle-même en objet fétiche, de manière à la rendre plus rassurante que dangereuse (d’où la surévaluation et le culte de la star féminine). Ce dernier moyen, la scopophilie fétichiste, construit la beauté physique de l’objet, et en fait une satisfaction en soi. Le premier moyen, le voyeurisme, renvoie au contraire au sadisme : le plaisir est lié à l’affirmation d’une culpabilité (immédiatement associée à la castration), l’affirmation d’un contrôle et la soumission de la coupable à la punition ou à l’indulgence. Ce côté sadique colle parfaitement à la narration. Le sadisme exige une histoire, il compte sur les rebondissements, un changement provoqué chez un tiers, dans une opposition entre la force et la volonté, la victoire et la défaite, tout cela devant se situer dans une narration linéaire comprenant un début et une fin. De son côté, la scopophilie fétichiste peut exister en dehors du temps linéaire car la pulsion érotique se concentre uniquement sur le regard. Ces contradictions et ambigüités peuvent être illustrées plus simplement par les travaux de Hitchcock et Von Sternberg, ceux-ci ayant placé la question du regard au centre de la plupart de leurs films. Hitchcock est le plus complexe car il utilise les deux mécanismes. Le travail de Von Sternberg, pour sa part, fournit de nombreux exemples de scopophilie fétichiste.

C.2 Von Sternberg est connu pour avoir un jour déclaré qu’il serait heureux que ses films soient projetés de manière aléatoire [upside down], afin que l’histoire et l’implication des personnages ne troublent pas la vision pure que le spectateur a de l’image projetée. Cette déclaration est révélatrice, mais reste candide. Candide, dans le sens où ses films exigent que la figure de la femme (et Dietrich, dans le cycle de films qu’il a fait avec elle, en est l’exemple ultime) soit identifiable. Son insistance révèle cependant bien que, pour lui, l’espace pictural produit par le cadrage est d’une importance bien plus capitale que l’histoire ou les processus d’identification. Alors que Hitchcock étudie les mécanismes du voyeurisme, Von Sternberg produit le fétiche ultime, le hissant à un point où la puissance du regard du protagoniste masculin (caractéristique des films narratifs traditionnels) se brise au profit de l’image elle-même, dans un rapport érotique direct au spectateur. La beauté de la femme comme objet et l’espace de l’écran fusionnent ; elle n’est plus porteuse de culpabilité mais un produit parfait, dont le corps, stylisé et fragmenté par les gros plans, est en lui-même le contenu du film, et le bénéficiaire direct du regard du spectateur. Von Sternberg minimise l’illusion de profondeur de l’écran ; son écran tend à être unidimensionnel, en utilisant la lumière et l’ombre, la dentelle, la vapeur, les feuillages, la tulle, les serpentins, etc., pour réduire le champ visuel. Il y a peu ou pas de médiation du regard à travers les yeux du personnage principal. Au contraire, des présences mystérieuses [shadowy presences] telles que le personnage de La Bessiere dans Cœurs brûles [Morocco], agissent comme substitut du réalisateur, détachées du processus d’identification du public. En dépit de l’insistance de Von Sternberg sur l’inconsistance de ses histoires, il est significatif qu’elles se concentrent sur les situations, et non le suspense, cela à travers un temps plus cyclique que linéaire, alors même que les rebondissements du scénario sont axés sur l’incompréhension plutôt que le conflit. L’absence majeure à l’écran est celle d’un regard masculin contrôlant. Les grands moments de drame émotionnel dans la plupart des films avec Dietrich, les plus intenses en terme de signification érotique, ont lieu lors de l’absence de l’homme qu’elle aime. Il y a d’autre témoins, d’autres spectateurs qui la regardent à l’écran, mais leurs regards, s’ils accompagnent celui du spectateur, ne le remplacent pas. A la fin de Morocco, Tom Brown a déjà disparu dans le désert quand Amy Jolly enlève ses sandales dorées pour le suivre. A la fin d’Agent X 27 [Dishonoured], Kranu est indifférent au sort de Magda. Dans les deux cas, l’impact érotique, consacré par la mort, est déployé comme un spectacle pour les spectateurs. Le héros masculin comprend mal, et par dessus tout, ne voit pas.

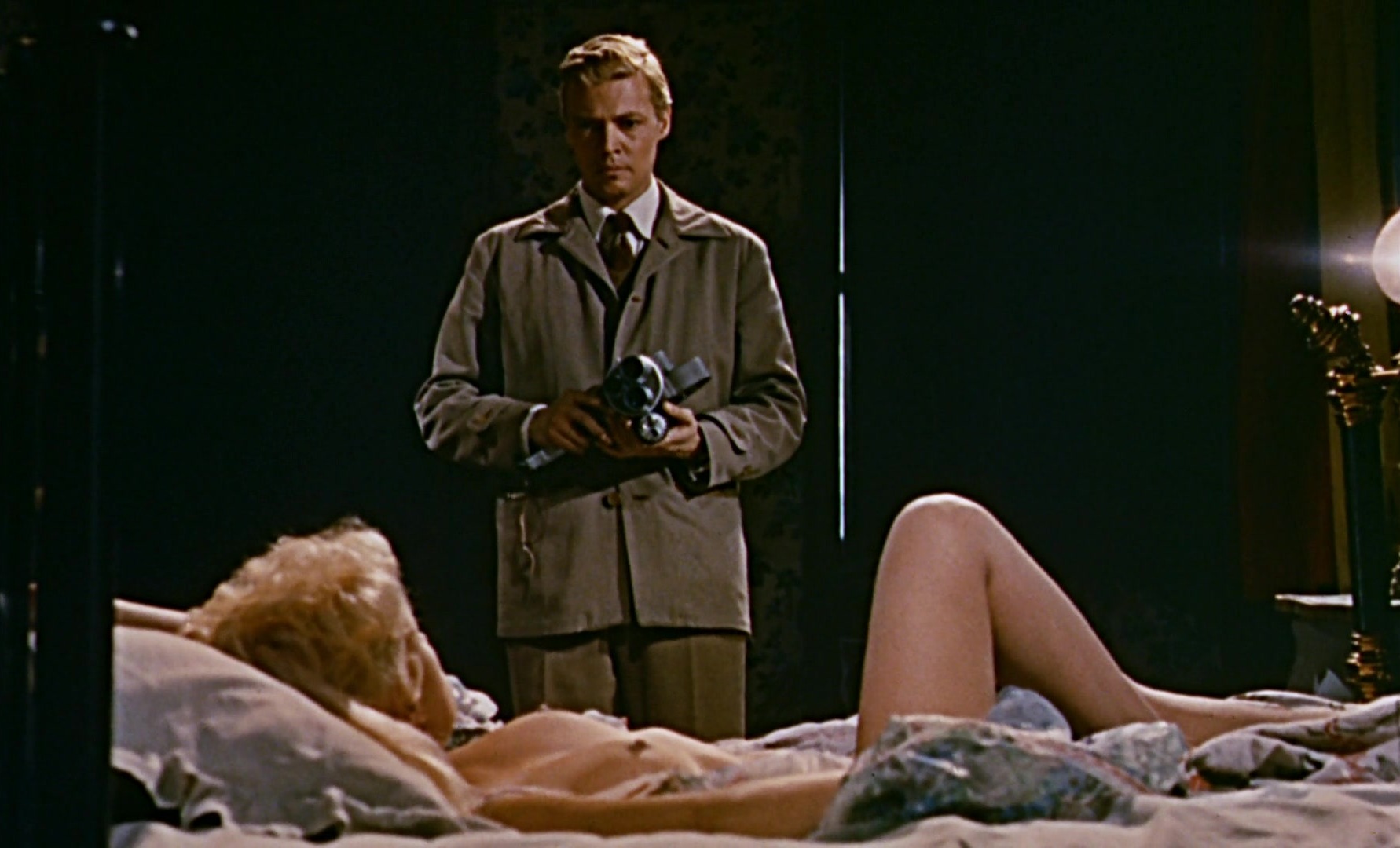

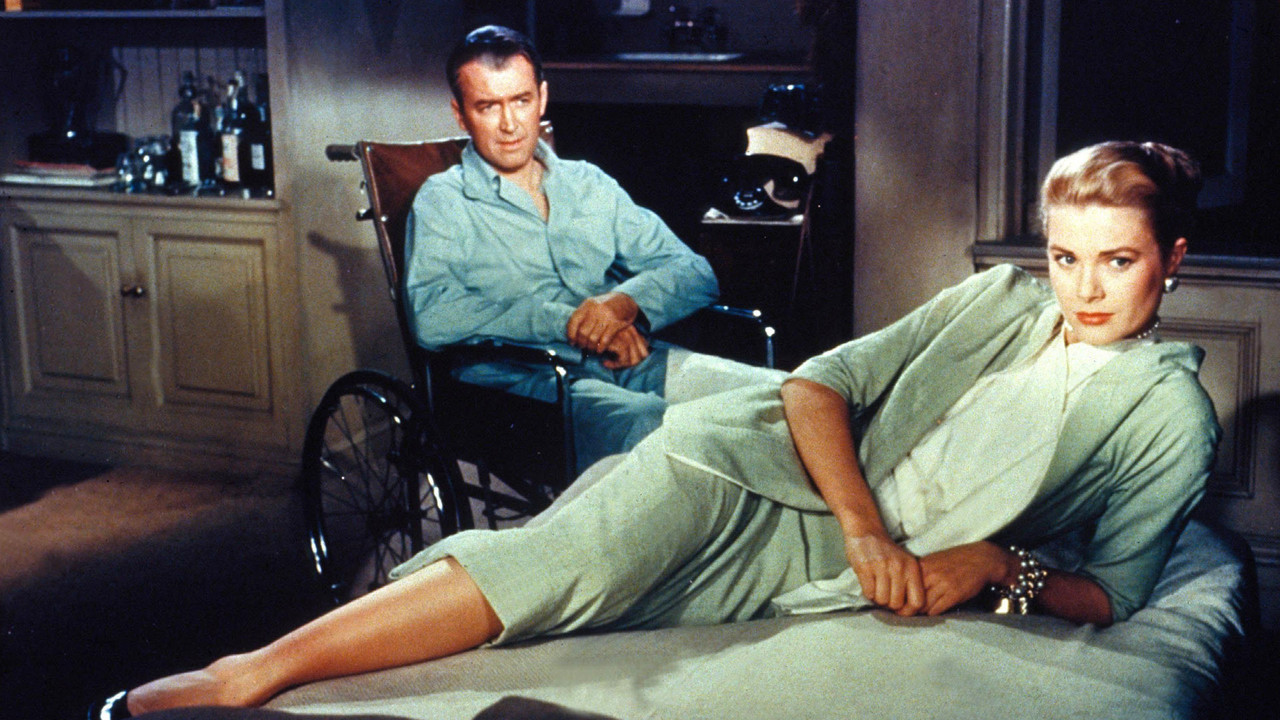

Chez Hitchcock, au contraire, le héros voit très précisément ce que le spectateur voit. Dans les films que nous évoquerons ici, la fascination pour l’image à travers l’érotisme scopophilique est ainsi prise comme sujet du film. De plus, dans ces cas, le héros éprouve les contradictions et tensions dont le spectateur fait l’expérience. Dans Sueurs froides [Vertigo], en particulier, mais aussi dans Pas de printemps pour Marnie [Marnie] et Fenêtres sur cour [Rear Window], le regard a un rôle capital dans l’intrigue, oscillant entre voyeurisme et fascination fétichiste. En le tordant, en manipulant à l’extrême le processus normal de la vision, ce qui en un certain sens le révèle, Hitchcock utilise le processus d’identification, normalement associé au conformisme idéologique, et la reconnaissance d’une moralité établie, pour nous en montrer la face pervertie. Hitchcock n’a jamais dissimulé son intérêt pour le voyeurisme, cinématographique ou non. Ses héros sont des purs produits de l’ordre symbolique et de la loi – un policier (Vertigo), un homme dominant possédant argent et pouvoir (Marnie) — mais leurs pulsions érotiques les mènent vers des situations compromettantes. Le pouvoir de soumettre une autre personne, de manière sadique à sa volonté, ou par le voyeurisme à son regard, est exercé sur la femme comme objet à la fois de la volonté et du regard. Ce pouvoir est soutenu par l’assurance de la légalité, et la culpabilité établie de la femme (évoquant la castration en termes psychanalytiques). La vraie perversion se trouve cependant à peine dissimulée sous le masque superficiel de la droiture et du conformisme — l’homme est du bon côté de la loi, pas la femme. En utilisant subtilement les processus d’identification, et librement une caméra subjective qui adopte le point de vue du protagoniste masculin, Hitchcock fait profondément partager aux spectateurs la position de celui-ci, ainsi que sa mauvaise conscience. Le public est alors plongé dans une situation de voyeurisme à l’intérieur de la scène projetée sur l’écran et de la diégèse, parodiant sa propre situation au cinéma. Dans son analyse de Fenêtres sur cour, Douchet fait du film la métaphore du cinéma. Jeffries est le public, l’appartement d’en face où se déroulent les évènements renvoie à l’écran. Tandis que Jeff observe, une dimension érotique s’ajoute à son regard, une image centrale du drame. Aussi longtemps qu’elle reste du côté du spectateur, il n’a pour sa petite amie Lisa que peu d’intérêt sexuel — elle est plus ou moins un boulet pour lui. Aussitôt qu’elle franchit la frontière entre sa chambre et l’immeuble d’en face, leur relation connait un regain érotique. Il ne la voit pas simplement à travers son objectif comme une image, distante et significative, il la voit aussi comme une personne coupable d’intrusion et ainsi soumise à la menace de punitions d’un homme dangereux, personne en danger qu’il pourra donc sauver à la fin. L’exhibitionnisme de Lisa a déjà été établi par son obsession pour les vêtements et la mode, par le fait qu’elle est l’image passive d’une perfection visuelle ; le voyeurisme de Jeffries et son activité ont aussi été établis par son travail de photographe de presse, de faiseur d’histoires et de capteur d’images. Cependant, son repos forcé, lui imposant d’être spectateur, le place directement dans la position propice aux fantasmes du public de cinéma.

Dans Vertigo, la caméra subjective est prédominante. Excepté un flash-back du point de vue de Judy, la narration est tissée autour de ce que Scottie voit ou non. Le public suit le développement de son obsession érotique, désespérant précisément de ce point de vue. Le voyeurisme de Scottie est flagrant : il tombe amoureux d’une femme qu’il suit et espionne sans jamais lui parler. Son sadisme l’est également : il a choisi (et ce, librement, puisqu’il a été un homme de loi reconnu) d’être policier, avec tout ce que sous-entend ce métier en termes de poursuites et d’enquêtes. Par conséquent, il suit, observe et tombe amoureux d’une image parfaite de la beauté et du mystère féminins. Une fois confronté à une femme réelle, sa pulsion érotique la soumet et la force à parler lors d’un interrogatoire poussé. Puis, dans la seconde moitié du film, il ré-active son obsession pour l’image qu’il adorait observer en secret. En Judy, il redonne vie à Madeleine, la force à conformer chaque détail de son apparence à celle de son fétiche. Son exhibitionnisme, son masochisme, font d’elle un contrepoint passif et idéal au voyeurisme sadique de Scottie. Elle sait que son rôle est de jouer la comédie, et que c’est seulement en jouant et en rejouant le rôle de Madeleine qu’elle parviendra à susciter le désir de Scottie. Mais par la répétition de ce rôle, il parvient à la soumettre et à exposer sa culpabilité. Sa curiosité triomphe, Judy se trouve condamnée. Dans Vertigo, l’implication érotique du regard est déstabilisante : la fascination du spectateur est retournée contre lui en ce que la narration le porte et l’enchaîne aux processus qu’il exerce lui-même. Ici, en termes narratifs, le héros hitchcockien est solidement ancré dans l’ordre symbolique. Il possède tous les attributs du super-ego patriarcal. Donc, le spectateur, apaisé par un faux sentiment de sécurité donné par l’apparente légalité de son substitut, voit à travers lui, se retrouvant ainsi complice d’un regard moralement ambigu. Loin de présenter simplement le côté perverti de la police, Vertigo se concentre sur les implications entre regardant actif et regardé passif, scindés en termes de différences sexuelles, et sur le pouvoir de la symbolique masculine incarnée par le héros. Marnie aussi fait sa performance pour le regard de Mark Rutland, se faisant passer pour une image idéale [performs for Mark Rutland’s gaze and masquerades as the perfect to-be-looked-at image]. Lui aussi se trouve du côté de la loi jusqu’à ce que, poussé par l’obsession qu’il a de sa culpabilité à elle, de son secret, il s’impatiente de la voir commettre son crime, pour pouvoir la confesser et la sauver. Donc, lui aussi, devient complice en rendant réelles les implications de son pouvoir. Il contrôle l’argent et la parole, il a le beurre et l’argent du beurre.

IV. Conclusion

Il nous semble donc pertinent d’avoir utilisé, dans cet article, la psychanalyse pour étudier le plaisir et déplaisir à l’oeuvre dans les films narratifs traditionnels. La pulsion scopophilique (le plaisir de regarder quelqu’un en tant qu’objet érotique), et d’autre part, la libido de l’ego (formant les processus d’identification), agissent comme des formations [formations], des mécanismes, avec lesquels le cinéma a joué. L’image de la femme comme matière première (passive) du regard masculin (actif), pousse le raisonnement un cran plus loin dans la structure de la représentation, ajoutant la couche supplémentaire exigée par l’idéologie patriarcale telle qu’elle est à l’oeuvre dans sa forme privilégiée au cinéma : le film narratif construit sur l’illusion. L’argument renvoie de nouveau à la psychanalyse puisque la femme en tant que représentation signifie la castration, induisant des mécanismes voyeuristes ou fétichistes visant à en contourner la menace. Aucune de ces couches inter-agissantes ne sont propres au film, mais c’est seulement au sein d’un film qu’elles peuvent atteindre une contradiction belle et parfaite, grâce à la possibilité qu’a le cinéma de varier l’intensité [shifting the emphasis] du regard. C’est la place du regard, la possibilité de le faire varier et de l’exposer, qui définit le cinéma. C’est ce qui différencie le potentiel voyeuriste du cinéma du strip-tease, théâtre et autres spectacles. Allant au-delà de la simple exposition d’une belle femme, le cinéma construit la façon dont on elle sera regardée à l’intérieur du spectacle lui-même. Jouant de la tension entre le film comme contrôle du temps (montage, narration) et de l’espace (montage, changement de lieux), les codes du cinéma créent un regard, un monde, un objet, et par là même une illusion propre à susciter le désir. Ce sont précisément ces codes et leur influence sur les structures formatives externes qui doivent être brisés avant même de vouloir défier les films grand-public et le plaisir qu’ils procurent.

Nous pouvons briser pour commencer (et conclure notre propos) le regard voyeuriste et scopophilique, car c’est un des points cruciaux du plaisir filmique. Trois types de regards sont généralement associés au cinéma : celui de la caméra qui enregistre les événements filmiques, celui du public qui regarde le produit fini, et ceux que se portent entre eux les personnages “dans” l’écran. Les règles du film narratif dénient les deux premiers et les subordonnent au troisième, le but conscient étant toujours d’éliminer la présence intrusive de la caméra et d’empêcher une prise de conscience distanciatrice de la part du public. Sans ces deux absences (l’existence matérielle du processus d’enregistrement, la lecture critique du spectateur), la fiction dramatique ne peut atteindre la réalité, l’évidence et la vérité. Néanmoins, comme cet article l’a démontré, la structure du regard dans la fiction narrative contient une contradiction dans ses propres prémisses : l’image féminine comme menace de castration met constamment en danger l’unité de la diégèse et fait éclater le monde de l’illusion par son aspect intrusif, statique et unidimensionnel de fétiche. Ainsi, les deux regards matériellement présents dans le temps et l’espace sont subordonnés de façon névrotique aux besoins de l’ego masculin. La caméra devient la machine à produire l’illusion d’un espace perspectif, des mouvements compatibles avec l’oeil humain, une idéologie de la représentation axée sur la perception du sujet ; le regard de la caméra est dénié dans le but de créer un monde convaincant dans lequel le substitut du spectateur peut jouer avec vraisemblance. En même temps, le regard du public est démenti intrinsèquement : dès que la représentation fétichiste de la femme menace de rompre le charme de l’illusion, et que l’image érotique apparaît directement à l’écran (sans médiation), la fétichisation, qui dissimule en réalité la peur de la castration, glace le regard, immobilise le spectateur et l’empêche de rompre toute distance avec image qu’il a devant lui.

Cette interaction complexe des regards est spécifique au film. La première attaque contre l’accumulation monolithique des règles des films traditionnels (déjà contrées par les réalisateurs radicaux) consiste à libérer le regard de la caméra, dans sa matérialité temporelle et spatiale, et celui du public dans son détachement passionnel et dialectique. Nous ne doutons pas que cela détruira la satisfaction, le plaisir et le privilège de « l’invité invisible », et que cela mettra en lumière la façon dont le cinéma a toujours défendu des mécanismes voyeuristes actifs /passifs. Les femmes, dont l’image a constamment été volée et utilisée dans ce but, ne peuvent pas voir le déclin des films traditionnels sans éprouver autre chose que de simples regrets.

Traduction par Gabrielle Hardy. Relecture et correction de Serge Turbé & Raphaël Nieuwjaer.

Source : debordements

L’article en version PDF : plaisir_visuel_et_cine_ma_narratif.pdf

Pour prolonger et actualiser la réflexion, lire la transcription d’une intervention faite en 2011 à l’Université de Provence en France, par Laura Mulvey, intitulée Repenser “Plaisir visuel et cinéma narratif” à l’ère des changements de technologie”