Regarder des films hollywoodiens au ralenti renforce ces oppositions tout en les mettant à mal. La ligne narrative tend à s’affaiblir…

Transcription de la conférence donné par Laura Mulvey lors de la Journée d‟études doctorales : Questions de genre, cinéma, télévision, arts plastiques, le Mercredi 18 mai 2011 au Amphithéâtre Guyon — Université de Provence – Aix-en-Provence.

Laura Mulvey résumait ainsi sa conférence :

Il y a un écart significatif entre les pratiques contemporaines de visionnement des films à l’ère du numérique, et le rapport aux films tel que je l’ai analysé des années 70 dans “Plaisir visuel et Cinéma narratif”. De la même manière que le pouvoir narratif est passé du protagoniste masculin à un système de projection sous contrôle spectatoriel, les modèles de la performativité du genre, ceux du récit et de sa fragmentation, émergent désormais dans de nouvelles configurations qui nous invitent à envisager différemment l’approche psychanalytique des modèles spectatoriel

Repenser « Plaisir visuel et Cinéma narratif » à l’ère des changements de technologie

par Laura Mulvey

professeure de cinéma et media studies à l’Université Birbeck, Londres

Je voudrais commencer en résumant le dilemme auquel j’ai été confrontée à la fin des années 90 lorsque j’ai entrepris de penser le renouveau du paysage cinématographique et les modifications théoriques qu’il impliquait pour la réception des films. En 1995, la coïncidence de l’arrivée de la technologie numérique (déjà préfigurée par la vidéo et par l’électronique) et du centenaire du cinéma a constitué un climax pour les théoriciens du cinéma. Comme dans un continuum, l’histoire et la théorie ont semblé être remises en cause, condensées de façon saisissante, me semble-t-il, par le renouvellement des conditions de réception des films. Mon article, “Plaisir Visuel et cinéma narratif” (Mulvey, 1975), et les postulats concernant la réception cinématographique sur lesquels il reposait, furent soudain renvoyés à une conception dépassée. Lorsque j’ai commencé à écrire sur le cinéma, au début des années 70, on voyait toujours les films dans des salles obscures, projetés à (environ) 24 images par seconde. Seuls les professionnels, les réalisateurs et les monteurs avaient librement accès aux tables de montage avec lesquelles on pouvait interrompre la vitesse de défilement nécessaire pour créer l’illusion du mouvement naturel. J’ai alors réalisé que les conditions de réception sur lesquelles reposait mon article avaient irrévocablement changé dans un monde où la vidéo et le DVD ont fait leur apparition. Les nouvelles pratiques spectatorielles appelaient de nouvelles théories de la réception. J’ai commencé à penser ce que pourraient être ces théories et, en particulier, à envisager comment les dernières technologies affectaient les bases de l’esthétique du cinéma toujours implicitement associées au film en format pellicule.

Le moment où, au milieu du 19ème siècle, l’artiste français Paul Delaroche s’est exclamé devant un daguerréotype « à partir d’aujourd’hui la peinture est morte », semble avoir récemment trouvé un écho chez ceux qui se sont empressés de déclarer « la mort du cinéma ». Mais, tandis qu’il était essentiel de prendre acte d’un changement effectif, il était aussi primordial, selon moi, de ne pas se résoudre à une division tranchée entre les époques. Et plutôt que d’accepter que « l’ancien » pourrait être remplacé par « le nouveau » dans un récit historique clos, j’ai voulu interroger la manière dont les apports récents du numérique pourraient apporter une nouvelle vie aux films tournés en celluloïd. Ceci a soulevé le problème de définir ce que peut être un récit historique ouvert ou un récit historique fermé à la fois en termes de théorie du cinéma et en termes plus généraux.

Je voudrais réfléchir sur la manière dont la théorie psychanalytique pourrait éclairer ces nouvelles formes de pratiques spectatorielles dans le contexte renouvelé du cinéma qui avance en âge. Penser un médium, le cinéma, en fonction de son déplacement vers un autre médium, électronique ou numérique, provoque nécessairement un sentiment immédiat de perte, de disparition de quelque chose de précieux inhérent à la beauté du celluloïd tel qu’il était regardé sur grand écran projeté en 24 images par seconde. Mais il apparait qu’au delà de cette perte, dans cet arrachement du film à son cadre spécifique, un autre « désir de cinéma » voit le jour. Ces nouveaux média génèrent par eux-mêmes de nouvelles relations de désir qui touchent aussi les configurations des rapports sociaux de sexe (gender), rapports qui étaient si centraux dans mes premières recherches théoriques. La possibilité de revenir en arrière dans le film transforme aussi la relation du spectateur à la figure humaine ; cette relation est au cœur de l’anthropomorphisme essentiel au cinéma industriel. Remonter le temps du film modifie la circulation du désir dans un star-system qui a considérablement subi le fonctionnement de ce cinéma. De plus, l’arrêt sur image crée du temps pour penser le film ; nous verrons qu’il crée également du temps pur. Si le moment de réflexion qu’il permet produit une réception pensive, la possibilité de jouir de la présence de la star offre au spectateur la possibilité de posséder l’image comme jamais auparavant. Il me semble que le fait de ralentir le flux filmique, non seulement par l’arrêt sur image, mais aussi par le retour compulsif à certains moments privilégiés, pour infiniment les répéter, en jouir puis les repenser, reproduit le mouvement que Christian Metz associe à un va-et-vient entre l’Imaginaire et le Symbolique lacanien. C’est le ralentissement lui-même qui donne à la fois du temps pour le plaisir et du temps pour l’analyse ; la fascination possessive pour la figure humaine immobilisée permet de remonter aux codes de la représentation dont dépend l’existence de cette figure. Le spectateur possessif peut muer en spectateur pensif, mais tous deux sont, en dernier recourt, un seul et unique spectateur, illustrant la capacité de l’esprit humain de jongler avec le désir et le désir de savoir.

Dans l’article « Plaisir visuel et cinéma narratif », je soutenais que le cinéma en tant que mode de spectacle (particulièrement dans les films hollywoodiens), codifiait la différence sexuelle en fonction des regards tout en créant de la fascination pour le visage et le corps humain. La star féminine était, selon moi, conçue comme spectacle érotique, alors que la star masculine possédait des attributs, le contrôle et l’action, pour contrebalancer son image potentiellement passive et éviter d’en faire l’objet du regard du spectateur. En tant qu’image spectaculaire, le personnage féminin tendait à conduire l’histoire à un point d’arrêt et à retenir fortement le regard du spectateur. « La présence de la femme est un élément de spectacle indispensable aux films narratifs standards. Pourtant, sa présence visuelle tend à empêcher le développement de l’intrigue, à suspendre le cours de l’action en des instants de contemplation érotique » (Mulvey, 1975).

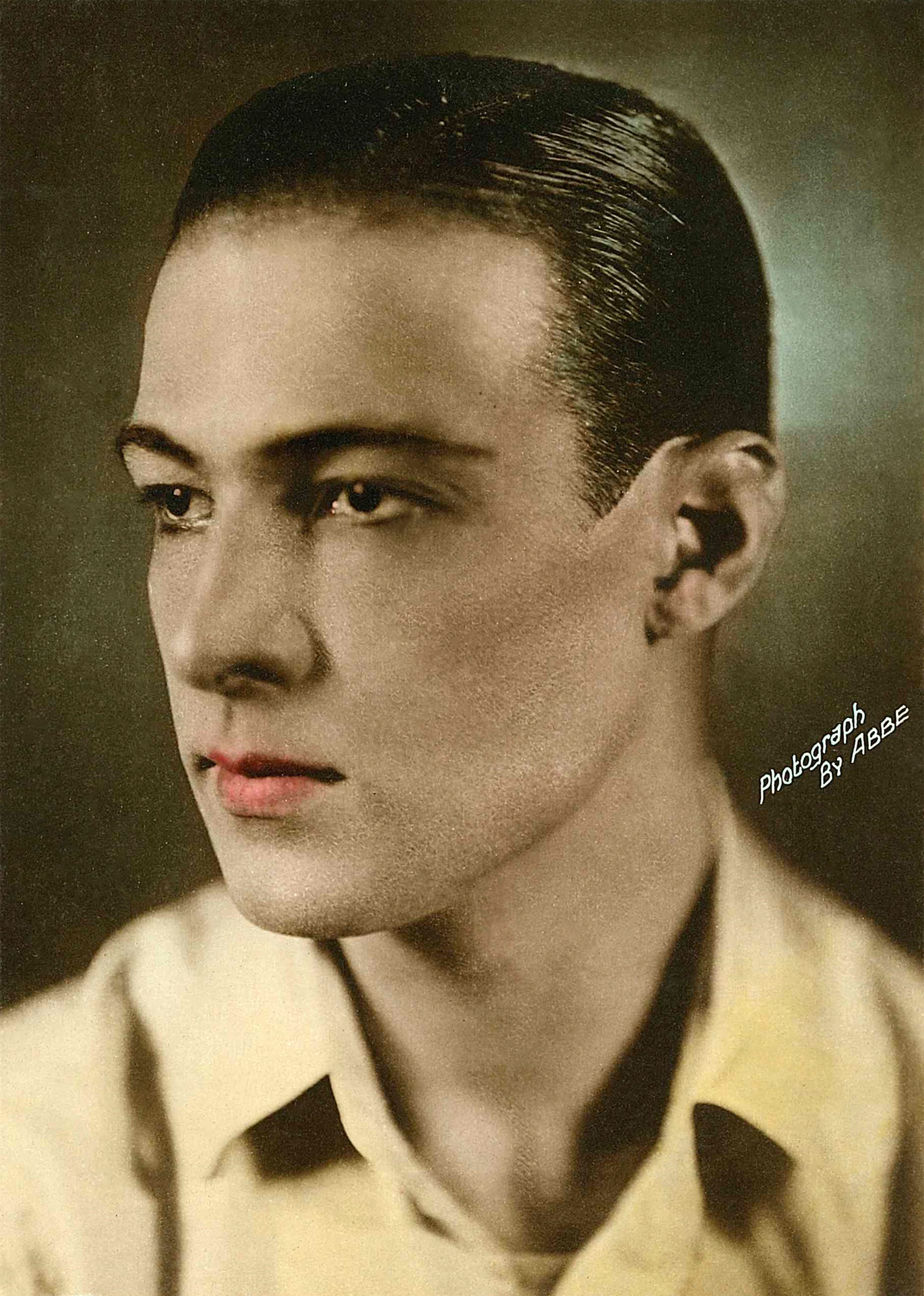

Parmi les nombreuses critiques qu’a pu rencontrer cette hypothèse, une importante relecture en a été proposée par des analyses de films destinées au public féminin. Dans son étude de Rudolph Valentino, Miriam Hansen analyse l’ambivalence de la persona de cet acteur qui, d’une part, met à mal l’idée conventionnelle de la masculinité et, d’autre part, possède des avantages commerciaux énormes pour une industrie qui courtise une audience féminine importante (Hansen, 1956). Valentino, au même titre que d’autres idoles masculines des années 1920, renverse mes hypothèses sur la sexualisation du plaisir visuel. Hansen souligne qu’en tant qu’objet principal du spectacle pour un public féminin, la persona de Valentino propose une « féminisation » systématique. Cependant, elle révise le binarisme univoque de l’opposition passif/actif de Freud. De ce processus, Hansen déduit une conception de la réception féminine spécifique à la particularité que constitue Valentino, mais qui met aussi en lumière les plaisirs visuels du cinéma projeté au ralenti.

Je voudrais souligner quatre points dans la proposition de Miriam Hansen :

1. Au niveau de l’énonciation filmique, les connotations féminines liées à la manière dont Valentino apparait à l’écran déstabilisent son propre regard et mettent en danger la souveraineté du sujet masculin. L’attrait érotique du regard de Valentino, organisé comme un regard dans le regard, est fondé sur une réciprocité et une ambivalence plutôt que sur la maitrise et l’objectivation.

2. Les films de Valentino échouent à se conformer aux normes narratives ou visuelles du cinéma Hollywoodien alors que la présence d’un fort regard féminin dans la diégèse légitime celui du spectateur féminin. L’attention scopique inhabituelle investie dans sa prestance, à la fois dans et hors de l’écran, est à l’origine de cette déstabilisation.

3. En l’absence de suspense narratif, l’activité, le mouvement physique et la gestuelle de l’acteur acquièrent une signification supplémentaire dont « l’aboutissement tend à résider en de plus petite unités, dépassant ainsi les registres narratifs et visuels » (Hansen, 1956).

4. Finalement, Hansen pointe des thématiques sadomasochistes associées à Valentino, le caractère « interchangeable des positions sadiques et masochistes dans la diégèse… la vulnérabilité que Valentino affiche dans ses films, les occurrences d’un masochisme féminin dans son personnage » (Hansen, 1956), qui indiquent une déviance du sujet masculin par rapport au contrôle du plaisir et de la maitrise sexuelle habituels.

L’analyse d’Hansen préfigure, en de nombreux points, l’expérience spectatorielle du cinéma ralenti, l’affaiblissement du narratif aussi bien que l’attention transférée sur le détail, la gestuelle et, en fin de compte, l’importance de la présence de la star dans une oscillation entre indice et icône. Le personnage de Valentino, sa féminisation, son association aux lesbiennes, son éventuelle homosexualité, son origine étrangère ajoutent à l’indétermination entre ces deux signes. Cependant, en relation au sadomasochisme, l’image peut être lue différemment.

Avec l’affaiblissement de l’identification au personnage, le contrôle indirect de l’intrigue par le spectateur est remplacé par un autre type de pouvoir puisque ce dernier gagne un contrôle immédiat sur l’image. La star n’est plus la force motrice du film, elle succombe à la pause et à la répétition. Le désir de possession, qu’on ne pouvait assouvir qu’à l’extérieur du film à travers des photogrammes ou des cartes de pin-ups, peut désormais être accompli non seulement par l’arrêt sur image mais aussi par la répétition de mouvements, de gestes, de regards, d’actions.

Rudolph Valentino (version américanisée et raccourcie de son nom complet Rodolfo Alfonso Raffaello Piero Filiberto Guglielmi di Valentina d’Antoguolla), né le 6 mai 1895 à Castellaneta et mort le 23 août 1926

Regarder des films hollywoodiens au ralenti renforce ces oppositions tout en les mettant à mal. La ligne narrative tend à s’affaiblir si le spectateur a la possibilité de contrôler son déroulement, de le répéter et de revenir en arrière sur certaines séquences tout en en évitant d’autres. La continuité linéaire du récit et sa progression sont hachées, arrêtées de manière impromptues, ce qui mine le contrôle du protagoniste masculin sur l’action. Avec l’affaiblissement du récit, ce changement des rapports de pouvoir spectatoriel qui fixe l’attention sur la pose, l’éclairage, la chorégraphie des personnages et de la caméra entame un processus de « féminisation » de l’esthétique du film. Le regard du spectateur privilégie la beauté de l’image et le mystère de la situation au suspense, à l’action ou au développement linéaire. Ce « spectateur au ralenti » se focalise davantage sur l’image que sur l’intrigue, revenant compulsivement sur les instants privilégiés, investissant l’émotion et le « plaisir visuel » d’un geste fugitif, d’un regard singulier ou d’un échange qui se déroule sur l’écran ; surtout lorsque ces moments privilégiés sont suspendus ou répétés, le cinéma lui-même leur offre une visibilité nouvelle qui les singularise, les rend significatifs et agréables, faisant se confondre une nouvelle fois photogénie et fétichisme.

Dans la reconfiguration provoquée par le spectateur qui ralentit ainsi le film, la figure masculine ne domine plus l’action. Elle se mêle à l’image. Ce faisant, au lieu de s’inscrire dans le récit, cette figure marque une pause pour inévitablement devenir un objet manifeste du regard du spectateur dont elle avait été privée jusque là. La star masculine du film Hollywoodien, privée du pouvoir d’organiser les relations entre le mouvement, l’action et la conduite du récit, est exposée à une « féminisation » dans le regard du spectateur. Comme la masculinité d’un film doit prendre le risque de subir l’effet de castration dû au ralentissement et à la fragmentation, cette forme de réception devrait fonctionner de manière perverse à l’encontre du film. Lorsque les fragments narratifs et les personnages sont ainsi figés, transformés en arrêts sur image dont le mouvement ne peut être restauré, le rythme du film change. Les lois supposées de fluidité du montage, de lien linéaire de cause à effet sont de moindre importance comparées à un autre type de rythme, plus orienté vers l’esthétique du tableau. En outre, le corps humain est essentiel dans l’expérience du « spectateur qui ralentit le film ». La performance et la précision des gestes peuvent apporter une valeur supplémentaire non seulement aux rôles des grandes stars, mais aussi à ceux d’acteurs et de personnages secondaires. Ainsi, des mouvements qui semblent naturels ou même chaotiques quand ils sont vus à la vitesse normale de défilement deviennent aussi soigneusement chorégraphiés qu’un ballet et ponctués par autant de poses.

Le spectateur qui arrête ou ralentit le film, contrôle l’image pour dissoudre le voyeurisme traditionnel et reconfigurer la relation de pouvoir entre le spectateur, la caméra et l’écran, l’homme et la femme. La question qui surgit est de savoir si ces nouvelles pratiques de visionnement ont effectivement fait disparaître la problématique de la différence sexuelle et celle de la représentation du genre au cinéma. Dans quelle mesure l’investissement inconscient du spectateur contrôle-t-il l’image cinématographique ? Dans « Plaisir visuel et cinéma narratif », j’ai suggéré que, comme un instinct actif, le voyeurisme trouvait son partenaire narratif dans le sadisme. « Le sadisme a besoin d’une histoire, nécessite un événement, un changement chez une personne, un combat de volonté et de force, de victoire et de défaite, tout ce qui se développe sur une trame linéaire entre un début et une fin » (Mulvey, 1975). Tout cela provient directement de l’équation freudienne de l’activité sexuelle entre la masculinité et son opposé, la féminité. Bien que la réversibilité des instincts soit la clé de sa théorie, le cinéma hollywoodien, tel que je le perçois, s’est le plus souvent littéralement inscrit dans une opposition binaire tant dans le récit que dans les codes visuels qui organisent le plaisir scopique du spectateur.

Freud a repris ses premières théories de l’instinct dans Au-delà du principe de plaisir de manière à ce que les oppositions primitives soient transformées en une seule opposition entre pulsion de vie (Eros) et pulsion de mort. Dans un autre essai, il donne un résumé du processus : « La libido a pour tâche de rendre inoffensive cette pulsion destructrice, et elle s’en acquitte en la dérivant vers l’extérieur pour une grande part […]. Il convient alors de l’appeler pulsion de destruction, pulsion d’emprise, volonté de puissance. Une part de cette pulsion est directement placée au service de la fonction sexuelle où elle a une fonction importante à remplir. C’est là le sadisme proprement dit.” (Freud, 1923 – 1925, p.15 – 16)

Le spectateur qui ralentit le film commet un acte de violence envers la cohésion de l’histoire, envers son intégrité esthétique et la conception de son créateur. Mais, surtout, l’instinct de sadisme s’exprime à travers le désir de possession du spectateur pour le pouvoir et la domination. Dans le renversement des rôles entre le regard du spectateur et le regard diégétique du personnage masculin, la figure qui était dotée du pouvoir sur et en dehors de l’écran est maintenant subordonnée à la manipulation, à la possession. La performance filmique est transformée par la répétition. Les actions se mettent à ressembler à des gestes mécaniques, compulsifs. Le dispositif du cinéma prend possession de l’acteur ou de la star et, comme leurs gestes précis deviennent ceux de l’automate, l’étrangeté de la fusion entre le vivant et le mort émerge dans la fusion singulière de l’organique et de l’inorganique, du corps humain et de la machine.

Les points que je vais aborder maintenant concernent les implications esthétiques de l’arrêt sur image, sa capacité fascinante à geler le mouvement et l’évocation de la mystérieuse relation cinématographique entre l’animé et l’inanimé. Dans ce processus, l’illusion de vie, primordiale dans l’effet de réalité propre au cinéma, s’estompe et l’appareil rejoue les mouvements d’une figure pour les répéter avec une exactitude mécanique et inexorable. La figure humaine devient ainsi l’extension d’une machine, évoquant le fantôme pré-cinématographique d’un automate.

Dans son essai de 1946 Intelligence d’une Machine, Jean Epstein souligne que la dialectique cinématographique du statique et du mobile, du discontinu et du continu, semble défier la nature — « une transformation aussi fabuleuse que la génération de la vie depuis l’inanimé ». Les figures humaines préservées dans le film donnent corps à ces oppositions de manière plus poignante et plus complète que tout autre phénomène de représentation. L’illusion cinématographique fait fusionner deux états d’existence incompatibles en un seul, de façon à ce que l’exclusion mutuelle du continu et du discontinu, mise en avant par Epstein, soit littéralement personnifiée par la figure humaine, une trace inorganique de vie. Traduire l’image fixe en mouvement, c’est voir la nature singulière de la photographie passer d’un paradigme émotionnel et esthétique à un autre. L’étrangeté de l’inscription indicielle de la vie, comme dans la photographie, apparaît avec la singularité du mouvement humain mécanisé qui appartient à la longue lignée des répliques et des automates.

Aussi proches que puissent être ces phénomènes, l’indicialité rappelle qu’au cœur de ce médium, ces images de celluloïd ne sont pas des répliques mais des inscriptions réelles, littérales des mouvements de la figure vivante. De plus, tout au long de son histoire, le cinéma a constamment exploité ses qualités fantomatiques, sa capacité à donner consistance aux peurs et croyances les plus irrationnelles dans la plus matérielle et rationnelle des formes, et ce, dans le même esprit que l’assertion de Freud selon laquelle la croyance en l’au-delà prévenait la peur de la mort. C’est lorsque la lutte pour réprimer ces contradictions n’aboutit pas et lorsque l’indiscernabilité cerne le spectateur de toutes parts que le punctum du cinéma peut advenir.

Dans l’acte d’interrompre le déroulement du film, pour ensuite le rendre au mouvement et à la vitalité, le spectateur se fait l’héritier de la fascination pour la mutation du corps humain animé en figure inanimée et vice versa. Ce spectateur a, au bout des doigts, le pouvoir de Méduse, de figer la figure vivante en un bloc rocheux. Après avoir manipulé le mouvement pour maintenir la forme dans une pose parfaite, sculpturale, le processus peut être inversé de façon à ce que l’effet médusant soit transformé en plaisir de Pygmalion.

Pour Conclure

Tout au long de cet article, j’ai insisté sur les implications esthétiques du geste de la « répétition » et du « retour » autorisé par les nouvelles technologies de visionnement des films. En fait, l’article est lui-même, dans sa globalité, un exercice de répétition et de retour. La « crise » de la réception des films que j’ai évoquée en première partie m’a permis de revenir sur le cinéma hollywoodien qui avait rendu possible mes analyses dans « Plaisir Visuel et Cinéma Narratif ». Au début des années 70, ce cinéma appartenait à un passé récent ou, en tout cas, à un passé assez proche. J’étais consciente que l’industrie hollywoodienne avait changé mais sans avoir pris la mesure précise de cette rupture ni de son impact. Déjà cette génération de stars sur laquelle j’ai travaillé, aujourd’hui tous (ou presque) sont décédés, commençait à vieillir. Aussi théorique que mon retour à ce cinéma puisse avoir été, il a sans doute inclus un niveau renouvelé de fascination. Ainsi, des plaisirs spectatoriaux inattendus pourraient être découverts, d’autres formes de désir dans lesquels ces modes de réceptions nouvellement constitués pourraient couper court aux rigidités de genre. J’ai ainsi démontré que ces films, où l’opposition homme/femme était essentielle, pouvaient générer des modes non genrés de réception filmique — ceux dans lesquels la présence du désir et même de la perversion demeurent toujours signifiants mais à travers des configurations et des structures différentes.

J’ai aussi essayé de suggérer que, à la place du régime des rapports sociaux de genre autrefois dominant, d’autres sortes de fascinations peuvent être mises à jour : en particulier celles qui ont à voir avec l’inquiétante étrangeté, avec la relation du corps humain à la machine et celles, enfin, qui touchent à la persistance à l’écran du corps comme « incarnation » des morts vivants. Tous ces types de fascination ont bien sûr été au cœur du cinéma tout au long de son histoire. Mais, désormais, le spectateur est capable de faire apparaître d’un simple geste du doigt ces « fantômes dans la machine ».