Par Florence Quinche

FIN DU MONDE (IV) Destruction de la planète ou de l’humanité, catastrophes en tous genres et récits post-apocalyptiques foisonnent dans la littérature de science-fiction, qui questionne les enjeux du futur. Tour d’horizon.

Longtemps considérée comme mineure, la littérature de science-fiction (SF) rend accessible à chacun la réflexion sur les choix scientifiques, technologiques, industriels et économiques qui construisent nos sociétés de demain. Elle offre en quelque sorte une voix au simple citoyen, auteur et lecteur, là où souvent seule celle des experts est entendue. Lorsqu’elle s’éloigne du simple divertissement, il s’agit donc d’une littérature profondément politique au sens noble du terme – de la polis, de la cité, ou si l’on préfère du monde commun, partagé. Or en développant notamment une grande diversité de thématiques autour de la fin du monde – ou d’un monde –, elle déploie sous nos yeux les multiples alternatives, que nos choix d’aujourd’hui peuvent générer.

Dans Je suis une légende (1954), Richard Matheson raconte la fin de l’humanité telle que nous la connaissons, victime d’une pandémie qui transforme les hommes en vampires sanguinaires. Le roman a été adapté plusieurs fois au cinéma. Ici, la version de Francis Lawrence, avec Will Smith (USA, 2007)

Dans Je suis une légende (1954), Richard Matheson raconte la fin de l’humanité telle que nous la connaissons, victime d’une pandémie qui transforme les hommes en vampires sanguinaires. Le roman a été adapté plusieurs fois au cinéma. Ici, la version de Francis Lawrence, avec Will Smith (USA, 2007)

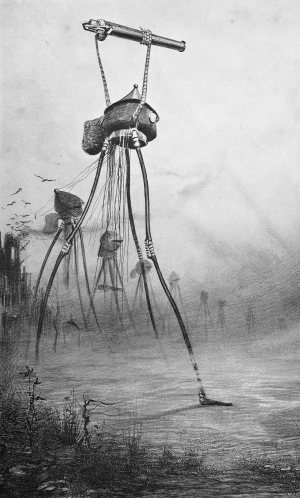

« Alors, le Marsien qui se trouvait le plus près de nous éleva son tube et le déchargea, à la manière d’un canon, avec un bruit sourd qui fit trembler le sol. »

Illustration de Henrique Alvim-Corrêa, pour une édition de luxe de La Guerre des Mondes de Herbert George Wells (Jette-Bruxelles, Ed. L. Vandamme & Co, 1906). Batterie d’une dizaine de tripodes martiens « biomécaniques », conformes à l’esprit de Wells. Coll. Agence martienne.

ANTICIPATION DES POSSIBLES

Dans son ouvrage Pour un catastrophisme éclairé (2002), l’économiste-philosophe et polytechnicien Jean-Pierre Dupuy mettait en avant l’importance de penser le temps en direction du futur comme un ensemble de possibles que nous avons à imaginer, plutôt qu’une suite d’événements accomplis. La science-fiction est précisément un genre qui favorise ce type de réflexion prospective. L’anticipation est par ailleurs un élément essentiel de l’éthique et de toute réflexion sur l’action, qui évite de simplement réagir aux événements une fois qu’ils ont déjà eu lieu. Par le filtre du récit, la SF donne ainsi corps aux possibles, qui apparaissent avec toute la complexité et les nuances que permet la littérature. Elle fait une large place au long terme, aux interdépendances multiples, aux incertitudes et aux sentiments humains face aux technologies. Genre populaire souvent à très grand tirage, inspirant régulièrement le cinéma, la SF offre à ces thématiques une porte d’entrée privilégiée dans l’espace public. Et alors que nos choix de société sont fréquemment liés à l’usage et au développement des technologies, les philosophes prennent de plus en plus des œuvres de fiction comme source de discussion.

Les récits de SF déclinent la fin du monde de plusieurs manières (lire en page suivante). Souvent, ce ne sont pas les représentations spectaculaires de destructions qui en font l’intérêt, mais plutôt les interrogations sur les causes, les transformations sociales et environnementales qui conduisent à cette fin. Toute une frange de la littérature de SF porte sur des univers post-apocalyptiques, où industrialisation excessive, agriculture intensive et surconsommation deviennent les multiples éléments déclencheurs de la catastrophe annoncée. La complexité des interactions et le cumul des actions à petite échelle engendrent des conséquences irréversibles.

INTERROGATIONS ETHIQUES

Reste que la fin des temps n’apparaît pas toujours comme une destruction totale de la planète : elle se présente souvent comme un bouleversement radical de nos conditions d’existence. De nombreux auteurs imaginent un futur gangrené par l’homme lui-même, sa consommation et son mode de vie, un univers si pollué qu’il en devient peu à peu inhabitable. Ces fins lentes, parfois interminables, laissent toute latitude pour imaginer l’existence possible dans ces conditions extrêmes et explorer nos capacités d’adaptation, psychiques et sociales.

Durant la Guerre froide, et plus particulièrement dans les années 1960 – 70, nombre d’ouvrages de SF sont à la limite du manifeste. Ainsi des textes mettant en avant la menace nucléaire. Ils font écho aux nouvelles interrogations de la société, notamment sur la responsabilité envers notre planète et notre environnement, et sont en phase avec les réflexions de nombreux penseurs.

En 1979, Le Principe responsabilité, du philosophe Hans Jonas, radicalise l’impératif d’interrogation éthique sur nos choix technologiques. En effet, dès l’apparition du nucléaire, la possibilité de détruire toute vie humaine sur la planète est devenue envisageable. Ce nouveau pouvoir, inimaginable jusqu’alors, engendre de nouveaux devoirs : la préservation même de l’espèce humaine et de la vie sur Terre relève désormais de la responsabilité humaine.

Sous l’aspect d’un genre magnifiant les puissances de l’homme, son intelligence, ses compétences scientifiques et techniques, la SF révèle ainsi les fragilités de notre monde : un équilibre naturel incertain, des harmonies sociales précaires, une nature humaine en proie à une reconstruction permanente. Face à ces périls, l’humanité apparaît le plus souvent très démunie, malgré les magnifiques progrès technologiques imaginés.

Dès le XIXe siècle, les premiers ouvrages de science-fiction (SF) mentionnant la fin du monde l’imaginent sous forme d’un événement menaçant la Terre. Un phénomène naturel (météorite, cataclysme solaire) met l’existence de la vie terrestre en péril, comme dans Le Choc des mondes (1933) de Philip Gordon Wylie et Edwin Balmer, où deux planètes s’apprêtent à entrer en collision avec la Terre, ou dans Le Jour des triffides (1951) de John Wyndham, où toute l’humanité perd la vue à la suite d’une pluie d’éclats de comètes. Le danger peut aussi s’avérer plus mystérieux, notamment lorsqu’il vient d’extra-terrestres ou de formes de vie inconnues, qui le plus souvent convoitent les richesses et la fertilité de la planète bleue. La Guerre des mondes (1913) de H. G. Wells en donne un excellent exemple : d’immenses créatures, infiniment plus puissantes que les hommes, cherchent à réduire à néant la civilisation humaine dans une guerre sans merci.

Le thème de l’hybris (ou démesure) technologique, récurrent en science-fiction, prend de multiples formes. Dans les années 1930 – 50, c’est surtout la déshumanisation générée par la mécanisation et la robotisation de la société qui inquiètent, ainsi que le contrôle des individus par les pouvoirs étatiques. On pense à l’usage des technologies de l’information par les régimes totalitaires, au Big Brother imaginé par George Orwell dans 1984 (1949).

CONFUSION ENTRE REEL ET VIRTUEL

René Barjavel met en scène, dans Ravage, une société soudainement privée de toute technologie sombrant dans le chaos et la violence. Dans ce roman controversé, écrit en 1943 sous l’Occupation, la disparition de l’électricité et de tout confort moderne plonge l’humanité dans la barbarie. Le seul salut sera le retour à une existence agraire et pré-industrielle. Cette critique du progrès technologique s’avère cependant ambivalente, qui souligne les dangers d’une trop grande dépendance à la science tout en illustrant les effets ravageurs de sa disparition subite. Dans cette veine, on trouve des ouvrages qui diabolisent le progrès, prônant un nostalgique retour en arrière.

Ailleurs, cette hybris de la technologie et de la consommation d’énergies conduit à une pollution mortifère, voire à une désertification de la planète. Dans Ciel brûlant de minuit (1994), de Robert Silverberg, la terre constamment balayée de nuages toxiques est si contaminée que ses habitants fuient vers d’autres planètes. Le courant cyberpunk des années 1980 va déplacer ces peurs du côté de l’informatisation de la société, du déploiement des réseaux et de la confusion entre mondes réels et virtuels. Comment la technologie transforme-t-elle nos perceptions et notre conscience de la réalité ? Neuromancien, une dystopie de William Gibson (1984), met en scène une société où les humains sont intimement connectés à une matrice informatique par leur système nerveux. La « fin du monde » devient paradoxalement la déconnexion, le rejet hors de la matrice. Les films Matrix et Existenz, ou plus récemment Inception, illustrent bien ces interrogations contemporaines sur les effets de notre connexion quasi permanente à des univers virtuels.

LA GUERRE DES ESPECES

D’autres auteurs imaginent plutôt la fin de la domination humaine, remplacée et mise en péril par d’autres espèces. Dans La Planète des singes (1963), Pierre Boulle évoque une planète dominée par une civilisation de grands singes intelligents et doués de parole où l’homme ne se comporte plus que comme un animal primitif, ayant perdu l’usage de la parole. Si le roman semble explorer, dans un premier temps, un autre ordre d’évolution, on découvre peu à peu que les singes ont en fait, dans un lointain passé, imité l’homme puis pris sa place dans la chaîne de l’évolution. Il s’agit bien d’une guerre des espèces, comme l’imagine James Herbert dans L’Empire des rats (1984),où l’homme a pratiquement disparu après un cataclysme nucléaire. Londres, rasée et contaminée, est le territoire d’énormes rats mutants alors qu’une poignée d’humains tente de survivre dans des abris souterrains.

Dans ces versions de la fin de l’humanité, l’être humain est la plupart du temps responsable de sa propre destruction. Les rats monstrueux et agressifs d’Herbert sont issus d’animaux de laboratoire génétiquement modifiés. L’auteur mettait d’ailleurs en cause, dans son premier ouvrage Les Rats (1974). les pouvoirs publics qui avaient délaissé certains quartiers pauvres de Londres, foyers de l’épidémie où proliféraient les dangereux rongeurs.

Dans Demain les chiens (1944), Clifford D. Simak abandonne la perspective anthropocentrée : ici l’humanité n’est plus qu’une légende que se transmettent les chiens, devenus l’espèce dominante. La disparition de l’humanité n’est plus une menace mais un état de fait, dont l’aspect dramatique s’atténue par la magie du conte. Divers courants de pensée apparus dans les années 1970, dont l’antispécisme, ont emprunté cette voie, cherchant à donner à l’homo sapiens sapiens la même valeur éthique qu’aux animaux. Ces philosophes (Richard Ryder, Peter Singer) sont à l’origine des mouvements de libération animale.

Cette extinction de l’humanité n’apparaît pas toujours de façon dramatique ; dans La Forêt de cristal (1966) de J. G. Ballard, un monde minéral magnifique pétrifie toute végétation et se substitue peu à peu à la vie organique. Cette fin du monde n’a cependant rien de tragique mais semble étrangement apaisée, le nouvel état semblant plus beau et harmonieux que l’ancien.

VERS UN NOUVEL HOMME ?

La disparition ou la mise en péril de l’humanité n’est pas nécessairement le fait de la lutte entre espèces concurrentes. On peut imaginer des modifications naturelles plus ou moins dévastatrices comme dans Je suis une légende (1954) de Richard Matheson, univers apocalyptique où une épidémie transforme les humains en monstres anthropophages. La modification de l’espèce par l’homme lui-même peut s’avérer tout aussi dangereuse, les chimères, homme-machine et autres hybridations étant un thème typiquement cyberpunk.

Dans les années 1990, la question de l’identité personnelle se pose différemment avec les premiers clonages d’animaux : qu’adviendrait-il si une telle technologie était utilisée pour l’homme ? Met-on en péril l’humanité en changeant son mode de procréation ? Les impacts sociaux, familiaux et politiques des biotechnologies sont ardemment questionnés, notamment dans un sous-genre de SF qui apparaît à cette époque, le biopunk.

Mais les peurs évoquées prennent leurs sources bien avant l’apparition des technologies de la procréation médicalement assistée, tant dans le mythe du Golem que dans celui de Frankenstein, monstre produit par la médecine. Dans ces récits, donner la vie artificiellement ou la manipuler, à l’image du Créateur, relève d’un sacrilège qui peut être source de mort et de destruction de l’espèce. Les nouvelles manipulations génétiques possibles, animales et végétales, conduisent de nombreux auteurs à en imaginer les possibilités et les risques : une humanité ou une végétation stériles et dénaturées, ou encore la disparition d’un des genres. Ces thèmes font écho à la sulfureuse conférence de Peter Sloterdijk publiée dans Règles pour le parc humain (1999), où le philosophe suggérait que l’amélioration de notre espèce relève d’un devoir de l’homme contemporain et ne peut plus être laissée au simple hasard.

« Il s’agit plutôt de réfléchir à la finalité du monde »

Bernard Reber est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), où il est directeur adjoint du Centre de recherche « Sens, éthique, société », hébergé par l’Université Paris Descartes. Auteur notamment de La Démocratie génétiquement modifiée. Sociologies de l’évaluation des technologies controversées (Université Laval, 2011), il est spécialiste de l’évaluation technologique participative – réunions d’experts et de citoyens –, des questions de pluralisme éthique et du principe de précaution. Entretien.

Bernard Reber est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), où il est directeur adjoint du Centre de recherche « Sens, éthique, société », hébergé par l’Université Paris Descartes. Auteur notamment de La Démocratie génétiquement modifiée. Sociologies de l’évaluation des technologies controversées (Université Laval, 2011), il est spécialiste de l’évaluation technologique participative – réunions d’experts et de citoyens –, des questions de pluralisme éthique et du principe de précaution. Entretien.

Pensez-vous que les démocraties sont condamnées à attendre la fin du monde ?

Bernard Reber : Je pense au contraire que le temps est venu d’imaginer les institutions au sein desquelles on peut débattre et confronter diverses finalités du monde que nous recevons en partage, pour choisir la fin qui permette de tenir le plus de fins ensemble. On pourrait dire qu’il s’agit de choisir ensemble la fin du monde contre la fin du monde : cette formule énigmatique et provocatrice prend à contre-pied les discours sur la fin du monde, présentée comme un terme inéluctable et catastrophiste, subie passivement. En effet, rien de plus détestable qu’une fin qui introduise des irréversibilités telles qu’elle annihile les autres.

Les œuvres de science-fiction peuvent-elles avoir un impact sur le débat politique à propos des sciences et technologies ?

– Oui, d’une certaine manière, car elles peuvent marquer les esprits par leurs exagérations, voire déployer des possibles que nous n’aurions pas pensés. Nous sommes toujours en décalage par rapport à la description du monde telle que les sciences nous l’offrent. D’une part, elles sont parcourues de controverses et évoluent et, d’autre part, leurs prédictions pour des systèmes complexes sont incertaines. Pensons de façon triviale aux prédictions météorologiques.

En revanche, au-delà de l’habillage technologique de la SF, les sciences de la nature ou de l’ingénieur ne sont pas les actrices principales des œuvres de fiction, dont le cœur est plutôt une sorte de morale de l’histoire ou des jugements anthropologiques et politiques. De ce point de vue, l’imagination morale des œuvres de SF est assez pauvre et trop peu pluraliste. Elles peuvent offrir des scénarios passionnants et inédits, imaginer des situations nouvelles, mais sur le fond elles portent souvent un jugement un peu réducteur sur l’homme. Les expériences de conférences de citoyens où ces questions sont débattues, par exemple, ou les ouvrages de philosophie morale sont plus féconds.

Le débat entre experts et citoyens sur les thématiques environnementales est-il voué à l’échec ?

– Plus de trente ans d’innovation dans le domaine institutionnel ont démontré l’inverse, notamment lorsque citoyens et experts sont réunis pour évaluer des technologies controversées au sein de procédures politiques nouvelles. En ce qui concerne la démocratie plus classique, la dernière initiative suisse sur le génie génétique – acceptée alors que peu de temps avant le parlement avait renoncé à un moratoire sur les OGM – dément les démocratico-sceptiques en matière environnementale. On peut débattre démocratiquement à propos des nouvelles technologies sans tomber dans des réactions de rejet.

PROPOS RECUEILLIS PAR FQE

Fin du monde.

Selon certaines interprétations du calendrier maya, le ciel pourrait nous tomber sur la tête le 21 décembre prochain. En attendant, Le Mag explore cet été l’imaginaire de la fin du monde sous toutes ses facettes – culturelles, sociales, scientifiques et mythologiques.

Lire.

• Alain Badiou, Thomas Bénatouil et al., Matrix, machine philosophique, Ed. Ellipses, 2003.

• Gilbert Hottois (dir.), Philosophie et science-fiction, Ed. Vrin, 2000.

• Philippe K. Dick, Histoires de fins du monde (anthologie SF), Le livre de poche, 1991.

Source : le courrier