Par Jacques VANDERLINDEN, professeur émerite à l’Université libre de Bruxelles. Membre de l’Académie des sciences d’Outre-Mer de Belgique.

L’imaginaire est « l’ensemble des produits de l’imagination », comme m’encourage à le croire mon dictionnaire de chevet ; en l’occurrence ces produits sont limités à ce qu’il est convenu d’appeler le Congo. Mais est-ce vraiment là une limitation ? Certes non lorsqu’on a une perception même rudimentaire de cette réalité infiniment complexe et variée qu’est notre ancienne colonie. Je laisse courir ma plume et je me rends compte immédiatement que ces trois derniers mots sont déjà révélateurs d’une perception du Congo – de quelques millions de personnes – qui réduit ce pays et surtout ses habitants à un appendice de notre histoire. Existerait-il en effet dans notre imaginaire si nous ne l’avions pas colonisé ? La réponse me paraît devoir être négative et ce constat conduit déjà à une série de pistes.

Mais avant de les aborder, une certitude. La tâche que j’entreprends en ces quelques lignes est vaine. On ne peut donc l’accepter sans un sens considérable de cette vanité et surtout – diront sans doute certains à juste titre – de la vanité de celui qui l’accepte. Mais peut-être m’y suis-je risqué en pensant confusément que sans doute pas grand-chose valait mieux que rien du tout. Aussi, parce que, en un temps où, comme l’écrit une certaine presse, les Belges « reviennent » au Congo, nombreux sont ceux qui, à cette occasion, tiennent un discours qui reflète cet imaginaire dont on peut se demander s’il n’est pas tellement pollué par le souvenir – lequel n’est pas l’imagination, même s’il tend à la remplacer au fur et à mesure qu’il s’affaiblit – que sa nature même en est affectée.

Le Congo des Belges s’est construit depuis environ un siècle et quart au fil d’expériences multiples.

Rares sont les Belges adultes qui peuvent prétendre ignorer son existence et nier que leurs imaginaires et leurs sentiments n’en sont pas affectés. Et aussi mélangés. S’il existe encore des imaginaires élémentaires, réduisant le Congo et les Congolais à quelques stéréotypes, nombre d’entre eux ont pris conscience de la diversité et de la complexité de leur objet. C’est dire à suffisance que les sous-titres qui suivent ne représentent qu’un effort d’ordonnancement à l’intention du lecteur. Je les ai volontairement classés dans l’ordre alphabétique de leurs seconds termes de manière à souligner le fait que je n’accorde à aucun d’eux une valeur quelconque par rapport à chacun des autres.

En outre, auteur d’un Coloniser dans l’honneur [[J. Vanderlinden, Pierre Ryckmans (1891 – 1959) — Coloniser dans l’honneur, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1994, 802 pp. Cette biographie est celle du gouverneur général du Congo belge et du Ruanda-Urundi de 1934 à 1946]] – et Dieu sait si ce titre a pu m’être reproché – je suis – à l’instar du héros de cette biographie – convaincu qu’il formule un euphémisme susceptible de généralisation lorsque, face aux comportements induits chez les Congolais par l’attitude à leur égard de certains coloniaux, il écrit à sa femme : « Il n’est pas amusant tous les jours d’être nègre au Congo » ou encore « Quelle sensation d’oppression doit peser sur les noirs pour qu’ils en arrivent là ». Comme toute entreprise humaine, la colonisation a eu de multiples facettes, positives et négatives, et de nombreux acteurs, des saints comme des salauds. Et ce que je vais écrire n’est que la simple réaction d’un Africain pour qui, malgré son passeport, la Belgique a toujours été affectivement « l’étranger ». Il en résulte que ceci n’a aucune prétention à l’académisme ; c’est un « billet d’humeur ». Et aussi que toute ressemblance de l’un de ces « portraits » avec une personne particulière, vivante ou décédée, est purement fortuite.

Imaginaire et accomplissement personnel

Que de fois n’ai-je pas entendu exprimer au temps de la colonie chez les « candidats au départ » la justification de celui-ci fondée sur les possibilités qui s’offraient à leurs yeux – ils n’avaient encore rien vu, mais l’imaginaire était présent – sur le plan de leur accomplissement personnel, par contraste avec l’absence d’initiative, voire la sclérose ou l’esprit « petit pays, petites gens, petits esprits » d’une carrière dans la Métropole. C’était l’époque où, dans un premier temps, dominait encore l’idéal du colonial « bâtisseur » ou « défricheur » renforcé par le contraste entre les dimensions respectives de la Belgique et de sa colonie. Et n’est-il pas vrai que la colonisation a permis à nombre de potentialités de se révéler, à nombre de personnalités de se forger, à nombre d’ambitions de se matérialiser ? Mais ne sont-elles pas elles-mêmes une partie substantielle de l’imaginaire ?

Aujourd’hui, alors qu’ont disparu nombre d’incitants matériels à une carrière coloniale, que la tâche à accomplir est sans commune mesure avec ce qu’elle représentait il y a un demi-siècle, et que les conditions de l’action sur le terrain sont, particulièrement au Congo, devenues tellement redoutables, il ne semble pas douteux que le banc d’essai sera particulièrement révélateur de personnalités. Ce n’est pas à la parade que se dévoilent les qualités du combattant, mais au feu et de préférence dans des situations extrêmes. Tel se présente aujourd’hui le théâtre des opérations congolais dans la lutte à mener contre l’exploitation, la faim, la maladie, la misère, le pillage et que sais-je encore. Et de nouveau combien n’en connais-je pas dont rien n’indiquait sur les bancs de l’université qu’ils étaient de la trempe dont on fait les combattants d’un véritable développement du Congo et d’autres pays dans une situation comparable. Et, chaque fois que, paisiblement, assurés de la nécessité de leur tâche quotidienne, sans vanité aucune, ils m’en parlent ou m’en écrivent, je me dis que c’est précisément l’épreuve qui me les a révélés et peut-être leur a fait, à eux-mêmes, prendre conscience de leur valeur dans le combat pour l’amélioration de la condition humaine. Car n’est-ce pas elle qui compte davantage au compte final que toutes les réalisations matérielles dont avaient parfois tendance à trop se gargariser certains responsables du développement du Congo de mon père.

Imaginaire et civilisation

Pendant la période coloniale, un certain imaginaire belge percevait le Congo comme un « pays de sauvages » auquel, par contrecoup, il convenait, sur de multiples plans, d’apporter la « civilisation ». À l’époque, point n’était besoin de guillemets encadrant le mot ; il y avait là une évidence et il ne manquait pas de Belges qui ne doutaient point de cette vue de l’esprit. Leur méconnaissance presque totale de la nature profonde des sociétés et institutions pré-coloniales conduisait sans effort leur imagination au royaume des « potentats » locaux qu’il fallait remplacer par de « nouveaux » Congolais créés à notre image. Le plus grave est peut-être d’ailleurs que cette construction de l’identité congolaise à venir se soit également imposée à ceux des autochtones qui acceptaient plus ou moins facilement d’évoluer dans cette direction.

Sans doute n’en sommes-nous plus tout à fait là aujourd’hui. L’image d’un Congo « sauvage » n’a pas totalement disparu. Mais la sauvagerie a changé, d’une part d’origine, d’autre part de nature, sans que nous puissions être certain que dans l’imaginaire de nos compatriotes cette double distinction soit toujours perçue. Quant à son origine, je serais tenté de dire que par rapport à la « sauvagerie » supposée des sociétés pré-coloniales elle est essentiellement exogène en ce sens qu’elle est induite de l’extérieur par des forces dont le credo est soit le pillage des ressources du pays, soit la destruction de tout pouvoir organisé sans même que soit ristournée aux populations la compensation – maigre , selon les uns, immense selon les autres – qui accompagnait la pax belgica. Quant à sa nature, elle est incontestablement plus violente, en grande partie en raison des appétits de pouvoir de toutes espèces de personnes sans grande légitimité et dont le pouvoir est exclusivement au bout du fusil, quitte à le mettre, grâce à la complicité de trafiquants sans scrupules, dans les mains des enfants.

Il en résulte dans l’esprit de certains Belges une image qui se situe aujourd’hui – à tort à mon sens – dans le prolongement direct de celle que pouvait avoir leurs grands-parents. Elle conduit au mieux à un apitoiement stérile, au pire à un désintérêt total pour ces « primitifs » qui vous lassent de tout, même de l’espérance.

Imaginaire et colonisation

Pour certains Belges – que ce soient ceux dont il vient d’être question ou d’autres, nostalgiques de la colonisation –le « Congo des Belges » remplit leur imaginaire. Il leur offre l’image d’une terre en marche vers la civilisation qu’une « précipitation inconsidérée » a propulsée vers le chaos qu’elle vit aujourd’hui.

L’âge colonial est ainsi érigé – a posteriori – en Paradis perdu qu’il serait tellement merveilleux de pouvoir ressusciter. Et, chaque fois qu’il est question de « retrouvailles belgo-congolaises », ses thuriféraires sont aux aguets de tout signe exprimant chez les Congolais l’indescriptible bonheur de retrouver leurs « oncles ». Mais se rendent-ils compte que ce faisant ils espèrent d’eux un comportement semblable à celui de ces Russes qui regrettent Staline et de ces Irakiens qui, chaque jour qui passe, se demandent– un peu plus nombreux que la veille – si, tout compte fait, la vie – pour ce que cela veut dire –n’était pas meilleure sous Saddam que sous la « Coalition ». Qu’on ne me dise pas que la colonisation belge au Congo n’avait rien de comparable avec le stalinisme ou la poigne de fer du « raïs », car j’en conviens volontiers. Mais quelle chose horrible que de mettre dans les plateaux de la balance des misères humaines, d’une part, le confort, de l’autre, la dignité. Je l’ai écrit à l’occasion du dixième anniversaire de l’indépendance congolaise dans la Carte blanche du Soir daté du 30 juin 1970 et je le maintiens aujourd’hui : le premier ne s’achète pas au prix d’une renonciation à la seconde.

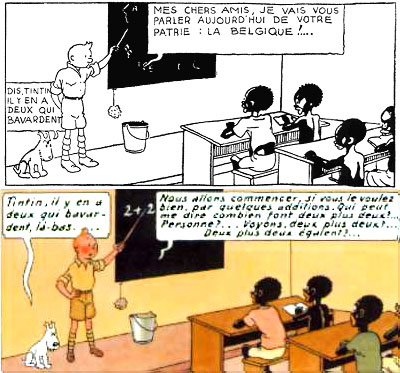

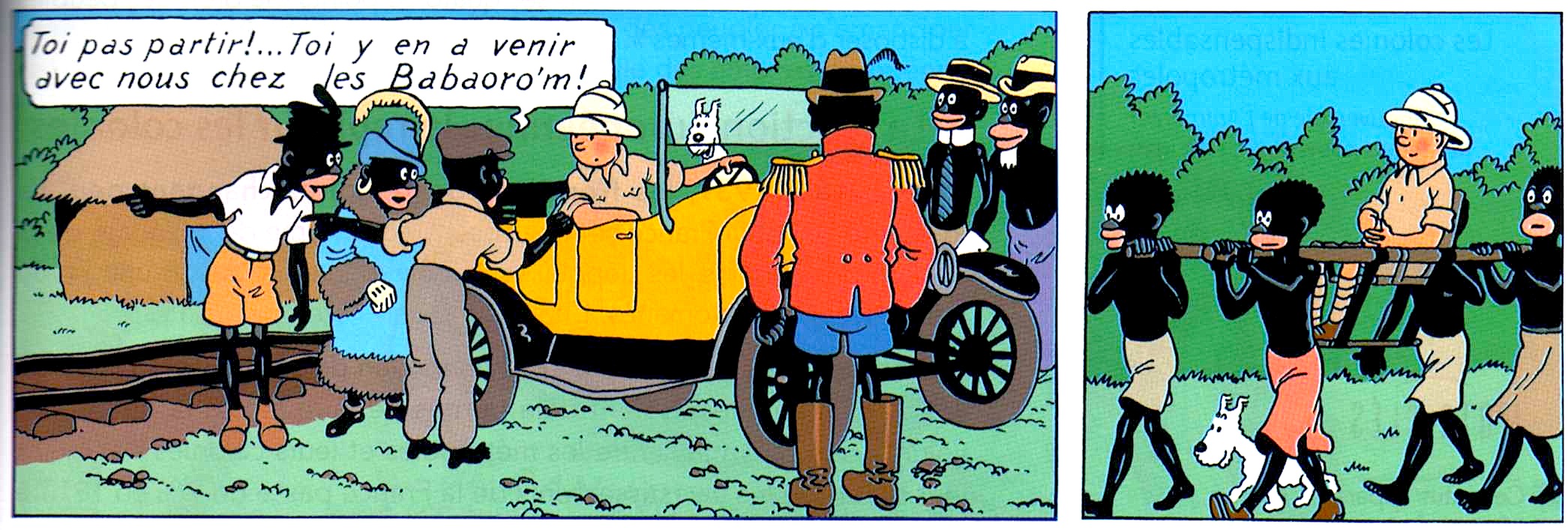

Ce que ces « indécrottables » de l’âge colonial ne perçoivent pas c’est que les temps ont changé. Celui du Congolais, « grand enfant » se devant d’accepter le paternalisme « bienveillant » du colonisateur est définitivement révolu. Comme celui de certaines images de Tintin au Congo, quelle que soit l’admiration que l’on puisse nourrir pour son auteur. Entre la satire du Pays des Soviets et celle des Matouvou ou des Babaorom, ces deux ethnies congolaises nées dans l’imaginaire d’Hergé, il y a, à mes yeux, une différence fondamentale : au contraire des premiers, les seconds étaient colonisés. Ils rejoignaient ainsi dans la condescendance amusée de l’Européen, le « Canard-enroué » ou la « Taupe au regard perçant » [[Noms donnés par Hergé à deux guerriers amérindiens désireux d’en découdre avec Tintin.]] de Tintin en Amérique alors que ce regard empreint de supériorité bienveillante épargnait « naturellement » le gangster de Chicago. De cet imaginaire, je me passerais donc volontiers tout en me rendant compte de l’importance qu’il peut encore avoir aujourd’hui dans la tête de certains de mes compatriotes.

Imaginaire et confort

Le confort matériel – et pas seulement financier – qui accompagnait fréquemment – mais pas nécessairement [[Sur ce point, comme sur chacun de ceux qui précèdent, toute généralisation serait hâtive et donc sujette à caution.]] – la vie au Congo du colonisateur belge faisait indiscutablement partie de l’imaginaire des Belges. Qu’il s’agisse de la rémunération, des habitations ou du personnel appelé à y servir, des régimes relativement généreux de soins de santé, des voyages par mer à l’aller et/ou au retour de la colonie, véritables croisières gratuites sans toutes les fanfreluches qu’y attachent aujourd’hui les opérateurs touristiques.

Sur cet aspect de notre imaginaire, le temps aussi a fait son œuvre et rien n’est plus comme avant. Je dirais même que nous sommes sans doute, dans le cas du Congo, passés d’un extrême à l’autre et ce particulièrement au cours des quinze dernières années. Nous ne pouvons plus que l’imaginer inconfortable et la réalité dans ce cas ne pourra sans doute être perçue que favorablement. Pour le reste, notre nostalgie se nourrit certainement de cet imaginaire, tout compte fait, bien trivial. Me revient ainsi, tout d’un coup, le souvenir de cette délicatesse tellement confortable que représentait à Kinshasa les fraises acheminées de l’Ituri, distant de plus de 1800 kilomètres de la capitale ! L’Ituri… Je m’arrête car je crains qu’une indescriptible honte m’envahisse face au contraste brûlant entre cette partie de mon imaginaire qui émerge à l’occasion de cet exercice d’écriture et la réalité que vit cette province aujourd’hui [[L’Ituri est aujourd’hui au centre d’une terrible guerre civile qui en fait l’une des régions les plus dévastées et les plus dangereuses du Congo.]].

Imaginaire et fraternité

Que le Congo souffre aujourd’hui est peu dire. Lentement – et si l’espérance chère à Charles Péguy ne nous habitait pas, on serait tenté d’écrire inexorablement – le pays dérive dans un macro-chaos, qu’il soit culturel, économique, politique ou social. Chaque jour nous apporte les images ou les récits de nouveaux désastres, qui ne peuvent laisser insensibles que les nostalgiques de la colonisation (qui ne voient dans l’aggravation de cet engrenage qu’une justification sans cesse croissante à leur retour) que les prédateurs (pour lesquels seul compte le bénéfice quel qu’en soit le prix en hommes) ou – mais il est vrai que j’ai personnellement de la peine à croire que ce soit possible – que ceux qui croient que des millions d’êtres humains puissent « gagner » dans un autre monde un paradis à la mesure de leurs souffrances dans celui-ci. Et il est donc – mais sans doute sont-ils insuffisamment nombreux – des Belges qui étymologiquement et littéralement « souffrent avec » les Congolais. Mais il en est aussi pour lesquels l’imaginaire se transforme en action. C’était, pendant la période coloniale, souvent les religieuses missionnaires qui incarnaient cette vision particulière : le Congo, terre de mission. Il s’ensuivait, sans aucun doute, une acculturation avec tout ce qu’elle avait – à mes yeux en tout cas – d’aspects négatifs sur le plan strictement intellectuel et moral. Ainsi, le Congo était aussi, dans l’imaginaire de certains, une terre de sacrifices offerts à une cause dont j’ai toujours refusé qu’elle les justifiât, mais sur la base de laquelle une cousine très chère construisit modestement et simplement sa vie de prières jusqu’à son terme.

Sur ce point, comme sur tant d’autres, les choses ont bien changé. Et un journaliste belge, rencontré récemment après l’un de ces reportages au cœur de l’Ituri qui nous font « vivre » le Congo réel à force d’y côtoyer la mort, rejoignait l’un de mes anciens étudiants en droit successivement délégué de Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge, en établissant ce constat : heureusement qu’existent, pour se pencher fraternellement sur les plaies innombrables et terribles des Congolais, ces équipes de jeunes gens qui, sans compter, ont choisi pour métier, souvent mal rémunéré, la pratique de la fraternité. Une fraternité inspirée non par le souci de la dame patronnesse désireuse d’avoir son pauvre elle, comme le chante Brel, mais peut être par celui de guérir la souffrance intolérable qu’avait suscitée en eux leur imaginaire face à la souffrance d’autrui telle que l’évoquent les médias.

Imaginaire et statut social

Fort proche de l’imaginaire accomplissement personnel et de l’imaginaire-confort – car souvent elle les accompagne – l’idée que le Congo constituait, pour celui qui y allait, une opportunité d’ascension dans l’échelle sociale a été longtemps répandue. L’Européen qui partait avait presque toujours la certitude d’acquérir, dans la colonie, un statut social supérieur à celui qu’il aurait eu en Belgique. Petit chef peut être, mais il serait un chef quand même, le bas de l’échelle professionnelle étant, dans la quasi-totalité, des activités occupées par les Congolais. Et je me vois encore au début de mes études de droit, résigné à défaut de pouvoir satisfaire une vocation d’enseignant fortement nourrie d’imaginaire, à tirer le meilleur parti possible de mon infortune en retournant dans ce que je considérais comme mon pays pour y faire carrière dans l’administration ou la justice coloniale. Et pour concrétiser cet imaginaire, je me revois étudiant les échelons qui sépareraient mon rang de départ dans le statut de l’administration d’Afrique du plus haut grade dont je pouvais rêver ; président de cour d’appel ou procureur général dans la magistrature puis gouverneur général dans l’administration ! Heureusement, ou malheureusement, l’université m’a permis de suivre ma vocation, m’empêchant de satisfaire cette volonté de pouvoir incluse dans mon imaginaire.

Ce quasi-automatisme de la progression dans l’échelle sociale a vécu avec la décolonisation et personne ne s’en plaindra. D’autant que tout était relatif et que ce principe en reflétait un autre, haïssable, celui-là : celui du caractère naturellement évident de la supériorité de l’homme blanc débutant nécessairement dans la société à un niveau supérieur à celui de l’homme noir.

L’honneur d’avoir vécu auprès des Congolais

Le lecteur qu’une déconstruction de ce qui précède tenterait, avec l’ambition de discerner le sens caché derrière les mots, n’aurait pas la tâche bien difficile.

Comme toujours en pareil cas, il y a ce que j’ai écrit et ce que j’ai tu. En l’occurrence que, comme gosse du Congo, pour toujours mon Temps des Cerises se déroule là-bas, au bord du grand fleuve, tandis que je garde au cœur, comme dans la chanson, une plaie ouverte ; et même si Dame Fortune m’était offerte, elle ne pourrait jamais guérir ma douleur. Voilà donc sans doute un autre imaginaire, strictement personnel celui-là, mais que je partage avec nombre de ceux dont vingt années du début de leur vie d’homme furent congolaises. Mais il est vrai que bientôt nous ne compterons plus guère, l’âge éclaircissant nos rangs chaque jour davantage. Et s’en ira ainsi pour toujours l’imaginaire de la nostalgie d’une sorte d’enfance.

Sans doute certains lecteurs qui ont été littéralement arrachés [[Notamment, mais pas seulement, à l’occasion des événements ayant suivi l’accession du pays à l’indépendance et qui provoquèrent, à tort ou à raison, le départ de la majorité des Européens du pays.]] au Congo et souvent dans des conditions douloureuses sans commune mesure avec celles qui ont généré chez d’autres et chez moi, rien de plus que l’égratignure de l’imaginaire nostalgique, m’en voudront d’avoir parlé de manière aussi démesurée de ce qui nous marque à jamais. Je leur demande de me pardonner au nom de l’encouragement qui m’a été donné d’écrire sans fards. Pour ceux qui ont ainsi souffert dans leur chair ou dans leurs affections les plus intimes, leur est-il encore possible d’imaginer le Congo comme autre chose qu’un objet de répulsion qu’ils voudraient enfouir au plus profond de leur être ? Et surtout ne plus imaginer ce que leur vie aurait pu être si leur présence au Congo ne s’était pas terminée dans le drame ? Sans doute m’objectera-t-on qu’ils ne sont pas nombreux et donc quantité négligeable. Je ne le pense pas. Comme Brel, je ne supporte pas d’imaginer un ami – mais pourquoi pas un être humain ? – pleurer. Mais il est vrai aussi – et j’en connais – que cette déchirure a, au contraire, irrésistiblement conduit vers les Congolais. Une fois encore, tout est cas d’espèce.

De la même façon, mais différemment de la manière dont le cheminement s’accomplit pour les nostalgiques de leur enfance congolaise, des pans entiers d’imaginaires disparaîtront ; sans doute d’ailleurs ont-ils disparu. Ils ont, eux aussi, fait leur temps. Parmi ceux-ci, il y en a au moins deux dont on peut – oserais-je dire, on doit – souhaiter l’éradication de l’imaginaire des Belges ; il s’agit de ceux dont la naissance et le développement sont sous-tendus par l’esprit de la civilisation et de la colonisation. Quant à l’imaginaire articulé sur le confort, mieux vaut l’oublier. Les faits sont là. Et à supposer qu’il se soit maintenu en quelque endroit, quelle insulte la seule pensée de ce confort n’est elle pas face aux conditions de vie des Congolais ?

Restent les imaginaires assimilant le Congo à un accomplissement personnel dans la fraternité et sans ambition d’y gagner un statut personnel privilégié. Est-il naïf de penser qu’ils pourraient s’étendre au départ de ce que nous savons de l’action sur le terrain de ces justes qui, au soir de leur vie, sauront qu’avoir été, pour le meilleur et pour le pire, auprès des Congolais, davantage peut-être qu’au Congo, n’a pas été une erreur, mais au contraire un honneur ? Peut-être est-il permis d’en douter. Cette fraternité retrouvée face à une société qu’on pourrait croire mourante nous permettra peut-être de donner un sens nouveau à la question : Mort où est ta victoire ? [[En référence au titre du roman d’Henri Petiot, dit Daniel-Rops (Paris, Plon,1934).]] ■

Source de l’article : Politique, revue de débats