Ariel Dorfman : Cela m’intrigue énormément de constater que nos idées, forgées dans la chaleur et l’espérance de la révolution chilienne, ont fini par arrive ici au moment même où certains USAméricains brandissent des torches identiques à celles qui jadis ont brûlé notre livre

On peut brûler des livres mais pas les idées

Les organisateurs du rassemblement de suprémacistes blancs, le mois dernier à Charlottesville, savaient parfaitement ce qu’ils faisaient en décidant d’organiser une marche nocturne aux flambeaux pour protester contre le déboulonnage d’une statue de Robert E. Lee. Ces torches brandies dans la nuit visaient à réveiller l’effroi qu’inspire le souvenir des défilés, synonymes de haine et d’agression, du Ku Klux Klan aux USA et des Freikorps (Corps francs) d’Hitler en Allemagne.

Les organisateurs voulaient adresser un avertissement aux spectateurs : cette violence passée, commise au nom de la défense du « sang et du sol » de la race blanche, allait renaître et être employée dans l’Amérique de Donald Trump. En effet, le lendemain même, ce 12 août tragique, ces nationalistes fanatiques ont déclenché une orgie de violence dans laquelle trois personnes sont mortes et beaucoup d’autres ont été blessées.

Des millions de gens aux USA et dans le monde entier ont été horrifiés et révoltés par cette marche aux flambeaux. Dans mon cas personnel, ils m’ont aussi rappelé d’autres flammes sinistres qui brûlaient, des décennies auparavant, loin des USA ou de l’Europe nazie. En regardant des images de ce défilé, je ne pouvais m’empêcher de penser à ces bûchers qui avaient brûlé dans mon propre pays, le Chili, au lendemain du coup d’État du général Pinochet, le 11 septembre 1973 ─ ce « premier 11 septembre » qui avait renversé, avec le soutien actif de Washington et de la CIA, le gouvernement issu du vote populaire de Salvador Allende.

Trois ans auparavant, le peuple chilien avait porté Allende à la présidence, inaugurant une exceptionnelle expérience de changement social pacifique par la voie démocratique. Cela devait être une tentative sans précédent de construire le socialisme par la voie des urnes, sur la foi de ce qu’une révolution n’avait pas besoin de tuer ses ennemis ou de les réduire au silence pour réussir. Les mille jours du gouvernement Allende furent une période exaltante. Dans cette courte période, une nation mobilisée avait arraché des mains de multinationales (principalement US) le contrôle de ses ressources naturelles et de ses systèmes de télécommunication ; de vastes domaines agricoles avaient été redistribués aux paysans qui les cultivaient depuis longtemps dans un état proche du servage ; et les travailleurs étaient devenus propriétaires des usines où ils travaillaient, tandis que les employés des banques géraient les institutions nationalisées qui avaient appartenu à de riches groupes financiers.

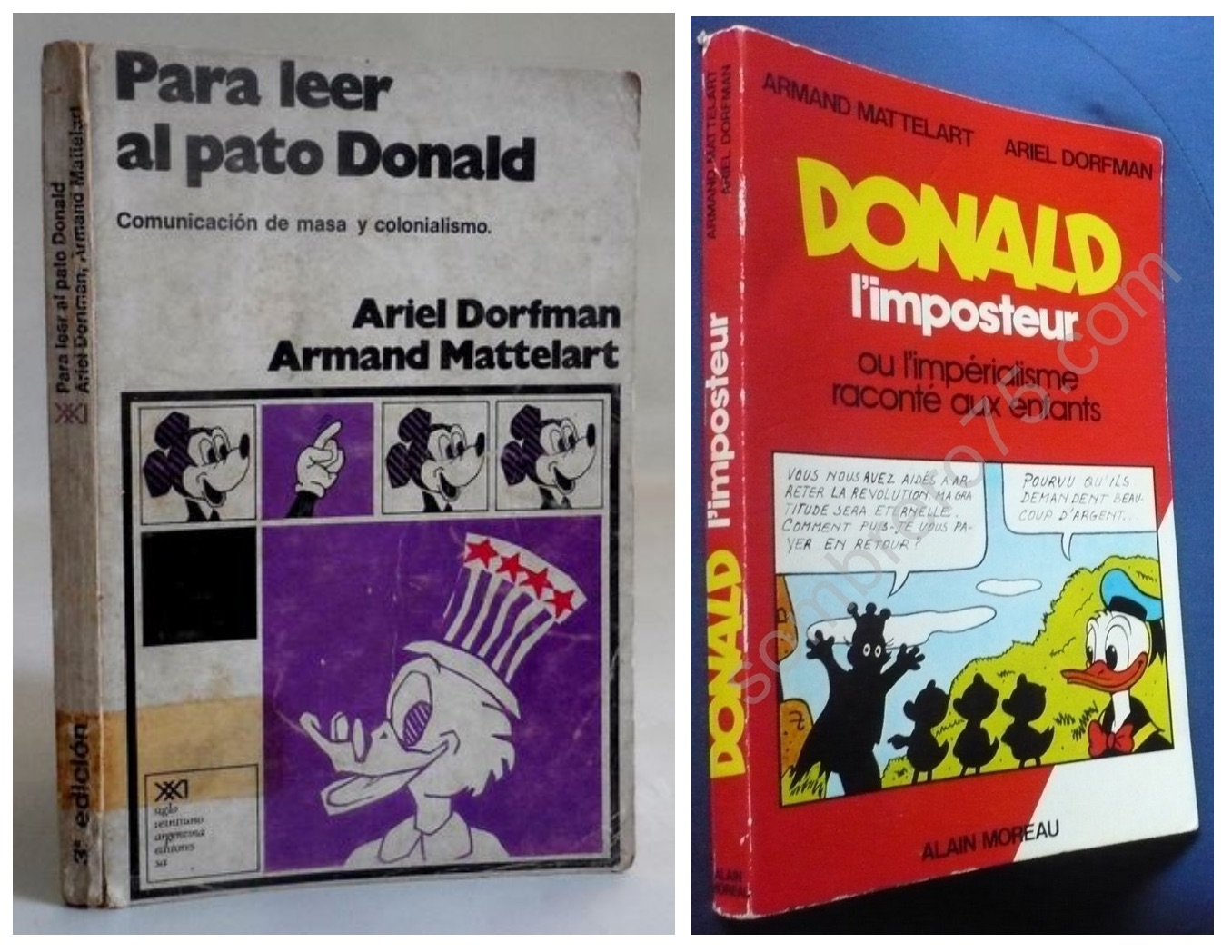

Tandis qu’un pays entier se libérait des chaînes du passé, nous autres, intellectuels et artistes, avions aussi un défi à relever. Nous devions trouver les mots, les images, pour décrire une nouvelle réalité. Dans cet esprit, le sociologue belge Armand Mattelart et moi-même avons écrit un petit ouvrage que nous avons appelé Para Leer al Pato Donald (Donald l’imposteur ou l’impérialisme raconté aux enfants). Il se voulait une réponse à un besoin tout à fait pratique : les histoires véhiculées par les médias de masse, que lisaient les Chiliens et qui colonisait leur vie et leurs représentations du quotidien, ne correspondaient ni de près ni de loin aux nouvelles circonstances que vivait leur pays. Ces histoires, en grande partie importées des USA et diffusées sur des supports très variés (bandes dessinées, magazines, télévision, radio), devaient être critiquées, et les modèles et valeurs qu’elles épousaient, tous les messages cachés incitant à la cupidité, à l’oppression et aux préjugés, devaient être dénoncés.

S’il existait une compagnie incarnant à elle seule l’influence globale des USA ─ pas seulement au Chili, mais aussi dans tant d’autres de ces pays qu’on appelait alors le Tiers Monde ─ c’était bien la Walt Disney Corporation.

Aujourd’hui, en plus de tous les parcs d’attraction qui portent son nom, la marque Disney évoque une litanie de princesses des films Pixar, de voitures ou d’avions qui se transforment en robots, et d’histoires d’adolescents angoissés et de pirates des Caraïbes. Mais dans le Chili du début des années 70, l’influence de Disney s’incarnait dans une foule de bandes dessinées bon marché vendues dans tous les kiosques. Armand et moi avons donc décidé de nous y intéresser et plus particulièrement au personnage qui nous semblait le plus symbolique et populaire de ceux qui peuplaient l’univers Disney.

Quelle meilleure façon de dévoiler la nature de l’impérialisme culturel yankee que de démasquer le plus innocent et le plus hygiénique des personnages de Walt Disney, de montrer les principes autoritaires véhiculés clandestinement par le visage souriant d’un canard dans les cœurs et les esprits des habitants du Tiers Monde ?

Nous allions bientôt découvrir par quoi cette attaque contre Disney allait être accueillie, et ce n’était pas des sourires.

C’est l’auteur qu’on passe au gril, pas le canard

Para Leer al Pato Donald, publié au Chili en 1971 (la traduction en français Donald l’imposteur ou l’impérialisme expliqué aux enfants est parue en 1976), est rapidement devenu un grand succès de librairie. Pourtant, moins de deux ans plus tard, il a subi le sort de la révolution et de ceux qui l’avaient soutenue.

Le coup d’État militaire de 1973 a entraîné une répression féroce contre ceux qui avaient rêvé d’une autre existence : les exécutions, la torture, les emprisonnements, la persécution, l’exil, et aussi, bien sûr, les autodafés. Des centaines de milliers de volumes furent ainsi incinérés.

Notre livre a subi le même sort. Peu de temps après le renversement de la vieille démocratie chilienne par le néo-fascisme, dans la planque où je m’étais réfugié, j’ai vu par hasard en direct à la télévision un groupe de soldats en train de jeter des livres sur un brasier ─ et l’un d’eux était Para Leer al Pato Donald. Je n’ai pas été autrement surpris par ce bûcher digne de l’Inquisition. Le livre avait agacé la droite chilienne. Même avant le coup d’État, j’avais failli être renversé par un conducteur furieux qui criait « Vive Donald le Canard ! » Un camarade m’a sauvé de la bastonnade que voulait m’infliger une bande d’antisémites, et le modeste bungalow où je vivais avec ma femme et notre jeune fils Rodrigo avait été la cible de manifestations. Les enfants des voisins avaient brandi des pancartes qui me fustigeaient pour avoir agressé leur innocence, tandis que leurs parents brisaient les fenêtres de notre salon à coup de pierres bien placées.

Soldats brûlant des livres au Chili. Photo Koen Wessing / Nederlands Fotomuseum

Mais voir son propre livre brûlé en direct à la télévision était une tout autre histoire. J’avais fait l’erreur de supposer ─ et j’ai encore du mal à ne pas faire la même erreur, même dans l’Amérique de Trump ─ qu’après les infâmes autodafés nazis de mai 1933, au cours desquels des tonnes de livres jugés subversifs et « anti-allemands » avaient été livrés aux flammes, de tels actes seraient jugés trop répréhensibles pour être commis en public. Au contraire, quatre décennies après les nazis, les militaires chiliens étalaient leur rage et leur fanatisme de la façon la plus flagrante qui soit. Cela m’a fait comprendre une simple mais effrayante réalité de l’époque : vu le traitement qu’ils avaient fait subir publiquement à mon livre, les fauteurs n’auraient aucun scrupule à faire subir à son auteur le même sort violent. Cette expérience a sans doute contribué, un mois plus tard, à me faire obéir à contrecœur à l’ordre que m’avait donné la résistance chilienne clandestine de quitter le pays pour poursuivre à l’étranger la lutte contre le général Pinochet.

De mon exil, je devais voir mon pays se transformer en un laboratoire où serait expérimentée la thérapie de choc préconisée par les Chicago boys, un groupe d’économistes cornaqués par Milton Friedman, impatients de mettre en pratique les stratégies économiques brutales d’un capitalisme du laissez-faire qui allait conquérir l’Angleterre comme les USA dans la période de Thatcher et Reagan.

Cette politique reste d’ailleurs le credo des conservateurs de partout et particulièrement des ploutocrates qui entourent Donald Trump. En effet, la plupart des politiques mises en œuvre et des comportements affichés dans le Chili d’après le coup d’État allaient s’avérer être des modèles pour l’ère Trump : nationalisme exacerbé, vénération à l’égard de l’ordre sécuritaire, déréglementation sauvage du commerce et de l’industrie, mépris de la sécurité au travail, ouverture des terres de l’État livrées à l’extraction et à l’exploitation débridées des ressources naturelles, prolifération des écoles privées sous contrat et militarisation de la société.

Il faut ajouter à tout cela un élément essentiel : un anti-intellectualisme déchaîné et une haine des « élites » qui, dans le cas du Chili de 1973, avait entraîné l’autodafé de livres comme le nôtre.

J’ai emporté en exil l’image de notre livre en flammes. Nous avions voulu mettre Disney et son canard sur le gril. Au contraire, comme le Chili lui-même, c’était le livre qui était immolé sur un bûcher qui semblait inextinguible.

Que les militaires conspirateurs et leurs patrons civils, les oligarques aient été financé et assisté par le gouvernement US et la CIA, que le président Richard Nixon et son conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger aient œuvré à la déstabilisation et a l’anéantissement de toute l’expérience Allende, ne faisait qu’ajouter le goût amer de la défaite à l’élimination de notre livre (et donc de notre critique de leur pays et de son idéologie). Nous avions été si certains que nos paroles ─ et les travailleurs en marche qui les avaient stimulées ─ étaient plus puissantes que l’empire et ses acolytes. Mais l’empire avait contre-attaqué, et c’était nous qui étions grillés.

Et pourtant, bien que tant d’exemplaires de Donald l’imposteur eussent été détruits ─ l’intégralité de la troisième édition avait été jetée dans la baie de Valparaiso par les marsouins de la Marine chilienne ─ comme dans le cas des nazis et de l’Inquisition, les livres sont difficiles à détruire vraiment.

En fait, le nôtre était en cours de traduction et de publication à l’étranger au moment même où on le brûlait au Chili. Armand et moi-même espérions donc que même si Donald l’imposteur ne pouvait plus être diffusé dans le pays qui l’avait vu naître, la version en anglais, dans la traduction du critique d’art David Kunzle, pourrait au moins pénétrer le pays qui avait engendré Walt Disney.

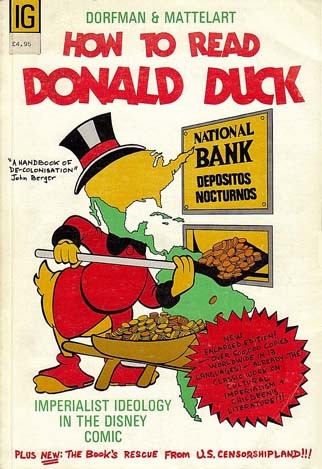

Il est vite devenu clair que Disney, lui aussi, était bien plus puissant que nous ne le prévoyions. Aucun éditeur US n’était prêt à publier notre livre parce que nous avions reproduit ─ sans autorisation, c’est évident ─ une série d’images provenant des BD de Disney pour appuyer nos arguments, et la maison Disney était (est toujours) célèbre pour sa défense acharnée de ses droits d’auteur et de ses personnages, assortie de menaces, qu’elle mène à l’aide d’une armada d’avocats.

How to read Donald Duck

En fait, grâce à la Compagnie Disney, quand 4.000 exemplaires de How to read Donald Duck imprimés à Londres, ont été importés aux USA en juillet 1975, tout l’envoi a été saisi par le Département du Trésor. La direction des contrôles à l’importation du Service des Douanes US a qualifié le livre de « copie pirate » et s’est mise en devoir de le « retenir », « saisir » et « garder en dépôt », selon les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur (Titre 17 du Code US, alinéa 6). Les parties en litige étaient alors invitées à soumettre leurs mémoires respectifs avant qu’une décision finale ne soit prise concernant le livre.

Le Center for Constitutional Rights (Centre des droits constitutionnels), a assuré notre défense sous la direction de Peter Weiss et, incroyable mais vrai, a vaincu les cohortes d’avocats de Disney. Le 9 juin 1976, Eleanor Suske, directrice du service des contrôles à l’importation a écrit que « les livres ne constituent des copies pirates d’aucun ouvrage sous copyright Disney enregistré auprès des services de la Douane ».

Comme l’a noté le philosophe John Shelton Lawrence en relatant l’incident dans son ouvrage Fair Use and Free Inquiry il y avait toutefois une faille dans cette « victoire » un « gros piège caché dans les conclusions du service de la Douane. » Se fondant sur une obscure loi de la fin du 19ème siècle, elles ne laissaient entrer dans le pays que 1.500 exemplaires du livre. Le reste de l’envoi était bloqué, interdisant à de nombreux lecteurs US-américains l’accès au texte et faisant des quelques exemplaires qui avaient franchi la frontière des objets de collection.

Au secours, Donald revient !

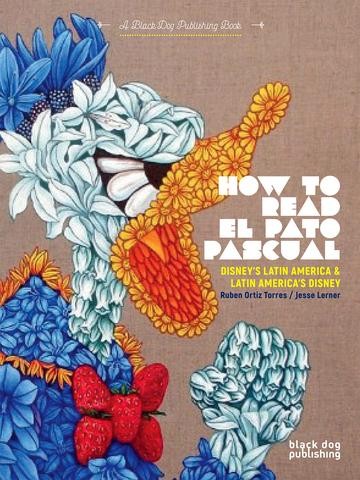

Plus de 40 ans ont passé depuis, et, ce qui est étrange en ces temps trumpiens, ce n’est que maintenant le texte de How To Read Donald Duck est enfin publié au pays de Disney. Il fait partie d’un catalogue qui accompagne une exposition au Centre d’Art et d’Architecture MAK de Los Angeles.

J’aurais mauvaise grâce à nier que j’éprouve une certaine satisfaction, tant d’années après, en voyant que ce livre autrefois brûlé sur le bûcher continue sa vie, d’autant plus qu’il « renaît » dans ce pays non loin de Disneyland, et, de surcroît, non loin de la tombe du cimetière de Forest Lawn où reposent les cendres de Walt Disney lui-même. (Non, il n’a pas été cryogénisé comme le veut la légende urbaine.)

Il ne me paraît pas moins important que notre livre roussi soit introduit aux USA au moment même où ses citoyens, saisis d’une sorte de nativisme et de xénophobie qui me rappelle mon Chili à l’époque du règne du général Pinochet, viennent d’élire à la présidence un autre Donald ─ bien que celui-là ressemble plus à l’Oncle Picsou qu’à son célèbre neveu ─ sur la base de sa promesse de « construire le mur » et de « rendre à l’Amérique sa grandeur (passée) ». Nous vivons clairement une époque où un vif désir de retourner à l’Amérique soi-disant insouciante, innocente et immaculée des dessins animés de Disney, cette Amérique éternelle sortie de l’imagination de Walt, remplit Donald Trump et tant de ses partisans d’une nostalgie confuse.

Cela m’intrigue énormément de constater que nos idées, forgées dans la chaleur et l’espérance de la révolution chilienne, ont fini par arrive ici au moment même où certains USAméricains brandissent des torches identiques à celles qui jadis ont brûlé notre livre, pendant que des millions d’autres s’interrogent sur les circonstances qui ont placé Donald Trump dans le Bureau Ovale, où il peut attiser les flammes de la haine. Je me demande si ceux qui sont maintenant mes compatriotes peuvent apprendre quelque chose à la lecture de notre vieille analyse de l’idéologie des profondeurs de ce pays. Est-il possible de voir un deuxième Donald dans How to Read Donald Duck ?

How to read Donald Duck — réédition

Certes, beaucoup des valeurs que nous avons épinglées dans ce livre ─ la cupidité, l’hyper-compétitivité, l’asservissement des peuples à la peau foncée, la méfiance et le mépris à l’égard des étrangers (Mexicains, Arabes, Asiatiques), le tout enveloppé dans une croyance en un bonheur inaccessible ─ habitent de nombreux fanatiques de Trump (mais pas qu’eux). Mais ces tares sont devenues des cibles trop évidentes : il est un péché, capital celui-là, mais encore peu étudié, ce péché cent pour cent US qui se cache au cœur même des BD de Disney : une croyance dans le caractère exceptionnel et fondamentalement innocent de l’Amérique, dans la singularité éthique et la destinée manifeste des USA.

À l’époque, c’était significatif (comme ça l’est encore dans une large mesure aujourd’hui) de l’incapacité, pour le pays que Walt Disney exportait en le peignant sous des dehors tellement irréprochables, de reconnaître sa propre histoire. Si on met fin à cet effacement systématique, à cet oubli récurrent de ses transgressions et de sa violence passées (l’asservissement des Noirs, l’extermination des Amérindiens, le massacre des travailleurs en grève, la persécution et la déportation des étrangers et des rebelles, toutes ces aventures militaires et impérialistes, ces invasions et ces annexions de terres étrangères, ainsi que la perpétuelle complicité avec les dictatures et les autocrates à l’échelle mondiale), la vision parfaite du monde véhiculée par Disney s’effondre, pour faire apparaître un tout autre pays.

Bien que nous eussions choisi comme repoussoir Walt Disney et ses bandes dessinées, cette croyance profondément ancrée en l’innocence de l’USAmérique était loin de lui être exclusive.

Considérez, par exemple, la décision qu’a prise le généralement admirable Kens Burns — quintessence des chroniqueurs des différents aspects des Americana (ensemble d’éléments évoquant la culture US traditionnelle, musique, antiquités, etc.) ‑d’introduire son nouveau documentaire sur la guerre du Vietnam, cette intervention désastreuse et presque génocidaire dans un pays lointain, en affirmant qu’elle « avait été engagée de bonne foi par des gens honnêtes » et que c’était un « échec » et pas une défaite ».

Prenez cela comme un tout petit exemple de la difficulté qu’il y aura à vaincre l’idée profondément ancrée que les USA, malgré leurs imperfections, sont sans conteste une force positive pour le monde. Seule une USAmérique qui continue à se vautrer dans ce mythe de l’innocence, d’un exceptionnalisme et d’une vertu reçus du ciel pour qu’elle gouverne la Terre, pouvait donner la victoire à un Trump. Seule la reconnaissance des maux et de l’aveuglement que cause cette innocence peut ouvrir la voie à une meilleure compréhension des causes de l’ascension de Trump et de la fascination qu’il exerce sur ceux qu’on appelle maintenant « sa base ».

Mon mince espoir : que notre livre, qui fut autrefois réduit en cendres dans le cadre d’un coup d’État tout sauf innocent soutenu par la CIA, puisse contribuer modestement au renouveau de l’USAmérique, pendant que les bons anges qui veillent sur elle scruteront le miroir de l’Histoire à la recherche des causes de la débâcle actuelle.

Il y a toutefois un aspect de notre livre qui pourrait contribuer d’une autre façon à la quête dans laquelle se sont lancés tant de patriotes aux USA. Je suis frappé en relisant notre ouvrage aujourd’hui par le ton employé ─ l’insolence, la malice et l’humour y suintent à chaque page. C’est un livre qui se moque de lui-même tout en se moquant de Donald, de ses neveux et de ses potes. Il repousse les limites du langage, et derrière son langage, j’y entends encore l’écho des chants d’un pueblo en marche. Il me remet en mémoire l’énorme effort d’imagination que chaque véritable exigence de changement radical réclame. Il renferme un sentiment qui manque à notre époque : la croyance que d’autres mondes sont possibles, qu’ils sont à portée de notre main, si nous avons le courage et l’intelligence de prendre notre propre vie en main. Para Leer Al Pato Donald célébrait et célèbre encore la joie de l’imagination libérée, qui contenait sa propre récompense, et qui n’a jamais été réduite en cendres à Santiago ou noyée dans la baie de Valparaiso, ni nulle part ailleurs.

C’est cette joie de la libération, cette alegría, cet esprit de résistance, que j’aimerais tant partager avec les USAméricains à travers ce livre que les soldats de Pinochet n’ont pas réussi à détruire, et que les avocats de Disney n’ont pas réussi à faire interdire dans ce pays.

À présent, il fait enfin son chemin dans le pays même qui a enfanté ces deux Donald, Duck et Trump. À un moment terrible, j’espère que c’est un modeste rappel de ce que nous ne sommes vraiment pas tenus de laisser ce monde dans l’état où nous l’avons trouvé en naissant. Pourtant, si je le pouvais, j’aimerais en changer le titre. Que diriez-vous de : How to Read Donald Trump ? [Comment lire Donald Trump ?]