Que ces adolescents manifestent, fassent grève, occupent leurs établissements était inédit. Il y eut réprobation, des pouvoirs publics et aussi de parents, de professeurs. Même chez les progressistes, l’on sentit du paternalisme.

« C’est parce que les travailleurs cherchaient à réunir en un faisceau leurs luttes fragmentées et à leur donner une direction, non parce qu’ils visaient la conquête du pouvoir par l’action politique, que les premiers soviets firent leur apparition », Oskar Anweiler, Les Soviets en Russie, Gallimard, 1972.

« La nouvelle génération vient de nous prouver qu’un nouveau militantisme était né, supérieur à tout ce que nous avions connu : par leurs qualités intellectuelles et morales les militants forcent l’attention de leurs camarades, et le respect. C’est un élément en tout cas avec lequel il faut compter désormais dans les lycées », Michel Winock, « Les lycéens », Esprit, n° 11, 1968.

Avant-propos du livre de Didier Leschi et Robi Morder : Quand les lycéens prenaient la parole. Les années 68

Une décennie d’engagements lycéens

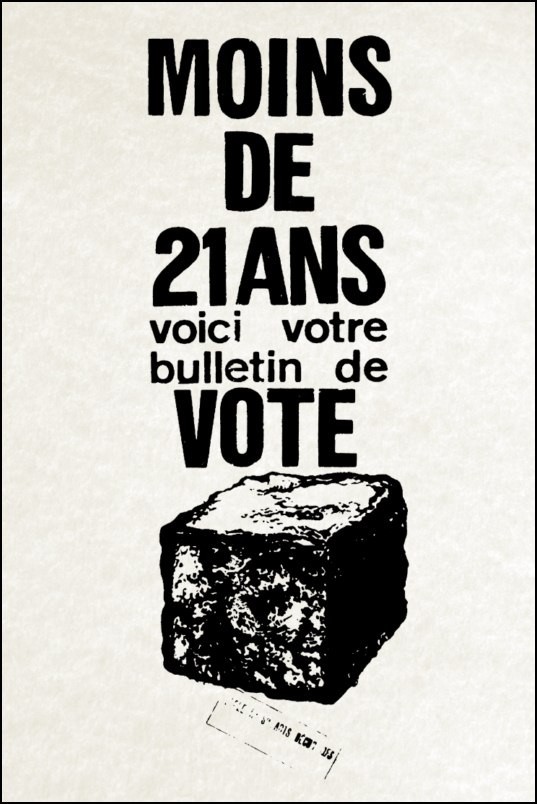

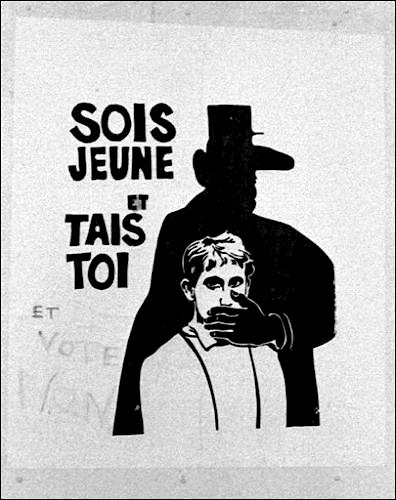

Il est difficile d’imaginer aujourd’hui la surprise qu’a créé l’irruption de la jeunesse lycéenne sur la scène sociale et politique en 1968, tant les mobilisations des élèves du secondaire font désormais partie du paysage. Que les étudiants manifestent, cela était dans un certain « ordre des choses », et de longue date, mais que ces adolescents manifestent, fassent grève, occupent leurs établissements était inédit. Il y eut réprobation, des pouvoirs publics et aussi de parents, de professeurs. Même chez les progressistes, l’on sentit du paternalisme. On pouvait glorifier le Gavroche de Victor Hugo, mais il était difficile de prendre au sérieux les potaches. Que le grand Duduche chahute, oui, mais qu’il fasse de la politique, qu’il prenne son présent et son avenir en main, n’était-il pas trop jeune pour cela ? Certes, l’on avait le droit d’être exploité dès 16 ans, mais la majorité était encore à 21 ans.

Les lycéens n’avaient pour autant pas attendu 1968 : la manifestation dite étudiante du 11 novembre 1940 à l’Étoile contre l’occupant nazi était majoritairement composée d’élèves des lycées, pendant la guerre d’Algérie le Front étudiant, puis universitaire antifasciste (FUA) comportait un nombre non négligeable de militants et de groupes dans les lycées. Les lycéens avaient longtemps été à l’ombre des étudiants qui disposaient, eux, de longue date d’une organisation, l’UNEF.

De la dépendance à l’autonomie

En 1967 – 1968 les militants lycéens passent de la dépendance à l’autonomie, se structurant en tant que tels au sein des comités Vietnam lycéens, et surtout assez vite constituant les Comités d’actions lycéens (CAL). Il fallait secouer les tutelles, des parents, des administrations, des « adultes », y compris des « grands frères » étudiants. Au cours de ces « années 1968 », les mouvements lycéens vont même occuper le devant de la scène tandis que le mouvement étudiant organisé se divise et entre en crise.

En 1971, l’« affaire » Guiot met en mouvement des couches plus importantes encore, jusqu’aux collégiens, et c’est là que le mouvement lycéen « invente » la coordination comme mode d’auto-organisation dans les luttes.

À son apogée, en 1973 contre la loi Debré, il entraîne les étudiants et les collèges d’enseignement technique dans une mobilisation de toute la jeunesse scolarisée. Les lycéens, plus proches en âge des autres jeunes, deviennent une référence pour la jeunesse[[Anne-Marie Sohn, Âge tendre et tête de bois : Histoire des jeunes des années 1960, Paris, Hachette, 2001.]], autour des mêmes refus : anti-autoritaires et anti-hiérarchiques, ils mettent en cause les relations pédagogiques, la famille, la police, l’armée, y compris les organisations dites traditionnelles.

La massification scolaire

Cette apparition d’un nouveau mouvement a un soubassement sociologique : la croissance des effectifs de l’enseignement secondaire, la transformation des établissements d’enseignement. Il s’agit de mutations profondes tant du lycéen que du lycée. L’explication démographique est insuffisante[[Antoine Prost, Histoire de l’enseignement en France, Paris, Armand Colin, 1967, p 433.]], le « baby-boom » n’en est pas la cause unique. La réforme Berthoin en 1959 supprimant l’examen d’entrée en sixième et portant l’âge de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans, contribue à ouvrir les portes du lycée. Il y a 1 100 000 élèves dans le secondaire en 1950, 2 628 000 en 1960, 4 654 000 en 1970[[Dominique Charvet, « Préface », Les Jeunes en France de 1950 à 2000, Marly-le-Roi, INJEP, 2001.]] ; si on entre un peu plus dans le détail, entre 1960 et 1976, chez les 11 – 17 ans la scolarisation est passée de 61,9 % à 75,9 %[[Jean-Paul Visse, La Question scolaire, 1975 – 1984 : Évolutions et permanence, Lille, Le Septentrion, 1985.]] . Entre 1960 et 1980, le deuxième cycle professionnel passe de 383 000 à 780 000 élèves, le second cycle général et technologique passe de 421 900 à 1 102 000[[Vincent Troger, « L’héritage élitiste du lycée », Regards sur l’actualité, n° 353, juin-septembre 2009.]]. Le nombre de bacheliers passe de 61 500 en 1960 à 168 700 en 1970.

Massification n’est pas synonyme de démocratisation : en 1962, un jeune d’origine populaire sur deux arrête avant le baccalauréat ; en 1968, l’âge moyen de fin d’études demeure inférieur à 16 ans ; en 1970, 67 % des enfants d’ouvriers arrêtent leurs études avant 15 ans ; encore en 1974, un tiers des jeunes sortent du système scolaire à 14 ans[[Jean-Pierre Terrail, La Scolarisation en France, Paris, La Dispute, 1997.]]. On note en 1967 – 1968 une déperdition avant la classe de seconde[[« Les étudiants en France », Notes et études documentaires, n° 3577, 31 mars 1969.]].

Il n’empêche, la mutation est bien profonde. En 1966, 61 % des jeunes de 16 ans sont scolarisés, l’augmentation est plus importante chez les filles. Même l’apprentissage dans l’entreprise se réduit au profit du service public dans les CET dont l’examen d’entrée est supprimé en 1967[[Gilles Moreau, Le Monde apprenti, Paris, La Dispute, 2003.]]. De nouvelles couches peuvent envisager des études longues pour leurs enfants. Mais pour ces primo-accédants au cycle lycée/université l’augmentation du nombre des diplômés rend leur place future moins évidente. L’aspiration à la promotion sociale se heurte à la « dévalorisation des titres ». Il faut y ajouter pour beaucoup la crainte d’un chômage qui monte. En 1966, 60 % des 250 000 chômeurs officiels ont moins de 25 ans et en 1968 l’UNAF évalue à 250 000 jeunes de 14 à 20 ans le nombre de chômeurs. Si cette crainte quant aux débouchés se manifeste peu dans les lycées généraux, elle est très présente dans l’enseignement technique, devenu une « voie de relégation[[Béatrice Compagnon et Anne Thévenin, L’École et la société française, Bruxelles, Complexe, 1995.]] » pour les « élites des réprouvés[[Jean-Claude Grignon, L’Ordre des choses : les fonctions sociales de l’enseignement technique, Paris, Minuit, 1971.]] » ; les élèves du technique vont occuper une place de plus en plus importante dans les mobilisations des années 1970, jusqu’à prendre à leur tour leur autonomie.

Les constructions scolaires s’accroissent ; entre 1965 et 1975, on livre 3 500 établissements du second degré[[Edwy Plénel, L’État et l’école en France, Paris, Payot, 1985.]], collèges et lycées ne sont plus l’apanage des grandes villes. Si les étudiants sont présents dans quelques dizaines de villes universitaires, on compte par centaines les villes et bourgs dotés d’au moins un lycée qu’il soit général ou technique, sans compter les CET.

Militantismes lycéens

Les lycéens et collégiens passent, à la différence des étudiants, 30 à 40 heures par semaine en cours, soumis à une discipline, qualifiée de caserne ou d’usine. Ce ne sont pas des amphis, mais des classes de 30 à 40 élèves, ce sont des lieux de sociabilité, et de mobilisation aussi. Les établissements scolaires regroupent quasi exclusivement des jeunes. Les dissidences des organisations traditionnelles issues des crises de 1965 – 1966 qui ont frappé les organisations de jeunes communistes, les jeunesses confessionnelles, trouvent là une base de masse. L’extrême gauche peut à l’échelle de tout un secteur de la société, étudiants et lycéens, mettre en pratique des formes de lutte correspondant aux aspirations contestataires d’un milieu affirmant prendre ses affaires en mains. Mais cette extrême gauche n’arrivera pas à construire des cadres d’organisation permanente de type revendicatif adapté, elle se contente de gérer les mobilisations.

Le milieu des années 1970 marque un tournant, avec la crise économique et le chômage. Les thèmes plus universitaires et revendicatifs reviennent au premier rang des préoccupations, d’autant que les réformes scolaires sont à l’ordre du jour : Fontanet en 1974, Haby en 1975 et 1976. La révolution de 1968 s’éloigne pour les générations lycéennes qui arrivent, la formation de l’union de la gauche semble donner une perspective crédible de changement électoral, d’autant que le droit de vote à 18 ans est instauré en 1974.

En 1978, les mouvements de la rentrée scolaire contre l’austérité qui se déroulent notamment en Seine-Saint-Denis, puis la mobilisation du technique contre les « stages Beullac » en 1979 – 1980, sont annonciateurs de préoccupations plus « syndicales ». Les « années 68 » lycéennes sont bien terminées.

Du fait du nombre de ceux qui vont y participer, ces années de contestation vont être le creuset d’une génération politique particulièrement engagée, dont beaucoup de ses membres vont constituer l’armature de nombre de formations politiques et syndicales de gauche, et surtout d’extrême gauche, mais aussi des mouvements féministes ou encore des premiers mouvements de préoccupation environnementaux, dans les décennies suivantes.

Mouvement lycéen et recherche : mission impossible ?

Bien plus que les étudiants – eux-mêmes souvent négligés – le mouvement lycéen est quasiment absent de la recherche, dans la discipline historique plus encore qu’en sociologie. Dans l’après 68, ce sont trois sociologues qui abordent le sujet : Jacques Testanière, Claude Zaidman dans sa thèse, Gérard Vincent dans son livre[[Voir en fin d’ouvrage la bibliographie avec les références de ces écrits.]].

Il faut attendre le milieu des années 1980 pour que Didier Leschi y consacre son mémoire de maîtrise d’histoire, et nous rédigerons ensemble un article pour la revue de la BDIC à l’occasion du vingtième anniversaire de Mai 68. En 1994, Philippe Ariès publie un article traitant de l’UNCAL. En 1998, en vue du colloque de l’IHTP sur les « années 68 », Didier Leschi contribue à un séminaire préparatoire. En 1999, le politiste Karel Yon soutient son mémoire de sciences politiques à propos du mouvement de 1973. Dans les années 2000, Robi Morder, sollicité pour le bicentenaire des lycées, saisit l’occasion pour que l’historiographie s’intéresse aux mouvements des jeunes du secondaire. Un peu plus tard, c’est Flora Saladin qui rédige un mémoire de maîtrise d’histoire sur le « bac 68 ». Enfin, la dimension internationale mérite d’être poursuivie après le travail de Giuseppe Beccia, car le militantisme lycéen n’est pas limité à la France. Au début des années 1970 il existe des syndicats en Grande-Bretagne, Irlande, Suisse et dans chacun des pays scandinaves deux syndicats, l’un pour les lycéens, l’autre pour le technique. Rejoints par l’UNCAL, ils créent en 1975 l’OBESSU, qui est ainsi en avance par rapport aux étudiants, étant même à l’origine de la création de l’European- Student Union.

Il n’est pas inutile de rappeler que si les trois sociologues ont été des contemporains et observateurs du 68 lycéen, les auteurs qui suivent sont des anciens militants lycéens, dont trois furent des acteurs impliqués dans ces mouvements des années 68 : Robi Morder, Didier Leschi, Philippe Ariès. Karel Yon a été un militant étudiant des années 1990, et Flora Saladin fut une dirigeante du syndicat lycéen FIDL.

Beaucoup d’acteurs de ces mouvements lycéens sont devenus étudiants – c’était dans l’ordre des choses même si les parcours furent plus chaotiques que linéaires. Pour certains de ces acteurs, des carrières professionnelles, associatives, syndicales ou politiques ont pu les conduire à écrire romans et scénarios, ou souvenirs autobiographiques dans lesquels quelques pages évoquent leurs années lycée. Ce sont des sources qui permettent, sans ambition de vérité historique ou documentaire, de restituer un climat, des émotions donnant de la chair, une épaisseur humaine sans lesquels la compréhension de l’histoire serait amputée.

Mais qu’en est-il des sources plus classiques[[Voir en fin d’ouvrage la bibliographie et les sources.]] ? Il y a certes la presse, écrite et audiovisuelle librement accessible dans les bibliothèques, y compris dans leurs fonds audiovisuels. Du côté des archives publiques, celles de la police et de la justice, les délais de communication sauf dérogations, ne permettent pas d’avoir un accès libre à la totalité de notre grosse décennie.

Il reste les archives des acteurs qui, plus encore que les archives étudiantes, font penser à un gigantesque puzzle dont il faut rassembler les morceaux dispersés. La Cité des mémoires étudiantes en dispose de quelques-uns. Les générations lycéennes se succèdent rapidement, les collectifs et organisations parfois informels, peu structurés, ne disposaient que de peu de moyens. Tracts, journaux, affiches s’entassaient chez les militants – pour les lycéens cela voulait dire chez les parents et au gré des déménagements beaucoup a disparu dans les poubelles et décharges. Ce n’est qu’en 1981 qu’est créé le Centre de documentation et d’information lycéen, visant à fédérer, recueillir, et promouvoir les journaux lycéens, relayé ultérieurement par J.presse, puis en 1998 l’Observatoire- des pratiques de presse lycéenne et l’association Jets d’encre en 2004[[Olivier Belin, « La presse lycéenne, permanences d’un média éphémère », Fabula / Les colloques, Les éphémères, un patrimoine à construire, www.fabula.org/colloques/document2914.php]]. Pour la période précédente la publication de La Fabuleuse histoire des journaux lycéens, reproduisant des journaux issus d’archives personnelles de militants, atteste de l’utilité de cette presse pour connaître l’état d’esprit qui régnait dans les établissements secondaires.

Ce sont les organisations politiques ou syndicales « adultes » de référence qui ont pu sauvegarder des fonds documentaires, mais là encore les déménagements, les nettoyages, l’absence ou la faiblesse de la préoccupation archivistique alors qu’il y a tant d’urgences militantes du quotidien, n’ont pas permis de miracle. Il n’y a pas d’archives des CAL, encore moins des coordinations ou comités de grève par nature conjoncturels. Toutefois des dons d’organisations, des dons de militants conscients de la valeur de leurs cartons à des institutions patrimoniales donnent plus de chance aux chercheurs de mieux travailler.

D’où parlez-vous camarades ?

Le présent livre doit beaucoup aux Éditions Syllepse qui depuis longtemps avaient compris l’intérêt de ce sujet et nous ont d’abord stimulés, puis soutenus. Les cinquante ans de 1968 étaient une bonne occasion, et nous avons fait le choix de solliciter des témoignages d’horizons variés : Paris/banlieue/province ; général/technique.

Nous devons avertir nos lecteurs : nous avons été élèves engagés dans les lycées pour l’un (Robi Morder) dès 1968 à 1974, et pour l’autre (Didier Leschi) de 1972 à 1981. Séparément – en concurrence même – puis ensemble dans ce qu’on a appelé l’extrême gauche. Nous avons connu de l’intérieur les assemblées générales, les coordinations, l’élection de collectifs et comités de grève, la préparation de manifestations, les rencontres et négociations avec les autorités comme avec les alliés – syndicats, associations de parents d’élèves. Comme tant d’autres, nos parcours n’ont pas été linéaires : exclus à cause de nos activités, nous propagions ailleurs la cause commune de l’action collective d’une sorte de « contre-pouvoir » lycéen, antiautoritaire et organisé. Robi entre au CAL Turgot à Paris en 1968. « Non autorisé à passer en classe supérieure dans l’établissement » comme 200 autres élèves en 1971 (après l’affaire Guiot). Aucun établissement parisien ne voulant d’un « agitateur » sorti de Turgot, il s’exile en banlieue, à l’annexe du lycée Berlioz à Vincennes, qu’il fait débrayer 24 heures contre la « circulaire Guichard ». Il découvre un milieu autre que celui des lycées parisiens et des grandes métropoles aux élèves très politisés. Muni d’un livret/casier devenu « vierge », il s’inscrit en 1972 au lycée Charlemagne où il avait été refusé un an auparavant et c’est là qu’il mène la grève contre la loi Debré du printemps 1973. Didier n’est pas loin, exclu du lycée de Rueil en juin 1973, s’inscrit à Turgot en 1973. Robi, après un baccalauréat obtenu fin 1973, passe quelques mois au lycée Voltaire en classe prépa mais abandonne en cours de route, demeurant toutefois pendant deux ans au « secrétariat jeune » de la LCR pour s’occuper du « secteur lycéen », puis du secteur CET (enseignement technique) dont le responsable est Jacques Syrieys dit « Ezé ». Didier est exclu de Turgot en 1976, passe trois ans au CET d’imprimerie à Colombes où il obtient un CAP de typographe, puis passe en candidat libre le bac en 1981 grâce au soutien de professeurs du lycée Arago, et fait à son tour un an de prépa au lycée Paul-Valéry. Entre le CET et la prépa, il est devenu une sorte de permanent politique et syndical.

Les chemins parallèles finissent par se rejoindre, nous nous rencontrons dans les coordinations du mouvement de 1976. Cette rencontre n’est ni uniquement ni strictement politique. Jeunes de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), de Révolution ! devenue Organisation communiste des travailleurs (OCT), de l’Alliance marxiste révolutionnaire (AMR), entrée au Parti socialiste unifié (PSU), nous partageons, malgré nos querelles doctrinales, une même volonté de promouvoir l’auto-organisation, et plus largement les mêmes aspirations à changer la vie qui nous distinguent – nous le pensions et vivions ainsi – des autres courants tels les Jeunesses communistes/Union nationale des comités d’action lycéens (JC/UNCAL) et l’Alliance des jeunes pour le socialisme/Organisation communiste internationaliste (AJS-OCI). Après les coordinations ou des réunions unitaires, il n’était pas rare que l’on se retrouve pour manger un couscous ou un grec dans le quartier Saint-Séverin, bon marché à l’époque. Rien d’étonnant à ce qu’en 1977 nous finissions par faire organisation commune, dans les CCA (Comités communistes pour l’autogestion) rassemblant les partisans révolutionnaires de l’autogestion venant des minorités du PSU, de la LCR et de l’OCT. Nous y trouvons Maurice Najman, cofondateur des CAL à Decour, ou Patrick Rozenblatt militait également, faisons connaissance avec Colette Portman, figure des Comités d’action de l’enseignement technique (CAET) de 68. Par ailleurs, nous travaillons ensemble avec Jacques Serieys pour réfléchir à l’intervention dans la coordination permanente des CET/LEP (CP-CET/LEP) impulsée par la CGT en direction du technique. Cette expérience sera déterminante quand nous impulserons la CPL.

La Coordination permanente lycéenne (CPL), c’est la concrétisation en 1979 d’un projet que nous défendions, celui d’un syndicat lycéen. Nous l’avons porté, Didier « de l’intérieur », Robi en appui politique et matériel. L’on passe sans forcément nous en rendre compte d’une période (« les années 68 ») à une autre.

Ce n’est pas un hasard si, par la suite, dans nos recherches nous nous sommes intéressés aux répertoires d’action collective à partir de ces expériences de la jeunesse scolarisée qui ont ensuite irrigué les mouvements sociaux, syndicaux dans les entreprises puisque le salariat était l’avenir de l’écrasante majorité des lycéens et étudiants.

Ce que nous avons pu observer en tant qu’acteurs impliqués est un atout, mais peut également constituer un obstacle si nous ne nous appliquons pas les règles de l’art et des sciences historiques et sociologiques. D’abord l’objectivité. Traiter des mouvements lycéens comme d’un objet ayant diverses facettes qu’il faut arriver à connaître. Or, nos souvenirs, notre mémoire sont empreints des partis pris de l’époque. Il faut donc nous traiter nous-mêmes comme nous traitons les témoignages des acteurs, en vérifiant avec d’autres sources, en recoupant. Notre connaissance elle-même était limitée par nos cadres d’action. Ainsi, dans des écrits antérieurs avons-nous beaucoup utilisé nos archives personnelles, notre documentation, interrogé des acteurs de l’époque qui étaient aussi souvent des proches, des camarades, des amis qui étaient dans le camp des « vainqueurs », ou plutôt des courants majoritaires à la tête des mouvements lycéens des années 68. La quasi-absence dans l’historiographie de l’UNCAL, des JC, de l’AJS, des chrétiens de la JEC, des libertaires et anarchistes, des lycées de villes moyennes ou petites, de l’enseignement technique ne signifie pas qu’ils étaient inexistants, loin de là. Mais ils ont laissé peu de traces, et il faut là aussi patiemment remonter les pistes et les sentiers de la connaissance.

Ce livre, nous en sommes conscients, peut en subir les reproches, mais il n’a pas vocation à l’exhaustivité, il se veut autant ouverture d’un chantier de recherche qu’invitation à un voyage dans une histoire vivante partagée par les générations et toujours actuelle.

Didier Leschi et Robi Morder : Quand les lycéens prenaient la parole. Les années 68

Didier Leschi et Robi Morder : Quand les lycéens prenaient la parole. Les années 68

Source : Editions Syllepse – Germe

Paris 2018, 304 pages, 15 euros