La Commune de Paris dura 72 jours, avant d’être écrasée dans le sang par la réaction versaillaise. Nous vous proposons le texte du principal historien vivant de la Commune, Jacques Rougerie

Notes pour servir à l’histoire du 18 mars 1871

Le samedi 18 mars 1871, le peuple de Paris monta « à l’assaut du ciel », pour reprendre l’expression de Karl Marx. La Commune de Paris dura 72 jours, avant d’être écrasée dans le sang par la réaction versaillaise. En ce 147ème anniversaire d’un événement qui fit basculer l’ordre bourgeois, nous vous proposons le texte du principal historien vivant de la Commune, Jacques Rougerie, extrait du livre Mélanges d’histoire sociale offerts à Jean Maitron, publié par les Éditions ouvrières en 1976.

On l’a maintes et maintes fois contée, cette histoire du 18 mars. Les sources ni les témoignages ne manquent. Chaque historien de la Commune « y va » nécessairement de son récit, critiquant, affinant ceux de ses prédécesseurs. Je n’ai pas l’intention de jouer au jeu très rhétorique des confrontations, pour repérer dissemblances et divergences, faire se heurter les conclusions. Il vaut bien mieux au contraire souligner les progrès qu’on n’a cessé de réaliser, lentement et durement, depuis les tout premiers auteurs — dont notre cher Lissagaray, ou Georges Bourgin (sur bien des points encore irréprochable) — jusqu’aux plus récentes étude de Maurice Choury, dans La Commune au cœur de Paris (la plus poussée et la mieux documentée), ou d’Henri Lefebvre, qui, dans La Proclamation de la Commune, s’essaie à « reconstituer heure par heure cette journée, d’en donner le film », pour en tirer, en matière d’insurrections et de révolutions, les leçons que l’on sait touchant la spontanéité populaire, très séduisantes, mais tout aussi bien discutables.

À m’en tenir aux récits (qui naturellement appuient et conduisent à des conclusions diverses), j’avoue n’en avoir pas à ma suffisance. Quelques raisons de ma gêne. N’aurait-on pas trop violemment et trop simplement braqué tous les feux sur Montmartre ? Ce qui s’y passa (qui constitue en moyenne 90 % de presque tous les récits) fut sans doute, fût peut-être essentiel. Mais que se passait-il ailleurs, à la Villette, à Belleville, dans le XIe arrondissement (où siégeait, rue Basfroi le Comité central de la garde nationale), dans les quartiers ouvriers du Sud de la capitale ? On n’y fait que de modestes allusions. Et pourquoi, en quoi, l’événement montmartrois fut-il « essentiel » ? Est-ce seulement — c’était assurément quelque chose de grave — parce qu’entre 16 et 17 heures on y exécuta sommairement deux généraux ? J’observe qu’à ce moment, si ma chronologie est exacte, Monsieur Thiers a déjà quitté Paris, précipitamment. Est-ce le seul fait déterminant qui se produisit à Montmartre même ? Et il y a certes toutes les questions qu’on se pose, auxquelles chacun apporte des réponses si différentes : spontanéité, organisation ; rôle du Comité central, d’autres groupes révolutionnaires, et Dieu sait s’ils étaient nombreux à Paris ; réactions « tumultuaires » de la foule (point sur lequel on brode volontiers, mais quelle documentation permet d’en parler vraiment avec sérieux ?).

C’est peut-être moins la diversité des réponses qui me gêne, bien que cela ne soit pas sans importance, qu’un autre aspect des choses : sont-ce bien les vraies questions que l’on pose. A‑t-on posé surtout toutes les questions ? Je ne reviens pas sur les « effets de foule », difficilement mesurables. Tout de même, puisque « la foule », en ce jour, ce sont les femmes peut-être, mais aussi et d’abord le peuple armé ou (ceci soit dit sans irrévérence aucune) simplement costumé en garde national – 300.000 hommes -, qu’ont fait exactement les bataillons de la garde, spécialement ceux des quartiers populaires ? Plus généralement qui a fait le 18 mars ? Georges Laronze est à peu près le seul à s’être posé vraiment le problème : il n’en a pas, faute d’enquête suffisante, dit assez. Et il y a encore cette question des ordres qui furent donnés par le Comité central. Maurice Choury les à fort bien répertoriés, dans toute la mesure où cela était possible, et peut conclure que le Comité central joua un rôle bien plus actif ce jour que ne disaient certains. Je le veux bien ; mais, anticipant sur des remarques qui vont suivre, j’observe ceci : 11 h. 30, Comité central ; ordre est donné aux 65e et 192e bataillons de « se porter sur Montmartre ». J’ai tout un faisceau de témoignages concordants qui montrent suffisamment que, mobilisés dans la matinée, ces deux bataillons ne sont jamais montés là-haut. Ils sont restés sur place, « de piquet » à de quelconques barricades de leur arrondissement (le XIe) toute la journée ; au soir, tous deux ensemble sont partis occuper et fortifier les Buttes-Chaumont. La vraie question n’est-elle pas alors celle-ci ? : si ordres il y eut bien (Assi, qui était rue Basfroi, reconnaît lors de son interrogatoire en avoir signé « plus de quarante comme celui que vous me présentez » — on n’en a jamais retrouvé autant), ceux-ci furent-ils communiqués, entendus, appliqués, et dans quelle mesure ? Pour en finir avec mes interrogations, qui n’aura remarqué quelle difficulté les historiens ont à nommer ce 18 mars ?

On dit, selon les sources, selon les camps, « l’émeute », « l’insurrection » (quelquefois la Révolution), « le mouvement », « la journée », ou tout bonnement « le 18 mars ». II faudrait pourtant se prononcer plus catégoriquement, car il y va de la nature et de la portée de l’événement. On sait bien qu’il y eut agression de l’armée, et riposte populaire ; mais sous quelle forme ? Jean Maitron pour sa part a versé au dossier cette fameuse lettre d’Eudes de 1873, qui révèle qu’Eudes (XXe arrondissement) et Duval (XIIIe) avaient décidé de former avec les deux légions qu’ils commandaient (et quelques autres bataillons) une « armée révolutionnaire », outrepassant sensiblement les consignes d’un Comité central qu’ils trouvaient trop mou. Armée pour la défensive, ou (s’agissant de blanquistes) pour une éventuelle offensive ? Faut-il dès lors prendre en considération la possibilité d’un « complot » dans certains rangs parisiens ? Eudes ajoute certes que cette armée n’eut pas le temps d’être constituée. Il n’en reste pas moins que, chacun le sait, Duval a vigoureusement agi (sinon Eudes lui-même) dans la journée du 18 mars.

Ne serait-il pas temps que l’on cherche à mettre un peu d’ordre dans tout cela ? C’est ce que je m’essaierai à commencer de faire, procédant comme le voulait faire Henri Lefebvre à une tentative de reconstitution de ce qui se passa heure par heure, mais aussi lieu par lieu, et usant d’autres sources que les siennes. Non que je fasse profession d’un culte excessif pour l’histoire si mal dite « événementielle ». Il est des moments où elle est indispensable, et je crois qu’elle l’est ici, si l’on veut retrouver le véritable sens du 18 mars. Georges Lefebvre s’est préoccupé jadis fort sérieusement du temps qu’il avait fait le 9 thermidor. C’était une question d’histoire. Le 18 mars 1871, j’ai commencé par le vérifier, il ne faisait pas beau.

Puis-je vraiment apporter du nouveau ? On aura bien souvent l’impression, à là lecture de ces « notes », de déjà su. J’use évidemment de toutes les sources déjà connues. J’ai lu la presse, en général peu documentée dans le détail, ce détail qui me paraît indispensable. Pour tenter de parler un peu neuf, je me suis servi des documents rassemblés par les conseils de guerre qui eurent à juger les « insurgés » de 1871. Des historiques qui ont été dressés des activités de chaque bataillon de la garde nationale, de mars à mai. Avec plus de succès, des dossiers des prévenus, pour tenter de savoir ce qu’avait fait chacun ce jour du 18 mars. Quête longue, souvent décevante. On conçoit que l’inculpé n’avoue pas volontiers sa conduite en ce moment décisif. Ce qui est plus étonnant, c’est que la redoutable question : où étiez-vous, qu’avez-vous fait ce jour ? n’est que rarement posée. Voudrait-on ne point trop insister sur ce point délicat ? C’est dire que les renseignements obtenus ne sont pas aussi fournis que je l’eusse souhaité. La quête cependant ne fut pas inutile. Toutes précautions prises, tous recoupements faits, et je ne retiens naturellement que le sûr, ce qui est. confirmé multiplement, la source ne me paraît pas si médiocre.

Sauf compléments et critiques que j’attends, et naturellement sauf erreur, il me semble que j’ai pu, mieux que grossièrement, retrouver et les hommes, et surtout les bataillons et les groupes qui « agirent » le 18 mars, et ce qu’ils firent. J’espère que les résultats de cette enquête, aussi complète que je le pouvais, ne seront pas trop vite infirmés ; par d’autres sources, car d’autres sources, il ne peut pas ne pas y en avoir[[On me pardonnera de ne pas citer à chaque fois, pour chaque affirmation, l’origine exacte. Pour les sources classiques, Vinoy, Da Costa, Vallès, Vuillaume, Boursier, Nestor Rousseau, tous les témoins qui comparaissent devant la commission d’enquête sur les événements du 18 mars, et tant d’autres encore, ce sont — on les reconnaîtra facilement — celles que mentionne toute histoire récente de la Commune. S’agissant des dossiers des conseils de guerre ou de tout autre document puisé dans les Archives historiques de la guerre à Vincennes, ce serait lourdement encombrer chaque fois le bas de ces quelques pages. Car il faudrait chaque fois tel numéro de dossier de tel conseil de guerre, soit bien plus d’une centaine de références vérifiées et recoupées par ailleurs. Je puis fournir naturellement à qui le voudrait toute indication précise nécessaire.]].

Jacques Rougerie

né en 1932, est un historien français, maître de conférences honoraire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de la Commune de Paris, il a renouvelé en profondeur son histoire. Sa réflexion porte aujourd’hui sur le rapport des communards à la démocratie. Il a également conseillé Peter Watkins pour son film sur la Commune.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages :

— Procès des Communards, Julliard, 1964

— Paris libre 1871, Seuil, 1971.

— La Commune de 1871, PUF, coll. Que sais-je ?, 1988

— Paris insurgé — La Commune de 1871, coll. « Découvertes Gallimard / Histoire » (no 263), Gallimard, 2006, 2012 (Nouvelle édition, première parution en 1995). Plusieurs textes (articles de revue, contributions à des colloques,inédits) sont consultables sur son site www.commune-rougerie.fr

Le mur des Fédérés Fédérés fusillés pendant la Commune de 1871

Le mur des Fédérés Fédérés fusillés pendant la Commune de 1871

Résumé de la journée du 18 mars 1871

Le soulèvement du 18 mars 1871 est la riposte des Parisiens à la décision du gouvernement d’Adolphe Thiers de leur retirer leurs armes et leurs canons. En 24 heures, le gouvernement et les troupes régulières se replient sur Versailles et abandonnent la capitale aux émeutiers. C’est le début de la Commune de Paris.

Le contexte

La guerre franco-allemande est désastreuse pour la France. Paris est assiégé par les troupes allemandes depuis le 18 septembre 1870. Le gouvernement provisoire signe l’armistice le 28 janvier. Le 26 février, l’Assemblée nationale (réfugiée à Bordeaux) ratifie le traité de paix. Pendant le siège de Paris, des éléments de la Garde nationale ont déjà manifesté leur mécontentement à propos de la conduite des opérations et leur méfiance vis-à-vis du gouvernement notamment lors des journées du 31 octobre et du 22 janvier. La convention d’armistice prévoyait l’occupation partielle de Paris ce qui exaspère les Parisiens qui ont tenu la ville face aux armées prussiennes et fait monter la tension. Cette occupation est réduite à trois jours (1er au 3 mars).

Conformément à la convention d’armistice, la Garde nationale a conservé ses armes et a sous sa garde les canons fabriqués pendant le siège et payés par la souscription des parisiens qui considèrent que ces 400 pièces d’artillerie leur appartiennent. Le gouvernement a fait plusieurs tentatives pour les récupérer.

Les préparatifs

Le gouvernement est décidé à rétablir son autorité dans Paris. Parallèlement l’Assemblée nationale prend un train de mesures qui va faire basculer la population dans la guerre civile : suppression des moratoires sur les loyers, les effets de commerce, la diminution de la solde quotidienne des gardes nationaux.

Le 17 mars au soir, Adolphe Thiers et le Conseil des ministres décident d’enlever les canons qui sont entreposés à Belleville et Montmartre.

Le déroulement de l’insurrection

Le 18 mars à trois heures du matin, les soldats se mettent en marche vers leurs objectifs qui sont atteints avant 6 heures, mais les chevaux et attelages prévus sont en retard et le retrait des premiers canons prend du retard. La population qui se réveille, se rassemble ; les gardes nationaux arrivent en armes. Le Comité central de la Garde nationale alerté fait battre l’alarme dans le XIe arrondissement et ordonne d’élever des barricades dans le quartier.

Vers 8 heures, des soldats du 88e régiment de ligne fraternisent avec la population. Le général Lecomte tente de s’y opposer, ordonne de tirer sur la foule mais ses soldats mettent crosse en l’air. À 9 heures, le général est fait prisonnier et conduit au Château-Rouge, tandis que les 80 gendarmes qui l’entourent sont emmenés à la mairie du XVIIIe arrondissement. Les troupes du général Paturel se disloquent. Une partie de la réserve du général Subvielle fraternise aussi. La permanence du Comité central de la garde nationale est renforcée par des délégués qui arrivent de leurs quartiers encore tranquilles.

Vers 10 heures, le gouvernement apprend que les troupes du général Faron fraternisent et abandonnent leur matériel. Il y a des barricades dans le faubourg Saint-Antoine, à Ménilmontant. Le gouvernement et le commandant en chef de la garde nationale, le général d’Aurelle de Paladines, tentent d’organiser une offensive en s’appuyant sur les Gardes nationaux des quartiers bourgeois du centre et de l’ouest de la capitale. Sur les 12 000 escomptés à peine 600 répondent à l’appel et retournent chez eux lorsqu’ils constatent la faiblesse de leurs effectifs.

Vers 13 heures, le général Lecomte est transféré à Montmartre sur l’ordre d’un comité local de vigilance. Il est pris à partie par la foule en fête et par ses propres soldats. Il y est rejoint par un autre prisonnier, le général Clément-Thomas, un des commandants de la sanglante répression du soulèvement de juin 1848, qui a été reconnu bien qu’il soit en civil. Vers 14 heures, le Comité central de la Garde nationale donne l’ordre à tous les bataillons de converger sur l’Hôtel de Ville. À ce moment-là, Montmartre, la gare de Sceaux, la mairie du XIVe, la gare d’Orléans, le Jardin des Plantes, le palais du Luxembourg, la mairie du Ve sont aux mains des révoltés.

Vers 15 heures, le gouvernement se divise sur la conduite à tenir : quitter Paris pour y revenir en force ou organiser la résistance dans les quartiers ouest. Affolé par des Gardes nationaux qui défilent devant le ministère où les ministres se trouvent, Thiers décide de quitter Paris pour Versailles et ordonne l’évacuation totale des troupes et le départ de tous les fonctionnaires.

En fin d’après-midi, à Montmartre, la foule attaque le poste de la rue des Rosiers où se trouvent les généraux Lecomte et Clément-Thomas, qui sont sommairement exécutés, malgré l’intervention du Comité de vigilance de Montmartre ainsi que du maire du XVIIIe, Clemenceau. Un peu plus tard, le général Chanzy échappe de peu au même sort. L’Hôtel de Ville, où Jules Ferry tente d’organiser la résistance est abandonné par les soldats.

Vers 20 heures, l’état-major de la Garde nationale, place Vendôme, la Préfecture de police (vide) sont au mains des révoltés alors que l’Hôtel de Ville est encerclé. Les ordres du Comité Central sont purement défensifs : « Barricades partout. Ne pas attaquer ». Le bataillon cernant l’Hôtel de Ville se retire. Jules Ferry reçoit l’ordre d’abandonner l’Hôtel de Ville. Vers 23 heures, l’Hôtel de ville est envahi et le comité central de la Garde nationale s’y installe.

Victorieux dans Paris, le Comité central refuse de marcher sur Versailles comme certains le lui conseillaient. Son but en effet n’est pas la prise du pouvoir mais bien la résistance à un coup de force gouvernemental, dont les intentions primitives restent obscures. Provocation ? Restauration (l’Assemblée est en effet aux deux tiers monarchiste) ? Stratégie d’Adolphe Thiers pour s’assurer l’accès au pouvoir dans la sanglante répression contre Paris ?

Conséquences

Malgré une ultime conciliation menée par les élus parisiens, la rupture entre le gouvernement légal et les insurgés est consommée. Dès le lendemain le gouvernement prend des mesures pour isoler les communications entre Paris et la province.

De son côté le Comité central occupe l’Hôtel de ville sous la direction Édouard Moreau qui convainc ses collègues d’organiser les élections municipales contre une minorité d’inspiration blanquiste qui voulait sans attendre marcher sur Versailles.

La Commune de Paris commence.

Source : Société Populaire de Villefranche-sur-Saône

Télécharger “histoire de la commune de 1871” de Prosper Olivier Lissagaray

“L’exécution fut aussi folle que l’idée”

On se souvient que c’est par cette phrase à l’emporte-pièce que Lissagaray caractérise, juge et condamne l’agression gouvernementale du matin du 18 mars. Je ne m’attarderai pas longtemps sur ce point, mais peut-être y aurait-il lieu aujourd’hui, si l’on veut reconstituer du mieux que possible les réactions de Paris, d’examiner davantage.

Naturellement, Lissagaray a raison a posteriori. Quelques remarques cependant, rapides, mal étayées — l’historien n’est que médiocre stratège. L’opération aurait été de toute évidence mal conduite, avec trop peu d’hommes, au trop mauvais moral.

Avec trop peu d’hommes ? 15.000 soldats et quelque 3.000 gendarmés et gardiens de là paix. Je ne crois pas me souvenir qu’on en ait engagé beaucoup plus pour écraser l’insurrection pleinement développée de Juin 1848, ni davantage, de brigades pour contenir Paris le 2 décembre 1851. La ville, même avec les trop fameux canons de Montmartre (qui n’étaient pas chargés, qui n’étaient pas « braqués » sur Paris, mais rangés en bon ordre sur les Buttes, comme au magasin), paraissait-elle constituer un danger plus considérable ce 18 mars que vingt ans auparavant ? On avait eu raison sans grand peine d’elle le 31 octobre et le 22 janvier.

“Les insurgés hissant les canons sur les hauteurs de Montmartre” : aquarelle de Constantin de la Girennerie.

“Les insurgés hissant les canons sur les hauteurs de Montmartre” : aquarelle de Constantin de la Girennerie.

Sans doute les choses ont-elles changé depuis ces dates, mais la question serait précisément de savoir exactement ce qui a changé. Le moral des troupes ? Il est exact qu’on « fraternisa » volontiers : à Montmartre, comme chacun sait (mais, à y regarder de près, on n’en a de preuve sérieuse que pour une fraction de l’un des bataillons du 88e de marche, qui en comptait trois) ; à Belleville et aux Buttes-Chaumont, des témoins l’affirment (mais la division Faron, chargée de l’attaque, s’est repliée, me paraît-il, en assez bon ordre, après quelques solides échauffourées, et son 109e de ligne bataille encore assez vigoureusement l’après-midi au nord du Xe arrondissement). Une dépêche de Jules Ferry— 10 h 30 — laisse entendre que le bataillon qui est place de la Bastille fraternise vraiment « par trop » (mais la brigade Wolff qui tient la place et tous ses alentours ne s’est retirée vers le centre qu’à midi, sur ordre…). On pourrait aussi bien dresser un catalogue instructif des troupes qui ne fraternisèrent ou ne se débandèrent pas. Toutes ces parenthèses pour qu’on n’en vienne pas à minimiser la capacité de résistance, non seulement par « effets de foule », mais aussi bien militaire, des Parisiens.

Faut-il incriminer la mauvaise « conduite » de l’« exécution » ? Je remarque seulement que ces « mauvais » généraux, on les retrouve tous dans les rangs des vainqueurs de la bataille de mai. Je m’égare peut-être vers de fausses questions, et de toute façon mes compétences et mes sources me contraignent à esquiver le problème. C’est ce que j’aurai à dire plus loin des réactions populaires réelles qui me force à ces interrogations. Je demeure persuadé que le 18 mars ne fut pas que tranquille douceur fraternisante et navrante débandade militaire.

Deux remarques encore, qui peuvent contribuer à une analyse plus exacte de ce qui se passa le 18 mars. Avec la première, je ne quitte pas le terrain des opérations militaires. Qu’on les considère d’un peu près ! Elles visent juste. S’il est bien question de « canons », il est question aussi de bien plus que cela : on le devinait d’ailleurs à lire la déclaration de Thiers du 17 mars. Le plan offensif est net. Il s’agit de reprendre Montmartre, Belleville, la Villette. les XVIIIe, XIXe, XXe arrondissements. Depuis l’armistice et la formation du gouvernement Thiers, l’autorité, on peut le constater à lire simplement les dépositions faites devant la Commission d’enquête sur l’insurrection du 18 mars, a bien grand-peine à s’exercer dans la capitale.

Et ces trois hauts lieux de la révolution sont, eux déjà, comme de petites villes (énormes en réalité par leur population) totalement indépendantes, carrément rebelles, hors absolument de l’ordre et de la loi. Ce n’est pas assurément le maire Clemenceau qui est maître dans le XVIIIe ; ce sont — rivaux en même temps que confondus, et tous deux de forte nuance blanquiste — le sous-comité d’arrondissement de la garde nationale, rue des Rosiers, et le comité de vigilance du Château-Rouge qui s’y font obéir, cela depuis le 3 mars au moins. À la Villette, depuis le même 3 mars, le club de la Marseillaise, rue de Flandre, s’est constitué en « comité de salut public », dirigé par l’international Pillioud, et règne, en l’absence d’ailleurs depuis longtemps de toute municipalité régulière. Pas de municipalité depuis longtemps non plus à Belleville (il y a une vague commission municipale, démissionnaire depuis un bon mois), et le 27 février, l’atmosphère devenant décidément irrespirable pour ses troupes, le général Caillié, commandant le 2e secteur, dernier représentant de l’ordre dans le XXe, a dû quitter son quartier général du 79 rue de Belleville, laissant libre cours à « l’anarchie ». Une note cueillie au hasard d’un dossier de conseil de guerre m’apprend qu’à peu près aussitôt Eudes l’y a remplacé « avec son état-major », Eudes qui, le 15 mars — là chose était faite bien auparavant — est reconnu par le Comité central comme chef de la XXe légion. Eudes qui correspond aussi avec Duval. S’il veut gouverner, le Gouvernement doit maîtriser ces hauteurs qui le défient.

On a en outre très raisonnablement pris soin d’isoler le XIe arrondissement d’où une éventuelle rescousse pouvait venir aux rebelles, le bloquant au nord, lui interdisant toute redoutable incursion en direction du centre, de l’Hôtel de ville par ailleurs solidement protégé, par l’occupation de la Bastille, du boulevard Richard-Lenoir, du haut de la rue du Faubourg-du-Temple. Pareillement, l’occupation en force de la place Clichy. parera à toute intervention des Batignolles. Ce n’est pas tant ici là stratégie qui m’occupe : j’observe plutôt que ce « plan » dessine admirablement, en parfait négatif, les contours du Paris déjà rebelle, ou qui pourrait le devenir.

Trouvera-t-on des failles à ce plan ? Rien en direction de la rive gauche ; mais ce n’est pas si sûr. Rien d’offensif (sauf un projet vers la Glacière, non réalisé), mais on ne la néglige pas. Les quais sont fortement défendus, les points clés de passage, place Saint-Michel, pont d’Austerlitz, bien tenus, on garde le Panthéon, avec des réserves au Luxembourg. On peut considérer d’ailleurs comme sûrs (ils le seront à peu près) les « bourgeois » VIe et VIIe. Les XIVe et XVe, peu peuplés ; lointains, peuvent-ils constituer un danger ? (Ils auront tout de même leur rôle le 18 mars.) On ne s’est pas trop soucié non plus du XIIIe, lui aussi lointain, lui aussi maigrement peuplé. Seulement, c’était l’arrondissement du blanquiste Duval, un arrondissement qui, comme Belleville, comme Montmartre, s’est « libéré » — coïncidence ? — dès le 3 mars ; Duval est devenu le chef d’une peu nombreuse, mais vigoureuse XIIIe légion. De là va venir la plus résolue des contre-attaques.

Ma seconde remarque — anodine en apparence — touche au problème des termes dont on qualifie la journée du 18 mars. Un me semble avoir été trop négligé (sauf, encore, par Georges Laronze) ; c’est pourtant celui même dont usent unanimement acteurs et témoins communeux. « Mise en scène imitée du 2 décembre », note le relieur Clémence dans son petit agenda conservé aux archives de la Préfecture de police. Adolphe Bouit, Maljournal (qui sont comme Clémence du Comité central, et également de l’internationale), le bizarre Lullier, Jules César Zéangerler, capitaine au 74e bataillon de Belleville, tant d’autres, si « obscurs » qu’il ne vaut pas de rappeler leurs noms, tous parlent d’un « autre », d’un « nouveau » Deux décembre (Allemane ne dit pas autre chose : « coup d’Etat monarchique »). Ce n’est pas seulement un mot que je suis en train d’ajouter à la liste. C’est ainsi préférentiellement qu’on devrait qualifier ce qu’on nomme parfois le « mauvais coup » du 18 mars ; car c’est ainsi, avec tout le poids dont le terme est chargé, que l’a ressenti en profondeur ce Paris populaire pétri de souvenirs. On est revenu de vingt ans en arrière, de nouveau la République, ce mot chargé aussi de tout un poids, toute la République avec tous les espoirs : qu’elle porte, est cruellement, absolument « en danger ». Pour qui sait un peu son Paris du XIXe siècle, l’emploi de ce simple qualificatif « Deux décembre » peut nous faire — timidement mais certainement — entrer dans cette histoire si difficile à dire des « mentalités ». À le négliger, il me paraît qu’on court le risque de manquer quelque chose d’essentiel dans l’histoire profonde des réactions populaires.

Matinée défensive

Mais j’ai promis de décrire, heure par heure, lieu par lieu, pas à pas. Commençons — pourquoi pas ? — par Montmartre, si bien connu, du moins nous le dit-on. C’est toujours avec intérêt qu’on relit ces pages de La Vérité sur la Commune, qui furent pour Henri Lefebvre la révélation, « le » document qui dévoile le sens de la journée. Mais non sans amusement (cette histoire du duel qui mit aux prises, gros sabre contre fine épée, l’ouvrier Pigerre — ébéniste de chez Pleyel que nous connaissons bien — et un vaillant colonel — on ne sait de quel régiment —, cela a quelque peu un air de Rocambole). Non sans certains agacements, car trop de détails dans cette Vérité et dans le récit tout entier de Lefebvre, apparaissent à l’examen trop souvent inexacts ; sans parler de la fameuse pause « casse-croûte », à midi (midi, ce n’est pas l’heure de déjeuner pour le populaire au XIXe siècle) qui ferait retrouver la « quotidienneté » en plein exercice de la spontanéité. J’ai dit déjà aussi que l’exécution des généraux n’était pas pour moi l’événement nécessairement déterminant.

Je serai plus terre-à-terre. Qui, quand, comment, sinon pourquoi ?

Les troupes sont à pied d’œuvre à cinq heures du matin, et, attelages ou pas, commence l’évacuation des canons, qui ne sont gardés que par une dizaine d’hommes du 61e bataillon de la garde nationale, naguère formé sous Blanqui et Razoua, « milice prétorienne » des comités de Montmartre.

Au petit matin, foule, et femmes certes ; c’est chose à ne pas négliger, même si l’on n’en peut mesurer l’impact réel, mais on en a assez dit là-dessus. Ce qui me frappe, c’est la puissante unanimité avec laquelle réagissent les bataillons du XVIIIe. Dans la journée, sur vingt bataillons qui existent réellement, tous ou à peu près vont se dresser. Trois absents seulement : le 32e, un bataillon « à petit numéro » (celui de Sutter Laumann), entendons de ceux qui existaient avant les grandes levées du siège et sont probablement à majorité bourgeoise : il est de garde à la mairie et y reste ; le 245e (de la Goutte-d’Or) qui « a refusé de se laisser armer » : les bataillons à « gros numéro », formés les derniers, sont souvent composés de vétérans dont on peut concevoir que la vigueur combative ne soit pas bien grande ; le 124e enfin, pourtant solidement et depuis longtemps “fédéré” : mais il est du quartier de la Chapelle, loin du théâtre des événements.

Qui voit-on agir dès le matin, et surtout sur la Butte ? Le premier, le 78e (Nord du quartier Clignancourt) qui, après s’être réuni boulevard Ornano, se porte sur les hauteurs : c’est lui qui principalement, bien que les sources classiques ne le mentionnent jamais, a fait mettre la crosse en l’air au 88e. Il ne tarde pas à être assisté du 79e (Clignancourt Ouest), du 169e (Clignancourt Est), bataillon de Pigerre et de Simon Mayer (dont on fait à tort un officier du 79e), des 125e (qui a « démissionné » son commandant) et 215e de la Goutte-d’Or. Le 129e (Clignancourt, encore) est très tôt « massé près des Buttes » et ne va pas tarder à aller monter la garde rue des Rosiers.

Six bataillons donc, immédiatement levés, tous du quartier concerné. Pas dans leur totalité bien sûr, et, si l’on aimerait le savoir, il est impossible de dire combien d’hommes, sur les 1.000 à 1.500 que peut compter chacun, ont répondu au rappel. Selon La Vérité sur la Commune, Pigerre n’aurait rameuté qu’une « colonne » (est-ce le 169e ?) d’à peu près 300 hommes. La « foule » aidant, cela fait tout de même une masse non négligeable sur les deux plateaux de Montmartre où sont les canons. Il n’y a pas de toute façon que cette riposte « directe ». D’autres groupes occupent rapidement des points stratégiques de l’arrondissement. Le 158e (Clignancourt Nord) se réunit et s’installe boulevard Ornano, puis au poste clé de la rue Myrrha. Le 220e (Goutte-d’Or) est « de piquet » rue Marcadet. Le 152e tient solidement, dans le même quartier, la rue Doudeauville.

C’est un peu plus tard sans doute que le 64e « formé des habitants de la Grande-Rue de La Chapelle, commandant Arnold, dépêché parle Comité central, s’établit place Saint-Pierre. Et comme on est encore dans cette matinée en position défensive (une défensive qui en réalité enferme les troupes dans ce quartier sur lequel elles se sont imprudemment jetées), on constitue un puissant barrage sur les « boulevards extérieurs » : le révolutionnaire 61e (vers onze heures seulement) occupe le boulevard de Clichy, le 189e le boulevard Rochechouart, et le 166e le boulevard de la Chapelle. Avec des barricades ? Sûrement ! Les auteurs et journalistes les ont bien situées, « au carrefour des rues Lepic, des Abbesses et des Dames », « place Blanche au débouché des rues Blanche et Fontaine », « au pourtour de la tour Solferino et du moulin de la Galette », place et rue des Abbesses, rue des Martyrs, rue Gabrielle, rue Germain-Pilon, etc. Mais quand furent-elles érigées ? Avant midi, selon Louis Fiaux, seulement à partir de dix-sept heures, si l’on en croit le journal La Liberté. Cela importe-t-il tellement au fond ? Dès avant midi, il est évident qu’avec des hommes et aussi quelques tas de pierres Montmartre s’est protégé de tout retour offensif possible en provenance du Paris central. On a dû perfectionner après, et, peut-être seulement sur le soir, multiplier des fortifications beaucoup plus tôt commencées. La seule question dont il me paraisse qu’il vaille la peine qu’on se la pose est de savoir si, et comment Montmartre, cité vite (et facilement) interdite et inaccessible, est, de la défensive, passé à l’offensive.

Le XVIIIe n’est pas resté tout à fait seul « dans cette bataille locale ». Il n’est pas impossible que le 228e, du IXe arrondissement, y soit intervenu « avec Bergeret » (et non, comme on le dit, le 128e, qui est du Xe). Mais ce que redoutaient surtout les gouvernementaux, c’était l’intervention des Batignolles. Elle eut lieu, quoique partielle. Du XVIIe (quartiers des Epinettes et des Batignolles seulement), deux bataillons se portèrent sur le point fort qu’était la place Clichy, le 207e, « dès sept heures », qui exhorta les troupes régulières à se retirer, et (vers la même heure, un peu plus tard ?) le 244e, « en partie » du moins, qui, ayant « chassé son commandant qui refusait de faire battre la générale », « fraternisa » avec la troupe et la « désarma ». L’intervention ne fut sûrement pas sans importance, mais on peut noter que dans son ensemble le XVIIe n’a pas dans cette matinée (ni plus tard dans la journée) fait preuve de tellement de vigueur. Leur incursion faite place Clichy, 207e et 244e sont revenus très vite s’occuper à mettre en défense leur propre parc de canons, entre les rues Legendre et des Moines, où était déjà installé le 91e, le bataillon révolutionnaire de l’arrondissement.

Au total peu d’enthousiasme ou de détermination. Le 33e (« petit numéro ») aura quelques velléités d’agir ; pour, contre l’ordre, les témoignages sont vagues, et la première hypothèse est la plus probable : il projetait d’aller place Clichy, il s’arrête au boulevard de Courcelles. Les 222e et 223e, de la plaine Monceau, sont silencieusement pour l’ordre. Le 155e des Batignolles a nettement « refusé de marcher ». De même le 90e (Batignolles) qui s’est contenté d’aller occuper le parc Monceau et le boulevard Malesherbes : c’est agir sans rien faire. Trois bataillons sur dix sont seuls à se prononcer pour la République. Mais les Batignolles ont tout de même — toutes proportions conservées — aidé Montmartre.

Ailleurs ? Cet ailleurs qui est probablement, sûrement de plus d’importance ! La division Faron attaquait Belleville et la Villette, sans doute avec trop peu d’hommes ici — car si, comme l’ont fait les historiens, on s’était trop braqué sur la citadelle de Montmartre ; ces autres hauteurs n’étaient pas moins coriaces. C’est le 173e de Belleville (dont est le membre du Comité central Adolphe Bouit) qui paraît s’être le premier opposé à l’enlèvement des canons qui sont sur la butte Piat en haut de la rue du même nom, vers les sept ou huit heures, aidé du 74e, du même quartier. Le 135e (Père-Lachaise, commandé par Ranvier) vient à dix heures leur prêter main-forte, et défendre (ou s’emparer de) la mairie de l’arrondissement, occupée par les troupes. Il n’est pas seul : le 76e et le 159e de Charonne sont montés leur donner la main, ainsi que le 203e, de l’avis de tous « un des plus mauvais bataillons du Xe », recruté dans le coin Nord-Est du quartier de l’hôpital Saint-Louis, qui jouxte Belleville, Foules naturellement, et le quartier « se couvre de barricades ». Je n’en repère précisément cependant qu’une à l’orée de la rue de Tourtille, gardée par le 63e (Belleville) ; on dit que le 80e (Père-Lachaise) est « aux barricades du quartier » toute la ; journée et y restera le lendemain.

L’affaire a été chaude, mais au fond rapide et facile. Sept bataillons sont intervenus le matin (la question restant toujours de savoir avec combien d’hommes), dix au total « agiront » dans la journée, sur un total de seize — il faut défalquer deux bataillons de l’ordre, à petit numéro, 27e de Charonne et 30e de Belleville, ou bien inertes, comme le 240e (Belleville), formé probablement de vétérans (c’est un bataillon « auxiliaire »). À souligner que si Belleville a promptement et fortement réagi (bien que trois de ses bataillons, pourtant fortement fédérés, n’aient ou ne semblent avoir rien fait : les 172e, 174e, 201e (peut-être sont-ils quelque part « de piquet »), on fait montre de plus de mollesse à Charonne, où le 218e se contentera le 18 mars d’un « service de quartier », où le 234e, après s’être réuni, se disperse sur ordre de son commandant. Dans le proche XIXe, les choses sont allées encore plus simplement. La salle de la Marseillaise est (c’est fait depuis longtemps) « érigée en forteresse », un seul bataillon a eu à intervenir pour protéger les pièces qui sont aux Buttes-Chaumont : le 164e, celui du vieux militant Lagarde, qui a fait 1830 et 1848, et représenté un moment le bataillon et l’arrondissement au Comité central. Le 147e a « occupé la rue Mathis ». Deux bataillons seulement sur les douze de l’arrondissement ; je ne les retrouve pas par ailleurs dans la journée.

La victoire populaire n’a probablement été si facilement acquise que parce qu’on n’avait engagé que trop peu de troupes sur cet Est crucial, probablement aussi trop loin de leurs bases. Mais il faut compter aussi et peut-être surtout avec ce qui se passe dans ces deux énormes cités fourmilières qui font écran en direction de l’Est de la capitale, le Xe arrondissement, qui approche les 150.000 habitants, le XIe, qui les a largement dépassés. Dix-neuf bataillons pour le Xe. On a vu déjà le 203e aller prêter main-forte à Belleville. Le matin sont sur pied le 24e de Lisbonne, pourtant un « petit numéro », au marché Saint-Martin, le 107e de Brunel, à la Grange-aux-Belles, qui est déjà intervenu dans l’échauffourée du 27 janvier, au moment de l’armistice ; le 128e est rue Bichat, le 109e place de Roubaix, devant la gare du Nord (encore un des acteurs du 27 janvier).

Des autres, en ce matin, je n’ai pas trouvé trace d’activité, mais quatre encore, qui interviendront dans l’après-midi où nous les retrouverons, se mettent probablement déjà à pied d’oeuvre. Il y a surtout le XIe, dont on s’est à peu près correctement protégé, mais qui s’agite violemment. Spontanément, mais aussi, dès sept heures au moins, à l’instigation de Ranvier et de Mortier qui sont du Comité central. Il « se couvre » comme les autres, probablement plus que les autres, de barricades que Léonidas Jénart, commerçant (l’un des manifestants du 31 octobre), reçoit la charge de surveiller et d’ordonner. On dénombre comme barricades, au moins en fin de journée, outre celle de la rue de Tourtille, rue de Paris « en haut de la rue du Faubourg-du-Temple », « au carrefour des rues Piat et Rébeval », « à l’angle des rues Clavel, de la Mare et de la Villette », « au carrefour des rues des Prés, des Lilas et des Bois », « aux angles des rues de Crimée, des Fêtes et des Solitaires ».

Mais Le problème est le même ici qu’ailleurs : quelles de ces barricades furent dressées dès le matin, quelles plus tard ? C’est « vers dix heures » que furent érigées les principales barricades de la rue du Faubourg- Saint-Antoine, notamment au coin de la rue Saint-Bernard, au débouché de la rue de Charenton, bloquant ainsi la Bastille. Le 66e bataillon de la garde (ancien bataillon d’Avrial) est probablement derrière, puisque c’est lui qui, vers midi ou peu après, se dispose sur la place de la Bastille que les troupes ont reçu l’ordre d’abandonner (après, selon Le Rappel, des négociations entre le maire Mottu et l’Hôtel de ville, en fait sans doute parce que, les troupes reculant de toute part, la Bastille devenait par là même une pointe trop dangereusement avancée en direction du Paris de l’Est).

À la même heure, barricades rue de la Roquette, et dans la matinée encore sûrement rue de Charonne, gardées par les 67e et 190e, aux deux extrémités de la rue Basfroi, siège du Comité central, mais également parc à canons, gardées par le 138e (ancien commandant Eudes), place Voltaire où sont les 211e et 241e, rue Sedaine où est le 180e ; rue Saint-Sabin, rue Saint-Sébastien … Onze bataillons au moins sont sur pied : aux précédents, il faut ajouter le 57e (en partie seulement, car il est « divisé »); le 65e « de piquet » rue de l’Orillon, dans le quartier Sainte-Marguerite, le 192e, du même quartier, le 58e, qui bien que lui aussi divisé a reçu l’ordre d’aller occuper la caserne de Reuilly dans le XIIe. Seize bataillons interviendront en tout dans la journée, ce qui est à la fois beaucoup, et peu relativement, l’arrondissement en comptant en tout vingt-six : peut-être mes évaluations sont-elles ici sous-estimées.

À noter que le XIIe arrondissement, au moins sa partie nord qui appartient au faubourg Saint-Antoine, est resté assez inerte, en dépit des efforts de Montels, un ancien du 31 octobre, qui le parcourt pour tenter de le soulever. Seuls ont pris les armes les 73e et 122e ; le 52e est très réservé ; on ne sait pas exactement pour quel camp la 1re compagnie du 56e tient la mairie, et ce n’est que le soir que le 200e chasse son commandant qui a refusé de suivre le Comité central, le surlendemain que le 93e fait de même. Da Costa a déjà fait remarquer combien le Faubourg — a‑t-il « vieilli » ?, n’est-il pas un peu aussi à l’écart des grands lieux d’opération ? — avait somme toute assez peu réagi.

Dans les autres arrondissements ouvriers, le IIIe et le IVe, fortement occupés par les troupes, on a quelque peine à se retrouver. Est-ce dès le matin que Pindy a soulevé dans le IIIe son 86e bataillon, pour s’emparer de la mairie, ou le tenter, car, place du Temple, la situation est plus que confuse ? Le 87e est lui aussi de piquet à la mairie, mais s’est rangé du côté de l’ordre ; le 205e également, mais pour quel camp ?, ainsi que le 239e, qui s’est réuni rue de Turbigo et a révoqué son commandant. Le 55e refuse obstinément de sortir de son quartier (des Enfants-Rouges). On n’a de certitude que pour le 54e (Sainte-Avoye) qui a manifesté avec 200 hommes, d’ailleurs de façon plutôt erratique, à l’Hôtel de ville (ce que pourrait confirmer une dépêche de 11 h 25 du chef de cabinet de Ferry), puis (à moins que ce ne soit avant) au Luxembourg, où il fraternise naturellement avec les soldats, pour disparaître ensuite de la scène. Dans le IVe, rien encore, sauf une « vigilance » qu’on a du mal en fait à déceler.

Et les quartiers dits « bourgeois » ? On verra plus loin que les Ier, IIe, VIIIe, VIe et VIIe, qu’on dit si volontiers indifférents, se sont prononcés plus nettement qu’on ne le croyait pour le gouvernement. Ce que je note brièvement, c’est qu’on y vit quelques velléités d’assister le Comité central. Une petite fraction du 92e, du IIe, une également, et plus importante du 106e, du VIIe, tentèrent dès le matin de se porter sur Montmartre, mais sans doute n’allèrent pas bien loin. En revanche, le 228e, de la partie nord du IXe, y était. Le 193e bataillon (autrefois commandé par Varlin) s’est réuni, mais a été « dissuadé par son commandant » d’intervenir.

Gardons-nous — comme fit en somme le gouvernement — de négliger la rive gauche ouvrière. Il paraît bien ne s’être rien passé le matin dans le XVe. Dans le XIIIe, le « général » Duval, dès neuf heures, a réuni, nous dit-on, tous ses bataillons (en réalité huit sur dix, car il ne faut pas compter avec le 42e, petit numéro, et le 120e qui ne prendra les armes que le lendemain). Il s’agit d’achever d’assurer l’ordre, l’ordre nouveau, dans l’arrondissement déjà « libre » depuis le début du mois. Le 101e, fer de lance, est place d’Italie et y dispose judicieusement ses canons, avec le 176e. Le 112e s’est assuré de la personne du commissaire de police du quartier de la Gare, le 177e de celui du quartier d’Ivry. Le 133e (non pas comme on le dit le 13e) occupe la raffinerie Say, puis la voie du chemin de fer d’Orléans, le 185e à l’« Hôtel des Haricots » à Ivry, ancienne maison d’arrêt de la garde nationale.

Duval est sur une défensive prudente, mais son action est bien plus importante que celle d’Allemane dans le Ve, qui fait sonner le tocsin et, avec une petite fraction de son 59e, pose çà et là quelques postes d’observation. N’oublions pas le XIVe, où le matin deux mouvements se télescopent en quelque sorte. Le chef de légion Henry avait comme Duval, mais un peu plus tard, à partir des 11 ou 12 mars, commencé la « libération » de son quartier, opération qui se poursuit encore dans la nuit du 17 au 18, si bien qu’à cinq heures du matin on procède encore à l’arrestation de quelques gendarmes ; « puis tout rentre dans l’ordre ». On n’a que le temps de souffler, puisque vient alors la nouvelle de l’attaque gouvernementale. « Un grand mouvement d’hommes armés » se fait à dix heures dans le quartier de Plaisance, où le 103e s’installe en force, où le 146e cerne la mairie, le 217e le commissariat de police, tandis que tous les autres bataillons (104e, 136e, 202e, 243e, sauf le « petit » 46e) viennent au rappel.

Que dire dès lors de ce que fut le rôle de la poignée, de la petite quinzaine de membres du Comité central qui siégèrent dans la matinée rue Basfroi ? Ils n’étaient pas nombreux, beaucoup arrivèrent tard, après dix heures, comme Boursier, Ferrat, Billioray. Arnold et Bergeret étaient venus, mais aussitôt repartis dans le XVIIIe, et Varlin dans le XVIIe — trop tard pour qu’on puisse considérer que c’est lui qui a « soulevé » les Batignolles. Ils donnèrent des ordres, mais sans doute principalement Nestor Rousseau, qui a, dans une note au conseil de guerre qui le juge, dévoilé le grand « plan » du Comité central. Billioray, Assi le confirment, il ne s’agissait en réalité que de conseiller la défensive : « ne pas attaquer…, se tenir sur la défensive étant donné le mouvement des troupes ». Est-ce bien un plan d’action, cela ? Ce n’était qu’aller dans le sens des réactions populaires spontanées. J’ai dit que l’ordre donné aux 65e et 192e — n’est-il pas seulement lui-même geste de défense ? — n’avait pas été exécuté. Ce matin du 18 mars, s’il est faux que le Comité central n’ait rien fait, il n’est pas exact non plus qu’il ait réellement « agi ». Il est vrai qu’il avait dépêché Arnold à Montmartre pour se mettre à la tête du 64e ; Arnold qui à son tour déclare, en fin de matinée sûrement : « Tout paraît aller très bien… Il faut s’emparer du Quai d’Orsay, Imprimerie, Préfecture de police, Hôtel de ville… C’est le coup de balai à donner. » Mais ceci est du ressort de ce qui va se passer dans l’après-midi.

L’après-midi offensive

On la connaît avec un peu plus de détails : par la presse, par des témoignages de toute sorte. Mais il y a bien des flous à combler, et surtout une appréciation d’ensemble à donner. On devient plus ferme au Comité central, probablement après la lettre d’Arnold, et Nestor Rousseau parle d’« un plan d’attaque formidable par la rive droite et la rive gauche… ». Ce plan a‑t-il été exécuté, dans quelle mesure ; est-ce bien surtout ce plan qui a été exécuté ?

Peu après midi, le point fort de la Bastille est à la fois abandonné par les troupes et conquis par les « insurgés », (encore qu’on voie peu de raisons de les qualifier ainsi). Dès avant midi, les troupes refluaient de partout, pas toujours en débandade, non pas seulement pour s’être heurtées à ce « mur » de gelée ou de confiture qu’aurait été « la foule », mais aussi devant une résistance armée bien caractérisée. Les quartiers populaires vont passer à l’offensive.

Qui le premier ? Les heures ne sont pas faciles à fixer. Il me semble que c’est Duval (donc « l’armée révolutionnaire », du moins ce qu’il en existe). Ses arrières assurés, il passe vers quatorze heures dans le Ve arrondissement où — Allemane en témoigne — on l’attend impatiemment. Précisons que le « formidable plan » dont nous parle Nestor Rousseau n’est conçu que vers 14 heures : il est peu probable que Duval en ait été averti. Il ne s’avance de toute façon, que lentement, en terrain sûr, avec le 101e, le 176e, le 177e, peut-être le 184e. Les uns remontent le boulevard de l’Hôpital jusqu’au Jardin des Plantes et à la gare d’Orléans.

L’objectif principal, c’est le Panthéon et la rue Soufflot, qui commandent le boulevard Saint-Michel ; le Panthéon est un très important dépôt de cartouches. Il est investi, avec l’aide du 118e, du nord du Ve arrondissement (dont la 1re compagnie occupe depuis peu la mairie, sur la même place du Panthéon), et du 119e, du sud, qui va rester sur place. Il est pris vers 16 h 30. Le Ve s’est éveillé : le 160e occupe le boulevard Saint-Germain, le 163e le boulevard de Port-Royal, et c’est à peu près dans le même temps (avec l’aide du 163e) que la fraction du 59e que dirige Allemane occupe, comme il nous le raconte, trompant le 21e qui est de l’ordre, l’Ecole des Mines et la porte du Luxembourg qui donne sur l’avenue de l’Observatoire. En trois heures ou à peu près, Duval et ses amis se sont emparés de tout l’arrondissement. On ne va pas plus loin pour l’instant. D’abord consolider ce que l’on vient de prendre.

Demeurons sur la rive gauche ouvrière. Ce qui se passe dans le XIVe n’a sans doute en ce jour rien de bien éclatant, mais n’en est pas moins important. On conquiert définitivement le quartier, ce que l’on avait commencé en fin de matinée. Tous les bataillons (sauf un) sont debout. À 16 h 30, le 146e s’empare de la mairie, place de Montrouge ; Henry et la famille révolutionnaire des Avoine, des Internationaux, s’y installent aussitôt : le fait mérite d’être souligné, car on n’a pas pris beaucoup de mairies ce 18 mars. Autour de cette mairie, trois barricades, à l’angle de la chaussée du Maine et de la rue de Vanves, place d’Enfer, au carrefour des Quatre-Chemins, isolent, derrière le cimetière de Montrouge, un triangle imprenable qui commande tout l’arrondissement, désormais totalement délivré et autonome. On ne fera pas plus ici.

On bouge aussi sur la rive droite, un peu après Duval. La situation n’est pas toujours d’une grande clarté, mais cela ne vient pas seulement des sources : la confusion devait être dans la réalité. Pindy, avec le 86e, (qui tient ou ne tient pas la mairie du IIIe), s’empare de la caserne des Minimes, puis se porte vers l’Imprimerie nationale, vers quinze heures ; celle-ci a déjà été prise « une heure auparavant » par le 167e du Xe, avec les Debock, père et fils, qui la feront fonctionner pendant la Commune (remarquons que cette prise de l’« Imprimerie », elle est dans le plan suggéré en fin de matinée par Arnold). Il l’occupe en tout cas. Brunel, qui vient avec son 107e du pont de la Grange-aux-Belles, rejoint par le 24e de Lisbonne (une fraction) s’empare, probablement vers les 16 heures, de la caserne du Château-d’Eau, où est venu également le 211e, du XIe. Tous les dossiers consultés disent d’ailleurs que les bataillons ont plutôt assisté à « l’envahissement par la foule » de la caserne, qui n’était sans doute plus trop bien gardée puisque, « une heure avant, quinze à vingt gardes de la 4e compagnie du 170e (Xe) » y avaient déjà pénétré. Les troupes de Brunel s’en vont ensuite en reconnaissance par la rue du Temple, lorgnant évidemment en direction de l’Hôtel de ville. Ranvier, cependant, organise Belleville, et Mortier le XIe.

Plus au nord et à l’ouest, à Montmartre et aux Batignolles, on tient une conduite dont il n’est pas commode de démêler le sens, si du moins l’on veut y chercher une quelconque stratégie. À 14 h 30, la rue Basfroi expédie au XVIIe (où est Varlin), au XVIIIe (où sont Bergeret et Arnold) l’ordre de descendre au plus vite s’emparer de l’état-major de la garde nationale place Vendôme. Le dossier de Maljournal nous apprend que c’est lui qui a porté cet ordre, qui a bien été reçu. Mais combien va-t-on attendre avant de le mettre à exécution, cet ordre ! Sans doute fallut-il rassembler les hommes, et l’on dit que Varlin, aux Batignolles, y eut grand-peine et n’en recruta guère plus de 300. Il y eut aussi d’autre part les gestes « spontanés », évidemment « indisciplinés », dans le fond plutôt erratiques, de bataillons de Montmartre. Selon le journal La Liberté du 20 mars, aux alentours de quatre heures (probablement un peu avant), trois bataillons de Montmartre, prenant par la rue des Martyrs, se dirigèrent vers l’Hôtel de ville. J’en ai retrouvé au moins deux, le 61e, le « bataillon Razoua », et le 168e, non pas d’ailleurs exactement ensemble. Ils allèrent faire cette espèce de promenade (pourquoi, sur quels ordres ?) ; poussèrent-ils d’ailleurs jusqu’à l’Hôtel de ville ? rien n’y confirme leur présence, et s’en retournèrent, « avant l’assassinat des généraux ».

L’expédition sur la place Vendôme attendait : elle ne commença qu’à dix-huit heures, avec quatre bataillons, le 166e de Millière (non le député fusillé pendant la Semaine sanglante, mais un marchand de fournitures pour laitiers), venant du boulevard de la Chapelle, le 64e d’Arnold, venant de la place Saint-Pierre, le 91e de Varlin, venant des Batignolles, et, si l’on en croit Laronze, le 152e. Quatre bataillons, mais en tout et pour tout 1.500 à 2.000 hommes, y compris des zouaves et soldats en débandade. C’est peu. On ne prit l’état-major que vers 20 h 30 ou 21 heures, et en même temps le ministère de la Justice. Confluaient ensuite place Vendôme le 203e (Xe), après avoir été prêter main-forte le matin à Belleville, et le 194e, du XIe, qui venait de faire une curieuse valse-hésitation : à 18 h 30, il manifestait violemment, selon une dépêche officielle de Ferry, devant l’Hôtel de ville, mais ne s’y attarda pas.

C’était un point fort de la résistance qu’on venait de prendre, mais dans le cœur du Parisien, c’était l’Hôtel de ville qui comptait, et c’est sa prise qui sera décisive. L’ordre maintenant se décompose dans le centre névralgique. Dans le IVe, le matin puissamment occupé, où maintenant les troupes commencent visiblement à faiblir, les bataillons populaires s’en donnent à cœur joie. Si le 212e (bataillon pourtant solidement fédéré, et dont est l’International Franquin) « refuse de marcher », si le 96e de Clémence (également de l’Internationale) paraît toujours — quoi qu’on prétende — « de piquet à domicile », le 150e, celui de l’International Hector Piednoir, occupe la « pointe Rivoli », à la hauteur de l’église Saint-Paul ; le 94e, de l’International François Gérardin, prend les armes et participe au « pillage » de la Caserne des Célestins ; le 254e enfin prend part à l’occupation de la placé de la Bastille, « terrorise les quartiers Saint-Gervais et de l’Arsenal », occupe pour un temps là mairie de la place Baudoyer.Trois à quatre bataillons sûrement se sont mêlés à la bataille, peut-être plus, sur dix (mais deux à « petit numéro »).

Maintenant l’objectif, c’est l’Hôtel de ville. « Dans l’après-midi », les 143e et 175e, du Xe — le fait est à noter — ont eu à repousser une assez violente offensive du 109e de ligne sur la salle de la Marseillaise où trois canons sont pris et repris ; il a fallu établir une forte barricade au carrefour Lafayette pour empêcher un nouveau retour des troupes. Mais bientôt Brunel (107e), Lisbonne (24e) descendent vers la place de Grève par la rue du Temple. Plusieurs sources parlent d’une colonne de trois bataillons qui, partant du boulevard Rochechouart, s’y serait acheminée par la rue du Faubourg-Poissonnière : je n’en trouve pas trace, à moins qu’il ne s’agisse du groupe précédent. Pindy vient de son côté vers dix-huit heures par la rue Vieille-du-Temple, avec son 86e auquel s’est joint le 144e (Enfants-Rouges). L’Hôtel de ville, c’est aussi l’objectif des Bellevillois, des « petits-gris » (ils portaient capote marron). Ceux-là se sont mis en route vers dix-set heures. Une colonne commandée par Ranvier, qui semble avoir été composée des 63e, 74e, 76e, 135e et 208e, passe par la rue du Faubourg-du-Temple, la place du Château-d’Eau, la rue du Temple. Deux autres colonnes devaient venir par les rues Oberkampf, Commines et Vieille-du-Temple ; sous Eudes peut-être, mais elles ne bougèrent pas probablement. D’Eudes, en tout cas, il est sûr qu’il n’alla pas loin ; certains témoins disent qu’il ne dépassa pas l’Imprimerie nationale, les autres ignorent ce qu’il a fait. Ranvier arrive place de Grève « par les quais » à 21 h 30 ; Brunel et Pindy devaient y être depuis 19 h. 30. Du XIe « une fraction » du 123e et le 195e (le bataillon d’Henri Mortier) les a rejoints, mais probablement plus tard. On sait par les dépêches de Ferry — qui voulait tenir — que l’Hôtel de ville fut non pas exactement « pris », mais évacué par les troupes à 21 h. 55, que les fédérés y entrèrent donc vers 22 heures ou peu après. Ferry peut bien déclarer qu’il pouvait résister victorieusement : avouons que la présence au minimum — car mon compte est certainement insuffisant — d’une grosse dizaine de bataillons devait être assez impressionnante, et qu’elle ne fut probablement pas pour rien dans la décision de retrait.

D’autant qu’on n’était pas inactif rive gauche. Dans le courant de l’après-midi le XVe, surtout le quartier de Grenelle, a pris les armes, sous le commandement de Faltot. Si, « petits numéros » toujours, le 45e et le 47e ont « refusé de s’armer » sauf de maigres fractions, Faltot emmène les 81e, 82e et 131e par les quais. Il dit dans son interrogatoire n’avoir pas personnellement dépassé la place de la Concorde, y avoir manifesté devant la statue de Strasbourg, puis être rentré chez lui. Il laisse cependant entendre que certains bataillons « ont voulu aller au Luxembourg », et en effet, par la rue de Sèvres, le 156e et le 165e bataillon, successivement, ont marché sur le parc, mais n’y sont pas restés. L’action offensive paraît n’avoir pas été ici bien vigoureuse : il s’agit plutôt d’une démonstration de force dont on ne sait exactement l’ampleur. Sur les neuf bataillons que compte l’arrondissement, six ont « marché », et dans la nuit on retrouve le 127e à l’Hôtel de ville, venu par on ne sait quel chemin. Probablement était-il allé rejoindre Duval, qui, lui, agit beaucoup plus militairement.

Après avoir occupé le Quartier latin, il lance « vers 22 ou 23 heures » (on voit qu’il est prudent, sans doute aussi mal informé de ce qui se passe déjà autour de l’Hôtel de ville) par le boulevard Saint-Michel, par les quais depuis le pont d’Austerlitz, ses troupes sur la place et le pont Saint-Michel : 101e, 176e, 177e et 184e, du XIIIe, flanqués maintenant du 118e, du Ve, et peut-être du 127e. Visait-il lui aussi l’Hôtel de ville ? C’est probable, mais celui-ci est déjà pris et son principal rôle va être d’occuper la Préfecture de police, elle aussi désertée. Il n’y a pas de raison pour autant de réduire les « blanquistes » qu’il conduit au seul rôle de futurs policiers de la Commune, ne visant que cette fameuse Préfecture, que Raoul Rigault, qui est présent, convoite. La manœuvre était assurément plus large, savamment et prudemment conduite, particulièrement dangereuse. On peut seulement observer que ce qui se faisait rive gauche était assez mal (ou n’était pas) coordonné avec ce qui se faisait rive droite.

Ce n’est nullement le récit de la prise du pouvoir et de son partage que j’entends faire ici, après tant d’autres. Plutôt faire un bilan de ce qui s’est passé « militairement » (du côté du peuple) dans la journée, envisager quelles conclusions on peut (ce que l’on peut) tirer du long catalogue de petites observations « événementielles » auquel je viens de procéder.

1. Le rôle de la « foule », les « effets de foule », je les admets volontiers. Mais ils ne doivent ni ne peuvent supplanter ou occulter ce que fut l’action militaire populaire des bataillons de la garde nationale. Que, dans les quartiers populaires, une proportion de bataillons qui va de plus de la moitié à un peu moins de la totalité, ici cinq sur douze, ou onze sur vingt-six, là douze sur seize…, aient « bougé », manifesté, se soient défendus dans la matinée ou aient contre-attaqué dans l’après-midi ou la soirée, est un fait incontestable et surtout de poids : à. tout le moins une cinquantaine de bataillons, très approximativement, et le chiffre est sûrement insuffisant. Ce n’est pas dans un mur de confiture, encore une fois, que sont venues s’engluer les troupes régulières ; c’est à une riposte directe et graduée qu’elles ont eu affaire.

2. La riposte était-elle concertée ? On ne peut pas ne pas poser le problème du rôle que tinrent les organisations, aussi bien le Comité central de la garde nationale que « l’armée révolutionnaire » qu’Eudes et Duval avaient projetée, mais n’eurent pas le temps d’organiser.

Il y aurait plus à dire, mais ce n’est pas le lieu ici de le faire, sur ce qu’était à la veille du 18 mars l’organisation et le poids de la Fédération de la garde représentée par son Comité central (non pas globalement et superficiellement, en reprenant l’affirmation classique d’Arnold le 15 mars que 215 bataillons sur 260 sont fédérés, chiffres qui ne sont que très grossièrement exacts, mais lieu par lieu et quartier par quartier). À s’en tenir au rôle de ceux qui ont siégé rue Basfroi, les conclusions paraissent assez claires. Par la force des choses, dans la « matinée défensive » rien de positif, rien de « considérable ». Je rappelle que cet ordre donné aux 65e et 192e qu’on brandit pour démontrer la réalité d’une action de la rue Basfroi à ce moment, n’a pas été exécuté. On doit parler plutôt de ripostes locales, spontanées, sans pour autant négliger le rôle sur lequel je ne puis non plus m’attarder des « sous-comités » locaux — XVIIIe, XIIIe, XIVe, XIe et XXe…, ni celui de personnalités : Ranvier, Mortier, Eudes aussi, qui contribuent à ameuter les bataillons des XIe et XXe sont membres du Comité central, Duval, Henry sont des chefs de légion reconnus à l’assemblée de la Fédération du 15 mars.

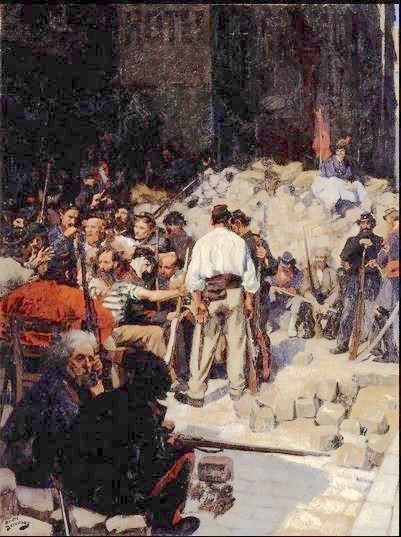

L’Appel, André Devambez, 1907. Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. © ADAGP, Saint-Denis, musée d’art et d’histoire — I. Andréani

Dans l’après-midi offensive, il en va ou il commence d’en aller autrement. Arnold le matin avait désigné des objectifs précis, qui sont ceux qui sont conquis le soir. Le plan dont parle Nestor Rousseau n’était peut-être pas si formidable, mais, grossièrement, c’est bien lui qui a été suivi. Toujours avec un fort retard sur l’horaire, si horaire il y avait, qu’il s’agisse de la prise de la place Vendôme ou de celle de l’Hôtel de ville.

Et à peu près avec les groupes désignés. Organisation, spontanéité ? le petit état-major de la rue Basfroi commande, en même temps qu’il les suit, les mouvements des bataillons « insurgés ». Ce qu’il commande n’est pas toujours : exécuté ni fait en temps prévu, mais est finalement, réalisé. Aussi bien ce qu’il « commande » n’est-il ou presque (à quelques mouvements erratiques près) que ce que les bataillons pouvaient ou allaient faire spontanément. On peut bien m’objecter que la réponse est normande, l’organisation qu’il y eut n’étant qu’organisation du spontané. Mais cela me semble bien décrire la réalité confuse du 18 mars. L’Hôtel de ville et l’état-major de la place Vendôme n’étaient-ils pas les objectifs « obligés », que ce soit la rue Basfroi ou tel groupe de bataillons de tel quartier qui en décident ? Je ne veux ni diminuer ni exagérer le rôle du Comité central, l’après-midi surtout, Il fut effectif, mais ne fut que ce qu’il pouvait être.

Et, pour ne s’en tenir qu’à elle, « l’armée révolutionnaire » des « généraux » Duval et Eudes ? Si Eudes n’a pas fait grand-chose (du moins tenait-il bien la place forte essentielle de Belleville), Duval a agi, vigoureusement, sinon décisivement Son action fut beaucoup plus qu’un appoint, et elle n’était possible que grâce à la forte structuration blanquiste des bataillons qu’il commandait. Il ne semble pas (du moins rien ne le prouve) que ce soit à des ordres du Comité central, que visiblement il ignore, qu’il ait obéi. Il œuvrait de son côté, je ne dis pas pour sa boutique. Il se trouve que son intervention sûrement préparée, si elle ne fut pas réellement coordonnée avec ce qui se passait ailleurs, allait forcément dans le même sens, puisque encore une fois les objectifs étaient « obligés ». Quand, sous prétexte d’y voir plus clair, on simplifie, parlant action du Comité central de la garde, « préméditation » blanquiste, spontanéité…, on ne fait finalement qu’obscurcir les choses, car tout, le 18 mars, s’est nécessairement entrelacé, et ne pouvait que s’entrelacer étroitement, en des temps divers, mais aussi en des mouvements étroitement convergents. En vérité le 18 mars, chacun agit à sa manière, mais tout va et doit être considéré ensemble ; et des questions sélectives où des définitions étroites n’éclairent en rien ce qui se passait. Vu de plus près, puis, en totalisant, de plus haut, on s’aperçoit qu’il n’y eut pas que confusion, mais au bout du compte réunion et addition, pour un résultat qui ne fut pas négligeable. Parce que, multiple et divers, le Paris révolutionnaire est également un.

Je n’ai pas dit vraiment, se plaindront certains, qui à proprement parler « a agi ». J’ai aligné des numéros de bataillons, précisé leur quartier d’origine, mais je ne montre rien de leur composition, de ce que fut le « personnel révolutionnaire », s’il faut bien l’appeler de ce nom. Quels hommes, de quel métier, de quel statut, de quel âge, et ainsi de suite… ? J’esquive bien des questions qu’un historien du « socioprofessionnel » des insurrections et des révolutions se devrait de poser. Ceci pourra être l’occasion d’un autre travail, autrement approfondi. L’enquête n’est pas si commode ni forcément significative. On sait fort peu, et l’on ne peut savoir grand-chose, de la composition et de la nature des bataillons (ou de leurs fractions) qui se dressèrent le 18 mars, sinon qu’ils étaient « populaires ». Une étude trop minutieuse ne nous perdrait-elle pas dans des labyrinthes au fond bien inutiles ?

Il me semble que ce qui était important, c’était de dire les quartiers qui prirent part à là lutte à travers l’action de tel ou tel bataillon. De ces quartiers, on commence à connaître assez bien les caractéristiques, grâce à des enquêtes en effet « socioprofessionnelles », effectuées à partir des listes électorales par exemple, puisque les électeurs sont aussi les gardes nationaux.

Belleville, le XIe, le IIIe, et aussi Montmartre, ce sont les classiques « métiers parisiens », très divers, et mêlés dans de très diverses proportions ; le XIIIe c’est d’abord le cuir (mais bien d’autres choses également) ; le XVe les métaux (mais pas seulement et de loin), etc… L’enquête est à poursuivre.

Mais les « personnalités » révolutionnaires comptent aussi et sûrement non moins. Je n’en ai cité que quelques-unes en passant. Je m’inscris en faux contre cette qualité d’« obscurs » dont on a trop vite pris l’habitude d’affubler les militants du Comité central, de la Fédération de la garde par exemple. À bien y regarder, tous sont fort connus, dans leur quartier, qu’ils représentent, mais aussi bien, pour peu que l’on essaie d’approfondir, dans le mouvement ouvrier et syndical de la fin de l’Empire ou dans le mouvement révolutionnaire. À l’examen, c’est peut-être le fait qui paraît (souvent) décisif que l’intervention de ces hommes, sur un terrain naturellement déjà propice et préparé : l’homme et le quartier sont en relation très étroite. Ici le blanquiste, là l’International, ailleurs le membre du Comité central, plus souvent le simple délégué de compagnie ou de bataillon à la Fédération, sans étiquette forcément apparente, mais bien connu ou reconnu dans le lieu où il agit.

Un des problèmes des plus importants est de savoir ce qui, au bout du compte, a été réellement conquis, obtenu, et gardé, en cette fin du 18 mars. Beaucoup et peu à la fois. Beaucoup, puisque les quartiers déjà quasiment libres le sont maintenant définitivement, que d’autres (le XIVe ou le XVe) sont venus s’ajouter à leur liste : c’est toute la périphérie ouvrière de Paris. On s’est emparé des grandes casernes, de l’Hôtel de ville, de la Préfecture de police, de la place Vendôme. C’est fondamental, est-ce suffisant ? Des ministères, on ne tient que celui de la Justice, proche de la place Vendôme. Combien de mairies surtout, car le pouvoir des maires élus en novembre 1870 reste, en dépit de tout, un pouvoir constitué par l’exercice de la volonté populaire. Le peuple ne possède en toute sûreté que les mairies des XIXe, XXe, XIIIe, XIVe, XVe, Ve, six sur vingt. Le Comité de légion du XVIIe, nous dit Vergès d’Esbœuf, a, dans la soirée, obtenu d’occuper une petite salle à la mairie des Batignolles. Les mairies des IIIe, IVe, Xe, XVIIIe, XIe même, quartiers populaires, ne sont nullement conquises, même si quelques-unes ont été occupées dans la journée : confusion, inadvertance absence de projet, ou bien résistance déclarée. Une fraction du 105e bataillon du VIIe (quartier du Gros-Caillou) s’était emparée de sa mairie d’arrondissement, mais n’a pu la conserver, pas plus que ne l’ont été celles du IIIe et du IVe. Il faudra encore quelques jours difficiles avant de s’assurer de ces centres petits, mais décisifs du pouvoir.

Résistances certaines et souvent efficaces. Les témoins appelés devant les enquêteurs de la commission sur l’insurrection sont après coup facilement unanimes. On ne pouvait rien, s’agissant surtout de la garde nationale, même des quartiers « honnêtes ». « Nous avons battu le rappel, personne n’est venu ». C’est vrai souvent, mais dès que l’on approfondit un peu on constate que c’est assez largement inexact. Il n’y eut pas qu’inertie ou indifférence « bourgeoises », parce qu’on n’appréciait pas la fin du moratoire des échéances, ou les projets de loi municipale. Tout le XVIe tient bon, avec ses deux bataillons, 38e et 72e, et ce jusqu’à la fin mars : il est vrai qu’il est protégé par l’éloignement du centre où bouillonnent les émotions populaires.

Mais il est loin d’être le seul. Sans compter ceux qui, sans avoir exactement « riposté » le 18 mars, ne s’éveilleront que le lendemain ou les lendemains, tiennent et résistent dans le IIe, le 148e. qui en garde la mairie, le 100e, le 227e…, et le 149e, commandant De Quevauvilliers, qui garde la mairie du Ier, mairie où résistent également le 112e, du Ier, le 5e qui, le 18 mars même, signe une adresse unanime de défiance contre le Comité central, le 14e, qui garde la poste de la Banque de France. Dans le VIIIe, le 3e, un « bon » bataillon, est place de la Madeleine et reproche aux soldats qui se débandent d’avoir abandonné Montmartre, le 4e se déclare ouvertement pour l’ordre. Dans le IXe, des gardes nationaux « honnêtes » ne lâchent pas la mairie, le 116e et le 117e se déclarent et se montrent carrément hostiles à l’insurrection, le 229e s’installe, pour l’ordre, de piquet rue Le Peletier. Ici, sur neuf bataillons, deux seulement se sont prononcés « pour l’émeute », le 228e qui, on l’a vu, s’est porté à Montmartre, le 204e (dont l’ancien commandant était le blanquiste Levraud), mais il est au fort de Vincennes et se garde de le quitter pour l’instant.

Dans le VIe, le 84e conserve la mairie « pour l’ordre ». On n’allongera pas cette énumération ; mais, dès avant le 18 mars presque tous les bataillons du Ier et du IIe arrondissements, les commandants des bataillons du IVe et ceux de plusieurs bataillons du IIIe s’étaient prononcés pour le gouvernement contre le Comité central. Le 1er, le 3e et le 112e bataillons ont défendu la place Vendôme, et s’ils en ont été dépossédés, ce ne fut pas sans mal, et ils restent prêts à la contre-offensive qui a son siège dans quelques citadelles non négligeables, mairies de la Banque et de Saint-Germain-l’Auxerrois, la Banque de France, la Bourse, le Grand Hôtel, boulevard des Capucines, les gares du Nord et Saint-Lazare, l’Ecole polytechnique, le palais du Conseil d’Etat, les hauteurs du Trocadéro… ; tous points d’où pourrait, mais dont ne saura pas ou ne pourra pas rebondir, la situation ayant évolué, l’amiral Saisset.

Je n’oserais prétendre avoir répondu à toutes les questions que posait le 18 mars ; je souhaite seulement avoir fait avancer un peu l’enquête. À la fin de cette nuit du 18 où en cette aube du 19, beaucoup est acquis au peuple, peut-être pas encore l’essentiel, ou pas tout à fait encore. Ce qui débute, c’est — et pour toutes les raisons que je viens de dire, entre autres ; — ce que j’ai ailleurs appelé « l’incertaine semaine », du 18 au 26 mars, avec ses tractations, ses affirmations, ses avancées et ses reculs de part et d’autre qui sont aussi et d’abord l’expression d’une situation d’antagonisme ou de combat très concrète. J’aime beaucoup cette phrase de l’historien Pierre Vilar : « A la fin de l’Octobre d’Eisenstein, il est dit : « La Révolution est faite » ; nous savons bien qu’elle commençait. » Le 18 mars n’était lui aussi que commencement.

L’Attente, André Devambez, 1911. Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. © ADAGP, Saint-Denis, musée d’art et d’histoire — I. Andréani