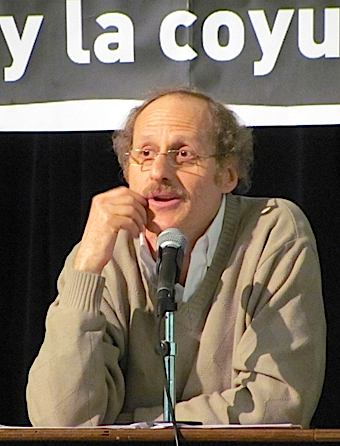

Entretien avec l’économiste marxiste Claudio Katz, qui tire un bilan critique et nuancé du Kirchnerisme et permet ainsi de démonter un certain nombre de mythes sur l’Argentine actuelle et la politique menée par son gouvernement.

L’analyse des gouvernements progressistes ou nationalistes-populaires latino-américains reste un sujet de débat et de controverse, aussi bien au sein des gauches que des analystes politiques. En Argentine, les gouvernements successifs du président Nestor Kirchner puis de sa compagne, Cristina Fernandez, font l’objet de nombreux débats, certains y voyant un authentique gouvernement de changement social et de résistance à l’impérialisme, d’autres — au contraire — décrivent un exécutif néoperoniste de restauration de l’ordre capitaliste, suite à la grande crise de 2001, et finalement de contention des luttes sociales.

L’analyse des gouvernements progressistes ou nationalistes-populaires latino-américains reste un sujet de débat et de controverse, aussi bien au sein des gauches que des analystes politiques. En Argentine, les gouvernements successifs du président Nestor Kirchner puis de sa compagne, Cristina Fernandez, font l’objet de nombreux débats, certains y voyant un authentique gouvernement de changement social et de résistance à l’impérialisme, d’autres — au contraire — décrivent un exécutif néoperoniste de restauration de l’ordre capitaliste, suite à la grande crise de 2001, et finalement de contention des luttes sociales.

Sur quels axes idéologiques et stratégiques s’appuie le projet des Kirchner au bout de 10 ans de présence à la présidence de l’Argentine ?

Le Kirchnerisme[[Nestor Kirchner (1950 – 2010) a présidé l’Argentine de 2003 à 2007, il était l’époux de Cristina Fernandez (1953-…) qui a été élue présidente de la République argentine en 2007. Elle a été réélue en 2011 avec 54% des voix.]] a émergé dans le scénario créé par la rébellion de 2001. Pendant ses premières années, il s’est appliqué à restaurer l’état et le système politique traditionnel menacé par le soulèvement populaire. Mais il a remis sur pied le pouvoir des privilégiés, en octroyant d’importantes concessions démocratiques et sociales à la majeure partie de la population.

Pendant la reprise économique qui a suivi l’écroulement préalable, il a obtenu la reconnaissance de l’establishment et a suscité la sympathie populaire. Le conflit avec les producteurs de soja a inauguré la séquence suivante de chocs avec la droite, de tensions avec le mouvement syndical et d’indéfinitions stratégiques.

Le gouvernement est resté tiraillé par des groupes capitalistes concentrés — qui exigent la validation de leurs profits élevés avec la rigueur et la répression — et un très actif mouvement social qui manifeste à travers des grèves et des piquets. Face à ce dilemme, l’oscillation gouvernementale a prédominé.

Au cours des derniers mois, il y eut la « loi antiterroriste », le « Projet X » d’espionnage, la poursuite en justice de militants, des attaques présidentielles envers les enseignants, des agressions à l’INDEC, des salaires pénalisés par l’impôt sur les revenus et une loi sur les risques au travail dessinée par l’UIA.

Mais dans le même temps les procès contre les militaires de la dictature pour les crimes qu’ils ont commis (avec condamnation à perpétuité pour Astiz et les condamnations pour le massacre de Trelew) se sont multipliés, il y a eu des améliorations avec les organisations paritaires et on a obtenu des avancées juridiques, comme le mariage homosexuel ou le vote à 16 ans. La plainte concernant les Malouines a été relancée avec des stratégies de soutien latino-américain, aux cotés d’une politique extérieure anti-putschiste (Paraguay, Honduras) et de négociations avec l’Iran, qui irritent les États-Unis.

Ces va-et-vient ont créé une forte polarisation entre ceux qui soulignent la prééminence d’un « projet national et populaire » et ceux qui dénoncent la dissimulation rhétorique de la « continuité néolibérale ». Je crois que les deux qualifications sont erronées. Le Kirchnerisme est une variante des gouvernements de centre-gauche qui sont apparus en Amérique du Sud et se trouve sur un terrain semblable à Lula-Dilma.

Il fait partie d’un axe de présidents actuellement dits « progressistes » et précédemment vus comme de « tièdes social-démocrates ». Ils récupèrent certaines marges d’autonomie souveraine et en même temporisent avec les mouvements sociaux, sans modifier de façon structurelle les transformations régressives que le néolibéralisme a introduites.

Ce sont des gouvernements éloignés de la droite répressive, libre-échangiste et pro-nord-américaine (Piñera, Calderon ou Uribe) et éloignés de l’anti-impérialisme radical (Chavez, Evo). Pour caractériser ces gouvernements, il faut garder les catégories basiques de l’ordonnancement politique, en différenciant la gauche, la droite et le centre. Dans le cas contraire, la boussole s’affole et plus personne ne sait où il se trouve.

Le Kirchnerisme, il faut aussi l’évaluer en fonction de l’histoire nationale et ici la comparaison s’avère incontournable avec d’autres expériences du justicialisme. Je crois qu’il y a certaines ressemblances avec le premier péronisme, pas seulement dans la gravitation de leadership présidentiel. Il y a aussi des parallèles dans la présence d’un contexte international favorable, qui est utilisé pour financer certaines améliorations sociales. La différence principale réside dans l’éloignement du mouvement ouvrier, puisque le Kirchnerisme a cherché la division de la vieille colonne vertébrale du PJ. Avec la transversalité et le Cristinisme, il a été essayé de remplacer le péronisme traditionnel par une coalition avec les secteurs de la classe moyenne. Ils reprennent l’esprit alfonsiniste de la rénovation cafieriste, essayée avant le menemisme.

Quels paradigmes de la politique argentine ont été modifiés pendant cette gestion de presque dix ans et quels autres demeurent en vigueur ? Les continuités ou les ruptures se distinguent elles par rapport aux gestions précédentes ?

On a enregistré un grand changement politique et générationnel qui est devenu visible pendant la commémoration du bicentenaire. La combinaison de la politisation de la jeunesse, de la démocratisation et de la conscience latino-américaniste a créé un scenario très différent de celui en vigueur pendant les périodes d’illusions constitutionnalistes (Alfonsin), de désillusion (Menemisme) et d’angoisse collective (Alliance).

Mais le cadre politique demeure en ébullition sans cristallisation nette. Personne ne sait si le vieux bipartisme renaîtra ou si prévaudront les forces en gestation. Il y a une finale ouverte qui dépendra de certains dénouements (par exemple la re-réélection). Jusqu’à présent une situation intermédiaire prédomine. Les vieilles références politiques contestées pendant l’explosion de 2001 (« qu’ils s’en aillent tous »), n’ont pas été balayées, on n’a pas enregistré le changement de régime observé au Venezuela, en Équateur et en Bolivie. Le vieux péronisme n’a pas non plus été restauré, à l’image de la reconstitution que nous avons vue avec le PRI Mexicain.

Quels sont les problèmes que n’a jamais pu résoudre le kirchernisme et quels sont les autres qu’il n’a jamais eu envie de résoudre ?

Comme Cristina idéalise le capitalisme elle ne pourra jamais résoudre les problèmes de l’Argentine. Ce système ne permet pas le cercle vertueux du bien-être, du développement et de l’équité qu’ils imaginent au gouvernement. Et aucun fonctionnaire ne promeut d’autres alternatives, dans la perspective par exemple d’avancer vers le socialisme du XXIe siècle.

Les limites de l’orientation actuelle néo-développementiste affleurent sur de nombreux terrains. La traction de l’économie par la consommation aux dépens de l’investissement, la substitution des privatisations par la régulation étatique et le favoritisme envers des groupes du secteur agriculture-industriel (au lieu des financiers) génèrent de nouvelles tensions. Les groupes accélèrent l’inflation pour maintenir la rentabilité, les capitaux s’enfuient pour diversifier les investissements et le déséquilibre fiscal s’aggrave par l’absence de réformes fiscales progressives.

Tous les problèmes structuraux persistent, à commencer par la dépendance croissante d’une monoculture qui s’étend avec la déforestation et les agro-toxiques. La méga-industrie minière détruit des cultures traditionnelles sans générer d’emploi et le profil extractif s’est aggravé par la perte de l’autosuffisance pétrolière. Le modèle a renforcé une logique capitaliste à haute rentabilité immédiate et à faible développement productif. Par-dessus le marché, on a cherché à récréer une bourgeoisie nationale avec des subventions étatiques, qui génèrent du gaspillage sans remplacer l’absence d’investissement privé.

Dans beaucoup de secteurs on fait référence au projet comme exemple du « moindre mal », en contrepoint à l’émergence d’une opposition d’extrême-droite. Quelle est votre opinion sur ce point de vue ?

Avant tout il semble indispensable de reconnaître que cette opposition de droite existe et se bat contre le gouvernement. Ce n’est pas un fantasme créé par le récit officiel et cela requiert des rejets explicites et indiscutables. Ce qui a commencé avec des demandes autour de la de sécurité (Blumberg) et les exigences d’appropriation de la rente agraire (exploitants de soja) a gagné d’autres terrains à la chaleur d’un esprit de revanche idéologique bien autoritaire (gorille). Leurs demandes sont stimulées par les grands médias, qui tiennent actuellement un rôle idéologique semblable à celui joué par l’Église dans le passé.

La droite ne met pas en cause les insuffisances de la « loi des médias » (insuffisance quant à la création d’un secteur sans but lucratif, la croissance de groupes néfastes privés proche de la majorité), mais en revanche ses aspects démocratiques (limite de la concentration). C’est pourquoi elle déploie une pression brutale pour bloquer l’application de cette règle. Les cacerolazos ont la même signification. Ils expriment les revendications de groupes conservateurs privilégiés très éloignés de la classe moyenne. Il est inadmissible d’ignorer le sens réactionnaire qu’ont les campagnes de ce secteur.

Le progressisme K a justement surgi comme une réaction défensive face à cette vague régressive et a gagné en autorité avec ses dénonciations. Mais il suppose à tord qu’il y a seulement deux groupes et propose d’opter pour le « moindre mal », oubliant que cette résignation conduit toujours à l’acceptation des plus grands malheurs.

Ceux qui s’alignent inconditionnellement avec le gouvernement ferment les yeux devant une autre variante de la droite, qui est présente dans l’éventail des alliances officielles (gouverneurs, maires, bureaucratie syndicale). Ils oublient le sentier conservateur que tend à emprunter le péronisme, devant des conjonctures économiques défavorables ou des défis de radicalisation populaire. Mais le plus problématique du progressisme K est le silence face à des mesures officielles régressives (loi antiterroriste, méga-industrie minière, sur les risques au travail). Là, il confirme son manque d’autonomie dans les moments critiques.

La grande partie des secteurs qui ont rejoint le modèle de gestion, bien qu’ils reconnaissent des défauts et des failles, affirment qu’ « il n’y a rien à la gauche » de ce gouvernement. Quelle réflexion mérite cette appréciation ?

Cette impression provient d’une donnée vraie : l’alignement fréquent avec l’establishment qui a prévalu dans le centre-gauche anti‑K, depuis la convergence avec la Société Rurale et la formation du « Groupe A ». Ils continuent d’accompagner le programme que construit le journal Clarin, avec des regards contemplatifs envers les cacerolazos, la solidarité avec les revendications salariales des gendarmes répresseurs et des clins d’œil aux campagnes contre la « chavisation de CFK ». Ils semblent répéter les postures assumées par l’Union Démocratique[[En Argentine, l’Union Démocratique fut une alliance électorale réalisée en 1945 entre la social-démocrate Union Civique Radicale (UCR), le Parti Socialiste, le Parti Communiste et la Démocratie Progressiste. Aux élections du 24 février 1946, elle a soutenu le ticket présidentiel formée par les radicaux José P. Tamborini et Enrique Mosca. L’Union Démocratique qui s’est présentée contre le ticket Perón-Quijano, avait adopté une attitude strictement antipéroniste, fut dissoute après avoir été battue sans appel.]] en face de Perón.

Cette attitude se fonde sur les identifications erronées du gouvernement avec le néolibéralisme. Il est observé comme « l’ennemi principal » à affronter avec les alliées de l’UCR et de la Coalition Civique[[La Coalition civique (CC) fut une coalition politique argentine libérale et centriste, fondée en avril 2007 pour lancer la candidature à la présidentielle d’Elisa Carrió, qui arriva deuxième au scrutin de 2007, derrière sa rivale Cristina Kirchner.]]. La bêtise d’une telle stratégie saute aux yeux et explique le désordre qui émerge dans ce domaine, chaque fois que le gouvernement adopte une mesure progressive (expropriation partielle d’YPF)

Il est totalement faux de supposer qu’un gouvernement éventuel de Binner[[ Hermes Juan Binner, né le 5 juin 1943, médecin et homme politique argentin. Il fut gouverneur de la province de Santa Fe entre 2007 et 2011. Il est en 2007 le premier socialiste élu gouverneur d’une province en Argentine. Le 23 octobre 2011, il est candidat lors de l’élection présidentielle d’Argentine, pour le « Frente Amplio Progresista ». Deuxième du scrutin de 2011 derrière la présidente sortante Cristina Kirchner, il obtient 16,87 % des voix.]]-UCR se trouverait à gauche du pouvoir actuel. Cette coalition a déjà donné des preuves plus que suffisantes de fidélité à l’establishment du soja et reproduirait le schéma manqué de l’Alliance[[La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, plus connue simplement comme L’Allianza. Fut une coalition politique entre l’Union Civica Radical (UCR) y le « Frente País Solidario », formée en 1997 en Argentine, qui a gagné les élections de 1999 et a été dissoute dans la foulée de la rébellion populaire du 20 décembre 2001.]].

L’idéalisation de Lula-Dilma, (ou Tabaré-Mugica) comme modèles de dépassement progressiste du Cristinisme génère le même mal au cœur. Ces administrations sont saluées par les groupes dominants pour leur attitude amicale envers les banques et pour leur refus de d’implanter des mesures démocratisantes.

Après avoir raisonné en termes libéraux d’institutionnalité — en opposant le « populisme » officiel au credo d’un républicanisme de l’opposition, le centre-gauche anti‑K remet à flot la vieille duplicité du radicalisme, dont les valeurs constitutionnelles ont toujours caché le clientélisme, les « tenancier » de section et la partitocratie. Avec ces fondements on a tissé la Constitution néolibérale du Pacte de Olivas qui est défendu maintenant comme un texte consacré de la démocratie.

Pourquoi la gauche organique ou dispersée n’a pas su / n’a pas pu organiser une alternative réelle et visible pendant les dix ans du kirchnerisme ?

Il y a eu une réelle opportunité pour cette construction en 2001 et dans les premières années du Kirchnernisme. Elle a échoué par le dogmatisme d’un camp et le mirage autonomiste de l’autre. Dans le premier groupe, les incompréhensions répétées sur les temps et les alliances requises pour obtenir une insertion massive au sein des travailleurs ont émergé. Dans le deuxième groupe il y a eu un manque de considération du terrain électoral, qui fut un champ de bataille central dans tous les pays de l’Amérique du Sud.

Ensuite ils ont pris des postures erronées face aux affrontements du gouvernement avec la droite. La neutralité a fréquemment prédominé, comme si la « 125 » ou la « loi des médias » représentaient des conflits inter-bourgeois, sans aucun effet sur les majorités populaires. Cette cécité a semblé se calmer face à l’étatisation des AFJP, mais a recommencé à émerger devant l’expropriation d’YPF. En construisant un monde à l’envers, certains ont vu des reprivatisations où il y a eu des nationalisations, et du pillage là où une récupération a été commencée. C’est la myopie que Trotsky n’a pas eue eu face à Lazaro Cardenas dans le Mexique des années 1930.

Au lieu de reconnaître la complexité du Kirchnerisme, il a été vu à plusieurs reprises comme un « régime fini », ou sur le point de s’effondrer par l’impact de la crise mondiale. Ces présages ne suscitent pas beaucoup d’intérêt, parmi un public ennuyé par tant d’années de prévisions apocalyptiques de Carrió.

Il existe dans la gauche une sérieuse difficulté pour qualifier l’actuel gouvernement, qui est défini d’habitude dans des termes génériques comme « capitaliste » (tous le sont) ou comme « bonapartiste ». Cette dernière mise en question de l’arbitrage présidentiel est énoncée dans des termes convergents, avec les campagnes libérales en vogue contre le populisme et le caudillisme. Ce qu’ils devraient éclaircir, c’est si le bonapartisme en vogue présente un profil réactionnaire (comme Louis Bonaparte) ou progressiste (comme Lazaro Cardenas).

L’appui d’organisations de la gauche à la candidature insignifiante de Orlando Chirino à l’élection vénézuélienne confirme l’incapacité de ce secteur, à jouer pour lui-même un rôle éminent. Dans la même ligne, s’inscrit, le rejet de la coalition SYRIZA en Grèce. La vieille gauche est combative et gagne des adhésions par son courage, mais elle est totalement incapable de projeter cette sympathie vers une construction réelle.

Sur quels axes la gauche devrait-elle établir un modèle alternatif au gouvernement ? Est-ce faisable à court ou moyen terme ?

L’opportunité est toujours ouverte puisque la gauche conserve sa force dans le mouvement syndical, estudiantin et social. Dans la mesure où le Cristinisme est une construction incertaine, il y a des grandes possibilités d’avancer dans le développement d’une alternative. Mais il semble indispensable de batailler par un dépassement du gouvernement par la gauche, mais cet objectif ne sera pas atteint en adoptant des postures neutres du type « nous nous opposons aux K et aux anti‑K ».

La nouvelle gauche pourrait occuper la place vacante, si elle réussit se caler avec le rythme de développement requis pour forger une alternative. Et là il s’avère décisif de trouver le chemin pour se projeter au plan politique, en établissant des alliances claires avec les espaces qui peuvent rassembler un électorat. L’objectif doit être de gagner de l’ascendant pour un projet populaire de portée anticapitaliste, en sachant que les échéances de cette construction sont imprévisibles. Nous vivons dans un pays de grandes surprises et de virages inattendus.

Revista Sudestada, Buenos Aires, décembre 2012

Traduit de l’espagnol pour El Correo par : Estelle et Carlos Debiasi, traduction revue par Eric Toussaint pour www.cadtm.org

Source de l’article : contretemps

Notes