Sommes-nous vraiment si différents de ces spectateurs qui venaient, il y a environ un siècle, assister comme au zoo, sans sourciller ni s’émouvoir, à l’avilissement d’autres êtres humains ?

Quand Donald Trump a récemment accusé les « immigrants illégaux » de vouloir « envahir et infester notre pays », ce fut un tollé général. Après tout, ce verbe, infester, avait été utilisé par les Nazis pour déshumaniser les juifs et les communistes en les comparant à des rats, de la vermine, ou des insectes qu’il fallait exterminer.

Cela n’aurait pourtant dû surprendre personne. Cela fait longtemps que ce président traite les gens de couleur d’animaux. En 1989, par exemple, à propos du viol d’une femme blanche à Central Park à New York, il a publié des encarts en pleine page dans quatre grands journaux de la ville (pour 85.000 dollars) pour exiger le rétablissement de la peine de mort et dénoncer « des bandes de criminels féroces qui écument nos rues ». Il parlait bien sûr des cinq jeunes noirs et hispaniques accusés de ce crime, pour lequel ils ont été condamnés ─ et disculpés 10 ans plus tard : 10 ans trop tard !- quand un violeur et meurtrier récidiviste finit par avouer le crime.

Trump ne s’est jamais excusé pour ce jugement à l’emporte-pièce ou pour ses opinions odieuses, qu’il a répétées dans les propos anti-immigrants qu’il a tenus durant la campagne électorale de 2016 et depuis qu’il est président. Il a mainte fois déclaré que certaines personnes ne sont pas du tout des êtres humains, mais des animaux, désignant particulièrement des membres du gang MS-13. Lors d’un meeting au Tennessee à la fin du mois de mai, il en a rajouté dans ce genre d’invectives, excitant une foule en délire à hurler frénétiquement après lui ce mot ─ « Animaux » ! — la rendant ainsi complice de son fanatisme. Et ses insultes, ses diatribes racistes, ne sont pas que des envolées rhétoriques. Elles ont eu des conséquences bien réelles. Il suffit de voir les cages où des enfants sans papiers, séparés de leur famille à la frontière mexicaine ou à proximité, ont été enfermés comme s’il s’agissait vraiment d’animaux ─ des journalistes et d’autres ont régulièrement décrit un de ces lieux de détention comme un “zoo” ou un “chenil” — sans parler de leurs parents qui sont aussi enfermés derrière des clôtures de barbelés, même s’ils font l’objet de moins d’attention ou de protestations.

Une histoire d’hommes en cage

Aujourd’hui, toutes les vociférations du président devant des foules hystériques, ces cages, ces centres de détention, rappellent sans doute à certains le nazisme, mais il pourrait être plus éclairant d’y voir le reflet d’une époque historique plus ancienne, ou le fait de comparer des êtres humains à la peau foncée avec des animaux n’aurait pas fait grand bruit. Ce type de discours était considéré comme normal, tant en Europe qu’aux USA.

En effet, à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième, des millions d’Européens et d’Américains considéraient comme parfaitement naturel le fait de traiter certains membres de notre espèce comme s’ils étaient littéralement des bêtes. Ils n’étaient nullement troublés, à en croire la chronique, à l’idée de voir de tels « animaux », si curieux, exhibés comme au zoo dans de vraies cages lors de bruyantes manifestations publiques. Cela peut paraître difficile à croire aujourd’hui, mais nos aïeux se pressaient autrefois en nombres vertigineux dans les « zoos humains », où des milliers d’indigènes capturés en Asie, en Afrique et en Amérique latine étaient exposés à l’examen rigoureux, à la curiosité et à la dérision, et parfois même soumis à des expériences scientifiques.

Aujourd’hui des violations aussi ahurissantes des droits humains ont presque entièrement disparu de la mémoire collective. Je n’avais moi-même que très vaguement entendu parler des zoos humains, avant qu’ils ne deviennent une obsession quand mes recherches pour mon dernier roman, Darwin’s Ghosts (Les fantômes de Darwin), m’ont fait découvrir le monde des ménageries humaines. J’ai découvert que le phénomène avait démarré de façon très modeste.

Il y a cent soixante-dix ans ─ en 1848, une année de révolutions dans le monde entier ─ un poissonnier de Hambourg, Claus Hagenbeck, a décidé de faire payer à ses clients le privilège de voir évoluer des phoques de l’Arctique dans une grand bassin qu’il avait installé au fond de son jardin. Bientôt, ce timide premier pas commercial est devenu une affaire familiale très lucrative d’exhibition d’animaux sauvages, satisfaisant la demande croissante, de la part de cirques et de monarques et autres individus fortunés possédant une collection privée, de créatures extraordinaires.

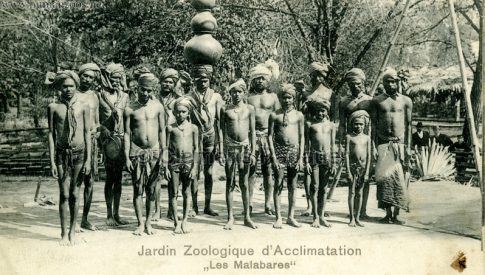

Il arriva enfin que les animaux ne suffisent plus. Vers le début des années 1870, en collaboration avec le Jardin d’Acclimatation de Paris et des imprésarios américains comme P.T. Barnum, la famille Hagenbeck se mêla d’organiser des spectacles exhibant des « sauvages » venus des points les plus reculés de la planète. Les premières victimes de cet appétit d’offrir en spectacle aux Occidentaux des échantillons humains du reste de l’humanité furent les Lapons, exposés dans un cadre censé représenter un de leurs villages. (Un semblable désir a donné naissance aux dioramas qui ne tardèrent pas à faire florès dans les muséums d’histoire naturelle).

Cette première exhibition à Hambourg de « petits hommes et femmes » de Laponie connut un tel succès — des tournées furent organisées à Berlin, Leipzig, et d’autres villes allemandes — que l’envie de voir d’autres « hommes primitifs » devint bientôt insatiable. On demanda à des chasseurs de primes auparavant spécialisés dans le repérage et le convoyage vers l’Europe et les USA d’animaux sauvages d’Afrique et d’Asie de se mettre à l’affût d’une faune humaine tout aussi exotique. Elle ne devait pas, on l’a vite spécifié, être trop monstrueuse, pour ne pas en dégoûter le public ; mais pas non plus belle au point de perdre son côté étrange.

Les Lapons furent suivis d’une multitude d’indigènes venus de différents points de la planète qu’on avait arraché de leur habitat : des Esquimaux, des Cinghalais, des Kalmouks, des Somaliens, des Éthiopiens, des Bédouins, des Nubiens de la haute vallée du Nil, des Aborigènes d’Australie, des guerriers Zoulous, des Indiens Mapuches, des autochtones des îles Andaman du Pacifique Sud, des chasseurs de têtes de Bornéo… La liste était interminable, car, partant d’Allemagne, ces zoos humains avaient gagné la France, l’Angleterre, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et les USA, qui étaient — comme par hasard ! — les puissances impérialistes d’alors.

Des représentants de groupes ethniques du monde entier constituèrent vite une attraction incontournable dans les pavillons des Expositions Universelles, si populaires à l’époque. En plus d’un divertissement familial ─ peut-être l’équivalent de nos reality shows ─ ces spectacles se voulaient « éducatifs », selon les entreprises qui en tiraient profit. Des tableaux montrant des hommes « préhistoriques » permettaient aux visiteurs aisés de s’ébahir et de s’émerveiller des habitudes bizarres des bizarres habitants des contrées que leur propre pays faisait, par violence, entrer dans la « civilisation », par le biais de la domination coloniale. Une violence telle que certaines populations indigènes qu’on exhibait là, comme certains groupes de Patagons de la Terre de Feu, à la pointe sud de l’Amérique du Sud, étaient déjà au bord de l’extinction. Un des intérêts qu’offrait l’observation de spécimens vivants de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants étranges était de pouvoir le faire avant que leurs derniers vestiges, avec leurs langues et leurs cultures, disparaissent à jamais de la surface de la Terre.

Même ces millions d’Américains et d’Européens qui ne pouvaient pas visiter ces spectacles humains, ces villages ethniques et ces zoos humains pouvaient toujours, à bon marché et indirectement, profiter du spectacle de ces « Autres » venus d’ailleurs. Les photos des captifs — prises, bien sûr, sans leur accord — étaient commercialisées à l’échelle industrielle. Les cartes postales sur lesquelles s’étalaient leurs visages et leurs corps firent bientôt partie de la vie quotidienne de tous ─ autre moyen pour les zoos humains de se banaliser, de se disculper. Elles arrivaient par la poste, et personne ne réfléchissait aux horreurs et aux souffrances infligées à ces captifs, ou à la façon dont leurs enfants, leurs maris ou leurs femmes, leurs mères, leurs pères, leurs parents ou amis, restés au pays, affrontaient la douleur que leur causait cet arrachement.

Pas même les plus illustres membres de ces « sociétés avancées » ne condamnaient de tels actes. Au contraire, nombre de ces enlèvements avaient été financés par des institutions scientifiques désireuse d’apprendre comment de tels spécimens s’inséraient dans la théorie darwinienne de l’évolution. Leurs recherches étaient soutenues à leur tour par des membres des gouvernements tout disposés à montrer leur respect et leur soutien à des savants qui voulaient lever le voile sur l’origine de l’humanité. Ces habitants de l’Afrique ou de l’Amérique du Sud étaient-ils tout à fait humains, ou étaient-ils le chaînon manquant dans la longue lignée des êtres qui avaient donné naissance à notre espèce ? D’éminents docteurs et naturalistes débattaient de ces questions, en faisaient le thème de conférence et de traités, et (ce qui passait alors pour des expériences scientifiques) manipulaient la surface ou l’intérieur des corps de ceux qui avaient commis l’erreur d’être nés si loin de ce qu’on appelait le monde civilisé.

Les Ota Benga d’aujourd’hui

Aujourd’hui, les zoos humains et les expériences médicales sur des êtres humains vivants qui étaient leur corollaire sont bien sûr inconcevables. La conscience de l’humanité, proclamée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations Unies il y a 70 ans, a rendu ces pratiques odieuses et intolérables. Qui, aujourd’hui, pourrait tolérer le sort d’ Ota Benga, un pygmée du Congo qui fut enfermé avec les primates du Zoo du Bronx à New York en 1906 et se suicida une décennie plus tard quand il comprit qu’il ne reverrait jamais son pays natal ? Qui d’entre nous amènerait ses enfants s’extasier devant des « chaînons manquants » tels que des Thaïs nains, des Indiens de l’Amazone ou des villageois du Soudan comme s’il s’agissait de monstres de foire et non d’êtres humains ?

Malheureusement, les félicitations ne sont pas (encore) à l’ordre du jour, si l’on considère les comportements racistes qui refont surface aujourd’hui, pas seulement dans les diatribes outrancières où le président compare des êtres humains à des animaux (elles n’ont pas pour l’instant provoqué l’indignation de la plupart de ses partisans). Une même déshumanisation des étrangers au visage ou à la peau plus foncés semble s’incarner dans l’hostilité aux immigrants qui se manifeste actuellement dans de nombreux pays : désir d’échapper à une « invasion » venue de l’extérieur et de préserver le mythe de la pureté raciale et de l’identité nationale. Sommes-nous vraiment si différents de ces spectateurs qui venaient, il y a environ un siècle, assister comme au zoo, sans sourciller ni s’émouvoir, à l’avilissement d’autres êtres humains ?

Rétrospectivement, le plus troublant dans les zoos humains d’autrefois, c’est que ceux qui participaient à d’aussi dégradants spectacles étaient insensibles aux crimes qu’on commettait devant leurs yeux. Beaucoup d’entre eux devaient se considérer comme des citoyens honnêtes et éclairés, fervents partisans du progrès, de la science et de la liberté. Et pourtant, en 1882 à Berlin, la police a dû intervenir pour réprimer une émeute impliquant des visiteurs à une exhibition de 11 indigènes kawésqars kidnappés en Terre de Feu. Des milliers de clients, qui avaient imbibé de nombreuses chopes de bière, avaient commencé à lapider les captifs, exigeant qu’ils copulent en public. Et pensez au sort de deux femmes kawéshqares, dont les organes sexuels avaient été prélevés sur leur cadavre, après leur mort en captivité, et envoyés à fin d’examen à un éminent chercheur allemand qui désirait apprendre dans quelle mesure ces « créatures » étaient différentes des femmes européennes.

Tant de décennies plus tard, il est facile de condamner de tels crimes. Il est plus difficile et plus douloureux de se demander quelles injustices, commises aujourd’hui, sont considérées comme aussi normales que l’étaient il y a tout juste quelques générations les zoos humains (ou la mise sous tutelle des femmes et l’esclavage des enfants). Doit-on citer l’insouciante extermination d’un nombre incommensurable d’espèces, le pillage de la nature, la perte de la sagesse accumulée pendant des millénaires par des groupes ethniques en voie d’extinction rapide ? L’emprisonnement de millions d’individus, la ruine de tant de vies humaines ?

Doit-on citer notre « guerre contre la drogue » incroyablement contre-productive, qui ravage inutilement des villes, des nations et des vies ? Ou notre incapacité à nous débarrasser du fléau de la prolifération des armes nucléaires, la cruauté de la famine généralisée, les guerres sans fin de cette Amérique, ses centres de détention pour les immigrants et leurs enfants, le spectacle de mineurs sans papiers enfermés dans des cages et qui pleurent pour revoir leurs parents, ou les camps de réfugiés surpeuplés dans les autres parties du monde ? Et que dire de tant d’enfants déplacés dans leur pays ravagé par la guerre ou plongés dans une misère abjecte ? Qui s’indigne ? Qui manifeste pour leur libération de la captivité structurelle où ils sont placés ? Et qui a même remarqué les 10 000 enfants assassinés ou mutilés au cours de conflits armés, rien que pour l’année 2017 ? Ces morts qui sont invisibles pour nous si nous ne tombons pas sur un bref entrefilet vite oublié ?

En fait, ces zoos humains d’un passé pas si lointain nous posent une question terrifiante : quelles horreurs quotidiennes commises actuellement seront considérées avec dégoût dans l’avenir ? Nos descendants se demanderont comment leurs ancêtres ont pu être assez aveugles pour tolérer de telles transgressions contre la condition humaine et l’humanité.

Ariel Dorfman

Traduit par Jacques Boutard, Tlaxcala

Source : Tomdispatch