En littérature, on peut citer largement. En sciences, aucun scientifique ne paie des droits pour utiliser une formule établie par un confrère. Ça, c’est la citation et le cinéma ne l’autorise pas.

Le cinéaste nous a reçus chez lui en Suisse pour un entretien provocant et intime. Bienvenue à Rolle.

Rolle n’est pas vraiment le centre du monde. Juste une petite ville un peu morne sur le lac Léman, à 40 kilomètres de Genève. Mais c’est aussi un éden pour milliardaires en quête de défiscalisation. Pour le sympathique chauffeur de taxi qui nous a pris à la gare de Genève, cette géographie du people peu imposé n’a aucun secret : “Vous voyez la maison sur le côté en bas de la colline, c’est celle de Michael Schumacher. Et là vivait Peter Ustinov. Phil Collins, c’est là-bas…”

Et Jean-Luc Godard, alors ? “Une fois, un Japonais est monté dans ma voiture, reprend le chauffeur, et m’a demandé si je savais où habitait monsieur Godard. Je lui ai dit oui, je l’ai emmené, il m’a dit : “Attendez- moi une minute”, a fait trois photos, est remonté dans le taxi et m’a demandé de le ramener à la gare. Il est connu jusqu’au Japon, monsieur Godard !” S’il est peut-être l’habitant vaudois le plus mythique “jusqu’au Japon”, monsieur Godard ne vit pas à Rolle pour la même raison que son voisinage people.

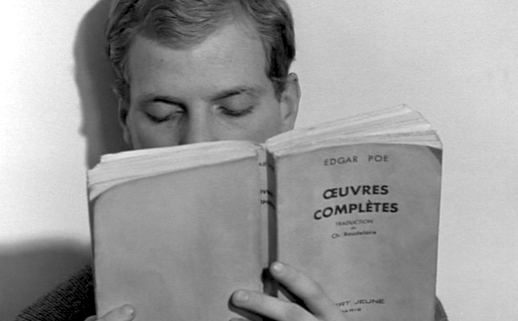

Domicilié en France, il y paie ses impôts. Il vit en Suisse parce qu’il y est né, parce qu’il ne peut se passer de “certains paysages”, nous dira-t-il dans un entretien, comme toujours avec lui, très panoramique. Pendant quatre heures, dans son bureau un peu fruste, très fonctionnel, juste à côté de sa salle de travail avec sa demi-douzaine d’écrans plats et ses étagères remplies d’innombrables VHS ou DVD d’où il extrait ses citations, nous avons parlé d’histoire, de politique, de la Grèce, de la propriété intellectuelle, de cinéma bien sûr, mais aussi de choses plus intimes, comme la santé ou le rapport à la mort.

J.-M. L

ENTRETIEN > Pourquoi le titre, Film Socialisme ?

Jean-Luc Godard – J’ai toujours des titres d’avance, qui me donnent une indication sur des films que je pourrais tourner.

Un titre précédant toute idée de film, c’est un peu comme un la en musique. J’en ai toute une liste. Comme des titres de noblesse ou des titres de banque. Plutôt des titres de banque. J’ai commencé avec Socialisme, mais au fur et à mesure qu’avançait le film, ça me semblait de moins en moins satisfaisant. Le film aurait aussi bien pu s’appeler Communisme ou Capitalisme. Mais il s’est produit un hasard amusant : en lisant une petite brochure de présentation que je lui avais fait parvenir, où le nom de la production Vega Film précédait le titre, Jean-Paul Curnier (philosophe – ndlr) a lu “Film Socialisme” et a cru que c’était le titre. Il m’a écrit une lettre de douze pages pour me dire à quel point ça lui plaisait. Je me suis dit qu’il devait avoir raison et j’ai décidé de garder Film devant Socialisme. Ça déniaisait un peu le mot.

D’où vient cette idée de croisière en Méditerranée ? D’Homère ?

Au début je pensais à une autre histoire qui se passerait en Serbie mais ça n’allait pas. Alors j’ai eu l’idée d’une famille dans un garage, la famille Martin. Mais ça ne tenait pas sur un long métrage, parce que sinon les gens seraient devenus des personnages et ce qu’il s’y passe serait devenu un récit. L’histoire d’une mère et de ses enfants, un film comme on peut en faire en France, avec des dialogues, des états d’âme.

Justement, les membres de cette famille ressemblent presque aux personnages d’une fiction ordinaire. Ça n’était pas arrivé à votre cinéma depuis très longtemps…

Oui, peut-être… Pas tout à fait quand même. Les scènes s’interrompent avant qu’ils ne deviennent des personnages. Ce sont plutôt des statues. Des statues qui parlent. Si on parle de statues, on se dit “ça vient d’autrefois”. Et si on dit “autrefois”, alors on part en voyage, on s’embarque sur la Méditerranée. D’où la croisière. J’avais lu un livre de Léon Daudet, le polémiste du début du siècle, qui s’appelait Le Voyage de Shakespeare. On y suivait le trajet en bateau sur la Méditerranée du jeune Shakespeare, qui n’avait rien encore écrit. Tout ça vient petit à petit.

Comment procédez-vous pour agencer tout ça ?

Il n’y a pas de règles. Ça tient de la poésie, ou de la peinture, ou des mathématiques. De la géométrie à l’ancienne surtout. L’envie de composer des figures, de mettre un cercle autour d’un carré, de tracer une tangente. C’est de la géométrie élémentaire. Si c’est élémentaire, il y a des éléments. Alors je montre la mer… Voilà, ce n’est pas vraiment descriptible, ce sont des associations. Et si on dit association, on peut dire socialisme. Si on dit socialisme, on peut parler de politique.

Par exemple de la loi Hadopi, de la question du téléchargement pénalisé, de la propriété des images…

Je suis contre Hadopi, bien sûr. Il n’y a pas de propriété intellectuelle. Je suis contre l’héritage, par exemple. Que les enfants d’un artiste puissent bénéficier des droits de l’oeuvre de leurs parents, pourquoi pas jusqu’à leur majorité… Mais après, je ne trouve pas ça évident que les enfants de Ravel touchent des droits sur le Boléro…

Vous ne réclamez aucun droit à des artistes qui prélèvent des images de vos films ?

Bien sûr que non. D’ailleurs, des gens le font, mettent ça sur internet et en général c’est pas très bon… Mais je n’ai pas le sentiment qu’ils me prennent quelque chose. Moi je n’ai pas internet. Anne-Marie (Miéville, sa compagne et cinéaste – ndlr) l’utilise. Mais dans mon film, il y a des images qui viennent d’internet, comme ces images de deux chats ensemble.

Pour vous, il n’y a pas de différence de statut entre ces images anonymes de chats qui circulent sur internet et le plan des Cheyennes de John Ford que vous utilisez aussi dans Film Socialisme ?

Statutairement, je ne vois pas pourquoi je ferais une différence. Si je devais plaider légalement contre les accusations de pillage d’images dans mes films, j’engagerais deux avocats avec deux systèmes différents. L’un défendrait le droit de citation, qui n’existe quasiment pas en cinéma. En littérature, on peut citer largement. Dans le Miller (Vie et débauche, voyage dans l’oeuvre de Henry Miller – ndlr) de Norman Mailer, il y a 80 % de Henry Miller et 20 % de Norman Mailer. En sciences, aucun scientifique ne paie des droits pour utiliser une formule établie par un confrère. Ça, c’est la citation et le cinéma ne l’autorise pas. J’ai lu le livre de Marie Darrieussecq, Rapport de police, et je le trouve très bien parce qu’elle fait un historique de cette question. Le droit d’auteur, vraiment c’est pas possible. Un auteur n’a aucun droit. Je n’ai aucun droit. Je n’ai que des devoirs. Et puis dans mon film, il y a un autre type d’emprunts, pas des citations mais simplement des extraits. Comme une piqûre lorsqu’on prend un échantillon de sang pour l’analyser. Ça serait la plaidoirie de mon second avocat. Il défendrait par exemple l’usage que je fais des plans des trapézistes issus des Plages d’Agnès. Ce plan n’est pas une citation, je ne cite pas le film d’Agnès Varda : je bénéficie de son travail. C’est un extrait que je prends, que j’incorpore ailleurs pour qu’il prenne un autre sens, en l’occurrence symboliser la paix entre Israël et Palestine. Ce plan, je ne l’ai pas payé. Mais si Agnès me demandait de l’argent, j’estime qu’on pourrait la payer au juste prix. C’est-à- dire en rapport avec l’économie du film, le nombre de spectateurs qu’il touche…

Pour exprimer la paix au Moyen-Orient par une métaphore, pourquoi préférez- vous détourner une image d’Agnès Varda plutôt qu’en tourner une ?

Je trouvais la métaphore très bien dans le film d’Agnès.

Mais elle n’y est pas…

Non, bien sûr. C’est moi qui la construis en déplaçant l’image. Je ne pense pas faire du tort à l’image. Je la trouvais parfaite pour ce que je voulais dire. Si les Palestiniens et les Israéliens montaient un cirque et faisaient un numéro de trapèze ensemble, les choses seraient différentes au Moyen- Orient. Cette image montre pour moi un accord parfait, exactement ce que je voulais exprimer. Alors je prends l’image, puisqu’elle existe. Le socialisme du film consiste à saper l’idée de propriété, à commencer par celle des oeuvres… Il ne devrait pas y avoir de propriété des oeuvres. Beaumarchais voulait seulement bénéficier d’une partie des recettes du Mariage de Figaro. Il pouvait dire “Figaro, c’est moi qui l’ai écrit”. Mais je ne crois pas qu’il aurait dit “Figaro, c’est à moi”. Ce sentiment de propriété des oeuvres est venu plus tard. Aujourd’hui, un type pose des éclairages sur la tour Eiffel, il a été payé pour ça, mais si on filme la tour Eiffel on doit encore lui payer quelque chose.

Votre film sera mis en ligne sur FilmoTV en même temps qu’on pourra le découvrir en salle…

L’idée n’est pas de moi. Lorsqu’on a fait les films-annonces, c’est-à-dire tout le film mais en accéléré, j’ai proposé qu’on les mette sur YouTube parce que c’est un bon moyen de faire circuler les choses. La mise en ligne est l’idée du distributeur. Ils ont donné de l’argent pour le film, donc je fais ce qu’ils me demandent. Si ça ne tenait qu’à moi, je ne l’aurais pas sorti en salle de cette façon. On a mis quatre ans à faire ce film. En termes de production, il est très atypique. On l’a tourné à quatre, avec Battaggia, Arragno, Grivas, à égalité. Chacun partait de son côté et ramenait des images. Grivas est parti seul en Egypte et a ramené des heures de pellicule… On s’est donné beaucoup de temps. Je pense que le film aurait dû bénéficier d’un même rapport à la durée quant à sa distribution.

Ça veut dire quoi concrètement ?

J’aurais bien aimé qu’on engage un garçon et une fille, un couple qui ait envie de montrer des choses, qui soit lié un peu au cinéma, le genre de jeunes gens qu’on peut rencontrer dans des petits festivals. On leur donne une copie DVD du film puis on leur demande de suivre une formation de parachutiste. Ensuite, on pointe au hasard des lieux sur une carte de France et on les parachute dans ces endroits. Ils doivent montrer le film là où ils atterrissent. Dans un café, un hôtel… ils se débrouillent. Ils font payer la séance 3 ou 4 euros, pas plus. Ils peuvent filmer cette aventure et vendre ça ensuite. Grâce à eux, vous enquêtez sur ce que c’est que de distribuer ce film-là. Après seulement vous pouvez prendre des décisions, pour savoir si oui ou non on peut le projeter dans des salles normales. Mais pas avant d’avoir fait une enquête d’un ou deux ans là-dessus. Parce qu’avant, vous êtes comme moi : vous ne savez pas ce que c’est que ce film, vous ne savez pas qui peut s’y intéresser. Vous avez un peu déserté l’espace médiatique.

Dans les années 1980, on vous voyait davantage dans la presse, à la télévision…

Oui, ça m’ennuie, maintenant. Je ne cherche plus à subvertir un certain processus de télévision. A l’époque, j’y croyais un peu. Je ne pensais pas que ça pouvait changer quoi que ce soit mais que ça intéresserait des gens de faire autrement. Ça les intéresse trois minutes. Il y a encore des choses qui m’intéressent à la télévision : les émissions sur les animaux, les chaînes d’histoire. J’aime bien Dr House aussi. Il y a un blessé, tout le monde s’attroupe autour de lui, les personnages s’expriment dans un vocabulaire hypertechnique, j’aime bien. Mais je ne pourrais pas en regarder dix de suite.

Pourquoi avoir invité Alain Badiou ou Patti Smith dans votre dernier film pour les filmer si peu ?

Patti Smith était là donc je l’ai filmée. Je ne vois pas pourquoi j’aurais dû la filmer plus longtemps que, par exemple, une serveuse.

Pourquoi lui avoir demandé d’être là ?

Pour qu’il y ait une bonne Américaine. Quelqu’un qui incarne autre chose que l’impérialisme.

Et Alain Badiou ?

Je voulais citer un texte sur la géométrie d’Husserl et j’avais envie que quelqu’un élabore quelque chose de son cru à partir de ça. Ça l’a intéressé.

Pourquoi le filmer face à une salle vide ?

Parce que sa conférence n’intéressait pas les touristes de la croisière. On avait annoncé qu’il y aurait une conférence sur Husserl et personne n’est venu. Quand on a emmené Badiou dans cette salle vide, ça lui a beaucoup plu. Il a dit : “Enfin, je peux parler devant personne.” (rires) J’aurais pu le cadrer de plus près, ne pas filmer la salle vide mais il fallait montrer que c’était une parole dans le désert, qu’on est dans le désert. Ça me fait penser à la phrase de Jean Genet : “Il faut aller chercher les images parce qu’elles sont dans le désert.” Dans mon cinéma, il n’y a jamais d’intentions. Ce n’est pas moi qui invente cette salle vide. Moi je ne veux rien dire, j’essaie de montrer, ou faire sentir, ou permettre de dire autre chose après. Quand on entend : “Les salauds aujourd’hui sont sincères, ils croient à l’Europe”, quelle autre chose ça permet de dire ? On ne peut pas croire à l’Europe sans être un salaud ? C’est une phrase qui m’est venue en lisant des passages de La Nausée. En ces temps-là, le salaud n’était pas sincère. Un tortionnaire savait qu’il n’était pas honnête. Aujourd’hui le salaud est sincère. Quant à l’Europe, elle existe depuis longtemps, il n’y a pas besoin de la faire comme on la fait. J’ai du mal à comprendre par exemple qu’on puisse en être parlementaire, comme Dany (Daniel Cohn-Bendit – ndlr). C’est étrange, non ?

L’écologie ne devrait pas constituer un parti politique ?

Vous savez les partis… Les partis sont toujours pris. Même leurs noms, parfois. De Gaulle était contre les partis. A la Libération, il a quand même fait venir les partis au Conseil de la Résistance pour avoir du poids face aux Américains. Il y avait même le Front national. Sauf que ce n’était pas la même chose qu’aujourd’hui. C’était une entreprise du Parti communiste, à l’époque. Je ne sais pas très bien pourquoi les autres ensuite ont gardé ce nom-là. Un parti pris…

L’avant-dernière citation du film est : “Si la loi est injuste, la justice passe avant la loi”…

C’est par rapport au droit d’auteur. Tous les DVD commencent par un carton du FBI qui criminalise la copie. Je suis allé chercher Pascal. Mais on peut entendre autre chose dans cette phrase. On peut penser à l’arrestation de Roman Polanski, par exemple.

Que vous inspire le fait que l’arrestation de Polanski ait eu lieu dans votre pays, la Suisse ?

Moi, je suis franco-suisse. Je passe pour Suisse mais je suis domicilié en France, je paie mes impôts en France. En Suisse, j’aime certains paysages dont j’aurais du mal à me passer. Et puis j’ai des racines ici. Mais politiquement, beaucoup de choses me choquent. Par rapport à Polanski, la Suisse n’avait pas à se soumettre aux Etats-Unis. Il fallait discuter, ne pas accepter. J’aurais voulu que tous les cinéastes qui vont à Cannes se mobilisent pour Polanski, affirment que la justice suisse n’est pas juste. Comme ils l’ont fait pour soutenir le réalisateur Jafar Panahi incarcéré. Comme on a pu dire “le régime iranien est un mauvais régime”, il faudrait dire “le régime suisse n’est pas bon”.

L’interdiction des minarets ?

C’est nul… En ce qui concerne la Suisse, je pense comme Kadhafi : la Suisse romande appartient à la France, la Suisse allemande à l’Allemagne, la Suisse italienne à l’Italie, et voilà, plus de Suisse !

La crise grecque résonne fortement avec votre film…

On devrait remercier la Grèce. C’est l’Occident qui a une dette par rapport à la Grèce. La philosophie, la démocratie, la tragédie… On oublie toujours les liens entre tragédie et démocratie. Sans Sophocle pas de Périclès. Sans Périclès pas de Sophocle. Le monde technologique dans lequel nous vivons doit tout à la Grèce. Qui a inventé la logique ? Aristote. Si ceci et si cela, donc cela. Logique. C’est ce que les puissances dominantes utilisent toute la journée, faisant en sorte qu’il n’y ait surtout pas de contradiction, qu’on reste dans une même logique. Hannah Arendt avait bien dit que la logique induit le totalitarisme. Donc tout le monde doit de l’argent à la Grèce aujourd’hui. Elle pourrait demander mille milliards de droits d’auteur au monde contemporain et il serait logique de les lui donner. Tout de suite.

On accuse aussi les Grecs d’être menteurs…

Ça me rappelle un vieux syllogisme que j’apprenais à l’école. Epaminondas est menteur, or tous les Grecs sont menteurs, donc Epaminondas est grec. On n’a pas tellement avancé.

L’élection de Barack Obama a‑t-elle modifié votre perception de la politique internationale américaine ?

C’est drôle, Edwy Plenel m’a posé la même question. L’élection d’Obama ne m’a fait ni chaud ni froid. J’ai espéré pour lui qu’il ne se fasse pas assassiner trop vite. Qu’il incarne les Etats-Unis, ce n’est pas tout à fait la même chose que lorsque c’était George Bush. Mais parfois les choses sont plus claires quand elles vont au pire. Quand Chirac s’est retrouvé au second tour de la présidentielle face à Le Pen, je pense que la gauche aurait dû s’abstenir et ne pas voter Chirac. Il vaut mieux laisser le pire arriver.

Pourquoi ? C’est dangereux…

Parce qu’à un moment, ça fait réfléchir. Comme les tsunamis…

Ça devrait faire réfléchir à quoi, les tsunamis ?

A ce qu’on appelle la nature et dont nous faisons partie. Il y a des moments où elle doit se venger. Les météorologues ne parlent qu’un langage scientifique, ils ne parlent pas de philosophie. On n’écoute pas la façon dont un arbre philosophe.

Vous vous intéressez toujours au sport ?

Oui mais je regrette qu’aujourd’hui le football ne propose plus qu’un jeu uniquement défensif. A part Barcelone. Mais Barcelone n’arrive pas à tenir deux matchs de suite à son niveau.

Ça dépend. Contre Arsenal, ils ont réussi.

Oui, mais pas contre Milan. Pourquoi n’y arrivent-ils pas ? Quand on n’y arrive pas, on fait moins de matchs.

L’hiver dernier, vous avez réalisé un film très court en hommage à Eric Rohmer…

Les Films du Losange me l’ont demandé. J’ai eu envie d’utiliser les titres de ses articles, d’évoquer des choses que j’ai vues ou faites avec lui quand nous étions jeunes aux Cahiers dans les années 1950. J’ai du mal à dire autre chose de lui. On ne peut parler des gens qu’à partir de ce qu’on a partagé avec eux. Ce n’est pas la méthode d’Antoine de Baecque, bien sûr…

Vous avez lu la biographie qu’Antoine de Baecque vous a consacrée ?

Je l’ai parcourue.

Le fait qu’elle existe vous indiffère ou vous ennuie ?

Ça m’a ennuyé pour Anne-Marie (Miéville – ndlr). Parce qu’il y a des choses fausses. Ça m’ennuie aussi que des gens de ma famille lui aient fourni des documents. Ça ne se fait pas. Mais je n’ai rien fait non plus pour l’empêcher de sortir.

Eric Rohmer, vous le voyiez encore ?

Un petit peu parce qu’à Paris on habitait le même immeuble. Donc on se parlait de temps en temps.

Vous avez vu ses derniers films ?

Oui, en DVD. Triple agent est un film très étrange. L’espionnage me passionne mais je n’aurais pas imaginé qu’un tel sujet puisse l’intéresser.

L’idée d’accomplir une oeuvre, que la vie vous laisse le temps de l’achever, c’est une question qui vous travaille ?

Non. L’oeuvre, je n’y crois pas. Il y a des oeuvres, on en produit des nouvelles, mais l’oeuvre dans son ensemble, le grand oeuvre, ça ne m’intéresse pas. Je préfère parler de cheminement. Dans mon parcours, il y a des hauts et des bas, des tentatives… J’ai beaucoup tiré à la ligne. Vous savez, le plus difficile, c’est de dire à un ami que ce qu’il fait n’est pas très bon. Moi, ça me manque. Rohmer avait eu le courage de me dire à l’époque des Cahiers que ma critique de L’Inconnu du Nord- Express était mauvaise. Rivette pouvait dire ça aussi. Et on était très atteint par ce que Rivette pensait. François Truffaut, lui, ne m’a pas pardonné de penser que ses films étaient nuls. Il souffrait en plus de ne pas arriver à trouver mes films aussi nuls que ce que je pensais des siens.

Vous pensez vraiment que les films de Truffaut sont nuls ?

Non, pas nuls… Pas plus nuls qu’autre chose… Pas plus que ceux de Chabrol… Mais ce n’était pas le cinéma dont on avait rêvé.

La postérité, la trace, ça vous préoccupe ?

Non, pas du tout.

Et ça vous a travaillé à un moment ?

Jamais.

On a du mal à vous croire. On ne peut pas faire Pierrot le fou sans avoir l’envie de réaliser un chef‑d’oeuvre, d’être le champion du monde, de rester à jamais dans l’histoire…

Peut-être que vous avez raison. J’ai dû avoir cette prétention à mes débuts. J’en suis revenu assez vite.

Vous pensez à votre disparition ?

Oui, forcément. Avec les problèmes de santé… Il faut que je m’entretienne beaucoup plus qu’avant. La vie se modifie. De toute façon, depuis longtemps, j’ai rompu avec la vie sociale. J’aimerais bien reprendre le tennis, que j’ai dû arrêter pour des problèmes de genou. Quand on devient vieux, l’enfance revient. C’est bien. Et non, ça ne m’angoisse pas particulièrement de disparaître.

Vous semblez très détaché…

Mais au contraire, au contraire ! Je suis très attaché (rires). A ce propos, Anne-Marie m’a dit l’autre jour que si jamais elle me survivait, elle ferait écrire sur ma tombe : “Au contraire”…

Source de l’article : les inrocks