Le Venezuela se débat aujourd’hui entre ingérences impériales, tentatives de déstabilisation de la part de certains secteurs de l’opposition de droite et les limites propres au processus bolivarien. Reste à envisager la possibilité que ce soit le mouvement populaire qui fasse avancer et approfondisse un projet de transformation politique non exempt de tensions et contradictions. Le politologue Franck Gaudichaud, spécialiste de l’Amérique Latine et membre des rédactions du site www.rebelion.org et de la revue ContreTemps répond aux questions de l’historienne argentine Valeria Ianni.

Comment caractérises-tu la situation actuelle au Venezuela ? Qu’est-ce qui se décide là-bas selon toi ?

Franck Gaudichaud : Comme point de départ, il faut reconnaître que nous nous trouvons au milieu d’une guerre médiatique globale colossale et toujours en cours contre le processus bolivarien. Pour cette raison, il est notamment fondamental de créer des espaces de contre-information ou plutôt d’information indépendante et alternative. Avant d’aborder la conjoncture des dernières semaines, et face à tant de désinformation, il faut à nouveau souligner que la « révolution bolivarienne » est un processus de moyen terme (15 ans déjà) qui a signifié – entre autres – de larges conquêtes sociales (santé, éducation, alphabétisation, réduction drastique de la pauvreté et baisse des inégalités), une démocratisation institutionnelle (avec la nouvelle Constitution), et surtout le renforcement et l’inclusion – pour la première fois – des classes populaires au système politique, le tout dans une relation intense avec le grand leader charismatique que fut Hugo Chávez.

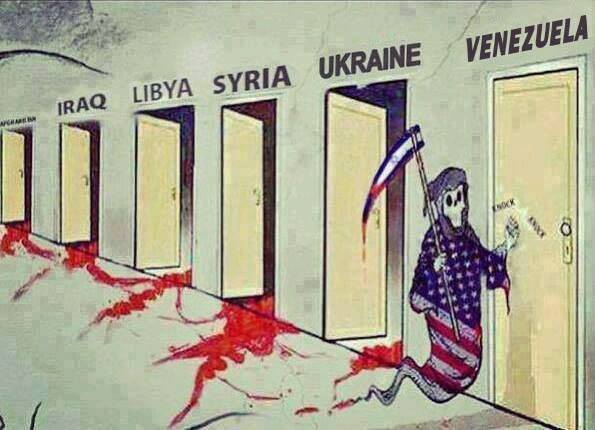

Ce processus a également joué un rôle clé dans la constitution de nouvelles souverainetés nationales-populaires et de nouvelles intégrations régionales politiques, culturelles et économiques, sans les Etats-Unis, avec la création de l’ALBA, de l’UNASUR et de la CELAC. Ainsi, rappelons qu’un recul important au Venezuela et le retour de l’offensive néolibérale dans ce pays auraient des effets collatéraux importants et immédiats dans toute la région. Tout cela paraît surement évident pour celles ou ceux qui suivent un peu l’Amérique Latine, mais il est parfois important de souligner l’essentiel et les rapports de force géopolitiques à un moment où les médias dominants, certains politiques à Washington ou au sein de l’opposition vénézuélienne parlent de « dictature castro-communiste » et de « génocide »…

Cela dit, il est exact que la situation actuelle est extrêmement tendue du fait que le secteur le plus réactionnaire de l’opposition a fait le choix de la violence dans les rues et de la déstabilisation extraconstitutionnelle. Dans un tel contexte, il y a une tendance au sein des gauches, en Europe comme en Amérique Latine, à simplifier à l’extrême notre compréhension du conflit en expliquant, plus ou moins, que les deux seules positions possibles dans cette conjoncture est que l’on soit contre l’impérialisme, soit en faveur du coup d’État « fasciste ». Cette lecture binaire me paraît fermer toute discussion à gauche et donc réductrice. Bien entendu, il faut dénoncer haut et fort et s’opposer de manière unitaire à la tentative « insurrectionnelle » de la droite néolibérale ou aux manœuvres impériales. Nous savons que les États-Unis ont de clairs intérêts géopolitiques et énergétiques dans cette déstabilisation ; les liens entre les « Faucons » de Washington et la fraction de l’opposition dirigée par Leopoldo López au Venezuela ne relèvent pas de la théorie du complot, c’est une information objective et documentée. Il y a aussi une intervention réelle depuis la Colombie de la part de l’« uribisme » [NdT : du nom de Álvaro Uribe, président colombien de 2002 à 2010], ainsi que des incursions de paramilitaires venant de ce pays, notamment au niveau de l’Etat frontalier de Táchira. Ces éléments sont importants au moment de comprendre le Venezuela d’aujourd’hui.

Néanmoins, sommes-nous face à un coup d’État du style de celui d’avril 2002 ? Et peut-on parler de « fascisme », sans chercher à définir la dynamique et les conflits qui traversent l’opposition au chavisme. Je crois que non. Premièrement, parce que les rapports de force réels sont distincts de ceux présents en 2002. L’État-major et les Forces Armées soutiennent clairement le gouvernement, sans fissure jusqu’à maintenant. Ce qui est loin d’être un détail. La grande bourgeoisie ne fait pas le choix de la violence et d’une issue extraconstitutionnelle. Fedecameras [NdT : fédération patronale vénézuélienne] et les principaux entrepreneurs (comme Mendoza du groupe Polar) ont participé à la « conférence de paix » avec le président Maduro et ont condamné la violence dans les rues. Autrement dit, les éléments clés de la conjoncture d’avril 2002 ne sont pas à l’ordre du jour, pour l’instant en tout cas.

Bien sûr, il y a un secteur de la droite autour de Leopoldo López qui fait clairement le choix de la violence, en appelant clairement à renverser ou « à sortir » Maduro. Et ce qui est préoccupant, c’est que ce secteur a réussi à organiser plusieurs mobilisations très importantes, en prenant la tête des manifestations. Dans l’État de Táchira, ou à Mérida avec le mouvement étudiant, mais aussi dans les rues de Caracas. Il est vrai que les participants à ces mobilisations proviennent essentiellement des quartiers riches, de la classe aisée autour de la place Altamira, de la classe moyenne haute, mais aussi de couches moyennes plus modestes. Des fractions violentes de la droite dure sont en train de gagner de l’espace dans la société, en faisant usage de la violence, contre des travailleurs des transports publics et des ministères, contre des militants de quartier, en dressant des barricades (les « guarimbas ») : ils sont responsables de la majorité des assassinats de ces dernières semaines (une trentaine à ce jour). L’opposition néolibérale est partiellement fragmentée, mais en même temps chacun joue son rôle contre le gouvernement : cela va de Henrique Capriles ou de la COPEI (Comité d’Organisation Politique Electorale Indépendante – parti social-chrétien), qui disent choisir la voie du dialogue après leurs défaites électorales successives, jusqu’aux partis comme Voluntad Popular de Leopoldo López ou comme l’association Súmate et la députée María Corina Machado, qui font le choix de créer un climat semi-insurrectionnel, sans attendre les prochaines élections ou la possibilité d’un referendum révocatoire en 2016 (comme le prévoit la Constitution bolivarienne). Certains analystes proches du gouvernement, comme le journaliste Ignacio Ramonet, ont d’ailleurs souligné l’existence d’un « coup d’État lent », basé sur les théories de la déstabilisation de Gene Sharp.

Pour la gauche anticapitaliste, je crois que la question fondamentale n’est pas seulement de dénoncer tout cela, mais aussi de continuer à penser en même temps « en bas et à gauche » pour comprendre – de manière critique et dialectique – quels sont les éléments au sein de l’espace du chavisme lui-même, qui permettent que s’exprime un tel mécontentement dans certaines couches de la société, et pas seulement au sein du mouvement étudiant, sans qu’il y ait de mobilisations massives des bolivariens pour y répondre et, aussi, pourquoi il existe un mécontentement latent, accumulé, parmi les nombreux soutiens du gouvernement au sein des secteurs sociaux subalternes. En ce sens, nous devons aussi analyser les contradictions, les faiblesses et les conflits internes à la « révolution bolivarienne » et écouter les voix critiques du mouvement populaire et révolutionnaire au sein, mais aussi à l’extérieur du champ politique du chavisme. Nous avons par exemple publié sur « Rebelion.org » plusieurs auteurs vénézuéliens qui vont dans cette direction : Roland Denis, Simón Rodríguez Porras, Javier Biardeau, Gonzalo Gómez, etc.

Quelles sont ces faiblesses principales du chavisme ?

FG : Il faut tout d’abord différencier le chavisme gouvernemental du « peuple bolivarien ». Selon moi, il y a entre les deux des tensions, surtout un an après le départ de Hugo Chávez qui fut un acteur central de ce processus de réappropriation du politique et un dirigeant capable d’osciller, de naviguer même, entre le verticalisme du leader et l’horizontalité de la participation populaire. A l’ère du « chavisme sans Chávez », Nicolás Maduro a une indéniable légitimité démocratique électorale : malgré un recul notable en terme de votes, il a remporté l’élection présidentielle de manière juste et avérée par les observateurs internationaux, alors que les municipales ont confirmé cette nouvelle hégémonie bolivarienne dans les urnes (avec 17 victoires sur 18 élections nationales). Mais Maduro est loin d’avoir la présence charismatique de Chávez tandis que la dégradation économique continue de miner les conquêtes sociales des dernières années. Bien entendu, on parle beaucoup, la droite en particulier, de l’insécurité et la délinquance, mais c’est vrai qu’elle constitue aussi une grande préoccupation quotidienne pour les classes populaires et les quartiers pauvres.

FG : Il faut tout d’abord différencier le chavisme gouvernemental du « peuple bolivarien ». Selon moi, il y a entre les deux des tensions, surtout un an après le départ de Hugo Chávez qui fut un acteur central de ce processus de réappropriation du politique et un dirigeant capable d’osciller, de naviguer même, entre le verticalisme du leader et l’horizontalité de la participation populaire. A l’ère du « chavisme sans Chávez », Nicolás Maduro a une indéniable légitimité démocratique électorale : malgré un recul notable en terme de votes, il a remporté l’élection présidentielle de manière juste et avérée par les observateurs internationaux, alors que les municipales ont confirmé cette nouvelle hégémonie bolivarienne dans les urnes (avec 17 victoires sur 18 élections nationales). Mais Maduro est loin d’avoir la présence charismatique de Chávez tandis que la dégradation économique continue de miner les conquêtes sociales des dernières années. Bien entendu, on parle beaucoup, la droite en particulier, de l’insécurité et la délinquance, mais c’est vrai qu’elle constitue aussi une grande préoccupation quotidienne pour les classes populaires et les quartiers pauvres.

C’est pourtant sur le plan économique que les problèmes affleurent le plus : la Banque Centrale du Venezuela reconnait une rupture d’approvisionnement en biens de consommation à hauteur de 28%, une inflation de 56% en 2013 qui ronge les salaires, alors que le pays continue d’importer presque 80% de ses aliments, faute d’une agriculture suffisamment développée. La mauvaise gestion économique et de la gestion des taux de change renforcent, à une plus grande échelle, la spéculation, le marché noir et l’accaparement de la part de la bourgeoisie compradore. Certains économistes marxistes tels Manuel Sutherland ou Víctor Álvarez (ex-ministre de Chávez) parlent de la plus grande fuite de capitaux d’Amérique du Sud. Cela représente plusieurs « plans Marshall » qui s’échappent ainsi vers Miami. Certes, l’inflation et les pénuries sont alimentées par l’offensive des classes dominantes, mais aussi d’une politique économique inefficace, erratique.

La corruption est une autre question de fond. Après 15 ans de « révolution bolivarienne », comment prétendre construire le « socialisme du xxie siècle » dans des conditions de corruption bureaucratique de grande ampleur ? Face à la dimension et à la profondeur du phénomène, qui est certes une constante de l’État vénézuélien depuis un siècle et est lié au modèle du capitalisme pétro-rentier encore hégémonique[Voir F. Gaudichaud, « [Les tentions du processus bolivarien : nationalisme populaire, conquêtes sociales et capitalisme rentier », Inprecor, n° 588/589, novembre-décembre 2012]] , il ne suffit pas de proclamer « l’État communal », d’avoir un ministère du « pouvoir populaire » ou des missions sociales, même si elles sont très importantes pou répondre à l’urgence sociale. Je ne vois pas d’autre solution que de créer un contrôle citoyen à partir d’en bas, une dynamique plus forte de démocratie participative et des conseils de travailleurs et d’usagers, tout en renforçant les prérogatives des milliers de conseils communaux existants.

Dans le cas contraire, comment stopper durablement l’offensive de la droite ou les menaces d’ingérences impériales ? Par le dialogue et la paix avec les secteurs patronaux tel que la famille Cisneros, avec la Table d’Unité Démocratique [NdT : MUD – coalition de l’opposition pour les élections] et avec la « bolibourgeoisie » qui s’enrichit à l’ombre de l’Etat et des militaires ? Rappelons, d’autre part, l’impunité qui prévaut jusqu’à aujourd’hui pour les responsables du coup d’Etat d’avril 2002 ou des assassinats d’avril 2013. Il est également très préoccupant de constater l’impunité des « sicaires » antisyndicaux qui existent dans le pays, les niveaux de répression contre certaines grèves ouvrières ou encore, fruit de la semi-insurrection des dernières semaines, la militarisation croissante de certaines zones (ce qui a provoqué le malaise de certains dirigeants bolivariens, par exemple le gouverneur de l’État de Táchira). Le président Maduro et le ministère public ont reconnu, à juste titre, la responsabilité de la Garde Nationale et de la police bolivarienne dans la mort et les mauvais traitements infligés à plusieurs manifestants. Certains policiers ont été immédiatement destitués ou sont sous enquêtes. Espérons que cela ne restera pas impuni car l’État doit être le garant des droits fondamentaux, malgré les violences de l’opposition.

Tu évoques, de manière critique, la voie que prend le gouvernement pour freiner l’offensive de la droite. Quelle serait, à tes yeux, le chemin le plus adéquat pour l’affronter ?

FG : Là encore, je ne prétends pas avoir de « recette » à donner au Venezuela : je me base sur ce que proposent et nous disent plusieurs secteurs militants vénézuéliens. La meilleure manière de se défendre face aux attaques est sans aucun doute d’approfondir la révolution et les conquêtes du processus ; renforcer une vision critique et populaire, indépendante de la bureaucratie ou de la « bolibourgeoisie », afin de renforcer celles et ceux d’en bas, leurs capacités d’intervention. Je crois que la tentative du gouvernement de mettre un terme à la violence de rue par l’appel au dialogue est parfaitement justifiée et compréhensible. Maintenant, « dialogue et paix » oui, mais pourquoi faire et avec qui ? Il faudrait souhaiter que le dialogue se fasse prioritairement avec les secteurs subalternes mobilisés, les travailleurs organisés qui cherchent les voies du pouvoir populaire, les paysans qui veulent une réforme agraire, le peuple indigène qui revendique ses droits historiques ; et avec plus de mesures concrètes pour améliorer la situation économique.

Bien entendu, le président Maduro a déjà pris des mesures et fait des annonces face à la « guerre économique », mais aux côtés de la « loi des prix justes », qui est positive et cherchent à réguler le prix des denrées, ce furent des mesures d’ajustement et de dévaluation qui ont été adoptées. A l’inverse, des courants ‑certes très minoritaires- comme Marea Socialista et d’autres en dehors du chavisme (libertaires, marxistes, trotskystes) proposent de faire face à la droite néolibérale en prenant des mesures révolutionnaires : par exemple, en instaurant le contrôle du commerce extérieur, mais accompagné d’un contrôle citoyen (pour éviter la corruption) ; en combattant fortement la spéculation et en centralisant les devises étrangères ; en intervenant le système bancaire sous contrôle social pour que la rente pétrolière ne soit plus captée en partie par les accapareurs ; en soutenant avec plus de décision les conseils communaux, la production nationale alimentaire et avec un système de planification nationale démocratique, etc.

J’insiste, je ne reprends ici que des déclarations de collectifs bolivariens et anticapitalistes vénézuéliens. Bien sûr, avancer dans cette direction signifie aussi commencer à réfléchir aux contradictions internes du mouvement populaire, à assumer ses faiblesses et nombreuses limites, pour commencer à les surmonter, tout comme le poids du bonapartisme politique présent dans le PSUV [NdT : le Parti socialiste unifié vénézuélien – gouvernemental] par exemple.

Tu as longuement travaillé sur le Chili durant le gouvernement de Salvador Allende (1970 – 1973) : quelles analogies et quelles différentes trouves-tu avec le Venezuela actuel ? Surtout en ce qui concerne la relation entre les organisations populaires et un Etat qui, en dépit de tous les changements réalisés, est toujours un État capitaliste.

FG : Tout d’abord, effectivement, au Venezuela, l’État capitaliste est toujours bien là, bien que de nouvelles institutions, beaucoup plus démocratiques, aient été conquises : l’existence de la figure légale des referendums révocatoires à mi-mandat pour tous les élus est l’une de ses conquêtes majeures. Mais sur le fond, c’est le modèle du capitalisme rentier et dépendant qui domine encore la formation sociale du pays et plus de 70% de la richesse nationale est aux mains du secteur privé (davantage qu’en 1998, mais dans une situation de bien moindre croissance économique qu’aujourd’hui). Se situer et se projeter stratégiquement signifie, en premier lieu, savoir où nous en sommes. En 1973 au Chili, l’Unité Populaire a signifié, comme au Venezuela, de grandes conquêtes démocratiques, sociales et le renforcement de la participation de ceux d’en bas sur la scène politique nationale. Des conquêtes qui s’appuyaient, en outre, sur une classe ouvrière très organisée sur le plan syndical et politique, et consciente d’elle même. Beaucoup plus puissante, numériquement et politiquement, qu’au Venezuela, un pays rentier, très peu industrialisé mis à part le secteur pétrolier. Une grande différence avec le Chili est le fait, qu’au Venezuela, on ne soit pas parvenu à construire un mouvement ouvrier et syndical de classe et démocratique, autonome de la bureaucratie d’Etat. Un autre élément intéressant de l’expérience chilienne est la relation tendue entre le mouvement populaire et le gouvernement Allende. J’ai étudié les cordons industriels chiliens[[Voir F. Gaudichaud, Chili 1970 – 1973. Mille jours qui firent trembler le monde, Rennes, PUR, 2013 et ¡Venceremos ! Documents et analyses sur le pouvoir populaire (1970 – 1973), Paris, Syllepse, 2013. Lire un extrait : www.contretemps.eu/interventions/septembre-1973‑r%C3%A9volution-chilienne‑d%C3%A9sarm%C3%A9e. ]] en tant qu’organismes sui generis de pouvoir populaire et, à plusieurs moments, les cordons furent capables de s’opposer à Allende et de réclamer des mesures révolutionnaires ou leurs approfondissement, sans pour autant – c’est vrai – empêcher le coup d’État…

Un autre point de débat stratégique est justement de savoir, jusqu’à quel point, nous pouvons faire confiance aux institutions, et à la possibilité messianique « d’utiliser » l’État pour transformer la société d’en haut ; autrement dit, si nous construisons un socialisme démocratique, du « xxie siècle » à partir de l’État ou précisément à partir du développement des formes de « pouvoir populaire constituant », du contrôle ouvrier et de la participation citoyenne. Au Venezuela, par exemple, des expériences de cogestion comme à Sidor [NdT : entreprise sidérurgique nationalisée] ont été rapidement noyées par la bureaucratie et des difficultés internes[[Voir S. Brulez, « Contrôle ouvrier et autogestion : le complexe industriel Sidor au Venezuela » in F. Gaudichaud (coord.), Amériques Latines : émancipations en construction, Paris, Syllepse, 2013.]]. C’est la même chose avec la question très compliquée de la violence politique, du rôle de l’impérialisme et des Forces Armées : il est vrai qu’au Venezuela, à la différence de la voie chilienne, on a pensé le processus comme étant « pacifique mais armé » – il y a dans le pays de Bolívar une dynamique civilo-militaire bien différente de celle de l’expérience chilienne. Au-delà de cela, la « révolution bolivarienne » met à nouveau sur la table un débat non tranché de l’Unité Populaire : que pouvons nous faire de l’État et avec quel type d’État ? Jusqu’à quel point le gouvernement et les élections sont des instruments de conquêtes démocratiques et comment s’appuyer de manière déterminée sur des formes de pouvoir populaire et de démocratisation radicale des relations de production, pour avancer au-delà ? Et, comment affronter ainsi, à partir du meilleur rapport de force possible, les droites, les ingérences extérieures et l’hégémonie culturelle, économique, médiatique des dominants ?

Entretien réalisé par Valeria Ianni pour la revue « La Llamarada » (Buenos Aires)

Source : www.rebelion.org/noticia.php?id=181839

Traduction de l’espagnol (revue et actualisée par l’auteur) par Ataulfo Riera, éditeur du site belge « Avanti » : www.avanti4.be