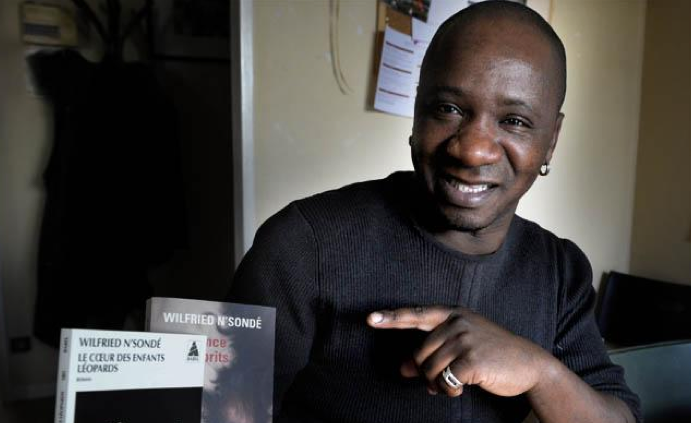

Entretien de Nathalie Carré avec Wilfried N’Sondéau sujet de Fleur de béton

Les univers urbains — et notamment la banlieue — servent souvent de cadre à vos romans. En général, est-ce le paysage qui fait naître le roman ? Et dans ce cas précis, comment l’histoire à raconter vous est-elle venue ?

Le paysage est le cadre du roman, mais il ne constitue en aucun cas l’élément premier du propos. Les univers urbains représentent tout simplement l’habitat moyen des femmes et des hommes du XXIe siècle à travers le monde. Dans le cas précis de Fleur de béton, mon ambition était d’écrire un peu de complexité humaine, livrer des tranches de vie en plongeant le lecteur dans la vie d’un quartier pauvre. Quant à l’histoire, c’est la tragédie vécue par une amie d’origine sicilienne qui a grandi en Seine-Saint-Denis qui me l’a inspirée.

Les personnages de votre texte, leur vie quotidienne, m’ont semblé extrêmement justes. Tout en finesse et fragilités, avec souvent le détail qui touche. On est très loin de la caricature sur la banlieue, et sans aucun angélisme. Votre expérience d’éducateur vous aide-t-elle dans cette appréhension ?

J’ai été travailleur social à Berlin pendant une quinzaine d’années, ce qui consistait à, dans un premier temps, regarder la misère humaine dans les yeux, y trouver des remèdes, puis recommencer… Dans mon roman, j’ai effectivement voulu me placer au plus proche des personnages, n’être ni dans le pathos ni dans l’angélisme, appliquer un traitement quasi-naturaliste des protagonistes afin de les présenter au travers des multiples facettes de leurs personnalités.

J’ai également été frappée par la musicalité de l’écriture, notamment l’importance du rythme. Il y a aussi, parfois, une véritable poésie et dans cet univers de béton, des envolées dont on s’étonne presque du fait qu’elles ne soient pas en rimes. Avez-vous travaillé d’une manière particulière ?

En écrivant ce livre, j’étais conscient de courir le risque d’aborder une thématique extrêmement exploitée dans la sphère politico-médiatique. Pour emmener le lecteur dans le texte, un minutieux travail de forme était nécessaire. Dans Fleur de béton mon goût pour la musicalité et le rythme des mots, des phrases et des paragraphes, a fait l’objet d’un soin très particulier. Le recours à la poésie y est essentiel, je l’ai utilisée pour aborder le rêve, l’élan salvateur, la seule réponse valable face à la dureté et à la violence des trajectoires. De manière très méthodique, j’ai utilisé une langue très crue pour les dialogues, une narration dynamique dans l’agencement des scènes, et la poésie qui fait rupture et ouvre des champs d’évasion et d’espoir.

Par ailleurs, il y a ce rendu du parler des jeunes de la banlieue, son phrasé particulier. Est-ce facile de réussir à sonner juste sur le papier alors que cette langue est très volatile ?

Je doute fort qu’il y ait une langue des banlieues… Il arrive assez souvent que les jeunes s’inventent leur propre langue, très localisée dans le temps et l’espace, il m’a fallu créer celle des 6 000. Elle est totalement artificielle ce qui a rendu l’exercice difficile car je la souhaitais compréhensible mais surtout crédible aux yeux des lecteurs d’aujourd’hui.

Tous les personnages de Fleur de béton portent une souffrance particulière mais les douleurs restent cadenassées, solitaires. Les fragilités et les abandons ne se disent pas. Le silence que porte chacun n’est-il pas en partie responsable des tragédies qui se nouent ?

La solitude dans la foule, la difficulté à se dire et à être entendu, l’incompréhension chronique, le silence que vous évoquez avec justesse, ce sont là, à mon avis, les origines des drames et des souffrances. Le cadre de vie n’est qu’un prétexte, le sinistre économique un déclencheur puissant, l’exclusion sociale et raciale un accélérateur. Par exemple, Salvatore, le père de Rosa-Maria, personnage principal de Fleur de béton, souffre avant tout du vide toujours plus grand autour de lui, de l’isolement et de son incapacité à communiquer avec autrui et surtout avec celles et ceux qui vivent à ses côtés.

À côté de cela, vous avez merveilleusement réussi à peintre les moments de bonheur intensément vécus par chacun au sein de sa vie ordinaire : joie de retrouvailles en Italie, grandes tables dressées ou échappées belles lors d’après-midi couchés dans les blés, face au ciel bleu. Ces moments sont ceux qui permettent de continuer à tenir debout. Ils portent la part de l’enfance et les rêves que l’on peut toucher du doigt. Est-il facile de préserver cette part de ciel bleu lorsque les horizons sont barrés par le chômage, l’exclusion, le sentiment de sa propre transparence ?

C’est étrange, je décris des trajectoires où se mêlent instants de bonheur et de drames, cela paraît surprendre, pourtant il me semble que nos vies balancent toutes entre espoir et désillusions, joies et tristesses, naissances et morts, débuts et fins… Chômeurs et autres exclus, repoussés aux marges économiques et sociales, ne dérogent pas aux oscillations de l’existence, qui sont, je crois, le lot de l’humain…

Ce qui m’a également beaucoup plu, c’est que bien que profondément ancré dans la banlieue, le roman permet cependant de se sentir très proches des personnages. Il est facile, par exemple, de se reconnaître en Rosa-Maria ou dans les membres de sa famille. Rattacher la banlieue à l’universel était-il important pour le texte ?

Si le quartier des 6 000 est ce que vous appelez la banlieue, alors il s’agit d’un univers urbain paupérisé dans lequel vivent des populations issues de minorités dites “visibles”. C’est un cadre de vie très répandu en France mais aussi en Europe et dans le monde. Par ailleurs, les rendez-vous de la diversité humaine et de la pauvreté sont deux expériences très universelles. Aborder la “banlieue” c’est alors parler des femmes et des hommes du XXIe siècle.

La banlieue a fait naître ces dernières années un certain nombre de textes, est devenue objet littéraire : comment regardez-vous ce phénomène ?

Une dizaine de millions de Français vivent aujourd’hui en banlieue parisienne, si l’on rajoute celles de toutes les grandes ou moyennes villes de l’Hexagone, force est de constater que la banlieue n’est plus l’exception mais la règle en terme d’habitat. Il me semble logique que toutes les expressions artistiques, la littérature ne faisant pas exception, s’y inscrivent. La diversité et le nombre des populations résidant à la périphérie des grandes métropoles me poussent à penser qu’il n’existe pas d’unité de style, de ton ou de propos dans les formes d’art en présence. Je n’accorde aucune importance à l’origine géographique des livres qui me plaisent, je me sens proche des textes et des auteurs qui m’ont séduit.

Votre premier texte publié chez Actes Sud l’était dans la collection “Afriques”, aujourd’hui, Fleur de béton paraît “hors collection”. Que pensez-vous sur cette évolution ?

Derrière la collection “Afrique” ou “Lettres africaines” des éditions Actes Sud, il y a Bernard Magnier, un grand Monsieur de la littérature contemporaine, c’est un privilège rare d’avoir publié des romans sous sa direction. L’évolution vers le “hors collection” correspond à mon envie de ne pas classifier mon art sur une base géographique. En règle générale, j’éprouve beaucoup de méfiance vis-à-vis des catégories, car elles sont par essence normatives. J’aime le créneau et le regard qui m’offrent autonomie et liberté.

Enfin, question traditionnelle à cette rubrique, quel livre jugez-vous nécessaire/important de relire de temps à autre ?

J’invite chacune et chacun à lire et relire Les chants de Maldoror d’Isidore Ducasse — Comte de Lautréamont.

Wilfried N’Sondé, Fleur de béton, Le Méjan, Actes Sud, 2012. 211 p.