Foi de bruxelloise, j’ai toujours eu un boentje journalistique pour la sidérurgie. A mes débuts dans la presse tradi, c’est tout bêtement le premier sujet dont j’ai eu à traiter. Comme je ne m’intéressais ni trop aux syndicats ni trop aux dividendes, ma rédac’chef m’avait envoyée à la rencontre des gens. Et ça tombait bien : à cette époque de la faillite des Forges de Clabecq, y’en avait carrément des dizaines de milliers à l’occasion de la marche multicolore. Les uns espéraient le maintien de l’activité tandis les autres se résignaient à sa disparition mais, quoiqu’il en soit, la Belgique entière semblait concernée par le sort de cette industrie historique. J’étais ensuite retournée dans ce monde lorsque les vies de deux ouvriers avaient été soufflées par une explosion à l’aciérie de Chertal. Là, dans un café, j’y avais rencontré un de leurs collègues noyant son chagrin dans sa bière. C’est lui, entre autres, qui avait découvert leurs corps inanimés parmi les décombres. Alors aujourd’hui, à l’heure où un plan Renault est négocié dans le bassin sidérurgique liégeois, j’ai eu envie de revoir ces haut-fourneaux qui ne se rallumeront pas. J’ai pris un ticket de train pour Pont de Seraing. Jemeppe, Sclessin, Ougrée… J’avais envie de prendre une Jup’ avec les Rouches. De retourner, à pieds, jusqu’aux Guillemins.

Faut dire… Z’en avaient foutu un de ces bordels, à l’époque, le Roberto d’Orazio et ses troupes rebelles ! Toute la nation en avait carrément été secouée. Pas un seul jour ne passait sans que les ouvriers, et leurs familles, n’engagent des actions de protestation mais aussi de solidarité. Y’avait franchement matière à voir et scribouiller, à Clabecq. Carrément 50 milles belges, tous milieux sociaux et même linguistiques confondus, étaient descendus dans les rues de la petite ville industrielle brabançonne pour dire « Non, déjà, au pouvoir de l’argent. » Lors des assemblées générales, les enfants se trouvaient exhibés à titre de bouclier social tandis que le curé local n’hésitait pas à tempérer les harangues révolutionnaires par ses prêches engagés. Les immenses hangars grouillaient de confrères et consoeurs, souvent sincèrement touchés par l’angoisse des sidérurgistes, et il suffisait de pointer le bout de son bic pour se faire inviter dans les cafés par une famille métallo, sommes toutes, rassérénée par ce soutien apparent. Les bières s’échangeaient autant que les tournées et, franchement, ce n’était pas pour laisser retomber la mousse : il n’y a pas que les flics qui se souviennent de leurs véhicules retournés sur l’autoroute, ni Alain Zenner de la dérouillée infligée par le très bouillant, expression médiatique désormais consacrée, leader syndical.

236 millions d’euros en droits d’émission carbone

Le combat avait pourtant moyennement porté ses fruits, le haut-fourneau paraissait sauvé et 824 emplois sur un total de 1800 furent préservés, en 1998, par l’offre de reprise du groupe Duferco. Pourtant, le poucet italo-suisse ne semblait guère peser lourd face à l’acquisition de l’industrie sidérurgique liégeoise, en 2002, par le groupe Arcelor. L’OPA réussie, en 2006, par Lakshmi-Mittal sur le conglomérat franco-luxembougeois permettait, en outre, de préserver une phase à chaud jusqu’alors menacée. Le gouvernement wallon allant jusqu’à se fendre de 236 millions d’euros en droits d’émission carbone afin de satisfaire aux exigences du magnat indien. Les conditions de travail n’allèrent pourtant guère en s’améliorant et, de flexibilité en contrat précarisés, les accident se multiplièrent jusqu’à me faire débarquer, pour une première fois, dans les rues de Seraing. Comme d’hab, la foule des micros et des caméras à l’entrée du site m’a un peu dépitée, je ne voyais guère ce qu’apporter à la meute, alors je me suis plutôt perdue en bord de Meuse. A m’époustoufler de la plus complète imbrication de la ville dans la structure industrielle. Bien sûr, ce n’est pas très différent d’une ville comme Charleroi mais ça reste toujours étonnant de contempler des mamans circuler, avec leurs poussettes, entre des façades noircies et des tuyaux gigantesques. Y’avait même un compteur emberlificoté de toiles d’araignées affichant, près d’une vieille porte désaffectée, le nombre sinistre des victimes ouvrières.

L’histoire était bien simple, à force de sous-traitance, de toujours plus nombreux intérimaires oeuvraient sur les lieux tandis que le personnel expérimenté se faisait de plus en plus rare. Une mauvaise étincelle au mauvais endroit et… Voilà. Sous les regards désolés de la patronne, mon homme oscillait entre révolte et culpabilité de n’avoir pas su les protéger. Hormis les infos à la télé, le vieux café demeurait surtout silencieux. Qui aurait pu croire les promesses de pérennité du site alors que les usines se concurrencent toujours davantage entre elles au sein d’un même groupe ? Que la direction allume et éteint les hauts fourneaux à la guise des caprices financiers ? Que les sacrifices demandés en matière de flexibilité et, donc, de sécurité se révèlent toujours plus nombreux ? Et que les mesures d’assainissements promises aux riverains tardent toujours davantage ? Finalement aujourd’hui, les haut-fourneaux liégeois, à l’arrêt depuis plus d’un an, n’ont pas davantage résisté à la crise que ceux de Florange, condamné en France, ou celui de Clabecq qui vient de s’effondrer sous nos yeux. On connait la musique : la concurrence brésilienne ou chinoise, le coût du transport des matières premières à l’intérieur des terres, les avantages indéniables des sites maritimes… Et quel serait l’intérêt économique d’un Etat à s’opposer à cette logique implacable, terme également consacré, des marchés ? A moins d’un miracle, ces vieux tas de rouilles devenus inutiles disparaîtront de notre paysage.

Tout, ici, ne semble conçu qu’au profit de l’industrie

« Quand on a passé le lieu appelé la Petite-Flemalle, la chose devient inexprimable et vraiment magnifique. Toute la vallée semble trouée de cratères en éruption. Quelques-uns dégorgent derrière les taillis des tourbillons de vapeur écarlate étoilée d’étincelles, d’autres dessinent lugubrement sur un fond rouge la noire silhouette des villages, écrivait Victor Hugo, dès 1843, face à la vision nocturne du sillon industriel liégeois.

« Quand on a passé le lieu appelé la Petite-Flemalle, la chose devient inexprimable et vraiment magnifique. Toute la vallée semble trouée de cratères en éruption. Quelques-uns dégorgent derrière les taillis des tourbillons de vapeur écarlate étoilée d’étincelles, d’autres dessinent lugubrement sur un fond rouge la noire silhouette des villages, écrivait Victor Hugo, dès 1843, face à la vision nocturne du sillon industriel liégeois.

Ce spectacle de guerre est donné par la paix, cette copie effroyable de la dévastation est faite par l’industrie. Vous avez tout simplement là sous les yeux les hauts fourneaux de M. Cockerill. » J’dois dire que j’étais à nouveau impressionnée, en descendant du train la semaine dernière, de me souvenir à quel point tout, ici, ne semble conçu qu’au profit de l’industrie. Les rares commerces et les écoles s’immiscent entre les friches tandis que les corons serpentent entre les structures métalliques. Les piétons, quant à eux, sont relégués sur quelques trottoirs inégaux ou, misérablement, cendrés.

Place aux transports ! Chemins de fers et voies navigables, bien sûr, mais aussi autoroutes. J’ai donc eu un mal fou à me repérer dans cette vallée encaissée. Où seul un gigantesque mur de béton, endiguant la Meuse, m’a permis de rejoindre prudemment les ruelles serésiennes par un chemin de halage plutôt heu… Désaffecté.

Je n’ai, par contre, éprouvé aucune difficulté à me faire interpeller alors que je tentais de repérer le haut-fourneaux entre les toits. Je n’avais guère remarqué ces deux similis clodos qui sirotaient non pas des Jup’ mais quelques Cara pils, sur le seuil de leur domicile. Ils y organisaient un concours de beauté, à mon passage dans leur quartier plus que miteux, auquel j’étais conviée en tant que présidente du jury. Je me suis donc accoudée sur leur petite barrière pour jauger leurs silhouettes, tout en les questionnant pour juger de leurs originalités intellectuelles. Ca ne paraissait pas particulièrement aisé de vivre ici : leur gîte ne possédait aucunement les dimensions d’un palais mais ils n’en abritait, pourtant, pas moins de quinze personnes. Les allusions à peine voilées fusent au passage, haussant les épaules, d’une de leur colocataire de galère. Les 300 euros mensuels de loyer, par tête de pipe, ont beau représenter un tarif, sinon social, avantageux pour tous, leur coexistence n’en demeure pas moins ardue : « Tout le monde, même le proprio, est soit camé soit alcoolique sinon les deux. » J’suis restée songeuse en contemplant la petite école primaire, juste en face. Tout comme en constatant la disproportion entre la pauvreté des offres d’embauches, au service de l’emploi local, et le nombre incalculable d’établissements scolaires environnants. Faut dire, en gravitant entre les cours de récrés, j’avais été assez émue de découvrir que les locaux d’un des lycées avaient été utilisés par la résistance, lors du dernier conflit mondial, pour éditer pas moins de seize journaux clandestins grâce aux compétences techniques de la population. En tant que journaliste rescapée des camps massmédiatiques, ça ne pouvait que m’épater.

Les portions en boite, comme dans les camps de réfugiés extra-européens

Les presses écrites et télévisuelles locales, en cette période électorale, n’hésitent pas non plus à lever le coude pour célébrer la reconversion économique de la ville. Les scribouillards viennent même de pénétrer, images opportunément à l’appui, dans la future cité administrative érigée sur la place Kuborn. Pas moins de 220 employés communaux devraient, très bientôt, ré-insuffler une dynamique positive à ce petit centre urbain. Un Quick, flambant neuf, et une station Q8 trônent en bonnes places pour attirer le chaland. Au même titre qu’un bâtiment, très principautairement historique, reconverti en salle de jeux de hasards. La rénovation de l’espace public permettra sans aucun doute aux commerces, actuellement quasi-désertés, de retrouver un second souffle. Ce cafetier, chez qui je me suis attablée, semble bienheureux de l’espérer, même s’il ne se fait guère d’illusion sur le sort de ses concitoyens : « Si j’étais une femme comme vous, avec la drogue et les bagarres, j’hésiterais à m’aventurer dans l’arrière-quartier après 22h. » Ce dernier, ayant émigré durant quelques années à l’étranger, occupait une place privilégiée pour observer, à son retour, la rapidité de la déliquescence économique de sa ville natale. Quand je lui glisse le taux de chômage officiel de 25%, il hausse les épaules. 40%, plutôt ? Il lève encore les yeux au ciel. Ce n’est pas pour rien que ses confrères commerçants se sont mobilisés, pour pallier à la déficience des services sociaux, en distribuant une aide alimentaire aux habitants nécessiteux. Provenant, en droite ligne, de stocks de l’Union européenne ayant tendance, selon lui, à se tarir… Sisssi, les portions en boite, tout comme dans les camps de réfugiés extra-européens.

Y’aurait au moins deux types d’affaires qui marchent dans le coin, pour le moment. Primo : ouvrir un snack à dürums. Avec la crise, comme partout, le cours de la mitraillette semble bien plus avantageux que celui du plat du jour, tandis que l’ancienne immigration italienne cède chaque jour davantage la place à des primo-arrivants pakistanais et sub-sahariens. Y’a pas de boulot, bien sûr, mais des loyers sans doute bien plus accessibles qu’au coeur la cité ardente. Y’aurait toujours moyen de trouver du taf, deuxio, grâce aux système des tickets-services. Le Forem local regorge même de ce type de proposition d’emploi à l’intention, égalité des sexes oblige, des « aide-ménagers. » Contrats à l’essai avec, peut-être à la clé, l’octroi d’un Cdi. En me dirigeant vers Sclessin, je croise l’une de ces employées, panier à linge sous le bras, qui me le confirme sourire aux lèvres : « Oui, ça marche super bien ici. » Alors que, les coulées à peine refroidies, les politiciens locaux polémiquent sur l’opportunité de réhabiliter le haut-fourneau serésien en pôle touristique, c’est assurément le foot qui attire le plus de visiteurs et génère le plus important chiffre d’affaire dans la région. La modernité du stade du Standard, et la propreté de ses parkings, tranche résolument avec la saleté de la cathédrale d’acier d’Ougrée, juste de l’autre côté du fleuve, et la vétusté de ses corons. Un pont et quelques voies rapides plus loin, je déniche un petit café où devaient s’engouffrer les métallos dès la sortie de l’usine. Grillant une cibiche sous un échangeur autoroutier, j’y observe quelques mines patibulaires… Assez surprises de m’y voir commander une bière. Un jeune gars improvise, fissa, la mise en perce d’un fût en éclaboussant abondamment un bar style heu… Ikea. Je me rafraîchis le gosier, sous l’oeil glacial de patrons, sicilien et albanais, installés sur des sièges heu… pliables. Z’auraient repris ce commerce lors de la désertion des ouvriers et heu… Y vivraient de la clientèle de non-passage, vu le prix de non-bienvenue de la pils à heu… 2,50 euros.

Tu passes en bagnole mais tu emménages partout, sauf ici

Il existe de ces cafés si familiaux qu’on a l’impression immédiate, en y pénétrant, que la baisse de leur chiffre d’affaire doit se ressentir au décès du moindre de leurs clients. Je l’avais, d’abord, cru fermé mais un fumeur sur le pas de la porte m’avait détrompée. Seuls le bar, le bingo et le jackpot semblent, tout naturellement, se dépoussiérer par la présence des habitués. On y négocie des couteaux suisses à manche en plastique pour la modique somme de 15 euros, « on trouve les mêmes moins chers au Makro, » tout en s’étonnant de voir René s’y mettre au coca dès cette heure si peu crépusculaire. 1,50 euros la choppe, c’est vrai, y’a pas de quoi chicaner, même si ce tarif amical ne suffit pas à renouveler la clientèle. Cela coûte, une fois de plus, bien moins cher de vider une canette à la rue et les clients s’en souviennent unanimement : « Ca fait, au moins, un bail qu’on a salué le dernier métallo. Quand t’as la chance d’avoir un job et un salaire, tu passes en bagnole mais tu vas emménager partout, à Liège ou ailleurs, sauf par ici. » Quand je leur demande comment Ougrée vit la disparition de la phase à chaud, on me renvoie la balle : « Comment être encore sensibles aux derniers coups de massue ? » Tandis que René, cédant au chantage, veut bien l’admettre… S’il boit de la limonade, c’est parce qu’il est déjà mort bourré.

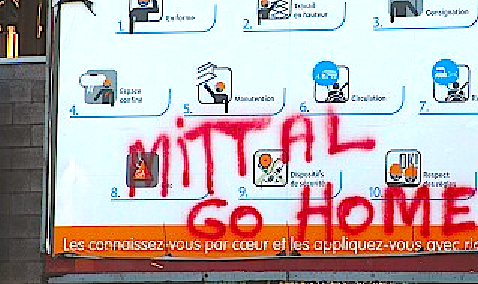

« Le jeune homme prenait son baluchon et sortait, grand et droit. Il ne refusait pas, il ne voulait pas désobliger qui vous offre un verre, et il payait lui aussi sa tournée. Mais pas plus : il avait sa route à faire. Il passait le pont, vers Jemeppe. L’air vif frappait son visage. Et ses idées s’éveillaient, l’escortaient en foule. C’était en 1846, quand Antoine, fils d’ouvrier qui se révéla prophète et guérisseur revenait du travail : Dans la nuit, l’ouvrier rentrait, le cerveau hanté de ces étincelles qui l’accompagnaient tout au long de la route. Les étoiles du ciel se mettaient elles aussi à danser, si bien qu’elles se mêlaient dans sa tête aux étoiles de la forge. Elles le suivaient jusqu’à la petite maison des hauteurs, elles entraient avec lui dans son sommeil. » Thérèse ne semblait rien gagner à secouer, depuis des heures, son bandit manchot. Peut-être les gains excessifs aux jeux, dans les buis-buis, sont-ils interdits par la loi ? J’ai vidé mon verre et, moi aussi, je suis rentrée alors qu’il était temps de reprendre mon train. A l’heure biséculaire de la fermeture des hauts-fourneaux, j’ai clairement ressenti cette vie s’éteindre tandis que s’éloignaient, dans mon dos, les lueurs du vieux café. Je me suis perdue, un peu, dans la nuit tombante… Jusqu’à ce qu’un africain, sapé comme un prince, m’indique le chemin de la gare. Pourtant, malgré sa galanterie, j’ai pris peur. Peur que les graffitis que vous pouvez voir, juste ici à droite de ce paragraphe, ne soient bien réels. Je les avais pourtant pris en photo, dès mon arrivée, juste derrière le coin de la rue : à dix mètres de mes deux clodos et juste devant les fenêtres de la petite école primaire.

Texte et photos : Linda Mondry (Musique du générique : Jacques Duvall)

Sources : Coming Out