20121023_merleeducation.pdfLe sociologue Pierre Merle dresse un constat sans fard des inégalités dans le système scolaire français. Pour redonner du sens à l’idéal, aujourd’hui dévoyé, de l’éducation prioritaire pour les publics défavorisés, il propose cinq principes, assortis à des mesures concrètes.

En juillet 2012, le mot d’ordre a été lancé par le nouveau ministre de l’Éducation Nationale : refondation. Les piètres performances de l’école française justifient pleinement celle-ci : les inégalités de réussite sont, en France, particulièrement dépendantes de l’origine sociale (2e place dans l’OCDE) ; les écarts de compétences entre les élèves faibles et forts sont importants ; la proportion d’élèves faibles est croissante ; plus d’un élève sur six sort de l’école sans diplôme. La France est aussi en première position pour les disparités régionales de qualification avec un écart de 27,2 points entre les régions de l’Alsace et de la Corse où 60,1 % des sortants de l’école sont au mieux diplômés du second cycle (Commission européenne, 2012). Autant dire que l’actuelle éducation prioritaire (EP), censée « donner plus à ceux qui ont moins », n’est pas à la hauteur des enjeux. Quels sont les principes qui doivent présider à une refondation réussie ? Cet essai en propose cinq.

par Pierre Merle

Premier principe : instituer une réelle discrimination positive

Il faut tout d’abord tirer des données disponibles les conclusions qui s’imposent. La discrimination positive à la française est un trompe l’œil. Deux exemples parmi d’autres. La scolarisation à deux ans n’est que de 5% dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui scolarise pourtant des élèves qui cumulent les handicaps, alors que le taux de scolarisation à deux ans est de 13,6% au niveau national (MEN, 2011) et de 20% dans les départements bretons qui scolarisent plus souvent des enfants d’origine aisée. Second exemple, en 2006, dans les 249 collèges Ambition Réussite, ceux qui scolarisent les collégiens soumis aux plus grandes difficultés scolaires, le nombre moyen d’élèves par classe est de 21,2 alors qu’il est de 24,6 dans les collèges ordinaires, soit 3,4 élèves en moins par classe. La recherche de Piketty et Valdenaire (2006) montre que cette différence n’est pas sans effet sur les apprentissages mais devrait être supérieure pour réduire l’écart de compétences entre les élèves de l’EP et les autres élèves. En primaire, l’effet positif des classes à effectifs limités est encore plus sensible (Bressoux et Lima, 2012) et cette politique n’est pas davantage mise réellement en œuvre.

Dans une période de diète budgétaire, avec quels moyens mettre en œuvre une telle politique de réduction d’élèves par classe dans l’EP ? Il faut oser un mot tabou et magique à la fois : redistribuer. Notre école est à l’image de notre société, inégale. Elle donne plus à ceux qui ont plus. Les scolarités courtes coûtent à l’État environ 100 000 euros par élève alors que les scolarités longues coûtent le double, et parfois bien davantage pour les cursus les plus prestigieux (Merle, 2012, a). Afin de réduire de 5 élèves par classe le nombre d’élèves par classe dans les établissements de l’EP, il faudrait augmenter de moins d’un élève par classe le nombre d’élèves présents dans les classes hors EP. Cette augmentation limitée n’aurait pas d’effets négatifs sur les progrès de ces élèves. Les responsables politiques et syndicaux vont-ils opter pour le statu quo ? Ou bien, une nécessaire redistribution, emblématique des valeurs de la gauche, va-t-elle l’emporter ?

Un autre exemple de redistribution positive possible concerne les options. Celles-ci, depuis plus de vingt ans, se sont considérablement développées dès le collège : options européennes, bi-langues, artistiques, sportives… Elles sont onéreuses et les collèges huppés des centres-villes en bénéficient plus que les autres établissements. La politique d’individualisation et de différenciation des scolarités autorise de fait à « donner plus à ceux qui ont plus ». Le principe de la fameuse égalité républicaine nécessiterait de ne pas priver les établissements de l’EP et les habitants de ces quartiers de ce type d’options. Pourquoi « les pauvres » devraient-ils se passer des options jugées attractives pour les autres élèves ? « Cette politique ne marche pas ! », affirment quelques détracteurs de l’égalité républicaine. Certes, dans les établissements de l’EP, les élèves inscrits dans ces options sont moins nombreux que dans les centres-villes mais ces élèves, généralement de bon niveau scolaire et d’origine aisée, ont le droit de suivre ce type d’options dans l’établissement de leur quartier. Leur présence est même particulièrement souhaitable. Ils sont une source de mixité sociale ; ils servent de « locomotives » dans les classes moyennes ou faibles ; ils favorisent des « effets de pairs positifs », c’est-à-dire les progrès de tous.

Il n’y aura pas de réelle discrimination positive tant que les établissements des centres-villes seront dotés d’options dont les établissements populaires de l’EP sont privés. Plus globalement, une réelle discrimination positive doit être centrée sur les actions éducatives dont l’efficacité est démontrée : moins d’élèves par classe, taux de scolarisation à deux ans plus élevé (MEN, 2003 ; PISA, 2011), mixité sociale favorisée par une offre d’options attractives dans les établissements peu prisés. Ces politiques à l’efficacité prouvée, peu ou insuffisamment mises en œuvre, doivent remplacer un saupoudrage de dispositifs éducatifs, tels que les PPRE (programmes personnalisés de réussite éducative), souvent peu efficaces et peu, voire pas du tout, financés.

Second principe : délabelliser l’éducation prioritaire

La délabellisation de l’éducation prioritaire est un principe de refondation qui peut surprendre tellement, au fil des années, l’éducation prioritaire a été conçue à partir de labels. Pourtant cette façon de penser l’éducation prioritaire est contre productive pour au moins trois raisons. D’abord, les labels de l’Éducation prioritaire ne sont pas associés à une image de réussite scolaire mais, inversement, aux images négatives des élèves en difficulté et des enfants d’immigrés. Ces images négatives incitent les parents des catégories moyennes et aisées à ne pas inscrire leurs enfants dans les établissements de l’EP. Ces parents recherchent en effet des établissements dans lesquels les proportions d’élèves immigrés et d’origine populaire sont limitées (Oberti et alii, 2012 ; Grenet et Fack, 2012 ; Merle, 2012). Certes, la suppression des labels ne supprimera pas les spécificités scolaires et sociales des établissements de l’EP mais diminuera la visibilité de celles-ci.

La seconde raison qui justifie la délabellisation de l’EP tient à l’existence d’effets de seuil. Deux établissements peuvent être dans des situations voisines et le léger désavantage propre à l’un deux lui permet de bénéficier d’aides dont le second sera exclu. La troisième raison tient au fait que les effets de seuil sont d’autant plus préjudiciables que les caractéristiques scolaires et sociales des établissements sont instables dans le temps. Les variations sont parfois rapides et considérables. Un « incident violent » dans un établissement, ou la création d’une option attractive dans un établissement voisin exerce parfois des effets sensibles sur la tonalité sociale et scolaire d’un collège. Il s’ensuit une spirale du déclin qui résulte de la mise en cause de la réputation de l’établissement concerné. Celui-ci subit un phénomène de rumeur qui altère progressivement son image scolaire. Cette tyrannie des petites décisions, étudiée notamment aux États-Unis, est au fondement des ghettos urbains et s’applique aussi aux établissements qui assez rapidement peuvent être identifiés à des établissements « d’élèves en difficulté », « violents », et « d’immigrés ». Ces désignations constituent des prophéties auto-réalisatrices. Dans un pays où le diplôme est un sésame essentiel de l’intégration professionnelle, aucun parent, légitimement inquiet, ne souhaite prendre un risque pour la scolarité de son enfant à l’entrée au collège. La rumeur et le label tiennent lieu d’informations.

Quelques conséquences tirer de l’instabilité socio-scolaire d’une partie des établissements scolaires ? La discrimination positive propre à l’éducation prioritaire doit être fondée, non sur des labels, catégories administratives d’action relativement stables dans le temps et associées à juste titre par les parents à la difficulté scolaire, mais sur les spécificités socio-scolaires singulières et actualisées des établissements. Ces spécificités peuvent être définies par des indicateurs qui ont une dimension prédictive avérée de l’échec scolaire : niveau scolaire des élèves à l’entrée en 6e, proportion d’élèves d’origine défavorisée, part des redoublants dans l’établissement, importance de la population immigrée, taux de réussite aux écrits du DNB. Il faut rompre avec une logique de désignation des établissements de l’EP qui fonctionne sur le tout ou rien. L’aide doit être actualisée et graduée. Il faut prendre simultanément en compte d’une part le fait que la situation d’une partie des établissements est instable et que, d’autre part, certains établissements doivent être particulièrement aidés, d’autres un peu moins et certains pas du tout.

Troisième principe : dé-territorialiser l’éducation prioritaire

L’éducation prioritaire doit aussi être dé-territorialisée. La raison de cette dé-territorialisation s’explique par les écarts parfois considérables entre les spécificités socio-scolaires d’un territoire et celle de l’établissement qui s’y trouve. Les spirales du déclin précédemment décrites expliquent ce découplage entre le territoire et les établissements. Un exemple permet de comprendre l’importance de cette fuite des élèves. À Toulouse, en 2011, le collège Stendhal a un effectif potentiel de 413 élèves sur son secteur de recrutement mais seulement 180 élèves du secteur y sont scolarisés, soit un taux de respect de la carte scolaire de 44% (180/413), en baisse de 7 points depuis 2006. Sur la même période, le nombre d’élèves scolarisés est passé de 413 à 302, soit une baisse de 27% et la proportion d’élèves étrangers est passée de 9,7 à 17,2%, soit une croissance de 30% du nombre d’élèves étrangers (de 40 à 52 élèves étrangers). Dans le même temps, la part d’élèves d’origine défavorisée est passée de 56,4% à 70,2% en raison de la fuite des élèves d’origine moyenne et aisée. Le nombre d’élèves défavorisés est en effet quasi stable : 233 en 2007 (413 x 56,4%) et 212 en 2011 (302 x 70,2%). Le collège Stendhal est un exemple type de spirale du déclin. Celle-ci est liées à des modifications de l’environnement scolaire et urbain : existence ou apparition de scolarités alternatives dans le public ou le privé, création d’options dans des établissements voisins, modifications des moyens de transports, etc.

Les exemples de spirale de déclin peuvent être multipliés. À Toulouse même, qui ne se distingue pas sur ce point des autres capitales régionales, dans sept collèges sur 24, le taux de respect de la carte scolaire est inférieur à 40% et ces taux ont nettement fluctué depuis 2006. Ces fluctuations sont inévitables : les changements d’établissement sont en effet beaucoup plus faciles que les changements de résidence. Pour cette raison, établir un lien entre les spécificités sociales d’un territoire et les aides accordées à un établissement débouche, à court ou moyen terme, sur des incohérences dans l’attribution des dotations aux établissements comme la situation actuelle de l’EP l’atteste (Moissan et Jacky, 1997 ; Davezies et Tréguer, 1996 ; Cour des Comptes, 2012). À l’image du collège Stendhal, certains établissements, ceux qui connaissent une spirale du déclin et une proportion brusquement croissante des proportions d’enfants étrangers et d’origine populaire, sont insuffisamment aidés alors que d’autres établissements dont la situation s’est améliorée connaissent le même niveau d’aide. Pour cette raison, le « territoire », notion qui resterait à définir précisément par rapport à un établissement scolaire, ne permet pas une réponse adaptée à la situation fluctuante des établissements. De surcroît, créer ou renforcer des liens entre l’école et son environnement – idée tout à fait défendable – n’a pas de raison de se limiter aux seuls établissements de l’EP et aux territoires d’intervention définis par le ministère de la ville car les élèves en difficulté sont loin d’être présents que dans ces établissements, même s’ils sont surreprésentés dans ceux-ci.

La territorialisation de l’éducation prioritaire bute sur les mêmes difficultés que la labellisation – quels sont les territoires pertinents pour l’action ? – mais est confrontée, de surcroît, à la multiplicité des objectifs propres au ministère de la ville. Depuis plusieurs décennies, celle-ci est prisonnière d’un enchevêtrement de dispositifs et de zones d’intervention qui ne sont pas parvenus à réduire les problèmes endémiques des quartiers populaires[Pour mémoire, la politique de la ville se singularise par une superposition de niveaux d’intervention. Dans les 751 zones urbaines sensibles (ZUS), on décompte 435 zones de redynamisation urbaine (ZRU) comprenant elles-mêmes 100 zones franches urbaines (ZFU). A ces espaces donnant droit à des aides spécifiques s’ajoutent 2493 contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) dont 70% ne sont pas classés en ZUS, ce qui laisse supposer, à juste titre, que les classements en ZUS sont ne sont pas satisfaisants.]] . Si le ministère de la ville parvenait à désenclaver ceux-ci, à valoriser leur image, développer l’emploi, améliorer l’habitat, favoriser les associations, notamment celle destinées à la jeunesse… il rendrait déjà des services inestimables aux établissements scolaires de ces quartiers. Le volet éducatif des contrats urbains de cohésion sociale ([circulaire n°2007 – 004 du 11 décembre 2006), notamment les Programmes de Réussite Educative qui ont bénéficié de moyens importants, n’a pas empêché l’échec des collèges Ambition Réussite (Merle, 2011) et a même indirectement contribué à celui-ci : il a additionné un système d’aides diverses à celui qui existait déjà dans le cadre de l’Education nationale. Avec la politique éducative menée par le ministère de la ville, le coût du pilotage déjà complexe de l’action éducative est encore augmenté, notamment avec la création du comité départemental de la réussite éducative ; la transparence et la cohérence réduite, la dispersion des crédits accentuée. Une telle action publique, protéiforme et éclatée entre divers partenaires, ne peut tout simplement plus faire l’objet d’une évaluation pertinente. À titre d’exemple, les contrats éducatifs locaux qui doivent, réglementairement, associés un établissement scolaire à leur action, sont parfois mis en place sans ce dernier (MEN, 2005). Cette absence d’efficacité mesurable constitue une raison supplémentaire pour refonder les actions du ministère de la ville, en recentrant celles-ci sur la valorisation des quartiers et de l’environnement scolaire.

Quatrième principe : la discrimination positive des personnels

De la même façon que des parents, relativement nombreux (voir les taux de respect de la carte scolaire dans certains collèges toulousains), ne souhaitent pas scolariser leurs enfants dans les établissements de l’EP, les professeurs sont nombreux à ne pas souhaiter y enseigner. Les motifs des uns et des autres sont en partie les mêmes. Les solutions sont pour cette raison en partie semblables. Il faut améliorer les conditions de travail à la fois des élèves et des enseignants. La réduction du nombre d’élèves par classe est ainsi favorable aux uns et aux autres. Elle améliore les conditions d’apprentissage des élèves et réduit la tension psychique souvent considérable supportée par les professeurs dans ce type de classe. Cette tension, source de burn out, doit être prise réellement en compte : les recherches sur la souffrance au travail des enseignants sont convergentes.

Cette première discrimination positive, bénéfique aux élèves et aux professeurs, est nécessaire mais pas suffisante. Il existe actuellement une indemnité de sujétion ZEP perçue par les professeurs en poste dans les établissements de l’EP. D’un montant limitée, moins de 100 € mensuels, elle est justifiée compte tenu des difficultés supplémentaires liées à l’enseignement dans les établissements où le faible niveau scolaire des élèves ne favorise ni leur attention ni leur motivation scolaire. La délabellisation de l’éducation prioritaire n’a pas de raison d’entrainer une remise en cause du principe de cette indemnité. D’autres enseignants bénéficient d’avantages spécifiques (une heure de première chaire ou des réductions coûteuses du service hebdomadaire pour les professeurs de CPGE), pour des contraintes professionnelles qui ne sont pas forcément supérieures. Il est possible de retenir le principe d’une délabellisation à indemnités constantes. Cependant, à partir du moment où les situations effectives des établissements sont prises en compte et sont variables dans le temps, la même règle doit s’appliquer aux enseignants. Le principe de dotations plus adaptées aux besoins des élèves vaut aussi pour les indemnités perçues par les enseignants afin que celles-ci soient mieux ajustées à la variation de leurs conditions de travail. La même règle s’applique déjà à l’attribution de l’heure de première chaire, fonction de la charge de service, et aux réductions de service des professeurs de CPGE, liées au nombre d’élèves scolarisés dans leurs classes.

Il serait logique que l’indemnité de sujétion ZEP soit plus importante dans les établissements qui connaissent les plus grandes difficultés scolaires. Actuellement le turn over des enseignants que subissent ces établissements montre suffisamment que l’indemnité de sujétion n’est pas à la hauteur des contraintes professionnelles supportées. Le montant global de cette indemnité s’élève en 2011 à 54,6 millions d’euros, soit 0,3% du montant des dépenses brutes de personnel. À titre de comparaison, la gratuité d’inscription dans les CPGE coûte 9 M. d’euros. Si les étudiants inscrits en CPGE, majoritairement d’origine aisée, s’acquittaient des frais d’inscription dont tous les étudiants sont redevables, ce manque à gagner permettrait de relever l’indemnité de sujétion ZEP de plus de 15% pour autant qu’il reviendrait dans le budget de l’Education nationale. D’autres sources de financement permettant une augmentation de l’indemnité ZEP sont envisageables. En France, le chiffre d’affaires du marché du soutien scolaire s’élève à 2,2 milliards d’euros en 2007 (Caille, 2010, Bray, 2011). Les élèves d’origine aisée bénéficient pleinement de ce marché en pleine croissance en raison de l’avantage fiscal lié à cette dépense éducative. En 2012, une partie de cette dépense éducative des parents est remboursée à hauteur de 50% aux ménages imposés à l’impôt sur le revenu. Une réduction de moitié de ce taux de remboursement — qui constitue une niche fiscale — permettrait une augmentation de l’indemnité de sujétion et favoriserait une stabilité des équipes pédagogiques dans les collèges où les élèves sont soumis aux plus grandes difficultés scolaires. De nouveau, le mécanisme sollicité est celui d’une redistribution des dépenses éducatives des enfants des catégories aisées vers ceux des catégories populaires. Une telle action est-elle envisageable par un gouvernement socialiste a priori acquis à une telle politique de redistribution ?

Cinquième principe : choisir entre un système segmenté ou un système intégré

Un cinquième principe de refondation de l’éducation prioritaire tient au fait qu’il faut penser l’EP à l’intérieur d’une conception d’ensemble de l’école française. Au niveau de l’OCDE, il existe deux grands types d’organisations scolaires : les systèmes scolaires segmentés et les systèmes intégrés (Felouzis, 2012). Dans le système segmenté, les élèves sont, dès la sixième, orientés dans des filières de niveaux scolaires différents. Le système allemand est à ce titre exemplaire d’une forte différenciation des cursus. La Gymnasium accueille les meilleurs élèves, la Hauptschule et la Förderschule, les plus faibles. Ces systèmes segmentés se caractérisent par une forte inégalité de réussite selon l’origine sociale — ils sont à ce titre inéquitables — et sont aussi d’une efficacité moyenne. À 15 ans, le niveau moyen de compétences de leurs élèves est généralement en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE. À l’inverse, le système intégré propose des scolarités communes à l’ensemble des élèves au cours du collège. Cette organisation scolaire est en vigueur dans les pays nordiques. Les systèmes intégrés sont, en moyenne, à la fois plus équitables et plus efficaces.

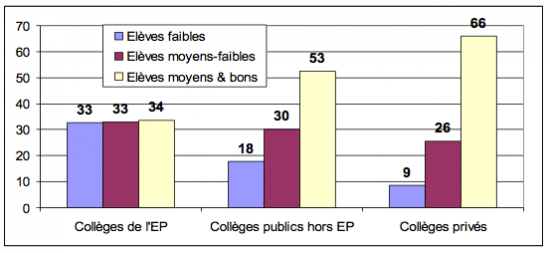

Comment caractériser l’école française ? Elle semble a priori se rattacher au système intégré puisque le principe d’organisation officiellement en vigueur est le collège unique. Cette apparence est trompeuse. La multiplication des options, la concurrence entre les établissements, les possibilités de dérogation à la carte scolaire, le niveau de ségrégation urbaine, l’importance du secteur privé débouchent sur un système segmenté en raison du niveau important de ségrégation sociale et « académique », c’est-à-dire en fonction du niveau scolaire des élèves. La situation des collèges est à ce titre exemplaire. En France, il existe, de fait, trois types de collèges qui se caractérisent par des proportions très différentes d’élèves faibles et forts (voir graphique ci-dessous). Pour réduire cette segmentation de l’école française, il faut promouvoir un collège intégré, c’est-à-dire réduire la concurrence inter-collèges, inclure les établissements privés dans des mécanismes renouvelés d’affectation des élèves, limiter la diversité de l’offre pédagogique, offrir de meilleures conditions de travail aux établissements qui scolarisent une proportion importante d’élèves en difficulté scolaire.

Niveau de compétence des élèves selon le type de collège (2009, en %)

Lecture : Dans les collèges de l’EP (éducation prioritaire), 33% des élèves sont d’un niveau faible. Cette proportion est de 9% des les collèges privés. Source : Merle (2012, c)

Lecture : Dans les collèges de l’EP (éducation prioritaire), 33% des élèves sont d’un niveau faible. Cette proportion est de 9% des les collèges privés. Source : Merle (2012, c)

La faible mixité académique des collèges, notamment ceux du secteur privé, est liée à leur faible mixité sociale en raison de la corrélation entre ces deux dimensions. Le passage d’une école segmentée à une école intégrée pose la question de la place du secteur privé. Depuis la loi Debré de 1959, renforcée par les accords Lang-Cloupé de 1992, celui-ci bénéficie d’une mission de service public et l’article L.442 – 1 du Code de l’éducation précise que les écoles privées sous contrat sont accessibles à « tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances ». Cependant, dans le fonctionnement concret de l’école privée, celle-ci garde une liberté totale du choix des élèves inscrits. Or, depuis la mise en œuvre de la politique d’assouplissement de la carte scolaire, les élèves inscrits dans le secteur privé, déjà plus souvent d’origine aisée en 2007, sont de plus en plus souvent des enfants de cadres. Cette évolution est nette dans les grandes capitales régionales (Merle, 2012 c). Cet embourgeoisement progressif du secteur privé a pour corollaire une prolétarisation des collèges publics, surtout dans les quartiers populaires. Pour cette raison, réduire la dimension segmentée et ségrégative de l’école française impose d’inclure les établissements privés dans des mécanismes renouvelés d’affectation des élèves (Merle, 2012, d). La mission de service public dont bénéficient les établissements privés doit notamment impliquer, en contrepartie, une cogestion de la difficulté scolaire. En France, lorsqu’un élève de moins de 16 ans est exclu d’un établissement public, où est-il re-scolarisé par l’inspection académique sinon dans un autre établissement public ? Il ne peut y avoir une obligation d’inscription pour les établissements publics et un libre choix pour ceux du privé.

Conclusion

La mise en œuvre de ces cinq principes a pour objet de proposer une réelle refondation, c’est-à-dire d’éviter de faire du faux neuf avec du vrai vieux. Ces principes d’action ne sont pas exclusifs d’autres politiques éducatives également nécessaires. Ainsi, une spécificité française tient à des redoublements particulièrement fréquents : 36,9% des élèves ont redoublé au moins une fois à l’âge de 15 ans. Dans la moyenne de l’OCDE, ce taux n’est que de 13% (Felouzis, 2012). Il est quasi nul dans des pays tels que le Japon, la Corée, la Norvège. Or dans les pays dans lesquels le taux de redoublement est important, les élèves se caractérisent par des inégalités de réussite selon l’origine sociale plus fortes, des scores de compétences plus bas, des échecs plus fréquents parmi les redoublants. Une autre spécificité française tient à des pratiques d’évaluation des élèves trop souvent décourageantes, stigmatisantes, voire humiliantes. Des pays comme la Finlande ont recours à des échelles de notation en six niveaux dans lesquelles la part des mauvaises notes est limitée à une seule note en dessous de la moyenne, ce qui réduit d’autant le décrochage des élèves démotivés par les notes les plus basses. Outre les pratiques d’évaluation, les pratiques pédagogiques de l’école française ne sont pas toujours les plus efficaces. Les situations d’apprentissage ne sont pas suffisamment variées, les objectifs poursuivis trop souvent imprécis, la participation des élèves limitée. Toutefois ces politiques éducatives ne sont pas propres à l’éducation prioritaire car ce renouveau pédagogique doit concerner l’ensemble des établissements.

Une refondation susceptible de transformer véritablement l’école française doit à la fois repenser le fonctionnement défectueux de l’éducation prioritaire et repenser plus largement l’organisation de l’école française en prenant appui sur les résultats les plus solides des recherches tant nationales qu’internationales.

par Pierre Merle [23 – 10-2012]

Source de l’article : la vie des idées