Un personnage solitaire n’ayant pas réussi à développer une vie à la hauteur de ses attentes crée une vie “fictive”, parallèle à la vraie, dans laquelle il se réalise pleinement.

Étranges étaient les chemins qui m’ont mené à la gloire. Maintenant que je regarde ma vie, je peux la voir clairement. Le jour où j’ai eu vingt-trois ans, dans un bar du Callao au Pérou, une gitane circonspecte et maigrichonne a lu mon avenir dans les cartes. Puis, sur un ton solennel, elle m’a dit que je ferais quelque chose de très important dans la vie : “quelque chose de grand”, ont été ses mots.

En fait, ce n’était pas une grande surprise pour moi, car j’en ai toujours été convaincu. Même si je pensais qu’il n’était pas nécessaire de faire quelque chose d’excessif, une contribution à l’Histoire, aussi petite soit-elle, est une réalisation remarquable. Et le moment venu, je travaillais comme correcteur dans une maison d’édition spécialisée dans les ouvrages de théologie.

Quatre ans plus tard, j’ai quitté Callao sur un cargo qui m’a emmené dans plusieurs ports d’Amérique du Sud. Ainsi commença un voyage qui dura plus de dix ans. Je gagnais ma vie en corrigeant des textes. Partout où j’allais, je découvrais les éditeurs et les journaux les plus célèbres à qui je proposais mes services.

La correction d’épreuves est une profession mal reconnue. Et ce n’est pas une tâche facile, même si beaucoup de gens considèrent qu’il s’agit d’une occupation accessoire et désagréable. Dans ce travail, vous devez maîtriser non seulement l’orthographe, la grammaire et la synonymie, mais aussi le rythme et la cadence des phrases. Souvent, on doit même deviner ce que l’auteur voulait dire. L’expérience fait de vous un correcteur compétent ; au fil des ans, un coup d’œil rapide aux premières phrases d’un texte suffit pour mesurer la qualité de son auteur, pour savoir si nous sommes devant un professionnel de la plume ou devant un grand idiot qui enchaîne les mots.

L’année la plus importante de ma vie a été 1967, où j’ai vécu à Buenos Aires. Je travaillais à la correction de livres techniques, de bulletins, de quelques volumes de nouvelles, dans une importante maison d’édition, après avoir été réduit au rôle d’assistant de cuisine dans un restaurant japonais. Il ne se passait rien de spécial dans ma vie, et je commençais déjà à douter de moi-même. Quatre mois et demi après mon entrée dans cette maison d’édition, je recevais un texte épais dans une enveloppe de manille. C’était un roman, m’a-t-on dit, que je devais corriger. “Dépêchez-vous, l’éditeur veut le mettre sous presse dans une semaine.” C’est partout pareil : les éditeurs sont toujours pressés et veulent que vous vous dépêchiez aussi, alors qu’ils ont perdu un temps précieux à calculer les coûts de production et à faire des futilités de ce genre.

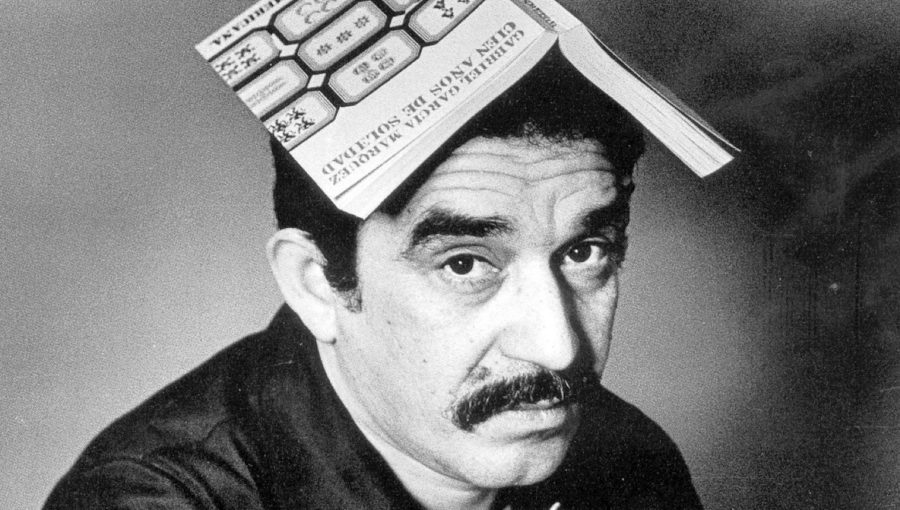

J’ai feuilleté les pages, en espérant y trouver un texte du genre régionaliste, des plus laborieux, au sujet sanglotant, de ceux qui survivaient encore dans ces années. Mais quelque chose d’inattendu s’est produit ; Dès les premières pages de ce roman, j’ai été secoué ! J’avais déjà lu quelque chose de cet auteur, quelques histoires, je pense… mais ce roman, qui annonçait en première page Cent ans de solitude, était définitivement une œuvre remarquable et originale.

J’étais plus qu’heureux d’en parcourir chaque chapitre, chaque paragraphe, chaque ligne. Chaque phrase appelle naturellement à la suivante, s’érige en grand bijou de fines arabesques, et l’histoire avance, m’enveloppant dans son univers de merveilles. Je n’y ai trouvé aucune erreur, pas même une faute d’orthographe.

Mon travail, cette fois-ci, s’est réduit à vérifier l’original avec le texte qui allait être imprimé, pour identifier les défauts du numériseur. Cependant, il semblait que même elle, la dame de Mendoza qui avait l’habitude de siffler en tapant sur les touches, avait été infectée par ce désir de perfection et avait oublié ses fréquentes erreurs. Et pendant que je faisais mon travail, j’ai pensé que quelque chose comme ça, précisément comme ça, j’aurais aimé l’écrire. Et je me suis souvenu de ce que la gitane m’avait prédit.

Je lisais le roman sans trouver de faille. Chaque page révisée était placée sur un plateau, d’où elle était amenée par un employé à l’éditeur. Jusqu’à ce que, un peu plus tard, à la moitié du parcours, je trouve quelque chose qui me fait sursauter : un vocatif sans virgule. Dans un dialogue, le colonel Aureliano Buendia a été appelé par un de ses lieutenants, et le nom du personnage est apparu sans la virgule habituelle. J’ai pensé que c’était dû à la négligence du numériseur, il ne pouvait y avoir d’autre raison. Mais lorsque j’ai vérifié l’original, j’ai été très surpris de constater que la tilde nécessaire n’y figurait pas non plus. L’auteur, le maître, s’était trompé, était-ce possible ? Peut-être à cause d’une telle révision et d’un tel remaniement des phrases. Cela arrive parfois.

Que Dieu me pardonne, mais j’avoue que j’étais heureux de cette circonstance, car j’étais alors convaincu que ce roman entrerait dans l’Histoire. J’ai clairement senti à ce moment-là qu’une voix m’appelait de là-haut et, avec un ton d’exhortation, m’indiquait que le moment était venu. Mon moment.

J’ai regardé à nouveau le vocatif, qui semblait être abandonné, inerte, sans sa virgule. Et puis je n’avais plus qu’à faire mon travail, apporter ma contribution. J’ai donc pris ma plume épaisse d’encre liquide, en essayant de contourner un tremblement qui, au début, menaçait d’affaiblir ma main, j’ai pris une longue et lente respiration, j’ai calculé la distance, la pression nécessaire, et cette fois, avec une main sûre et un pouls ferme, j’ai mis la virgule : un point épais avec une petite queue en bas, comme disent les canons, tant dans la version de la machine à écrire que dans celle de l’auteur. C’est tout. C’était suffisant.

Le reste, c’est de l’Histoire. Ce roman a pratiquement établi une nouvelle façon de raconter, plusieurs éditions en ont été publiées et des millions d’exemplaires ont été vendus. Je ne suis resté à Buenos Aires que jusqu’à la troisième édition. Je suis retourné à Callao, où j’ai travaillé comme correcteur d’épreuves dans une branche du ministère de l’éducation. Je me suis marié, j’ai eu trois enfants, j’étais heureux : plus rien d’important. Des années plus tard, j’ai pris ma retraite.

Depuis, ma vie a consisté à garder un œil sur la direction éditoriale de l’œuvre. Dès qu’une nouvelle édition arrivait en librairie, je courais en chercher un exemplaire, un peu pour honorer le roman, mais surtout pour vérifier la présence de ma virgule, si elle était encore là. Et, bien sûr, elle était là, bien établie, remplissant sa fonction propre, et il m’a même semblé qu’il se démarquait plus que les autres signes à proximité.

Maintenant que ma modeste pension ne me permet plus d’acheter de nouvelles éditions — certaines remarquablement luxueuses — je ne peux que les admirer. Je me rends dans ces élégantes librairies du centre, je tire au sort avec le vendeur qui me regarde d’un air dédaigneux, je repère la nouvelle édition, j’arrive à la page indiquée — qui varie selon l’éditeur et la taille des lettres — et je vois ma virgule. Et lorsque je lis le paragraphe correspondant et que je me souviens de toute la reconnaissance que l’œuvre a obtenue, qui a contribué à faire remporter le prix Nobel à son auteur, je me sens également fier et mon torse se bombe d’émotion. À ce moment-là, je sens clairement le souffle de la gloire qui effleure mon visage et me fait grisonner les cheveux, et je suis fier — très fier — de ce roman que García Márquez et moi avons écrit ensembles il y a si longtemps.