Sans doute, Vissotsky a représenté son peuple d’une manière véridique, et c’est pourquoi après sa mort il continue d’être le poète le plus apprécié et sa voix aguerrie continue encore de sonner.

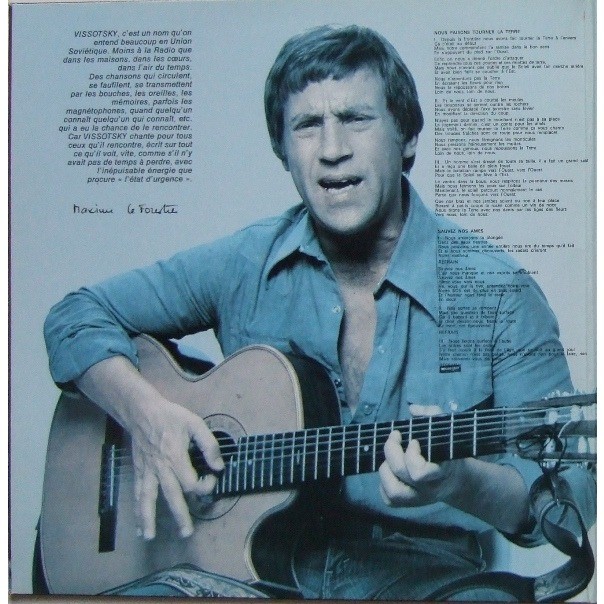

Ce génial poète, chanteur, compositeur, acteur de cinéma et de théâtre, peut-être l’intellectuel ayant une influence majeur sur la culture de la Russie moderne, aurait eu 80 ans le 25 janvier passé. L’entendre chanter ou chanter ses chansons ont été, et peut-être le sont encore aujourd’hui, l’une des principales activités culturelles pour les habitants de cet énorme pays. Malgré le fait que, de temps en temps, seul un petit disque se vendait avec certaines de ses chansons. Vissotsky a été l’évangile sonore d’un peuple enflammé qui défendait son droit à l’expression. Aucun poète n’a jamais eu le privilège d’émettre un message accepté et compris dans une telle amplitude ; il incarnait l’incompréhensible de l’âme russe pour l’occidental.

Dans les années soixante, l’État ne boycottait pas sa production artistique, mais ne la pas non plus promu ; cependant, les gens possédaient ses cassettes d’où ils entendaient sa voix rauque, sonore et agréable, bien que non mélodieuse. Le pays prenait un vif plaisir à écouter ses chansons, dans lesquelles il racontait la vie tel quel elle bouillonnait dans les sous-sols du socialisme réel, ce que la société connaissait de fait et que l’art officiel s’obstinait à nier. Sa critique, directe et indirecte, était claire pour toute personne d’intelligence moyenne, et malgré le fait qu’il ne jouissait pas de l’approbation officielle, avec le temps il est devenu un être intouchable.

Vissotsky jouait dans le Théâtre Taganka, si apprécié qu’il était plus facile d’obtenir des entrées au Théâtre Bolshoy que pour ses spectacles. Là, il a joué Hamlet, considérée jusqu’à ce jour comme une des meilleures interprétation du personnage de Shakespeare, et de Galilée de Bertolt Brecht. Avant ses présentations, il venait à la rencontre de ses admirateurs et, au son de sa guitare, il interprétait ses dernières créations ; le public l’enregistrait, et le lendemain tout le pays les reproduisait, sa popularité grandissait…

Comme l’homme qui sait en se voyant mourir / Qu’il n’aura plus jamais le temps / Un jour de plus il aurait pu chanter / Faute au destin, faute à la chance / Faute à ses cordes qui s’étaient cassées /Son chant s’appellera silence. > Le Vol arrêté, de Vladimir Vyssotski

En 1967 il est tombé amoureux de Marina Vlady, une actrice française d’ascendance russe, avec qui il s’est marié en 1969 ; cet amour passionné a inspiré ses meilleures créations. Après sa mort prématurée, à l’âge de 42 ans, par un infarctus, Marina s’est dédiée à faire connaître ses oeuvres, reprises dans une vingtaine de 33-tours.

Le corps de Vissotsky a été veillé dans le Théâtre Taganka et enterré à Moscou dans le cimetière Vagánkovskoye. Plus d’un million de Moscovites ont assisté à ses obsèques et même que des années après, il était pas évident de s’approcher de sa sépulture car des milliers de ses admirateurs formaient une barrière bigarrée qui en compliquaient l’accès. Un bouquet de fleurs que l’un ou l’autre essayait de déposer sur sa tombe devait être passé d’une personne à l’autre. Vissotsky reçut une reconnaissance posthume d’Artiste Méritoire de l’Union soviétique et est resté jusqu’à présent très populaire.

En tant qu’auteur-interprète il s’exprimait avec un humour fin, profond et une certaine beauté qui touche les fibres les plus sensibles des soviétiques, célébré dans les réunions sociales, riant de son message ironique et même le pleuraient parfois. Les intellectuels le captaient avec sagacité, croyaient le connaître au-delà de ses mots, et même les bureaucrates de l’État l’écoutaient dans leurs heures de loisir. Ses chansons étaient l’âme vivante d’un peuple rêveur, qui compte en son sein des centaines d’auteurs-compositeurs inconnus et magnifiques, et jusqu’à présent, aime toujours la poésie car en la récitant il se sent transporté. Sans doute, Vissotsky a représenté son peuple d’une manière véridique, et c’est pourquoi après sa mort il continue d’être le poète le plus apprécié et sa voix aguerrie continue encore de sonner.

C’étaient les ballades de cet auteur-compositeur qui, à la fin, ont aidé à faire tomber les tares de cette société et ont contribué à éliminer les structures archaïques du socialisme soviétique. Le phénomène artistique qui l’a caractérisé n’a pas été l’unique, mais le plus remarquable c’est qu’il contextualise une époque connue sous le nom de zastoi, celle que les Russes ont résumé dans les mots suivants : est interdit ce qui est permis.

Durant le zastoi, quelques ouvrages, chansons, spectacles, films et oeuvres plastiques ont disparus de la voie publique. Pour la première fois dans l’histoire, le développement culturel de toute une nation a eu lieu d’une manière, pour le moins bizarre. Cela a signifié, entre autres, que le grand public ne lisait pas Zhivago de Pasternak, publié seulement à l’étranger, et Tarkovsky, le cinéaste préféré de Bergman, ses films n’étaient pas projetés. Les photocopieurs étaient surveillés et les oeuvres non autorisées arrivaient au public grâce aux Samizdat : des reproductions “héroïques” faites par des dactylographes anonymes sur des machines à écrire.

Poète, comédien, chanteur et compositeur russe, Vladimir Vyssotki a tourné dans une trentaine de films et écrit près de 800 chansons en URSS. Malgré une oeuvre sans cesse censurée par le régime soviétique, son histoire est celle d’une voix, celle d’un peuple qui n’a jamais cessé de l’aimer.

Les soviétiques étaient un spécimen rare, le produit semi-élaboré d’une fabrique qui, tel une chaîne sans fin, poussait sans arrêt les intellectuels à la marge de tout ce qui est officiel ; de plus, la culture Blatnaya s’est étendue, une expression artistique des bas fonds, quelque chose sans précédent dans l’histoire de l’art.

A cette époque on a octroyé le prix Lénine à Léonid Brejnev, la récompense littéraire la plus importante de l’Union soviétique. Ses créations remplissaient les bibliothèques et les librairies chassant en même temps les auteurs classiques. Les membres de l’Académie de Sciences se réunissaient pour discuter à propos du “précieux apport” qu’avait effectué ce barde inconnu de la littérature universelle. Après sa mort, j’ai pensé que ses oeuvres seraient une reliquerare, et j’ai visité ‘Dom Knigi ‘, la principale librairie de Moscou, et j’ai demandé après elles. “Nous ne les avons pas”, était la seule réponse. “Où pourrais-je les trouver ?”, “je ne le sais pas, peut-être dans la poubelle!”, m’a répondu la sympathique vendeuse.

Durant le zastoi, la vie en Union soviétique a pris l’aspect d’un gros engin congelé, il semblaient mettre en pratique les dires de Salomon : Rien de nouveau sous le soleil. Les chansons émises à la radio, les spectacles théâtraux et, bien que ce soient des mensonges, les nouvelles dans tous les médias étaient les mêmes que celles des années soixante.

Dans cette période, fini les illusions, personne ne croyait en rien et ne voyait aucune possibilité de réformes, même minimale. La presse était remplie de discours que personne ne lisait, la télévision transmettait des programmes qui n’étaient pas vus, les librairies débordaient de livres qui n’étaient pas achetés. Pour mitiger son malheur, les gens se réfugiaient dans l’humour, comme par exemple : un Nord-Américain intervient lors d’un congrès de philologie à Moscou et se déclare spécialiste du Russe et, malgré ses efforts, il n’a pas réussi à comprendre la différence entre les mots “tragédie” et “disgrâce”. Un académicien se lève et tente une explication : c’est très simple. Imaginez que dans les jardins du Kremlin se promène notre bien aimé Leonid Ilich, je me réfère à Brejnev. Supposons qu’il glisse, il tombe et meurt. Ce serait une vraie tragédie nationale, mais, par disgrâce, cela ne n’arrive jamais.

Rodolfo Bueno Ortiz Professeur de mathématiques de l'École Polytechnique Nationale et de l'Université Centrale de l'Équateur. Il a étudié en URSS, le pays dont il est revenu comme le premier mathématicien équatorien.