la pseudoscience pour donner une caution intellectuelle à une politique ethno-nationaliste.

Un des phénomènes les plus étonnants de notre époque est qu’une « discipline scientifique » totalement discréditée soit ressuscitée par des gens qui prétendent défendre la vérité contre une vague montante d’ignorance. L’idée que certaines races sont intrinsèquement plus intelligentes que d’autres est propagée par un petit groupe d’anthropologues, de spécialistes de l’intelligence humaine, de psychologues et d’experts qui se présentent comme de nobles dissidents soutenant des vérités qui dérangent. Grâce à un mélange surprenant de sources médiatiques marginales et traditionnelles, ces idées touchent un nouveau public, qui les considère comme la preuve de la supériorité de certaines races.

L’affirmation selon laquelle il existe un lien entre la race et l’intelligence est le principe fondamental de ce que l’on appelle la « science des races » ou, dans de nombreux cas, le « racisme scientifique ». Les scientifiques des races affirment qu’il existe des fondements évolutifs aux disparités dans les conditions sociales — telles que l’espérance de vie, le niveau d’instruction, la richesse et le taux d’incarcération – constatées dans les différents groupes raciaux. En particulier, beaucoup d’entre eux affirment que les Noirs s’en sortent plus mal que les Blancs parce qu’ils tendent à être naturellement moins intelligents.

Bien que la « science des races » ait été discréditée à plusieurs reprises par la recherche scientifique, elle a fait son retour ces dernières années. Parmi les actuels promoteurs les plus acharnés de la « science des races », beaucoup sont des stars de l’«alter-droite » [« alt-right » d’origine US, Bannon, Breitbart & Co., NdE], qui aiment utiliser la pseudoscience pour donner une caution intellectuelle à leur politique ethno-nationaliste. Quand on croit que les pauvres sont pauvres parce qu’ils sont intrinsèquement moins intelligents, alors il est facile d’en tirer la conclusion que les mesures libérales, telles que la discrimination positive ou l’aide internationale, sont vouées à l’échec.

Il y a des dizaines d’exemples récents de politiciens de droite qui font du battage pour la « science des races ». En juillet 2016, par exemple, Steve Bannon, qui était alors le patron de Breitbart, et qui allait devenir le stratège en chef de Donald Trump, a écrit un article dans lequel il suggérait que certains Noirs qui avaient été abattus par la police l’avaient peut-être mérité. « Il y a, après tout, dans ce monde, des gens qui sont naturellement agressifs et violents », écrivait Bannon, recourant a l’un des plus arguments les plus abjects du racisme scientifique : celui selon lequel les Noirs seraient génétiquement plus prédisposés à la violence que d’autres.

L’un des principaux acteurs de cette renaissance de la « science des races » était jusqu’à une date récente un personnage médiatique. En 2014, Nicholas Wade, un ancien correspondant scientifique du New York Times, a écrit ce qu’il faut considérer comme le livre le plus néfaste sur la « science des races » qui soit paru au cours des 20 dernières années. Dans A Troublesome Inheritance, il rabâchait les trois mantras de la « science des races » : que la notion de « race » correspond à de profondes différences biologiques entre les groupes humains ; que les cerveaux humains ont évolué différemment d’une race à l’autre ; et que cela est confirmé par des résultats différents aux tests de quotient intellectuel.

Le livre de Wade a incité 139 des plus grands généticiens de la population et théoriciens de l’évolution du monde entier à signer une lettre dans le New York Times accusant Wade d’avoir manipulé des résultats de leur propre recherche scientifique, et plusieurs universitaires ont publié des critiques plus détaillées. Le généticien de l’université de Chicago, Jerry Coyne, l’a décrit comme « rien d’autre que de la mauvaise science ». Pourtant, certains à droite, peut-être fallait-il s’y attendre, se sont alignés sur les idées de Wade, le caractérisant comme un modèle d’honnêteté intellectuelle qui aurait été réduit au silence, non par des experts, mais par un conformisme bien-pensant.

“Cette attaque contre mon livre était purement politique”, a déclaré Wade à Stefan Molyneux, l’un des promoteurs les plus célèbres du nouveau racisme scientifique de l’ « alter-droite ». La conversation avait lieu un mois après l’élection de Trump sur la page YouTube de Molyneux, dont les épisodes ont été vus des dizaines de millions de fois. Wade continuait ainsi : « [Cette attaque] n’avait aucune base scientifique ; elle exhibait le côté le plus ridicule de cette pensée moutonnière. »

Un autre des invités récents de Molyneux était le politologue Charles Murray, qui a co-écrit The Bell Curve. Le livre affirme que les pauvres, en particulier les Noirs pauvres, sont intrinsèque-ment moins intelligents que les Blancs ou les Asiatiques. Quand il a été publié en 1994, il est devenu un best-seller du New York Times, mais au cours des années suivantes, il a été mis en pièces par les critiques universitaires.

Étant fréquemment la cible de manifestations sur les campus universitaires, Murray est devenu un porte-étendard pour les conservateurs qui veulent dépeindre les progressistes comme des hypocrites sans cervelle qui ont abandonné les principes du débat ouvert sur lesquels repose la société libérale. Et cette logique a incité certaines personnalités culturelles dominantes à considérer Murray comme une icône du débat scientifique, ou comme un emblème de leur propre disposition à accepter l’éventualité que la vérité soit parfois gênante. En avril dernier, Murray est apparu sur le podcast de l’auteur polémiste Sam Harris. Murray a utilisé cette tribune pour affirmer que ses critiques universitaires libéraux « ont menti sans l’ombre apparente d’un remords parce que, semble-t-il, ils pensaient dans leur tête faire le travail du Seigneur. » (L’épisode de podcast s’intitulait « Le savoir interdit ».)

Dans le passé, la « science des races » a façonné non seulement le discours politique mais aussi la politique publique. L’année qui a suivi la publication de The Bell Curve, à l’approche d’un congrès républicain qui devait réduire de façon drastique les avantages sociaux pour les Américains les plus pauvres, Murray a témoigné devant un comité sénatorial sur la réforme de l’aide sociale ; plus récemment, le leader républicain à la Chambre des Représentants Paul Ryan, qui a fait passer les récentes réductions d’impôts pour les riches, a affirmé que Murray était un expert sur le thème de la pauvreté.

Aujourd’hui que la « science des races » pénètre à nouveau le discours dominant, on la retrouve aux échelons supérieurs du gouvernement usaméricain par l’intermédiaire de personnages comme Bannon. Le Royaume-Uni n’est pas indemne : le journal London Student a récemment révélé la tenue d’une conférence semi-clandestine sur l’intelligence et la génétique qui s’est tenue ces trois dernières années à l’University College de Londres à l’insu des autorités de l’université. L’un des participants était Richard Lynn, 88 ans, psychologue évolutionniste basé en Ulster, qui s’est lui-même décrit comme un « raciste scientifique ».

L’une des raisons pour lesquelles le racisme scientifique n’a pas disparu est que le public entend plus souvent parler du racisme que de la science. Cela a donné toute latitude à des gens comme Murray et Wade, de concert avec leurs soutiens médiatiques, pour se présenter comme d’humbles défenseurs de la recherche rationnelle. Nous avons trop mis l’accent sur leur évidente partialité, et trop peu insisté pour traiter réellement de la question scientifique. Ce qui soulève la question suivante : en quoi les racistes scientifiques ont-ils tort ?

Le concept de race, comme l’intelligence, est notoirement difficile à cerner. Les individus partagent souvent plus de gènes avec des membres d’autres races qu’avec des membres de la leur. Et de fait, de nombreux universitaires soutiennent que la notion de race est une construction sociale — ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas des groupes démographiques qui partagent un vaste héritage génétique commun. La « science des races » repose donc sur des prémisses scientifiques biaisées.

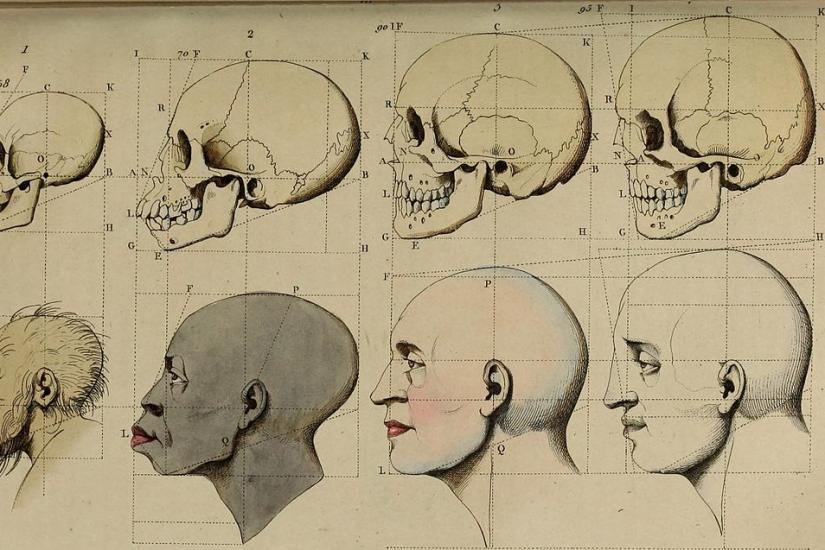

Cette prétendue science est au moins aussi vieille que l’esclavage et le colonialisme. Elle a été considérée comme du bon sens commun dans de nombreux pays occidentaux jusqu’en 1945. Bien qu’elle ait été rejetée par une nouvelle génération de chercheurs et d’humanistes après l’Holocauste, elle a recommencé à frémir dans les années 1970, et a refait surface occasionnellement dans le discours dominant depuis lors.

En 1977, pendant ma dernière année dans un lycée public de l’Afrique du Sud de l’apartheid, un professeur de sociologie de l’université locale nous a fait un laïus, puis il a répondu à des questions. On lui a demandé si les Noirs étaient aussi intelligents que les Blancs. Non, a‑t-il dit : les tests de QI montrent que les Blancs sont plus intelligents. Il faisait référence à un article publié en 1969 par Arthur Jensen, un psychologue US qui affirmait que le QI était à 80% un produit de nos gènes plutôt que notre environnement, et que les différences entre les quotients intellectuels des Noirs et des Blancs plongeaient en grande partie leurs racines dans la génétique.

Dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, l’idée que chaque race avait ses propres caractéristiques, ses propres traits de personnalité et son propre potentiel intellectuel était une des justifications de la domination blanche.

La question de la race et du QI était pareillement politisée aux USA, où l’article de Jensen a été utilisé pour combattre les régimes de protection sociale, tels que le programme Head Start, qui avaient été conçus pour sortir les enfants de la pauvreté. Mais cet article a rencontré une réaction immédiate et extrêmement négative — « un tollé international », selon la nécrologie de Jensen dans le New York Times 43 ans plus tard, — en particulier sur les campus universitaires usaméricains, où les universitaires ont publié des dizaines de réfutations, et où les étudiants l’ont brûlé en effigie.

La récente renaissance des idées sur la race et le QI a commencé par une observation scientifique apparemment anodine. En 2005, Steven Pinker, l’un des psychologues évolutionnistes les plus célèbres au monde, s’est mis à promouvoir l’idée que les juifs ashkénazes sont par nature particulièrement intelligents — d’abord lors d’une conférence donnée dans un institut d’études juives, puis dans un long article paru dans le magazine libéral US The New Republic l’année suivante. Cette affirmation a longtemps été le côté présentable de la « science des races » ; car s’il est vrai que les Juifs sont par nature plus intelligents, il est logique de dire que d’autres le sont naturellement moins.

À l’arrière-plan de l’essai de Pinker était un document daté de 2005 intitulé « Histoire naturelle de l’intelligence ashkénaze », écrit par un trio d’anthropologues de l’Université de l’Utah. Dans leur article de 2005, les anthropologues faisaient valoir que les résultats élevés aux QI chez les Juifs ashkénazes indiquaient qu’ils avaient évolué pour devenir plus intelligents que les autres (y compris d’autres groupes de juifs).

Ce tournant dans l’évolution avait soi-disant eu lieu entre 800 et 1650 après JC, lorsque les Ashkénazes, qui vivaient principalement en Europe, avaient été poussés par l’antisémitisme à pratiquer l’usure, pratique stigmatisée parmi le christianisme. Cette évolution rapide a été rendue possible, selon cet article, en partie parce que la pratique de ne pas se marier hors de la communauté juive entraînait un « très faible apport de gènes depuis l’extérieur ». Ce fut aussi un facteur de la prévalence disproportionnée chez les Juifs ashkénazes de maladies génétiques telles que les maladies de Tay-Sachs et de Gaucher, dont les chercheurs ont affirmé qu’elles étaient une conséquence de la sélection naturelle d’individus d’une intelligence supérieure ; les porteurs de ces variantes génétiques ou allèles de ces maladies seraient plus intelligents que les autres.

Pinker a poursuivi cette logique dans son article de New Republic et sur d’autres supports, a décrit le papier sur les Ashkénazes comme « exhaustif et bien argumenté ». Il a continué en fustigeant ceux qui doutaient de la valeur scientifique du discours sur les différences génétiques entre les races, et a affirmé que « les traits de personnalité sont mesurables, transmissibles au sein d’un groupe et diffèrent légèrement, en moyenne, entre différents groupes ».

Au cours des années suivantes, Nicholas Wade, Charles Murray, Richard Lynn, le psychologue canadien de plus en plus populaire Jordan Peterson, et d’autres, ont épousé la thèse de l’intelligence juive, en l’utilisant pour étayer leurs points de vue selon lesquels les différents groupes de population héritent de capacités mentales différentes. Un autre membre de ce chœur est le journaliste Andrew Sullivan, qui a le plus bruyamment applaudi la parution de The Bell Curve en 1994, en lui donnant une place de choix dans The New Republic, dont il était alors le rédacteur en chef. Il est revenu à la charge en 2011, en utilisant son blog populaire, The Dish, pour promouvoir l’idée que les groupes de population avaient des potentiels innés différents en matière d’intelligence.

Sullivan a noté que les les données recueillies auprès des Juifs ashkénazes et séfarades montraient « des différences frappantes ». C’était un excellent exemple du discours de la « science des races », dont les partisans adorent affirmer qu’ils réagissent aux données, pas aux engagements politiques. L’extrême-droite a même rebaptisé la « science des races » d’un nom de rechange qui a l’air d’avoir été emprunté directement à un syllabus universitaire : « Biodiversité Humaine ».

Un thème fréquemment exploité dans le discours de la « science races » est que ses adversaires se bercent d’illusions sur la nature de l’égalité entre les hommes. « Les résultats des tests d’intelligence révèlent ce que personne ne veut admettre », a récemment déclaré Peterson à Molyneux dans son show YouTube. Même le spécialiste éminent des sciences sociales Jonathan Haidt a critiqué les libéraux comme « des négationnistes du quotient intellectuel », qui rejettent l’existence d’une différence de QI héréditaire entre groupes humains à cause de leur foi erronée en l’idée que la réussite sociale dépend entièrement de l’acquis et non de l’inné, et peut donc varier en fonction de celui-ci.

Les défenseurs de la « science des races » affirment qu’ils se contentent de décrire les faits tels qu’ils sont — et que la vérité n’est pas toujours facile à entendre. « Nous sommes toujours des membres de la même espèce, tout comme un caniche et un beagle sont de la même espèce, » a écrit Sullivan en 2013. « Mais les caniches sont généralement plus intelligents que les beagles, et les beagles ont un sens de l’odorat bien plus développé. »

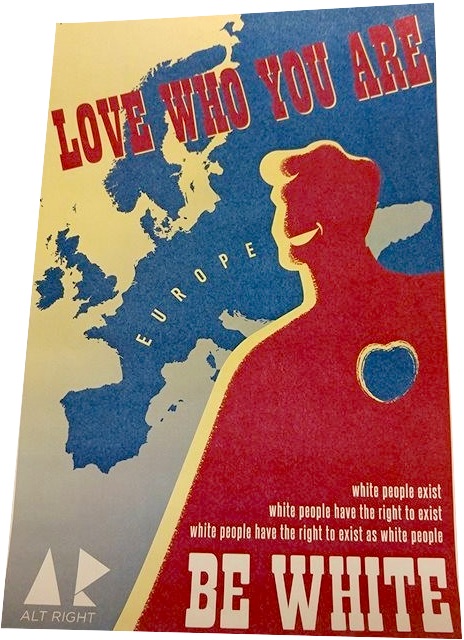

Affiche de l’alter-droite sur la campus de l’Université d’Ohio : “Aimez ce que vous êtes : soyez blanc” (sic)

Affiche de l’alter-droite sur la campus de l’Université d’Ohio : “Aimez ce que vous êtes : soyez blanc” (sic)

La « science » des races qui refait surface dans le débat public aujourd’hui — que ce soit sous la forme du racisme pur et simple contre les Noirs, ou de l’affirmation soi-disant plus respectueuse de l’intelligence supérieure des Ashkénazes – s’appuie généralement sur l’une, au moins, des trois prémisses suivantes, dont aucune n’est fondée sur des faits scientifiques.

La première affirmation est que lorsque les ancêtres Cro-Magnons des Européens blancs sont arrivés sur le continent il y a 45.000 ans, ils ont dû faire face à des conditions plus difficiles qu’en Afrique. Des défis environnementaux plus importants ont conduit à l’évolution d’une l’intelligence supérieure. À propos du climat glacial du nord, Richard Lynn écrivait en 2006 : « Des individualités et des tribus moins intelligentes se seraient éteintes, ne laissant comme survivants que les plus intelligentes. »

Oublions pour l’instant le fait que l’agriculture, les villes et les alphabets sont apparus d’abord en Mésopotamie, une région peu réputée pour ses périodes de grand froid. Il existe de nombreuses preuves scientifiques de l’intelligence moderne dans l’Afrique sub-saharienne préhistorique. Au cours des 15 dernières années, des découvertes faites dans des grottes situées le long de la côte sud-africaine de l’Océan Indien ont montré que, entre il y a 70.000 et 100.000 ans, des humains biologiquement modernes savaient fabriquer de la peinture en mélangeant de l’ocre naturelle avec de la graisse extraite de la moelle osseuse et du charbon de bois. Ils confectionnaient des perles, des hameçons, des flèches et d’autres outils sophistiqués, en les chauffant parfois jusqu’à 315°C. Ceux qui étudient ces découvertes, comme l’archéologue sud-africain Christopher Henshilwood, soutiennent qu’il s’agissait de gens intelligents et créatifs — tout comme nous. Selon ses termes : « Nos découvertes nous amènent à repousser très, très loin dans le passé l’apparition de la pensée symbolique chez les humains modernes. »

Un second argument théorique de la « science des races » est le suivant : les corps humains ont continué d’évoluer, au moins jusqu’à une date récente — différents groupes développant différentes couleurs de peau, des prédispositions à certaines maladies, et des trais particuliers tels que la tolérance au lactose. Alors pourquoi le cerveau humain n’aurait-il pas continué à évoluer aussi ?

Le problème ici est que les racistes scientifiques comparent des choses qui ne sont pas comparables. La plupart de ces changements physiques impliquent des mutations d’un gène unique, qui peuvent se propager dans toute la population sur une période relativement courte. En revanche, l’intelligence — même la version plutôt spécifique mesurée par les tests de QI — implique un réseau potentiel de milliers de gènes, qui mettrait probablement au moins cent mille ans pour évoluer de façon sensible.

Étant donné que tant de gènes, opérant dans différentes parties du cerveau, contribuent d’une manière ou de l’autre à l’intelligence, il est peu surprenant qu’il n’y ait guère d’indices d’évolution sur le plan cognitif, au moins au cours des 100.000 dernières années. Le paléoanthropologue usaméricain Ian Tattersall, largement reconnu au niveau mondial comme l’un des plus éminents experts sur les hommes de Cro-Magnon, a dit que, bien avant de quitter l’Afrique pour l’Asie et l’Europe, les humains avaient déjà atteint achevé leur évolution en termes de puissance cervicale. « Les conditions actuelles ne sont pas propices à une évolution biologique significative de l’espèce, » a‑t-il déclaré à un journaliste en 2000.

En fait, en ce qui concerne les différences potentielles d’intelligence entre les groupes, l’un des aspects remarquables du génome humain est la très faible amplitude des variations génétiques. La recherche sur l’ADN menée en 1987 a proposé un ancêtre africain commun à tous les êtres humains vivant aujourd’hui : l’« Ève mitochondriale », qui a vécu il y a environ 200.000 ans. En raison de cette ascendance commune relativement récente (en termes d’évolution), les êtres humains partagent une proportion remarquablement élevée de leurs gènes par rapport à d’autres mammifères. Par exemple, la seule sous-espèce de chimpanzé qui vit en Afrique centrale a beaucoup plus de variation génétique que l’ensemble de l’espèce humaine.

Personne n’a réussi à isoler un gène de l’intelligence, et les prétentions en ce sens ont été anéanties lorsqu’elles ont été soumises à examen par les pairs. Comme l’a dit le spécialiste des troubles cognitifs liés au vieillissement à l’Université d’Edimbourg, le professeur Ian Deary, « Il est difficile de nommer de façon certaine ne serait-ce qu’un seul gène spécifique qui soit associé à l’intelligence normale chez les jeunes adultes en bonne santé. » L’intelligence ne vient pas bien emballée et étiquetée sur un seul brin d’ADN.

En fin de compte, la « science des races » repose sur un troisième axiome : que les différences entre les résultats moyens aux tests de QI entre les divers groupes de population ont une origine génétique. Si cette pierre s’écroule, tout l’édifice — de l’exception ashkénaze au caractère prétendument inéluctable de la pauvreté des Noirs — s’effondre avec lui.

Avant de pouvoir évaluer correctement ces affirmations, cela vaut la peine d’examiner l’historique des tests de QI. La perception qu’a le public des tests de QI est qu’ils fournissent une mesure de l’intelligence immuable, mais quand nous regardons les choses plus en profondeur, une image très différente se forme. Alfred Binet, le modeste Français qui inventa les tests d’intelligence en 1904, savait que l’intelligence est trop complexe pour être exprimée par un seul chiffre. « Les qualités intellectuelles… ne peuvent pas être mesurées de la même façon que les surfaces linéaires. », affirmait-il, ajoutant que donner trop d’importance aux tests d’intelligence peut amener à se nourrir d’illusions ».

Mais les tests de Binet ont été adoptés tels quels par des USAméricains qui supposaient que le QI était inné et les ont utilisés pour définir leurs politiques d’immigration, de ségrégation raciale et d’eugénisme. Les premiers tests de QI étaient bourrés de questions pleines d’a priori culturels. (« Le nombre de jambes d’un Kaffir est : 2, 4, 6, 8 ? »[[mot d’origine arabe (kāfir) signifiant « infidèle », par lequel les négriers arabes désignaient leur « marchandise ». Ce mot est entré dans les langues des esclavagistes européens (Portugais, Hollandais, Français, Anglais) en gardant le même sens et la même connotation raciste, donnant même lieu à l’invention au XVIIIème siècle, d’un pays baptisé « Cafrerie » et décrit comme suit : « CAFFRERIE, (la) Cafria, grand pays d’Afrique dans sa partie méridionale, borné.N. par la Nigritie et l’Abissinie, O. par une partie de la Guinée, le Congo et la mer, S. par le Cap-de-Bonne-Espérance, E. par la mer. On le divise en plusieurs royaumes, presque tous habités par des idolâtres. Les principaux sont les royaumes de Mujac, du Macoco ou d’Anzizo du Jaga-Cafangi, d’Abutua, de Mafungo, Acalunga, le Cobonos, les Hottentots, les royaumes du Biri, du Monomotapa, des Borores, du Monoemugi et ceux de la côte de Zanguebar ; la plupart sont peu connus. Ces peuples sont appelés Cafres, mot arabe qui signifie Infidèles. » (Vosgien, Dictionnaire géographique portatif, Paris 1758)]] était l’une des questions des tests de QI donnés aux soldats usaméricains pendant la première guerre mondiale). Au fil du temps, les tests sont devenus moins biaisés et ont commencé à démontrer une certaine utilité dans la mesure de certaines formes d’aptitude mentale. Mais cela ne nous dit pas si les scores obtenus sont principalement le produit des gènes ou de l’environnement. Des informations supplémentaires sont nécessaires.

Une façon de tester cette hypothèse serait de voir si on peut augmenter son QI par l’étude. Si oui, cela montrerait que le niveau d’éducation, qui est un facteur purement environnemental, affecte les résultats. Il est maintenant bien connu que si vous vous entraînez aux tests de QI, votre score augmentera, mais d’autres formes d’étude peuvent également aider. En 2008, des chercheurs suisses ont recruté 70 étudiants et ont demandé à la moitié d’entre eux de pratiquer un jeu informatique de mémoire. Tous ces 35 étudiants ont vu leur QI augmenter, et ceux qui ont pratiqué quotidiennement pendant les 19 semaines de l’expérience ont montré la plus grande amélioration.

Une autre façon de déterminer dans quelle mesure le QI est déterminé par la nature plutôt que par l’éducation serait de trouver des jumeaux identiques séparés à la naissance et ensuite élevés dans des circonstances très différentes. Mais de tels cas sont rares, et certaines des recherches les plus influentes — telles que le travail du psychologue anglais du 20ème siècle Cyril Burt, qui prétendait avoir montré que le QI était inné — sont sujettes à caution. (Après la mort de Burt, on a constaté qu’il avait falsifié une grande partie de ses données.)

Une authentique étude sur des jumeaux a été menée par le psychologue Thomas Bouchard de Minneapolis en 1979, et bien qu’il ait été généreusement soutenu par le Pioneer Fund, un organisme ouvertement raciste, ses conclusions sont intéressantes. Il a étudié de vrais jumeaux, possédant les mêmes gènes, mais qui avaient été séparés juste après la naissance. Cela lui a permis d’étudier les apports différents de l’environnement et de la biologie dans leur développement. Il pensait que s’il s’avérait que les jumeaux avaient les mêmes caractéristiques en dépit du fait qu’ils avaient été élevés dans des environnements différents, l’explication principale serait d’ordre génétique.

Le problème était que la plupart de ses jumeaux identiques avaient été adoptés par le même genre de familles de la classe moyenne. Il n’était donc pas surprenant que leurs scores aux QI soient similaires. Dans les rares cas où des jumeaux avaient été adoptés par des familles de classe sociale et de niveau d’instruction différents, il a constaté d’énormes disparités — dans un cas, un écart de 20 points ; dans un autre, 29 points, soit la différence entre « lourdeur d’esprit » et « intelligence supérieure » dans le jargon de certains tests d’intelligence. En d’autres termes, lorsque l’environnement était sensiblement différent, l’acquis semble avoir eu une influence beaucoup plus forte que l’hérédité sur le QI.

Mais que se passe-t-il quand vous passez d’individus à des populations entières ? L’hérédité pourrait-elle encore influencer les résultats des tests ? Le Néo-Zélandais Jim Flynn est peut-être le chercheur le plus important du dernier demi-siècle en matière de tests d’intelligence. Les tests de QI sont calibrés de telle sorte que la moyenne des résultats du QI de tous les sujets testés à un moment donné est de 100. Dans les années 1990, Flynn a découvert que chaque génération de tests de QI devait être plus difficile si l’on voulait que cette moyenne soit conservée. Au cours des 100 dernières années, il a constaté que les scores moyens de QI, s’ils avaient été mesurés par les normes actuelles, seraient d’environ 70.

Pourtant, les gens n’ont pas changé génétiquement depuis. En revanche, a noté Flynn, ils sont de plus en plus exposés à la logique abstraite, qui est la petite parcelle d’intelligence que les tests de QI mesurent. Certaines populations sont plus exposées à l’abstraction que d’autres, ce qui explique pourquoi leurs scores moyens de QI sont différents. Flynn a constaté que la différence dans les résultats qu’obtenaient ces populations était donc entièrement due à l’environnement.

Cette constatation a été confirmée par l’évolution des scores moyens de QI observés chez certaines populations. La plus rapide a été observée chez les enfants du Kenya — une augmentation de 26,3 points sur les 14 ans entre 1984 et 1998, selon une étude. La raison de cette évolution n’a rien à voir avec les gènes. En fait, les chercheurs ont constaté que sur une demi-génération, la nutrition, la santé et l’éducation des parents s’étaient améliorées.

Alors, qu’en est-il des Ashkénazes ? Depuis la publication de l’Université de l’Utah en 2005, les recherches sur l’ADN effectuées par d’autres scientifiques ont montré que les juifs ashkénazes sont beaucoup moins isolés du point de vue génétique que le document ne le prétend. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les maladies des Ashkenazes étaient dues à la rapidité de la sélection naturelle, des recherches plus poussées ont montré qu’elles étaient en fait causées par une mutation aléatoire. Et il n’y a aucune preuve que les porteurs des variantes génétiques de ces maladies soient plus ou moins intelligents que le reste de la communauté.

Mais c’était sur la question du quotient intellectuel que la thèse du document s’est vraiment avérée bancale. Les tests menés au cours des deux premières décennies du 20ème siècle ont régulièrement montré que les juifs ashkénazes obtiennent des scores inférieurs à la moyenne. Par exemple, les tests de QI menés sur des soldats américains pendant la Première Guerre mondiale ont révélé que les Nordiques avaient des résultats largement supérieurs aux Juifs. Carl Brigham, le professeur de Princeton qui a analysé les données de l’examen, a écrit : “Nos chiffres … tendent plutôt à infirmer la croyance populaire que les Juifs sont très intelligents.” Et pourtant, au moment de la seconde guerre mondiale, les scores de QI des Juifs étaient supérieurs à la moyenne.

Une tendance similaire a été observée à partir des études effectuées sur deux générations d’enfants juifs orientaux en Israël : la génération précédente avait un QI moyen de 92,8, la plus jeune de 101,3. Et cela ne concernait pas que les Juifs. Les USAméricains d’origine chinoise obtenaient des scores moyens de 97 en 1948, contre 108,6 en 1990. De plus, l’écart entre les Afro-USAméricains et les USAméricains blancs a diminué de 5,5 points entre 1972 et 2002.

Personne ne pouvait raisonnablement affirmer qu’il y avait eu des changements génétiques dans les populations juive, chinoise ou afro-usaméricaine en une génération ou deux. Après avoir lu le document publié par l’Université de l’Utah, Harry Ostrer, qui dirigeait le programme de génétique humaine de l’Université de New York, a pris le contre-pied de Steven Pinker : « C’est de la mauvaise science — non pas parce qu’elle est provocatrice, mais parce que c’est de la mauvaise génétique et de la mauvaise épidémiologie. »

Il y a dix ans, notre compréhension de la science authentique était assez solide pour que Craig Venter, le biologiste usaméricain qui a dirigé les essais privés en vue de décoder le génome humain, puisse répondre à ceux qui affirmaient l’existence d’un lien entre race et intelligence : « Il n’existe pas de base scientifique, dans la recherche ou dans le code génétique humain, à la notion que la couleur de la peau détermine l’intelligence. »

Pourtant, la « science des races » maintient son emprise sur l’imagination de la droite, et les militants de la droite actuelle ont tiré d’importantes leçons des controverses du passé. Par l’intermédiaire de YouTube en particulier, ils attaquent les médias libéraux de gauche et l’institution scolaire pour son refus d’accepter les « faits », et emploient la « science des races » comme un bélier politique pour faire avancer leur programme politique de « moins d’État », antisociale et hostile à l’aide étrangère.

Ces objectifs politiques sont devenus de plus en plus explicites. Lors de son entretien avec Nicholas Wade, Stefan Molyneux a soutenu que les différences sociales étaient le résultat de différences innées d’intelligence entre les races – selon lui, entre les Juifs ashkénazes à haut QI et les Noirs à faible QI. Wade l’a approuvé, disant que « le rôle joué par les préjugés » dans l’origine de la condition sociale des Noirs est « faible et décroissant », avant de condamner « l’aide étrangère gaspillée » pour les pays africains.

De même, lorsque Sam Harris, dans son interview baladodiffusée de Charles Murray, a souligné le fait troublant que The Bell Curve était aimé des suprématistes blancs, et lui a demandé à quoi servait la recherche des différences raciales dans l’intelligence, Murray ne s’est pas démonté . Elle sert, selon Murray, à lutter contre les politiques telles que l’action positive dans l’éducation et l’emploi, fondée sur le principe que « tout le monde a la même intelligence… que ce soit les hommes, des femmes ou les membres de différentes ethnies ».

La « science des races » n’est pas près de disparaître. Ses affirmations ne peuvent être contrées que par l’effort patient et conscient de la science et de l’éducation. Et elles doivent être – combattues ─non seulement à cause de leurs conséquences potentiellement horribles sur l’humanité, mais aussi parce qu’elles sont fausses. Le problème n’est pas, comme le prétend la droite, que ces idées soient menacées de censure ou de stigmatisation parce qu’elles sont politiquement dérangeantes. La « science des races » est une mauvaise science. Ou plutôt, ce n’est pas du tout de la science.