Ce qui me paraît le plus beau dans l’exercice physique, c’est qu’on s’éprouve soi-même, on apprend à se connaître. Éventuellement au contact des autres aussi, mais il y a cette épreuve directe du temps et de l’espace sous leur forme la plus concrète.

Marc Augé, ethnologue et anthropologue français.

Une relation personnelle au sport

Gilles Vieille Marchiset : Marc Augé, merci de nous recevoir ici à Zürich pour nous offrir quelques-unes de vos réflexions sur le phénomène sportif. En guise d’échauffement, pourriez-vous nous dire quel a été, depuis l’enfance, votre rapport personnel au sport ?

Marc Augé : Depuis l’enfance j’ai été passionné par l’aventure sportive. Quand j’étais très jeune, juste après la guerre, le Tour de France avait un grand prestige et j’étais un fanatique des coureurs italiens. Le Tour constituait un mythe pour moi car il y avait toute une construction dramatique autour de ces héros solitaires et j’étais notamment passionné par Fausto Coppi.

Mon rapport au sport, c’est peut-être un peu prétentieux d’utiliser cette formule parce que je ne suis pas un grand sportif. Quand j’étais jeune, enfant puis adolescent, je pratiquais le sport scolaire et j’étais bon à la course, le sprint ou le demi-fond. J’avais pensé pratiquer un peu mais je n’ai pas vraiment eu l’occasion. Je faisais du hand-ball et du basket-ball comme tous mes camarades, mais certains étaient vraiment doués. J’adorais suivre les matchs de basket au lycée. J’aimais cette aisance physique qu’avaient certains pour maîtriser la balle. C’était presqu’un plaisir esthétique de voir ce maniement de la balle au basket. Et la beauté du geste par lequel on arrivait à éviter les autres, à marquer. Moi je me sentais toujours un petit peu raide dans ces types de sport. Je dois reconnaître que ceux qui ont été de grands sportifs parmi mes amis en ont souffert plus tard. J’ai de la fidélité en amitié et j’ai suivi le destin d’un certain nombre d’entre eux qui ont attrapé des arthroses, des pathologies terribles. Il faudrait mettre sur le devant des stades (comme sur les bouteilles d’alcool) : l’abus de sport est dangereux pour la santé.

Cela dit, j’ai toujours pris plaisir aux spectacles sportifs, très innocemment d’abord, ensuite en essayant professionnellement d’imaginer quelle en était la portée sociale. C’était au fond un bon exemple d’ethnologie participante, parce que je suis moi-même pris par la péripétie sportive, je comprends comment des gens peuvent être aliénés par ce spectacle. C’est donc à l’occasion devenu un objet de réflexion, pas une spécialisation mais un objet de rencontre. Je suis avec une certaine naïveté certains tournois, certains championnats. Le phénomène, si j’y réfléchis, est assez extraordinaire parce qu’on y trouve tous les problèmes de la société et de l’individu. En ce sens, c’est vraiment un phénomène social total, dont on voit bien qu’il est utilisé – vieille rengaine, le sport comme opium du peuple –, car, comme la religion, le sport rassemble des foules qui sont prises dans le spectacle.

J’ai essayé de suivre, d’un œil amateur, toutes les dimensions qui apparaissent dans le sport : sa dimension mythique, sa dimension épique, sa dimension singulière. C’est autour de ces trois dimensions que je pourrais essayer de réfléchir plus professionnellement. Mais pour parler en gros de mon rapport à la chose sportive, j’ai toujours regretté ne pas être un meilleur sportif. La bicyclette garde pour moi une coloration de souvenir d’enfance ; j’en ai fait encore récemment en prenant un Vélib pour voir ce que ça donnait dans Paris.

Je ne suis pas un sportif, mais je sais que ce rapport du corps à l’espace est important et que la mesure du temps que l’on peut prendre à travers l’activité sportive est essentielle. C’est un instrument de liberté. En même temps, il y a le phénomène collectif et social de la représentation sportive qui est tout sauf une liberté. C’est un spectacle construit qui nous parle de la globalisation.

Rencontres sportives

Une ethnologie de rencontre

G. V. M. : Votre première publication sur le sport date de 1982[[AUGE Marc, 1982. « Football, de l’histoire sociale à l’anthropologie religieuse », Le Débat, 19, février, pp. 59 – 67.]]. Dans quel contexte avez-vous publié cet article ?

M. A. : L’intérêt venait de ce côté pluridimensionnel. Pour l’article sur le football auquel vous faites allusion, j’avais lu le livre de Tony Mason (1980)[[MASON Tony, 1980. Association Football and English society, 1863 – 1915. Brighton, The Harvester Press.]]. J’ai toujours évité de définir l’anthropologie par un adjectif : anthropologie médicale, anthropologie sportive, anthropologie religieuse… Comme l’effort me paraît le même, il n’est pas nécessaire de redéfinir l’anthropologie à partir de chaque objet. Je n’avais donc pas de remords à prendre des objets différents. Quand je parle du football ou de la bicyclette, ce sont des objets de rencontre ; ce n’est pas la même chose que de faire un terrain dans la durée sur un club de football ou sur une équipe de cyclistes. Ce serait très intéressant, mais ce n’est pas ce que j’ai fait. A côté des longs terrains en Afrique que j’ai faits de manière assez classique, j’ai essayé de pratiquer des objets de rencontre, en les contextualisant bien sûr, mais ce n’était en quelque sorte que des objets d’occasion. Sur le foot, il s’agissait du compte rendu d’un livre tout à fait intéressant qui analysait le passage de l’amateurisme au professionnalisme. Les amateurs étaient les gens chics de la gentry britannique qui, techniquement, n’ont pas résisté au sport professionnel (lequel était un sport de prolétaires), parce qu’il y a à la fois la lutte des classes et des aspects purement sportifs. Jusqu’à je ne sais plus quelle date, le capitaine britannique devait être un amateur devant des troupes professionnelles prolos.

Thierry Wendling : Vous venez d’évoquer vos terrains africains. Avez-vous aussi rencontré le sport sur ces terrains ? Vous en parlez peu…

M. A. : Oui, on me parlait sur le terrain d’activités physiques. Dans un contexte de systèmes lignagers par classes d’âge, c’était conçu pour la lutte ou pour la guerre. Mais nous étions déjà dans une Côte d’Ivoire en pleine mutation. Plus tard, j’ai aussi vu des luttes dans le nord Togo. Dans les populations sur lesquelles j’ai travaillé, cela relevait plutôt du passé, c’étaient des récits dans lesquels on insistait sur le rôle de la démonstration physique, sur l’ostentation de la force qui évite de s’en servir. Cela dit, très tôt, j’ai remarqué que le football retenait l’attention des Ivoiriens. J’ai suivi un peu la carrière des Eléphants de Côte d’Ivoire. Je me rappelle un jour m’être trouvé à Lomé, au Togo, alors qu’il y avait un match Togo — Côte d’Ivoire. Un peu imprudemment j’avais pris un billet. J’étais assis entre des dames impressionnantes, des Ivoiriennes et des Togolaises. Les dames là-bas sont très impressionnantes et j’essayais donc de garder une neutralité absolue !

C’est assez curieux le foot. Encore aujourd’hui, les entraîneurs sont européens, c’est comme la République, vous avez un modèle de développement sous contrôle… et ça donne des résultats. Quelquefois, il y avait des joueurs très doués mais qui manquaient d’expériences collectives. J’ai assisté à un Championnat du monde alors que j’étais en Côte d’Ivoire. Ce qui était drôle c’est que je le suivais au milieu de foules ivoiriennes. C’était très segmentaire. On était derrière l’équipe africaine mais l’équipe de France avait aussi le soutien du public local. Une fois les équipes africaines éliminées, l’enthousiasme se reportait sur l’équipe française. La colonisation est une chose complexe, en tout cas en Afrique noire.

Le phénomène sportif, on ne peut pas ne pas le rencontrer. Il est évident mais je ne l’ai pas étudié de manière systématique.

Un regard sur le spectacle sportif

G. V. M. : Dans l’Anthropologie des mondes contemporains (1994)[[AUGE Marc, 1994. Pour une anthropologie des mondes contemporains. Paris, Aubier.]], pour analyser la surmodernité, vous abordez quelque peu le sport, le spectacle sportif, le football, mais vous n’allez pas au-delà. D’autres l’ont fait ensuite en utilisant votre outillage. Comment considérez-vous aujourd’hui ce phénomène sportif ?

M. A. : Le sport est un exemple. Je crois qu’il devrait faire l’objet d’un regard très attentif. C’est un terme qui glorifie celui qui l’utilise. A qui dirait-on de ne pas faire de sport ? Et en même temps, c’est aussi les formes sous lesquelles s’expriment de la manière la plus massive qui soit le système financier mondial, le système de consommation à travers l’image avec des ressorts qui touchent l’intimité des gens. J’ai souvent le spectacle sportif en tête quand je pense à la capacité de mobilisation que possèdent les technologies actuelles. Il y a presque des formes pures d’aliénation avec ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui le chauvinisme global ou globalisé. Quand on parle des grandes équipes, le FC Barcelone, le Real Madrid, ce sont de grands clubs parce qu’ils achètent les meilleurs joueurs. C’était impensable dans mon enfance d’entendre mentionner les sommes dont on parle aujourd’hui. Cette perspective de l’argent a existé assez tôt dans les milieux prolétaires anglais, Tony Mason l’évoque.

En France, il y avait aussi un sport professionnel qui permettait à certains mineurs ou fils de mineurs de s’en sortir. C’est pour ça qu’on avait une ossature d’Europe de l’Est dans les années 1950, alors qu’aujourd’hui on a une ossature plus africaine ou nord-africaine d’origine. Moi, mes héros lorsque je suivais le foot enfant ou adolescent, c’était Cisowski d’origine polonaise, c’était Ujlaki d’origine hongroise. Les mines du Nord fournissaient alors l’ossature des grands clubs de foot.

Aujourd’hui, dans les grands clubs européens, il n’y a plus de recrutement local, on discute pour savoir s’il y aura une limite ou non à la présence d’étrangers. On parle des Catalans, mais les Catalans sont brésiliens, colombiens, allemands. On achète des vedettes. L’adhésion de type total de la part des supporters porte au fond sur un sigle, le « FC Barcelone », ou à un niveau plus modeste les « Sang et Or » quand on parle de Lens ; c’est un peu totémique avec des couleurs, des emblèmes. Mais les joueurs derrière ? Dans l’équipe, il n’y a pas un Catalan, de même qu’il n’y a pas un Parisien au PSG. Ce n’est pas la base du recrutement. C’est un phénomène tout à fait étrange, relativement récent. Quand on y pense, tout cela est le produit du marché. Et le marché écrase complètement toutes les idées d’appartenance locale, régionale et, à un autre niveau, nationale. C’est un phénomène tout à fait passionnant, parce qu’il est emblématique à une époque où par ailleurs existent aussi des revendications identitaires, des phénomènes de racisme qui s’expriment aussi dans les stades. On connait tous les mésaventures d’un gardien du PSG : dès qu’il encaissait un but, on l’appelait Blanchette. S’il les arrêtait, ça allait. C’est le côté abstrait de l’adhésion au club qui me frappe. On parle des produits du terroir pour essayer de donner une couleur locale à la présence globale. Mais, pour les clubs de foot, ce n’est pas le terroir qui est en cause, c’est quelque chose de plus abstrait. D’ailleurs, les slogans portent sur des lettres, sur des symboles, sur des couleurs. Allez les Verts !

T. W. : Mais en même temps, c’est toujours des identités locales, des villes, qui sont affirmées…

M. A. : Mais qui n’ont pas besoin de racines. C’est une construction étonnante. Je pense au Brésil où on a vu réapparaître des groupes qu’on croyait disparus. C’est lié à la politique du gouvernement qui voulait bien redistribuer des terres, mais à des groupes ethniques constitués. Alors des gens se sont retrouvés. Ils sont tous métissés sur le plan biologique et ils étaient un peu éparpillés. Pour faire des demandes de terre, on a vu se recomposer des groupes qui se présentent comme des groupes ethniques, qui retrouvent des rituels ou les réinventent, mais avec des objets du marché international (du plastique ou des objets asiatiques). Les touristes viennent voir ces groupes comme l’expression de l’authenticité. D’ailleurs ils n’ont peut-être pas tort ; après tout, il n’y pas de raison de penser que les groupes ne se sont pas constitués sur ces bases-là bien avant aussi. On voit se créer des nouvelles formes d’identité. Même lorsque c’est le langage du local et des racines qui est évoqué, il se peut qu’il y ait des formes beaucoup plus complexes. Et d’une certaine manière, le foot et le grand spectacle sportif iraient un peu dans ce sens.

C’est intéressant de suivre aujourd’hui l’évolution du rugby à quinze, parce que le rugby apparaissait — il l’appairait encore un peu – comme un contre-modèle par rapport au foot. Quand j’étais jeune, le rugby était complètement amateur, il était même plutôt bourgeois ; c’était un sport pratiqué par des gens en majorité assez cultivés, des professeurs, des médecins. Alors que le football était un sport plus prolétaire avec des gens d’origine plus modeste. Le rugby est un sport qui a son histoire propre et sa pesanteur particulière mais on le voit se professionnaliser progressivement avec le recrutement de joueurs étrangers dans les clubs. Le rugby à quinze est l’expression du terroir mais maintenant c’est un terroir un peu aménagé, un petit Néo-zélandais dans une équipe, ça fait du bien ; certains matchs importants ont lieu le soir (dans la tradition du rugby, c’était l’après-midi). On voit insensiblement les choses se faire. Les joueurs apparaissent dans des publicités de télévision : ce sont des pros. Et ça ne va pas s’arrêter, ça va empirer. De même, ce ne sont plus les mêmes formes de jeu. Et c’est vrai du sport en général.

On parle du sport spectacle, mais je le trouve moins spectaculaire que le sport quand il n’était pas spectacle. Parce qu’il y avait des prises de risque plus grandes. Au tennis, c’est très net. J’ai eu la chance de voir de grands joueurs, qui étaient déjà des joueurs professionnels. Quand j’avais quinze ans, c’était un tennis d’attaque, de déplacements, qui était beau. Le meilleur joueur français s’appelait Rémy ; il n’était pas très bien classé internationalement mais c’était intéressant. J’ai même vu jouer Borotra et Cochet, ils étaient déjà vieux mais ils ont fait quelques matchs après la guerre. Ils jouaient en pantalon ; l’idée de cracher dans l’effort, de pousser des cris pour frapper plus fort, tout cela était proscrit. Mais c’était très beau à voir parce que c’était astucieux… Il est évident que n’importe quel joueur aujourd’hui, même mal classé mondialement, écraserait un grand joueur de l’époque.

C’est certainement vrai aussi pour les sports collectifs, parce que les gens sont mieux formés athlétiquement et que les grandes équipes affrontent d’autres grandes équipes. On ne joue plus au rugby comme lorsque je le regardais. Il y avait l’affrontement des lignes avant et le rôle de la mêlée, mais les joueurs se déployaient beaucoup plus en arrière. Il y avait un jeu d’attaque qui impliquait qu’on partait de loin en se passant la balle. On emploie encore l’expression de « rugby champagne ». On est passé à l’eau plate ! Je suis sûr que l’équipe de France actuelle laminerait l’équipe de France des années 1960. Mais, quand on me dit que c’est spectaculaire, oui, surtout si on connaît bien. Il faut voir ce qui se passe sous la mêlée. Mais, comme le tennis, c’est moins plaisant à voir que le jeu avec des renversements de situation, des longues courses, des feintes, etc. C’est le sport spectacle qui est moins spectaculaire !

Il est spectacle, d’abord, parce qu’il est diffusé sur la terre entière. L’autre aspect de cette globalisation, c’est le calendrier ininterrompu. On passe de l’hémisphère nord à l’hémisphère sud, ça dure toute l’année comme les fruits qu’on mange en plein hiver parce qu’ils viennent d’ailleurs. Le rugby, l’athlétisme, c’est pareil. Lorsqu’on parle du dopage, c’est évident. Avant, il y avait des saisons, en sport comme pour les fruits. C’était lié au climat et à la nécessité de récupérer. Aujourd’hui, on a gardé le terme de saison parce qu’il y a un aspect rituel. Mais la saison, si on y fait attention, c’est toute l’année. Les petites périodes entre deux saisons se raccourcissent de plus en plus avec des déplacements à l’échelle du globe. Le sport est intéressant à suivre parce que c’est l’image de ce qui se déroule dans d’autres domaines. Comme beaucoup de gens, j’aime ce spectacle, même si je considère qu’il est moins spectaculaire, entre guillemets, que dans mon enfance. J’aime bien suivre un match du rugby ou même de foot. Et c’est un moyen d’essayer de comprendre par où passe l’efficacité d’un système. Personne n’est là en train de manipuler les gens en disant « tiens on va les exploiter ». Encore que, à l’occasion, on puisse se servir d’une saison sportive ; le pouvoir politique attend parfois avec impatience le début des grands tournois pour diminuer la pression qui pèse sur lui. Mais indépendamment de toutes les récupérations qui peuvent être faites, c’est une illustration de la manière dont nous vivons dans un système qui s’auto-justifie sans cesse.

Sport et mobilité

T. W. : Vous avez évoqué toute une série de sports médiatisés ou surmédiatisés avec la dimension d’institutionnalisation et de professionnalisation. A côté de ces sports-là, il y a aussi un développement de sports que l’on pourrait qualifier d’informels. Que ce soient les pratiques de skate dans les rues, les matchs de foot entre amis sur le gazon d’un parc, n’est-ce pas le revers de cette pièce dont vous avez décrit l’avers ?

M. A. : Oui, bien sûr. Il y a une autre dimension, heureusement, que celle du grand spectacle, même si je suis persuadé que le sport grand spectacle influence les pratiques individuelles. C’est normal, on est toujours pris dans la série d’images qui magnifient les choses. Il y a des sports qui s’inventent, qui connaissent une bonne fortune et qui deviennent des sports officiels. J’ai eu l’impression en regardant les images un peu lassantes des Jeux olympiques d’hiver que plein de nouvelles disciplines sont apparues et ont donc eu une reconnaissance comme discipline. Il y a des secteurs de la société où les gens ont le souci de l’entretien de leur corps. Faut-il encore parler de sport ou trouver un autre mot ? Et puis j’imagine que les jeunes gens, les enfants, les adultes éprouvent du plaisir à pratiquer, à s’affronter. Ce serait vraiment ça le sport purement amateur. Mais j’imagine que dès qu’ils mettent les pieds dans un club amateur, c’est déjà différent. Il me semble que la perspective de la professionnalisation est très tôt présente dans les clubs amateurs.

On parle parfois des quartiers difficiles. Nous sommes dans un monde très étrange : on parle de la mobilité, tout circule sauf beaucoup de gens. Il y a une majorité de Français, d’enfants qui ne partent pas en vacances. Les plus pauvres sont assignés à résidence. On peut dire ça sans faire de trémolos. On a complètement oublié ce qu’il y a eu de mythique en 1936 avec les congés payés et cette découverte de la mer par des gens qui ne l’avaient jamais vue. Il y aurait tout à refaire. Je ne conçois pas comment ce n’est pas une priorité pour nos gouvernants plutôt que de s’occuper de l’identité nationale. Que des jeunes gens, des enfants soient toujours dans le même quartier de je ne sais quelle cité, ce n’est pas normal. J’ai vu le Secours populaire qui continue pendant l’été à emmener des enfants une journée à la mer. Ils vivent dans le Nord à 50 km de la mer, mais ils ne l’ont jamais vue.

Nous sommes donc dans une société où il n’est pas vrai que les gens partent en vacances. Faire circuler, il me semble qu’il y a là une perspective intéressante, en tout cas qui devrait l’être d’un point de vue politique et qui pourrait être associée à la formation physique. Quand il y avait le service militaire —je ne veux pas exalter des choses disparues — , il avait au moins cet avantage qu’on ne l’effectuait pas dans la région où on vivait. On rencontrait d’autres gens et on le faisait dans une autre région. Il faudrait être sourd pour ne pas entendre ce que racontent les gens qui ont fait leur service militaire. Je crois que la suppression du service militaire est une grave erreur. Peut-être aurait-il fallu faire un service civique, mais obligatoire. C’est le problème de la mobilité sociale, de la rencontre entre les uns et les autres, et de l’œil sur autre chose. Il y avait une occasion de faire bouger les gens, de leur faire découvrir des horizons nouveaux. Peut-être qu’il y aurait à chercher du côté de la pratique sportive : retrouver les vertus d’un sport amateur qui se déplace, qui pourrait être obligatoire à un certain âge, je ne sais pas, il faudrait imaginer tout cela. Mais c’est terrible, affreusement appauvrissant, le surplace par défaut : je suis d’ici parce que je n’ai pas été capable d’aller ailleurs.

T. W. : Et on a un contraste entre le mouvement des joueurs internationaux qui n’arrêtent pas de se déplacer et un localisme exacerbé où on ne dépasse pas les limites de son quartier…

M. A. : Et même un sous-localisme, un localisme par défaut. C’est vraiment une question frappante. Il y a une héroïsation de la première formule, parce que tous ces gens, on les voit à l’écran. Ce sont des dieux : ça me fait toujours penser à Homère, vous savez, quand, dans l’Odyssée ou dans l’Iliade, on voit quelqu’un qui marche le long de la mer avec un éclat particulier. C’est un dieu qui s’est mis en homme et qui apparait. Nous, c’est pareil, je l’ai vu « à la télé ». Tous les grands sportifs sont des sportifs de télé, des images ; ils ont la dignité d’une image, d’une icône. On n’est presque plus dans la métaphore. L’icône mobile et le pauvre type localisé…

Un ethnologue à bicyclette

Mythe sportif et identité singulière

G. V. M. : Votre dernier ouvrage sur les pratiques sportives et les activités physiques est un « Eloge de la bicyclette ». Dans ce livre, vous commencez par analyser le mythe sportif pour arriver aux identités singulières. Suite à notre conversation, comment articuleriez-vous ce mythe du Tour de France et ce renouveau d’une quête de soi par la bicyclette ?

M. A. : C’est vrai que c’est les deux bouts de la chaîne. Peut-être que j’essaierais de les articuler en faisant de l’auto-analyse, en essayant de réfléchir sur mon histoire, ça me permet de formuler des hypothèses sur la manière dont ça peut marcher pour les autres. J’étais le plus sensible au mythe du Tour de France à l’époque où je faisais aussi le plus de vélo. C’étaient les vacances, dans les années 1950, j’avais entre 13 et 16 ans, mon grand-père m’avait acheté un vélo, je m’enhardissais avec toujours ce côté un peu vieilli pour des jeunes d’aujourd’hui, car lorsque je me trouvais à 15 – 20 km du village, je me demandais si mes grands-parents seraient très heureux que je sois si loin. Souvent en rentrant de balade à vélo, je m’arrêtais devant le bistrot, sur la place de l’église, où le tenancier mettait une ardoise avec les trois premiers de l’étape et les trois premiers du classement général. Il n’y avait pas la télévision, on pouvait écouter la radio.

J’étais un peu dans le mythe ou plutôt l’épopée. Ce qui est bien dans le Tour de France, c’est que c’est une Odyssée puisqu’on va revenir au point de départ. Mais en même temps, c’est l’Iliade, puisqu’il y a chaque jour ces combats entre les mêmes héros. C’est très chargé. Enfin, je le vivais un peu comme ça. Il y avait la pratique singulière du vélo. Le temps a passé. Dans ces matières, on est toujours obligé de suivre deux histoires : l’histoire de tous et puis l’histoire singulière, le vieillissement. Du point de vue de l’histoire collective, il y a eu de grands changements dans le Tour de France. C’était déjà un Tour professionnel où il y avait une hiérarchie, les gregari qui servaient, les porteurs d’eau qui se sacrifiaient pour les vedettes. Mais il y avait un côté héroïque, en ce sens qu’il y avait les moments de vérité. On appelait les cols des Alpes, les « juges de paix », c’était le moment où les grands se retrouvaient seuls. Il fallait le verdict du grand col. Là, ils n’étaient plus escortés par les autres et c’était le moment de vérité. Bien entendu, comme j’avais 14 ou 15 ans, tout cela prenait une dimension plus jouissive qu’aujourd’hui et j’adhérais davantage à ce modèle.

Cela dit, le mythe a la vie dure et survit à la disparition de l’épopée. Ca a beaucoup changé et s’il y a toujours beaucoup de monde sur les routes du Tour de France, c’est parce que les gens voudraient que ce soit le même, ils voudraient croire, adhérer à l’aventure épique, même lorsque les étapes se déroulent toujours sur la même chose : une échappée qui est rattrapée. Comme je le disais tout à l’heure, c’est vrai que certainement les champions d’hier ne feraient pas le poids. Il y a des améliorations matérielles, du travail d’équipe, le peloton roule à des allures pas possibles. Indépendamment du problème du dopage, ce sont des athlètes plus complets. Il y avait des trucs rigolos quand j’étais jeune comme Zaaf, la lanterne rouge. C’était un nord-africain très populaire parce qu’il était dernier. Il s’était fait un petit personnage : il s’arrêtait au bord de la route pour boire un coup de rouge quand il en avait marre. D’une part, on jouait des images du pittoresque. D’autre part, il y avait déjà du dopage, Coppi en parle. Mais il n’y avait pas toute cette quincaillerie qui se trimbale sur le Tour avec des gens qui vont faire pipi quand ils sont arrivés… C’est tout ce qu’on veut sauf épique ou héroïque. Vous ne pouvez pas imaginer Achille et Hector, avant d’aller se battre, devoir aller pisser pour vérifier s’ils ne sont pas dopés. Ils sont dopés parce que les dieux sont derrière eux. De toute façon, c’est très injuste, Achille ne peut être battu. C’est équivalent mais ce sont des dopages d’une autre nature.

Il y a une évolution du sport, et c’est dans le sport cycliste que c’est le plus spectaculaire, parce que ça en est à un tel point qu’il est menacé. J’ai l’impression qu’il n’y a plus la même ferveur autour des grands événements du cyclisme. Le Giro et le Tour, c’était quelque chose de grand mais il y avait aussi les Six jours, Paris-Roubaix et toutes les classiques populaires. Aujourd’hui ça n’occupe pas grande place dans les journaux. Ca n’a plus la même dimension épique, mythique, que dans mon enfance. Bien sûr, je n’ai plus 15 ans non plus, alors il faut peut-être rectifier tout ça. Mais je ne suis pas sûr. D’ailleurs il y a des déplacements : le football occupe une place beaucoup plus importante que quand j’étais jeune. Le cyclisme a perdu de sa vertu mobilisatrice, sans doute parce que les mythes ne sont jamais si forts que lorsqu’ils prennent leurs matériaux dans la pratique quotidienne des gens. L’époque de Coppi, c’était celle du voleur de bicyclette. Les ouvriers se rendaient au travail à vélo. Je me rappelle, la Bretagne était couverte de vélos ; les marins ou les femmes qui partaient travailler à l’usine étaient en vélo y compris quand elles portaient la coiffe. C’était drôle. Le vélo n’était pas l’apanage des jeunes et des gens en vacances, c’était un instrument de déplacement très répandu. Alors les héros sublimaient l’expérience quotidienne. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Le vélo et la ville

Aujourd’hui on essaie de lancer un nouvel usage de la bicyclette qui me paraît très sain. Je suis sensible au fait qu’il y a des villes où ça marche très bien, notamment en Italie à Modène, Reggio nell’Emilia, Parme, des villes moyennes où ça circule bien et où les gens utilisent le vélo sur des distances courtes ; ce n’est pas le vélo ouvrier, c’est plutôt le vélo classe moyenne, le vélo universitaire. J’ai été très enthousiaste à l’idée de l’opération Vélib parce que les gens se réapproprient l’espace et le temps. Dès qu’on saute sur un vélo dans Paris — à supposer qu’on en ait le courage — ça recompose la géographie de la ville et crée un autre rapport à l’espace. Des quartiers apparaissent plus proches que dans l’expérience quotidienne contrainte par les lignes des transports en commun. Le Vélib permet aux gens de faire un réapprentissage de l’espace et en même temps un réapprentissage du temps.

Je me demande si dans les grandes métropoles l’expérience ira jusqu’au bout. Cela me paraît difficile car, dans les grosses villes, le décentrement fait qu’elles existent de plus en plus par rapport à leurs extérieurs, par rapport à leurs aéroports. Les lieux de travail et de résidence sont très éloignés, d’où ce développement de moyens de transport de plus en plus accélérés. Le vélo là-dedans a une part un peu problématique. Le risque est que cela devienne la pratique du dimanche et des jeunes, alors que l’expérience aurait tout son poids si c’était tout le monde et tous les jours, peut-être que ce sera quelque part entre les deux.

Je ne dis pas que ça n’a pas eu quelques vertus pour apprendre aux automobilistes à mieux respecter les cyclistes, mais on est loin encore de quelque chose qui serait généralisé, et qui pourrait l’être techniquement avec ces petits moteurs électriques qui permettent aux gens plus âgés ou plus faibles de ne pas avoir de difficultés à monter des côtes. Alors ce n’est pas mauvais en soi mais ce n’est pas aussi généralisé, aussi riche d’expériences que ça pourrait l’être.

T. W. : Il y a aussi une dimension sociale et politique dans la mesure où le Vélib est le résultat d’une décision politique en lien avec l’économie puisque c’est une société d’affichage publicitaire qui en tire des profits directs, par opposition aux temps précédents où le vélo était une propriété individuelle.

M. A. : Oui, ça ne peut pas être en dehors du système, mais pouvoir prendre le vélo, puis le lâcher où on le veut, c’est évidemment une bonne idée. Vous remarquerez aussi que les vélos sont un peu lourds ; eh bien, c’est toute l’opération qui est un peu lourde. Sartre décrit, je ne sais plus où, qu’il était sensible au geste de demander du feu à quelqu’un, du temps où on fumait. On passe le mégot, on s’échange la flamme. Il disait que ça devrait être pour tout pareil, qu’il devrait y avoir ce rapport aux biens, ça pourrait être un système généralisé où celui qui a besoin de quelque chose le demande à l’autre… Ne rêvons pas. Mais cette idée du vélo, l’idée qui est derrière est une belle idée… à mi-chemin.

L’expérience du corps

G. V. M. : A plusieurs moments vous parlez d’expériences par rapport à la pratique du vélo : l’expérience conquérante pour l’enfant, l’expérience identitaire, existentielle. En quoi la bicyclette, que ce soit dans le dispositif du Vélib ou plus largement, peut-elle participer à cette reconquête d’une identité, et de quelle identité s’agit-il ?

M. A. : En tout cas pour ce qui est de l’enfance, je crois que les enfants sont sensibles à l’accès à la mobilité accélérée. Je ne sais pas où en est le statut du vélo chez les jeunes aujourd’hui, chez les enfants, peut-être qu’ils vont passer très vite aux étapes suivantes, c’est possible. Mais le vélo, c’était quand même la définition d’une zone de déplacement plus grande, donc un domaine de relative liberté plus grand et puis c’est la découverte de soi. C’est ce qui est, quand même, toujours très bon en sport, on n’est jamais humilié en sport, quand on est au bout de ses forces, quand on est battu ou dépassé, on le sait, il y a une espèce d’évidence des choses.

T. W. : Ca peut être dur !

M. A. : Ca peut être dur, mais ce n’est pas contestable. « J’en peux plus, j’en peux plus », ou « il court plus vite que moi » : ça se voyait chez les gamins du lycée, on sait quel est le plus rapide.

Je reviens à Homère, aux épithètes homériques. C’est un peu Machin au pied léger, on sait qu’un tel court plus vite, qu’un tel est résistant. Evidemment ce n’est pas facile d’être le plus faible en tout, mais reconnaître qu’on est battu par plus fort que soi n’est pas pénible en sport lorsque la supériorité physique du moment est évidente.

Il y a une exploration de ses capacités et de ses limites qui est une expérience de soi, du soi corporel, mais il n’y en a pas d’autre, me semble-t-il. Le soi corporel, c’est aussi celui où on expérimente sa volonté, son endurance, son intelligence, c’est une épreuve de soi qu’on ne peut pas faire autrement, il faut y aller. L’accès à la bicyclette c’était un petit peu ça, je savais que si j’avais pédalé comme un fou, comme le village était en haut d’une pente, au retour je la monterais à pied en poussant mon vélo. Mais à la fin de l’été, je la montais, ma pente. Ce qui me paraît le plus beau dans l’exercice physique, c’est qu’on s’éprouve soi-même, on apprend à se connaître. Éventuellement au contact des autres aussi, mais il y a cette épreuve directe du temps et de l’espace sous leur forme la plus concrète.

T. W. : Il y a aussi l’épreuve du corps, de la souffrance, de la chute…

M. A. : Absolument, ce qui est bien c’était qu’on réglait ça avec soi-même, on n’allait pas nécessairement raconter qu’on était tombé ou qu’on avait eu la trouille parce qu’on n’était pas sûr de pouvoir s’arrêter, il y a une sorte d’apprentissage de l’autonomie. Idéalement ça pourrait être la reconquête par une bonne partie des Parisiens de ces vertus d’enfance. Tout nous écarte ordinairement de l’épreuve physique de soi, de l’expérience de l’espace et du temps.

J’ai fait deux ou trois fois du Vélib. Pour le coup, c’était une expérience. Vous savez, quand vous remontez sur un vélo, ce que je n’avais pas fait depuis longtemps, vous retrouvez quelque chose que, comme on dit, on n’oublie jamais.

Il y a deux expériences. Je vais me ménager, me dire « attention fais pas trop le con » et en même temps si je suis sur le vélo ça me donne des sensations. C’est moi, c’est presque proustien parce qu’il y a une espèce de permanence identitaire à travers la décrépitude du corps, même si bien entendu on fait aussi cette expérience de devoir tenir compte de ses forces. Il y a les deux aspects ; en ce sens, le vélo c’est formidable.

La reconquête spatiale de la ville ou une nouvelle écriture de la ville

G. V. M. : Vous insistez beaucoup sur le rapport aux lieux ; vous écrivez que « le sport sans lieu n’a plus de raison d’être », vous parlez à un moment donné d’une reconquête de la ville. Pour vous, la pratique de la bicyclette est très attachée à l’espace, aux lieux : en quoi ?

M. A. : Parce qu’elle permet d’expérimenter des itinéraires différents, autrement dit de redessiner une géographie de la ville. Dans l’ordinaire, nous utilisons les transports en commun (et si on prend un taxi, on est “emporté”). Avec les transports en commun, il y a des changements, des itinéraires. Si vous êtes sur le vélo, vous vous rendez compte qu’il y a d’autres itinéraires et même dans le cadre d’une expérience sous contrainte (aller à tel endroit pour y travailler ou pour retrouver quelqu’un) vous pouvez avoir un choix. Il y a l’idée qu’on dessine alors avec son vélo une écriture de la ville, nouvelle. Dans une certaine mesure, il y a une pratique plus vagabonde de l’espace, c’est ce que je voulais dire. On habite souvent très près de rues ou de passages ou de lieux qu’on ne voit pas parce qu’on n’a pas l’occasion d’y passer. Si vous avez l’autonomie du déplacement, ça éveille la curiosité. Donc il y a les itinéraires obligés des transports en public avec leur système de correspondances, c’est un ensemble de réseaux et il y a la liberté plus vagabonde du vélo auquel seul le réseau des rues impose un minimum de contraintes.

L’effet coup de pédale

G. V. M. : Avec l’effet coup de pédale, que vous définissez en clin d’œil à l’effet papillon de Lorenz, on voit la problématique environnementale, écologique, apparaître. Quels liens faites-vous entre cet effet coup de pédale et ces expériences dans la ville, ou ce retour de la bicyclette dans les mobilités ?

M. A. : Je serais peut-être moins optimiste que cela. Evidemment l’effet coup de pédale, c’est pour m’amuser. Imaginer un monde tout d’un coup plein de vélos, où les gens ne circuleraient qu’à bicyclette en respirant le bon air et on dirait tout ceci est né à tel endroit où on a fait la première expérience de vélo urbain. L’urbanisation du monde ne va pas nécessairement dans ce sens-là. Quand on vit dans des banlieues aimables et riches, on peut rêver, mais avec la tendance à l’urbanisation du monde, le réseau urbain se diffuse un peu partout et cela veut dire que les voies de circulation sont des voies larges où on se déplace rapidement, ce n’est pas vraiment le royaume du vélo. Alors le vélo sera-t-il le symbole d’une sorte de résistance interstitielle, de petits réseaux à côté des grands réseaux ? Je ne sais pas. On parle souvent aujourd’hui « croissance ou décroissance ? » ; je ne crois pas que la décroissance soit possible à supposer qu’elle soit souhaitable, avec une démographie qui progresse (c’est un aspect des choses considérable) et des déplacements qui s’en ressentent.

J’avais une vision très poétique du Vietnam où je suis allé une seule fois au début des années 1990. A Saigon, il y avait quelque chose de fabuleux, à l’heure de sortie de bureau, vers 6h : des milliers de vélomoteurs (ce n’était pas parfait du point de vue écologique). Cela faisait très chevaliers du Moyen âge. C’étaient généralement des jeunes gens, des garçons et une fille sur le porte-bagage, avec des grands cheveux. C’était très beau : une vue un peu fantastique d’une société jeune. Je suppose qu’il y a des éléments plus durs dans la réalité sociale que cela, mais ça c’était bien.

Je ne suis pas sûr que l’urbanisation de la planète permette cette pratique quotidienne. L’autre possibilité s’expérimente partout : un instrument de loisir plus généralisé qui déborde un peu sur le quotidien au nom de l’équilibre de la santé, de la nécessité de faire de l’exercice, mais que ce ne soit pas la pratique normale et naturelle, encore faut-il voir, on prend encore beaucoup le vélo en Chine. La Chine en est peut-être où en étaient l’Italie et la France après la guerre. Il faudrait voir, je n’ai pas d’expérience directe là-dessus. A Shanghai utilise-t-on beaucoup le vélo aujourd’hui ?

L’écriture

T. W. : Pour terminer l’entretien, je vous propose de réfléchir à la forme que prennent vos livres. Par exemple dans cet Eloge de la bicyclette, on a l’impression d’être à l’articulation entre ethnologie, essai littéraire et retour autobiographique avec des évocations, des souvenirs, des réflexions que vous retricotez ensemble pour lancer des pistes de réflexion anthropologique. Tout à l’heure, vous parliez de cette écriture vagabonde de l’espace que permet le vélo, est-ce que ce n’est pas une sorte d’écriture vagabonde à laquelle vous vous livrez finalement dans vos différents textes, et pour vous quel est finalement le statut de ces textes ?

L’ethnologue comme indigène

M. A. : Oui, vous avez bien résumé tout ça. Quand je me suis livré à ce type d’exercice un peu particulier, dans les années 1980, c’était après mes séjours de terrain prolongés en Côte d’Ivoire. Quelques fois on a pu dire, « c’est le retour, on a fait l’ethnologie chez les autres, on vient la faire chez soi ». Ce n’est pas ça dans mon esprit. Je pense à Un Ethnologue dans le métro[[AUGE Marc, 1986. Un ethnologue dans le métro. Paris, Hachette.]]. Par parenthèse, Un Ethnologue dans le métro a bénéficié d’un petit coup de chance, c’est que Bernard Pivot, à l’époque, m’a fait venir dans son émission. Du coup, c’est devenu un petit peu le symbole d’une autre ethnologie.

Dans mon idée, ce n’était pas une espèce d’ethnologie de la France que j’allais faire. Je m’étais demandé ce que c’était que d’être interrogé par un ethnologue, c’était un effort d’imagination réflexive sur ce que j’infligeais aux autres. Un Ethnologue dans le métro, ce n’était pas une ethnologie du métro. Donc c’était plus vagabond, et effectivement plus personnel. Mais l’idée derrière, c’était je suis un indigène, et qu’est-ce que c’est d’être interrogé par l’ethnologue. Le seul ethnologue que j’avais sous la main, c’était moi et j’étais aussi l’indigène, d’où ce côté un peu réflexif.

J’essayais de répondre à des questions : Pourquoi telle station porte tel nom ? Qu’est-ce que c’est que “changer” ? Ça peut être des constats très simples ; quelquefois si quelqu’un ne vous répond pas, on pense qu’il veut cacher quelque chose, non, il ne sait pas. Lamarck-Caulaincourt, Caulaincourt, Caulaincourt qui est-ce ? Bien sûr c’est aussi une manière de se regarder en train de circuler dans un milieu, de se mettre à distance de soi. Or je suis persuadé que l’expérience ethnologique intense, dans sa pureté, épreuve de terrain et de solitude face à d’autres, est une expérience qui est riche et complexe. On est un peu intimidé, on est en dehors de ses références habituelles ; c’est aussi une manière de se décentrer, de se déculturer ; je ne sais pas comment dire, ce n’est pas une situation normale, quotidienne. Et on fait appel à un informateur ou à un traducteur, ou aux deux, que l’on met dans une situation du même ordre. Parce qu’un informateur, qu’est-ce que c’est ? C’est quelqu’un qu’on invite à se poser lui-même des questions qu’ordinairement il ne se pose pas puisque c’est le quotidien de ce qu’il vit naturellement. Il y a deux positions complètement paradoxales dans ce dialogue entre l’informateur et son ethnologue, et dans Le métro j’essayais d’être les deux à la fois.

Cette expérience du dédoublement, je crois qu’elle est commune à l’anthropologue et à l’écrivain, (et peut-être à l’artiste en général), parce que l’écriture est une expérience qui demande à se mettre à distance de soi. Il y a l’auteur, il y a l’écrivain, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Tout se passe comme si on était son propre nègre, d’ailleurs quand vous retrouvez un texte que vous avez écrit il y a très longtemps, souvent vous ne le reconnaissez pas : « tiens, c’est pas mal ». A l’inverse si vous venez d’écrire une page et que par malheur elle brûle, vous êtes incapable de la réécrire exactement. Il y a donc une espèce d’étrangeté par rapport à nos propres écrits. L’expérience de l’anthropologue doit passer par l’écriture ; selon le goût de chacun, ce sera une écriture plus ou moins fonctionnelle, mais il y a une symétrie entre celui qui écrit pour écrire et celui qui écrit pour analyser quelque chose.

J’ai pris goût à ce type de réflexion mais il y a aussi d’autres explications. Après mes longs terrains africains, il y a eu une époque où je suis allé en Amérique latine pour travailler sur des terrains d’étudiants ou de collègues. Quelques fois pour faire des films, d’autres fois sans ce prétexte, je me suis introduit comme un coucou dans le nid d’autres et au lieu de lire leur livre qui n’était pas encore écrit, je me le suis fait résumer. Ce sont des expériences passionnantes mais j’ai donc plutôt pratiqué à ce moment-là une ethnologie de rencontre, comme je disais tout à l’heure. La plupart des réflexions théoriques que j’ai pu mener sur la globalisation, etc., tiennent un petit peu à cette expérience du voyage dans le monde. Il y a donc eu une époque où j’ai fait davantage de livres théoriques, Anthropologie des mondes contemporains[[AUGE Marc, 1994. Pour une anthropologie des mondes contemporains. Paris, Aubier.]] par exemple, ou alors des ethnologies de rencontre qui me permettaient de repenser ces expériences-là. Un genre intermédiaire, ce serait Non-lieux mais c’était un peu la même idée, c’était aussi de l’ethnologie de rencontre.

T. W. : Je me demandais si cette ethnologie de rencontre, ce n’était pas aussi une manière de développer une réflexion anthropologique très attentive à ces lambeaux du quotidien, à ces bribes de sens, à ces évocations incessantes de la mémoire dans lesquels nous sommes plongés dans notre vie humaine, dans notre vie sociale, mais qui ne peuvent donner lieu à une formulation rigoureuse, étiquetée comme celle qu’on attend ordinairement d’un étudiant en thèse.

Des occasions de réflexion

M. A. : Absolument, d’ailleurs j’ai toujours refusé de diriger des thèses s’il n’y avait pas un terrain. Je ne voudrais surtout pas que ces essais se rattachent à une conception relativiste ou purement d’écriture de l’ethnologie. D’une certaine manière, ce que je fais en ce moment c’est Tristes tropiques. Pourquoi Lévi-Strauss a‑t-il écrit Tristes Tropiques (1955)[[LEVI-STRAUSS Claude, 1955. Tristes tropiques. Paris, Plon.]] ? On ne sait pas trop, il n’est pas très vieux à l’époque, ce n’est donc pas un livre de souvenirs. C’est une réflexion philosophique articulée à partir de notes de terrain, mais il parle de tas de choses, y compris de sa conception du monde et d’une espèce de théorisation du vide ; mon idée, c’est que ces petits bouts-là, ce sont des occasions de réflexion. Il me semble que l’anthropologie donne matière à réflexion, à réflexion dans les deux sens, réfléchi et réflexion sur soi. On ne peut pas commencer par là : ce serait un petit peu bizarre à 25 ans de dire je vais vous donner les leçons d’une vie, d’ailleurs il n’y a pas de leçon à donner.

Quand j’ai écrit Casablanca (2007)[[AUGE Marc, 2007. Casablanca. Paris, Seuil.]], je me suis posé la question de savoir pourquoi j’aimais voir et revoir des films anciens. Je suis obligé de mettre cela en relation avec le fait que j’ai mauvaise mémoire : quand je revois un film, j’éprouve un plaisir particulier parce que je le redécouvre au fur et à mesure. Il y a à la fois le plaisir de l’attente et le plaisir de la redécouverte. C’est un peu l’Odyssée : Ulysse vit une aventure et en même temps il revient chez lui, c’est à la fois une aventure et un retour, et je pense que c’est l’expérience de l’ethnologue. Que toute écriture passe peut-être par là, c’est un des thèmes sur lesquels cela me plait de réfléchir, en faisant appel au regard anthropologique, mais je sais bien que je n’écris pas en ce moment des ouvrages d’ethnologie, je ne les ai jamais présentés comme tel même si c’est là que je les trouve dans les rayons des libraires parce qu’ils manquent d’imagination. Mais en même temps, je revendique cette appartenance à la mouvance anthropologique.

La forme et le fond

T. W. : Vous évoquiez tout à l’heure l’esthétique du sport, la réflexion que vous déployez dans ces différents ouvrages s’appuie sur une qualité d’écriture évidente, très forte. Quel est votre rapport à l’écriture, et le rapport que vous voyez peut-être d’une manière plus générale entre écriture et sciences humaines ?

M. A. : C’est une question importante que les philosophes se sont posée aussi. Un numéro de la revue philosophique Rue Descartes (2005)[[Rue Descartes, n° 50, 2005/4, “L’écriture des philosophes”, [http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2005 – 4.htm].]] avait été consacré à ce thème : pourquoi un style des philosophes ? Pourquoi y a‑t-il des philosophes qui ont une écriture et d’autres pas ? Si c’est une discipline qui essaie de trouver la vérité, en quoi a‑t-elle besoin de qualité d’écriture particulière ? Ainsi posée, la question est difficilement décidable. En même temps, on voit bien que l’écriture fait partie de la réponse. En ce sens, nous ne sommes plus dans les sciences dures, nous sommes dans les sciences historiques où à la fois il y a la réalité de l’objet dont nous parlons, il y a la réalité de notre présence, et il y a cet ensemble de relations dont il faut rendre compte. Julien Gracq avait dit quelque chose de drôle : autant à l’évidence Kant n’est pas un écrivain, autant Nietzsche l’est[[Gracq avait écrit précisément : « assurément Nietzsche appartient à la littérature, aussi assurément Kant ne lui appartient pas » (1961 : n.p.). — GRACQ Julien. 1961. La littérature à l’estomac. Paris, J.-J. Pauvert.]]). Il faut être très simple là-dessus. J’ai toujours été très attentif au fait que la correction, l’élégance de la langue étaient nécessaires dans nos exercices pour démontrer les choses.

Mais l’élégance du style ou la clarté de l’exposition, ce sont des qualités d’écriture qui ne définissent pas nécessairement une œuvre littéraire. Qu’est-ce que c’est une œuvre littéraire ? C’est ça la vraie question. C’est une œuvre où quelque chose de l’objet passe par l’écriture : si les choses étaient dites autrement ça ne serait pas la même chose qui serait dite.

Dans nos domaines quand on touche à des questions un peu frontières par rapport à nos objets, il est possible que l’écriture puisse suggérer des choses. Dans un texte, il peut y avoir des moments descriptifs et d’autres moments plus suggestifs, plus écrits ; je pense que ça se voit aussi dans certains des ouvrages que j’ai écrits sur l’Afrique, des pages qui sont plus descriptives. Dans Tristes Tropiques aussi, il y a des pages qui sont plus factuelles, où l’intention littéraire n’est pas là.

C’est vrai que j’aspire à un genre où forme et fond se tiendraient pour suggérer quelque chose. Certains sujets sont plus porteurs de ce point de vue : dès que vous travaillez sur la mémoire, ou même sur le rapport au lieu, votre expérience personnelle et celles que vous pouvez observer deviennent indémêlables. Une grande partie de la littérature anthropologique essaie d’exposer aussi fidèlement que possible les représentations des autres, mais vous ne trouvez pas quelqu’un qui va vous raconter un vaste récit, c’est par des témoignages un peu dispersés que vous arrivez à trouver la cohérence, à la reconstituer parce qu’elle est là, elle est là et elle se voit aussi à travers les rites et les allusions mythiques. Ce vaste effort de reconstitution que nous faisons, il est en soi un effort de mise en texte.

L’entretien a été réalisé par Gilles Vieille Marchiset &Thierry Wendling et filmé par Alice Sala, pour ethnographiques.

Entretien avec Marc Augé ». ethnographiques.org, Numéro 20 — septembre 2010. les Gilles Vieille Marchiset, Thierry Wendling, 2010. « L’écriture du sport.

Aux frontières du sport [en ligne].

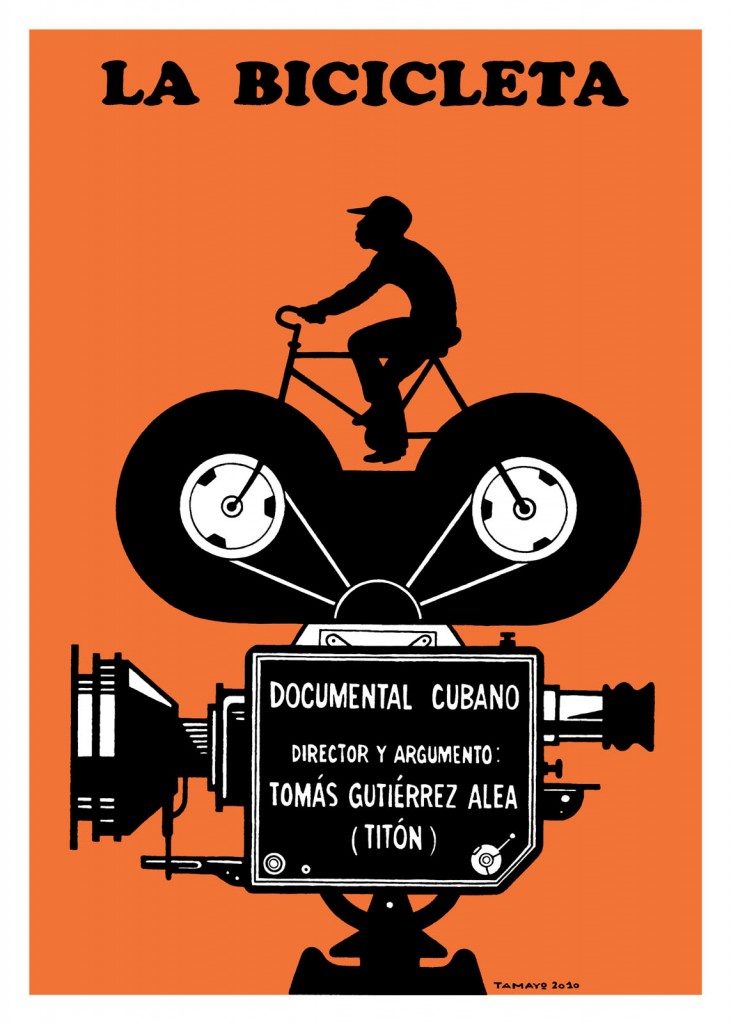

Toutes les illustrations sont de Reynerio Tamayo