Si on hait l’ennemi comme il vous hait, on ne fait que renforcer le mal dans le monde. L’un des pires effets de cette occupation, de cette guerre, c’est que les victimes des nazis commencent à devenir comme eux.

Filmer l’«Autre » lorsqu’il est notre ennemi engage des responsabilités, il met au défi notre humanité et celle de l’«Autre », il questionne notre morale et notre éthique… l’historien Tzvetan Todorov s’est penché sur cette question dans son ouvrage Face à l’extrême, publié en 1991 aux éditions Le Seuil, nous vous proposons la lecture d’un extrait consacré au “cas” du film Shoah de Claude Lanzmann.

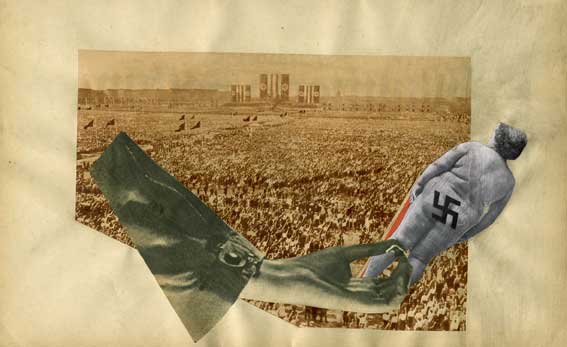

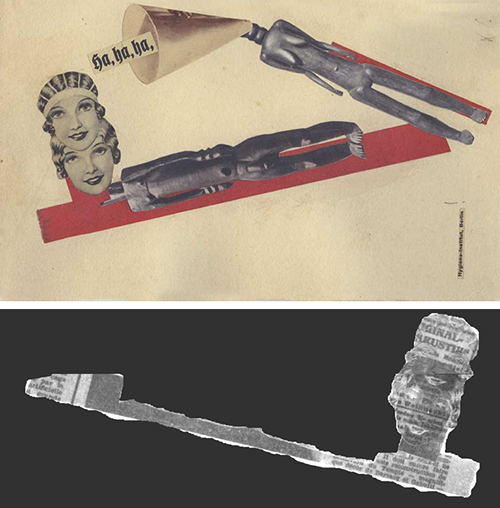

Karl Waldmann

La tentation de la vengeance

Face au mal, imiter ou refuser

Dans son commentaire du livre de Kogon, L’État SS, Germaine Tillion se trouve amenée à formuler une alternative concernant la conduite des détenus, ou des anciens détenus, face au modèle que leur offrent les gardiens : faut-il l’imiter ou le refuser ? « Faut-il composer avec le crime, pour sauver des vies et des valeurs qui, sans cela, seront sacrifiées ? Autrement dit, faut-il se salir les mains ?… Ou faut-il, au contraire, lutter de toutes ses forces pour ne pas se laisser contaminer par l’indignité d’un ennemi indigne ? (A quoi bon détruire les ennemis si, pour les détruire, nous devons devenir les horribles brutes que nous haïssons en eux ?) ». Tillion refuse pourtant de s’engager dans une réflexion là-dessus, sous prétexte que les acteurs du drame ont sûrement déjà fait leur choix pour l’un ou l’autre terme de l’alternative et que c’est donc là une question purement académique. Mais s’il est trop tard pour se poser cette question dans le feu de l’action, il n’en est que plus utile de la méditer en dehors des moments de crise, en lui donnant une forme suffisamment générale. Faut-il combattre l’ennemi avec ses propres moyens, ne risquons-nous pas, tout en triomphant de lui, de lui offrir cette sombre victoire souterraine : que nous sommes devenus ses semblables ?

Est-il juste le combat de ces hommes, pour reprendre une formule de Borowski, « qui conspirent pour qu’il n’y ait plus de conspirations, qui voient pour qu’il n’y ait plus de vols sur la terre, qui assassinent pour qu’on n’assassine plus les hommes ? »

Cette question — sur la nature de la réaction appropriée — ne se confond pas avec celle, beaucoup plus fréquemment évoquée, d’une éventuelle imitation des gardiens par les détenus, au cours de leur détention même. On sait par de nombreux témoignages (et par quelques théories influentes, come celle de Bettelheim) que tel a en effet été le cas — non pas chez tous, certes, mais chez une bonne partie des détenus. Mais ce n’est pas ce qui m’intéresse ici. Ce que je voudrais examiner, c’est seulement, une fois renversé le rapport de forces, l’attitude à l’égard des gardiens de la part des anciens détenus comme des témoins que nous sommes tous.

Frankl raconte un épisode caractéristique. Au lendemain de la Libération, il marche auprès d’un champ d’avoine avec l’un de ses camarades. Celui-ci commence à piétiner avec rage les tiges de la plante ; Frankl essaie de le retenir, mais l’ami s’indigne : « A moi, on m’a gazé ma femme et mon enfant — en plus de tout le reste ! Et toi, tu voudrais m’empêcher d’écraser quelques brins d’avoine ? ». Cette colère inutile — et d’ailleurs inoffensive — illustre le choix du premier terme de l’alternative, l’imitation : j’ai été victime de la violence, donc j’ai maintenant le droit de l’infliger. « D’objets de la puissance, de la violence, de l’arbitraire et de l’injustice, ils sont alors devenus sujets ». Or, remarque Frankl, « personne n’a le droit de “faire injustice”, pas même celui qui a eu à souffrir de l’injustice ».

Souvent, on ne se contente pas des brins d’avoine, et on rêve à un renversement complet et symétrique des rôles. Que fera-t-on après la libération s’il y en a jamais une ? « Moi je vais m’acheter une mitrailleuse, je tuerai tous les Allemands que je rencontrerai », s’exclame une détenue d’Auschwitz ; elle n’en fera rien, bien entendu. D’autres rêvent à une extermination immédiate de cette « vermine » (terme nazi) par les Alliés, « au lance-flammes par exemple ! ». Lorsque les soldats anglais arrivent à Bergen-Belsen et arrêtent les SS, les anciennes prisonnières crient : « Il faut les faire souffrir, il faut les tuer tous ! ». De telles réactions — purement fantasmatiques — sont parfaitement compréhensibles, plus même : saines ; en rêvant à la vengeance, on se maintient en vie. Comme l’explique Borowski, « pour les hommes qui souffrent de l’injustice, la justice n’est pas suffisante. Ils veulent que les coupables souffrent eux aussi injustement. Voilà ce qu’ils croient juste ». (On appréciera d’autant plus dans ce contexte la sagesse d’Emmanuel Ringelblum, l’historien du ghetto, qui demandait à ses collaborateurs d’écrire, pendant leur calvaire même, « comme si la guerre était déjà terminée », au — delà de toute rancune.)

La situation est déjà très différente lorsque les agents de la vengeance ne sont pas des détenus en train de rêver, mais des hommes d’État, disposant d’un grand pouvoir. On sait par exemple que Henry Morgenthau, le secrétaire d’État américain au Trésor pendant la guerre, avait préparé un plan prévoyant que les anciens nazis, les fonctionnaires et les soldats allemands devaient être déportés et astreints au travail dans les pays vainqueurs ; que les nazis devaient être définitivement expulsés d’Europe (à Madagascar ?), avec leurs familles (les enfants de moins de six ans faisant un peu problème…); quant aux principaux dirigeants, Morgenthau voulait qu’ils soient immédiatement fusillés, au fur et à mesure de l’avancée des forces alliées, sans aucun jugement. Les Anglais avaient un plan semblable. C’étaient les Soviétiques qui, paradoxalement, tenaient le plus au procès : avec leur expérience, ils ne devaient avoir aucun doute quant à son résultat.

Karl Waldmann

C’est dans le même esprit qu’on a plaidé, après la guerre, pour l’application de la peine de mort aux procès des anciens gardiens. Arendt critique bien des aspects du procès d’Eichmann, mais elle approuve à fond la condamnation à mort et la justifie à son tour dans le jugement qu’elle propose à la place de celui qui a été rendu : « Parce que vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec le peuple juif et les peuples d’un certain nombre d’autres nations [.. .] nous estimons que personne, qu’aucun être humain, ne peut avoir envie de partager cette planète avec vous. C’est pour cette raison, et pour cette raison seule, que vous devez être pendu ». Si c’est vraiment la seule raison, Eichmann aurait dû à mon avis rester en vie. Je ne comprends pas cet argument : parce qu’il a exclu certains êtres de l’humanité, nous devons l’en exclure à notre tour ? Pourquoi répéter son geste ? En quoi est-ce un progrès par rapport à la loi de l’«œil pour œil » ?

D’autres expriment leur satisfaction de savoir que les cendres d’Eichmann, après son exécution, ont été dispersées dans la mer, pour qu’il n’en reste aucune trace ; mais tel était déjà le destin de ses victimes, dont les cendres étaient jetées dans l’eau, et avec la même intention. Vrba, rescapé des camps, a soutenu le même point de vue à l’époque du procès d’Auschwitz à Francfort : il faut établir exceptionnellement la peine de mort pour pouvoir punir de façon appropriée des crimes aussi graves. Sa raison, dit-il, n’est pas le désir de vengeance (qui serait compréhensible pour quelqu’un avec son expérience : c’est bien pourquoi on ne demande pas aux anciennes victimes d’exercer elles-mêmes la justice) ; mais celui d’aider l’Allemagne à retrouver sa dignité. « Il ne s’agit pas simplement de punir des criminels — quelle punition serait à la hauteur d’un tel crime ? — mais de purger la conscience d’une nation publiquement ». Mais n’est-ce pas un projet dangereux que celui de vouloir purger une nation de ses éléments indésirables part la mort — serait-ce la nation qui avait fait sien ce même projet, quelques années auparavant ?

(En 1968 – 1969, la nouvelle université de Vincennes était le principal lieu d’implantation d’un groupe maoïste, rescapé des événements de la saison précédente. Ses animateurs étaient deux personnes que j’avais connues auparavant, de brillants intellectuels parisiens. En sortant un jour du cours, j’ai été cloué sur place par une étrange procession : un home entièrement nu, mais barbu et poilu, se frayait un chemin au milieu d’une petite foule hostile, conduite par mes anciens amis ; on avait visiblement répandu sur lui, avant de le lâcher, de la purée de tomates ou d’autres liquides colorés : c’était un lynchage symbolique. Il s’agissait, je l’ai appris ensuite, de François Duprat, militant et idéologue d’extrême droite, qui allait trouver la mort quelques années plus tard dans une explosion qui ne fut jamais élucidée, et qui était venu à Vincennes, dans ce bastion de l’extrême gauche, pour des raisons que j’ignore : espionner ? chercher la confrontation ? La vue de cet adulte nu, conspué par la foule, m’a fait ressentir une humiliation intense. « Mais, A., vous êtes des fascistes ! » dis-je d’une voix blanche à celui des deux que je connaissais le mieux. Il m’a souri tranquillement : « Mais c’est lui le fasciste ! » Les effets dévastateurs de la « vengeance » (d’une offense probablement inexistante, mais supposée possible) sur celui qui l’accomplit ne m’ étaient jamais apparus aussi clairement avant ce jour.)

C’est chez Jean Améry que l’on trouve une tentative pour fonder en raison l’attitude de ressentiment et de vengeance. « Ma tâche personnelle consiste à justifier un état psychique [le ressentiment] qui a été condamné par les moralistes comme par les psychologues », écrit-il. Mais il ne peut le faire qu’au prix de deux distorsions symétriques. D’une part, il interprète tout refus de la vengeance ; de l’imitation de la violence subie, comme un désir niais de réconciliation avec les anciens tortionnaires, comme une fraternisation nauséabonde entre victimes et bourreaux, à la rigueur comme un pardon chrétien. Or le refus de la vengeance ne signifie ni pardon ni oubli : la justice est indûment exclue de cette alternative. D’autre part, Améry ramène toute révolte et tout combat à la vengeance : la révolte du ghetto de Varsovie, écrit-il, « ne peut se justifier que sur le plan moral, en tant que réalisation de la vengeance humaine […]. Il fut donné a quelques-uns seulement de découvrir leur authenticité dans la bataille et dans la vengeance véritable ». « C’était l’instauration vengeresse de la justice, l’espoir de créer un nouveau royaume de l’homme sur terre ». Mais cette réduction n’est pas plus justifiée que la précédente ; et ce n’est pas la souffrance infligée qui supprimera la souffrance subie. Si tout le changement consiste en ce que, comme le dit Améry, l’ancienne proie devienne chasseur, on peut craindre que le royaume créé ne soit pas si neuf que cela.

Karl Waldmann

Shoah

On retrouve la même problématique, concernant la manière dont on réagit devant le mal, dans l’une des œuvres les plus célèbres consacrées aux camps et à l’extermination des juifs, le film de Claude Lanzmann, Shoah (1985). Mais plusieurs précisions préliminaires s’imposent ici.

Shoah est un film composé essentiellement d’interviews de trois groupes de personnages : des survivants (juifs) des camps d’extermination ; des témoins (polonais) ; et des anciens nazis (allemands). Le sujet du film (l’extermination) comme sa matière (les interviews) appartiennent donc à l’Histoire. Pourtant, et c’est sa première caractéristique frappante, il ne s’agit pas d’un documentaire, au sens courant du mot, mais, disons, d’une œuvre d’art. En effet, Shoah ne cherche pas à établir la vérité sur son sujet, et il part de ce qui est déjà connu (la plupart des personnages interrogées ont présenté auparavant leur témoignage ailleurs, et de façon plus détaillée : Vrba, Müller, Karski ont publié des livres, Glazar et Suchomel sont longuement interrogés dans le livre de Sereny, sans parler de Hilberg, auteur de plusieurs ouvrages) ; du reste Lanzmann lui-même n’a pas beaucoup de respect pour les documentaires purement factuels : « Les souvenirs, on en voit tous les jours à la télévision : des types cravatés derrière leur bureau, qui racontent des choses. Rien n’est plus ennuyeux ».

Le projet de Lanzmann est tout autre : « Ce n’est pas un documentaire » ; ce a quoi il aspire n’est pas la plus grande exactitude ; mais la plus grande force d’impact de ce qu’il montre. Pour l’atteindre, il recourt à une série de procédés. D’abord, il choisit parmi ses personnages ceux qui ne se contentent pas de rapporter les faits, mais sont prêts à les rejouer comme s’ils étaient des comédiens, ou en tous les cas à présenter leur expérience en direct. Pour parvenir à ce but, il les amène sur les lieux mêmes du crime, où il guette leur réaction, ou sur des lieux qui leur rappellent les sites originaux. Quant il le faut, il pratique une reconstruction du décor : il loue une locomotive pour y installer l’ancien conducteur, Gawkowski ; ou un salon de coiffure pour remettre en situation l’ancien coiffeur, Abraham Bomba. A d’autres moments, il pose des questions provocantes ou insidieuses pour que se révèlent des côtés insoupçonnés de ses interlocuteurs. Il crée donc un spectacle, dans lequel les acteurs d’aujourd’hui incarnent les personnages qu’ils ont été.

La distance entre passé et présent est abolie ; Lanzmann filme non pas le passé, ce qui est impossible, mais la manière dont on s’en souvient — maintenant. L’intensité émotive augmente par l’implication du cinéaste lui-même dans le film ; il raconte : « J’ai eu besoin de souffrir en faisant ce film […]. J’avais le sentiment qu’en souffrant moi-même, une compassion passerait dans le film, permettrait peut-être aux spectateurs de passer, eux aussi, par une sorte de souffrance ». Pari gagné : en nous faisant revoir les mêmes trains, Lanzmann nous oblige à revivre, de façon infiniment plus légère, certes, l’angoisse de leurs anciens voyageurs. Cette mise en scène, ce choix de prises de vues, ce montage témoignent du talent de Lanzmann et sont responsables de l’expérience bouleversante que représente la confrontation avec le film.

Mais en disant que Lanzmann crée une œuvre d’art et non un documentaire, nous n’avons pas pour autant dénié à Shoah la capacité de nous dire la vérité sur une époque et sur les événements qui s ’y déroulent. D’abord parce qu’il s’agit de faits historiques et non imaginaires ; ensuite parce que les interviews, elles aussi, sont réelles et non fictives ; enfin (et surtout) parce que l’art représentatif aspire également à nous dévoiler la vérité du monde. Quand l’Histoire sert de point de départ à ses fictions, le poète peut prendre des libertés par rapport au déroulement exact des faits, mais c’est pour en révéler l’essence cachée : là gît la supériorité de la poésie sur l’Histoire, disaient déjà les Anciens. Lanzmann en pense autant. « Le film peut être autre chose qu’un documentaire, ce peut être une œuvre d’art — et il peut être également véridique » ; cela est incontestable. En même temps, l’œuvre d’art est aussi une affirmation de valeurs, elle témoigne donc d’un engagement moral et politique, et le choix de ces valeurs ne peut être imputé qu’à l’artiste : les faits en eux-mêmes ne détiennent pas de leçons, ils ne sont pas transparents par rapport à leur signification ; c’est l’interprétation qu’en donne l’artiste qui est responsable des jugements contenus dans l’œuvre. C’est ici que Shoah devient problématique : non comme œuvre d’art, mais comme tentative pour dire la vérité d’un certain monde, et comme leçon qui en est tirée.

La plupart des réserves déjà émises à l’égard de Shoah ont porté sur la partie « polonaise » du film. A l’exception de Karski, un Polonais qui a fui la Pologne, Lanzmann a choisi de ne montrer que des Polonais antisémites. Ils sont restés indifférents a la souffrance des Juifs, ils manient toujours les mêmes clichés les concernant, ils sont finalement contents d’en être débarrassés. Or telle est la loi de l’art que ce qui n’est pas montré n’existe pas ; par conséquent, le message de Lanzmann est : tous les Polonais sont antisémites. Sans chercher à contester l’existence de tels sentiments dans la population polonaise, on peut trouver cette affirmation par trop simpliste et manichéenne : la situation réelle, je l’ai rappelé au chapitre précédent, est beaucoup plus nuancée. Du reste, le message de Lanzmann est, à cet égard, si schématique que le gouvernement polonais à l’époque de la sortie du film, qui voulait se défendre contre cette image de la Pologne, s’est contenté de diffuser à la télévision les séquences polonaises, et elles seulement : leur caractère partial sautait aux yeux. Et ne montrant pas d’exception à la règle qu’il veut illustrer, Lanzmann embrasse la thèse de la culpabilité collective. Il n’est donc pas vrai que, comme le prétend son auteur, Shoah montre « la vraie Pologne, la Pologne profonde », et ce que le film ne laisse de côté « rien d’essentiel » concernant ce pays.

Karl Waldmann

Si on lit les textes de Lanzmann, contemporains ou postérieurs à l’élaboration du film, on comprend les raisons de cette partialité. La Pologne n’est pas pour lui un pays réel, mais, un peu comme pour les héros de l’insurrection de Varsovie, une abstraction ou une allégorie : le lieu de la mort des juifs, « le terrain d’abattage par excellence ». « Un voyage en Pologne est d’abord et surtout un voyage dans le temps », décide-t-il au lendemain de sa première visite ; ou plus tard : « L’Ouest, pour moi, est humain, l’Est me fait peur ». Cette allégorisation de la Pologne réelle le conduit à se consacrer exclusivement à l’illustration de ce qu’il appelle « mes propres obsessions », et à accuser la différence entre les Polonais et les autres êtres humains. On a vu ainsi que, à en croire Lanzmann, les paysans français n’auraient jamais admis les camps d’extermination chez eux, ce qui veut dire que les Polonais sont coupables de l’avoir fait. A défaut de pouvoir vérifier cette comparaison, on peut établir un parallèle à propos d’un autre détail de la même histoire. Lanzmann reproche aux Polonais de s’être précipités sur les lieux de l’extermination, au lendemain des crimes, « pour fouiller la terre à la recherche des devises, des bijoux et des couronnes dentaires qu’ils savaient y être ensevelis ». Les paysans français, eux, se portèrent volontaires pour la fouille des juifs enfermés dans le Loiret ; certaines femmes arrachaient « parfois les boucles d’oreilles lorsque cela n’allait pas assez vite ». D’autres « se sont distingués en ratissant le contenu des latrines, à la recherche de bagues, de bracelets et de colliers ».

La représentation des Allemands, dans Shoah, est tout aussi manichéenne et schématique, même si les Allemands n’ont pas adressé publiquement des critiques à Lanzmann (ou alors je les ignore). Tous, sauf les représentants contemporains de la justice, sont invariablement nazis, tous prétendent ignorer ce qui s’est passé, tous se réjouissent secrètement du sort des juifs.

Les textes de Lanzmann explicitent le message du film : « En ce qui concerne l’Allemagne, le processus de destruction n’a pu s’accomplir que sur la base d’un consensus général de la nation allemande. […] [Il y a eu] la participation active et patiente de la totalité de l’appareil administratif ». Les Allemands de l’après-guerre ne valent pas mieux que leurs aînés : « Grasse et riche, l’Allemagne était aussi sans passé, ses jeunes hommes — ceux qui ont aujourd’hui entre trente et quarante ans — étaient des zombis ». Non seulement Lanzmann choisit ses personnages de manière tendancieuse, mais il écarte de leurs paroles tout ce qui ne contribue pas à sa thèse : ce n’est pas dans Shoah (mais dans le livre de Sereny) que nous apprenons que Glazar a envoyé son fils en Allemagne pour y étudier, que Siedlicki a épousé une Allemande, et ainsi de suite ; ce n’est pas là non plus que nous pourrons avancer dans la compréhension d’un personnage comme le SS Suchomel.

Lanzmann réserve toute sa sympathie pour les survivants des camps, et cela est naturel. Mais son hostilité à l’égard de tous les autres nous empêche de comprendre les mécanismes grâce auxquels tant de gens ordinaires ont pu participer à ces crimes. Il nous rassure (et se rassure) en confirmant les oppositions familières : nous et eux, amis et ennemis, bons et méchants ; tout et clair. Il parvient à donner une coloration négative même aux rares moments ou les anciens bourreaux ou témoins font preuve de pitié à l’égard de leurs anciennes victimes. Par exemple Suchomel compare les victimes de Treblinka à sa propre mère, la veille de sa mort ; faut-il être choqué ? A un autre moment, Lanzmann ironise sur les paysans polonais qui prétendent avoir entendu les juifs appeler Jésus, Marie et le Bon Dieu. Mais cette confusion, puisque c’en est sûrement une, est plutôt à mettre à leur actif : ils sont donc persuadés que les juifs sont humains comme eux, et même catholiques comme eux, et cette assimilation naïve est préférable à une conscience aiguë de leurs différences.

Un autre aspect contestable de l’attitude de Lanzmann, c’est sa décision de ne pas tenir compte de la volonté des personnes qu’il interroge, et donc de bafouer leur dignité. Les interviews des anciens nazis n’auraient pu être réalisées sans une certaine tromperie (ils ne savent pas qu’ils sont filmés, on leur promet l’anonymat, etc.). Celles des anciens détenus ou témoins se poursuivent même s’ils s’effondrent et demandent un répit ; mais Lanzmann ne rate jamais un homme qui pleure. L’art y gagne en suspens ou en émotion ; mais les êtres humains deviennent des instruments. La leçon que Lanzmann transmet aux spectateurs, à travers ces scènes (avec Suchomel d’une part, Bomba, Müller, Karski de l’autre), est à peu près celle-ci : vous n’avez pas à tenir compte de la volonté de l’individu si elle vous empêche d’atteindre votre objectif.

Lanzmann est, bien sûr, conscient des reproches qu’on peut lui adresser ; pour les écarter, il a toujours recours au même argument : si j’avais fait autrement, l’effet artistique eût été moindre. On lui demande, par exemple, pourquoi il n’a pas interrogé Bartoszewski, qui avait participé au sauvetage des juifs en Pologne et en savait long là-dessus ; « il répondit qu’il avait rencontré Bartoszewski, que son discours était tout à fait ennuyeux : il se contentait de réciter, il était incapable de revivre le passé ». Pour faire une belle œuvre d’art, on ne doit plus respecter les règles de la bonne société, dit aussi Lanzmann. Vérité et morale sont donc soumises à cet objectif unique : frapper les cœurs, produire une œuvre d’une plus grande intensité. Lanzmann cherche à nous impressionner, non à nous faire réfléchir ni a nous rendre meilleurs. A sa façon, Shoah participe de cet art que refusait Marek Edelman, l’art qui sacrifie le vrai et le juste au beau : est-ce un hasard si l’entretien avec Edelman, pourtant enregistré, ne figure pas dans le film ?

Il y a bien une dimension morale, nous l’avons vu, dans l’activité même de l’esprit, et donc dans la production d’une œuvre d’art ; il y a d’autre part une amoralité inhérente au geste créateur, puisque l’artiste ne peut’ réussir que s’il s’affranchit de toute tutelle dogmatique et extérieure. Mais c’est d’autre chose encore qu’il s’agit ici : au-delà de ces caractéristiques communes à toutes les grandes œuvres, chacune prend aussi position par rapport aux valeurs du monde ; et il se trouve que Shoah fait revivre, les valeurs manichéennes, la thèse de la culpabilité collective, de l’importance négligeable de la volonté et de la dignité — thèse et valeurs qui appartiennent au monde que ce film est précisément censé combattre.

Karl Waldmann

A plusieurs reprises, Lanzmann se déclare hostile à toute tentative de compréhension de la violence qu’il y a eu lieu ; il aspire, lui à sa mise en scène, à sa reproduction… « Il y a quelque chose qui pour moi est un scandale intellectuel : la tentative de comprendre, historiquement, comme s’il y avait une sorte de genèse harmonieuse de la mort. […] Pour moi, le meurtre, qu’il soit d’ailleurs individuel ou de masse, est un acte incompréhensible. […] Il y a des moments où comprendre, c’est la folie même ». « Tout discours qui cherche à engendrer la violence [c’est-à-dire à l’expliquer] est un rêve absurde de non-violent ». C’est pourquoi aussi Lanzmann refuse toute comparaison de l’holocauste avec un événement passé, présent ou même futur (!) et défend la thèse de son « unique singularité »… Mais, même s’il n’y a pas de genèse harmonieuse de la mort, ni de déduction logique de l’événement à partir de ses prémisses, même si dans le judéocide perpétré par les nazis il restera toujours, quelque soient nos efforts, une part obscure, il y a aussi beaucoup de choses à comprendre, et la compréhension permet de prévenir le retour de l’horreur, certainement mieux que ne le fait la répétition de ces mêmes pratiques. N’est-ce pas la meilleure manière de laisser se reproduire les meurtres que de renoncer à tout effort pour les comprendre ?

Dans une page que je trouve affligeante, Lanzmann raconte qu’il a fait sienne la leçon qu’un SS avait donnée à Primo Levi à Auschwitz : « Hier ist kein warum », ici il n’y a pas de pourquoi. « Pas de pourquoi : cette loi vaut aussi pour qui assume la charge d’une pareille transmission », celle de son film ? Levi aura passé quarante ans, après Auschwitz, pour essayer de comprendre pourquoi, pour combattre la règle d’Auschwitz ; Lanzmann, lui, préfère la morale d’un SS. Il ne relève pas cette ressemblance entre ses antagonistes et lui-même ; elle n’existe pas moins pour autant. Ainsi encore, à propos de la haine : on lui demande, dans une interview, s’il croit qu’il y en avait Chez les nazis. Il écarte impatiemment la question : ce genre de considérations psychologiques ne l’intéressent pas. Mais, plus tard, il y revient à propos de lui-même : pour tourner son film, il lui fallait de la haine (même s’il n’y avait pas seulement cela), il voulait, dit-il à propos de Suchomel, « le tuer avec la caméra ». Est-ce un hasard si celui qui refuse de comprendre le meurtre soit aussi celui qui voudrait « tuer » ? Shoah, film sur la haine, est fait avec de la haine et enseigne la haine. N’y a‑t-il pas là, pour reprendre une autre expression de Lanzmann, « un parallèle tragique » ?

Mais est-il possible d’éviter la contamination par l’indignité de l’ennemi, dont parlait Tillion, est-il possible de combattre le mal autrement que par le mal, ou est-ce là le rêve absurde d’un non-violent ? Je m’aperçois que ces questions ont déjà fait l’objet de quelques conversations anciennes, aux moments du plus grand désespoir.

La première se passe en 1953, au lendemain de la mort de Staline, à Magadan, la « capitale » de Kolyma. Evguénia Guinzbourg a déjà purgé sa peine de camp, mais elle est reléguée à vie dans cette ville. Un jour, on lui propose d’enseigner la langue et la littérature russes aux officiers du KGB local. Après une longue lutte intérieure elle accepte et commence à travailler avec eux. Tous ces anciens camarades de camps n’approuvent pas sa décision ; certains lui recommandent l’hostilité, sinon la vengeance. Guinzbourg réplique, au cours d’une de ces conversations : « A ce compte-là, on n’en sortira jamais, tu Comprends ? Eux contre nous, puis nous contre eux, et de nouveau eux contre nous… Jusqu’à quand, ce cercle vicieux de la haine ? ». « Fallait-il […] assurer encore et toujours le triomphe de la haine ? ». Il ne s’agit pas de pardonner indistinctement à tous, ni d’aimer ses ennemis ; mais de ne pas reproduire les actes d’inhumanité dont on a été la victime, ne pas intérioriser l’intolérance dont les ennemis ont fait preuve à votre égard.

La seconde conversation se déroule en septembre 1942, dans les rues d’Amsterdam. Etty Hillesum est en désaccord avec son ami Klaas. Le credo d’Etty est le suivant : « Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous n’ayons d’abord corrigé en nous ». Or, explique-t-elle, « nous avons tant à changer en nous-mêmes que nous ne devrions même pas nous préoccuper de haïr ceux que nous appelons nos ennemis ». Les hommes qu’elle rencontre autour d’elle défendent une position tout autre. En voici un, au camp de Westerbork. « Il voue à nos persécuteurs une haine que je suppose fondée. Mais lui-même est un bourreau. […] Il débordait de haine pour ceux que nous pourrions appeler nos bourreaux, mais lui-même eût fait un parfait bourreau et persécuteur modèle ». Klaas l’écoute mais ne se sent pas d’accord avec elle. « Klaas eut un geste de lassitude et de découragement, et dit : « Mais ce que tu veux faire est bien trop long, nous n’avons pas tant de temps ! » Je répliquai : « Mais ce que tu veux, toi, on s’en préoccupe déjà depuis le début de l’ère chrétienne, et même, depuis des millénaires, depuis les débuts de l’humanité. Et que penses-tu du résultat, si je puis me permettre ? ». Remarque que retrouve Soljenitsyne dans un autre contexte : « Matraquer son ennemi, l’homme des cavernes savait déjà le faire. »

Le programme d’Etty Hillesum, si l’on peut l’appeler ainsi, comporte donc deux volets : s’interdire la haine de l’ennemi ; et combattre le mal en soi plutôt qu’en autrui, donc par une attitude purement morale. « C’est la seule solution, vraiment la seule, Klaas, je ne vois pas d’autre issue : que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu’il croit devoir anéantir chez les autres ». Un matin, elle est convoquée à la Gestapo : attente, interrogatoire, brutalités volontaire. Mais elle parvient à surmonter sa réaction première : « C’était cela qui donnait à cette matinée sa valeur historique : non pas de subir les rugissements d’un misérable gestapiste, mais bien d’avoir pitié de lui au lieu de m’indigner ». La victoire ne doit pas être emportée sur l’ennemi mais sur la haine même : « Si la paix s’installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d’abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit, ou bien domine cette haine et la change en autre chose ». Nous sommes ici aux antipodes de Lanzmann.

Si on hait l’ennemi comme il vous hait, on ne fait que renforcer le mal dans le monde. L’un des pires effets de cette occupation, de cette guerre, c’est que les victimes des nazis commencent à devenir comme eux. « Quand la haine aura fait de nous des bêtes féroces comme eux, il sera trop tard ». A observer ainsi les réactions de Lanzmann et d’Etty Hillesum au même mal — la dictature nazie —, on constate que, nécessairement « subjective », la pratique morale obéit à une logique singulière. Celui qui n’aperçoit aucune ressemblance entre soi et autrui, qui voit tout le mal chez lui et aucun chez soi, celui-là est (tragiquement) condamné à imiter l’ennemi. Celui en revanche qui se découvre semblable à l’ennemi, car il reconnaît le mal en soi aussi, celui-là en est vraiment différent. Qui refuse de voir la ressemblance est amené à la renforcer ; qui l’admet la diminue déjà d’autant. Si je me crois autre, je suis le même ; si même, autre…

Dans une de ses saisissantes lettres écrites de Westerbork, le Drancy hollandais, Hillesum décrit l’expérience du camp ; puis elle se rend compte que, comme Marek Edelman, elle n’a peut-être pas produit le récit qu’on attendait d’elle : « Je conçois qu’on puisse en faire un autre plus habité par la haine, l’amertume et la révolte. » Mais c’est que, même si elle ne cesse de combattre les iniquités du camp, la haine reste son ennemi principal : « L’absence de haine n’implique pas nécessairement l’absence d’une élémentaire indignation morale. Je sais que ceux qui haïssent ont à cela de bonnes raisons. Mais pourquoi devrions-nous choisir toujours la voie la plus facile, la plus rebattue ? Au camp, j’ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore ».

C’est pourquoi Hillesum se rend d’elle-même à Westerbork, d’abord comme employée, ensuite comme détenue, mais toujours animée par le même désir, ajouter à ce monde un peu de bonté plutôt que de la haine, et donc se soucier des autres autour d’elle. Jusqu’à ce que, un jour, vienne son tour : elle est embarquée dans le train pour Auschwitz où elle mourra trois mois plus tard, en novembre 1943. Quand elle pense à la vie après la guerre, elle se rend bien compte que ce contre quoi elle lutte n’aura pas nécessairement disparu. « Après la guerre [lui dit quelqu’un] un flot de haine déferlera sur le monde. » En entendant ces mots, j’en ai eu encore une fois la certitude : je partirai en guerre contre cette haine ». Voilà bien la seule guerre qu’Etty Hillesum ait accepté de faire. Elle est morte avant que ce jour n’arrive ; mais ses écrits continuent, aujourd’hui, le combat à sa place. Elle n’est pas la seule à avoir choisi le second terme de l’alternative envisagée par Germaine Tillion : des camps russes lui fait écho Guinzbourg ou, plus tard, Ratouchinskaïa. « La violence n’engendre que la violence, dans un mouvement pendulaire qui grandit avec le temps au lieu de s’amortir », écrit à son tour Primo Levi.

Karl Waldmann

Nous restons d’habitude sceptiques devant des conseils de ce genre, que nous assimilons d’ailleurs volontiers à l’idée de la non-résistance au mal. Il nous semble toujours, comme à Klaas, qu’il est déjà trop tard : lorsque le danger est en face de nous, nous ne pouvons le prévenir par des gestes de bonté. Si les armées de Hitler déferlent à travers les frontières, il ne sert à rien de leur proposer la paix. Si Staline a décidé de mettre à mort les paysans de l’Ukraine, ceux-ci ne peuvent s’en protéger en ayant pitié de lui. Il est des moments où la prise des armes constitue la seule réponse appropriée. Mais de cette réaction légitime il ne s’ensuit pas qu’il faille répondre à la haine par la haine. D’abord parce qu’il n’y a pas de parallèle entre, d’une part, la persécution et l’extermination des ennemis intérieurs, dans les États totalitaires et, de l’autre, la condamnation et la punition de ceux qui ont commis ces crimes, une fois que ces États ont été mis en échec ; de même qu’on ne peut mettre sur le même plan la guerre conduite par Hitler et celle dirigée contre lui : en le combattant on ne l’imite pas.

Ensuite parce que toutes les phases de l’Histoire ne sont pas également propices à l’action morale (qui ne se confond pas avec l’action politique ou militaire) ; la paix lui convient mieux que la guerre. Cette action a peut-être un potentiel d’efficacité plus grand que nous ne le soupçonnons. Pour illustrer cet espoir, je voudrais terminer ce chapitre en rapportant deux petites histoires vraies, où le mouvement pendulaire dont parlait Levi a pu être diminué par un simple acte de bonté.

Un SS d’Auschwitz, Viktor Pestek, approche divers détenus pour leur proposer de les aider à s’enfuir. Il a un plan : il procurera au candidat un uniforme d’officier, et les deux quitteront ensemble le camp, comme si de rien n’était. Les détenus se méfient de cette offre, craignant un piège ; finalement l’un d’eux, Lederer, l’accepte et l’évasion réussit. Plus tard, Pestek revient à Auschwitz pour préparer de nouvelles évasions ; cette fois-ci il est pris et exécuté. Pourquoi s’engage-t-il dans ces actions risquées ? Voici son histoire : combattant sur le front russe, il participe à une action punitive contre un village où l’on soupçonne la présence de partisans. Pestek est blessé au cours de l’opération et abandonné par ses camarades. Le lendemain, une famille de Russes le découvre dans la grange où il se cache. Il a soif ; plutôt que de l’achever, on l’amène près du ruisseau. « Il n’oublia jamais que ces gens lui avaient sauvé la vie alors qu’ils n’avaient aucune raison d’épargner un SS en uniforme, dont l’unité venait de massacrer tous les habitants du village ».

Un autre SS, Karl, s’engage après la guerre dans la Légion étrangère et se retrouve en Algérie. Il travaille à l’infirmerie de la prison ; les prisonnières ont la grande surprise de découvrir en sa personne un être tout en discrétion et délicatesse. Il s’arrange pour que les soins durent le plus longtemps possible et il gâte ses pensionnaires en leur préparant de petits plats. Cette gentillesse a elle aussi une explication. Fait prisonnier sur le front russe, il est envoyé au cachot, puis en Sibérie ; il y tombe malade et veut se laisser mourir. « Il y avait eu alors une doctoresse russe qui s’était mise à le soigner, et qui l’avait obligé à s’accrocher à la vie. Et tout en faisant son boulot d’infirmier, ou en surveillant un chocolat, en se dandinant d’un pied sur l’autre, il disait dans son charabia : « Moi, je veux faire la même chose avec vous ».

Tzvetan Todorov dans Face à l’extrême, 1991 — éditions Le Seuil

tzvetan_todorov_-_face_a_l_extre_me‑2.pdf