J’ai choisi la révolution et je l’ai choisie notamment car j’espérais apporter une vie meilleure aux gens qui m’entouraient, mais malheureusement on n’est pas parvenu à apporter autre chose que la mort, la destruction, les bombardements.

Ce texte donne la parole à Dina, une jeune femme syrienne originaire de la ville d’Idleb. Cette ville moyenne du nord de la Syrie, à soixante kilomètres d’Alep, a alternativement été contrôlée par le régime et par les forces d’opposition, avant de passer sous le contrôle du Jabhat al-Nosra (« Front de la victoire »), groupe de combattants jihadistes qui constitue l’une des composantes islamistes de l’opposition armée en Syrie. Nous nous sommes rencontrées à plusieurs reprises entre la libération d’Idleb en mars 2015 et novembre 2017. Dina a été forcée de quitter sa ville lorsqu’al-Nosra a découvert qu’elle dispensait des formations à des femmes et des enfants sur leurs droits politiques et civiques. Elle vit désormais en exil à la frontière turco-syrienne et attend avec impatience la chute d’al-Nosra pour pouvoir rentrer chez elle.

Quand je rencontre Dina en Turquie en 2015, elle habite encore dans le nord de la Syrie, dans la ville d’Idleb où elle vit avec ses parents et enseigne les mathématiques à l’université. Elle se rend régulièrement en Turquie où elle passe en moyenne deux semaines tous les deux mois afin de coordonner son travail avec l’organisation pour laquelle elle donne des formations en droits de l’Homme et en éducation politique et civique à des groupes de femmes dans la région d’Idleb. « C’est comme d’être schizophrène de devoir naviguer entre la Turquie et la Syrie ! On s’habitue rapidement aux conditions dans lesquelles on vit puis on doit soudainement en changer. » dit-elle, tout en expliquant qu’à Idleb elle doit désormais porter une abaya, ce long vêtement noir couvrant qui se porte au-dessus des habits, et être complètement voilée en noir, alors qu’en Turquie elle peut s’habiller comme elle le veut.

Elle n’aime pas passer trop de temps en Turquie, bien que cela lui permette de souffler, car vivre à Idleb n’est pas de tout repos. Elle n’arrive pas à apprécier la vie en Turquie : faire du shopping, sortir ou aller au restaurant lui procurent moins de plaisir que de culpabilité. Elle souligne avec humour que même si elle faisait les magasins en Turquie, elle ne pourrait porter à Idleb aucun des habits qu’elle achèterait : « On ne peut pas se maquiller, mettre du vernis à ongles, ni s’habiller comme bon nous semble. » Elle dresse une liste des différences principales : « Ici on peut prendre une douche chaude tous les jours, on n’a pas à se préoccuper des coupures d’électricité ou de charger son téléphone avant la coupure. Et puis on est bien chauffés ! La dernière fois que je suis venue, c’était encore l’hiver. Ma mère m’a recommandé de prendre plein d’habits chauds. Chez nous, à Idleb, nous n’avons de chauffage que dans une pièce, alors on a très froid dès qu’on en sort. Mais la chambre d’hôtel que l’on m’avait réservée était tellement surchauffée que j’ai dû garder les fenêtres ouvertes ! »

La plus grande différence entre la vie en Syrie et en Turquie est l’absence d’avions ou d’hélicoptères signalant un bombardement imminent. Mais Dina souligne que même en Turquie, le moindre bruit d’avion ou d’hélicoptère la terrorise. Elle se souvient qu’après que la maison de sa sœur a été détruite dans un bombardement, cette dernière s’est installée avec ses enfants et son mari chez leurs parents. Sa nièce n’arrivait pas à dormir, terrifiée par la possibilité d’un nouveau bombardement. Pour la calmer, Dina lui a dit de ne pas s’inquiéter, que les avions eux aussi dormaient la nuit. Mais à peine l’avait-elle endormie qu’une bombe-baril est tombée sur leur maison. La petite fille ne pouvait pardonner à sa tante de lui avoir menti. Dina me raconte qu’elle lui a parlé au téléphone quelques jours plus tôt et lui a demandé si elle préférait Idleb ou l’Allemagne. La petite lui a répondu du tac au tac : « l’Allemagne : il n’y a pas d’avion ici ! ». La parole est maintenant à Dina.

Un engagement révolutionnaire précoce

Avant même le début de la révolution et du printemps arabe, j’étais contre le régime car j’étais convaincue qu’il était corrompu, arbitraire, et que l’on ne pouvait s’exprimer librement en Syrie. Quand j’étais au lycée, comme le régime se disait laïque, et comme il était contre les islamistes[[Rebellion et répression féroce des frères musulmans en 1982.]], on nous forçait à enlever notre hijab en cours. On n’avait aucune liberté. Je détestais le régime et je trouvais qu’il fallait que cela change. Quand la révolution a débuté en Tunisie, je me demandais quand cela allait arriver chez nous. Puis les premières manifestations ont commencé en Syrie : je les avais attendues avec impatience ! Au moment des premières manifestations à Deraa et plus tard à Homs, il ne se passait encore rien à Idleb, mais je guettais les premiers signes du soulèvement dans ma ville. Je n’arrivais pas à dormir pendant cette période. Je me demandais pourquoi on n’était pas solidaires des populations de Deraa et d’Homs, pourquoi on ne s’associait pas à la révolte. Je me disais : comment peut-on laisser les gens à Deraa et Homs souffrir la répression du régime, être arrêtés et tués, et rester les bras croisés ?

J’étais dans la rue dès la première manifestation à Idleb ! Et j’ai commencé à travailler avec le comité de coordination locale[[Les comités de coordination locale, groupements d’activistes et de citoyens, ont joué un rôle important dans les premières années de la révolution syrienne en organisant les manifestations mais aussi l’aide aux civils devant la répression du régime.]] peu après : on préparait les manifestations, on confectionnait des drapeaux, on préparait des banderoles et on participait ensemble aux rassemblements. La coordination locale n’était qu’un petit groupe. On rassemblait aussi des fonds qui servaient à l’organisation des manifestations, pour les révolutionnaires, pour les familles de détenus… On ne demandait de l’aide qu’aux personnes que l’on connaissait et à qui l’on faisait confiance. Les jours de manifestation, on essayait de rassembler le plus de gens possibles. On leur disait où le rassemblement aurait lieu. J’écrivais aussi des chants qui étaient ensuite repris dans les manifestations.

rêves de liberté et conviction révolutionnaire

Avant même le début de la révolution, je rêvais que l’on en finisse avec ce régime, que l’on puisse vivre dans un pays où l’on soit vraiment libres, où l’on puisse s’exprimer librement et où l’on ait des droits et une vie digne. Un pays où il n’y aurait plus d’oppression. Je ne pensais pas du tout, par exemple, que la Syrie dût être un État islamique, laïque ou autre. Je pensais tout simplement qu’il fallait que la Syrie soit un État démocratique pour tous les Syrien·nes. Je ne pensais pas du tout par exemple qu’il faille un État excluant les Alaouites parce que le régime était alaouite. Je pensais juste que ceux qui participaient à l’oppression du peuple syrien aux côtés du régime ne pourraient pas avoir leur place dans la Syrie future, mais à part ça, je pensais qu’on devait tous faire partie de cette Syrie à laquelle nous aspirions. Durant toutes les années de la révolution, c’est toujours resté ma conviction : le plus important est que la Syrie inclue toutes les parties qui la composent.

Sur le plan personnel, la révolution a, en quelque sorte, tu tous mes rêves. J’ai commencé mon master de mathématiques en 2011, mais je n’ai pas pu le terminer. J’étudiais alors à Latakieh qui était complètement contrôlée par le régime. J’ai commencé à avoir des problèmes quand je me rendais à l’université, parce que j’étais une femme voilée, sunnite, d’Idleb où il y avait des manifestations. Mon directeur de mémoire, également sunnite et de la même ville, m’a envoyé un e‑mail m’informant qu’il avait donné sa démission par peur d’être arrêté et qu’il me conseillait de quitter l’université et de rentrer à Idleb. Même ce rêve de compléter mon master, qui était un de mes rêves les plus précieux, je l’ai abandonné pour la révolution. Je pensais que je ne quittais l’université que pour une courte période car, comme tout le monde, j’espérais que la révolution se terminerait rapidement. Je ne pensais plus, par exemple, à me marier et à fonder une famille car la révolution était devenue une priorité. Il fallait d’abord se défaire du régime et que la révolution aboutisse.

Plus personne n’avait de rêves personnels, on ne pensait qu’aux moyens de faire triompher la révolution pour que le peuple ait enfin les droits qu’il mérite. On réfléchissait à comment apporter justice aux martyrs et libérer tous les détenus. C’était ça nos rêves.

Après avoir quitté l’université, je suis rentrée dans ma ville natale et j’ai commencé à enseigner les mathématiques à l’université d’Idleb, où l’on ne peut faire qu’une licence. Je poursuivais aussi mon engagement révolutionnaire et j’ai commencé à apporter de l’aide humanitaire aux Syrien·nes déplacé·es par les combats dans la ville et la région d’Idleb. Or, il était très dangereux de venir en aide à ces personnes parce que le régime considérait cette aide comme un crime. Ce type d’aide reposait sur de petits réseaux d’ami·es : je collectais par exemple de l’argent auprès de connaissances vivant à l’étranger et je le distribuais à des familles déplacées par les bombardements du régime. J’arrivais à me déplacer incognito entre zones contrôlées par le régime et zones libérées en cachant mon visage sous un niqab.

Le rôle des femmes dans la révolution syrienne

J’avais l’impression que notre rôle était très important ! En tant qu’enseignante, il était important que je serve de modèle à mes élèves. Il fallait que les étudiant·es voient que des personnes éduquées et respectées participaient à la révolution, puisque le régime disait que les révolutionnaires étaient des ignorants et des terroristes. Il était aussi très important que je participe à la révolution en tant que femme, parce que le régime s’est toujours proclamé le défenseur des femmes et le garant de leur émancipation : simple propagande, bien sûr. Il était donc crucial que je participe à la révolution pour prouver que j’avais mon mot à dire, que ma voix comptait. Si je n’avais pas participé dès les premiers jours, affirmé ma présence et imposé mon avis, comment aurais-je pu l’imposer par la suite ?

Et bien que j’aie participé à la révolution dès ses débuts, ma voix a ensuite été confisquée et, comme beaucoup d’autres femmes, j’ai perdu ce pouvoir de me faire entendre. Alors imagine, si on n’avait pas participé à la révolution dès le début ! C’est forte de cette expérience que je peux maintenant dire de pleine voix aux hommes et aux islamistes que cette révolution n’est pas seulement la leur ! Cette révolution nous l’avons commencée, nous en avons fait partie depuis le départ. Au début de la révolution, il y avait plein de choses que seules les femmes pouvaient faire. Je pouvais, par exemple, traverser les check-points du régime sans être inquiétée. Je pouvais transporter de l’argent des quartiers occupés par le régime aux quartiers libérés sans que l’on me pose de problèmes. Le régime était beaucoup plus vigilant avec les hommes, il était donc plus facile pour moi de naviguer entre les zones. Donc mon rôle était important !

Une révolution personnelle

La révolution a complètement changé ma vie. Avant la révolution, j’avais l’impression que ma vie n’avait aucun but. Il est vrai que finir mes études, me marier, avoir des enfants étaient, en quelque sorte, des buts, mais il n’y avait pas vraiment de but plus élevé dans nos vies. Quand la révolution a commencé, j’ai vraiment senti un changement en moi : je sentais finalement qu’il y avait un but qui me dépassait, un but qui ne m’était pas seulement propre, mais un but en commun avec le reste des Syrien·nes. Ma vie a commencé à changer : je ne pensais plus aux choses auxquelles j’avais pensé jusque-là. J’ai commencé à penser à des choses plus importantes et qui me dépassaient de beaucoup : que fallait-il faire pour que la révolution réussisse ? Avec qui fallait-il s’allier afin d’assurer son succès ? J’ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes parfois très proches, avec beaucoup d’ami·es parce qu’ils étaient contre la révolution. Et toutes les relations sont devenues centrées autour de la révolution. Peut-être que ce n’était pas un choix complètement judicieux ! Car je me suis rendue compte par la suite que mes relations tissées dans les premiers moments de la révolution reposaient parfois sur des malentendus : il y avait des gens avec lesquels j’avais au final très peu de choses en commun et avec lesquels je me suis finalement rendue compte que j’avais des grands différents concernant la révolution, mais cela est apparu par la suite.

Rester à Idleb contrôlée par le régime

En 2011, Idleb était contrôlée par le régime mais en 2012, l’Armée Syrienne Libre — les révolutionnaires armés — ont commencé à y être présents. L’intensification de la présence de l’ASL a conduit le régime à occuper une place de plus en plus réduite : toute la ville était aux révolutionnaires, mis à part un petit quartier occupé par le régime. Il nous était donc très facile de circuler. On organisait les manifestations, on mobilisait les manifestants, on rassemblait de l’aide et des fonds à envoyer dans d’autres régions — notamment à Homs et dans la campagne autour d’Idleb, que le régime bombardait intensément.

Bien que l’on puisse circuler et travailler plus librement, notre travail n’était pas sans danger car même si la présence du régime était géographiquement limitée dans la ville, il pouvait toujours envoyer des personnes pour nous arrêter et savait ce qu’il se passait dans les autres quartiers. Mais on avait moins peur quand on participait aux manifestations du fait de la présence de l’ASL. Quand le régime attaquait les manifestations, l’ASL ripostait. On se sentait un peu plus en sécurité.

Cette situation a continué jusqu’en mars 2013, lorsque le régime a fait venir des renforts de l’extérieur d’Idleb, des chars, des avions, et a attaqué l’ASL. L’offensive du régime a duré environ trois jours et a entraîné le retrait de l’ASL d’Idleb car elle n’y était pas préparée. Le régime contrôlait donc à nouveau toute la ville et la plupart des révolutionnaires ont fui. Il y a avait peu de personnes qui connaissaient ma véritable identité car je portais toujours un long voile, le khimar, quand je manifestais, et les personnes avec qui je travaillais ne connaissaient pas mon nom véritable. Je suis restée à Idleb avec mes parents qui avaient refusé de quitter la ville. Leur maison était à Idleb et ils ne voulaient pas se retrouver dans des camps de fortune comme ceux qui étaient partis. J’ai décidé de prendre le risque et de rester avec eux.

Pour ma part, j’aurais préféré quitter Idleb. Il n’était vraiment pas facile pour moi de rester dans une ville où le régime était présent et en position de force. C’était vraiment dur d’être en contact quotidien avec le régime. J’avais aussi très peur, car si quelqu’un qui savait que j’avais participé à la révolution me dénonçait, je serais immédiatement arrêtée. Dans cette période, j’ai poursuivi mon travail révolutionnaire : je me rendais régulièrement à la campagne pour apporter de l’aide récoltée dans la ville. Je me sentais toujours en danger : je pouvais être surprise et mon identité révélée à tout moment. Pendant cette période de deux ans, j’ai souvent pensé à quitter la ville et à rejoindre mon fiancé qui se battait avec l’ASL, mais mes parents avaient peur car si je l’épousais et que cela se savait, ils seraient en danger. Il était arrivé à plusieurs reprises qu’une femme d’Idleb épouse un révolutionnaire et que ses parents soient arrêtés en représailles.

Quand la ville s’est retrouvée sous le contrôle du régime, on communiquait entre nous — les révolutionnaires restés à Idleb — surtout via facebook et whatsapp mais de façon très clandestine. Si on voulait collecter de l’argent et l’envoyer à l’extérieur de la ville, on se rencontrait seul à seul, on se transmettait l’argent et on se quittait immédiatement. On ne faisait pas de réunions. On a organisé des manifestations pendant les deux premiers mois après la reprise d’Idleb, mais par la suite c’est devenu vraiment trop dangereux. Après un an environ, l’ASL a essayé de reprendre la ville et cela a engendré un horrible massacre. Le régime a laissé les corps des victimes dans les rues pendant deux jours pour que les gens les voient. Le résultat, c’est que ceux qui étaient restés dans la ville ont eu peur d’entreprendre quoi que ce soit contre le régime.

À cette époque, notre travail était donc limité et se concentrait avant tout sur la collecte de fonds. On ne pouvait se réunir librement et discuter de ce qu’il fallait faire que lorsque l’on se retrouvait à l’extérieur de la ville. C’est aussi lors de ces occasions qu’on échangeait des informations sur les positions du régime ; ainsi, l’ASL attaquait les points stratégiques et les check-points pendant la nuit.

« J’irai manifester »

La vie dans Idleb « libérée » : une nouvelle forme d’oppression ?

Quand la ville a enfin été libérée[[Idleb a été libérée le 28/03/2015 par jaysh al fath (l’armée de la conquête), une armée composée de différents groupes armés de l’opposition dominée par Ahrar al sham et Jabhat al Nosra]], beaucoup de personnes ont fui à cause des bombardements intenses du régime. C’était vraiment dur ! Mais moins dur que la peur de se faire arrêter par le régime quand la ville était encore sous son contrôle. Le plus terrible, surtout pour les femmes, c’est d’être arrêtées et violées dans les geôles du régime. On préfère mourir sous les décombres de nos maisons détruites par les bombes-barils que d’être arrêtées.

J’ai vu des maisons réduites en cendre devant mes yeux, mais je ne suis pas partie. Tu me demandes pourquoi ? Mais pourquoi partir ? Mes parents, ma famille, tout le monde vit encore à Idleb, alors pourquoi partir ? Je suis la seule de mes frères et sœurs à vivre avec mes parents et à pouvoir les aider, et j’ai un travail, alors pourquoi partir ? Et pourquoi abandonner la révolution ? Je ne vois aucune raison de mettre fin à mon engagement révolutionnaire. Je ne blâme pas non plus ceux·lles qui ont fui : chacun·e a ses raisons. Ceux·lles qui partent n’ont pas le choix. Peut-être qu’ils·elles n’ont plus de travail et de quoi survivre. Les écoles ne fonctionnent plus à Idleb, la plupart des gens qui partent le font pour garantir un meilleur avenir à leurs enfants.

Immédiatement après la libération d’Idleb, les civils ont commencé à fuir en masse car le régime bombardait la ville sans relâche. La plupart sont resté·es à la campagne pendant environ six mois. Pendant cette période, notre maison a été bombardée deux fois. Les dix-quinze premiers jours, j’ai accompagné mes parents à la campagne. Puis je suis rentrée à Idleb parce que je me suis dit que c’était le moment où jamais de faire quelque chose pour ma ville.

Il y avait très peu de civils dans la ville, la plupart des personnes qu’on croisait étaient des membres de l’armée de la conquête. Quand je marchais dans la rue, on me regardait bizarrement parce que j’étais une femme seule. Le reste des personnes qui se trouvaient dans la ville était les familles de révolutionnaires qui avaient finalement pu rejoindre leurs maisons, et ceux·lles qui ne pouvaient pas partir parce qu’ils·elles n’avaient nulle part où aller et qu’ils·elles n’avaient pas les moyens de louer un logement ailleurs.

Cette période a été très dure : il n’y avait pas d’eau, pas d’électricité, aucun service. C’était le chaos, et le régime bombardait constamment. Comme il n’y avait aucun service, les écoles ne fonctionnaient plus. Alors, avec un petit groupe d’activistes, on a décidé d’essayer de rouvrir les écoles pour que ceux·elles qui étaient resté·es ou revenus puissent étudier et éviter que les élèves ne perdent toute leur année scolaire. On est parvenu·es à ouvrir deux écoles, et ceux qui étaient encore à Idleb ont petit à petit commencé à y envoyer leurs enfants.

Quand les habitant·es sont revenu·es à Idleb, l’armée de la conquête contrôlait toute la ville et une partie des régions environnantes. L’armée de la conquête y avait imposé certaines règles : les femmes doivent porter de longs manteaux, et s’habiller en noir — les couleurs sont interdites — ; une femme ne peut pas sortir seule. Les habitant·es qui sont revenu·es en ville se sont plié·es à ces règles qui avaient été imposées avant leur arrivée et qui étaient déjà liées à un système de répression. La première fois, on se contentait de te dire qu’il fallait que tu fasses ceci ou cela, mais la deuxième fois on pouvait t’arrêter, toi, ton père, ton frère ou ton mari. Les mouvements des femmes sont devenus plus restreints. Malgré tout, les femmes et les filles sont retournées à l’école, les enseignantes ont repris leurs postes, mais tout le monde a commencé à faire ce que l’armée voulait. C’est là qu’on a eu tort ! On aurait dû dire non dès le début. Mais les habitants n’ont pas refusé de se plier à ces règles parce qu’ils avaient peur, et aussi parce qu’ils pensaient que cette armée les avait libérés du joug du régime et qu’ils ne pouvaient donc pas lui dire non.

Pour moi, al-Nosra, c’est la même chose que Daesh. Les femmes doivent désormais porter une abaya et un voile noir. Si elles ne le portent pas, la police des mœurs intervient. Et un manteau qui arrive jusqu’au-dessus de la cheville n’est apparemment pas assez long, comme la police des mœurs me l’a récemment expliqué. Les agents de cette police se rendent là où les femmes font la queue pour acheter de la nourriture, et leurs indiquent comment elles doivent dorénavant s’habiller, en commentant ce qu’elles portent. Au début, ils ne faisaient pas trop peur car ils ne portaient pas d’armes, mais maintenant ils déambulent armés pour imposer leur autorité. Ils se sont aussi rendus à l’université où il est désormais interdit d’avoir des classes mixtes. Je ne peux plus enseigner aux hommes. J’ai demandé pourquoi, ce sont aussi mes étudiants après tout, cela fait des années que je leur enseigne les mathématiques… Mais le président de l’université a pointé un des combattants d’al-Nosra et m’a répondu : « C’est comme ça maintenant ! Ou on se plie à leurs règles, ou ils ferment l’université ». Mes collègues hommes, eux, sont encore autorisés à enseigner à leurs étudiantes. Al-Nosra voudrait qu’ils n’enseignent qu’à des hommes, mais il n’y a pas assez de personnes qualifiées pour prendre leurs postes. Un des combattants a demandé à un professeur pourquoi il enseignait encore à des étudiantes, pourquoi il ne pouvait pas se faire remplacer. Il lui a répondu qu’il fallait un doctorat pour enseigner ce cours. Le soldat lui a dit : « Mais ça fait déjà quatre mois… c’est pas suffisant pour qu’une de vos étudiantes ou collègues aient un doctorat ? » [Elle rit à gorge déployée]. J’aimerais bien pouvoir obtenir mon doctorat en quatre mois !

L’université est encore ouverte grâce aux professeur·es qui n’ont pas rejoint les zones du régime après que la ville ait été reprise par l’opposition, et à d’autres qui sont arrivé·es après avoir fui leurs villes. Les salaires sont payés grâce aux frais d’inscription qui sont élevés : 200 dollars par an, ce qui réduit grandement l’accès à l’éducation supérieure.

Une deuxième révolution contre l’armée de la conquête ?

Le plus dur, c’est de voir ceux·lles avec qui on a participé aux premières manifestations se tourner contre nous. Ceux·lles qui étaient tes ami·es, tes allié·es, sont ceux·lles qui t’oppressent maintenant ! Ceux·lles-là même avec qui l’on marchait main dans la main dans les manifestations contre le régime, ceux-là même qui s’inquiétaient de notre sécurité et s’assuraient que rien ne nous arrive dans les manifestations. Ce sont les mêmes personnes qui nous disent aujourd’hui de ne pas sortir de chez nous. Ils nous oppressent tout autant que le régime ! Mais comment accepter que cette oppression vienne désormais de ceux·lles qui se sont soulevé·es avec nous contre le régime ? Quand on dit à nos ami·es qu’on ne peut pas se taire, qu’on ne peut pas se laisser faire comme ça, ils nous répondent : « Est-on censé·es commencer une seconde révolution ? Est-ce qu’on n’a pas déjà perdu assez de vies ? » Plus personne ne veut perdre de vies supplémentaires ! Les Syrien·n·es veulent vivre, tout simplement… En ce qui me concerne je ne regrette pas la révolution et mon engagement révolutionnaire. S’il fallait le refaire, je le referais, bien que j’aie beaucoup perdu. Mais je ne peux pas non plus accepter de me taire ! Peut-être que c’est ça qui m’obligera à fuir… Je dois à nouveau travailler de façon clandestine, car l’organisation qui m’emploie comporte le mot ‘démocratie’ dans son nom, ce qui est suffisant pour se faire arrêter.

Le problème, c’est que beaucoup de révolutionnaires ont abandonné la bataille. Et quand je discute avec des amis révolutionnaires, ils ne se sentent pas aussi concernés que les femmes révolutionnaires par le sort qui leur est imposé. Ils ne se rendent pas compte qu’ils sont les prochains sur la liste, comme à Raqqa ! Ils imposent même ces règles à leurs propres femmes… Pour l’instant ils ne voient pas le problème, mais les restrictions ne concernent pas seulement les cigarettes et les tenues vestimentaires. Il est désormais considéré comme un crime de porter un drapeau révolutionnaire, qu’ils·elles appellent le drapeau infidèle.

Idleb libérée ?

On ne peut pas dire qu’Idleb ait été libérée ! C’est une autre forme d’oppression qui est apparue… Il n’y a que quelques endroits dans la campagne où la population résiste grâce à des conseils locaux[Les conseils locaux sont des instances de gouvernement local mises en place par la population dans les premières années de la révolution. Voir « [Démocratie rebelle, l’invention des Conseils locaux pendant la révolution syrienne. Entretien avec Tarek Matarmawi », entretien réalisé par Charlotte Loris-Rodionoff, Vacarme 79, pp. 48 – 55.]] puissants, qui sont là depuis longtemps, et qui refusent le contrôle et la présence de combattant·es étranger·es. Tous les combattant·es y sont des locaux·les, et ça change vraiment la donne. Cela leur permet d’imposer leurs propres règles et de continuer à vivre comme avant. Les femmes y étaient plus conservatrices à la base, mais on ne les a pas obligées à changer leurs habitudes vestimentaires ni entravé leurs circulations en leur imposant un gardien. Et les hommes fument librement le narguilé dans la rue. Le slogan assadiste « Bachar ou le néant » est devenu « Nosra ou le néant » : ils·elles ont pris le pays pour eux ! Les gens blâment maintenant la révolution pour leur avoir apporté al-Nosra, mais ce n’était pas du tout l’un des objectifs des révolutionnaires… Ils·elles ont confisqué la révolution et maintenant, ils·elles nous volent le pays !

Al-Nosra interdit de parler en termes de révolution de la situation en Syrie. Pour eux·elles, il s’agit d’un jihad ! Si on conteste ce terme et qu’on leur dit que tout cela n’a pas débuté par un jihad mais par une révolution, ils·elles refusent cette explication. Pour eux·elles, il s’agit seulement d’un jihad.

La peur d’un nouvel Alep

Après la chute d’Alep en décembre 2016, les gens ont commencé à avoir très peur à Idleb. Quand on a vu comment le régime a détruit la ville, a traité les révolutionnaires, et comment il a épuisé la ville jusqu’au dernier moment… On avait peur parce que nous sommes un des derniers bastions révolutionnaires dans le nord de la Syrie avec quelques endroits dans la campagne autour d’Alep. On a vu comment les gens avaient fui et vivaient désormais dans des camps ; seul·es les activistes et les chefs militaires qui avaient un peu d’argent pour louer des maisons sont arrivé·es à Idleb. Si le régime attaquait Idleb, où irions-nous ? Il ne reste plus d’autres endroits où nous réfugier, surtout que la Turquie a fermé ses frontières… Donc les gens ont très très peur après la chute d’Alep.

Mais les révolutionnaires d’Idleb espéraient aussi que la venue des révolutionnaires chassé·es d’Alep change le rapport de force dans la ville. Après leur arrivée, on a manifesté ensemble et on voyait à nouveau flotter les drapeaux de la révolution à Idleb. Il y a eu un moment d’espoir, on a pensé qu’on verrait la fin de l’oppression d’al-Nosra. Et plus tard, des groupes de femmes ont commencé à protester contre les règles d’al-Nosra.

J’ai choisi la révolution et je l’ai choisie notamment car j’espérais apporter une vie meilleure aux gens qui m’entouraient, mais malheureusement on n’est pas parvenu à apporter autre chose que la mort, la destruction, les bombardements. Aujourd’hui, mes espoirs sont que les combats s’arrêtent, ainsi que les sièges des populations civiles, notamment dans la Ghouta[[Région agricole autour de Damas, dont certaines zones ont été longtemps sous contrôle de l’opposition et sont aujourd’hui soumises à un siège très dur par le régime syrien.]], et que les détenu·es soient libéré·es. Bien sûr, j’espère toujours que le régime tombe, qu’on puisse vivre dans une Syrie libre, que les gens puissent retourner dans leurs villes et que le pays se remette de toutes ces destructions, et soit reconstruit dans le respect et la liberté du peuple syrien. Mais pour être honnête, je sens que ce rêve est à la fois énorme et très lointain. Le rêve que je pourrai sans doute voir se réaliser, c’est l’arrêt des combats.

par Charlotte Loris-Rodionoff

Doctorante en anthropologie sociale à Londres. Elle a effectué un travail de terrain à la frontière syro-turque dans le cadre d’un projet de recherche en anthropologie comparée des politiques révolutionnaires.

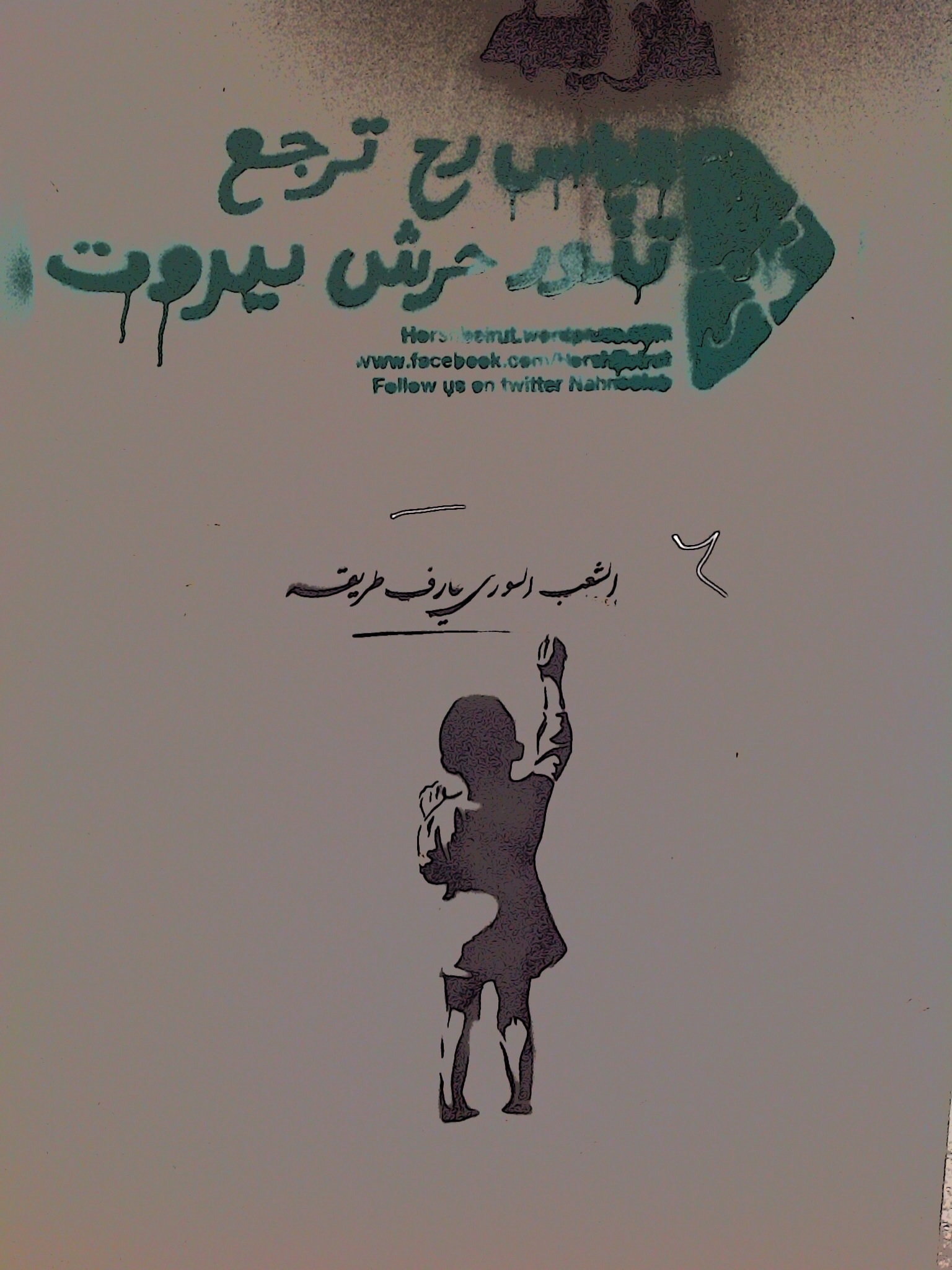

Illustrations du collectif « The Syrian People Know their way »

Publiée dans Vacarme 83, printemps 2018, pp. 127 – 135.