R.D. Si tu le veux bien, entendons-nous d’abord pour utiliser comme référents à cet entretien essentiellement tes trois longs métrages. C’est dans ces films que ton travail sur le cinéma est le plus manifeste, et c’est aussi dans ces films que tes préoccupations sociales, politiques, sont les plus évidentes.

Ces trois films-là posent aussi une question qui est déterminante dans tout ton travail : la relation à la réalité.

Tu as déjà toi-même examiné la question dans des textes qui datent du temps d’UN FILM POUR LUCEBERT et de L’ESPRIT DU TEMPS. J’aimerais que tu reviennes là-dessus, compte tenu que c’est LA question au centre de tes films, mais aussi la question qu’un spectateur non averti peut quasiment louper du fait de la forme du discours, d’un certain degré d’abstraction qui peut laisser supposer tout autre chose.

Il y a dans ces trois films un aspect « expérimental » du fait que tu mélanges délibérément les genres et que tu construis un discours en rupture avec l’énoncé traditionnel du cinéma documentaire ou de fiction. Néanmoins ce qui est dominant en dernière analyse, c’est la volonté de proposer des éléments de réflexion par rapport à la réalité…

J.V.D.K. C’est évidemment assez difficile de préciser ça. Mais il me semble qu’il y a toujours quelques étapes qui reviennent pour chacun des films…

La première étape, c’est une espèce de soupçon, une idée qui me vient de ce que devrait être ce film précis — en d’autres mots : la raison pour laquelle je veux faire le film, le besoin que j’ai de faire tel ou tel film. C’est une idée qui est floue, difficile à définir, mais néanmoins assez complète. On est encore au niveau de l’imagination : un jour tu te réveilles très tôt et tu as en tête une espèce d’image globale !

La seconde étape consiste à essayer de formuler cette idée en termes communicables, pour que d’autres puissent la comprendre — entre autres, ceux de qui tu espères avoir du fric pour faire le film ! Ça tient habituellement en 1 ou 2 pages, 4 ou 5 au maximum. J’essaie déjà de définir une approche : par exemple, pour LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE, l’idée de revenir à la technique des portraits qui permet l’identification avec des personnes… Mais j’essaie aussi de définir des techniques dans le cadre plus général du discours et je décris certains trucs : « il s’agirait de jeunes ouvriers non spécialisés, d’autre part de scènes filmées dans un pays du Tiers-Monde avec l’accent mis sur la question de l’autogestion et la relation de ce thème de l’autogestion à la base avec les résultats du colonialisme et la permanence de l’impérialisme économique… » Il s’agit donc de trucs généraux, très grossiers et en quelque sorte extérieurs au projet réel.

La troisième étape, c’est le travail de documentation. Il faut quand même s’informer, surtout si on doit voyager : savoir quelles choses on veut aller chercher et où aller les chercher.

La quatrième étape, c’est le tournage. Et à ce moment-là, moi je dirais qu’on a pas mal oublié cette image, cette idée de départ dont je parlais. Il faut oublier et à la fois ne pas oublier cette première image, mais surtout être disponible dans la situation même.

Pour ma part, le travail de tournage consiste à être justement le plus ouvert possible, à pouvoir réagir d’une façon spécifique dans chaque circonstance. Comme je fais presque toujours la caméra moi-même, je crois que ce qu’on voit comme image c’est la réaction physique même aux circonstances. Ainsi dans le froid tu as une façon d’être qui est tout à fait différente de ta façon d’être dans la chaleur ; quand ça bouge beaucoup autour de toi, tu es pris dans le mouvement ; et quand il y a silence, tu dois être plus réflexif. Ce sont ces différentes manières d’être qui sont traduites immédiatement dans ta réaction physique avec la caméra.

Dans mon cas personnel — et je suis peut-être maintenant un peu à côté du sujet ! — il y a un élément assez particulier, c’est que la caméra avec laquelle je travaille est vraiment un peu trop lourde pour moi ! C’est une Arriflex BL, insonorisée, qui est fabriquée sur le modèle de la vieille Arriflex qu’on utilisait déjà au temps d’Hitler ; ce n’est pas comme l’Éclair, une caméra vraiment conçue pour le travail à la main.[[Depuis 1981 van der Keuken travaille avec une Aaton. (n.d.l.r.)]] Or moi je l’utilise la plupart du temps à la main et ça me demande un effort réel. Le temps maximum pendant lequel je peux tenir la caméra et les limites dans les mouvements que cette caméra m’impose, cela donne aussi une espèce de caractère de nécessité à ce qu’on fait : l’image qui passe est plus ou moins conquise sur les circonstances, tant extérieures que physiques.

L’étape de tournage c’est donc tout à fait différent de ce qu’on pourrait appeler « l’image intérieure » du début autant que de l’information objective qu’on a pu rassembler. Il s’agit maintenant de reconnaître la valeur spécifique de chaque chose qui se passe et de décider immédiatement s’il faut filmer ou non, de quelle façon, pendant combien de temps, de quel angle et dans quel style. Ici, la part d’intuition est énorme. Mais je dois quand même dire que la notion d’information et l’idée de volonté d’expression jouent évidemment tout le temps entre les différentes situations et entre les périodes de tournage.

La cinquième étape c’est évidemment le montage. Il s’agit de définir une nouvelle fois le film, pas au niveau de ce qu’on avait voulu faire, mais au niveau de ce qu’on a en mains, de la matière filmée elle-même. Il faut remettre ça en relation avec ce qu’on voulait faire et les nouveaux faits qu’on a rencontrés doivent être réinsérés dans le processus tout le temps. Mais néanmoins, au montage, je crois qu’il faut d’abord laisser tomber toute idée de ce qu’on avait voulu au départ pour prioritairement apprendre à bien connaître ce qu’on a fait pendant le tournage : voir les images presque avec les yeux d’un autre et se distancier de sa propre participation dans l’image filmée.

Il faut maintenant étudier l’image et essayer de découvrir son fonctionnement autonome.

Et le montage, pour ma part, se fait presque uniquement en relation avec ce fonctionnement autonome de l’image filmée. Il me semble que c’est un peu là que je me différencie de la plupart des cinéastes : finalement la forme du film, ou la façon dont le film se présente, n’est jamais le résultat d’un projet, mais un processus qui, à chaque étape, repart à zéro.

Au montage tu repars donc à zéro. D’une certaine façon je suis le spectateur de ce qui va se passer entre ces images ; je découvre les « tendances » qu’il y a dans les images et mon rôle consiste à aider ces images, dans le montage, à trouver leur vraie tendance. Et c’est à cause de cette position que, par exemple, en revoyant LA FORTERESSE BLANCHE et LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE hier, je me suis étonné presque autant que toi de la différence de temps psychologique qu’il y a entre ces deux films. Ce n’est donc pas que j’ai décidé « je vais faire un film plus rapide » ou « je vais faire un film plus lent »… À un certain moment les images partent dans leur propre temps et je crois que le travail du cinéaste consiste à essayer de reconnaître ce qui se passe et à préserver le plus possible cette « tendance intérieure » des images.

En principe donc toutes les décisions de montage doivent être prises dans cette perspective de reconnaissance de ce que sont les images, avec cette exception évidemment que, par moment, il y a volonté de ma part de me faire valoir, ou encore volonté de destruction ; alors là tu trouves des coupures très nettes, des éléments très destructeurs apparaissent dans le film qui ne suivent plus la « tendance intérieure » des images, mais qui essaient de tout faire exploser, de foutre en l’air ce qui a été dit auparavant ou de soumettre les images à une espèce de test, leur imposer une espèce de contre-élément qui doit alors être surmonté par les images si leur tendance est assez forte pour cela. Mais c’est là une autre question, un élément à la fois plus dialectique et plus extérieur, une question de pouvoir : qui a le pouvoir ici, c’est les images ou c’est moi ? Moi je suis là aussi ! Alors je fous tout en l’air… mais quand même tout reprend après !

Nous voilà donc arrivés à la sixième étape : c’est le film terminé. Et je me rends compte assez souvent qu’après tout ce chemin parcouru, si je relis mon texte original, si je revérifie mon idée initiale, le film, tout en étant devenu une chose entièrement autonome et entièrement différente de cette idée initiale, le film répond quand même à toutes les données qui étaient supposées au début !

R.D. On revient donc à notre point de départ ! Dans le processus que tu décris, en dernière analyse, c’est toujours la réalité qui décide. Au tournage, c’est vraiment la réalité du contact physique avec ce que tu vas tourner qui a le dernier mot par rapport au projet abstrait de l’étape précédente. Au montage, c’est une nouvelle réalité, plus tellement celle qui existait au Pérou ou à Groningen, mais celle que les images ont isolée, cadrée, et une nouvelle fois tu te soumets à cette réalité qui n’est plus la même, mais qui est néanmoins une réalité très matérielle — c’est proprement la matérialité des images. Et c’est enfin avec cette réalité – là que tu organises le discours et non pas avec un échafaudage mental qui aurait été décidé abstraitement trois mois plus tôt…

J.V.D.K. Mais l’échafaudage mental il est évidemment toujours là. Je pense qu’il faut laisser beaucoup de place pour l’élément inconscient, intuitif, mais je ne crois pas qu’il soit nécessaire de lui faire une place spéciale parce que, si l’on procède à partir d’une ouverture d’esprit la plus grande possible vis-à-vis de sa matière, l’inconscient va toujours intervenir. Et il ne faut surtout pas être méfiant !

R.D. Mais est-ce que tu n’as pas l’impression que cette disponibilité à la réalité est possible dans tes films parce que tu es ton propre caméraman ? S’il fallait que tu délègues ce pouvoir sur les images ce serait très différent comme approche…

J.V.D.K. Peut-être. Mais j’ai tourné LA VÉLOCITÉ 40 – 70 avec un caméraman.

R.D. Mais c’était un film de fiction !

J.V.D.K. C’est vrai. Et il y avait beaucoup d’objets dans le film et les éléments sont tous vus le plus « objectivement » possible. Mais néanmoins j’ai eu à discuter énormément avec Mat van Hensberger, qui est un caméraman extraordinaire. On discutait très précisément des cadrages. Mais il n’y avait évidemment pas tellement de situations humaines où il fallait réagir immédiatement.

R.D. Mais pourquoi avais-tu pris un caméraman ?

J.V.D.K. Je venais de sortir de l’hôpital, j’étais encore à moitié malade et il fallait tourner tout de suite. De plus on avait l’argent pour payer un caméraman ! Car c’est aussi pour une question d’argent que je suis opérateur. Normalement on ne peut pas payer beaucoup de monde : on fait presque toute la production à deux, avec Chris Brouwer qui fait le son. C’est économiquement défini ainsi.

Mais je continue à penser qu’il me serait aussi possible de travailler avec un caméraman. Si on s’entendait vraiment bien et si j’arrivais vraiment à m’ouvrir à ce que voit ce type-là. Mais pour le moment la question du regard sur les choses est tellement au centre de ce que je fais…

Et cette idée du regard, de la force du regard, me ramène à la question de la réalité. Je n’envisage pas la réalité comme quelque chose qui puisse être fixée sur la pellicule, mais plutôt comme un champ (en termes énergétiques). C’est peut-être vague. Ce que je veux dire c’est que l’image filmée, telle que j’essaie de la faire, c’est plutôt une collision entre le champ du réel et l’énergie que je mets à l’explorer. C’est actif, agressif. Quelque part à mi-chemin on trouve un point fort et c’est également l’image filmée.

R.D. Mais cette image filmée ce n’est évidemment plus la réalité telle qu’on pourrait la décrire, telle que pourrait la décrire un sociologue par exemple, ce n’est pas non plus la réalité telle que ton œil la perçoit spontanément en arrivant au Pérou ou à l’usine de glaces de Groningen… Pour le spectateur le moindrement attentif, une des choses les plus déroutantes dans tes films, mais aussi une chose extrêmement importante pour suivre le discours du film, c’est la réalité proprement matérielle des images. Tu disais toi-même tout à l’heure « l’autonomie des images ». Je pense que cette notion est extrêmement importante pour la compréhension de tes films : on sent que dans ces films-là les images ont leur matérialité propre, une autonomie qui n’est plus celle du réel qu’on a voulu apporter au spectateur, mais qui n’est pas non plus celle du réel à moitié inventé du cinéaste qui est allé filmer cette réalité… Comme tu dis, c’est à mi-chemin. C’est quelque chose d’autre et c’est à partir de ce quelque chose d’autre, qui nous échappe jusqu’à un certain point, qu’on essaie de reconstituer le discours et de provoquer une réflexion… Mais en voyant tes films récents hier j’essayais d’évaluer ce que pouvait produire une telle démarche. Est-ce que pour toi elle a seulement pour fonction d’éveiller, d’inquiéter ? Ou est-ce que tu penses que le fait d’instituer cette relation très rigoureuse avec la réalité peut amener des transformations, ou chez le spectateur qui est face au film et qui veut bien faire le travail de lecture du discours en question, ou même sur la réalité qui a été filmée ?

J.V.D.K. C’est évidemment la question la plus difficile. Il existe sans doute un tas de réponses et on ne peut pas penser à toutes les réponses en même temps. Mais tu parles déjà de l’effet et je crois qu’il faudrait d’abord se pencher sur les causes d’une telle approche qui est directement liée évidemment au caractère de la réalité. Pour un tas de raisons, nous avons abandonné la notion selon laquelle la réalité est une entité fermée, qui existe en dehors de nous. C’est en partie explicable par la technologie, l’électronique et le caractère multiple qu’a pris la réalité dans la conscience des gens. Pour cette raison je crois que le cubisme a été une référence capitale et qui, pour ma part, demeure toujours actuelle parce que dans le cubisme la multiplicité de chaque morceau de réalité est exprimée de façon principale et rigoureuse. Si donc tu veux t’exprimer non comme une espèce de récepteur extérieur d’une réalité extérieure, mais comme quelqu’un qui est à la fois spectateur et participant, tu es déjà pris dans cette problématique. Et c’est toute la question de la définition de l’individu qui est en cause. Et je crois que la relation au cinéma, la participation à un spectacle de cinéma doit, à mon avis, être justement cela : une tentative de définition ou de redéfinition de soi, de chaque spectateur. Conséquemment à ce que j’ai tenté d’expliquer quant à ma position comme cinéaste qui se situe dans le monde de l’image, un monde à mi-chemin entre moi et la réalité, je crois qu’idéalement le spectateur de cinéma doit se trouver dans une position similaire.

R.D. Mais le cinéma qu’on voit traditionnellement en salle fait tout le contraire ! Il ramène les spectateurs à leur plus bas dénominateur commun et vise à ne pas faire intervenir de points de vue sur les choses, mais au contraire à faire en sorte que tout le monde réagisse au même moment, et de la même façon, aux mêmes choses…

J.V.D.K. Dans mes films, dans les derniers surtout, je pense au contraire qu’il y a une sorte d’énorme activité dans les images. Dans LA FORTERESSE BLANCHE par exemple, c’est une espèce de force motrice assez lente, mais très continue, qui fait sans cesse revenir les images. C’est quelque chose qu’on retrouve dans notre monde.

Il y a une quantité illimitée d’images et une quantité illimitée de vies et pourtant tu trouves dans mes films de longs moments où il ne se passe presque rien : la vue à travers la fenêtre à la fin de L’ESPRIT DU TEMPS, le long travelling du corridor dans JOURNAL, le regard interminable sur les trois lits dans LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE. Pour moi ces moments-là sont essentiels : le film cesse alors de fournir de l’information au rythme habituel et le spectateur doit en quelque sorte « se rabattre sur lui-même ». Le spectateur se sent alors agacé. Ces moments peuvent idéalement avoir une fonction de définition : le spectateur sent qu’il est assis là et sent, si l’on peut dire, que sa respiration physique concrète entre en rapport avec la respiration du film. C’est ce qui se passe, me semble-t-il, dans la dernière partie de LA FORTERESSE BLANCHE, où le tonnerre a une espèce de rythme très lent, un retour régulier ; avec la pluie, cela donne une espèce de respiration très lente dans une espèce de temps étiré… Ce que je veux dire c’est que, face à ces moments, en tant que spectateur, tu es mentalement aussi bien que physiquement « dans le coup » et tu sais aussi que tu es en train de regarder un écran.

R.D. Mais en même temps si le spectateur ne fait pas le travail de lecture qu’on lui propose, c’est foutu ; il ne peut pas suivre. Il peut rester ébloui par les belles images qui reviennent périodiquement, mais toi ce que tu lui proposes, c’est de faire sa part…

J.V.D.K. Faire sa part, bien sûr. Mais honnêtement je ne pense pas que ce soit si difficile que ça, parce que justement si on parle, disons, de s’ouvrir à ce qui se passe sur l’écran et en même temps accepter sa propre présence dans la salle, je crois qu’il n’y a pas tellement de problèmes là. J’aime penser, par exemple, que le niveau d’instruction formelle (officielle) n’entre pas dans le coup, parce que justement l’instruction formelle, telle que nous la connaissons, est axée sur une information toujours préconçue, toujours visant un but précis (à savoir le profit, le profit dans l’immédiat). Alors cette formation, ce genre de fonctionnement de l’intellect, n’arrange pas les choses !

D’ailleurs j’ai été à même de constater que des gens qui n’avaient presque aucune formation formelle, mais qui avaient quand même des points d’identification dans le film pouvaient parfaitement suivre le propos, tandis que d’autres gens — comme très souvent les critiques de cinéma qui ont des notions supposément très développées sur le cinéma — se trouvent complètement en dehors du coup, bloqués. Je crois finalement qu’on peut voir ces films, vivre cette expérience, sans pour autant être nécessairement capable de définir verbalement ou intellectuellement ce qui se passe.

R.D. Le fait que tes longs métrages aient été vus à la télévision hollandaise te confirme-t-il dans cette opinion ?

J.V.D.K. Les chiffres d’écoute en tout cas sont assez rassurants. DIARY a été vu par 900,000 téléspectateurs — la Hollande a une population totale d’environ 14,000,000 d’habitants et un réservoir de téléspectateurs de 7 à 8 millions. 900,000 spectateurs pour un film comme DIARY c’est pas mal, surtout que le texte à lire dans le film (les intertitres) pose évidemment un problème de formation. J’ai cherché à simplifier les textes le plus possible, mais quand tu rencontres le terme « centralisation du pouvoir » par exemple, alors tu exclus la moitié ou les deux tiers du public. Ce sont là des problèmes qu’on ne peut pas résoudre tout seul…

Dans le cas du film suivant, LA FORTERESSE BLANCHE, les deux tiers des critiques qui avaient vu le film avant sa télédiffusion avaient dit que c’était un film très difficile ; certains avaient décrété que dorénavant ça perdait tout contact avec le public. Or la première moitié du film a été vu par 1,900,000 spectateurs ; à la moitié, 500,000 spectateurs ont laissé tomber. Faut dire qu’avant la moitié il y a la scène où on tue le mouton qui est un véritable check point. Mais il y a tout de même, 1,400,000 personnes qui ont vu le film au complet.

Les gens ne sont donc pas aussi bêtes que le pensent les critiques ! On ne peut tout de même pas soutenir qu’il y a une élite de 1,500,000 Hollandais et que toute cette élite regardait LA FORTERESSE BLANCHE ce soir-là ! Il devait bien y avoir quand même une partie du public général.

J’ajoute tout de suite que des informations comme ça c’est très vague et que ça prouve évidemment très peu de choses, car l’effet possible de ton film dans ce contexte est tout de suite neutralisé par l’émission qui suit… Néanmoins, dans le cas de LA FORTERESSE BLANCHE, les chiffres d’appréciation étaient autour de 7 sur 10. Encore une fois je m’en fiche, mais ça m’intéressait pourtant beaucoup en rapport avec la critique, car la critique, à partir d’une certaine formation cinématographique, prétend connaître les besoins du public, alors que nous ne connaissons pas le public, mais pas du tout.

Si on veut faire du cinéma comme je veux en faire, où l’on travaille à la fois sur un certain nombre de niveaux, sans être ni anti-intellectuel, ni anti-émotionnel, en essayant de trouver sa place à chaque niveau, dans chaque circonstance — les rapports entre ces différents niveaux varient selon la matière qu’on a sous la main, mais tous les niveaux doivent être représentés — si donc on veut faire ça, c’est-à-dire si on veut travailler dans la complexité, on se trouve bloqué par tout un système de canalisation de l’information et au robinet de ces canaux il y a un certain nombre de personnes, soit disant informées, qui décident pour le public lui-même. En tout cas chaque fois que j’ai eu l’occasion de montrer un de mes films à un public dans des conditions à peu près correctes, il y a eu réponse de ce public. Mais il faut mettre le public dans une position où il puisse déjà avoir un aperçu du niveau dont il s’agit. Il faut déjà informer ce public.

R.D. À travers tes trois longs métrages, il y a une volonté constante de rapprocher des situations inscrites dans des lieux très précis et liées à une réalité spécifique… C’est encore une fois la question du rapport à la réalité !

J.V.D.K. Si on reprend l’idée de cette espèce de processus dans le film qui se répète dans le spectateur, alors la définition du film par rapport à la réalité est plus ou moins, pourrait-on dire, égale à la définition du spectateur vis-à-vis du film.

Il y a tout un jeu d’influences réciproques, mais je crois que c’est juste d’y revenir parce que, si on en restait là, on irait tout de même dans le sens d’un jeu abstrait. Or il ne faut pas oublier que le film, un niveau du film — ce qu’on appelle ordinairement son « contenu » — doit être redéfini par tout ce jeu que nous avons déjà décrit. Mais on ne peut surtout pas nier que le contenu est là. On parle de choses aussi « objectives » que possible, des circonstances, des conditions de vie, des rapports de production, des rapports sociaux, des différences de pouvoir, de la répartition des connaissances et du capital à l’intérieur des sociétés… Alors, pour moi, faire un film ça consiste, non pas à partir de ces données-là et à les traduire, mais à faire cette sorte d’échange assez complexe avec la réalité pour en arriver à connaître plus de choses sur ces questions-là qui me paraissent être objectivement les plus importantes en ce moment.

Là aussi il y a énormément de problèmes. Par exemple, beaucoup de cinéastes, surtout latino-américains je crois, disent : « il faut faire abstraction de toute complexité formelle ou psychologique et simplifier le langage cinématographique au maximum pour en arriver à transmettre le contenu le plus simplement, le plus directement possible ». Ça, je dois dire, c’est une position qui me tracasse beaucoup et qui continue à me tracasser. On peut être d’avis que ces gens-là ont parfaitement raison de suivre cette ligne ; seulement, pour ma part, je crois que ma démarche à moi est plus vraie. Ça tient peut-être à ma situation de cinéaste européen, mais je n’en suis pas certain. Par exemple, un film comme COUP POUR COUP qui, je crois, a été assez bien reçu, je me demande si un film comme ça c’est beaucoup plus valable comme instrument de lutte ? Je me pose la question parce que je pense que ce film ne fait pas seulement abstraction des complexités formelles, mais aussi des complexités de la société même. Et d’une manière générale, pour moi, ça ne sonne pas tout à fait juste… Mais d’autre part peut-être que c’est beaucoup plus accessible aux gens que ce que je fais. De toute façon, sur cette question je me sens très peu sûr. Seulement, pour ma part, je sais bien que j’ai besoin d’aller au bout des choses dans les limites de ce que je fais. Il m’est pratiquement impossible de ne pas « définir », de laisser un truc non défini quand je soupçonne qu’il y a quelque chose à définir. Il y a évidemment aussi des films qu’on revoit un an, deux ans plus tard, et on se rend compte qu’une chose, qu’un aspect n’est pas suffisamment défini, mais c’était souvent à cause d’un manque de connaissances à ce moment-là. Mais quand j’ai l’impression que je peux développer davantage un aspect, un certain moment du film, alors il faut que je le fasse.

R.D. Mais est-ce que tu ne te demandes pas parfois si tu ne devrais pas définir davantage ce que tu viens d’appeler le « contenu » ?

J.V.D.K. J’ai dit qu’il y avait d’une part le processus intérieur au film — la création du film — et d’autre part le processus de définition de lui-même du spectateur. Et je crois que les connaissances objectives qui sont transmises par le film, c’est tout ce que j’arrive à apprendre dans le courant de la production du film. C’est donc en quelque sorte inutile de m’en demander plus au sujet du contenu, parce que tout ce que j’en sais c’est dans le film : cette connaissance c’est le résultat de tout le processus.

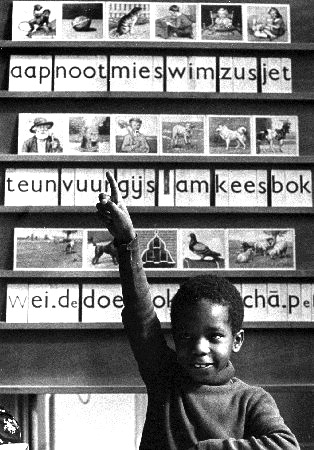

LA LEÇON DE LECTURE : « Le processus de la connaissance acquise »

Coll. Cinémathèque québécoise

Je crois que le spectateur, en s’engageant dans un processus similaire, peut aussi arriver à cette connaissance qui est donc essentiellement différente d’une connaissance acquise dans un enseignement classique où c’est encore une fois une réalité extérieure qui est apportée au spectateur, tandis qu’ici, si je puis dire, le spectateur peut aller chercher cette connaissance de lui-même, dans la confrontation avec la réalité du film. Pour moi, abstraitement, ça correspond à l’idée de la démocratie à la base où finalement tout le monde a la même position de départ vis-à-vis une connaissance et où la connaissance n’arrive pas d’en haut, mais est acquise comme faisant partie d’une réalité qui est accessible en principe à tous.

R.D. J’ai l’impression que dans LA FORTERESSE BLANCHE et LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE il est beaucoup question d’aliénation, mais pas beaucoup d’exploitation. Disons qu’on s’intéresse davantage aux effets qu’aux causes. Pourtant le travail prend de plus en plus de place dans tes films et dans LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE c’est même le lieu-clé. Je me demandais donc si, quand on en arrive à ce niveau-là de description de la réalité, il n’y a pas un danger à ne pas nommer davantage les choses ?

J.V.D.K. Mais je crois justement que dans le commentaire de LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE le niveau de l’exploitation est très exactement nommé — et j’estime qu’on peut très bien se servir du commentaire pour amorcer cette description. Mais de façon plus générale tout le tournage péruvien parle de l’exploitation : d’abord l’exploitation des Indiens par les Espagnols (par le moyen des plantations de coca), la vente du coca, le financement des cathédrales, puis le vol des matières premières, les investissements et les revenus des compagnies américaines et des compagnies internationales… Et cela aboutit au statement que tout doit être gagné par le travail du mineur. Je pense que c’est très présent. Évidemment du côté hollandais du film, c’est beaucoup plus difficile ; l’exploitation appartient ici à une autre phase du capitalisme, c’est une exploitation beaucoup plus cachée et il est beaucoup plus difficile de démontrer l’exploitation matérielle parce que du moins en Hollande, on en est arrivé à un certain minimum matériel — les gens, normalement parlant, ont un toit au-dessus d’eux et ils possèdent quelques biens matériels. Le rapport est beaucoup plus compliqué. Il s’agit, je crois, de montrer les conditions dans lesquelles ils gagnent ces biens matériels, puis à quoi leur servent ces biens matériels, puis le but de leur travail et l’utilité du produit de ce travail. Je crois que ces éléments-là sont montrés implicitement dans l’image : que la production, le travail, est largement inutile ; qu’ils sont là comme une extension des machines et que normalement le travail pourrait être fait par une machine ; et donc que le travail des hommes est meilleur marché pour l’entrepreneur que d’acquérir une machine plus compliquée.

Dans ce cas-là je pense qu’il y a lieu d’insister davantage sur les effets — de quelle façon les gens sont exploités — et je pense que ça démontre davantage. Tu peux continuer le discours au niveau des salaires et des heures de travail, mais je crois que là tu passes à côté ; on pourrait te contredire avec des arguments qui sont valables à l’intérieur de la société même, alors qu’il s’agit de démontrer que c’est toute l’orientation de cette société qui est fausse. Il s’agit de montrer justement que pour le Péruvien, l’homme du Tiers-Monde, qui vit en dessous du minimum vital admis, la lutte c’est pour les besoins premiers, pour le droit à ces besoins. Mais si le droit à la liberté de décision n’est pas gagné dans les sociétés surdéveloppées, il ne pourra jamais non plus y avoir satisfaction des besoins premiers dans les sociétés du Tiers-Monde. Je crois que ce rapport-là existe.

R.D. Quand on repense à tes trois longs métrages dans leur ordre chronologique (DIARY, LA FORTERESSE BLANCHE, LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE) on a l’impression que le premier c’est un temps d’inquiétude : tu commençais à te poser un certain nombre de questions, mais sans trop voir ce que tu pouvais faire face à ces questions (c’était d’ailleurs le ton de la fin du film) — et ces questions passaient par la présence très importante du cinéaste. Dans le deuxième film il y a amorce d’un certain nombre de réponses, mais des réponses de type humaniste : un peu la volonté de dire qu’il faut que ça change, mais en même temps une certaine ambiguïté par rapport aux outils qu’on doit utiliser pour que ça change. Enfin, dans le troisième film, le propos se clarifie : on identifie des lieux, on dit : « sur la planète, il y a des lieux par où le changement va nécessairement passer ; ce sont les pays qu’on dit, en vocabulaire capitaliste, en voie de développement, et là, comme dans les pays capitalistes avancés, c’est par le travail que le changement doit nécessairement passer. ..» Je pense que le propos change beaucoup.

J.V.D.K. Le propos change, mais pas si subitement que tu le suggères. Au moment de la présentation de LA FORTERESSE BLANCHE à la télévision hollandaise, j’ai dit que le film était la description d’une chaîne de montage qui court à travers le monde. Et je pense que la question du travail était déjà très présente dans ce film : le travail agraire, le travail de tricotage dans la campagne (travail pour subvenir à ses propres besoins), puis le travail des ouvriers étrangers (travail loué aux autres), aussi le travail publicitaire qui est aussi un travail vendu, puis enfin le travail de production dans les usines automobiles. Plus généralement tous les mouvements du film, des pieds qui marchent dans le parc, etc. s’inscrivent dans ce rythme de chaîne de montage que j’ai essayé de donner au film.

Le thème essentiel de LA FORTERESSE BLANCHE est la description du ghetto de Columbus. On y voit que le manque d’utilité du travail se reflète dans le manque d’utilité absolu des hommes et que finalement c’est leur « esprit » qui leur est enlevé.

Dans LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE, la différence c’est qu’une relation a été établie entre le point de vue humaniste, si tu veux, et le point de vue politique : on parle maintenant des conditions très concrètes et on personnalise le travail. Mais pour moi le point de vue « humaniste » reste absolument valable ; je trouve que de supprimer ce côté-là, ce côté « transcendant », ce serait aussi simplifier la réalité.

La relation entre DIARY et LA FORTERESSE BLANCHE était d’ailleurs d’un ordre semblable. Dans DIARY, dans les textes à lire, il y a des tas de mesures proposées, mais ces mesures ne sont pas concrétisées dans la lutte quotidienne des gens qui finalement seront responsables de ces changements : ce ne sont pas des savants, ou des leaders politiques, ou des chefs d’industrie, mais des gens « normaux » qui devront faire les changements. Il fallait donc parler des conditions dans lesquelles ces gens vivent, les conditions qui leur rendent justement très difficile le fait de changer quoi que ce soit.

Entre LA FORTERESSE BLANCHE et LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE il y a donc eu nécessité de personnaliser le travail, de regarder de près des gens au travail, et d’élaborer l’idée d’autogestion. Déjà, dans LA FORTERESSE BLANCHE, il y avait le groupe de teenagers qui traduisait cette idée de démocratisation à la base, mais c’était quand même un groupe très limité et cette présence restait un peu symbolique. Il fallait donc des situations beaucoup plus dures où la démocratie est une question de survie.

Avec le troisième film, il fallait inscrire les questions objectivement dans l’actualité. Alors que dans les deux autres c’était en quelque sorte un débat au niveau des principes (l’énorme dimension historique de DIARY par exemple, qui va des outils primitifs jusqu’à l’ordinateur), il fallait maintenant préciser que ces questions-là se posent dans l’actualité, que c’est maintenant qu’elles se posent, que ce n’est pas une espèce de traumatisme indéfini, mais que ça se joue maintenant et que c’est maintenant qu’il faut agir.

R.D. Dans chacun des trois films dont nous parlons le choix des lieux est extrêmement important, étonnant aussi, Cameroun, Maroc et Hollande dans DIARY ; États-Unis, Espagne et Hollande dans LA FORTERESSE BLANCHE ; Pérou et Hollande dans LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE. Je pense qu’il serait intéressant que tu expliques ces choix-là.

J.V.D.K. Au départ de DIARY il y a la question du bonheur. Le bonheur c’est un de ces mots dont on ne veut plus se servir maintenant et je me suis demandé si on avait jamais pu s’en servir. J’ai cru comprendre que dans le passé, très loin dans le passé, le bonheur n’était pas une catégorie séparée ; c’était être là, exister, vivre son existence et peut-être que c’est à partir du moment où on a commencé à se rendre compte qu’on était malheureux qu’on a développé la faculté d’objectiver ce genre de catégorie, qu’on a commencé à parler de bonheur. C’est donc à partir de cette question que j’ai commencé à penser au film, en tenant compte du fait que maintenant on est capable de voir certaines choses, d’être témoins de différentes phases dans l’histoire de l’homme. J’ai donc voulu voir ces différentes phases : une société tribale, une société féodale et une société capitaliste comme la nôtre.

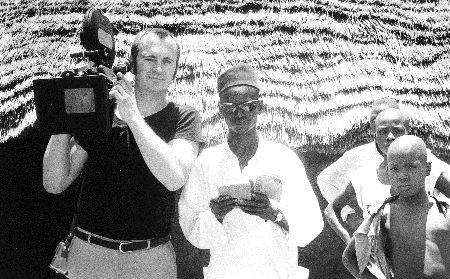

DIARY : à la caméra, Johan van der Keuken. Coll. Cinémathèque québécoise

J’ai fait ce retour sur l’histoire par le biais des outils de l’homme — on est déjà dans le travail ! — qui lui servent à transformer le monde : ça va de la houe africaine à l’ordinateur de chez nous. J’ai donc été amené à rechercher une société tribale, assez pure au départ, dans laquelle on pouvait voir des signes de transformations sous l’influence de la culture occidentale. Comme on m’avait parlé de situations au Cameroun qui correspondaient à cette idée et que j’avais certains contacts qui me permettaient d’y aller, le Cameroun est devenu le premier lieu du film. En second, on a choisi le Maroc parce que c’est un pays où il y a encore beaucoup d’artisanat, dans une structure féodale : le milieu exact entre les outils primitifs et la technologie industrielle. Enfin, la Hollande parce que c’est la société industrielle avancée.

DIARY ne parle pas tellement de la structure sociale de ces sociétés ; il essaie de rendre sensible le rapport direct qu’il y a entre l’image du monde, des gens et des outils. Le film parle de notions très élémentaires ; je l’ai pensé dans les termes d’être couché, être assis, être debout, marcher. À partir de ce mouvement très élémentaire, j’ai voulu constituer un plan de coupe du monde. C’est évidemment une ambition énorme, une idée tellement grande que ça risquait de devenir tout de suite vaseux ; c’est pourquoi je crois qu’il fallait quelque chose comme ce texte à lire qui revient périodiquement dans le film pour donner un peu de contrepoids à cette idée —un élément dialectique pour ramener les choses au présent.

Pour le second film, LA FORTERESSE BLANCHE, je sentais le besoin de rétrécir la dimension, de voir, comme je l’ai dit précédemment, ce que les thèses de DIARY signifiaient dans l’existence quotidienne, à l’intérieur du monde occidental. Mais je gardais aussi cet élément de comparaison entre monde féodal et monde industriel. Il s’agissait donc de définir plus intimement les rapports entre ces deux mondes, pas seulement en termes d’influence d’une partie du monde sur l’autre, mais au niveau même du sort des gens : pas seulement l’idée du pouvoir de l’Occident sur le Tiers-Monde, mais la réalité des gens dont la vie est changée quotidiennement par ces rapports.

La contribution de Bert Schierbeek a été très importante dans le développement de cette idée de base. Bert travaille depuis 1949 à des expériences de destruction du récit chronologique en utilisant la superposition d’images qui viennent de situations et de cultures différentes. La structure du film a donc été déterminée par ma volonté de mettre la main sur plusieurs éléments dispersés, mais aussi, techniquement, par la collaboration de Bert.

Le premier lieu c’était Formentera, une île des Baléares espagnoles que Bert connaissait bien et où on pouvait trouver trois catégories de gens : les gens de l’île qui vivent dans une société traditionnelle et close, les travailleurs étrangers à l’île qui viennent y construire des hôtels et enfin les touristes qui gagnent leur argent à la chaîne de montage des pays industrialisés. On pouvait donc trouver sur cette île toutes les contradictions du système de la soi-disant économie libre : tandis que les uns (les insulaires) perdent la valeur de leur travail et sont voués à l’élimination, d’autres sont appelés à venir travailler dans un lieu qui leur est étranger où ils ne peuvent vivre normalement — et tout ça au profit de gens qui viennent s’amuser (mais aussi se faire exploiter!).

Ensuite à partir de l’idée de la pauvreté et de la possession des biens, Rob Stam nous a parlé du Settlement House de Columbus où il avait travaillé durant six mois ; et il nous a semblé qu’on pourrait faire le prolongement de la situation de Formentera là-bas. Une espèce de contre-image : non pas la société capitaliste massive qui va venir, mais la société capitaliste qui a déjà passé à travers un lieu et qui y a laissé ses traces. C’est le portrait de la société capitaliste qui, concrètement, ne fonctionne plus pour les gens qui y vivent : les gens ont été délaissés par le système, à tous les stades. On peut même dire que c’est là leur fonction dans le système : le réservoir de déchets nécessaires à ceux qui veulent grimper. C’est une espèce d’image négative de celui qui est à l’intérieur du système et qui essaie d’y faire son profit.

Il y avait donc un rapport entre les deux situations. Puis il y avait la question de la pauvreté. Pour celui qui vit encore de son travail agraire, il peut se passer de beaucoup d’objets ; il n’a rien, mais il n’est pas pauvre parce qu’il a besoin de très peu d’éléments extérieurs. Alors qu’en Amérique il s’agit d’une autre forme de pauvreté : on est pauvre en relation avec l’offre énorme de biens matériels. Je crois que c’est là une notion très importante et, comme je l’ai mentionné, on l’a utilisée également dans le troisième film.

La pauvreté des gens de Columbus montre que la dignité humaine dans cette société est définie uniquement en termes de possession matérielle. Et on est toujours en danger de devenir pauvre du fait de l’offre énorme de biens matériels.

On s’est beaucoup cassé la tête pour exprimer cette idée d’offre de biens et on a finalement trouvé un moyen très simple : c’est le plan de la bonne femme dans le supermarché qui montre tous les produits qu’il faut avoir et qu’elle-même ne peut sans doute pas se payer. On a demandé de faire cela à quelqu’un qui de toute évidence ne correspond pas à l’image du bonheur qui est liée à l’idée de possession de beaucoup de choses. C’est un moyen très direct et très simple, mais c’était absolument nécessaire, sinon on n’aurait pas pu exprimer cette idée de pauvreté relative. Et cette image a même eu des répercussions sur la forme plus générale du film : comme il fallait que cette espèce de commercial raté s’enclenche dans tout ce qui se passe dans le film, on a ajouté des jingles et des textes commerciaux sur des images qui, en principe, n’étaient pas encore touchées.

Le troisième lieu représente l’élément de production de masse : c’est Philips en Hollande et Ford en Belgique.

Enfin pour LE NOUVEL ÂGE GLACIAIRE, comme je l’ai déjà dit, je voulais personnaliser la question du travail : présenter des gens qui ne sont pas éloignés de nous — ça pouvait être des Hollandais— et avec qui il y a une certaine possibilité d’identification. D’autre part, je tenais à montrer que cette identification est toujours limitée par le rapport des classes et que nous, cinéastes, sommes toujours là en tant qu’appartenant à une classe moyenne — que nous avons accès à une certaine information que nous pouvons manipuler, que nous avons le pouvoir de la parole alors qu’eux ne l’ont pas et que finalement il s’agit d’un faux rapport et donc d’une fausse identification d’un certain côté. (J’ai voulu souligner ça en mettant dans le film ce qui normalement se passe avant que la caméra ne se mette en marche et après son arrêt — dans la scène de l’interview du père par exemple). Mais néanmoins je voulais indiquer qu’en dehors de cette question de la manipulation, il reste une façon plus fondamentale de s’identifier et je me suis demandé où on pourrait filmer une structure qui soit déjà en voie de changement. On avait déjà montré que ça ne va pas très bien dans le monde ; maintenant je voulais montrer une situation où ça va mieux.

J’ai d’abord pensé à la Chine. Mais il se trouvait qu’un autre cinéaste venait de faire trois documentaires en Chine pour la télévision hollandaise et qu’il m’aurait été difficile d’y aller. D’autre part, je me suis rendu compte qu’il y a un tel fossé culturel entre nous et les Chinois que la Chine ne peut pas encore avoir une valeur exemplaire et que ça demande un énorme travail d’explication avant que tu puisses vraiment aborder le problème qui te préoccupe.

Puis j’ai pensé au Chili. Mais alors que je me documentais pour le film, ça commençait déjà à aller mal. Par contre, j’avais lu quelques articles sur le Pérou qui étaient assez positifs. Mais les informations étaient contradictoires : ou bien élogieuses sur ce qu’on était en train de mettre sur pied, ou bien très critiques, disant qu’on voulait installer là un état corporatif. C’est un régime militaire progressiste qui est au pouvoir et c’est extrêmement difficile de comprendre comment c’est structuré. Les problèmes sont énormes et la menace d’intervention américaine tellement constante que, pour tout régime, la marge de jeu est très limitée.

Au Pérou on parle tout le temps de révolution, mais ce n’est pas un état de choses qui est bien visible. C’est plus visible quand on va à l’intérieur des coopératives agraires, qui sont les anciennes haciendas, les anciennes grandes propriétés qui ont été redistribuées entre les paysans et où il y a une unité de production à base égalitaire — qui est cependant dirigée par des agronomes du gouvernement qui gagnent 20 fois plus que les paysans qui eux sont encore au minimum vital.

C’est donc une situation très ambigüe. L’État a quand même repris en mains les mines, le pétrole et maintenant nationalisé les journaux. Il y a donc certaines actions, mais on ne voit pas encore clairement si ça rapporte au peuple ; mais peut-être faudra-t-il dix ans pour que ça produise quelque chose.

Mais dans le contexte du film ce qui était important c’était que ces conditions avaient permis une situation comme Salvador (banlieue de Lima) qui, à mon avis, est exemplaire. Salvador c’est vraiment la parole donnée à ceux qui ne possèdent rien. Et je reviens à cette notion de pauvreté relative : en Hollande les ouvriers n’ont pas faim, ils possèdent quelques trucs, ils vont danser dans des boîtes, ils ont la télévision ; seulement ils n’ont pas la parole. Alors que les Péruviens de Salvador ne possèdent pratiquement rien sur terre, mais ils ont la parole : ils savent où ils en sont, ce qu’ils veulent et ce qu’ils veulent collectivement.

Et beaucoup de spectateurs se demandent à la fin du film qui est dans la situation la plus dramatique. Il n’y a évidemment pas de réponse à ça : nous sommes face à deux phases entièrement différentes du mode de production, l’exploitation très primaire au Pérou et l’exploitation à un stade avancé (en Hollande) où on a enlevé aux gens leur cerveau.

Enfin, je voudrais ajouter que par rapport à cette notion de parole la question de l’ouïe (de la surdité dans la famille) qui intervient au milieu du film a une fonction symbolique. On ne peut pas séparer les choses et la surdité ce n’est pas qu’un problème existentiel — certains sont frappés par le sort et d’autres ne le sont pas. J’ai fait deux films sur les aveugles et j’ai compris que c’est justement le cadre social dans lequel le handicap peut se présenter qui détermine le degré de malheur qu’il apporte (et c’était justement le propos de L’ENFANT AVEUGLE de montrer que la cécité ne pouvait pas être considérée en dehors des notions sociales et politiques). Ce contact avec les aveugles a été pour moi ma première découverte des notions du monde politique. Herman Slobbe avait une agressivité énorme et qu’on pourrait dire d’ordre politique contre l’attitude du monde qui voit.

R.D. L’insistance sur les plans d’oreilles au début du film (et qui reviennent plus tard) est-elle liée à ce que tu viens de dire ?

J.V.D.K. C’est plus une question technique ; ça tient au récit. Dans la troisième partie du film, on part tout à coup sur la question de la surdité ; on quitte même les personnages pour suivre le cours dans l’école spécialisée. C’est en rupture totale avec le propos du film. C’est une coupure qui veut souligner qu’il n’y a pas de catégorie isolée qui échappe à notre propos.

C’est de fait un de ces éléments destructeurs dont je parlais au début. Il faut à un certain moment détruire le courant bien dirigé pour parler d’autre chose, pour mieux revenir au propos. Certains critiques ont refusé ça en disant : « Tu prends des sourds, tu perds toute valeur exemplaire ». Or il s’agit justement de détruire la notion d’homme exemplaire.

Il était prévu qu’on tournait avec des jeunes travailleurs. Or, en route, il se trouve qu’ils sont sourds, alors je n’exclus pas, j’essaie au contraire de laisser entrer cet élément nouveau. Et au moment où j’ai décidé de m’embarquer sur la question de la surdité, je me suis dit que c’était un choix et que je ferais un film tout à fait différent si je laissais ça de côté. Mais je pense justement qu’il faut s’ouvrir au maximum aux choses qui se présentent à nous ; le travail à ce moment-là consiste, tout en gardant notre point de départ, à réorienter tout le film en fonction de cet élément nouveau. Les plans d’oreilles au début du film c’était seulement pour annoncer que plus tard il va être question des oreilles, c’est tout. On a déjà « généralisé » l’oreille, dès le début.

Van der Keuken et WIllem Breuker pendant l’enregistrement de la musique du NOUVEL ÂGE GLACIAIRE. Coll. Cinémathèque québécoise

R.D. Quand tu parlais tout à l’heure de la femme noire du supermarché avec le panier de fruits et les appareils électroménagers, tu as dit : « on a trouvé cette façon très directe pour produire l’idée de l’offre énorme de biens… » Dans ce cas-ci, c’est à proprement parler une mise en scène, mais je pense qu’à d’autres niveaux ce type d’image revient fréquemment dans l’organisation de tes films ; des images dont le choix, la composition, la production n’ont comme but que de produire une idée, un concept. Ainsi dans DIARY, le plan de la jeune fille qui se caresse avec un nounours ; ainsi dans LA FORTERESSE BLANCHE le plan de la femme du supermarché. Ce sont là des images dont la réalité n’existe pas ; ces images n’existent que pour produire une idée, pour amener le spectateur à se dire : « Bon, il est question de telle chose… »

J.V.D.K. C’est un peu aussi mon commentaire sur le film à sujet, sur le feature film. Je suis arrivé à considérer le film à sujet lui-même comme une machine avec un circuit très programmé dont la fonction est de produire un certain effet sur le spectateur ; une manipulation avec un énorme pouvoir, avec une énorme capacité de travail et un mécanisme bien déterminé pour dominer le spectateur. Ce n’est pas très nuancé, mais c’est un peu ça ! Il y a d’autre part le débat sur la pertinence à utiliser les moyens d’écriture de ce cinéma à des fins autres — disons à des fins politiques. Certains cinéastes, qui sont dans une position de lutte, disent que oui, que ce n’est pas leur souci de définir les moyens du langage ; or moi je dis qu’il faut, pour ma part, attaquer le langage lui-même. Et ces scènes dont tu parles veulent produire un effet, une idée, en mettant justement ce langage prédéterminé hors d’état de fonctionner.

Ainsi dans DIARY c’est le cas de la scène du patron qui précède d’assez près la scène de la jeune fille au nounours : on s’est d’abord intéressé à un crucifix, un crucifix déjà placé dans le contexte d’un premier gros bonhomme en Afrique, un bonhomme qui ressemble même un peu physiquement au personnage du patron. Puis on fait intervenir une musique dramatique qui te fait supposer un climat de mystère ; puis le patron arrive, il est immédiatement pris en travelling, il y a un moment de silence, il voit le crucifix et alors il se passe tout à fait autre chose que ce que tu avais prévu : le patron pose sa serviette devant le crucifix et nous montre son costume.

Dans cette scène le système du film à sujet, qui consiste à découper la réalité en morceaux en la recomposant selon un schéma prévu, ce système est tourné en dérision.

BEAUTY a été fait entièrement à partir de cette idée de subversion de l’écriture. BEAUTY c’est essentiellement le champ/contrechamp. Sauf que dans le contrechamp il se passe continuellement des choses qui n’étaient pas prévues. Le personnage du film est déchiré par le fait qu’il n’arrive plus à recoller le champ et le contrechamp.

R.D. Dans le texte que le Dr Visscher[[H.S. Visscher. The Lucid Eve, Johan van der Keuken filmaker, United Netherlands Film Institute. Amsterdam, 1974.]] a écrit sur tes films, il insiste beaucoup sur la qualité de leur construction dans l’espace, plutôt que dans le temps (comme le fait habituellement le cinéma avec sa construction en séquences)… Ainsi il n’y a plus de chronologie, la matérialité des images devient la réalité même du film…

J.V.D.K. Le problème avec ce genre de question c’est évidemment qu’on devrait en parler des heures. Ou bien dire : « Oui, c’est comme ça ». C’est comme avec un morceau de musique : si tu te mets dans le bain, tu sais très bien qu’après telle partie, il fallait telle autre partie, après tel intervalle, tel rythme, etc. Ça provient de l’intérieur même de la musique, mais si tu devais expliquer ça selon des théories de structures, ça serait très difficile !

Par exemple, il y a des solos de Parker ou de Sonny Rollins que je connais depuis vingt ans et qui, en plus de l’émotion qu’ils me procurent, témoignent d’un tel sens de la construction qu’ils m’émerveillent chaque fois que je les réécoute. Il y a là un sens de l’efficacité totale de chaque élément. Que le musicien ait été capable d’une telle construction, exactement dans le temps où il jouait, comme résultat de toute sa pensée, mais pas comme schéma prémédité, comme un acte instantané, mais pas seulement comme une effusion, cela m’émerveille. Je me dis comment est-ce possible de faire un truc si travaillé qu’on ne pourrait pas faire mieux si on écrivait chaque note !

(Propos recueillis au magnétophone par Robert Daudelin. Amsterdam, le 25 octobre 1974)

Source de l’article : Cinémathèque Québécoise

Pour aller plus loin : dossier de la cinémathèque

Notes :