ENTRETIEN AVEC JOHAN VAN DER KEUKEN. Cahiers du cinéma, 1978, n° 289

Tes films sont peu ou pas connus en France : il y a des chances qu’ils le soient cette année et tu risques d’être catalogué alors comme documentariste. Penses-tu que ce mot rend compte de ton travail depuis une quinzaine d’années ?

Johan van der Keuken. Non… Et justement un des problèmes que je rencontre pour faire connaître mes films c’est cette opposition : documentaire/fiction. Moi, fondamentalement je crois que tout film travaillé consciemment au niveau de la forme est un film de fiction. Cela fait longtemps que j’essaie de briser cette séparation entre fiction et documentaire. En Hollande, comme on a pu suivre ma démarche de film en film, il y a un certain public qui apprécie ce que je fais. Mais j’ai eu un mal fou à faire sortir mes films dans des circuits internationaux, festivals ou autres. C’est, je crois, parce qu’on reçoit mes films en bloc et non plus graduellement. Des organismes tels que les festivals, c’est fait finalement pour juger très vite, pour classer très vite, pour confirmer les catégories au lieu de les détruire. Pour moi, ce qui est primordial, c’est le côté matériel du cinéma : le faisceau lumineux sur un écran. Et ce qui s’inscrit dans ce bombardement lumineux d’un écran c’est toujours de la fiction. C’est très sensible dans mes films, qui travaillent beaucoup sur des contrastes lumineux, sur la conscience de la lumière. Un film comme Velocity 40 – 70 [Snelheid 40 – 70], par exemple, est construit à la fois sur des continuités/ruptures de mouvements et sur des changements lumineux, des contrastes très forts d’intensité lumineuse

Ces questions — opposition de lumières, ruptures de mouvements — ne sont pas de celles qu’on se pose vraiment d’habitude dans le documentaire. Comment es-tu venu à ce type de questions ?

Van der Keuken. Un développement ne va presque jamais logiquement, il y a des sauts, il y a des moments où tu te sens en pleine possession de certaines idées, de certains moyens… Au départ, ce qui a été très important pour moi c’est la peinture. La tradition picturale hollandaise qui se fonde très fortement sur la matière elle-même. L’école internationale de l’Expressionnisme abstrait. Et cette tradition ici encore plus ancienne de faire valoir la structure de la peinture elle-même. Pas seulement sa qualité de peinture mais sa matérialité. Faire surgir avec cette matière l’image du travail physique. L’image n’est pas formée à partir d’une idée préexistante mais l’idée qui sort de cette image provient du travail physique, et dans ce cas du peintre aux prises avec la matière travaillée. Ce principe est un des noyaux du film sur Lucebert. Cela se trouvait aussi dans la poésie d’après-guerre : partir de la matière des mots, organiser la matière des mots de telle sorte que surgisse quelque chose qu’on ne savait pas à l’avance. C’était donc pour moi comme un climat et assez tôt j’ai eu le désir d’essayer ce processus expérimental et matériel dans le cinéma. Et aujourd’hui je suis très étonné que cela se fasse si peu dans le cinéma hollandais. L’autre influence majeure c’était la musique. Concevoir le film en termes musicaux. Donner la même autonomie à la construction d’un film, à la construction en train de se faire (parce que l’accent est sur l’action de composer), que dans la musique ou la peinture. Sauf qu’il s’agit aussi d’installer un discours dans ce processus, parce que sinon on aboutit à quelque chose d’assez gratuit, comme le cinéma expérimental. Il y a là un refus, une décision à prendre, parce que dans le filmage comme dans le montage, en partant de cette autonomie matérielle, il est très facile de filer dans l’expérimental. Mais c’est toujours une démarche qui se décide dans la situation même, dans le rapport avec ceux que tu filmes.

Dans le vieil entretien avec Daudelin pour la Cinémathèque québécoise, tu dis : « L’image filmée, telle que j’essaie de la faire, est plutôt une collision entre le champ du réel et l’énergie que je mets à l’explorer… ». Ce que tu viens de dire sur le travail physique de la matière ne peut-il pas s’expliquer par le fait que depuis toujours tu tiens la caméra toi-même ?

Van der Keuken. Et peut-être aussi avant cela l’appareil de photo… Pour moi, il y a toujours eu ce désir de faire quelque chose avec des images, j’ai toujours aimé dessiner aussi. Plus tard, à l’IDHEC, j’ai été confronté à la division du travail, à la séparation des fonctions et alors là j’étais très mal à l’aise. Du coup, pendant l’IDHEC je faisais plus de photo que de cinéma, j’ai fait un album sur Paris, « Paris mortel ». Et je me disais : peut-être que le cinéma ce n’est pas pour moi… Et puis quand même j’ai acheté cette Bolex à ressort que j’ai toujours, et avec James Blue j’ai commencé à filmer Paris à l’aube. Thématiquement, ce n’était pas grand-chose, mais l’important était qu’on portait la caméra sur l’épaule, qu’on la mettait sur pied, tous les jours à 4 heures du matin, et qu’on faisait le cadre nous-mêmes, et que le résultat était de nous, à nous. Après cela j’ai pu faire quelques films pour la Télévision hollandaise, des films sur des artistes. Des films très mal payés, quelques centaines de florins, et pour ce prix je ne pouvais que tenir moi-même la caméra. J’ai fait aussi, financé par mes travaux de photographe, un petit film, Un moment de silence [Even stilte], où j’essayais de tirer une signification de presque rien : une sorte de petit tableau de la ville d’Amsterdam. La scène la plus marquante pour moi était celle d’un garçon qui joue au basket sur une place. Sans développement dramatique. C’était une approche de la durée. Ce qui m’intéressait là, c’était qu’à la troisième répétition des mouvements du garçon pratiquement identiques, ces mouvements prennent un sens hors du réel, par leur succession même, par leur organisation dans l’espace, par leur insistance, et aussi par la présence répétitive du son. Là aussi je tenais la caméra. Devant ces premiers films, les critiques disaient toujours : ce sont des films de photographe. Encore une catégorie trompeuse.

Par là, peut-être voulaient-ils dire simplement que ce sont des films où chaque plan, cadrage, angle de prise de vue est choisi et pensé. Comme cela ne se fait plus dans le documentaire aujourd’hui, ils mettent cela sur le compte de la photo.

Van der Keuken. Peut-être, mais c’est aussi une grande réserve de leur part… Bon, finalement je pense que travailler moi-même à la caméra c’est moralement pas mal. Dans la vie, je serais porté plutôt aux mauvaises habitudes : ne pas bouger trop, faire le moins d’efforts possible. Devoir porter la caméra m’oblige à me mettre en forme. Il faut que j’aie un bon rythme physique. La caméra est lourde, du moins je trouve. Elle pèse 11,5 kilos, avec une batterie de 4,5 kilos. Au total, 16 kilos. C’est un poids qui compte et qui fait que les mouvements d’appareil ne peuvent pas avoir lieu gratuitement, chaque mouvement compte, pèse. C’est une Arriflex. Une caméra qui n’est pas aussi bien dessinée que l’Eclair ou l’Aäton de Beauviala. Une caméra encombrante, copiée sur la vieille Arri des années 30, la caméra de Hitler. Mais elle est très solide. Je l’ai achetée il y a une dizaine d’années, parce que la caméra que j’avais avant se coinçait tout le temps (ce que j’indique dans le commentaire de L’enfant aveugle 2 [Blind kind 2] : « le film se bloque », on voit une caméra ouverte et du film qui bourre, ce n’est pas un effet de style, c’était la stricte vérité). Mais cette camera lourde et difficile à manipuler présente quand même un avantage, c’est ce que je viens de dire : que les mouvements d’appareil sont conquis sur la résistance matérielle de l’appareil même. Dans le travail sur le cadre, je suis de plus en plus porté à éliminer les mouvements flous. Depuis quelques temps j’ai un zoom, mais je ne l’utilise que dans des buts très précis. Par exemple pour faire une coupure dans un cadre fixe, une intervention marquée, par avancée ou recul brusque, net, très court…

La pulsion même du regard…

Van der Keuken. C’est ça… Depuis quelques années, quand j’interviewe quelqu’un, je tiens la caméra et je parle en même temps avec la personne. Il faut parler sans faire trop sauter l’image et opérer quelques changements d’axe à l’intérieur d’une phrase, car j’essaie de continuer l’interview, tout en continuant un « découpage » en angles et grosseurs de plans variés même si on perd quelques phrases d’image. D’où certains problèmes au montage…

Ce qui est intéressant dans tout cela c’est qu’en présence de tes films on est obligé de considérer que toi, tenant la caméra, tu as un poids matériel, un poids physique particulier, et on ne peut pas avoir un rapport au monde sans avoir un rapport à toi comme matériau, comme matière aussi. C’est peut être cela qui te met très à part de ce qu’on appelle les documentaristes. Ceci dit, que penses-tu de ce qui arrive de nos jours au documentaire comme catégorie, soit à la télévision, soit au cinéma ?

Van der Keuken. J’ai vu récemment Grey Gardens des frères Maysles. Deux femmes dans une maison en Amérique. Du cinéma-vérité. J’ai pensé que c’était très fort mais en même temps cela me révoltait beaucoup. Le film montre les relations entre une mère et une fille. La mère terrorise la fille. Elle a coupé depuis toujours toutes les possibilités de la fille. Elles vivent dans un univers clos. On voit vivre les deux personnages jour après jour. Du point de vue cinéma-direct c’est très conséquent, c’est du très bon travail. Mais moi, les questions de durée… j’aime énormément la durée au cinéma, seulement quand ça dépasse un sentiment de nécessité absolue, moi ça me donne la nausée. Ainsi par rapport au film de Wenders Au fil du temps [Im Lauf der Zeit]. Là, je ressens la durée comme une idée valable mais dépassant toute nécessité, je ne sais comment définir ce sentiment. Tandis que chez Straub et Huillet on sent que même si le plan est de 9 minutes 13 il ne fallait pas qu’il soit de 9 minutes 14… tu sens qu’on a tiré l’élastique le plus possible jusqu’au moment exact avant qu’il ne casse. Je ne saurais argumenter pourquoi dans un cas c’est bon et pas dans l’autre. Je crois que cela tient aux rapports entre les longueurs des différents plans et aussi aux grosseurs de plan. Je parlais du zoom tout à l’heure… Le vrai travail avec le zoom, le travail personnel, date de Diary [Dagboek]. C’est là que j’ai commence à l’employer comme une ligne droite — ce n’est donc pas une façon d’arriver plus ou moins élégamment en gros plan. Depuis Diary [Dagboek], au montage, j’essaie toujours de couper le départ du zoom — ce n’est donc pas un plan qui se met en mouvement mais déjà le mouvement. Le plan précédent est souvent un plan fixe. D’un plan fixe tu passes sur un autre déjà en mouvement. Là, je dirais, le zoom montre son identité. Et en même temps c’est comme un bras qui s’étend, un poing qui sort de l’écran. Je me rends compte maintenant que dans les panos aussi j’ai tendance à couper les débuts. Déjà dans New Ice Age [De nieuwe ijstijd]: plan fixe/plan fixe/boum (plan en mouvement). Ce qui est très musical et accentue les gestes. Le mouvement n’est pas un accident qui intervient dans une certaine façon de suivre un sujet, c’est un mouvement délibéré, un mouvement pris comme mouvement, qui ne devient image qu’après, en se stabilisant.

Au fond, il faut que tous les mouvements soient rapportables à une décision de quelqu’un. Il n’y a pas de mouvement naturel, il y a des choix…

Van der Keuken. J’essaie d’accentuer cette ambivalence du documentaire : que le matériel tourné est toujours documentation sur ce qui s’est passé sur place. Pas seulement la description de la place mais aussi ce qui s’est passé entre nous. Ma réaction physique à ce qui se passait, la réaction des gens à notre présence, etc, etc… Du coup il y a certaines choses qui ne peuvent pas rentrer dans mon esthétique disons de lignes nettes — de lignes latérales ou de lignes en profondeur ou de lignes haut-bas. Il y a des choses qui se produisent instantanément et qui sont de l’ordre de la confusion. Au montage, on doit quand même interpréter, juger ce qu’on a fait. Et certaines choses ne peuvent se traduire en formes claires dans le résultat final. Il y a donc forcément des mouvements qui ne vont pas dans ce schéma mais que je dois admettre parce qu’ils sont l’expression vraie de ce qui s’est passé et qui doit donc être conservé dans le film. Et là on retrouve, d’une autre manière, une des notions fondamentales du documentaire : qu’est-ce c’est vraiment la vérité (la vérité telle qu’on la ressent de ce qui s’est passé, de ce qui a eu lieu) et quelle est la forme correcte de son admission ? La question fondamentale est : quoi admettre ? Parce qu’on peut corriger, masquer énormément de choses au montage : d’un mauvais mouvement, on peut garder seulement un petit bout qui est bon, etc… Parfois il est nécessaire de faire prévaloir des temps faibles, des temps de confusion…

Parce que c’est plus proche de la vérité du tournage. Donc il y a une vérité du tournage. Une vérité de ce face à face : toi à la caméra comme matière et ce que la caméra cadre comme matière.

Van der Keuken. Et il y a aussi ce problème très concret qu’ont les gens qui montent des films tournés plus ou moins spontanément : tu as besoin d’éléments de transition, de petites scènes, pour passer d’une information à une autre et la matière te manque — parce que tu as mal filmé, parce que c’était emmerdant, parce que c’était guère inspirant, parce qu’il y a eu un pépin dans le son… Alors il faut bricoler le montage pour assurer le minimum de continuité, de compréhension. Cela aussi est un travail qui me donne un peu la nausée, parce que je suis alors en train de monter quelque chose qui n’existait pas, de masquer quelque chose ; il y a donc une vérité documentaire dans la fiction (cette fiction-là). Il faut alors se demander où commence la fiction…

Ce que tu décris là c’est un peu un processus dialectique. Il y a différentes phases et il ne faut pas seulement rattraper les fautes, les manques de la phase précédente, mais aussi inscrire cette phase comme moment.

Van der Keuken. Pour donner un autre exemple, un exemple inverse : il arrive souvent en tournant qu’on voie dans un ensemble de choses en train de se passer le plan qui sort du contexte mais qui peut se combiner avec d’autres plans déjà tournés. Là, l’idée d’autre chose naît spontanément. Là, dès le tournage, la situation se transforme en sa propre fiction. Là, je trouve, c’est quelque chose de tout à fait vrai et donc, dans le montage, il s’agit de retrouver cette impulsion qui a permis de décoller. Je crois que ça joue beaucoup dans un film, ces moments de transformation. Tu es par exemple dans la petite rue à côté, tu filmes les gens du quartier qui peignent le mur et tout à coup il y a un homme assez âgé qui se met à peindre un bateau à voile et ça se transforme, on part en voyage tout en restant sur place. Si c’était seulement une idée de montage, ça ne décollerait pas. Mais dans le tournage il faut être sensible à ce genre de choses. Trouver les itinéraires de l’émotion. Ce n’est pas conscient. En filmant le type qui peint le bateau je ne me dis pas : je vais le monter de telle façon, mais c’est un moment du tournage qui se situe à un autre niveau, une étape qui va permettre d’aller encore un peu plus loin dans le montage sans rien fausser, c’est une chose qui en germe était là. Ce que je trouve intéressant dans ce petit film, Le mur [De muur]. C’est de pouvoir monter, après ce type qui peint un bateau, un plan de mouettes qui s’envolent — une image archi-classique du documentaire hollandais — qui tout à coup devient autre chose. Ce sont de tels petits ou grands déplacements qui me passionnent, ce passage constant entre fiction et documents, et cela à travers tous les stades.

Ainsi, quand tu filmes, tu estimes, escomptes., soupèses, à chaque plan, les germes de fiction qu’il recèle ?

Van der Keuken. Ce n’est pas toujours conscient mais c’est ça. Déjà quand je faisais de la photo, avec cependant une notion plus forte de hasard, je sentais très bien quand j’étais dans un bon rythme… En général, dans la vie, je suis très peu sûr de moi. Mais quand j’ai la caméra en mains j’ai la certitude du « quoi faire », c’est étonnant, ça m’étonne toujours, c’est sans doute un besoin plus profond de se maintenir…

Parenthèse : tu cites le documentaire hollandais. C’est quoi pour toi ? Une tradition ? Une influence lointaine ?

Van der Keuken. Un peu… Ce que j’aimais bien quand j’avais 18 ans c’était les films de Herman van der Horst, des courts métrages sur des éléments de nature, la pêche, les digues, des films très rythmés et dont je garde un souvenir très vif. Van Horst était d’une mentalité très traditionnelle, royaliste, nationaliste, mais il avait le sens de la matérialité. C’était sur-monté, vlan, clac, clac, boum, boum… Avec aussi un sens très physique de l’espace. Et puis je me retrouve également dans Ivens. Par exemple Shanghaï ou La pharmacie [De apotheek]. La façon dont il entre en ville, je trouve cela magnifique, comment il fait passer les images pour arriver à son vrai thème, c’est très classique mais très vivant, il y a un bruissement continuel, une respiration, j’aime beaucoup ça. J’ai remarqué aussi comment il fait deux plans longs de bateau puis fuit un bateau qui passe très vite, une seconde, et puis ça continue avec une respiration lente. C’est osé et ça ne se remarque pas tellement. Et là aussi je retrouve le sens du travail matériel. Je crois que s’il y a un effet de ce pays sur moi c’est que tous mes films ont la main assez lourde. A l’exception de Vacances du cinéaste [Vakantie van de filmer] où il y a de la légèreté, du flottement, ils marchent tous comme ça : boum boum, très…

D’après ce que tu dis, on voit bien comment au montage tu travailles musicalement la matière filmée. Mais quand tu filmes, est-ce que tu as déjà des pensées de musique, de rythme de la matière filmique ?

Van der Keuken. Pas toujours, mais j’essaie aussi. Un exemple, pour moi marquant. Willem Breuker avait fait pour Velocity [Snelheid 40 – 70] une musique magnifique (avec John Tchicaï) que je n’ai pas toute utilisée faute de longueur d’images ; ça m’a fait de la peine. Quelques années plus tard, pour New Ice Age [De nieuwe ijstijd], je me trouvais à Lima, à un coin de rue — c’est devenu la séquence de l’entrée en ville avec les autobus qui passent — et tout à coup je me suis dis : maintenant je vais trouver de la durée pour faire de la place à une musique de Willem. Il s’agissait donc de faire des images pour qu’une musique autonome puisse avoir lieu. C’était assez paradoxal de se trouver à Lima et de penser : je vais faire des images qui puissent donner du temps à Breuker. Là, les rôles musique/images étaient renversés.

Est-ce qu’on n’a pas très vite des tics quand on filme toujours soi-même ?

Van der Keuken. Dans une certaine mesure, ces tics ne sont pas une mauvaise chose. Cela revient souvent à garder les meilleurs éléments d’un passé, à capitaliser une expérience qui libère du champ pour aborder d’autres problèmes. Il faut bien sûr être très critique pour ce genre de solutions… mais c’est un peu comme ces musiciens de jazz qui ont leurs phrases typiques qui reviennent régulièrement.

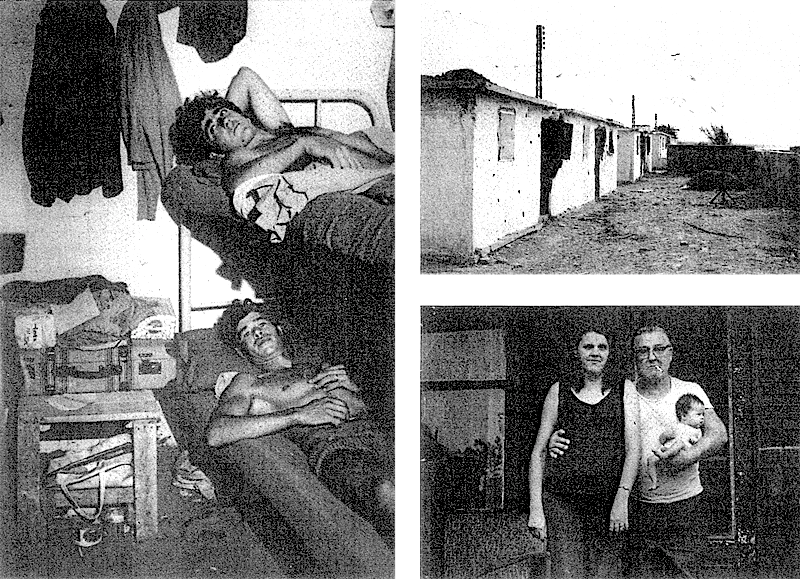

La question n’a de sens que par rapport à l’éthique. Au sens où chaque nouveau sujet, chaque nouveau corps, chaque nouvel espace, chaque nouveau thème devrait en toute logique impliquer de repartir à zéro. Sauf s’il s’agit des mêmes thèmes. Et à ce sujet, on peut dire que tu sembles avoir une prédilection pour tous les espaces sociaux, urbains, dans lesquels les gens sont gênés, à l’étroit, coincés, rivés. Cela va du gosse sur le terrain de basket aux lits étroits dans la péniche en passant par les gens rivés à (à côté de) leur télévision. Maintenant, tu dois être très conscient de cette constante. Mais comment est-ce venu ? A partir d’une réflexion générale sur le capitalisme, l’espace moderne ? Ou bien à partir du corps du caméraman et des problèmes qu’il rencontre ?

Van der Keuken. Dans mon cas, le contenu politique est sorti de la matière. Mais je crois que dès le début j’ai eu le sentiment de la lutte pour la vie, cette dépense d’énergie nécessaire pour rester en mouvement. Et on n’a pas le choix : il faut rester en mouvement. Dans Ben Webster [Big Ben : Ben Webster in Europe], le commentaire dit : une légende vivante mais un corps vivant. Et le film est axé sur cet énorme corps, sur ses déplacements, sur l’énergie nécessaire à ces déplacements. C’est le même type de montage que dans la péniche, quand la femme passe plusieurs fois d’une pièce à l’autre en se courbant. Contrainte et nécessité. Et pour moi cela est lié au thème de l’information, je ne saurais dire comment. Mais concrètement, par exemple, dans le cas des aveugles, recevoir des informations ça implique dix fois plus d’effort pour eux que pour ceux qui voient. Je crois que par ce biais l’effort physique, le travail physique, le déplacement physique, l’usure du corps deviennent le thème du courage. Oui, là je vois un thème héroïque. J’ai remarqué — je ne sais pas si c’est correct — que dans Ici et ailleurs (Jean-Luc Godard, 1976, red.), les Palestiniens qu’on voyait n’étaient presque plus physiques, qu’ils existaient presque exclusivement sous forme de mode d’information, ils étaient devenus comme des phénomènes lumineux organisés selon la forme d’information qui les concernait.

Ils sont pris uniquement dans la mesure où ils se communiquent ou communiquent de l’information.

Van der Keuken. Je pense surtout à la discussion au bord de la rivière. Pour moi, cela avait quelque chose d’immatériel. C’est juste une impression mais si cette impression est correcte alors je dirais que dans mon cas c’est exactement le contraire. Les gens sont pris dans leurs conditions physiques et ils doivent résister aux conditions physiques extérieures. De plus en plus l’accent est mis sur le décor comme barrière, sur l’objet comme quelque chose qui résiste à l’homme. Je ne peux pas boucler cela théoriquement mais il y a ce rapport-là. Dans Beauty [Beauty (de Schoonheid)] c’est central.

N’importe quel sujet que tu traites, tu procèdes beaucoup par analogies, mises en rapport avec de l’hétérogène. Dans le film sur Lucebert, le peintre, ce qui frappe d’abord c’est le montage en parallèle des tableaux avec la réalité espagnole, ces étalages de fruits très colorés, comme si la superposition des deux pouvait produire la vérité de la peinture, au moins dire quelque chose sur elle. Et puis on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de marquer des ressemblances, des rapprochements, des similitudes, mais des écarts irréductibles, des superpositions vaines en même temps qu’une sorte d’attraction irrésistible…

Van der Keuken. Cela est lié à des notions d’espace. Ce qui m’intéressait dans ce film pour Lucebert c’était le problème de la surface plate. Le tableau comme surface plate. Normalement un film sur l’art consiste à établir des analogies entre la réalité tridimensionnelle et la surface plate d’un tableau en prétendant que les éléments de cette surface plate ont toujours des rapports de similitude avec les éléments extérieurs. Le processus du film pour Lucebert est un peu l’inverse : on part de cette surface plate et on essaye de la percer pour arriver dans le réel. Cette trajectoire comprend trois étapes. D’abord une introduction historique : la révolte du quartier ouvrier, le Jordaan, au temps où Lucebert était enfant ; là je dis : « supposons que ceci soit le début du film », cela donne d’emblée le niveau fictionnel de l’entreprise, on ne peut pas annexer un événement historique, on peut seulement l’utiliser hypothétiquement. Ensuite vient le peintre au travail. Ces séquences se terminent toujours sur la même suite de plans : pour commencer, un pano vers le haut, contre le mur avec cette affiche de corrida et ces peintures et cette lumière rouge, un peu mystérieuse, puis un petit travelling avant, sur un chariot rouge dans un marché, puis la surface du tableau est rappelée à la mémoire, puis on arrive au monde extérieur. C’est une tentative pour traverser, disons le mur. La première fois on tombe sur les objets colorés de la rue, autrement dit sur le mouvement quasiment autonome de la couleur, la couleur comme sujet. Puis on retourne au peintre au travail, il y a la même suite des trois plans et de nouveau la rue, mais maintenant attaquée et comme pourrie par l’activité humaine, la viande, les crabes, les cactus, tout ce qui est résistant et menacé par la mort, il y a là un sens de l’éphémère, c’est une vue un peu abstraite mais qui joue par opposition à la première séquence de rues avec ses couleurs soi-disant pures. On revient au peintre une troisième fois, il est avec ses enfants, il y a donc développement là aussi, et après les trois plans de traversée du mur on arrive à des êtres humains dans la rue, le vendeur, la vieille dame avec son petit bouquet, les casseurs de cailloux, là c’est le réel social. Et là, la caméra participe beaucoup plus, bouge, suit… c’est la conquête d’un espace tridimensionnel à partir de la réalité du film et de la réalité du tableau qui sont des surfaces plates. Il s’agit donc bien de la démarche inverse des films d’art. A propos des plans montrant Lucebert en train de peindre, il y a ces cadrages qui passent à côté de lui, qui ne le quittent pas entièrement mais qui le quittent un petit peu. Cela traduit l’unité de l’intérêt qu’on porte à un personnage et de l’intention de signifier qu’il existe un monde extérieur à lui. Il y a toujours quelque chose à côté, toujours un hors-champ, et un hors-champ du hors-champ, etc… Ce qui s’articule là, c’est le sentiment que le réel spatial est une conception indescriptible. Je crois que ces légers décadrages soulignent le côté indescriptible du vrai réel.

On a effectivement le sentiment, avec ces décadrages — recadrages, que tu veux aussi indiquer qu’il n’y a pas de bonne place pour la caméra. Où qu’elle se mette c’est toujours un choix et un choix risqué. Il n’y a pas adéquation. C’est très intéressant que tu mettes tant de soin à choisir cadres et angles pour dire : attention, le choix est toujours dangereux, risqué. Dans le documentaire, cette question est toujours refoulée par l’illusion de la place juste — qui est souvent la place la plus paresseuse et la plus voyeuriste.

Van der Keuken. Quand je suis en train de tourner c’est aussi l’impression que je ressens… J’ai une amie photographe qui m’a dit un jour : il y a deux sortes de photographes (ou de cinéastes), ceux qui partent du bord et ceux qui partent du centre ; toi, tu es plutôt du bord. Et je pense que c’est vrai. Parce que ce qui m’intéresse c’est presque toujours ce qui s’introduit encore juste au bord du cadre, ce qui est presque off, les cinq ou dix centimètres les plus à droite ou à gauche. Quand je tourne, parfois j’essaie d’aller voir juste un peu vers la gauche ou vers la droite et puis il y a quelque chose de très insignifiant ou de trop signifiant qui s’introduit, alors je reviens…

Ce que tu définis par les rapports des bords et du centre c’est exactement le problème de l’aveugle qui veut toujours savoir jusqu’à quel bord il peut aller.

Van der Keuken. Dans son cas, il s’agit de son bras…

… ou de sa canne. Mais c’est la même chose qu’avec ta caméra. Bien sûr c’est un paradoxe de comparer l’aveugle à celui qui voit mais finalement il s’agit du même problème : jusqu’où j’ai pied.

Van der Keuken. Mais pour lui c’est quand même une question de vie ou de mort. Le cinéma est quand même largement une expérience esthétique mais qui peut dans certaines conditions, devenir générateurs de connaissances et d’action.

Pour un cameraman, sauf dans une problématique bazinienne que tu cites quelque part, c’est rarement une question de vie ou de mort. On fait beaucoup de surenchère en ce moment sur le fait de risquer sa peau en prenant des images. Il y a eu ce cameraman au Chili qui a filmé sa propre mort…

Van der Keuken. Bien sur, lui il ne l’a pas voulu.

Question un peu abrupte et morale : qu’est-ce qui se passe quand on filme des aveugles ? Autrement dit : quand il ne peut y avoir de réappropriation de la part de ceux que tu filmes…

Van der Keuken. Cela n’est pas plus dramatique que pour d’autres personnes. Le problème de la réappropriation est avant tout social. Bien sûr, dans le cas des aveugles, cela est dramatisé par les conditions physiques mêmes. Mais très souvent quand on filme des gens d’une autre classe que celle à laquelle j’appartiens, je veux dire des gens d’une classe qui possède moins de pouvoir ou pas de pouvoir du tout, on se retrouve devant la même impossibilité de réappropriation, mais elle est masquée. Les gens que j’ai filmé à Lima dans la communauté de Villa el Salvador ont revu le film : en quoi cela les sert-il dans leur lutte ? C’est là que j’ai pu évaluer la grande relativité de faire des films.

C’est très important, ça. Il y a toujours eu chez les cinéastes militants cette idée — que nous avons nous-mêmes défendue un moment — qu’il était important que tes gens se réapproprient leurs images, qu’elles deviennent une arme de lutte pour eux. Le cinéaste était censé les aider en faisant le film…

Van der Keuken. En principe c’est correct.

Bien sûr. Et ça arrive quelquefois. Simplement on avait oublié que le cinéma pouvait aussi avoir l’effet inverse, de déstructurer, de porter les contradictions à un tel degré d’exacerbation que cela aidait les gens, certes, mais à la manière d’une douche froide ou d’un traumatisme. Par exemple Godard, s’il aide les gens c’est de cette façon. Et là il faudrait peut-être que tu dises ce que tu en penses, parce que c’est le problème que se posent tous ceux qui pensent un peu leur pratique en termes politiques.

Van der Keuken. Là où j’ai vu le problème très nettement c’est avec le triptyque Nord-Sud. Il s’est produit un enchaînement de projections assez curieux. Le deuxième film, White Castle [Het witte kasteel], a été tourné en partie dans le camp d’été du ghetto de Colombus, USA. J’avais amené une copie de Diary [Dagboek], le premier film du triptyque, comme une carte de visite, regardez, c’est un peu ça que je veux faire chez vous. On a projeté le film aux jeunes, en majorité noirs, de 13 – 18 ans. Ils étaient absolument emballés — parce que Diary [Dagboek] comprend de nombreuses séquences tournées en Afrique. L’identification au film passait par là, par ces images de l’Afrique. Et du coup, le texte poétique/politique qui articule les diverses séquences n’était pas pour eux un problème. C’était un fonctionnement assez intéressant du film. L’entrée qu’ils avaient — l’Afrique – leur permettait un rapport assez correct avec la globalité du film et le débat qu’il introduit sur la centralisation du pouvoir, la vitesse, l’énergie… Ce qui j’ai filmé à Colombus a été intégré dans White Castle [Het witte kasteel] de façon fragmentée — pour pousser le travail de signification de chaque image. Par cette fragmentation, l’image était écartée, très loin de celle que les jeunes de Colombus avaient de leur situation. Quand le film leur a été projeté, leurs réactions ont été plutôt négatives. Ils trouvaient ça sinistre, ils se demandaient pourquoi tout était brouillé, qu’est-ce qu’ils avaient à faire avec les gens de Formentera, Espagne… Un peu la même réaction s’est produite plus tard avec New Ice Age [De nieuwe ijstijd]. Un ami avait ramené une copie à Lima. Les réactions : on ne comprend pas pourquoi on est comparé à des ouvriers en Hollande qui sont sourds, alors que nous on est normaux. Le décalage était très fort. Nous, occidentaux, nous considérons la pauvreté comme anormale, eux non… D’un autre côté, en Hollande, il y a eu cette réaction : pourquoi représenter l’ouvrier hollandais comme un sourd ? Ce qui est un peu l’inverse. Ici, les gens disaient : de l’anormalité il a fait du normal. Là-bas : du normal il fait l’anormal. C’était amusant et grave en même temps. Il faut dire qu’à Lima il y avait aussi ceux qui disaient : le développement qu’on nous montre en Hollande, c’est ce qui pourrait nous arriver aussi si nous ne faisons pas très attention. Ce qui allait dans le sens du film : remettre en question toute une conception du « développement ».

Ce qu’on voit bien quand même c’est qu’il s’agissait d’imaginaire, de gens qui n’existent pas dans les images dominantes. Alors si tu viens dans un ghetto noir américain avec un film sur l’Afrique, ils ne vont pas être très regardants sur ce que le film dit vraiment sur l’Afrique, parce que pour eux l’Afrique, est ce qui débloque l’imaginaire. Mais quand, par la suite, tu leur retourne leur image actuelle, et en plus mixée avec celle des espagnols de Formentera, là le rejet est inévitable. Ce n’est pas étonnant du tout. A moins d’être quasiment serviles, les cinéastes ne peuvent pas satisfaire à cette demande-là.

Van der Keuken. Je voudrais quand même ajouter au sujet de mon film Les Palestiniens [De Palestijnen] que là, autant qua je sache, l’acceptation a été complète de la part des Palestiniens, des Arabes qui ont vu le film. Mais dans ce cas, il s’agit de gens en position de lutte, qui ont déjà défini l’objectif de leur lutte et donc qui ont déjà commencé par accepter leur état de pauvreté ou d’impuissance et qui l’ayant accepté ont pris les armes pour en sortir, oui, là on peut servir leurs intérêts. Pour les autres c’est plus difficile. Parce que justement une des caractéristiques des gens opprimés c’est qu’ils ne peuvent accepter leur oppression comme telle, l’image de leur impuissance…

Hier soir, nous discutions et vous disiez que la « prise de conscience », telle qu’on la présente en général, c’est plutôt un mythe. Et moi je disais : si on se représente la prise de conscience comme des chocs, des changements, des déplacements à l’intérieur des différentes couches de la personnalité, oui ça existe. C’est quand même la seule tâche que j’assigne au cinéma, parce que s’il n’y a aucune possibilité de prise de conscience, on ne voit pas très bien à quoi tout ça rime… Cela revient simplement à dire que les films, comme les expériences, les rencontres, les mots, les critiques, peuvent fonctionner comme « eye-openers » ; il me semble que, quand ça arrive, ce sont des individus qui sont touchés par mes films et là il me semble qu’il peut y avoir prise de conscience.

Oui, mais cela n’implique pas forcément que les gens soient conscients de ce qui se passe en eux au point de dire : ah oui, je prends conscience ! Ce serait plutôt du côté de la phrase d’Eisenstein : « labourer le psychisme du spectateur ».

Van der Keuken. Il faut que le spectateur sache ce qui lui arrive. Mais en même temps, je crois qu’on ne peut jamais dépasser le mouvement social dans lequel on est pris. C’est un problème qui s’est posé à moi à un certain moment, quand j’ai fait Diary [Dagboek]. Le film finit sur le mot « révolution » et puis le lendemain tout est comme avant. Ce mot de « révolution » ne voulait-il donc rien dire ? Il ne faut quand même pas oublier que le film, cet ensemble d’informations et d’idées, est ensuite recueilli dans le mouvement social. On ne connaît son effet qu’au moment où quelque chose se met à changer dans la société ; c’est la seule gratification que l’on puisse avoir. On ne peut pas mesurer une prise de conscience en termes collectifs mais je crois quand même que s’il y a quelque chose qui se met en marche, le film peut constituer un moment dans un processus de prise de conscience. Ceci dit, je vois la fonction du cinéma à ce niveau-là comme très, très relative, car les problèmes des gens se jouent toujours au niveau de leur quotidien et je trouve important de souligner dans la forme même du film que la vraie lutte se trouve en dehors du film. C’est aussi le problème du hors-champ. C’est-à-dire que le film est un fragment très incomplet, très arbitraire, du réel, mais que ce réel est dans chacun des personnages et dans tout ce qui est autour d’eux. Le film est seulement un découpage assez arbitraire et en cela déjà, il y a fiction.

Mais rien que pour prendre au sérieux cette idée, que le film est un fragment nécessairement incomplet, est-ce qu’il n’y a pas déjà un énorme travail de « prise de conscience » ? Si les gens percevaient les images comme incomplètes, c’est alors qu’ils seraient obligés de les prendre au sérieux. Comme images et comme fragments. N’est-ce pas là un peu le programme fou du cinéaste ? La prise de conscience du spectateur en tant que spectateur et qu’à partir d’images toujours partielles, il peut avancer quand même. C’est un travail énorme. Il est certainement plus gratifiant pour les cinéastes militants et pour leur public de simuler dans des films de fiction des prises de conscience globales qui sont en général des simulacres, voire de la frime…

Van der Keuken. Oui. C’est le caractère relatif du produit-film. Et cette relativité, on peut l’exprimer par l’emploi de la juxtaposition qui est un élément constitutif de la forme de beaucoup de mes films. Mais là aussi il y a un problème, car cette juxtaposition est souvent prise par le public pour une comparaison : ainsi on croit que dans le Triptyque Nord-Sud les pays pauvres et les pays industrialisés sont comparés, mais si on y regarde d’un peu plus près, on voit que les deux choses sont en fait incompatibles, ne serait-ce que par les dimensions dans lesquelles elles sont présentées. Dans The New lce-Age [De nieuwe ijstijd], la troisième partie du Triptyque, on montre une famille hollandaise et dans des séquences qui tournent autour de quelques détails de sa vie. Ou bien c’est le processus exact de leur travail, ou bien le discours que tient la mère à la fille sur le problème de la surdité. Ou encore ce sont les rapports entre les deux soeurs qui se tiennent enlacées en quelques plans très courts, ou la visite d’une des filles à sa soeur sourde-muette. Ou même les trois lits des jeunes filles qui sont filmés longtemps, trois lits filmés séparément, avec insistance, selon un certain découpage, un choix, qui peut sembler arbitraire vis-à-vis d’une conception « normale » (qui veut que chaque élément du film représente une partie à peu près proportionnelle du tout, de la réalité des personnages que le cinéaste est censé connaître). Face à cette conception classique du cinéma, où, dès qu’on voit un personnage, on doit aussi savoir comment il mange, comment il pisse, comment il fait l’amour, etc., moi, je dirais le contraire : je ne sais rien d’autre du personnage que ce qu’il y a sur l’écran. Dans le film, il y a donc la présence de ce qui est là, mais qui existe seulement en fonction de l’absence de tout ce qui n’est pas là. Donc, le trou, le négatif, l’absence sont un élément constitutif de la forme de mes films. Le trou est né de la juxtaposition, ou peut-être la juxtaposition est née du trou. Et dans le cas d’un emploi dialectique de différentes coupes du réel juxtaposées dans un film, je dirais : dans l’absence d’une partie des images existe la présence d’une autre partie des images. C’est un peu comme la coexistence du plein et du creux : bien qu’on puisse les voir séparément, ils ne peuvent exister l’un sans l’autre. Pour en revenir à ces images de The New Ice-Age [De nieuwe ijstijd], on voit que cette famille de travailleurs du Nord de la Hollande est décrite à l’aide d’éléments très détaillés, tandis que l’autre partie, la partie « Amérique latine », c’est quelque chose qui s’étale sur quatre siècles et sur toute une société. Cela devrait décourager celui qui veut y voir une comparaison parce qu’il s’agit de deux parties inégales. Et c’est cette « incomparabilité » qui correspond le plus à la réalité. On ne peut pas mettre sous le même dénominateur tous les phénomènes du monde.

A propos de L’enfant aveugle [Blind kind], c’est un film que tu as refait. Comment, dans le deuxième film, Herman Slobbe devient-il un personnage à part entière ?

Van der Keuken. Le premier film sur les aveugles, qui date de 1964, c’est un peu le premier film dans lequel je me suis senti « dans mon élément ». Avant, j’avais fait des petits films où il y avait des moments qui me tenaient à coeur (vous en avez vu quelques citations dans Congé du cinéaste [Vakantie van de filmer]). Il y avait ce plan de 1960 où l’on voit un garçon qui joue au basket avec une espèce de mouvement répété que je sens encore. Il y a le poème de Lucebert intitulé « Il y a tout dans le monde » dans un petit film de 1962 sur des images de pierres et de plantes. Mais à part ça, le premier film avec un résultat plus complexe et plus de références à l’extérieur, c’est le premier Enfant aveugle [Blind kind]. J’étais venu à ce sujet par un bouquin publié par l’institution des aveugles où l’on décrivait la façon dont l’enfant aveugle se forme une réalité, une image du monde et — ce qui était assez impressionnant et même assez inimaginable — la façon dont il doit conquérir le monde à partir d’une position foncièrement égocentrique ; parce qu’il est là avec son corps et que ce qui est autour de lui se construit à partir du toucher et que le monde n’est donc jamais plus grand, ou plutôt ne va jamais plus loin que la longueur de son bras.

Il y a l’oreille…

Van der Keuken. Effectivement, l’oreille sert beaucoup à structurer le monde, mais je crois que les relations entre les qualités tactiles des choses et le son ne peuvent venir qu’une fois que cette réalité des choses a été explorée corporellement, physiquement. Alors l’aveugle doit toujours repartir de Herman Slobbe et Johan Van der Keuken sa propre présence physique et élargir peu à peu le monde. C’est tout à fait le contraire de notre façon de fonctionner : nous sommes capables d’attraper instantanément des signaux venant de tous les côtés et de très loin aussi bien que de très près et, à partir de ces signaux, de structurer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors cela m’a donné l’idée qu’il ne s’agit pas seulement d’une image différente de la réalité, mais vraiment d’une autre réalité, fondée sur d’autres données. Et justement, parler de cela permettait de définir le travail cinématographique par le manque. Là aussi, on pourrait parler d’un trou. Il s’agissait donc d’essayer de remplir un trou avec l’image, de faire valoir l’image par la non-existence de l’image. C’est pour cela qu’il ne faut pas dire que la cécité, c’est un état de noir, parce que cela établirait un rapport entre la lumière et le noir, mais que c’est une absence. C’est l’absence du blanc, l’absence du noir… Dans le fait de filmer des aveugles, il y a deux choses. D’un côté il y a ces enfants aveugles précis, qui existent, qui doivent se débrouiller et là, il y a un drame humain. Et puis, il y a cette obsession de montrer quelque chose qui ne peut pas être montré et qui signifie par là que notre réalité à nous ne peut pas non plus être décrite. C’est la plus grande fiction. On doit se rendre compte que ceux qui sont nés aveugles ne peuvent pas vraiment concevoir ce qu’est un film. Alors c’est, disons, la fiction totale. Quelque chose d’absolument relatif. Qu’on soit aveugle ou non. Donc, pour en revenir à mes deux films sur les enfants aveugles, le premier permettait de dégager quelques principes généraux et j’avais le sentiment qu’il faudrait un jour faire quelque chose de plus axé sur un personnage… Car les aveugles n’existent pas seulement en groupes, ils existent aussi en tant qu’individus, comparables à chacun d’entre nous. C’est une question qui se pose toujours à moi : comment je serais si j’étais dans la position de Untel ou de Untel ? Je crois que cette question est un moteur très puissant dans beaucoup de travaux artistiques. J’ai donc gardé cette idée en tête et, entre temps, j’ai fait deux films : Beppie (1964 – 65) et Quatre murs [Vier muren] (1965). Beppie est un film très populaire en Hollande, peut-être du fait qu’il était assez impressionniste du point de vue de la forme. Quatre murs [Vier muren] est un film sur la crise du logement. Ce cheminement vers des préoccupations sociales a dû se retrouver dans le second film, intitulé cette fois d’un nom propre : Herman Slobbe, l’enfant aveugle 2 [Herman Slobbe, blind kind 2] : un garçon au moment de la puberté, qui doit se débattre avec son environnement pour se frayer un chemin, se faire une position, se créer un monde, pas seulement du point de vue de la perception, mais aussi du point de vue social. Et là, la cécité n’est pas seulement un autre mode de perception mais aussi bien un champ de luttes sociales. Le film est important pour moi en ce sens que c’était la première fois que des images venant de l’extérieur s’imbriquaient dans la construction du film. L’idée d’une réalité délimitée — même pour la durée provisoire d’un film — était détruite. Il y avait donc cette idée et d’autres images qui faisaient écho à cette disruption matérielle, des images de réalités politiques de l’époque, comme le bombardement de Hanoï ou le meurtre de James Meredith au Mississippi. Et puis, à la fin du film, nous quittions Herman Slobbe et le commentaire disait : « nous laissons tomber Herman… ». Et le film montrait déjà des images d’un film postérieur (Un film pour Lucebert), des images tournées en Espagne. Tout ça pour introduire dans la forme même du film l’idée qu’un film est une chose très fictive et très relative par rapport à la vie quotidienne des sujets ou des groupes de gens filmés et à leur vérité. Le film est né du contact éphémère avec une réalité, mais il ne peut pas résoudre les problèmes dans la réalité. Par ailleurs, c’est ainsi que s’établit le lien entre le politique et le travail sur la forme, car comment intégrer dans une forme ce qu’on ne peut pas intégrer dans la vie ? C’est la lutte entre les différents éléments du film qui devient le principe constructeur et cette lutte, je crois, est devenue par la suite le sujet même du Triptyque Nord-Sud.

Comment interpréter la dernière phrase du commentaire : « Au revoir ; chouette petite forme… »?

Van der Keuken. Mais je dis aussi : « Chaque chose dans un film est une forme ». Par là, je voulais m’en prendre aux malentendus habituels sur le documentaire. Ce n’est pas du documentaire, ce n’est pas du vrai non plus : c’est une forme, de la matière formée et transportée, de la fiction. Et puis, je reprends et je dis : « quand même, c’est quelqu’un avec qui j’ai vécu : au revoir ! ». Herman existe dans la fiction et en même temps dans le réel. Faire du cinéma, je crois, c’est essayer d’organiser le plus véridiquement, le plus directement, un processus de pensée à partir d’images extraites de la réalité visible ; une pensée qui, idéalement, ne pourrait pas avoir lieu dans un autre medium, une pensée inséparable du fait qu’il s’agit d’images mouvantes, avec du son. Quand je vois mes films rétrospectivement, je vois bien qu’il s’agit du travail de quelqu’un qui appartient à une certaine classe, la classe moyenne. Mon père est mort le 26 janvier dernier, donc quelques semaines après cet entretien. Je suis heureux à cause de la grande compréhension qui a existé entre lui et moi ses dernières semaines. Ma mère était une institutrice venue du Nord, belle, fraîche, avec une grande sensibilité artistique et des points de vue sociaux assez limités, il me semble ; une intuition métaphysique et une mentalité très terre-à-terre en même temps. Comme elle est morte en 1960, je dois deviner. On n’était pas très libre vis-à-vis de son corps dans notre famille. Mais évidemment, ce n’était pas exceptionnel en Hollande calviniste (« calviniste » bien que nous, nous n’étions pas croyants). Le père de ma mère était le grand-père socialiste, de tempérament artistique, qui m’a appris à photographier dès l’âge de douze ans et dont j’ai essayé de faire le portrait dans Congé du cinéaste [Vakantie van de filmer]. La classe moyenne… enfin… mon père est venu des bas-fonds de la société ; il a monté, par son talent, par son intelligence, et assez seul il a traversé différentes couches de la société. Il est devenu professeur et directeur de lycée et il a fait beaucoup de manuels scolaires. C’est donc une certaine classe moyenne en ce sens aussi de quelque chose qui renvoie à un passé de sous-prolétaire. Alors si on dit « classe moyenne », qu’est-ce que ça veut dire ? Dans le nord de l’Europe, pour quelqu’un qui appartient malgré tout à cette classe moyenne, mais qui essaie de changer la conception qu’il a du monde, ça passe forcément par la question, disons, des « autres »… Par exemple les Noirs et ce qu’ils représentent à un certain moment : le Tiers-monde, tout ce passé colonial qu’on n’a pas appris à l’école et dont il faut prendre connaissance et conscience… Le thème du Noir hante mes films et dans Herman Slobbe il est comme une contre-image de l’aveugle. Je l’ai proposé à Herman qui l’a accepté sans problème, dans la mesure où il tire beaucoup de choses de sa connaissance de la musique et qu’il affirme comprendre dans le Rythm and Blues le rapport entre cette musique et la condition des Noirs. Ceci dit, je crois qu’on peut critiquer ce rapprochement dans la mesure où, quand même, la cécité c’est un handicap, une donnée négative qui devient un thème social, tandis qu’avec les Noirs c’est évidemment la société blanche qui a transformé une caractéristique raciale et une culture en handicap, donc le contraire. Bon, je crois que jusqu’à Diary [Dagboek] inclus, dans mes films, c’est toujours le cinéaste qui parle pour les autres, c’est-à-dire des gens défavorisés par rapport à lui-même. Je crois que depuis, j’ai essayé de créer un espace dans lequel il soit possible à l’autre de parler pour lui-même. C’est là qu’est le problème. Dans un film comme Les Palestiniens [De Palestijnen] c’était accepter le fait que faire le film, c’était être capable de trouver le juste milieu entre parler et me taire.

Et ton dernier film ?

Van der Keuken. Je fais un film intitulé The Flat Jungle [De platte jungle] sur la Waddenzee, « La Mer des Terres humides ». C’est une mer intérieure, séparée de la Mer du Nord par une rangée d’îles avec des espaces entre ces îles par lesquels passent les marées, ce qui fait que la mer, toutes les six heures, se retire. Cela donne une région, un milieu naturel tout à fait exceptionnel, avec des formes de vie assez rares, un type de nourriture pour beaucoup d’animaux qui ne pourraient pas vivre ailleurs, un carrefour pratiquement unique pour les oiseaux migrateurs. La Mer des Terres Humides du Danemark. C’est vraiment la dernière région naturelle un tant soit peu importante dans notre pays. Il y a une organisation en Hollande qui lutte contre la destruction de ce milieu naturel par l’industrie, les militaires, et tout le « progrès » ! Et ils m’avaient demandé de faire un film.

C’est donc un film de commande ?

Van der Keuken. Oui. J’ai d’ailleurs fait d’autres films de commande. Pour la plupart de mes films, j’ai proposé le sujet moi-même, le plus souvent dans le cadre de la VPRO, chaîne de télévision appelée « libre-protestante », mais qui n’a plus rien à faire avec la religion depuis dix ans, et qui est, en fait, parmi les plus progressistes dans le système de la télévision hollandaise. C’est un système où il y a une répartition des temps d’émission et des moyens financiers selon les différents groupes politiques, sociaux et religieux ; les possibilités étant définies selon le nombre d’adhérents de chaque groupe. La VPRO est une petite chaîne qui m’a donné une liberté entière dans l’élaboration des sujets. Mis à part La jungle plate De platte jungle], j’ai fait quelques autres films de commande comme Vélocité : 40 – 70 [Snelheid : 40 – 70] pour commémorer la libération d’Amsterdam en 1945 (significativement, on a choisi la date de 1940, ce qui correspond au début de la guerre chez nous. Avec l’écrivain [Gerrit Kouwenaar, avec qui je travaillais, on a voulu montrer la continuité de l’état de guerre ; on a donc pris 40 – 70 et non 45 – 70. Ce qui montre un peu la liberté que l’on prenait vis-à-vis de la commande.) Et j’ai fait Les Palestiniens [De Palestijnen] pour le Comité-Palestine. Là, je me suis vraiment senti lié au point de vue politique du comité, dans la mesure où il était aussi le mien. Il fallait définir un ensemble de points de vue politiques communs. Et maintenant, avec La jungle plate [De platte jungle], j’ai aussi essayé d’élargir et de transformer l’idée d’une commande, parce que d’une part, les organisations écologistes tendent à avoir une vision restreinte des possibilités du cinéma, et d’autre part, il se trouvait que l’Association pour la protection de la Waddenzee avait besoin de quelque chose de plus nouveau, de plus large. On a discuté de cette question pendant six mois et finalement j’ai fait le projet d’un film où on ne mette pas l’accent sur le lieu naturel, mais sur les hommes qui vivent dans cette région, qui y gagnent leur pain, qui, d’une façon ou d’une autre, entretiennent des rapports économiques avec ce milieu. Et à partir de là, arriver de nouveau à décrire la nature. Et c’est bien sûr une nature humanisée (il n’en existe plus ou presque plus d’autre). On s’est donc mis d’accord sur cette idée. Je pense qu’il y a déjà dans Diary [Dagboek] une forte dimension écologique, plus que dans les autres films du Triptyque. Mais dans le Triptyque, il n’y avait pas la moindre possibilité pour moi de connaître vraiment mon sujet : il fallait donc tout le temps faire sentir qu’il s’agissait d’images thématiques qui n’épuisaient pas le sujet. Tandis qu’ici, avec la Waddenzee, en Hollande, il m’est quand même possible de connaître le problème dans beaucoup plus de ses détails et de ses ramifications. Après avoir lancé ce grand coup de dés qu’était le Triptyque, il me semble juste pour moi-même d’essayer de me discipliner et de parler plus précisément des rapports très réels qui existent entre les gens et leur milieu naturel. Je crois aussi profiter de l’expérience des Palestiniens [De Palestijnen] et surtout de Printemps [Voorjaar] où la parole devient quelque chose de beaucoup plus fort et où les problèmes sont posés par les gens eux-mêmes. C’est dans leur façon de poser ces problèmes et dans les contradictions dans la façon dont ils les voient que l’information passe. C’est un changement important : le cinéaste devient quelqu’un qui réagit plus nettement, qui traite plus d’égal à égal avec ceux et ce qu’il filme. Il y a comme ça des moments d’expansion et des moments de recul : on a, à certains moments, besoin de s’attaquer à des grands ensembles et à d’autres de préciser certaines choses. Je n’exclus pas la possibilité de filmer de nouveau dans des pays lointains, mais ce sera d’une autre façon…

Comment penses-tu la place de la prise de son dans tes films ?

Van der Keuken. Je travaille beaucoup sur le son. Sans que cela implique un fétichisme de la technique. J’ai toujours travaillé avec l’Uher 4200, parce que je n’avais pas assez d’argent pour acheter un Nagra, qui coûte au moins six fois plus cher. Jusqu’à il y a cinq ou six ans, disons que beaucoup de cinéastes ici travaillaient avec le Uher. Comme il y a eu un représentant qui a très bien poussé Nagra sur le marché hollandais, en deux ans, on s’est mis à croire qu’on ne pouvait plus travailler sans Nagra. Effectivement, je crois que l’Uher est un appareil un peu plus léger, vulnérable (aussi en ai-je deux pour parer à ce risque). Mais quand même, le problème n’est pas uniquement là. Sans doute le Nagra peut faire mieux certaines choses, comme capter les sons très bas, très doux, mais mon travail à moi consiste plutôt dans l’échange avec le preneur de son (et celui-ci est toujours un ami ou Nosh, ma femme). Le rapport entre la voix et le bruit de fond, ça c’est très important, ça m’intéresse beaucoup. Mais je crois que le travail le plus important est fait au montage. D’abord parce que ça consiste à enlever tous les sons parasites. Et moi, mon parti pris, c’est que s’il y a des bruits qui apportent un accent là où il ne doit pas y en avoir, sans que le hasard apporte quoi que ce soit, il faut corriger, enlever et alors, c’est un travail fou. Même si la qualité sonore de base, le son cru, tel qu’il est, n’est pas spécialement beau, une fois retravaillé, il s’améliore souvent de 50%, parce qu’on le retravaille, mais en respectant son caractère premier. C’est un peu la même chose qu’avec le travail de la caméra. Je pense que dans le son, il n’y a pas seulement l’espace sonore tridimensionnel qui s’ajouterait à l’image. Naturellement cette dimension est là aussi. Mais le son est aussi une matière à travailler librement. Il faut trouver là aussi une tension entre ce qui, du son, appartient à l’image et ne peut être séparé de cette image, et ce qui peut être libéré de l’image pour être traité comme une matière autonome. Il y a une partie de fidélité à la prise directe et une partie où le son se forme de façon plus autonome. Et là, j’ai à ma disposition différents moyens, comme de considérer le son comme une couche autonome qui se trouve derrière ou devant l’écran. Je dirai généralement qu’une couche sonore très dense et très marquée — comme par exemple dans la séquence de l’entrée à Lima dans The New Ice-Age [De nieuwe ijstijd] où l’image joue un rôle d’arrière-fond à un ensemble sonore composé de la musique de Willem Breuker, mêlée à de très forts bruits de trafic — forme une espèce de barrage entre le spectateur et l’écran. Là, si on coupe, on interrompt ce barrage et on fait littéralement un trou dans le son. A travers ce trou, l’image peut venir vers le spectateur. Mais pour connaître le rapport spatial entre la musique et l’image, il faut aussi tenir compte de la composition, du mouvement, de l’effet de perspective dû à la longueur de la focale employée et des couleurs (dans les images) et du rythme (dans le montage). Dans cette scène de l’entrée à Lima, la densité optique et rythmique et les couleurs (les autobus jaunes, les vêtements colorés, les panneaux publicitaires « Marx-Lenin » et « Coca-Cola », avec beaucoup de rouge) sont telles que l’image lutte avec le son pour occuper le premier plan. L’image elle-même a tendance à se situer devant la surface de l’écran. C’est seulement quand le son devient moins intense et l’image plus large, tournée avec une focale plus courte, qu’on obtient une impression de profondeur dans l’espace. Cela a son prolongement dans le travail sonore et là, ce qui m’a beaucoup enrichi dans le travail de Willem Breuker, c’est l’ancrage de la musique dans les qualités et les structures de tous les bruits et de tous les sons dans la bande sonore elle-même. Donc, la musique n’est pas quelque chose qui joue derrière les images ou sous les images, elle peut jouer devant les images et elle peut aussi s’ancrer ou se fondre dans une bande sonore déjà montée. Dans le même film, on peut donner l’exemple du flûtiste dans les Andes : c’est un type qui joue seul sur sa flûte et j’avais demandé à Willem de faire une espèce de couche musicale dans les notes graves pour donner une sorte de base sur laquelle pourrait reposer cette flûte. Il a donc porté cette idée à sa vraie forme musicale en écrivant une seconde voix avec des cuivres pour soutenir la flûte. Et là je trouvais que c’était une idée assez belle et même une attitude très correcte vis-à-vis d’une culture du Tiers-monde. Littéralement : de soutien. C’est à la fois un rapport symbolique et pour le musicien une façon très réelle de se servir de son métier. C’est une idée de bande sonore comme support où peuvent se rencontrer différents espaces sonores. Et mes films sont souvent organisés ainsi, pas tellement selon une progression de contenu, mais selon une alternance d’intensité sonore et de moments de silence. Significativement, mon premier travail un peu personnel, entrepris en 1960, s’appelle Un moment de silence [Even stilte].

Venons-en à la question de la réception de tes films. Comment sont-ils distribués ?

Van der Keuken. Tous mes films sont passés à la télévision. On fait le maximum pour informer les gens avant qu’ils ne passent, pour les montrer aux critiques de cinéma, de façon à obtenir aussi des réactions de gens plus spécifiquement intéressés au cinéma. Je crois qu’en Hollande, depuis quinze ans, il y a un certain public qui suit ce travail de film en film. Ceci contraste avec l’étranger où cet intérêt est plus récent. Ce qu’il y a d’intéressant dans ce travail, c’est tout le cheminement, la formation et le développement des idées sur une longue période, alors que dans le cinéma il faut convaincre avec un seul résultat, une fois pour toutes. Ceci dit, je vois la télévision comme quelque chose de très problématique, mais je dirai qu’elle a au moins de la valeur par la négative : c’est ne pas être absent. Qui que soit qui peut être présent dans le cadre offert par la télévision avec quelque chose d’un peu destructeur, c’est déjà pas mal. Ensuite, la plupart du temps, les films sont repris et des copies sont tirées par la Cinémathèque, le Filmmuseum d’Amsterdam (qui distribue les films dans le circuit non commercial, pour toutes sortes de groupes à travers le pays). Et puis on fait des échanges avec ceux de mes films sous-titrés en anglais avec d’autres cinémathèques et d’autres institutions dans d’autres pays. Il y a quelques films qui sont chez Fugitive Cinéma et il y a quelques films qui sont dans la filmothèque du ministère de la Culture, films qui ont été financés par ce ministère. Je crois que mes films ne sont pas fondamentalement difficiles, mais qu’ils ont quand même besoin d’un cadre social pour fonctionner et que des cinéastes, en tant que personnes isolées, ne peuvent pas créer ce cadre.

Dans la revue Skrien, tu tiens une rubrique que tu signes « Le petit entrepreneur»…

Van der Keuken. Pour moi, ce titre était un peu ironique, mais c’était pour souligner ce fait que je suis un petit entrepreneur. Tout cela tient aux contradictions dans lesquelles on se trouve. D’une part, on est pour la société socialiste et d’autre part on est sans cesse obligé de mobiliser un peu d’intérêt pour son travail personnel afin de pouvoir trouver de l’argent, afin de montrer son travail etc. Dans la pratique quotidienne, on est amené à pratiquer un peu le contraire de ce qu’on préconise. Alors on est un entrepreneur sans capital.

Propos recueillis par Serge Daney et Jean-Paul Fargier (janvier 1978, Amsterdam)