Le mandat de la masculinité (fragments)

J’appelle pédagogies de la cruauté tous les actes et pratiques qui enseignent, habituent et programment des sujets pour transmuter le vivant et sa vitalité en choses. En ce sens, ces pédagogies enseignent quelque chose qui va bien au-delà de la tuerie, elles enseignent à tuer avec une mort dé-ritualisée, une mort qui ne laisse que des résidus à la place du défunt. La traite et l’exploitation sexuelle pratiquées de nos jours sont les exemples les plus parfaits et, en même temps, les allégories de ce que j’entends par pédagogie de la cruauté. Il est possible que cela explique le fait que chaque entreprise extractive qui s’établit dans les campagnes et les petites villes d’Amérique latine pour produire des marchandises destinées au marché mondial apporte avec elle, ou est même précédée par, des bordels et les corps-objets des femmes qui y sont proposés.

L’agression et l’exploitation sexuelles des femmes sont aujourd’hui des actes de rapacité et de consommation du corps qui constituent le langage le plus précis avec lequel s’exprime la chosification de la vie. Leurs restes ne vont pas dans les cimetières, ils vont dans les décharges.

La répétition de la violence produit un effet de normalisation d’un paysage de cruauté et, avec cela, favorise chez les gens les seuils bas d’empathie indispensables à l’entreprise prédatrice. La cruauté habituelle est directement proportionnelle aux formes de plaisir narcissique et consumériste, et à l’isolement des citoyens par leur désensibilisation à la souffrance d’autrui.

[…]

Naturellement, les relations entre les sexes et le patriarcat jouent un rôle pertinent en tant que scène prototypique de cette époque. La masculinité est plus disponible pour la cruauté car la socialisation et la formation à la vie du sujet qui devra porter le fardeau de la masculinité l’oblige à développer une affinité significative — sur une échelle de temps d’une grande profondeur historique — entre la masculinité et la guerre, entre la masculinité et la cruauté, entre la masculinité et la distanciation, entre la masculinité et la faible empathie. Les femmes sont poussées dans le rôle d’objet, disponible et jetable, car l’organisation corporative de la masculinité conduit les hommes à l’obéissance inconditionnelle à leurs pairs — et aussi aux oppresseurs —, et trouve en eux les victimes à portée de main pour céder la place à la chaîne de commandement exemplaire et à l’expropriation.

Ana Segovia, Retrato de Juan Allan, 2019.

En ce sens, il est très important de ne pas “ghettoïser” la question du genre. C’est-à-dire ne jamais la considérer en dehors de son contexte plus large, ne jamais la considérer exclusivement comme une question de relations entre hommes et femmes, mais comme la manière dont ces relations sont produites dans le contexte de leurs circonstances historiques. Ne pas ghettoïser la violence de genre signifie également que son caractère énigmatique disparaît et que la violence cesse d’être un mystère lorsqu’elle est éclairée par l’actualité du monde dans lequel nous vivons.

L’homme paysan-indigène tout au long de l’histoire coloniale de notre continent, ainsi que celle des masses urbaines de travailleurs précaires, sont émasculés en raison de leur subordination à la domination de l’homme blanc, le premier, et du patron, le second — patron blanc ou blanchi —. Tous deux sont rachetés de cette émasculation, de cette violation de leur condition sociale et de travail, incompatible avec les exigences de leur sexe, par la violence. Avant l’avancée de la pédagogie des choses, comme on pourrait aussi appeler la pédagogie de la cruauté, l’homme indigène se transforme en colonisateur à l’intérieur du foyer, et l’homme de la masse urbaine devient le patron à l’intérieur du foyer. En d’autres termes, l’homme du ménage indigène-paysan devient le représentant de la pression colonisatrice et dépossédante à l’intérieur, et l’homme des masses laborieuses et des emplois précaires devient l’agent de la pression productiviste, compétitive et dépossédante à l’intérieur de la maison.

À cela s’ajoute l’expansion des scénarios des nouvelles formes de guerre en Amérique latine, avec la prolifération du contrôle mafieux de l’économie, de la politique et de larges secteurs de la société. Le règne violent des gangs, maras, sicaires et de tous les types de corporations armées qui agissent dans une sphère de contrôle de la vie que j’ai qualifiée de paraétatique, traverse et intervient dans la sphère des liens entre les sexes, introduit l’ordre violent environnant au sein du foyer. Il est impossible aujourd’hui d’aborder le problème de la violence de genre et de la létalité croissante des femmes comme s’il s’agissait d’une question distincte de la situation de la vie au grand jour, avec la suspension des règlements qui donnent une prévisibilité et une protection aux personnes dans une grammaire commune.

[…]

La structure élémentaire de la violence

Le thème central des [Structures élémentaires de la violence] est donc l’insertion de l’agresseur au carrefour de deux axes d’interlocution. Dans l’une d’elles, il dialogue, par le biais de son énonciation violente, avec sa victime, qu’il punit, discipline et conduit à la position subjuguée, la féminisant. Ici, l’archaïsme auquel j’ai fait allusion il y a un instant est ravivé, revisité. Comme je le soutiens dans ce livre, les témoignages recueillis en prison suggèrent que le violeur est un sujet moraliste et puritain, qui voit dans sa victime la déviation morale qui l’interpelle. Son acte par rapport à la victime est donc une mesure de rétorsion. L’homme qui répond et obéit au mandat de la masculinité est installé sur le piédestal de la loi et s’attribue le droit de punir la femme à laquelle il attribue le mépris ou la déviation morale. C’est pourquoi j’affirme que le violeur est un moralisateur.

Par l’action du même geste, l’agresseur exige de ce corps subordonné un tribut qui coule vers lui et qui construit sa masculinité, car il prouve sa puissance dans sa capacité à extorquer et à usurper l’autonomie du corps soumis. Le statut masculin dépend de la capacité à montrer cette puissance, où masculinité et puissance sont synonymes. Entremêlés, interchangeables, se contaminant mutuellement, il y a six types de pouvoir que j’ai réussi à identifier : sexuel, guerrier, politique, économique, intellectuel et moral — ce dernier, celui du juge, celui du législateur et aussi celui du violeur —. Ces pouvoirs doivent être construits, prouvés et exposés, spectaculaires, et ils sont aussi alimentés par un hommage, une exaction, une taxe qui est prélevée sur la position féminine, dont l’icône est le corps féminin, sous la forme de la peur féminine, de l’obéissance féminine, du service féminin, et de la séduction que le pouvoir exerce sur la subjectivité féminine.

Il y a là une économie symbolique qui se reproduit et qui peut être observée, tant dans l’histoire de l’espèce que dans la vie quotidienne. Sur ce point, ma thèse diffère de celle de María Lugones, qui affirme, avec d’autres auteurs, que le patriarcat est une invention coloniale. Je crois, d’autre part, surtout en raison de l’universalité — au sens de la distribution planétaire étendue — du mythe adamique et du mythe psychanalytique, que le patriarcat s’est cristallisé dans l’espèce bien avant et au fil du temps ; mais je crois aussi qu’il est historique parce qu’il a besoin de l’histoire mythique, du récit, pour se justifier et se légitimer. Si le patriarcat était d’un ordre naturel, il n’aurait pas besoin de raconter ses fondements.

Ana Segovia, Jorge Negrete’s Cock, 2017

Nous pouvons donc établir que le viol tourne autour de deux axes qui se répercutent l’un sur l’autre. L’un d’eux, que j’ai représenté comme l’axe vertical de la relation de l’agresseur avec sa victime, est l’axe le long duquel s’écoule le tribut. L’action le long de cet axe vertical spectaculaire la puissance et la capacité de cruauté de l’agresseur. L’autre axe est celui que j’ai appelé horizontal, car il répond à la relation entre les couples, membres de la fraternité masculine, et à la nécessité de rendre compte à l’autre, à la fraternité, au complice, que l’on est puissant pour trouver dans le regard de cet autre la reconnaissance d’avoir rempli les exigences du mandat de la masculinité : être capable d’un acte de domination, de vandalisme, de “empocher une gonzesse”, de dire que l’on a défié un danger ; bref, ces petits crimes qui constituent la formation d’un homme, sur la base de la doctrine du mandat de la masculinité. Cette “formation” de l’homme, qui conduit à une structure de personnalité psychopathe — au sens d’installer une capacité de liaison très limitée — est fortement associée et facilement transposable à la formation militaire : montrer et démontrer que l’on a une “peau épaisse”, calleuse, désensibilisée, que l’on a pu abolir en soi-même la vulnérabilité que nous appelons compassion et, donc, que l’on est capable de commettre des actes cruels avec très peu de sensibilité à leurs effets. Tout cela fait partie de l’histoire de la masculinité, qui est aussi l’histoire vivante du soldat.

Le groupe de pairs ou confraternité constitue, en termes sociologiques, une corporation. Les deux traits idiosyncrasiques du groupe d’associés qui constituent une société sont les suivants : 1. La loyauté envers la corporation et ses membres est, dans un sens axiologique, sa valeur centrale, inattaquable et dominante sur toutes les autres valeurs, c’est-à-dire qu’elle annule toute loyauté ou obéissance à toute autre valeur qui entre en conflit avec son égide et les intérêts associatifs qu’elle protège (c’est pourquoi j’ai tendance à ne pas utiliser l’expression sororité pour les liens entre femmes. Je résiste au trait de caractère corporatif que la notion de sororité pourrait imposer dans la manière dont nous nous entendons les uns avec les autres) ; et 2. la corporation est hiérarchique en interne. Ces deux caractéristiques m’amènent à affirmer que les premières victimes du mandat de la masculinité sont les hommes eux-mêmes, qu’il existe une violence de genre intragenre — on parle aujourd’hui de bullying (harcèlement) — et que la violence à l’égard des femmes découle de la violence entre hommes, des formes de coercition qu’ils subissent pour ne pas se dérober — au risque de perdre leur titre de participation au statut masculin, ataviquement confondues avec leur propre participation au statut de l’humanité — de la loyauté à l’entreprise, à son mandat, à sa structure hiérarchique, à son répertoire de revendications et d’exigences, et à l’émulation d’un modelage du masculin incarné par ses membres paradigmatiques. Cela nous amène à penser que les hommes doivent s’engager dans les luttes contre le patriarcat, mais qu’ils doivent le faire non pas pour nous et pour nous protéger des souffrances que la violence de genre nous inflige, mais pour eux-mêmes, pour se libérer du mandat de la masculinité, qui les conduit à une mort prématurée dans de nombreux cas et à une douloureuse séquence de probations à vie.

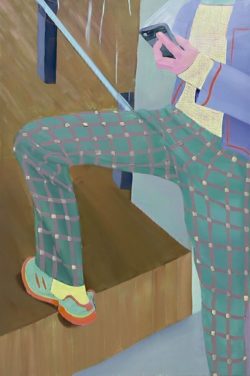

Ana Segovia, Idle, 2019

C’est à Buenaventura, sur la côte Pacifique colombienne, où des bandes paramilitaires au service du capital immobilier, chargées de nettoyer le territoire habité depuis plus d’un siècle par des populations d’origine africaine, ont massacré des communautés et traité les corps de leurs femmes avec une cruauté inconcevable et exemplaire, que j’ai reçu la question suivante : Comment mettre fin à cette guerre ? — Une guerre qui ne peut être arrêtée par des accords de paix —. Je n’y avais jamais pensé. Où est la racine d’une guerre comme celle-ci, sans forme définie, sans règles, sans traités humanitaires : la guerre du capital déséquilibré, n’obéissant qu’à l’empire de la concentration de la propriété. J’ai pensé, très surpris, à ce que je pouvais répondre. Et seule une idée qui me stimule et m’excite encore aujourd’hui m’est venue en aide : le démantèlement du mandat de la masculinité. Plus tard, il m’est apparu, et j’y pense encore, que démanteler le mandat de la masculinité n’est rien d’autre que démanteler le mandat de la propriété.