Conférence donnée par Claude Bailblé à l’Université de Pékin, dans les cadre des Journées sur le Documentaire Français, en juin 2006

1/ Il est difficile aujourd’hui en France de monter un projet dit « documentaire de création », en dehors d’une commande des chaînes de diffusion (FR3, Fr5, Arte, Fr2, Fr4…) car les diffuseurs préfèrent les productions spécialement conçues pour les horaires prévus dans leur grille de programmes. Les cinéastes cherchent alors à s’adapter au cahier des charges du commanditaire, non sans un certain formatage (parfois) du résultat. Les temps de tournage (un mois ?) et de montage (deux mois ?) ont assez souvent tendance à rétrécir, tandis que la diffusion est fréquemment reportée dans les tranches les plus tardives de la soirée.

A l’inverse, le cinéaste indépendant peine à trouver son financement : travaillant en équipe réduite, il peut certes allonger son tournage et s’adapter à la durée même du sujet qu’il filme (couvrir le processus). Mais pour autant, il lui faudra encore vendre son film au diffuseur, et peut-être “revoir sa copie“ pour qu’elle soit acceptée par la chaîne. Sauf à se faufiler dans le petit marché des DVD ou des chaînes câblées à faible audience.

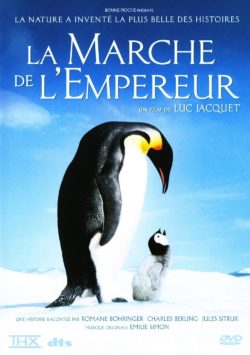

L’histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction est unique au monde. Elle mêle amour, drame, courage et aventure au coeur de l’Antarctique, région la plus isolée et inhospitalière de la planète.

En 2005, selon un rapport du CNC, 2066 heures de documentaire ont été coproduites par les chaînes publiques [370 heures par FR3, 267 par Fr5, 265 par Arte, 112 par Fr2, 59 par Fr4] ou privées [71 heures par M6, 64 par TF1, 55 par Canal + ] tandis que les chaînes thématiques en finançaient 617 heures, les chaînes locales 157 heures. A noter : les chaînes hertziennes nationales ont commandé 1263 heures de documentaires, qu’elles ont aidés à hauteur de 46 % des devis. Du côté des salles, la part du documentaire dans la diffusion a atteint 3,6 % du marché en 2004, et à peine 2% en 2005 (1,83 millions d’entrées pour La Marche de l’Empereur).

Y a‑t-il un style spécifiquement français propre à tous ces documentaires ? Disons que chaque commanditaire leur donne une couleur particulière, ne serait-ce que par le choix des sujets, le type de traitement artistique, la place dans la grille des programmes, le financement encadrant fortement les possibilités d’innovation en termes de préparation, production ou post-production. On tendrait aisément vers le « politiquement correct », un brin critique, mais pas trop, dès qu’il s’agit de problèmes franco-français. Pour autant, certains auteurs tentent de résister au « formatage » et cherchent à affirmer un renouvellement, tant dans le choix des contenus que dans l’invention poétique des formes. On ressent cependant la pression de l’audimat dans les résultats : les schémas narratifs de la fiction (focalisation sur quelques personnages, conflits de situation, climax, rythme des émotions) imprègnent de plus en plus la forme documentaire.

2/ Le documentariste n’est ni un journaliste [intéressé par la réalité factuelle, il n’est nullement obligé, comme la plupart des journalistes de news, de s’en tenir à l’actualité brûlante, aux désordres du monde contemporain], ni non plus un statisticien [soucieux de filmer les situations représentatives, il n’est pas tenu de rapporter un état des lieux exact, une moyenne pondérée des données], ni même un historien [il ne dispose pas du recul nécessaire pour évaluer avec certitude le choix des personnages et des situations, le bien-fondé de ses hypothèses de montage, ou même de la scénarisation –en 52 minutes ou plus– d’une réalité multidimensionnelle, inépuisable en tant que telle]. Le documentariste est plutôt un essayiste qui engage sa vision personnelle, sa sensibilité, son courage et son honnêteté dans une pensée en images et en sons, espérant susciter chez son spectateur –dans le temps imparti sinon après le film– une réflexion et une émotion partagées, ou même une reconsidération des connaissances et des représentations communément acquises.

Le spectateur est donc remué, ému, et parfois déstabilisé par ce mélange de choses connues, déjà entrevues et inconnues [la réalité dépasse la fiction…] jusqu’à déclencher des adhésions, des questionnements, des rejets. C’est que chaque spectateur est déjà –peu ou prou– un acteur de la réalité qu’on lui montre ; il ne saurait donc rester indifférent à ce que lui propose le cinéaste à travers le film. Alors que la réalité est par nature contradictoire, le spectateur cherche plutôt à unifier ses propres idées (et non à les diviser), à se reconnaître positivement dans les personnages ou les situations ou alors à s’en démarquer totalement, simplement parce que le propos lui paraît excessif, exagéré, manichéen ou en tout cas, non représentatif de ses propres idéalités, croyances ou présupposés (toujours plus ou moins reliés à de souterraines angoisses).

Réalisé par Barbara Kopple, Harlan County est sorti en 1976. Il obtint l’Oscar du meilleur film documentaire. Harlan County U.S.A. n’est pas un reportage qui — objectif — aurait saisi les scènes caractéristiques de l’un ou l’autre camp. C’est un film engagé dans une dure bataille (qui fut, d’ailleurs, gagnée au prix d’une mort), un film tourné dans l’exaltation d’un combat auquel se mêlent les femmes (c’est très beau ce que Barbara Kopple fait dire à ces femmes et la manière dont elle les montre), un film fait de sang et de larmes. C’est un film qui démonte le mécanisme d’une répression vaincue, rend compte d’une situation locale liée à des problèmes nationaux, qui souligne les nécessités, les limites de l’action syndicale, et la fierté d’une communauté ouvrière refusant l’humiliation.

3/ On ne peut filmer la réalité. On peut seulement la scénariser.

Le cinéaste n’ignore pas les enjeux du temps présent. A partir d’une idée initiale (idée motrice) il enquête sur le terrain, cherchant auprès de personnes d’expérience ou de personnes ressources une première vision de la réalité à filmer. Un agenda de rencontres ou d’évènements. Contacts exploratoires. Sur la base de prises en compte contradictoires, de ressaisies et d’évaluations répétées, de vérifications multiples, et aussi d’apprivoisements réciproques, le cinéaste finit par tracer un chemin, par établir un scénario d’investigation, qui débouchera sur un casting des personnages et des situations, sur une esquisse du film à faire. Difficile casting ! Tout n’est pas accessible au filmage : il y a des zones interdites, des lieux impossibles, des personnes hostiles qu’on ne peut ni approcher ni apprivoiser, des personnes qui résistent ou se refusent complètement au film. D’autres aussi qui se décident et interviennent au dernier moment.

Côtoyer patiemment. Se mettre à la place de. Inventer les bonnes questions. S’entendre sur le projet… Mais certain-e‑s ne pourront parler intelligiblement et expressivement à la caméra, d’autres voudront tirer profit –à leur su ou leur insu– du tournage. D’autres encore imposer leur point de vue, contrôler le projet. On devra trouver un biais.De fait, la “direction d’acteurs“ commence bel et bien dès l’enquête. Des autorisations de tournage, des contrats préalables sont alors signés, si nécessaire. Mais le scénario d’investigation reste instable, toujours provisoire, et c’est heureux, car l’aléatoire et l’imprévu sont parfois plus fertiles –il faut réagir vite, intuitivement– que les scènes très préparées.

Quelques fois, le tournage commence dès les premiers contacts. C’est dire que l’investigation précède de peu l’interaction « filmant/filmé », c’est-à-dire le jeu des influences et des persuasions réciproques. La qualité de la relation entre cinéaste et personnes filmées est trop importante pour que le documentariste se conduise néanmoins en reporter pressé. Loin d’être une captation passive, le tournage concentre en effet un moment de création très important, puisque s’y joue un scénario d’interaction, normalement mûri à partir d’une investigation complète. La réactivité humaine n’étant pas maîtrisable, la double direction (de soi-même, des acteurs du film) n’est pas si facile sur le grand plateau du réel. Que veut-on leur faire dire, quel rôle veut-on leur faire endosser ? Que veulent-ils dire ou ne pas dire à travers le film, quelle ruse vont-ils déployer ? Au cas par cas, il faut inventer et proposer un dispositif de tournage qui facilitera cette interaction, jusqu’à atteindre ce que l’on pourrait appeler le flagrant délit de sincérité ou la mise à jour d’éléments cachés (y compris par le jeu du mensonge ou d’une expression décalée), sans mettre cependant en danger celles et ceux que l’on filme.

Il est clair que la présence de la caméra change les comportements, les réactions, le jeu social, le rapport interpersonnel. Selon les tempéraments ou les personnalités, les enjeux de la scène ou la violence de la situation, des éléments imprévus, instables (utilisables ou non) vont se révéler. Certes, les personnes filmées s’adressent au cinéaste, mais aussi bien à ce que représente pour elles la caméra, bien au-delà du tournage. Soucieuses de leur image physique ou morale, elles visent déjà le public supposé, avec un point de vue à défendre, une identité à préserver, y compris aux yeux de leur entourage le plus proche. Un certain nombre de données invisibles, venues de l’inconscient ou du préconscient, mais aussi du rôle que chaque intervenant entend tenir, pèsent forcément sur la scène qui se tourne. L’interview est une forme possible de la direction d’acteur en documentaire, un dispositif de tournage parmi d’autres, au même titre que la reconstitution d’une situation quotidienne, spécialement jouée et découpée (axes, durées, mouvements) pour le montage.

Après l’intensité du tournage, après une éventuelle « décantation et mise à distance », commence le dérushage, prélude à tout montage, étape finale de la scénarisation. Le scénario d’exposition (le film monté, sonorisé, mixé) est en effet le seul que verra et entendra le spectateur. Le temps réel des faits et gestes ou des prises de parole, déjà modifié par la prise de vues, est recomposé, rythmé dans un exposé –chronologique, thématique, mosaïque ou narratif– des données.

Mais la matière résiste : il faut trouver un fil conducteur. Par quoi commencer, par où finir ? Comment choisir une structure, un déploiement progressif de l’idée motrice ? Comment régler le temps des compréhensions, celui des émotions, ou encore celui des identifications ? On est face à un véritable chantier : certaines monteuses parlent même d’accouchement ! Ici se croisent de nombreuses contraintes, de multiples solutions : il faudra en stabiliser une, au terme d’un travail où les choix sont plus intuitifs que raisonnés, plus artistiques que logiques (encore que !…). Il y aura sans aucun doute beaucoup d’essais, de « disputes », de « coupes » et de « rejets ».

On voit bien que ce partage en trois étapes de la scénarisation est un peu mécanique : la pensée du montage hante le cinéaste dès le début du tournage, l’investigation se joue par paliers, en plusieurs étapes, le scénario d’interaction démarre dès l’enquête ; de même le tournage donne des idées de montage, tandis que certains retournages ou compléments d’enquête sont décidés au milieu du montage, etc… mais la conclusion demeure : quelle que soit l’objectivité apparente d’un plan, le choix d’un point de vue et d’un moment décisif relève d’un regard vif et aigu, d’une intention. [On ne filme que ce que l’on veut montrer ]. Quelle que soit l’habileté des raccords, le discours filmique construit par le montage (or, cependant, mais…) procède d’un agencement volontaire de plans, agencement qui révèle le regard du cinéaste au même titre que le traitement du sujet, le filmage des lieux et des personnes, la direction d’acteur, la composition des plans, l’articulation du in et du off…

4/ Les six contrats du documentariste.

Le cinéaste est en contrat avec lui-même : il doit savoir (presque continûment) pourquoi il fait du cinéma, quelle est sa vraie place dans la société (il ne le sait jamais tout à fait). Une certaine hauteur de vue (épistémologique, s’entend), une métaconnaissance des processus en jeu, un « ego » tenu à la bonne distance, paraissent aller de soi. Et simultanément : un engagement entier dans son travail, un doute méthodique, une acuité toute personnelle sur les personnes et les situations, une capacité à se mettre à la place d’autrui (au moins momentanément), un courage et une ténacité à proportion des enjeux.

Le cinéaste est en contrat avec son sujet : il s’agit de construire un film sur la base d’un processus de connaissance assez rigoureux (on ne peut raconter n’importe quoi, chahuter la réalité au montage) ce qui implique un certain activisme intellectuel, une bonne connaissance des enjeux contemporains, un souci concret du terrain. Bref, une méthode de travail. Mais il s’agit aussi d’aller vers une expression artistique des données (on ne peut se contenter d’interviews bout-à-bout, entrecoupés de plans d’aération), ce qui implique une vision poétique du monde, une invention des formes visuelles et sonores, un style proprement cinématographique.

Le cinéaste est en contrat avec son équipe, cooptée ou non : l’assistant, le cadreur, le preneur de sons, le monteur, le mixeur sont des collaborateurs artistiques de création, et non de simples techniciens. Parfois, il faut (ré)agir vite et bien… C’est à lui de créer une synergie positive (une ambiance de travail propice à la création) pendant toute la durée du film.

Le cinéaste est en contrat avec ceux qu’il filme : s’il faut pratiquer parfois le forcing, la question gênante, ou la confrontation inattendue, il y a toujours un rapport humain qui appelle aussi bien au respect qu’à la rigueur, à la compréhension des angoisses, des résistances et des lâchers prise. Au frayage de la vérité, en somme, aussi subjective soit-elle. Et cela se voit au final ! L’instrumentalisation pendant le tournage, le recours à la citation tronquée ou au montage-choc évoquent plus la faiblesse que la maîtrise. Le spectateur saisit assez vite le « sous-texte » des intentions malines (péjoratives ou laudatives), en sorte que la manipulation se retourne contre son auteur. Il y a une éthique du documentaire.

Le cinéaste est aussi en contrat avec son producteur-diffuseur : il s’agit non pas de répondre strictement à la commande, mais de la dépasser, d’aller plus loin sans aller à côté. Le producteur peut jouer son rôle de conseiller artistique, d’incitateur ou de modérateur. Faciliter le tournage, se battre pour obtenir certaines autorisations, certains appuis. Il peut souffler des idées, des orientations, tout en optimisant le budget… Ou alors contraindre, imposer des restrictions, censurer certaines scènes, réorienter le projet à la demande pressante du diffuseur… jusqu’à obtenir le final cut, conforme aux volontés de la chaîne. S’agit-il d’une diffusion régionale, nationale ou possiblement internationale ? Il y a toujours un rapport de forces entre les exigences de la chaîne et les désirs du cinéaste.

Le cinéaste est enfin en contrat avec son spectateur : il doit d’abord se faire comprendre, c’est un minimum (pas forcément de tous les publics, néanmoins). Maintenir l’intérêt (il ne s’agit pas seulement d’une course à l’audience) en posant des personnages, des situations, des conflits où le spectateur puisse projeter –à partir de son vécu– ses propres connaissances ou émotions, ou même en éprouver de nouvelles. Ne peut-on faire confiance en la capacité empathique des spectateurs ?

Installer une tension qui entretienne un désir de connaître la suite, d’appréhender le devenir de celles et ceux en qui il a reconnu ses propres désirs, problèmes ou aspirations. Rythmer cette tension en recourant –ou non– à certains schémas narratifs, mais aussi à des moments de rupture ou de réflexion : le spectateur est invité à penser par lui-même, y compris sur la façon dont le film développe son argumentaire. Ajouter que l’émotion (par les personnages, les situations et la mise en scène) est une condition de la mémorisation. La vie du film, pendant et au-delà de son visionnement, dépend donc de la construction émotionnelle du montage, et des idées liées à ces émotions.

Sans doute ces six contrats sont inégalement développés/maîtrisés par chacun des cinéastes. On peut même penser qu’ils évoluent d’un film à l’autre, se renforçant par l’expérience (tournage, montage, mais aussi réactions de la presse et du public), s’adaptant à chacun des projets. Ils ne sont donnés ici qu’à titre indicatif, chacun appréciera.

5/ L’invention des formes.

Impossible d’importer telle quelle la forme du reportage télévisé (2 ou 3 minutes) ou du magazine (10 minutes) dans le documentaire (52 minutes) sans aboutir à une « monoforme » ennuyeuse et archi-connue (interviews, plans de coupe, scènes d’illustrations). Il faut inventer.

Le documentariste n’entend pas seulement montrer la réalité factuelle, accessible pendant le temps limité des prises de vues. Il cherche aussi à atteindre une réalité élargie, celle d’un processus sous-jacent qui lie le passé (traces, témoignages, archives), le présent (ses facettes multiples, étalées dans le temps) et le futur (certaines situations, jugées minoritaires, expriment pourtant des tendances lourdes, des évolutions à venir). Le cinéaste prend ainsi une longueur d’avance sur ses contemporains, au risque de se tromper ; il engage sa sensibilité et son intelligence dans un processus de recomposition (personnages, conflits, situations) où s’exprime une sorte de vérité potentielle.

On ne peut en effet, dans un documentaire de création, s’en tenir à l’actualité présente : si les faits sont têtus, ils sont aussi contradictoires, pris dans diverses forces en mouvement. Le cinéaste est donc, comme le poète, un peu visionnaire, au risque de surprendre ou de déplaire. On se souvient des ricanements qui accompagnèrent, il y a plus de vingt ans, les prévisions des écologistes quant au réchauffement climatique… Pour paraphraser Albert Londres, « la force du documentaire, c’est de porter la plume –ou la caméra– dans la plaie », c’est à dire de traiter les problèmes humains ou sociaux avant qu’ils ne deviennent explosifs ou insolubles. Ouvrir les yeux sur le futur, c’est par ailleurs donner au film une chance d’être encore vivant cinq ou dix ans après sa sortie. Qui reprocherait à Jean-Luc Godard d’avoir réalisé La Chinoise un an avant mai 68 ?

On ne peut guère non plus invoquer le réalisme factuel, la stricte saisie des faits avérés, l’enregistrement objectif de morceaux d’espace/temps filmés par une caméra quasi-invisible, sinon transparente. Un sorte de nobody’s point of view très performant, parfaitement accordé au supposé réel, comme si l’image se filmait sans point de vue, sans conception préalable, sans autorisations ni accords, sans perspectives d’emploi dans un montage… Le cinéaste n’étant pas au dessus de la mêlée –tel le narrateur omniscient de la fiction– il n’est pas toujours présent, et pour cause, au bon moment, au bon endroit, dans le bon axe et à la bonne distance. Lui faut-il pour autant renoncer à rendre compte de ce qui s’est passé l’avant-veille ou le mois précédent, ou de ce qui se tait dans un visage fermé, un silence tendu ? Il serait naïf de croire que le documentariste n’est qu’un « reporter du réel », d’un réel parfaitement pointé et agencé, d’où émanerait la vérité pure à l’instant t, dans le lieu u : une sorte de vérité complète et définitive, appréhendée quasiment sans caméra ni hors champ.

Un film de Bénie Deswarte, Yann Le Masson / Entre Kashima et Tokyo, se construit vers 1970 l’aéroport de Narita : les paysans refusent de vendre leurs terres et affrontent les gardes mobiles envoyés pour les expulser. Portrait sociologique d’une nation, au début des années 1970. À travers deux lieux symboliques de la modernisation du Japon, Kashima, vaste complexe sidérurgique et pétrolifère, et Narita, où devait être construit un immense aéroport et où s’est cristallisée l’opposition d’extrême gauche, “Kashima Paradise” démontre comment les traditions ancestrales de la société japonaise ont été utilisées par le capital pour servir de moteur aux mutations sociales et politiques. Ce film dénonce les violents affrontements entre les forces de l’ordre et les paysans qui refusent de vendre leurs terres au profit de l’expansion économique du pays. Cependant, les officiels japonais, par la violence ou par la ruse, surmontent ces difficultés. Tout semble prouver que, comme à Kashima, c’est le “paradis” pour les trusts. Filmé en noir et blanc avec une maîtrise qui a fait de ce film la référence du cinéma militant des années 70.

C’est précisément au dispositif de tournage d’ouvrir les frontières du présent, de faire surgir des éléments à priori absents, de révéler devant le micro ou l’objectif des réalités qui restent invisibles à l’œil du passant, réalités cachées, refoulées ou oubliées, mais pourtant décisives. C’est pourquoi le scénario d’interaction est si important : loin de se constituer en reporter invisible de type caméra cachée, le cinéaste s’engage auprès de ceux qu’il filme. Je pense à Kashima Paradise, de Yann Le Masson, à S 21, de Ritty Panh ou au Cauchemar de Darwin, d’Hubert Sauper, pour ne citer qu’eux. Le tournage peut être aussi bien le moment d’une révélation, d’un aveu libératoire, que celui d’une fermeture, d’une langue de bois ou d’un mensonge par omission, ce qui n’est pas sans intérêt (Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls).

La confrontation de certains protagonistes (d’anciens « acteurs » d’une même histoire, par exemple) rassemblés en un lieu choisi (un lieu chargé de souvenirs, de luttes ou de souffrances, notamment) met en mouvement les réticences, les silences épais ou complices, les dérobades des uns et des autres. Suscite le débat contradictoire (une relecture du passé, aussi bien). Il s’agit pour le réalisateur de construire –et avec quel tact !– une situation inédite, riche en prises de position. On y découvrira des réactions affectives, des failles et des hésitations dans les propos, des émotions vraies ou décalées, chacun campant un personnage qu’il pense pouvoir défendre ou s’obligeant à des commentaires révélateurs, à des lâchers prise, voire même à des aveux inattendus. Les regards, les visages, les gestes, la parole, les silences, les déplacements seront alors autant d’indices appropriables par le spectateur. Certaines confrontations, impossibles dans la réalité du tournage, pourront ou devront être jouées au montage, dans l’entrelacement des séquences.

Il y a aussi des situations réelles où les actions, les pratiques sociales sont très parlantes. Mettant en œuvre des « acteurs » habitués à tenir leurs rôles, ces situations laissent transparaître, pour le spectateur qui les découvre, un jeu d’intentions ou de sous-entendus qui expriment, beaucoup mieux que l’interview, la réalité sous-jacente (Le vendeur de bibles des frères Maysles, Titticut folies, de F. Wiseman). Encore faut-il les détecter, ces situations, et se les rendre accessibles : ces conditions préalables nous renvoient évidemment au scénario d’investigation. Et même les filmer : savoir cadrer et découper la scène en temps réel, en tenant compte de la perspective, du rapport figure/fonds, et surtout de la frontalité des visages, de la lisibilité des actions, de la fluctuation vocale qui donnent toute la saveur aux paroles.

C’est au montage que l’on est finalement confronté à l’invention d’une “grande forme“ : la structure générale du film, le traitement artistique de l’exposition . S’agit-il d’un reportage lyrique sur une longue grève (Harlan County USA, de B. Kopple), d’une enquête en actes (Roger and Me, de M. Moore, Le Koursk, de J‑M. Carré), d’un paradigme exploratoire (Le mur, de S. Bitton ; Les glaneurs et la glaneuse d’A.Varda), d’un microcosme révélateur (Récréations, de Cl. Simon), des coulisses d’un lieu connu (La Ville-Louvre, de N. Philibert), d’une énigme (Histoire d’un secret, de M. Otero), d’un récit à la première personne (No pasaran d’H‑Fr. Imbert ; Disneyland d’Arnaud des Pallières), d’une reconstitution historique par des archives (Mémoires d’immigrés de Y. Benguigui ; Mémoires d’Ex de Mosco), d’une date prétexte (l’éclipse de soleil dans Les Terriens, d’A. Doublet), d’un portrait (Beppie, de Johan Van der Keuken, ) d’une interrogation poétique sur l’altérité (L’ordre, de Jean Daniel Pollet)?…

Quelle que soit la “grande forme“ choisie, les cinéastes s’écartent généralement de l’interview “autour de“, préférant le traitement chronologique, thématique, mosaïque, ou poétique de leurs sujets. On note pourtant une tendance à la narrativisation : le documentariste tend à réutiliser avec profit les schémas narratifs (dramaturgie, focalisation sur quelques personnages, tension conflictuelle, échelle et durée des plans, montage parallèle, etc.) issus de la fiction.

Ainsi les inférences préconscientes [à savoir : les inductions et déductions interprétatives dues aux mouvements (regards, expressions, gestes ou déplacements), aux paroles et aux silences (en ce qu’ils ouvrent ou désignent une action), les inférences dues aux bruits (in ou off) et même à la musique (soulignement émotionnel)…] servent-elles de base à l’avancée “transparente“ du récit, pour peu que l’on se soit assuré simultanément des raccords (de lumière, de direction de mouvement, de vitesse, etc.). Le montage gagne ainsi en fluidité, au moins à l’intérieur de chaque séquence.

Le film n’en reste pas moins une écriture sur le réel (et ses enjeux), un exposé délibéré, mêlant objectivité [la vérité des scènes et des personnages] et subjectivité [le regard du cinéaste, lisible comme tel dans le choix des plans et l’enchaînement des séquences]. Un récit condensé, resserré, adapté à la vitesse des compréhensions et des émotions. Ce flux organisé d’images et de sons enclenche alors en chaque spectateur un « scénario intérieur », avec ses à‑coups particuliers, ses remous et ses résonances, ses filigranes. Qui pourra en mesurer les intimes prolongements ?.