La pauvreté est représentée, à cause des besoins des riches, comme synonyme d’innocence et de solidarité. Or, l’existence du pauvre est sordide et triste.

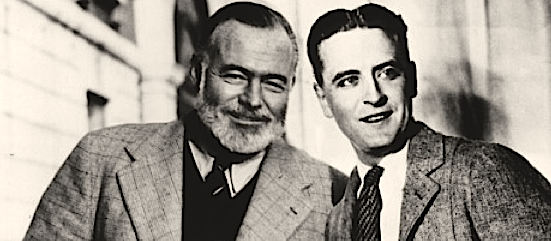

- The rich are different from us — Yes, they have more money (Scott Fitzgerald & Ernest Hemingway)

Pour aborder la thématique de la « culture » des pauvres, deux préalables s’imposent. Le premier qui concerne la définition de la pauvreté, le second qui porte sur les raisons des échecs répétés de la lutte contre la pauvreté.

Qu’est-ce que la pauvreté ?

Fait naturel, problème individuel, rapport social, problème politique, voire culturel, phénomène multidimensionnel, pauvreté absolue et pauvreté relative, liée ou non à l’exclusion, à l’inégalité, à la marginalité… Voilà en gros traits le champ sémantique dans lequel le concept de « pauvreté » se cherche une place. Les choix révèlent l’idéologie de leurs auteurs. Pour les néolibéraux, la pauvreté est avant tout un fait naturel, un problème individuel et d’exclusion du marché. La lutte contre la pauvreté devrait donc se limiter à la pauvreté absolue, jusqu’au niveau où les individus peuvent se prendre en charge. Pour les conservateurs, la pauvreté est un problème culturel et moral, liée à la marginalité.

Pour la gauche, la pauvreté est un rapport social, voire une construction sociale et un problème qui ne peut exister sans son opposé : l’accumulation de la richesse et du pouvoir entre les mains d’une minorité. La lutte contre la pauvreté devrait non seulement concerner la pauvreté dans son ensemble (absolue et relative), mais aussi les inégalités.

Il est évident que ces choix ont des conséquences considérables au niveau des politiques sociales et économiques. Qu’est-ce qu’on va mesurer ? Le revenu ? La consommation ? L’état de santé ? L’alphabétisation ? La vulnérabilité ? Quelle stratégie va-t-on développer pour lutter contre la pauvreté ? Un respect strict des droits humains ? Une politique de protection sociale ? Une politique de workfare et de mise au travail ? Quelles politiques économiques va-t-on promouvoir ? Une politique orientée vers le marché intérieur ou vers l’exportation ? Une politique basée sur les besoins essentiels de tout un chacun ou une politique consumériste au profit des intérêts de sociétés transnationales ? Défense de l’équilibre budgétaire ou politique de développement des services publics ?

Malgré ces différences, il existe toujours un consensus sur la nécessité de lutter contre la pauvreté. Force est de reconnaître que la pauvreté est un thème consensuel. Car il est vrai qu’il est difficile d’être « contre » la lutte contre la pauvreté. Mais ce premier constat doit nous inciter à être très vigilants afin d’éviter d’être embarqués dans une direction opposée à ce que nous souhaitons véritablement.

Une des questions les plus fondamentales n’a toujours pas trouvé de réponse : en quoi la connaissance de ce qu’est la pauvreté, de comment elle est vécue et du nombre exact de personnes concernées dans nos sociétés aide-t-elle à faire réduire le nombre de pauvres ? Quasiment toutes les définitions sont normatives, leur énonciation comprend la manière dont on pense pouvoir résoudre la question. Aujourd’hui, trois grandes tendances continuent d’influencer la pensée sur la pauvreté, mais elles ne mènent pas toutes à des recherches qui pourraient être utiles.

D’abord, le marxisme. Pour Marx, la pauvreté est une condition nécessaire à la production capitaliste. Elle tient à l’existence d’une surpopulation relative, résultat du progrès technique qui permet aux salaires de s’ajuster au strict minimum vital. Cette surpopulation constitue l’armée industrielle de réserve. En dessous, on trouve les classes dangereuses qui ont cessé d’être fonctionnelles pour le capitalisme (les vagabonds, les criminels, les mendiants…).

Ensuite, le malthusianisme. Pour Malthus, la pauvreté est liée au surplus de la population ouvrière, celle-ci ayant tendance à s’accroître au-delà des moyens de subsistance. L’aide aux pauvres les rend plus prolifiques. En fait, on crée les pauvres que l’on souhaiterait aider.

Enfin, le néolibéralisme. Pour ses concepteurs, Von Hayek et Friedman, les pauvres sont ceux qui sont restés exclus du marché du travail et il convient dès lors de les y inclure au plus vite afin qu’ils puissent contribuer à produire la croissance dont l’économie a besoin. Cette philosophie rejoint celle de l’exploitation de tous les gisements de richesses, de la terre aux ressources naturelles jusqu’aux humains qui peuplent la planète.

Toutes ces divergences sur l’approche de la pauvreté nous feraient presque oublier qu’il existe un deuxième vrai consensus. Tous, en Europe comme dans les pays du Sud, parmi les marxistes comme parmi les libéraux, s’accordent à dire que la « pauvreté est multidimensionnelle ». Par là on veut souligner le fait que la pauvreté est bien plus – ou autre chose – que le manque de revenu et de ressources monétaires. La pauvreté serait donc (aussi) un manque d’accès aux soins de santé, un manque de formation, un manque de logement décent, une vulnérabilité, un manque de « voix » (capacité de se faire entendre) et d’empowerment, voire un manque d’amis et de famille, ce qui oblige à vivre dans la solitude.

Ce raisonnement paraît tout à fait logique mais doit néanmoins être mis en question. Tout d’abord, parce que la Banque mondiale a profité de cette multidimensionnalité pour évacuer de ses stratégies de lutte contre la pauvreté la question du revenu. Pour elle, non seulement la pauvreté devient de plus en plus « subjective » – voir les différences entre son premier rapport de 1990 et le deuxième rapport de 2000 –, mais le revenu relève en fait de la responsabilité des pauvres eux-mêmes. Les autorités publiques et les marchés n’ont pour responsabilité que de donner aux pauvres les « opportunités » dont ils ont besoin pour se lancer sur le marché. La conclusion d’une recherche participative excellente que la Banque a publiée en 2000 précise : « Les pauvres ne parlent pas du revenu ». Littéralement, c’était correct, mais en réalité les pauvres parlent bel et bien des prix et de la vie chère…

Il y a un vrai problème avec la « multidimensionnalité ». En effet, si on ne peut nier que les pauvres souffrent presque toujours de toute une série d’autres maux, tels le manque de soins de santé, le déficit d’éducation, l’apparition de troubles psychologiques, etc., ceux-ci ne peuvent être considérés comme étant constitutifs de leur pauvreté. Ce sont des causes ou des conséquences de la pauvreté. Nous en parlerons quand nous aborderons ce qu’on appelle la « culture » des pauvres. Très probablement, beaucoup de ces problèmes disparaîtraient du moment où le revenu serait suffisant pour vivre dignement. De plus, certains de ces problèmes peuvent se manifester aussi chez les non-pauvres qui pourtant sont sans intérêt pour les pouvoirs publics.

Le risque d’une approche multidimensionnelle est qu’on se concentre sur tous les autres problèmes qui, dans une économie de marché, ne permettent jamais à eux seuls de sortir de la pauvreté. Et l’on oublie que la première chose qui puisse aider les pauvres à échapper à leur sort est la garantie de se procurer un revenu décent au-dessus du seuil de la pauvreté. S’il reste alors des problèmes spécifiques, il est évident que les gens – pauvres ou non pauvres — doivent être aidés pour les résoudre. La lutte contre la pauvreté sera sans doute multidimensionnelle, mais le but doit être d’assurer aux pauvres une prestation ou d’offrir une opportunité de gagner un salaire suffisant. Aujourd’hui, une armée de volontaires et de professionnels s’occupent des pauvres, sans jamais parvenir à les rendre autonomes et dignes parce qu’ils n’ont pas de revenu.

La pauvreté ne se pense jamais seule. On la met toujours en rapport avec d’autres problèmes et avec des groupes sociaux spécifiques. Comme si la pauvreté, en tant que telle, en fait, n’existait pas. Comme si on refusait de la nommer, de la définir et de la résoudre et … de la voir. Pourquoi ?

Les échecs répétés de la lutte contre la pauvreté

“Si la dite « culture des pauvres » est la conséquence inévitable d’une pauvreté créée et pérennisée ainsi par les riches, elle est aussi une conséquence de la culture des riches, une culture qui ne cesse, depuis des siècles, d’exclure toutes celles et tous ceux qui ne correspondent pas à leurs normes, qui ne contribuent pas à leur richesse”

Il est bizarre, c’est le moins que l’on puisse dire, que malgré ce consensus réel sur le besoin de lutter contre la pauvreté, les succès soient particulièrement réduits, que l’on regarde le niveau mondial ou que l’on regarde le niveau local. Une recherche devrait être faite pour comparer les efforts et les moyens consacrés à la recherche et ceux consacrés à l’aide aux pauvres.

Cela doit vouloir dire que, soit, toutes les politiques qui sont menées comportent des erreurs fondamentales, soit les définitions avec lesquelles ont travaille sont profondément erronées. Les deux sont vrais et en plus, il reste un troisième élément qui nous est fourni par Georg Simmel, le père de la sociologie de la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, dit-il, n’a jamais pour finalité première d’aider les pauvres. En d’autres mots, la lutte contre la pauvreté n’est jamais organisée pour aider les pauvres, mais elle a d’autres objectifs, ce qui a également été constaté par Bronislav Geremek et Philippe Sassier.

Tout au plus, les pauvres peuvent être les bénéficiaires collatéraux de la lutte contre la pauvreté. Simmel compare la lutte contre la pauvreté à la protection des animaux. Les intentions sont bonnes, mais à côté de la plaque. Car ni les animaux, ni les pauvres n’ont la possibilité de se défendre. Les pauvres sont nécessaires à la périphérie de la société et les aides sont là pour éviter qu’ils n’en sortent définitivement, qu’ils soient réellement exclus. Les pauvres sont fonctionnels pour la société, soit pour permettre aux riches de faire de la charité et ainsi de prouver qu’ils sont socialement utiles, soit pour permettre aux puissants d’établir leur légitimité en organisant des aides aux pauvres. Et bien entendu, ils sont fonctionnels pour le système économique qui n’est que trop heureux d’avoir à sa disposition une force de travail bon marché.

Si nous voulions réellement éradiquer la pauvreté, nous dit Simmel, « il n’y aurait, en principe, aucune limite possible quant à la transmission de la propriété en faveur du pauvre, une transmission qui conduirait à l’égalité de tous. Or, tel n’est pas l’objectif. Il est plutôt de « mitiger certaines manifestations extrêmes de différenciation sociale, afin que la structure sociale puisse continuer à se fonder sur cette différenciation. » De cette façon, les pauvres sont exclus de la chaîne téléologique de l’assistance aux pauvres.

Ensuite, quand nous regardons les initiatives de ces dernières années au niveau international, force est de constater que la prétendue lutte contre la pauvreté, est totalement compatible avec les politiques néolibérales qui produisent en permanence de la pauvreté. En effet, la privatisation des services publics, la dérégulation du marché du travail, le démantèlement de la protection sociale sont autant d’éléments qui fragilisent les citoyens qui risquent, au moindre contretemps, de tomber dans la pauvreté.

Troisièmement, la lutte contre la pauvreté, telle que proposée par la Banque mondiale, vise en fait à démanteler la protection sociale. La Banque n’est pas contre les assurances sociales, mais celles-ci sont disponibles sur le marché. Or, la protection sociale, justement, contribue à éviter la pauvreté.

Quatrièmement, les politiques de lutte contre la pauvreté sont des politiques ciblées qui n’engagent que les pauvres. Or, si la pauvreté est un rapport social et n’est donc pas un problème des seuls pauvres, il faut engager l’ensemble de la société et s’attaquer aux inégalités.

Bref, si l’on n’a pas pour objectif d’éradiquer la pauvreté, si l’on refuse de s’attaquer aux inégalités et si l’on se limite aux droits individuels civils et politiques sans regarder les droits économiques et sociaux, jamais on ne résoudra la pauvreté.

La « culture » des pauvres

Venons-en à la « culture » des pauvres. Pourquoi parler d’une culture ? En quoi serait-elle caractéristique des pauvres, voire constitutive de leur pauvreté ? L’approche culturaliste de la pauvreté trouve son origine dans les recherches sociologiques des années 1920 de l’école de Chicago dans les ghettos noirs des villes nord-américaines. Mais dans le débat actuel sur la pauvreté, la culture est présente de deux façons fort différentes.

Un premier courant est issu du constat de la persistance de la pauvreté dans un monde de richesses croissantes et d’une protection sociale relativement bien organisée. Cette pauvreté s’explique alors par l’altérité, voire la déviance des pauvres qui fait qu’ils ne réagissent pas de la même façon que la majorité aux changements sociaux. Les pauvres sont supposés adhérer à des valeurs différentes qui font qu’ils ne saisissent pas les opportunités qui se présentent. Dans une version extrême, ces valeurs sont considérées comme étant d’ordre moral, voire génétique, et les pauvres sont alors qualifiés d’êtres inférieurs. Dans une telle perspective, les politiques sociales sont plutôt contre-productives, car elles empêchent les pauvres de s’aider eux-mêmes et elles stimulent une culture de la dépendance et de dégradation morale.

Un deuxième courant appréhende la culture de la pauvreté comme un élément positif du style de vie des pauvres, conséquence de leur adaptation à une situation marginale. Cette culture est transmise de génération à génération et se caractérise surtout par le niveau peu élevé des aspirations et par la résistance à la pénétration de valeurs venues de l’extérieur. Ici, la culture n’est pas une cause, mais une conséquence de la pauvreté.

D’aucuns, comme Majid Rahnema, parlent aujourd’hui beaucoup de pauvreté choisie, du choix d’une vie simple, mais riche en relations. L’existence et même la valeur de tels choix ne sont pas ici en cause, mais l’on ne peut parler dans ce cas de pauvreté. Rahnema fait une différence entre misère ou pauvreté extrême et pauvreté, qui, pour lui, ne signifie plus un manque. Or la pauvreté est toujours un manque de moyens matériels et par conséquent de moyens autres que matériels. Ma controverse avec Rahnema réside donc dans le choix du mot « pauvreté ». Ce qu’il décrit n’est pas la pauvreté, mais une vie simple, une vie que certaines personnes peuvent préférer, mais qui ne renvoie pas à un « manque », une vie sans excédents mais aussi sans déficits. Or, la pauvreté, c’est le manque, c’est ne pas avoir suffisamment pour vivre dignement, et cela ne peut jamais être un choix.

La « culture » des pauvres est essentiellement une conséquence d’une vie en pauvreté. Les pauvres ne sont pas des gens différents des riches ou des non-pauvres. Mais leur vie est différente et cela a des conséquences sur leur façon de vivre leur vie, sur leur façon de penser la société, sur leur façon d’assumer la vie. La « culture » des pauvres, c’est tout d’abord une culture d’insécurité, de peur et d’angoisses. Ne pas savoir de quoi sera fait demain, si on aura du travail, si on pourra payer le loyer, si on pourra visiter le médecin si les enfants sont malades. Cette peur du manque vous ronge, vous empêche de vivre sans stress. Elle vous rend malade. C’est pourquoi la « culture » des pauvres, c’est une culture de troubles psychologiques, suite à la non-reconnaissance, au sentiment d’infériorité, au mépris réel ou supposé des autres.

La « culture » des pauvres, c’est une culture de l’exclusion, suite au fait que l’on ne peut pas partir en vacances comme les voisins, que les enfants ne peuvent pas participer aux excursions de l’école, que l’on ne peut pas aller au restaurant ou au cinéma, que l’on ne peut pas aller voir un match de foot. C’est l’exclusion de la consommation. Par conséquent, la culture des pauvres, c’est aussi la culture de la malbouffe, des produits d’alimentation bon marché, les pâtes, les hamburgers, la mayonnaise et le ketchup, le coca cola. Cette malbouffe aussi rend malade et obèse, elle rend plus difficile le travail.

La culture des pauvres, c’est une culture de la violence, par manque d’habilités sociales et par frustration. C’est la violence à l’égard des femmes, sexuelle et autres, c’est la violence à l’égard des enfants. La culture des pauvres, c’est la culture des mendiants, de la quête, malgré la fierté et la dignité qui caractérisent les pauvres tout comme les non-pauvres. Cette dignité refoulée est à son tour une cause de frustrations et de troubles psychologiques, voire de déprime.

La culture des pauvres, c’est la culture de la débrouille, c’est « à la guerre comme à la guerre », c’est se débrouiller avec ce que l’on a et surtout avec ce que l’on n’a pas. La culture des pauvres, c’est la compétition, car les pauvres savent qu’il faut prendre avant que les autres ne prennent, c’est la lutte pour avoir droit à ce que l’on a le droit d’avoir mais qu’on risque de ne pas avoir si on ne réagit pas vite.

“Il est évident que les politiques sociales en Belgique sont le résultat d’un gouvernement néolibéral, mais il est important de savoir que les chances sont minimes qu’un autre gouvernement puisse fondamentalement les changer, les consensus étant faits au niveau mondial et au niveau européen.”

La culture des pauvres, c’est la culture du mal-logement, du manque d’hygiène, faute de moyens, à cause du froid. La culture des pauvres, ce sont trois enfants à la table de cuisine pour faire leurs devoirs d’école, et par conséquent, le manque d’éducation et de formation. La culture des pauvres, c’est la maladie, le manque de prévention, ce sont des bouches édentées. La culture des pauvres, c’est la culture de la dette et des spirales de la dette qui vous tirent vers le bas. La culture des pauvres, c’est finalement, la déchéance morale, faute de perspectives, à cause des échecs répétés. La pauvreté est avilissante, dégradante, abrutissante.

La culture des pauvres, c’est la culture de la non-citoyenneté, malgré tous les droits qu’en théorie, on a mais qu’on ne connaît pas et qu’on ne sait pas comment revendiquer. Mais alors, me direz-vous, qu’en est-il de cette solidarité dont on parle si volontiers ? Oui, c’est vrai, les pauvres peuvent être solidaires. Ils seront solidaires des autres pauvres face à la police ou face aux services sociaux qui viennent vous retirer vos enfants. Ils seront solidaires des autres pauvres pour partager ce qu’ils n’ont pas, c’est le partage du trop peu.

La droite aime lutter contre la pauvreté pour montrer sa belle âme et pour faire oublier la protection sociale. La gauche aime les pauvres parce qu’ils prouvent l’échec du capitalisme. Mais qui veut faire quelque chose réellement en faveur des pauvres ?

Mais en fait, pourquoi parle-t-on si volontiers de la solidarité des pauvres ? D’où vient ce besoin de glorifier les pauvres comme s’ils étaient des saints ? Ne serait-ce pas une tentative pour ignorer leur misère, pour se déculpabiliser, pour ignorer les catastrophes de notre système économique ? Rappelons-nous, les riches ont besoin des pauvres.

L’on me reprochera que je définis la pauvreté en termes de revenus, qu’il y a plus important dans ce monde que les valeurs matérielles. Certes. Mais aussi longtemps que l’on définit la richesse en termes monétaires, il n’y a pas de raisons de faire autrement quand il s’agit des pauvres. Les besoins non matériels des riches, leur besoins d’éthique se traduisent justement en la production de pauvreté, d’une pauvreté pure, de désintéressement et d’altruisme. Les riches ont besoin des pauvres pour pouvoir donner, pour légitimer leurs richesses, pour prouver leur utilité sociale. Voilà les raisons de la philanthropie, le fardeau de l’homme riche, qui déduit les sommes versées de sa feuille d’impôt.

La pauvreté est représentée, à cause des besoins des riches, comme synonyme d’innocence et de solidarité. Or, l’existence du pauvre est sordide et triste. Et c’est ce que notre société veut entendre. De là, la multiplication des témoignages. Constamment, les pauvres sont invités à se faire entendre et à faire connaître leurs besoins, à étaler pour le grand public leurs problèmes, car le pauvre, même élevé — dans les discours — au rang d’être humain rationnel, reste, malgré tout, un inconnu. Il est considéré comme étant « sans voix » et censé ne jamais avoir pu s’exprimer.

Voilà pourquoi il nous faut construire un savoir, une vérité sur les pauvres, voilà pourquoi il faut les interroger pour qu’enfin ils nous disent ce que nous avons à leur dire : qu’ils sont pauvres, qu’ils sont les victimes des protections erronées, qu’ils veulent un accès au marché. Ainsi, la mise en discours de la pauvreté répond à la technique de l’aveu, dénoncée par Foucault comme mécanisme de production du vrai et de pouvoir. C’est un rituel qui se déploie dans un rapport de pouvoir, un rituel qui produit chez qui l’articule des modifications intrinsèques, promettant le salut mais apportant souvent des punitions.

C’est le non-pauvre qui demande au pauvre de lui dire qui il est, comment il vit, mais l’interprétation de ses propos échappe au pauvre. S’il utilise les mots non conventionnels, s’il va manifester dans la rue pour dénoncer les inégalités et les injustices, il n’est pas entendu. Il aura une voix, mais pas la voix que l’on veut entendre…

Richesse et pauvreté se conditionnent mutuellement. Mais ce sont les riches qui constituent une classe consciente et solidaire. Les pauvres, eux, ne peuvent se permettre ce luxe. Le désintéressement que les riches leur attribuent n’est qu’un mirage pour éviter que leurs privilèges soient mis en cause. C’est la culture des non-pauvres qui est problématique. La pauvreté aussi bien que la richesse doivent être repensées. La pauvreté est un déficit matériel, la richesse est un déficit de moralité. Une richesse qui ne serait plus exprimée en termes purement matériels mais aussi en valeurs sociales permettrait de résoudre la pauvreté matérielle.

Souvent, en matière de pauvreté, la gauche n’est pas mieux que la droite. La droite aime lutter contre la pauvreté pour montrer sa belle âme et pour faire oublier la protection sociale. La gauche aime les pauvres parce qu’ils prouvent l’échec du capitalisme. Mais qui veut faire quelque chose réellement en faveur des pauvres ? Or, tel doit pourtant rester l’objectif : éradiquer la pauvreté, la déclarer illégale. Et pour éradiquer la pauvreté, il n’y a qu’une seule solution : un système économique équitable et une protection sociale universelle. La pauvreté est effectivement un rapport social, elle est intimement liée à l’inégalité, et aussi longtemps que l’on ne veut pas s’attaquer à l’inégalité, il devrait être interdit d’utiliser le mot « pauvreté ».

Pour éradiquer la pauvreté, il s’agit donc de stopper les processus d’appauvrissement. Comment ? En changeant le système économique, en stoppant la logique d’accumulation et de déprédation, en respectant les humains et la nature. Il y a plusieurs angles d’attaque : par la politique, pour défendre la démocratie et les droits humains ; par l’économie, pour introduire une économie sociale et solidaire ; par l’environnement, pour stopper les modèles de consommation et de production non soutenables ; et bien sûr, par le social, pour introduire une protection sociale universelle et transformatrice, pour défendre les droits économiques et sociaux et les droits de la solidarité, les droits individuels et collectifs, pour défendre les besoins matériels et immatériels des gens, pour donner à la protection sociale, au sens large, l’objectif de préserver en tout premier lieu la vie sociale (www.globalsocialjustice.eu).

Une telle protection sociale peut contribuer à transformer l’économie et la politique, mais il devra nécessairement s’agir de processus parallèles. La politique sociale ne peut pas, seule, changer l’économie. Mais comme l’économie et la politique peuvent contribuer à changer la protection sociale, celle-ci peut contribuer à changer l’économie et la politique. On l’aura compris, s’engager dans cette lutte doit aller bien au-delà d’une aide aux pauvres.